大国小民(591)

名校高考录取分数线为何跌落?专业已成为更重要的价值选择

导 读

今年的高考录取呈现出如下几个特点:土木专业的报考遇冷;外语外贸院校的理科分数线遭遇大滑坡;师范类、军警院校继续受追捧。此外,包括一些重点名校在内的一本院校,弱势专业招不满,而心理学等一些原先的小众专业成为考生们青睐的新热门。这些现象及其背后的原因值得总结与分析。

撰文 | 陈志文(中国教育在线总编辑、国家教育考试指导委员会专家组成员)

责编 | 钱炜

行业低迷,相关专业录取分数线应声下跌

在今年高考中,同济大学的土木工程专业在河南录取分数仅有560余分,比往年大降100分左右,不仅低于该校其他专业,甚至不如很多211高校。同济大学在河南的理科投档最低分为564分,投档最低分排名为43252名。而去年,同济大学在河南的调档分数线是667分,只有前1730名考生才能录取。

在高考报名人数高居第一的省份出现这个情况,多多少少还是让人震惊。

显然,这一极端现象背后的原因其实也很复杂,大体原因有三个。

第一,行业的影响。“三道红线” 政策、地产企业暴雷等引发大家对房地产为代表的建筑行业看低,这个行业持续了20余年的辉煌一去不复返了,所以考生与家长对土木的兴趣大幅降低。

第二,技术性因素,即 “大小年”。2021年同济土木在河南录取分数很高,导致今年没有太多人敢报考,这就是所谓大小年因素的影响。

第三,伴随新一线城市的兴起,京沪不再独领风骚,其高校优势也有所减弱。

客观上讲,同济土木如此极端的跌落,只是个案,但从今年全国高校录取情况看,土木专业跌落却是一个普遍的现象。

除了河南,同济大学土木在河北、重庆、浙江、山东等地录取分数几乎都是该校专业中垫底的。

不只是同济,全国范围大部分高校土木专业都遭遇了明显的滑坡,录取分数(位次)出现了不同程度的下跌。在山东,不仅同济下跌,中国地质大学(北京)在招生总量未变的情况下,录取考生的位次下跌了近5000个位次,四川大学与湖南大学则分别下跌1069和2771个位次。

土木专业下跌的背后,是以房地产为代表的建筑行业的低迷和滑坡。年中,以郑州为代表,爆发了大面积的断供停贷现象。国家统计局数据显示,今年上半年,全国商品房销售面积68923万平方米,同比下降22.2%;商品房销售额66072亿元,同比下降28.9%。行业数据显示:2022年前8个月,我国排名前100的房企销售额均值为477.6亿元,同比下降46.2%。

房地产与建筑业的黄金时期,一去不复返,对就业的影响是明显而直接的。

重庆大学的土木在国内也位居前列,对照2018年与2021年就业质量报告,可以清晰地看到,2018年,31.05%的毕业生去了房地产与建筑行业,但是到了2021年仅有16%,几乎是腰斩。

建筑行业衰落的影响,不仅出现在今年的招生上。湖南大学日前公布了转专业的名单,其中土木工程学院转出98人,是转出人数最多的;转入为零,也是唯一一个零转入的院系。而湖南大学的土木在第四轮学科评估中获A-,居全国前10。显然,土木是这个学校的王牌专业,转出的原因并非这个专业太弱,而是大家并不看好未来。

30年河东,30年河西。行业的兴衰,社会的发展,对一个专业的影响,并非第一次显露。

早在2019年,因2018年金融新政导致的金融行业大震荡,在高考录取上,以 “两财一贸” 为代表,曾经风光无限的财经院校也遭遇滑铁卢。也是在河南,对外经贸大学的录取分数线当时大跌100余分,上财也跌了70余分。至今,财经类院校的录取分数在各地仍在不断缓慢下跌,难以恢复昔日的辉煌,尤其在专业选择余地比较大的理科生中,这类院校和专业的录取分数全面持续下跌。

外语外贸类院校理科录取线大滑坡

同样遭遇滑铁卢的,还有外语类院校和专业。今年高考录取期间,广东外语外贸大学在广东录取分数出现极端下滑,因此登上了热搜。比如205专业组,从2021年最低41461位次,大幅下挫至62243位次。206专业组的最低位次从2021年的40762降至63950。205专业组是语言类,206专业组是计算机+经济类+其他社会科学类。

广东是新高考省份,今年继续实行 “院校专业组” 投档方式。广外的这两个专业组在第一选科上,均要求选考物理,大致就等于招理科生。也就是说,大量的理科生放弃了学语言,而206专业组虽然有很热门的专业,但对于学业优秀的理科生,显然不想被调剂进其他社科类专业,于是导致分数大幅下挫。其他以历史选科为主的经济专业组,虽然也出现了波动,但并未出现大幅下降。

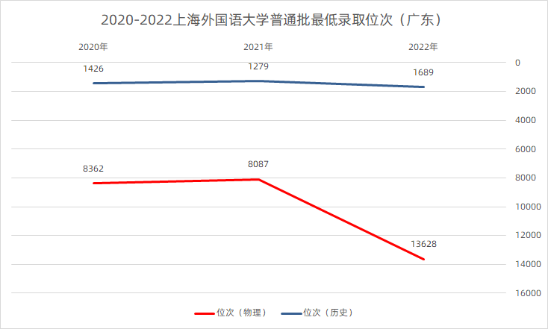

不仅是广东外语外贸大学,回溯近年的招生录取分数,北外、上外等著名外语院校的理科录取分数均出现了不同程度的持续下滑。比如上外在江西理科生的录取线,上外已经从2017年的3400多位次,降至今年的7559位次;在四川下降了4000多个位次;在陕西,则从2651位次,下降至今年的9400左右。而在10年前,这些高校的录取分数完全可以比肩头部985高校。

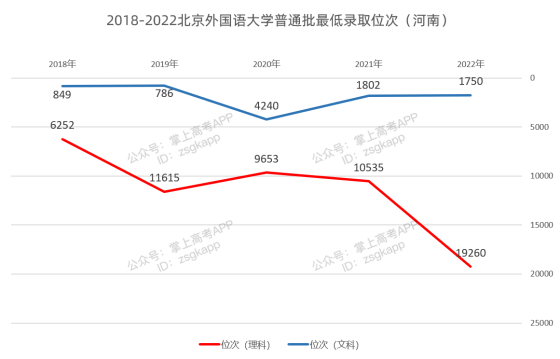

相比理科,在文科考生中,这种下降的趋势则要温和平缓的多。比如北京外国语大学在河南最近5年的录取位次,理科下降了13000多,但文科仅下降900多位次。上海外国语大学,最近3年理科下降5000多个位次,但文科只是略有下降,仍在合理波动范围内,几乎可以忽略。

这背后的原因,可能是一个更为复杂的问题,简单说就是避虚向实。

在激烈的就业竞争面前,外语专业的不足就凸显了出来,尤其是对于高端人才,外语只是一个工具,核心还是某种专业技能。伴随社会经济发展水平的提高,尤其是教育水平的提高、家长的投入,很多孩子的外语已然达到了很高水平,尤其是对于最优秀的一批孩子,外语水平已经足以应付工作需要,没有必要再作为一个专业去学习,外语的竞争优势出现快速下滑。

此外,还有严峻的国际形势、外贸行业萎靡与出国留学等因素的影响。根据最新报道,美国今年上半年给中国留学生发放的签证(F1)仅有3万人,相比2019年的6万人下降了50%,出现了腰斩。

更重要的是,面对激烈的就业竞争,人文社科专业的劣势明显,理科考生因选择余地较大,纷纷转学更为 “刚性” 的理工科专业,比如计算机等,不再热衷外语外贸经管金融等专业。外语类院校只是这个趋势下的一个代表而已。

换句话说,衰落的不是外语院校,而是人文社科专业。对于很多原处于中上流的高校,招收理科生的人文社科专业录取分数线明显出现了下滑,即便是热门的经济、金融、法学等等。

与之形成鲜明对比的,就是两所地处西部地区的电子科技大学的高热。一个是位于成都的电子科大,一个是位于西安的西安电子科大。

这两所以计算机、微电子、通信等信息技术为主的高校,近年录取分数持续高涨。在最近几年的招生中,本处于985末尾的电子科大的录取分数一直高于同城的老大哥川大,也远高于很多985高校;而西安电子科大,一所位居西北的211高校,录取分数竟超过了很多985高校,计算机等一些热门专业录取分数直逼985头部高校。

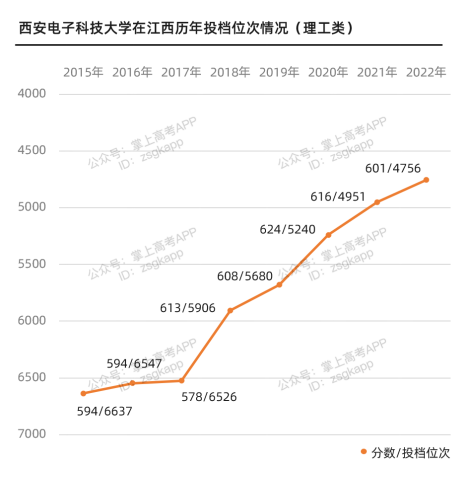

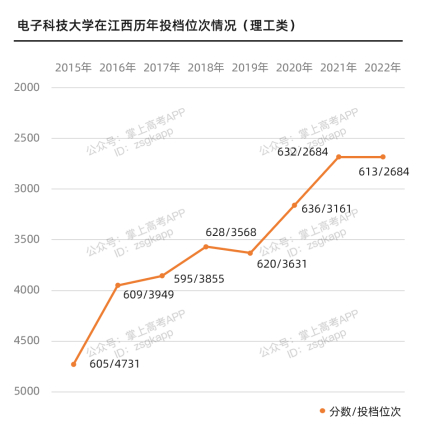

比如在一直是老高考的江西,西安电子科技大学最近7年录取分数线连年上涨,位次已经从6637上升至4756,尤其是最近5年增幅最快,几乎增长了2000个位次;2022年4756的位次,超过了多家985高校。同样,电子科技大学在江西近年录取位次持续上涨,2022年虽意外地和2021年保持了相同,达到2684位次,但也比5年前净增长近2000个位次,明显高于四川大学电子信息、通信等类似专业的录取分数。

电子科大与西安电子科大,是目前教育部直属的两所仅有的电子信息类专门性高校,均属于双一流高校。根据第四轮学科评估,其计算机均属于A档,明显高于很多985高校。当然,还有一个特殊的背景。回顾历史,这两所高校过去都有特殊的背景,比如西安电子科大就曾叫西北军事电信工程学院。这两所大学,代表的不仅仅是互联网,还有芯片等目前高热的行业,在芯片与数字技术大热的背景下,成为考生追捧的香饽饽也就理所应当了。

避虚向实,不仅是国内,国际上也一样。因转向计算机专业的人太多,许多对转专业持开放态度的美国高校近年宣布计算机专业不再接受转专业要求。无独有偶,美国门户开放报告显示,2021学年,因疫情,在美国际留学生同比下降15%的背景下,商科成为下降最多的专业,同比下降20.70%,远高于计算机的13.2%。

师范、军警院校成报考热点

与土木、金融等形成鲜明对比的是军警校热,师范热。

疫情让大家深刻地认识到了安稳是多么重要,而这其中,最能保障安稳的,就是 “体制内”。因此,在就业选择上,体制内内卷,已经成为一个突出现象。在就业难的推动下,研究生招生报名人数创下最高纪录的同时,公务员考试也再次创下历史最高纪录,超过200余万人。与此同时,一些和体制内就业直接关联的专业、学校就被热捧,最突出的就是师范热,军警校热。

公费师范生,意味着毕业就是铁饭碗,换句话说,天然有编制。虽然面临下基层到乡村学校、6年内不能自由择业等苛刻要求,但仍然吸引了大部分优秀考生。

在安徽,华东师范大学公费师范生文科的录取分数位次在去年已经很高的位置上再次增长55个位次,达到483,这一位次直逼甚至力压头部985高校。东北师范大学与陕西师范大学在安徽理科录取的位次,分别增长2391位、1781位。在理科专业中,华东师大也涨了759位次。在安徽,教育部直属的6所师范大学,无论文理,均不同程度超越了很多985高校,甚至是头部985高校在当地的录取分数。

回头看近4年来的录取分数,因受就业难的因素影响,师范院校录取分数线开始攀升,疫情进一步加剧了这一现象,在全国范围内,师范院校普遍受到热捧。其实早在2021高考录取中,师范院校录取分数就异军突起,大幅超越一些985高校,2022年则在高位上继续攀升中。

与此相呼应的是,报名参加教师资格证的人数也持续高涨。日前教育部师范司相关负责人在教育部新闻发布会上披露,10年间,教师资格证参考人数已经从17.2万增长至1144.2万。

1993年高考时,首都师范大学录取分数线一降再降,仍然无法完成招生计划,背后的原因,是当时教师地位不高,薪酬待遇与其他行业相比悬殊。但今天,教师已经成为性价比最好的职业之一。

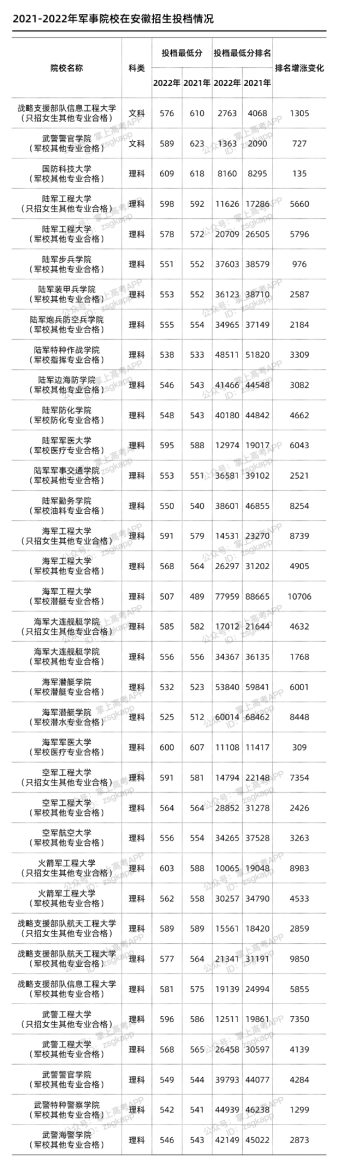

如图,在安徽招生的军警校,无一例外,分数线,排名全部在涨。

同样的,还有军警校热。在安徽,几乎所有军警校的录取分数都在2021年增长的基础上继续增长,其中海军工程大学三个理科专业在安徽招生位次分别大幅增长了4905、8739和10706个位次。

体制内热,目前已经达到登峰造极的程度。一位山东朋友告诉我说,高考中,山东有一个新 “三不孝” 的说法:无编为大。

有学也不上的背后

对专业的介意,不仅仅体现在这些方面。很多孩子宁愿放弃更好的大学,甚至不上,也要选择一个更如意的专业。

在提前批的录取中,包括清华北大在内的所有名校,在部分省市均出现了显著下跌,甚至需要征集志愿,即补录,才能完成录取的情况。比如,清华大学在某省提前批次里定向录取的工程物理,就未能完成招生计划。北大在某些省市的农村专项计划分数过低,也引起媒体关注。这些现象究其原因,仍然是因为专业。专业太冷门,清北又如何?

在江西的第一批次招生中,包括景德镇陶瓷大学、江西师范大学、江西农业大学等“一本”高校出现了大面积缺额。其中,景德镇陶瓷大学一批录取结束,竟然有1000多本科计划需要征集志愿,占据招生计划的一大半。景德镇陶瓷大学发布声明解释说,是学校知名度不够导致了这一结果。但从专业角度分析,可以清晰地看到,这些遭遇招生困难的专业,多数不是学校优势专业,或者说是学校不擅长的。有人引用脱口秀演员的台词评价这一情况:我是体育大学学英语的。这种现象其实比比皆是,比如农业大学招收播音主持专业的不只一所。

在广西,包括 “211” 高校广西大学在内的一些学校也不得不通过征集志愿去完成招生计划,广西民族大学则有上千招生计划无法完成。仔细分析,问题大多也都出在专业上。

2021年,高考报名人数1078万人,录取人数1001万人,绝对录取比例超过93%。今年高校毕业生达到1076万人,如果再加上回国留学生,远远超过1100万人。而今年政府工作报告中就业目标也仅有1100万。

在人人都是大学生的今天,普通的大学文凭已经不具有吸引力,用人单位更在意的是你是什么大学毕业的。同时,更多的考生与学生开始关注一个根本的问题:这个专业前景如何?上了这个大学的这个专业有什么用?

在高等教育普及化的大背景下,招生难已经从专科高校蔓延至本科,甚至是“双一流”高校,而其中一个重要的技术性原因,就是专业。在同一层次的高校或同一学校内部,招生好坏就是看专业。

9月9日,在国新办发布会上,教育部部长怀进鹏明确表示,将把就业作为高等教育结构调整的重要内容。

对专业的痴迷存在盲区

家长和学生能够考虑社会实际,结合行业发展情况选择专业,是重视未来发展的表现,但这里面存在一个逻辑问题:学什么就一定干什么吗?干什么就一定要学什么吗?显然不一定。事实上,学什么不干什么是一个普遍现象。

马云是学英语的,刘强东是学社会学的,很多互联网大佬并非是学计算机的。专业与毕业后从事的行业之间没有直接关系。更重要的是,一个行业的兴衰起伏,是一个不断变化的事情。这世界上哪一个行业是可以永远蒸蒸日上、永葆青春的?起起伏伏才是常态。希望用一个专业的选择来确保人生的安稳,是不切实际的。

1990年代初,能源行业萧条,叠加国企改革,中石油、中石化曾经成为当时的大学生避之不及的单位。但十年后,伴随能源行业的重振,中石油中石化如日中天,成为大家追捧的香饽饽。最近10余年,这一行则在起起伏伏中,再次出现缓慢的回落,辉煌不再。

同样,被大家神话的互联网大厂,在持续辉煌近20年后,从去年起开始进入缓慢下跌区间,裁员降薪的新闻不断,逐渐回落凡间。

很多人喜欢强调选择的重要,这也是很多人极端重视专业的重要原因,核心的目的还是希望自己选择一条康庄大道,进入一个辉煌永续的行业,但这是不可能的。回头去看,能让自己利于不败之地的,只有持续的努力,而不是学了什么,进入了什么行业。

“我喜欢什么” 也同时出现

高考前,百度与中国教育在线联合发布了相关搜索的调查报告,在考生关注的专业中,“心理学” 进入了前十名。

心理学是一个小众专业,就业往往不理想,但是还有如此高的搜索量,从一个侧面反映了这一代人的特点,也是兴趣所在:他们可能更希望探寻自己人生的答案,满足精神需求,而把生存与工作放在次要位置。

这也是一个时代的变化。伴随物质生活水平的提高,在大力倡导尊重个性的教育理念下,一些孩子从小就在强调个人的兴趣,主要关注的是我想干什么,我喜欢干什么,而不是“应该干什么”。

这种对自己兴趣爱好的重视,和目前大学生就业中出现的结构性差异如出一辙。一方面大学毕业生就业难,另一方面出现用人单位招聘难,缓就业、慢就业、不就业的现象越来越突出。如果没有合适的、喜欢的工作,一些人宁愿居家甚至啃老,也不出去工作。这一点应该引起关注和重视。

站在学生角度,个人意愿的充分伸展,代表我们的社会和教育在进步。对高校来说,学生自主意识的增强,意味着摊大饼式的扩张将会得到遏制,但简单以行业兴衰为主导,也难免影响具有战略意义的人才培养。在市场上,企业的用工成本增加和失业率高企,年轻人在经济上回馈家庭的时间不断推迟,也是实实在在的问题。今年高考录取呈现出来的这些特点,究竟是值得担忧还是令人欣喜,目前尚无法简单地给一个结论。

(图表内容均来自于公开信息)

============================================================

原生家庭让我的人生被关了门,但依然留下了窗

原生家庭到底给我带来了什么

我是一个双相患者,同时也是高三在读学生。很多人其实不理解为什么我会得这个病,因为我实在是太活泼,太过阳光了。其实,连我自己都不是很懂。

从出生开始,我就跟着外婆,父母亲很少会送我去幼儿园,以至于在我的印象中实在是找不到他们的身影。我的父母亲在我14岁时离异,原因是男方出轨。

在六年级时,我偷摸地看到了父亲跟别的女人的聊天记录,我害怕得不敢说话。也许是为了我不能没有爸爸,母亲一而再再而三地忍让,忍让的结果必然是无休无止的争吵。回想起来,吵架声、摔东西声,充斥着我的童年的每一天。

我悄悄地躲在厕所哭,捂着嘴不让自己发出一点声音。我知道母亲已然是很痛苦了,我不忍让她担心,擦擦眼泪还会笑着跟她讲话。

这种日子持续了很久,直到那天,喝醉酒的父亲把母亲打了。我睡眼惺忪地抬起眼皮,入目的是一片红。

不知道为什么,我没有流一滴眼泪,也感受不到悲伤,只静静地把母亲扶起来抱着她。我像是麻痹了一般,再也感受不到悲伤。

在我上初中时,这种争吵的状况更是变本加厉,而父亲则是光明正大地带了那个女人回家。我劝了母亲离婚,她最终还是同意了,我知道她的不容易。一个人一天打三份工支撑起全家的开支,而父亲总是有钱出去花天酒地,我看在眼里,内心却是一片漠然。

母亲常跟我说,你真是个冷血的人。我也这么觉得,我没有一丝一毫的心疼,我的冷血仿佛刻在了骨子里。

在那之后,母亲找了一个后爸给我,又生了一个妹妹。恍惚之间我也会有寄人篱下的感觉,经常感到失落。

每天穿梭于形形色色的人之间,总能看到恩爱的两口子一起去接小孩放学。其实我是羡慕的。我的情绪开始像是开了闸门一样涌出,总会在想到某些事情的时候突然地安静下来,不管先前有多开心,都会以最快的速度黯淡下来。

我越平淡,越漠然,眼里的汹涌就越大。我知道我逃不过这劫了。我不怪父母,我只是无法说服自己。我开始戴着面具生活,变成了同学眼里的阳光少女,父母亲戚面前的坚强小孩。

我不能够坦诚地面对内心的疤痕,童年的阴影对于我来说太大了。但人是会有求救的本能的,明明逃避着,掩饰着,却又拼命的想让别人知道。

原生家庭让我的童年失去了彩色,变成千篇一律的黑白灰。我以前想象过我的未来,会是一片光明,有鲜花和喝彩,而现实却是铺天盖地的情绪。

上帝给你关了门,必定会打开一扇窗

我小时候觉得,死是一件特别遥远的事情,在那么美好的世界里,有那么多美好的事物等着我去探索,怎么会舍得死呢?

可我就像是个被情绪牵着走的木偶,不由自主的走上了这条道路。就像在水里窒息,怎么也游不上去,我不愿思考其中的利弊,只想安静地死去。

我们都只是芸芸众生中的一小点,可这一小点却有很大的意义。很多人出现在我的身边,陌生人有时也能感同身受。我想,美好的灵魂也终究会相遇。

上了高中以后,我意识到我好像病了,却又没完全病。我控制不了自己的思想,控制不了我的胡言乱语,开始想东想西,不断地自我否定,我在以肉眼可见的速度枯萎。

有人告诉我,看清这个世界,然后好好爱它。我的心中全是悲戚,如何爱。内心的封闭在抗拒所有人的接近,但也渴望有人能拉我一把,哪怕只是让我内心平静,我觉得开心真的是一件特别难的事情。

可是他们来了,他们带着温暖和火光过来了。他说:“是外面的眼光太刺眼了,这不是你的错。”或许吧。有时候生活越残酷,自身就会更温柔。

因为见过黑暗长什么样,所以会竭尽全力的不让别人陷入黑暗。我开始帮助各种人,开解和安慰他们,这会让我有一种成就感,这个世界上又少了一个像我那么痛苦的人。

高二的时候,我开始变得爱发脾气,情绪变化无常,极度嗜睡且有很多幻觉出现,我偶尔会想,假如能长眠也未必不是一件好事。我清楚自己没有别人的好运气,也想不通很多事情,我究竟是在往上走,还是正在掉进一个深不见底的深渊。

我似乎有点病态,心甘情愿地接受情绪的折磨,仿佛我本来就该这样。可是他们,我的好朋友们,一遍又一遍地支持我、鼓励我。我在春节时收到一包糖果,上面写着:“难过了就吃一颗糖吧,要记得生活里永远有甜”。

伏清说,人就像梧桐,心空了还能勉强立着,别人以为下个春天它就发芽了,其实在那个冬天它就已经死了。

我知道的,不能学别人心存侥幸的那些戏码,人就是一颗尘埃罢了。我把那个戴着面具的自己称为安眠,因为我希望她能长眠,永远消失在我身边,我希望能做回自己,不再被束缚。

安眠,我让文字替你活着。我在平行的世界里一遍又一遍的呼唤那个真实的自己,我就快要放弃了。但生命是有光的,我熬到了高三,遇见了那道光,那是我的班主任。明明刚开始只是一个素未谋面的陌生人,她给了我太多的爱和包容,我无法用语言阐释她的好。

她会看出我脸上隐藏住的情绪,会时时刻刻关心我的状态。她只是一个班主任,她明明可以不必对我那么好的。她是光,是给我希望的人。我太不擅长表露情绪了,是积攒了好久的委屈,也是压倒骆驼的最后一根稻草,像是铁锈般的涩苦。

我期待她能把我拉出这个死胡同,这是我第一次有如此强烈的求生念头。我跟上天祈祷,成全我吧,我就赌这一次,输了便万劫不复。

她曾跟我说过,治疗是一个过程,需要你跟它慢慢的相处,然后去接纳它,包容它。生病不是我的错,更加不是对我的惩罚,那是我们每一个人必须接受的一个考验。有的人可能比我晚,有的人可能不幸离开了这个世界,但只要熬过了这段时间,未来便会更加的美好。

我们面对双相到底能做些什么

我说了那么多,并不是想让别人了解我有多痛苦,也不是想求的什么安慰。但是我想说的是,我们并不是无能为力的,我们有机会去反杀,去冲破这个束缚。

“光”到底有多重要呢?你看到光,追随着光,最后成为光,散发着光。每一个深受双相折磨的人,都必须找到一个“光”。那是支撑着你前进的勇气和动力,心里不断想着它,不断努力成为它,再多困难也阻挡不了你。

过程确实痛苦不堪,也确实一遍遍的怀疑自己是否能做到,可是这份努力,本身就是你在竭尽全力的打败它。

我想说,双相的我们都很棒,都在拼命的向上生长,或许没有阳光,没有养分,但我们始终在坚持,始终在奋力成长,这就是我们打败双相最好的办法。

治愈的本质其实就是自愈,只要你自己想走出去,谁也拦不到你。只要你自己想走出去,周围的一切都会帮助你,不管是同学、老师、医生或是同事。他们给予你的陪伴和鼓励,就是我们前进的最大动力。

我频繁地记录着这些琐碎的小事,因为生活值得。

==============================================================

英语课时降低引争议,中国人到底该怎么学英语?

英语还要不要学?| 图源:pixabay.com

导 读

近期,教育部对一条人大代表建议进行了回复,在教育部官方网站公布后引发了热议。这条建议提出降低英语教学比重、高考占分比重,教育部在回复中写明外语课时只占6%-8%,引动了大量家长的焦虑。回看近年来的社会舆论,对英语在高考中主科地位的质疑几乎年年出现,这次人大代表的建议只是老调重弹。英语在国内既受重视又遭质疑的地位,背后是国人对英语学习的复杂心态。

访谈、撰文 | 张天祁

责编 | 钱炜

9月23日,针对第十三届全国人大五次会议上提出的一条 “关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重” 建议,教育部在官网公布了答复。

这条建议提出,要 “降低英语教学比重、在考试中占分比重” 以及 “改革英语教学方法,不再以考高分为唯一目的,而是以口语对话、生活运用为主。”

教育部在答复中表示,中小学外语课时占比低于语文等学科。具体而言,《义务教育课程方案(2022年版)》规定,各科目课时比例为:语文20%-22%,数学13%-15%,体育与健康10%-11%,外语6%-8%。外语课时不仅低于数学、语文,也低于体育、艺术等学科。

考试分数占比方面,教育部表示,2014年国务院印发的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》明确规定保持统一高考的语文、数学、外语科目不变,分值不变 [1]。

这份答复引起了热议,一些人支持建议中减少英语在教学和考试中占比的观点,部分家长则担心英语课时占比如此之少,会不会影响孩子以后的英语学习。

这样的争议已经不是第一次发生。2021年年初,全国政协委员许进曾经建议:“在义务教育阶段,英语等外语课程不再设为与语文和数学同等的主课,增加素质教育课程占比;不再将英语(或外语)设为高考必考的科目;禁止义务教育阶段学生参加非官方的各种外语考试。” 当时也引来大量争论 [2]。

类似的建议还能追溯到2009年,全国政协委员、山东中医药大学校长王新陆就提出,“高考不一定非得考英语”,大学一些学习传统文化的专业用不到英语,主张放开英语考试,允许考生根据情况自行选择外语或古汉语考试。

这类舆论在新高考改革前夕一度达到顶峰。2014年,各类全国中高考改革方案的消息在网上盛传,其中 “2016年起英语正式退出新高考”、“中国教育学会原会长顾明远称高考改革方案2017年实施,英语将退出统考” 之类的说法成为热门。

尽管当事人声称这是误读,教育部也进行了澄清,但舆论一直未曾真正平息。直到《关于深化考试招生制度改革的实施意见》出台,明确规定保持统一高考的语文、数学、外语科目不变,分值不变,这一争论才尘埃落定。

在英语频遭质疑的同时,越来越多人开始强调语文的重要性。2014 年前后,在各地纷纷出台或酝酿出台的中高考改革方案中,常见 “英语降分、语文增分” “突出语文作为母语学科的重要地位” 这类说法。北京市的征求意见方案里就有 “高考英语分值由150分降低到100 分,语文分值由150分提高到180分” 这样的提议,该方案虽然没有实施,支持的声音却很多 [3]。

这种对英语教育既看重又担忧的心态,和英语教育在国内的发展史分不开。

高考制度创立之初,外语教育在这一体系内的地位就不稳固,后来更是一度中断。1978年恢复高考后,外语的地位直线上升,高考中,外语成绩从不计入高考总分变成了100%计入总分,仅用了五年时间。改革开放之后,外语主要指的就是英语 [4]。

当时,英语不仅被看作一门语言,更被看作是现代化和国际交流的关键工具,上升到了国家战略层面。1978年的全国外语教育座谈会提出,“学不好外语不仅是业务上的失败,而且是政治上的失败。”2001年英语教育的推广力度达到了顶峰,教育部要求全国小学从三年级起开设英语必修课程。

这种推广英语的政策热情持续了数十年。2008年北京奥运会之前,北京市政府还成立了 “北京市民讲外语活动组织委员会”,推行了 “市民讲外语活动”,从出租司机到街道的大爷大妈都拿到了《北京市民讲英语手册》。

横向和日韩比较,从中小学阶段开始,中国的基础教育课程标准明确提到了科技创新和跨文化人才培养这两项核心任务,强调国家战略。而日本韩国的文件则仅提到英语教育对公民个人的意义 [5]。

英语教育的热度,伴随着对成果的期待和无法达成目标的焦虑,费时低效的批评一直存在。教育部高教司外语处处长岑建君就曾表示,“由于我国大学生外语水平过低,严重影响了我国改革开放的进度。”

在政府的持续推动下,英语得到了空前的重视,各类英语考试也成了中国考生必须跨过的坎。英语不仅成为高考的三大主科之一,很多学校还把四级考试通过和学位挂钩。尽管教育部多次重申从未出台类似政策。类似的措施招致了部分考生的反感。

外语学习的热潮,引发了一些人对本国文化地位的担忧。近年来,几乎每一份降低英语权重的倡议,都会把问题上升到保护本国文化传统,把学科之争定位成文化之争。今年引起争议的提议也提到,“用英语教学降下来的时间,去增加或者加大对中国传统文化的教学。”

减少英语分值,不是好办法

“降低英语分数占比” 这个提议,不仅早有人提出,而且在高考改革中曾经实现过。2006年,江苏省教育厅曾经将三门高考主科的权重调整为语文、数学每门160分,外语120分。

2013年开始的新高考改革前后,各地方曾经提出多种改革方案,总体来看可以划分为三类:降低英语权重、取消听力考试、英语考试社会化,允许一年多考。其中北京借鉴了江苏的经验,计划把英语调整为100分。但在随后的改革中,只有考试社会化成为了进一步改革的方向 [6]。

这是因为取消听力和降低权重两种方式都各有问题。在高考的指挥棒下,取消听力考试意味着教学中对听力的忽视,自然会导致教学结构的失衡;降低英语权重的问题则在于,对教学实践的影响不大,不能起到改善教学的作用。

北京师范大学外文学院教授、教育部英语课程标准研制组核心成员程晓堂曾表示,“如果高考改革只是制度和组织形式上的改革,而在考试目的、考试内容和考试形式等方面没有大的变化,那么,从理论上讲,教师的课堂教学不需要做刻意的调整 [7]。”

况且,减少英语的分值未必会减轻考生的负担。21世纪教育研究院院长熊丙奇表示,现在高考录取是按照总分录取,实质上是按名次录取,不改变这点而只调整分值,是表面上的调整。即使英语分值减到100分甚至80分,数学的一分和英语的一分还是等值的,考生的投入程度也近似。

如果取消英语的主科地位,在应试教育的压力下,失去主科地位的学科只会被边缘化。“这一问题在欠发达地区和农村地区的学校会更严重。在很多专业、技术领域,要学习借鉴发达国家的先进理念、先进技术,必须懂英语,当前的科技文献、顶尖学术期刊大多以英语为主,在普遍不重视英语的情况下,国际化人才培养必然受到影响。从人才培养角度看,不发达地区、农村地区的学生和城市学生的差距可能会进一步拉大而不是缩小。” 熊丙奇说 [8]。

有些学生确实兴趣不在英语,将来也不打算做运用英语的工作,高考英语对于这些学生是一种负担。对于这种情况,熊丙奇认为减少英语权重并不能解决问题,关键在于,大学要有更大的招生自主权,根据不同专业提出不同要求。

对此,熊丙奇举了一个例子。加拿大高中的数学课程按难度由低到高分为10、11、12三种,申请科学和工程专业需要修满数学11和12,招生学校也会提出具体的数学成绩要求。如果申请人文社科专业,可能就不需要提供数学11和12的成绩,只要数学10的分数达到合格既可申请,而这个标准是很低的。

而国内的情况考试招生教学一体化,统一考试之后按照名次进行录取。无论文科理科新高考的学生都要学同样难度的英语,按照考试的要求教学,这样就只会出现 “一刀切” 的英语要求,无法区别化对待。

一些人期待通过降低英语在教育和考试的权重,让学生更好地学习语文和传统文化。对此,中国人民大学外国语学院教授郭英剑表示,从学科和文化角度看,这种说法都是错误的。

他具体解释说,从学科的角度,学习英语与学习母语之间并不是矛盾与冲突的关系,而是互补或相辅相成的关系。无论是个人还是群体,不能把这两个学科对立起来,更不能把母语学习不好归咎于英语学习时间太长。而从文化的角度,学习英语与英语文化,反而有助于其对本国文化的认识与理解。将英语、英语文化与本国文化对立起来是错误的。

教育部回复人大代表建议时,也高度评价外语学习的重要性,称“外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分,有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核心素养,培养学生中国情怀、国际视野和跨文化沟通能力。”

熊丙奇则认为,中国基础教育应试化、工具化才是核心问题。不止是英语,语文和数学也都是应试教育,它们都不关注学生的兴趣和学科素养,自然难以培养学生真正的兴趣。

在2014年的一篇文章里,熊丙奇就指出,期待英语退出后语文教育得到强化,是 “纯属臆想”。表面上,学生可以用更多时间来学语文,但“如果应试教育体系不变,语文教育还是走应试教育路线,学生会喜欢语文学习吗?语文教育能提高学生的人文素养和公民素质吗?[9]”

“要改变这个问题,讨论某一个科目是没有任何价值的,必须要谈到整个的招生考试制度改革。这个问题不改革不解决,就是只考语文一门也没用”,熊丙奇告诉《知识分子》。

学英语,用不到吗

“学了英语将来用不到” 或者 “英语仅仅是一种工具性语言,不应该占据必修课地位”,也是唱衰英语教育的常见说法。去年提出取消英语必修课地位的许进委员就认为,“英语教学课时约占学生总课时的10%,但英语只对不到10%的大学毕业生有用”。

对此,北京外国语大学副教授徐浩告诉《知识分子》,这种想法出自对英语教育的误解。“大家认为学英语的目标就等于用英语去交际,离开学校后很多人没有用英语交际的机会,就得出学英语根本用不上的结论。这种想法的误区在于只把英语当成一种交际工具,窄化了英语的工具性。”

徐浩解释,英语不只是进行日常交际、完成日常生活功能的工具,它还是承载知识、作为知识中介的工具,但因为人们窄化了对工具性的认识,只看重英语交际的功能,这一点被很多人忽略了。英语教育的目的之一,是希望学生掌握英语后,能够用英语去学习其他知识。这也是为什么现在新修订课标特别提到,希望通过语言的学习,让学生能够增加对自然、对社会和对自我的认识。

另外,学习作为一个过程,本身也会促进把人的认知发展和成长。所以2011年版的《义务教育英语课程标准》课标特别强调外语学习是工具性和人文性的统一 [10]。

语言学习对学习能力增长的促进作用,已经得到了很多研究的支持。例如,美国一项长达18年的跟踪研究说明,学校提供的双语教学模式不但能够提高学生的第二语言成绩,也能够提高学生的整体学习成绩 [11]。

程晓堂也表示,“ ‘使英语回归工具属性’ 的观点,就是只看到了英语本身作为交流工具的作用,而没有看到英语学习在开启学生心智、培养学生思维能力和开阔学生视野等多方面的作用。”

很多人认为,国家强大了,中文在全球的影响力不断提高,将来就不需要用英语交流了。在程晓堂看来,这种想到是不对的。英国的一篇外语教育发展战略报告就指出,由于英语在全球的强大影响力,英国忽视了外语学习的重要性,但英国人因为不懂外语错失了大概25%的商业机会 [12]。

对于 “英语只对10%大学生有用” 这种说法,熊丙奇指出,谁都不能确定将来自己一定属于用不到英语的90%。另外,这种舆论在熊丙奇看来折射的仍然是 “一刀切” 的应试教育体系与多元需求之间的矛盾。

他指出,在 “一刀切” 的招生考生制度下,大家的讨论往往就变成了两种极端,要么都去学英语并要求达到一样的水平,要么是都不学,没有一个中间态。要解决这个问题,需要给受教育者选择权,这要求大学有招生上的自主权,同时建立多元的评价体系,让学生各方面的能力得到展现。

英语应该如何学

在英语学习上投入很多时间和精力,但迟迟见不到效果,也导致了很多学生与家长对英语教育的不满。

英语学习负担太重吗?徐浩认为看待这个问题,大家应该正视语言学习,尤其是英语学习的两个特点。首先是学习全程比较长,需要持续的投入。他表示学生在达到CEFR(欧洲共同语言参考标准)b2等级(高于高中毕业生平均水准)之前,都需要稳定有规划的学习,至少一周学习8-10小时。

第二是中间不能断线,断线可能前功尽弃。第二语言学习者如果减少或者停止使用某门外语,水平就会随时间推移而下降,这在语言学中被称为语言磨蚀。积累越少,中断带来的负面影响越大。所以说,越是在基础教育阶段,英语学习越需要持续。

从课程的角度,徐浩认为英语并不是一个学科,不能类比知识体系清晰、学科性明显的物理化学等学科。英语也不能像其他学科那样分段进行规划,而是需要一个一条龙的总体的规划。和母语的学习类似,英语学习也需要长时间努力才能见效,“就像有的学生语文好,不可能是上了一个学期补课班,他语文就特别好了。”

学英语吃力的学生,可能是因为在小学阶段没学好拼读,不认识基本单词,初中课程难度上升自然会感到吃力。学生觉得英语负担重的另一个原因,在于老师没有教他们科学合理的学习方法。徐浩建议,“在课上要教会孩子一些最基本的方法,让他尽快尽早的变成一个自主学习者。只有变成自主的学习者,他才可能解决学习负担的问题。”

“比如碰到一个生词如何背,又比如说背课文,背课文第一遍怎么处理?第二遍怎么处理?这些很多时候在学校课堂上是没有人教的,学生回家之后也不知道怎么做。” 徐浩说。

徐浩举了北外英语专业低年级课程的例子。低年级的精读课教学目标不是多少篇背下多少单词,而是有两个主要目标:第一让学生提高语言意识,也就是对语言的敏感,看到一个生词,会意识到这可能是一个一词多义的单词,是一个学习的机会。第二是提高自主学习能力,如何根据文本不同进行不同的释义,如何背长单词,这些学习方法老师都会细致教学。

至于英语教育成果不佳的批评,如果横向了解下日韩的英语水平,或许可以缓解这种不满。中、日、韩在托福成绩上一直相差不大,2010年中国托福平均成绩77分,韩国81分,日本较低只有70分,都是中游水平。在非英语母语的国家中,中国的英语水平并不算差。问题比较大的是口语,中、日、韩的托福口语平均分在世界上都是倒数 [13]。

郭英剑表示,改革开放以来,中国学生的整体英语水平,呈现大幅度提升的趋势。中国学生的托福、雅思乃至GRE等成绩,是不会输给绝大多数非英语母语国家的学生的。而且,中国学生在英语学习中的听和读的能力占有很大优势。这些成就得益于中国的英语教学,包括基础教学与高等教育中的英语教育与教学。

社会上另外一种常见的批评就是“哑巴英语”。学生和家长觉得英语学习不见效,部分也是因为自认无法和外国人顺畅交流。过去,中国英语教学普遍采用的“双基教学”模式,看重语言知识的体系化和准确,不强调交际能力。随着英语的交际功能越来越受重视,这种教学法饱受 “哑巴英语” 的批评。

郭英剑也认为,对英语教育效果不佳的批评,主要是因为多年的英语教学中,对学生口语能力的表达重视不够,对学生的口语训练严重不足。同时,教师对于学生的口语表达能力过于苛刻,导致学生担心出错而不敢大胆地讲英语,这些因素都让人们觉得,我国学生的整体英语水平不高。

有鉴于此,2001年后启动的 “新课程” 改革,非常强调语言的交际性,侧重情景交流,就是要强化国内学生的听说能力。但中国学生并没有方便地和外国人交流的条件,语言技能也很难如预想中得到训练 [14]。

徐浩也提到,很多研究表明,学生做活动,比如演话剧、教育戏剧、辩论演讲等等,不一定能够促进英语知识的生成或者增加。基于缺乏英语环境的现实,从读写入手,也是获得知识相对来说性价比更高的途径,当然,这不代表忽视听说的重要性。

英语课时下降的隐忧

2022年,“新课标” 实行之后,很多家长发现英语课一周只剩下两节,课时还没有体育多,更比不上一周五节课的语文了。同时,一二年级的英语考试也取消了,这样很多家长焦虑不已。

这次教育部回复中提到,《义务教育课程方案(2022年版)》规定,外语从三年级开始开课,课时只占总课时的6%-8%,澄清误解的同时也坐实了家长的担忧。

实际上,这个比例早在2001年《义务教育课程设置实验方案》中就已经确定,外语课时比例不仅少于数学语文,还少于思想品德。[15] 据新京报2013年的一篇报道,当时北京市大部分小学一、二年级每周有两课时的英语课。一位北京教委负责人表示,2001年国家课程标准要求小学从三年级起开设英语课,但有条件的地区可以从一年级开设。

徐浩表示,课时减少肯定会对英语学习产生影响,因为不是所有学生都能够自主学习,也不是所有家长都能够起到重要辅导作用,很多学生还是依赖学校的课时。

徐浩特别担忧的一种情况是,英语校内课时的减少会带来教育不公平,一些资源不足的家庭可能受到更长远的负面影响。现在需要更多的研究和数据来考察课时的减少到底会带来什么变化,很可惜的是,基础教育阶段几乎没有标准化的、稳定长期的测量和跟踪调查。

徐浩认为,时下很多关于英语教育的批评或争论,其视角是非常局限的,往往过度强调英语作为一门课程,应如何进行课时分配的问题。实际上,英语作为一门课程承载的知识技能如何,培养学生储备的价值是否重要,才是更应该讨论与关注的问题。

即使只从当下看,也不能仅仅因为其他国家的课时略少于中国,就决定减少国内英语教育的课时。更重要的是看英语在人类发展中的作用,包括解决 “卡脖子” 问题的作用。在徐浩眼里,英语教育的重要性是不言而喻的,“我甚至都不觉得它是一个可选项,不是选还是不选的问题。”

参考文献:

1.http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_jiaocaiju/202209/t20220923_664174.html

2.https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-03-04/doc-ikftpnnz1832282.shtml

3.http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GWJX201501001.htm

4.http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KSYA201401005.htm

5.https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CCJD&dbname=CCJDLAST2&filename=YYZC201501006&uniplatform=NZKPT&v=bu-V2oDpJZ8w_SpxjPi9Rrn2CRDCsNii8tyX19dTEloVbG_1V_DIFcmLHcx3FqA5

6.http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WYCJ201603001.htm

7.https://aic-fe.bnu.edu.cn/docs/20181024112634371369.pdf

8.https://lx.huanqiu.com/article/49oBUmc5iNP

9.http://www.gdzsxx.com/xw/gk/201405/56096.html

10.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s7054/200111/t20011119_88602.html

11.https://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2011/10/TWIAstounding_Effectiveness_Dual_Language_Ed.pdf?864d7e

12.http://rdbk1.ynlib.cn:6251/qw/Paper/562987

13.http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYPL201607041.htm

14.http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WYQY201801003.htm

15.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s7054/200111/t20011119_88602.html