攀登的人们

============================================================

张益唐:从内心来讲,我还是比较倔强的一个人

张益唐与《知识分子》连线对话

导 读

“我还是比较倔强的一个人,好像不是那么轻易就低头。另一方面,我对生活的要求并不高,反正我觉得能活就行,有时间就去想想数学。我觉得我没有费多大的劲,就能自然地坚持下来。”

访谈、撰文 | 钱炜

自11月5日张益唐将自己的新论文在网上公开以来,这位传奇华人数学家再度站到了聚光灯下。这距离他第一次走进大众视野,已经过去了9年时间。对于这次研究,张益唐自己评价说,已经本质上解决了朗道-西格尔零点猜想,这个解析数论领域的一个大问题。对此,人们震惊,并有所期待。要知道,在数学界,一般认为只有40岁以下的数学家才有可能做出大成果,这也是菲尔茨奖只奖励40岁以下年轻人的逻辑。67岁的张益唐这次能够挑战人类智力的极限吗?

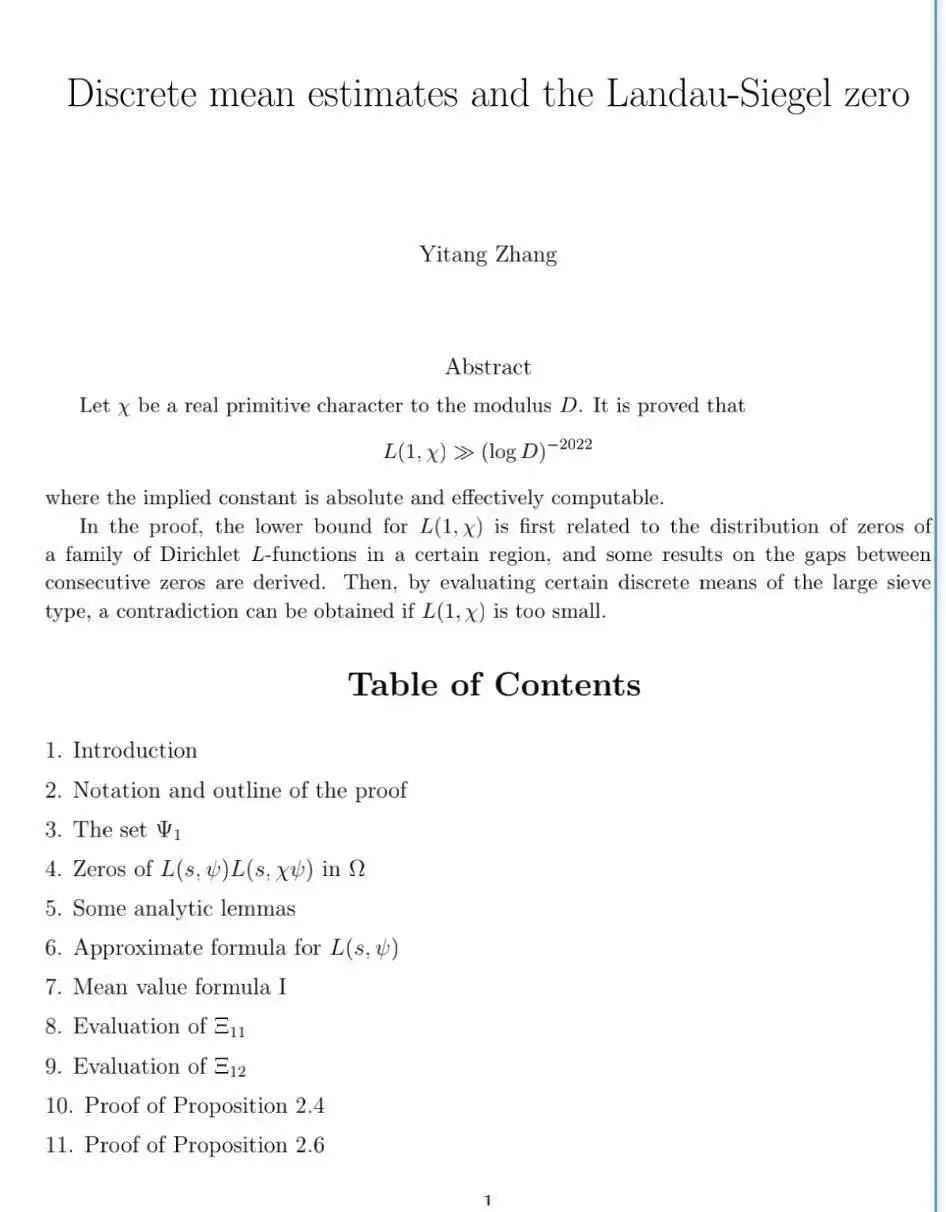

图1 张益唐的数学论文

截至目前,尚没有人能仔细看完这篇长达111页的论文,给出一个明确的答案。实际上,由于解析数论比较小众,也没有多少人能真正看懂他的研究。就像他的一位小同行说的那样,“不要说全中国,就是全世界,能真正看懂张益唐论文的数学家也没有几个。” 但这并不妨碍人们狂热地追逐有关他的一切新闻,甚至就连他最近在美国偶然拜访了冯诺依曼故居的逸事,也被发掘出来,被反复地放大咀嚼。他在母校北京大学数学学院举行的一次线上报告,被多家平台直播,引发了数十万人围观,并登上当天热搜。

继上个世纪七十年代末,陈景润挑战哥德巴赫猜想轰动全国、开启“科学的春天”之后,中国人似乎已经很久没有再为一位数学家而激动了。但张益唐看起来有这样的能量。他蛰伏多年、一鸣惊人的经历,在人们的心里激起了各种各样的情感共鸣,已经成功掀起了一股“张益唐热”。确实,他与陈景润有共同之处:身处逆境,却志存高远,从未放弃。但比他的前辈更能打动人的是,只要他愿意,他本可以不必经历这些磨难。张益唐始终将命运的选择权掌握在自己手里,他的人生是一个自主的大写的“人”。

但是现在还没到为张益唐干杯庆贺的时候。同行们还没有忘记,就在几年前,英国的菲尔茨奖、阿贝尔奖双料得主、89岁的迈克尔·阿蒂亚声称解决了黎曼猜想,最终却发现是一场美丽的误会。即便研究能获承认,也不一定是一蹴而就。就像上个世纪最重大的数学突破——费马大定理的证明过程一样,安德鲁·怀尔斯在第一次宣布解决后,很快就发现了漏洞,花了一年时间补救,才大功告成。就像一位网友说的那样,“一位年逾花甲的老人,清贫一生,只因为喜爱数学而孜孜不倦的追求,就算最后是错的,也是值得尊敬的。” 因此,张益唐的论文最终能否成立,也许并不那么重要,但我们依然乐观期待,并持续关注。以下为11月16日,张益唐在美国家中接受《知识分子》视频连线专访全文。

30多年前开始关注零点问题

《知识分子》:您最早是什么时候注意到朗道-西格尔零点猜想的?当时为何决心要开始研究它?

张益唐:我注意到这个问题实际上是在上世纪80年代末,当时有三个数学家,我在论文里也提到过,他们在这方面有个小小的进步,就是把跟它有关的另外一个问题——高斯类数问题做出来了,他们后来得到了美国数学会柯尔数论奖。我当时看到他们做的,就觉得自己也可以试着做。那是在1987年。所以要是这么算起来的话,差不多有30多年了。

但我没有连续做,比如中间我被孪生素数所吸引,中间转到那个问题就花了三年的时间,所以就是断断续续地做。但起因是因为前面有看见别人做了这样的东西,我想我也应该可以去做这样的研究。

《知识分子》:您曾经说过,您喜欢关注大问题。在上世纪八九十年代的时候,您已经觉得零点猜想非常重要,是值得您研究的大问题了吗?

张益唐:它是业界公认的一个非常重要的问题。零点问题是在20世纪初,由德国数学家朗道与他的学生西格尔提出来的,那时候,人们可能还没有把它看得特别重要,但是后来发现,素数中很多问题的解决,都取决于这个问题,于是它就显得越来越重要,也有很多人都尝试着想去做它。

这个问题还有一个特点,就是看起来很简单,但是你只要做着做着,做到最后,你好像总是差一点,而这一点就是怎么也过不去的。我在研究中已经碰到过无数个“差一点”了,在数学上叫差一个ε,可就是过不去。

在这一过程中,给我的一个激励是在2000年左右,有两个数学家,他们当时觉得都已经做出来了。他们其中有一步证明,中间有一个系数是1/2,要比1/2要大或者等于,如果能证明这个东西比1/2大一点,哪怕大0.0001的话也就做出来了,但就这一步他们还是没有过去。所以这里头经常出这种事情,我也遇到过,但这令我更觉得零点猜想非常有意思,又有挑战性,当然它在数学中也是很重要,所以我就一直想把它做出来。

《知识分子》:等到您做出孪生素数猜想之后,大概是在2014年左右,您开始决定全力以赴地来挑战这个问题了,这8年来,您的研究过程是怎样的,有起伏吗?

张益唐:这肯定。做研究肯定要有起伏的,如果没有起伏的话,我早就把它做出来了。

在此前的演讲里,我经常说,要找到那一串数,这些数必须都是正数或者大于等于0的数。但是这一串数始终我就没有找到,现在也没有找到,可能根本就不存在。但正在寻找这一串数的过程中间,我发现了一个关键点,可以在那个点上有突破。到最后,这一串数我也不需要了,或者我用一部分,但是有别的东西结合起来,就可以把它给做出来。这个过程如果用数学来讲就很难了。

《知识分子》:当年您在解决孪生素数猜想的时候,是有一个灵光闪现的时刻,就是在您的好友家的后花园里散步的时候,那天晚上,你们还听了一场精彩的音乐会排练。您在这次的研究过程当中,有没有这样的关键时刻?如果有,能否回忆当时的情景是怎样的?

张益唐:这次没有那样灵光闪现的一刻。但应该是去年大概9、10月份的时候,有那么几天,也是发现了一些新的东西,觉得很有意思,但不是那种灵光一闪,不是一瞬间的事情,至少大概花了几天时间才把它想清楚。那期间,我就是正常地每天去学校上班。

炒菜时也在想数学问题

《知识分子》:孙老师能不能介绍一下,这几年张老师是一个什么样的生活状态?您以前说过,因为怕他太过于沉浸数学中了,就故意让他炒菜。在他这次研究零点猜想的过程中,张老师还炒菜吗?

孙雅玲:(笑)还在炒菜。自从他开始研究这个问题,我觉得他整天嘟嘟囔囔,给他压力很大,整天零点零点的。一开始我不知道他在搞什么东西,后来知道是在研究零点猜想,但他也不太跟我说,其实我也不懂,说不说都无所谓。他每天都背个双肩包早早都走了,天黑了才回来。海边潮气也大,他的脚伤就不行了,就开始酸胀,不舒服就只能拄拐棍了,跟个老人家一样。

等他回来我就已经把菜都准备好了,他就光炒,炒成什么样的都行。他自己爱吃鱼,就经常烧鱼,每次端上来的鱼都没有皮。后来他烧鱼我就过去看,就发现他像炒青菜一样老给鱼翻面,我说你别翻了,等鱼烤焦以后再翻面儿,不然就会掉皮。反正我又不太吃鱼,你炒得不好吃,就你自己吃。

他现在学会做清蒸鱼了,还有红烧肉、蚂蚁上树,那些家常菜基本上都会做。炒菜都炒习惯了,现在每天都这样。因为他也不吃辣,我吃辣,完了我再自己放辣椒,就这样。

《知识分子》:张老师在做菜的时候,是不是脑子里也还是在想数学问题?

张益唐:(抢答)会!会这样!

孙雅玲:有时候,他把一盘上海青的青菜炒的软得不得了了,其实青菜稍微断生就行了,我想他当时一定是走神想数学去了。

他说 “我把数学要做到极致”,我就说你是神经了,还什么极致。为了分散他的精力,有时候到了周末,我就把他的同事朋友叫到我们家来喝点啤酒聊聊天,现在他已经习惯了,很开心挺好。

《知识分子》:看以前的报道,说张老师爱观察别人聊天,自己不爱说话。

孙雅玲:熟悉的人他聊,不熟悉的人,当然什么都不聊。聚会的都是他同事,而且是他谈得来的,所以他们就在一起聊数学,聊聊几个名数学家谁怎么样……他们聊得可开心,一聊聊好几个小时。

图2 张益唐夫人孙雅玲提供的张益唐近照

解决了零点猜想一连串的数论问题就迎刃而解

《知识分子》:谢谢孙老师。现在问题回到张老师这里,您能介绍一下零点猜想在解析数论当中的地位和它的重要性吗?尤其它跟广义黎曼猜想的关系是什么样的?

张益唐:朗道-西格尔零点猜想是广义黎曼猜想的一部分,但是这一部分有多大,人们的说法不一,有人说它是比较大的一部分,有人说比较小的一部分。从表面上来看,好像是很小的一部分,因为它能得到的结论比广义黎曼假设要弱得多,但是目前,我们有各种各样的零点问题,在一定程度上,就是说它比较靠近1的地方,所有的零点问题在上世纪已经都解决了,最后就剩这一个,一直拖到现在都没有解决。

于是,所有绝大部分的数论问题,不光是解析数论,包括代数数论,都是卡在这一点没有解决的。因为猜想这1个零点应该是不存在,但你又不能证明它不存在。如果它存在,你要怎么去对待?这就带来很多这样的问题。而这一猜想解决的话,可以说有一连串的数论问题自然就迎刃而解了。

因此,与孪生素数相比,朗道-西格尔零点猜想的意义可能更重大,因为它有很多其它推论。孪生素数可以说是一个很有名的问题,也很重要,但它的解决的本身,好像对其他什么问题没有什么影响。

《知识分子》:我们现在找的都是(1-c/(logD)n,1)这个区间存不存在零点。我想知道,在(1/2,1-c/(logD)n)的这个区间,为什么没有人去研究?

张益唐:这个不是不想研究,但是目前好像还没有什么新的办法。能做到目前这个区间的,就已经很不得了了。谁都希望能够再往前推,但目前好像还看不出来怎么样能做出来。

《知识分子》:如果把这半部分都能解决,是不是广义黎曼猜想就可以解决,因为这半部分目前没有人涉猎到。

张益唐:对的,如果这部分问题全解决,那就是广义黎曼猜想。换句话说,目前,如果只有朗道-西格尔零点猜想成立,也就是证明零点不存在,那么广义黎曼猜想依旧在那儿。

《知识分子》:您在北大数院做报告时提到,还会对论文进行优化改善,包括那次也有人问到-2024这个数字,是不是能让它变得更大一些?不知道您这两天对此有没有新的进展?

张益唐:它肯定能变得更大,但是到底大到什么程度,就像我在孪生素数里头,给出了一个7000万的界。当时我就说,这7000万是可以改进的。

至于这次,改进到什么程度是最好现在我不敢说,但肯定是可以改进的。

这次的证明我觉得自己写得太长了,但即使很长,目前仍有一些技术性的细节也还没有全部补上,或者说写得不清楚,要把它改写成一篇完整的文章可以在杂志上发表出来,还要花一段时间。

现在一般人都习惯写了文章先把它放在网上,这样可以请别人来看一看做些评论,也可以讨论一下,等到最后要发表的时候再改,我也准备走这条路。

这不像上次孪生素数。对比起来,上次的文章还是要好写多了,相对简单多了,当时我就很有信心,把文章直接寄给杂志社,而且审稿人很快就通过了。现在这一篇,我估计可能光是别人要审稿,就要拖一段时间,不会那么快,因为它本身太复杂了。

《知识分子》:您现在是做到了-2024,但还没有到1。假如您的文章成立的话,算是解决了零点猜想,能这么说吗?

张益唐:应该可以这么说,或者说,本质上就是解决了朗道-西格尔零点猜想。因为从-2024到1,这两者作为他们在数论中的应用来讲,基本上没太大区别。

《知识分子》:如果一位同行要认真看完您的文章,需要多长时间?现在我们好像还没有看到有业内人士在看完文章后给出反馈,您这边有没有收到一些反馈?

张益唐:有一些反馈。我的感觉,给我反馈的这些人,至少他们没有扫出什么大的问题,说这个文章是错的。很可能他们觉得,至少这篇文章是有道理的,但是要把细节都弄清楚,我想最快也得过几个月。没有办法,因为文章体量比较大,但我希望能够把它简化,这也是我现在正在想的问题。

《知识分子》:您上次在大纽约地区北大校友会的报告中说,当代最重要的数学进展之一就是费马大定理,同时您也开玩笑地提到自己所做的孪生素数。这一次如果能够您的论文如果成立,能够跟历史上哪一次的进展相媲美?

张益唐:应该至少是跟孪生素数之类的相媲美。有人说这个问题的解决比哥德巴赫猜想和孪生素数都重要,我也不敢这么说了,因为毕竟这些东西都是建在纯理论的框框里头,可能各人会有各人的看法,也没有一个绝对标准。但确实在纯理论的框架里,它是非常有用的,它比很多其它东西都更有用。

《知识分子》:主要还是因为它跟很多其他重要的猜想或者推论都发生联系,对吧?

张益唐:对!

《知识分子》:这篇文章如果被接受,您接下来打算研究什么问题?

张益唐:我还没想好,但我对数学里的这些大问题始终是关注的。我有没有可能又回到孪生素数上去?有,但现在我还没有想好。

《知识分子》:有人说您要做哥德巴赫猜想?

张益唐:谁说的?我没说过这话。

音乐与数学的共同之处就是非常美《知识分子》:您的人生经历很有传奇色彩,您大概是从什么时候开始就内心很认定了,说我这一辈子就一定要从事研究数学而不做别的。这个想法是从什么时候开始有的?

张益唐:大概是在十六七岁时候。1971年,我16岁,跟家里下放劳动在湖北。那年夏天,我回了一趟上海,看了一本中学生的科普书,就讲数学里的两个最基本常数,一个是π,一个是e,介绍这些无理数是超越数。

那时候一下就觉得自己就迷上了,怎么能证明这些数是超越数,对这些特别有兴趣,可以说在那时候就开始想做数学了。在更早以前,大概九十岁左右的时候,我看《十万个为什么》的数学部分,看得也很入迷。

《知识分子》:等您到了美国之后,在博士毕业之后也经历过一些坎坷,那个时候为什么也依然没有放弃数学?

张益唐:就是这种兴趣、这种志向不是那么容易就放弃了。可能我的个性就是这样,从内心来讲,我还是比较倔强的一个人,好像不是那么轻易就低头。另外一方面,我对生活的要求并不高,反正我觉得能活就行,有时间就去想想数学。我觉得我没有费多大的劲,就能自然地坚持下来。

《知识分子》:现在大家都知道您喜欢杜甫,但我想问的是,您是从什么时候接触到中国古典诗词?又为什么最喜欢杜甫?

张益唐:也是在16岁那年的暑假,回上海探亲的时候看到的,后来自己也去找一些书来看。我的中学时代实际基本没上过学,当然也就没有读过这些,但是家里头就是有大人留下的那些书。

其实这也不能说我只喜欢杜甫,我也喜欢李白,我喜欢的诗人挺多的。反正一看了这些诗一下就吸引住了,觉得这个诗写得太好了,一直就保持到现在。我记得自己读的最早一首唐诗,应该是李白的“朝辞白帝彩云间”,觉得也写得好的不得了。

后来慢慢地发现我喜欢杜甫。他的诗写特别凝重,就是说你可以一个字一个字的去品它的味道,可又不会让你因为一个细节把它的整体给丢掉了。等你一个字一个字地品味完,再回过头来看到整首诗,越看越觉得写得好。我对杜甫的很多诗都有这种感觉。因为以前我提到过他,大家也喜欢拿这个做文章,好像张益唐就喜欢杜甫这一首诗,其实那些唐诗宋词我喜欢的很多的,另外古文也有一些。我喜欢古诗词,还是从审美角度来看的。李白就是另一种风格,是奔放的一泻千里的,但杜甫不会。

《知识分子》:感觉您之所以喜欢杜甫,是因为您可能与杜甫是同一类型的人,内敛沉郁?

张益唐:也许吧。

《知识分子》:您对古典音乐的爱好是从什么时候培养的?是出国后开始接触的吗?

张益唐:在这之前就有。前两天在洛杉矶,正好碰到我一个朋友的妹妹,那个朋友跟我同岁,他年轻时候就练小提琴,我最早受了他的一点影响。但真正给我印象特别深的,还是上了大学以后,从一个半导体收音机里听中央人民广播电台介绍的古典音乐。

我现在都记得特清楚,我欣赏的第一部交响乐是德沃夏克的第九交响曲。当时,中央人民广播电台的《世界名曲欣赏》节目,专门介绍了这支曲子,到现在我都记得什么乐章的第一个主题是什么意思,第二主题是什么。据说德沃夏克创作这个交响曲,是从美国诗人郎费罗写的《海华沙之歌》里获得了一些灵感,所以我上次还专门去看《海华沙之歌》,这是一首长篇叙事诗,还长得不得了,但我也没看出什么来。

中央人民广播电台还有一个世界名曲音乐会,我还记得第一次听到的那些著名作曲家的第一部曲子,比如肖邦的两个曲子,一个是A大调军队波罗乃兹,还有一个是C小调谐谑曲;谢尔盖谐谑曲很晚才重新听到,还有勃拉姆斯的第五号匈牙利舞曲,柏辽兹的《拉科奇进行曲》……有意思的是,舒伯特的F小调《音乐的瞬间》,我们几个月前到维也纳去,我又在音乐会上重新听到这个曲子。应该说我从大学时期就开始欣赏古典音乐,也是听了就特别喜欢。

《知识分子》:是不是数学跟音乐之间有一些共通之处?

张益唐:如果说它们有什么共同之处的话,我觉得最重要一点就是,这两者都非常美。

《知识分子》:欣赏音乐在您的生活中扮演一个什么角色,把它作为研究数学之外的一个放松?

张益唐:你可以作为一种业余的放松,但有时候听音乐,虽然不能说音乐直接给了你什么灵感,至少听完以后对整个身心、精神状况会有一个自然的调节,然后你就可能会有一些新的灵感。但这个东西不是那么直接的,我说不出来我也不能编,对吧?

《知识分子》:您刚才提到过去的事情都是如数家珍,记忆力这么好是天生的吗?

张益唐:应该是天生的,遗传自父亲这一方。家人发现我的记性好,是在可能我三岁还是几岁的时候。当时,父亲给我讲了孙悟空三打白骨精的故事,后来他说我把这个故事一字不差的背下来了。

希望年轻人避免浮躁排除干扰《知识分子》:关于数学学科方面,上次您在山大的讲座当中提到,几十年前中国研究解析数论的人是非常多的,包括有像华罗庚、闵嗣鹤,后面还有陈景润。但是到了上个世纪80年代之后,好像国内研究解析数论的人是越来越少了。这是为什么?

张益唐:任何一门学科在它的发展过程中总是有一个高峰和低谷交错的过程。

在上世纪50年代到60年代,因为中国的老一辈数学家华罗庚、闵嗣鹤他们带了一批年轻人,其实人数也不是特别多,但成果非常好,成就最高的就是陈景润。但后来,就慢慢到了低谷,其实这不仅是中国,在外国也是这样,在美国做解析数论的人也不是太多,前苏联也曾经很辉煌,现在俄罗斯数学的其它领域还是很厉害,但解析数论就做不下去了。不过英国一直有人在做,而且做得不错。

总的来讲,解析数论是有一点处于低谷的样子,是需要有一些人坚持做,也确实有人还在做,但是要像上个世纪五六十年代那么热闹,目前还没有到时候。所以,我们不能说中国就应该老是保持那样,很多人再去做别的也是很正常的。在中国,比如像山东大学,还是有一批人在做。而且我相信,将来中国也有可能还会再回来的。

《知识分子》:您对解析数论这个领域的发展的前景展望是怎么样?觉得它还是会有生命力的吗?

张益唐:我认为它会有生命力,如果说我认为它没有生命力的话,我也就不会去做了。我做的这两个东西,当然第二个还没有得到公认,但都有一点,就好像我现在做的都是别人觉得做不出来的东西,也不知道我怎么就喜欢干这类事情。但是我从进入的时候,总有一种感觉,或者说自信,觉得不是做不出来,还是有可能做出来的。

《知识分子》:有业内人士说,当年华罗庚把解析数论引进到中国来的时候,是认为解析数论不需要那么多的基础积累,而且它比较适合中国人,就是说中国人有可能在这个领域做出一点东西来。您对此怎么看?

张益唐:华罗庚原话怎么说的我不知道,但我同意你的这番转述,中国人好像确实比较适合做解析数论,因为中国人特别会算,像陈景润就特别能算。其实我也特别喜欢,一个问题最后你能不能就想办法把它给算出来,似乎它不需要去许多特别抽象的概念,但你有没有功夫,就像大海捞针那样,有没有这种毅力。我认为有很多的数论问题,看起来做不出来,是因为做的人没有毅力去坚持,要坚持的话,很多东西可能不是像你想象得那么难。总结起来,数论方面的研究我认为是可以坚持下去的,我希望中国的解析数论能够再次振兴。

《知识分子》:您前阵子参与了科学探索奖在数学方面的评审工作,此前您也曾经回国访问。结合您的亲身经历来看,您觉得现在国内年轻一代的数学家的水平是怎么样的?对他们的学术之路有没有什么建议?

张益唐:国内年轻一代数学家是在突飞猛进的,抛开解析数论不谈,像代数数论、算术几何,或者微分等领域,都在发展。中国的数学是大有希望的,目前这个势头是好的。

如果说我有什么建议的话,希望年轻人能够更沉静一点,能够盯着目标坚持做,避免浮躁,有那样一种意志,那种决心能够去做大问题。

《知识分子》:其实就是要耐得住寂寞,对吧?

张益唐:那是!是这样,要排除干扰。

===============================================================

博士生,也要做好送外卖的准备

阮唐(大龄博士生)

全文3600余字,阅读约需7分钟

博士培养、退出机制的缺陷、大龄博士的生存状况,以及高学历者从事与其学历“不匹配”劳动的现象,都是真实存在且值得探讨的问题。

前段时间有个“博士生送外卖”的热搜,讲的是读博八年但未能毕业的老博士孟伟,为了贴补家用而送外卖。在一则广泛传播的短视频里,孟伟嘶吼着“给浙大丢人了”,浙大随后进行了回应,似乎暗示孟伟科研能力不足,表示曾劝其转硕就业。

一般来说,学生和学校发生冲突,舆论多站在学生这边,但孟伟没有受到这样的待遇。不少人认为他社会工作过多,不能潜心学术,耽搁了自己;也有一些声音指责他是为了当网红炒作,把学校扯进来博眼球。

无论孟伟的个人情况如何,这件事反映出来的一些共性问题,比如博士培养、退出机制的缺陷、大龄博士的生存状况,以及高学历者从事与其学历“不匹配”劳动的现象,都是真实存在且值得探讨的。

作为一个在毕业问题上挣扎的、没有工作经验的、缺少一技之长但已经失去每个月2250元补贴的老博士,我想通过亲身经历和所见所闻,与大家分享一下对上述问题的看法。

▌读博的“贼船”

很多人会把考博/申博成功称作“上岸”,但身在其中的博士生,往往会有一种上了“贼船”的感觉:很多人其实都是在没有想明白为啥要读博、需不需要读博的情况下,稀里糊涂地开始攻读这个学位的;而一旦有读不下的风险,这些人就会面临一个退出也不是、不退出更不行的尴尬境地。

拿我本人来说,当年保研的时候,学校给我做工作说:“读硕要三年,读博一般要三到六年,但硕博连读最快五年就行了。”我一听竟然有加一元升杯这种好事,就在对中途退出无法获得硕士学位(这也是孟伟面临的问题)等一系列风险缺少认识的情况下,去读了博士。

读博之后,学生们就面临着巨大的沉没成本:攻读博士学位消耗的不仅是时间,还有在同一时间内可能产生的职业发展结果。同时,研究活动往往专、精、尖,也会在一定程度上收窄博士生的认知和见识,影响其工作能力,让其难以在学术机构等“对口单位”以外的地方开展职业生涯。

这些都是已经发生、不可追回、也不受当前和未来决策影响的成本。理性点说,往者不可谏,来者犹可追,一旦发现自己读不下来这个博士,就应该及时止损,迅速转换赛道,减少时间的消耗,尽早开始学术机构以外的职业生涯。但在实操上,它会对人的决策产生隐形而巨大的影响。博士生们很难看着自己的付出打水漂,所以拖的时间越长,沉没成本越高,也就越不能放弃,越得硬着头皮读下来。

但遗憾的是,拖的时间越长,能读下来的可能性也会变得越小。

▌毕业难,不毕业更难

“延毕”是一件常见的事情:我所在的学院,第五年结束时就要申请“延毕”(不同学校/专业的要求可能不同),但截至此时,学生的毕业率还不到50%。

学生不能毕业,一部分是因为个人能力不足,难以做出符合要求的成果;另一部分则是因为这些“要求”可能本身就是不合理的。比如,大多数高校都对博士毕业有论文发表数量和层次方面的要求,而这个要求到了学院、院系甚至导师这里还会被层层加码:学生被迫花费更长的时间来达到这些要求,毕业的事情也就会被“卡”下来。当然,如果一个博士生成果很好,也可能被故意“扣”下来,好再冲一些成果。

尽管人们总会说“博士生要专心科研”,但实际上总会有一些工作让他们无法专心。最典型的就是“横向课题”,简单说就是导师拉来的活儿。尽管有“给团队增加经费”或者“增加学生和企业界的接触”的皮,但在这类活动中,博士生就是廉价劳动力。他们往往需要付出大量时间和心力,但不管是研究成果还是经济收益都非常微薄,最后很容易导致“延毕”等结果。

此外,博士培养过程缺乏有效的保护和退出机制,也让很多人硬着头皮只能把博士读下来。

博士生往往处在很弱势的地位,谁都能来“剥削”一下。前几天我们学院查实验室里的违禁电器,楼管叉着腰冲一群学生喊叫:“热水壶、加湿器、暖宝宝、空气净化器,谁敢拿来我就不让谁毕业”,搞得刚入学的小师妹瑟瑟发抖,当天就拿走了自己的暖宝宝,然后在突然降温的北方,因为寒冷真实地发起抖来。

对博士生具有生杀大权的导师就更能为所欲为了。现实中导师支配学生的故事还有很多,以至于时不时都会有博士生甚至硕士生不堪受辱走极端的新闻,大家可以自行搜索,我就不一一赘述了。

即便如此,学生往往也只能默默忍受,期待可以通过毕业来“逃离”,而且除了努力毕业,他们似乎也很难有别的选择。

首先,换个导师或者换个学校的难度是非常大的,仅在流程上,有的都会要求省级教育机构的批准,基本上跑不下来。

其次,选择退出往往意味着“这些年白干了”,尤其是直博或者硕博连读的同学,因为无法获得硕士学位,最后只能以多年未能就业的本科生身份寻找工作,还得面临“能力不足”、“容易放弃”这样的质疑。

最后,长期在一个等级森严、门派林立的学术体系里处于被支配、打压位置的博士生,其实对自己也没有多少信心。“专心科研”带来的隔离,让很多博士没有资源和能力获得学校以外的信息,所以只能忍受游戏规则,只看到“努力毕业”这一个活法,甚至也没有(或者至少认为自己没有)在学术体系之外生活的能力。

工作不胜任或者不喜欢了,很多人立刻就会换,那是因为去上班还有劳动法规罩着,还有履历、手艺和技能傍身,最差的还能有“光脚的不怕穿鞋的”的勇气,而博士生又有什么呢?

▌穷,是大龄博士无法回避的问题

知道博士生处境艰难的,往往都更关心精神健康领域的问题:因为科研压力和学术体系内部存在的游戏规则,有的博士生也确实是抑郁症、躁郁症患者。

这种情况是各培养阶段的博士生都有的。但大龄博士,可能还面临着一个独特而无法避免的问题:穷。

这个穷,并不是说和同龄、已经工作的同学相比,收入更低的穷,而是完全没有收入,如果没有家庭兜底、就连最基本生活都难以维持的穷。

我读博的时候,每个月大概有2250元的补贴(不同学校可能不同),一部分是政府补贴,一部分是学院统筹;到年底或者有项目的时候,导师也会发一些钱。尽管这个收入比当地最低工资高一点点,考虑到学校低廉的住宿费和便宜的食堂饭菜,日子还是过得下去的,但要想攒一点钱下来,也没有那么容易。

这种贫穷但稳定的情况在博士第四年(不同学校可能不同)的时候停止了:尽管在这个时候停止发放补贴是符合政策的,但当时我们专业还没有人毕业。收入降低的同时,支出也会变高。最大的支出在住房:不少学校都会要求“延毕”的博士退宿;有的学校甚至会停掉饭卡,导致大龄博士连吃饭都变得很贵。

这时,如果前期没有攒钱的意识和习惯,大龄博士就要立刻给自己找到一个收入的来源,不然就真的吃不起饭了。

因为知道我们学院读博年限长,所以我前期还是攒了点钱的,在失去补助之后,我也通过写文章等自由职业的活儿,给自己增加一些收入。对我个人来说,现在赚钱和本科时勤工俭学是有区别的:尽管18岁之后我就不应该向家里要钱了,但本科的时候多少还能理直气壮一些,毕竟大部分同龄人都这么干。而博士读到第五年,我已经26岁了,实在是拉不下这个脸,必须要靠这些工作真实地把自己养活起来。更何况,在外租房等支出,家里也不见得能轻易负担。

在这种情况下,送外卖其实不是一个很差的选择:这类工作时间较为自由,也和研究工作好做区分,相对容易取得平衡。

▌赚钱不丢人,读博不高贵

谁都明白 “博士的设立是为了培养科研人才”之类的大道理,但在读博的人,可能也没有多少是真的想走科研道路的,更不必说这既需要天分、又需要能力。

说穿了,读博还是为了赚钱,不少人都只是因为找不到工作,主动想延迟就业或天真地以为博士学位能让自己找到更好的工作才来读博的:毕竟五花八门的人才项目,往往都能提供极具竞争力的工资和百万元级别的安家费、科研启动费,这还是很有诱惑力的。

所以我尽量往开处想,攻读博士学位就是一个“我拿青春赌明天”的事情。

只可惜,学术体系认可的“人才”又能有多少呢?

在扩招和缩编同时进行的当下,博士生可能不得不面对无法找到科研、教学、研发等传统意义上“属于”博士工作的窘境。与此同时,他们还需要接受一个更残酷的事实:博士教育的专、精、尖属性,可能使他们无法胜任那些更“日常”的工作。无论社会对知识多么推崇,无论唯学历论的腔调再怎么甚嚣尘上,博士们就是缺少与其他工作匹配的能力,因为就不是为了那些工作而培养他们的。

攻读博士学位是一个“长期投资”,它的回报比较确定,但风险和困难都是相当大的。既然是投资,就总有失败的时候,所以如果看到一个博士(及肄业博士)没有获得传统意义上属于高学历人士的成功时,也不必太过惊讶或觉得可惜:他们只是赌输了。

输了就得认了,对于这些博士来说,即使经过了漫长的学习科研阶段,可能还是要重新学习怎么融入到另一个世界之中,去赚钱,去养活自己,也就有一定的概率从事送外卖等门槛较低的工种。

而为了让这些人能更好地回归社会,博士生和公众都需要放下“惟有读书高”的心态,直面他们可能需要从头再来的现实,从而给不能从事研究活动甚至未能完成学业的博士生多一个机会。