大国小民(583)

在人间|女教师猝死事件背后的网课爆破手

撰文|谢婵 许雯 编辑|马可

出品|凤凰网在人间工作室

=================================================================================

我教过的苦孩子:奋斗20年,才抵达别人的起点

自述:艾苓

编辑:鲁雨涵

我经常说,绥化学院是高等教育的神经末梢。

受过高等教育的家长,在帮孩子选择院校的时候,可能都会略过绥化学院。

在绥化学院,贫困生占到了超过30%的比例。在我教过的学生里,50%左右的学生需要靠助学贷款和打工完成学业。有人到毕业都没有拿到毕业证,因为学费没交齐。

▲

艾苓坚持在各类出席的场合宣传母校

在社会上,他们又是隐形的。

大家关注的是寒门贵子,考入北大清华,一下子就成为大家瞩目的对象。毕业之后,名校就成了他求职的一个标签,他就很容易完成一个华丽的转身,实现鱼跃龙门。

但那些寒门贵子只是贫困生中极少数的人。更多的贫困生是集中在二本院校,特别是我们这类的边远省份的二本院校中。研究贫困生这个群体,神经末梢更有代表性。

我毕业于绥化学院的前身——绥化师范专科学校。2005年又回到这里任教,在这里度过了近20年。

▲

光是考入绥化学院,他们已经拼尽全力。但是进入社会之后,学历没有足够的竞争力,家庭又无法给他们的未来提供帮助。那么高等教育到底在多大程度上能改变他们的命运?这是我想研究和探讨的。

▲

▲

绥化学院汇文楼,也是艾苓工作的地方

即便如此,有些贫困生从绥化学院出来,还是要从非常基层做起。有人卖过服装,有人卖过保险,参加婚礼的时候,我见到我的学生在做司仪助理。

▲

艾苓的一位贫困学生,上学期间曾去做支教老师,培养出了七八位大学生

毕业之后他因为年纪大,找不到工作。最后他都放弃了,去了一家手机电池企业,打算当流水线工人。结果人事部一看他是学计算机的,正好电脑维修岗位空缺,就让他去了。他一开始也不会,遇到问题只能上网查,一边工作一边学习,最后成了公司的网络工程师。

除了学习,大多数贫困生的校园生活是很单调的。别人家的孩子有时间享受娱乐、参加社团,他们在消费上谨小慎微,业余时间考虑的都是怎么赚钱。

只有两个女生在访谈的时候,谈到自己读大学期间的旅游经历,其中一个坐绿皮火车,住青年旅社,看不收门票的风景。和其他贫困生相比,她的内心明显强大很多。

▲

《二十不惑》描写了应届毕业生之间的“学历鄙视链”

有这样的经历,他们可能还需要很长时间,才能学会从容地生活。

▲

《致我们终将逝去的青春》中出身贫寒的陈孝正

一个广西的女孩子,她们家姐妹三个人,她是老大,在读大学,一个妹妹在读高中,另一个妹妹在读初中,三个人都在享受国家的助学金。如果没有助学金,她父母是不可能供得起三个人的。

买房之后,我爱人做的第一件事情就是把他的父母和妹妹接过来住,他妹妹学技术、找工作都要我们帮忙。后来妹妹结婚搬了出去,六口之家变成五口之家,还经常有亲戚来家里住。这大概是贫困毕业生家庭生活的常态。

▲

《致青春》中的招聘会现场

这种误解在后十年的学生身上更集中。大家看到的名校毕业生一届比一届多,一年比一年多。贫困毕业生没有人脉资源,没有名校光环,实现阶层跃迁的难度也在加大。

▲

直到2017年查出了糖尿病,他决定离开北京,放慢一点生活的节奏。

▲

今年春节我采访他们的时候,他们还在北漂,一边工作,一边学插画和写作。2022年春节之后,因为疫情的缘故,男生放弃了留在上海B站工作的机会,两个人义无反顾回到了他们给自己买婚房的地方——呼和浩特,成了创业者,注册了自己的小公司。

在写这个故事的时候,我原来的标题叫《重回绥化》。后来我爱人说不合适,一点悬念都没有,应该是《逃离深圳》。它是一个人的故事,也是一群人的缩影。

2016年之后,这种评选方式被教育部叫停了。后来的贫困生评定就更加保护个人隐私,尊重他们的感受。

所有人都对母校充满了感恩。也许他们还在挣扎,但如果没有读书,他们可能连挣扎的机会都没有,这就是教育的意义。

题图来源:《致我们终将逝去的青春》剧照

「致命」网课背后的教师围城

文 | 蔡家欣

编辑 | 王一然

失踪

对于郑州市新郑三中历史老师刘韩博来说,10月28日,或许和往常一样:没有早课,按照惯例,她早起先打扫家里卫生,然后骑上电瓶车,到附近的菜市场买菜。闲下来的时候,她就坐在阳台看书,书桌的一角摆放两盆绿植——这张原木色的书桌,是几年前丈夫专门为她订制的。她爱极了这个角落,不仅看书办公,就连吃饭,也会一个人捧着碗,坐在这里慢悠悠地享用。

下午5点多,46岁的刘韩博拎着两袋饺子馅出门,给婆婆和娘家母亲送去。虽然住得近,刘韩博放心不下两边的老人,菜会多买两份顺道送去,隔三差五还专门跑去给老人做饭。婆婆回忆,那天刘韩博还是“跟以前一样懂事”,留她吃饭拒绝了,“你们吃吧,我得赶紧回家。”

她要赶回家上网课,晚上6点和8点,有两堂历史课。6点钟的那堂课看起来没有任何波折,很顺利地结束了。7点的间隙,她转发了一篇文章到家庭微信群——那是一个四口之家,刘韩博的丈夫在郑州工作,一对双胞胎女儿,分别在杭州和上海读大学。散落四地,微信群是这个家庭的纽带,两个女儿在里面分享校园生活,刘韩博也会将随手拍的鲜花图往里发。

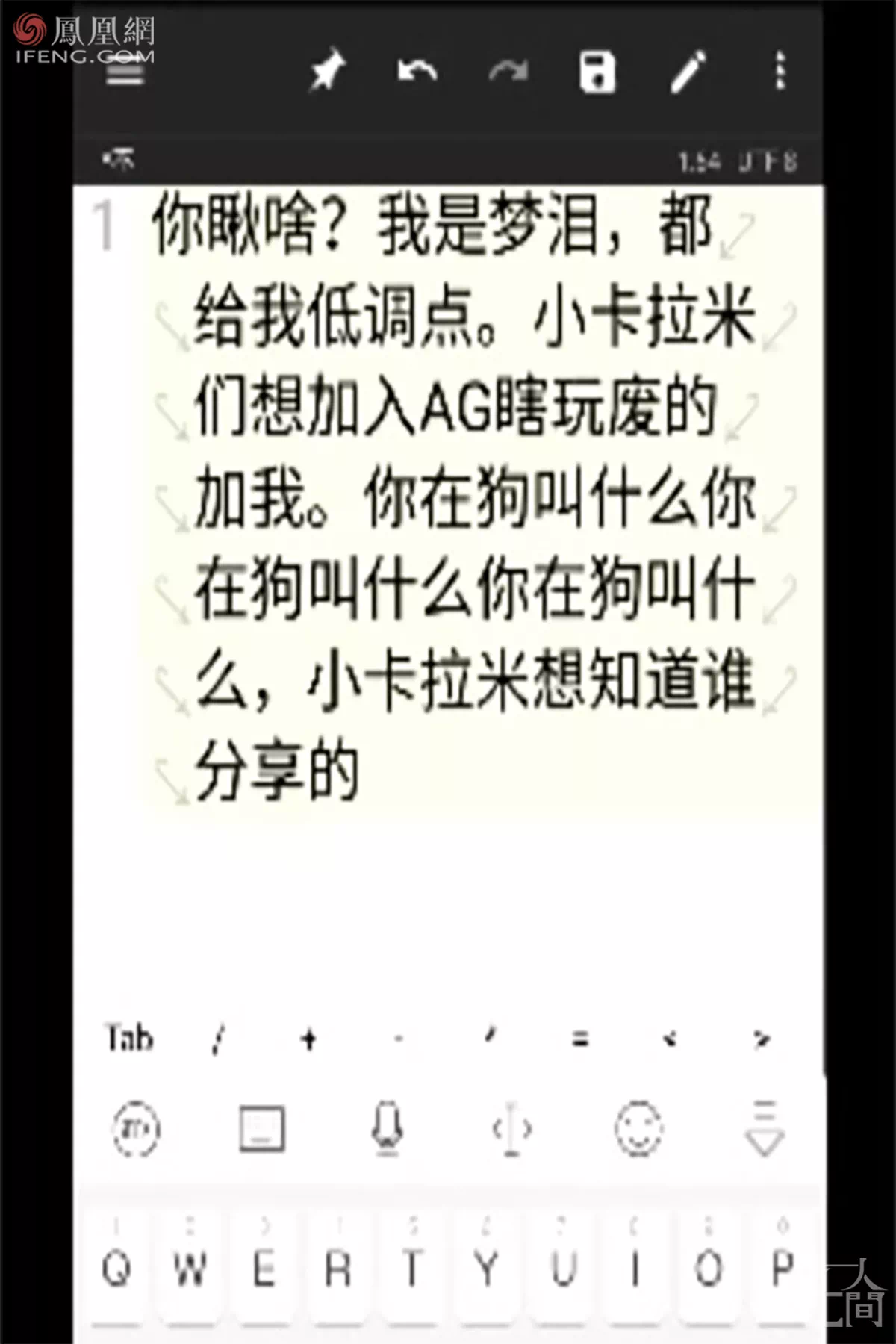

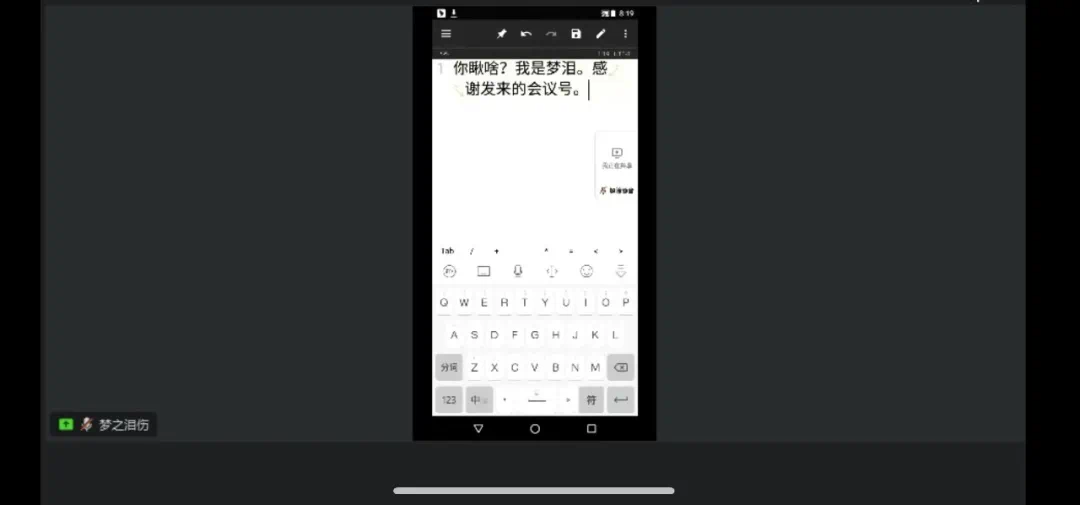

●刘韩博网课上,入侵者在公屏上打字,扰乱课堂秩序。

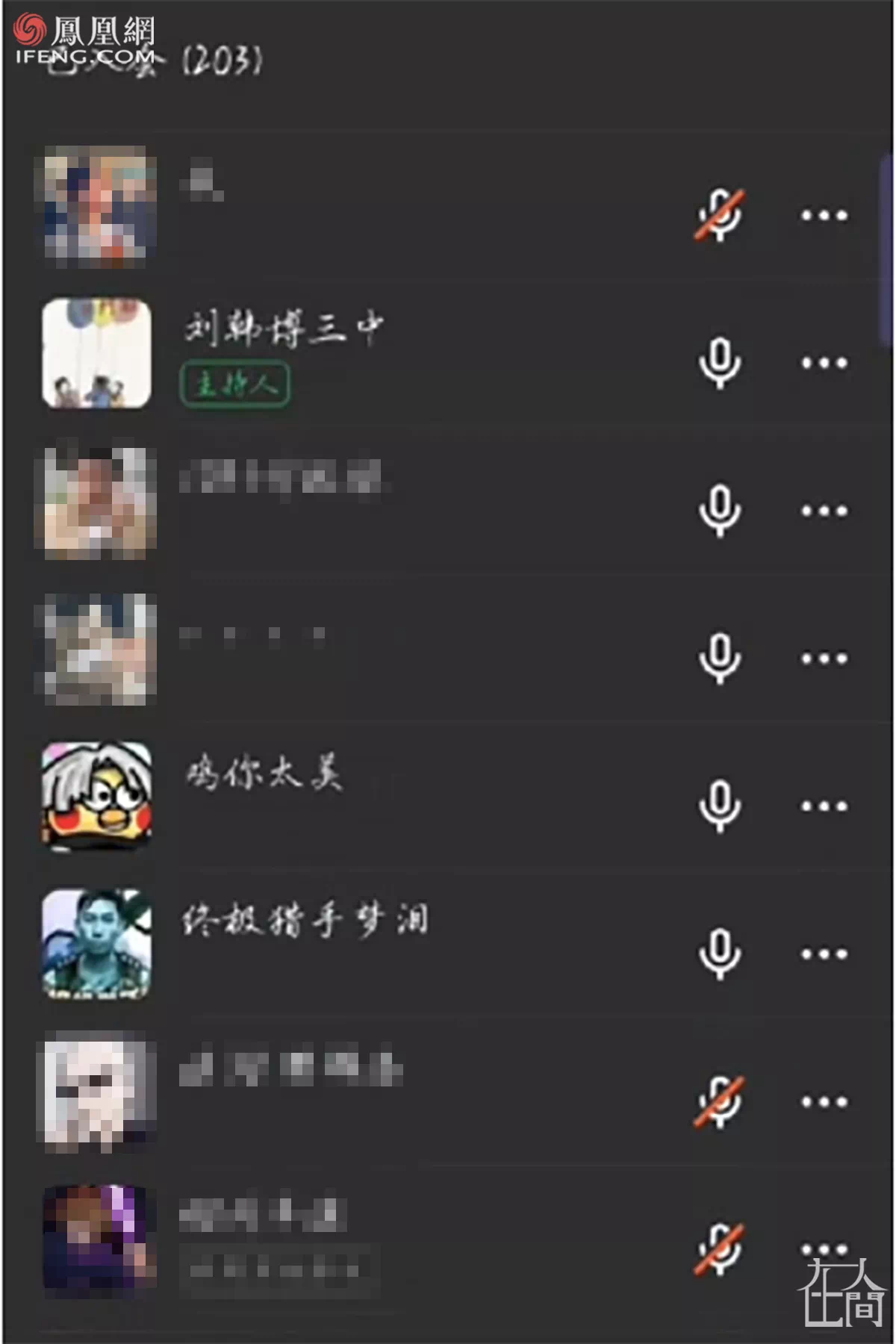

平淡如水的生活,在接下来的测试课迎来转折。约8点15分,ID名为“鸡你太美”、“终极猎手梦泪”的陌生账号突然涌进刘韩博的课堂,大声播放音乐。刚开始,刘韩博似乎没搞清楚状况,一边给学生说习题,一边询问,“谁啊”,“丁真(头像)这个是谁?”

根据一段当时的网课视频,刘韩博的询问没能中止闯进课堂的陌生人。他们越来越嚣张,直接开口辱骂刘韩博,还在屏幕打出“你在狗叫什么”的文字。隔壁班的牛老师曾试图进群帮忙,她建议刘韩博转交主持权。混乱的环境和复杂的网课系统,都让这个中年教师显得无措,她用方言着急询问,“转给你,怎么弄,会议退出吗?”

入侵者转而攻击牛老师,网课现场一度骚乱。最后,刘韩博似乎放弃挣扎。事后,班上学生在接受媒体采访时回忆,当时刘韩博只说了一句,“同学们专心做题吧”,语气疲惫而无奈。另一位学生称,当时刘韩博的声音“都发颤了”。

9点10分测试结束。很多学生私底下忿忿不平,“这些人凭什么骂人?”

只有刘韩博,没有再发出任何动静。在接下来的两天里,她消失了。很多人联系不上她:先是她在郑州的丈夫,10月29日和30日,他多次拨打刘韩博的电话,但无人接听;还有她教授的四个班、200多名学生——她缺席了10月30日白天的历史课。

但没有人察觉到异常。疫情三年,网课变成教学常态,对于一位老师来说,不及时接听电话太正常了。刘韩博的丈夫没有多想,只理解成她“一直在上网课”,“没敢打扰她”。缺席的那堂课,学生则以为老师有事,自行主持自习,事后学校曾在教工群通报批评刘韩博无故缺课。

直到两天后,10月31日,这位46岁的老师被发现死于家中,医院推测为心梗猝死。

“有调皮捣蛋的学生很正常”

刘韩博是一个普通的高中历史老师。要说特别的,大概是她的温柔。很多在新郑三中读过书的学生都喜欢她,“会讲很多小故事,很有趣”。她个子不到1米6,一头短发,平素喜欢穿长裙和平底鞋。路上见着了,总是笑咪咪的。她说话很温和,一位学生回忆,文理分科时大多数人会为前途选理科,只有刘韩博站出来鼓励他们,“选择你所热爱的”。

在那个四口之家,刘韩博也是家里的支柱。她和丈夫是青梅竹马,最初结合的日子,经济并不宽裕。20岁的女儿阿诺回忆,从小都是父亲骑着摩托车,在寒风中载着她们母女三人去学校。刘韩博很节俭,衣服全是打折买的,煮面水也不舍得倒掉,会用来洗碗。后来,日子慢慢变好了,前几年他们终于买房换车。

在孩子的教育上,刘韩博严厉又包容。阿诺以前也在新郑三中读书,刘韩博从不搞特殊,母女俩在学校碰面,刘韩博只是点点头,“赶紧上课去吧”。她希望阿诺学新闻,“能为一些事情发声”,但阿诺有自己的想法,刘韩博就主动帮她挑学校。寒暑假的时候,刘韩博会建议两个女儿去打工、攒私房钱。

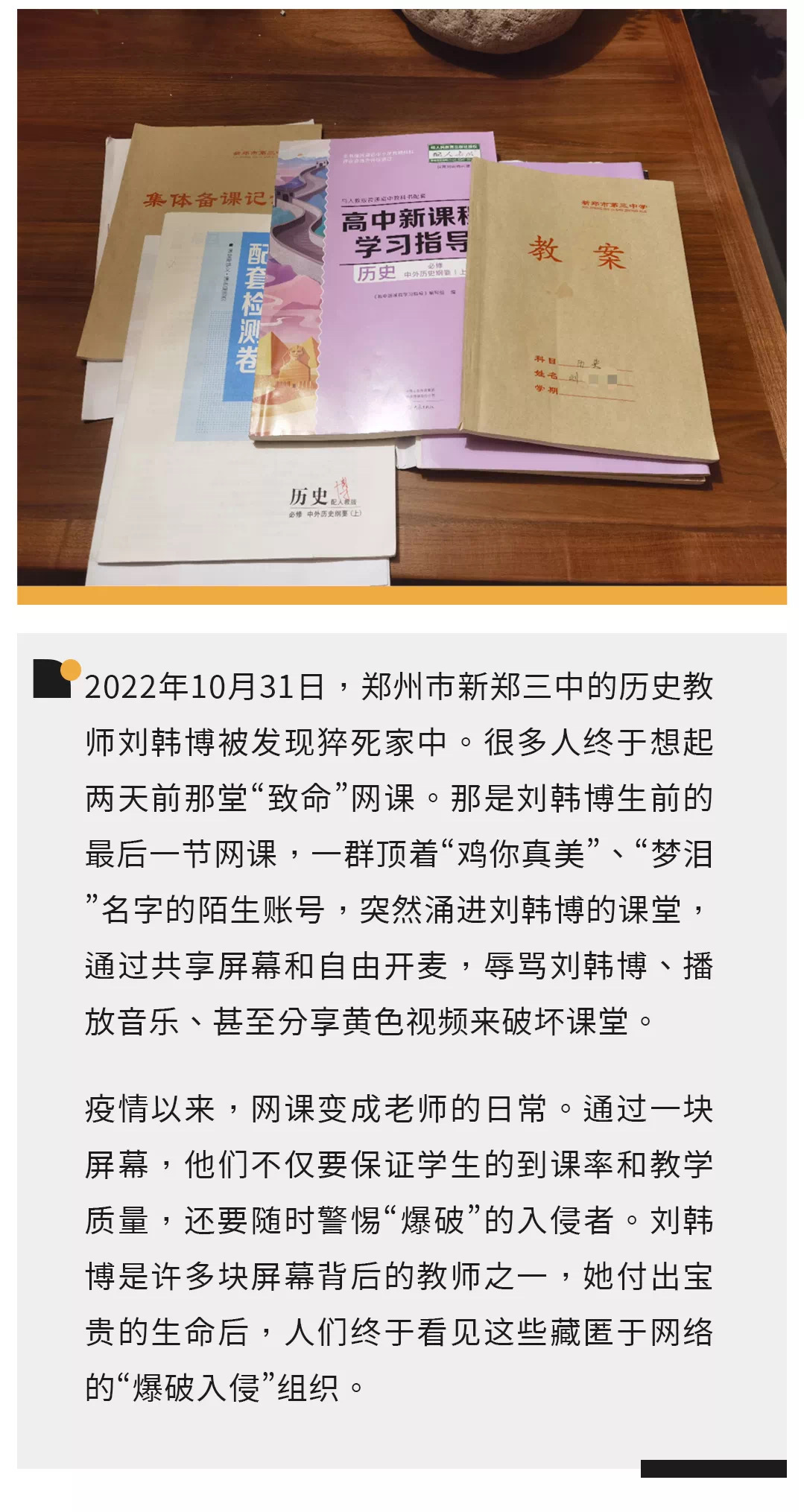

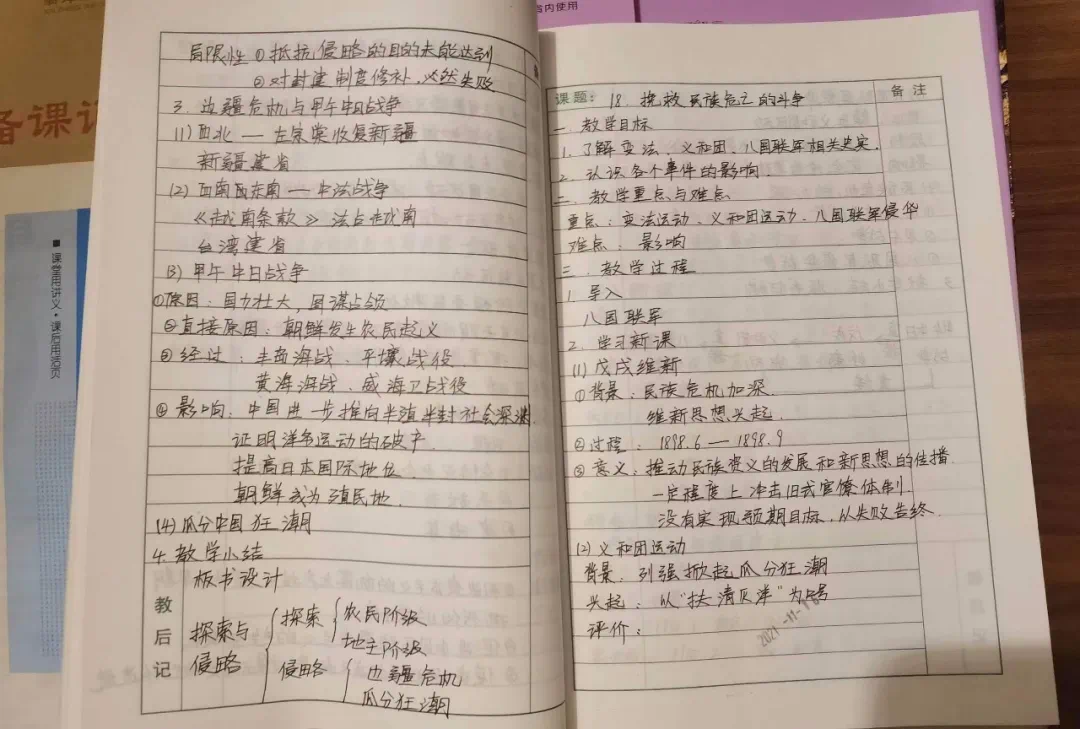

●刘韩博讲课用的教材。讲述者供图

意外发生后,家里没有人敢告诉阿诺和妹妹真相。10月31日在学校吃午饭,大伯打电话让阿诺赶紧回家,理由是“爷爷身体不好”。从杭州到新郑,8个小时的车程,阿诺和妹妹一路发信息、打电话,只有妈妈刘韩博,没有任何回音。跟家人通电话,阿诺和妹妹反复说,让我妈说话,但电话那头的亲人,都会陷入沉默。

阿诺的心慢慢沉下去,“做好最坏的准备。”那天晚上11点,她和妹妹到家,看到妈妈刘韩博的照片被挂了起来,爸爸在沙发上哭,妹妹崩溃了。20岁的阿诺“愣得哭不出来了”,直到所有亲戚都离开,才一个人嚎啕大哭。

那天晚上,阿诺收到刘韩博学生的信息,看到28号晚上那堂网课的视频。视频里,一边是藏匿身份、极尽低俗言语辱骂的入侵者,另一头是独自在空荡荡的房间里、没有应对能力的妈妈。那是阿诺第一次听说“网课爆破”——入侵者通过各种方式获得在线课堂的会议号和密码,强行霸屏、骚扰辱骂、播放不雅视频等方式干扰课堂。

据刘韩博的丈夫王伟回忆,早在10月中旬,刘韩博就曾遭遇“网课爆破”,他目睹了整个过程,“进来一帮人,放音乐、骂人、还有涉黄的东西”,持续了至少五六分钟。当时刘韩博情绪“特别激动”,王伟强制让妻子退出这堂网课。事后,两人猜测是班上学生泄漏会议号,但并没有将事情挂在心上,“偶发情况”,“有调皮捣蛋的学生很正常”。

阿诺很心疼妈妈,“不知道她那个时候有多孤单”。在阿诺眼里,妈妈很细腻,有自己的小世界。她会在日记本记录对一则广告的思考,也会经常感叹“今天心里空落落的”。高三那年,母女俩去杭州考试,妈妈特意买了绿皮火车票,天蒙蒙亮,她就爬起来看车窗外的风景,“一个人坐在那里看,也不说话。”阿诺抱怨火车太吵太慢,刘韩博耐心地说,“人生是一场旅行,要是求快,就什么都看不到了。”

最让阿诺过意不去的是,妈妈是饿着肚子走的,“她走之前连口饭都没吃,家里面的锅都是干净的,真的觉得心里太难受了。”

屏幕后的老师

11月1日,刘韩博的遭遇被女儿阿诺公开发到网络上。据公开报道,去年年底,天津、辽宁等地都曾发生过类似的事。有人将此归结于技术漏洞,“学生上课居然不是白名单制度?”也有人认为应该加强对老师的培训,“左手禁言右手踢人,很多老师不太懂”。更有人提出受害者有罪论:“这个老师的心理素质太差了。”

36岁的林桐特别能理解那个时刻的刘韩博。“我特别能切身感受到她(刘韩博)的痛苦,我们之间唯一的差别就是我还没被气死。”林桐是西北地区一所中学的语文老师,9月29日中午12点左右,几个ID名为“带刺的玫瑰”、“阿兴丫丫”的陌生账号突然闯进她的网课,公然辱骂林桐。

刚开始,林桐以为是家长对网课不满,极力劝阻,“等下课后再说”。但对方没有停止,继续用低俗的语言骂人,林桐终于察觉出不对劲,“如果家长有意见,也不会这样粗俗。”林桐没有遇到过这样的事,她回忆,当时脑子一片空白,为了能继续上课,她只能警告对方“请滚出我的课堂”,并多次将闹事者踢出。

事后,林桐在班上发出警告,但没有学生承认,她决定上报学校并报警,“只有报警,我才能稍稍觉得找回一点公平。”她想揪出幕后黑手,循着几个ID名在快手上找到了“网课爆破群”,短短几天,群人数从300迅速涨到500名。班上一个学生也在群里,林桐回忆,那名学生兴奋地说“谁把我们老师骂了,我可太谢谢他了,真是为我出了一口恶气”。

●一位老师提供的网课爆破群沟通内容。讲述者供图

林桐最终找到了其中两个闹事者。其中一个是隔壁中学初二在读的学生,林桐质问他这样做的原因,他回应“没有原因,以此为乐”。泄漏会议号的是班上的一个男生,他既不上网课也不交作业,几天前林桐刚给他家长打电话。林桐问他,在课上听到老师被骂是什么感受?这个学生说“幸灾乐祸”,语气没有一丝愧疚。

这让林桐很心寒。她所在的学校在西北一个小城市城乡结合部,升学率仅有20%,在她眼里,这个男生很有希望考进高中,“所以我才给他的家长打电话。”她觉得自己被辜负了,“结果就像毒蛇一样反咬我一口。”

但作为班主任兼语文老师,她还要继续履行教师的职责。闹事学生交上来的作业,她都要忍着不适和愤怒去批改;小城封控两个多月,她独自一人在房子里,每天对着冰冷的屏幕讲课。屏幕的另一端,全班50多个学生,能有40个在线,30个交作业已算不错。林桐对网课积怨已久,“我也不想用网课的形式授课,请问老师做错了什么,凭什么要承受这些侮辱和恶意?”

31岁的张含也感受到了这种“失控”,她做了八年的中学老师,觉得网课的到来,让老师真正失去了对课堂的控制。作为班主任,她在网课前都会点名,要学生开视频,很多学生直接无视,“很费劲,你根本就逮不着人。”老师也常常失去信心,“说白了,就别追求什么教学进度,教学效率了,能正常上完就很好,真的是看孩子自己的造化。”

碰上性格内向的学生,网课或许是另一场煎熬的拉锯。张含班上一名学生,因为音频故障,回答问题、点名总不及时,这个学生从不解释,结果换来老师的误解和更频繁的提问。时间久了,学生反感网课,并将会议号发到网上,最终引来了入侵。

某种程度上,张含能理解这个学生的行为。小升初没几天,跟老师同学都没来及得熟悉,就因为疫情在家上网课,在课上又屡屡受挫,“他就会觉得自己很丢人……对网课就有抵触。”

无法否认的是,网课的日常化像一张网,逐渐收紧学生和老师的关系,甚至砍断人对社会的触角。刘韩博的女儿阿诺曾设想过,如果母亲是在现实课堂中遇到类似的事,会是这样的结果吗?或许不会,“至少老师们都在办公室,就算真有什么事情,大家还能聊一聊,缓解心理压力。”

“慢刀子”

11月2日,新郑教育局发布刘韩博事件的通报,称经公安机关调查反馈,排除刑事案件可能,针对网传网暴事件,公安机关已经立案侦查。河南泽槿律师事务所主任付建认为,网课爆破是“爆破手”恶意入侵学生网络课堂,通过骚扰和辱骂等方式扰乱课堂秩序的行为,属于网络暴力的一种情形,如情节达到一定的严重程度,或可构成侮辱罪和寻衅滋事罪。

但更多的人认为,网课爆破和入侵属于未成年人的恶作剧,很难诉诸法律。这一点同是班主任的张含和林桐深有感触。网课被入侵的最初,她们上报学校、到派出所报警、在网络上举报,效果并不明显——学校建议老师自己做好防范,派出所建议解封后解决。

林桐虽然找到了幕后黑手,但这件事的处理结果也大致能想象,让学生当众念检讨书,最严重的是记过处分,“义务教育又是未成年人,学校也没办法。”

有时候,林桐不免怀疑自己“是不是太较劲了?”但言语留下的伤痛难以抹掉。两个月以来,林桐夜夜失眠,时常感到屈辱和恶心,“你没听到那些骂人的话,就不知道我受过多大的伤害。”最让她难受的是,解封后要如何面对全班学生,“他们亲耳听到我被辱骂,也许会觉得我还有啥资格讲课?”

这次的经历,几乎摧毁了林桐对这份职业的认可,“就像慢刀子割肉一样,它让你整个心慢慢地坏死。”十五年前,她满怀改变的期望加入教师队伍,也遭遇过多次打击,一次凌晨4点,学生家长打电话冤枉她罚站孩子。现在她说:“如果不是要还房贷,我就辞职了。”

●刘韩博生前手写的教案。讲述者供图

失去刘韩博的家庭,还沉浸在悲痛里。这些天,她的丈夫强打着精神处理后事,让两个女儿安心。小女儿一个人在房间待着,去年暑假为了节省空调电费,小女儿和刘韩博就挤在这间房里学习,一个坐书桌,一个躺床上。

大女儿阿诺总感觉母亲还没走,闭上眼,全是她的影子和声音:她站在厨台边摊菜饼到12点,锅里热气蒸腾;在姥姥家吃饭,所有人都上桌了,母亲还在厨房里忙活,这个时候她总是笑得最放松。

她最怀念的是去年暑假,每天早上,母亲在7点多散步到自己打工的超市,领两颗免费的鸡蛋,等到8点半,再把自己骑过去的电瓶车骑回家;去郑州看病,母女俩专程到旧衣摊淘了一条10块钱的牛仔裤,母亲还在旧书摊买到喜欢的老杂志。母亲很文艺,喜欢穿棉麻的长裙。下葬那一天,阿诺特意将那套灰白色的新中式裙子给母亲捎过去——那是三年前,母女三人精心在上海的一家服装店挑选的。有时候,看到楼下停着的电瓶车,阿诺甚至会恍惚,妈妈是不是出远门了?

但这样平凡细碎而温暖的日子不会再有了——母亲走后的一个清晨,阿诺听到父亲一个人在沙发上啜泣:他和母亲曾相约,退休后到湖北山区养老,母亲继续支教——连同这个依旧带着教学愿望的未来规划,一起在冬日里消散掉。

(应讲述者要求,文中阿诺、王伟、林桐、张含均为化名。实习生杨东海对本文亦有贡献)