大国小民(554)

去寺庙小住,在95后年轻人中爆火

利用法定假期、或请个年假,

不是出去旅游,

而是找个清静的寺庙住几天,

在年轻人中悄悄变得流行起来。

在浙江、河北、福建等地,

不少寺院都开设了禅修营,

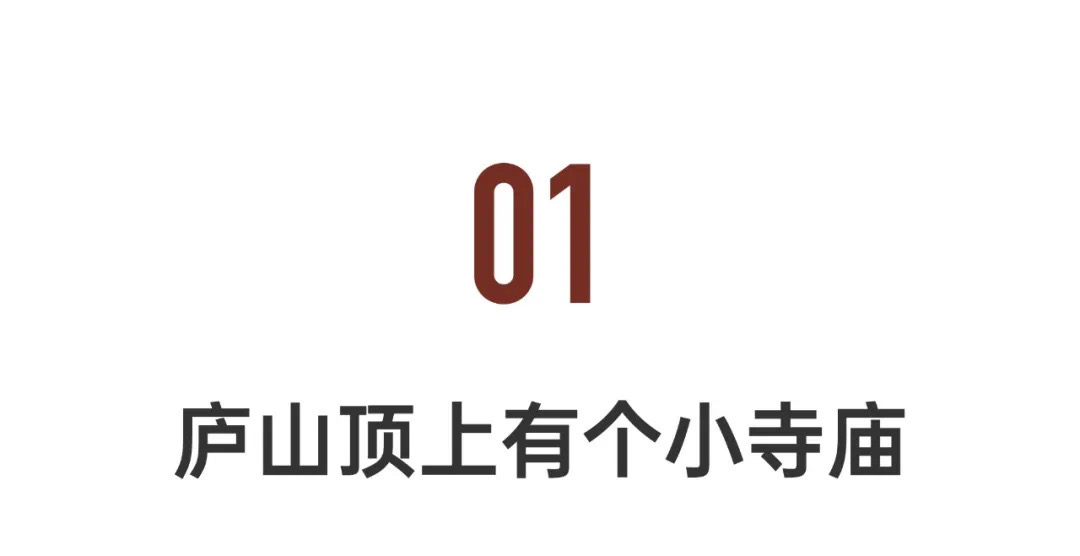

这其中包括诺那塔院,

它位于江西庐山风景区的深处,

最近一年来,

每个月的报名通道都被挤爆,

▲

在山间郊游,拜访邻人

▲

氛围轻松自在

8月中旬,一条采访了5位参加禅学营的年轻人,

有将将毕业的大学生、刚回国的海归、

被行业寒冬“憋住”的打工人们……

他们因失恋、焦虑或职业困惑上山,

或者只是寻求一次短暂的休憩,

撰文:刘亚萌

责编:倪楚娇

▲

山顶的白塔

▲

寺内松月斋和大殿

上千级白色的台阶,将如织的游人和山顶的寺院隔开,松柏在院里投下墨色的阴凉,50多个年轻人在这里开始了5天禅修。

▲

“出坡”,包括扫地、倒垃圾、给花瓶换水等

▲

凌晨6点打坐

这期的报名通道只开放了10个小时,立马收到400份报名表,因为住宿房间不够,到顶只能容纳50人左右。

▲

塔院“团宠”小黑

▲

休息时,大家会玩捡石子游戏、打羽毛球

▲

一位学员请师父给自己剪掉3年的长发

准备捐给武汉儿童癌症中心

不少00后学生利用暑假来,还有人是因为失恋、抑郁、职业焦虑,单靠自身无法走出痛苦,强制性地换个环境。

▲

▲

结伴上山顶看日落

这样待几天后,人会变得沉静,“好像感官被放大了,在山上你会觉得周围很鲜亮,树特别绿,云很白,蝉鸣很响。”

正好那段时间对冥想感兴趣,这块跟禅修很像,五一期间就报名来庐山。

▲

▲

也不见得次次被说服,但最关键的是关于重新发现“善”这件事,她试着代入一种更为温和的视角,去看待自己与父母、同事的关系。

▲

最近她申请换到了新的岗位,工作内容更多涉及到帮助他人,今年6月,她还开始有了跑步的习惯。形容自己这一年的变化,Violet用了一个比喻,“好像能听到自己骨骼生长的咯吱声。”

到塔院是为了静静心,谁料第二天,她就在朋友圈看到前男友和新女友的合照,突然就崩溃了,顺着对面的山坡,一路哭上去。

▲

实在没事情干了,就拉着人狂聊天,佳莹同一个宿舍的人,有人社恐,有人与父母有矛盾,有的是婚姻问题,大家凑一起,很容易就能共情。

▲

7天之后,她下山,再也没哭过。回到家里,心情舒畅,干活儿利索很多,工作也顺利找到了。二姨看到这么明显的变化,还让她下次带着表妹一起来。

他学的酒店管理专业,去加拿大工作是顺理成章的,那边节奏舒缓,熟门熟路。在塔院待了3个星期之后,彻底推翻了之前的规划,他决定留在国内,创业做民宿。

▲

小崔每次来,都会减掉10斤体重

他形容此前的自己,一直有种Outsider(局外人)的感觉,“在国外我都一直是独自生活的,回来后碰到的同龄人,要么是比较卷,要么以短期利益为主,很难有深度的交流。”

但在这里,无论是人生选择还是情感问题,大家很容易就敞开心扉,小崔立马有一种融入感。

▲

为大家演奏萨克斯

他想学更多,即将进入香港理工大学读研究生,“这很难的,但哪怕你是一粒尘,带来的能量很小,你有在传达一些东西,你的世界在变好,整个世界也在变好。”

3年前她因为工作拍摄第一次来塔院禅修,下山之后,疫情爆发,旅游业首当其冲,她一下子就懵了。

▲

英子第一次上山是在冬天

▲

即便大雪纷飞,也需要按照日程“出坡”

行业受影响她觉得无能为力,能着手的只有微处,她回想起山上的生活,“虽然是冬天,每天5:00起床,我会觉得白天特别长,那种感觉特别好。”

她想留住这种感觉,于是自己在家,也开始每天早晨4:30起床,夜里9点入睡。这种对自我生活节奏的掌控,让她得以对抗疫情带来的焦虑,稳住心态。

▲

英子喜欢喝茶,常常带了茶具来塔院

这次她上山,还带了丈夫和几位朋友一起,认识了几位新朋友,约好之后一起去家里聚聚。

上山吧,换个环境,好好梳理一下自己这些年到底怎么了。

▲

聪聪与同伴们一起在湖边歇脚

▲

空下来了就备课

如今她有8个月的时间在山上,管理着每月3次、每次50人的禅修营,大到日程安排,小到提醒学员山上有野猪,以及跑去问民宿老板娘借冰激凌蛋卷皮。

▲

打羽毛球、和学员们聊天

▲

去年中秋节,聪聪和学员们在院子里做烧烤

摄影师_黄梓渊。感谢浩子、正欢提供的部分图片

====================================================================

50个亲朋好友抱团返乡:群居5年,自给自足

概率极高。

如果我也想返乡生活,第一步该怎么做?

责编:陈子文

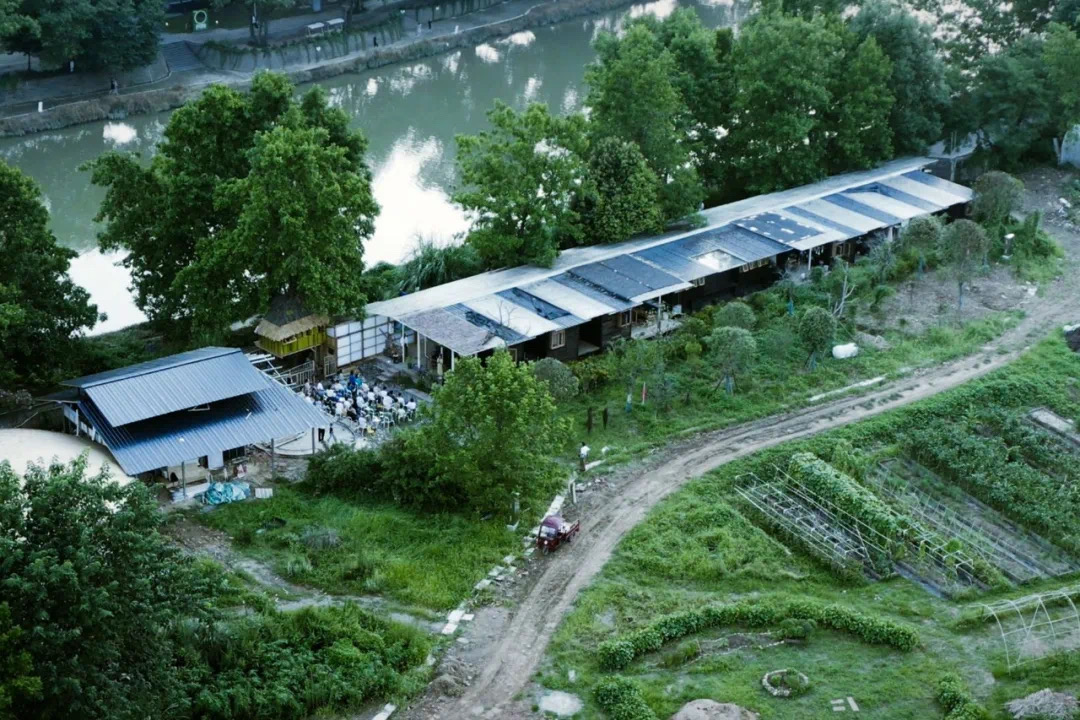

上:铁牛村俯瞰

下:新村民们在茶庐晨练

铁牛村的生活开始得很早,5:20起床,洗漱、简单的打扫后,6点刚过,年轻人们就相约进了果园,来到一处自己搭建的“茶庐”,那里视野开阔,最适合晨练和早茶。

茶庐室内外

这套快速建造的生态建筑,施国平和团队花了近3年研发,还在不断迭代,现在的是3.5版本。

▲

范范(左)和腾腾(右)准备清晨茶席

晨间锻炼带队的是范范,33岁,社区园长,曾经在香港、上海生活。

茶席

村居快5年,范范觉得自己最大的转变在于,“之前的生活,被工作和琐事挤压得空间很小,不太会照顾自己,也不在意生活中温情、柔软的东西。但现在,去河边散步,插野花,感觉自己真的在生活。”

田野里俯瞰

田野小屋及细节

这片田野小屋,是新村民自己动手制作的2022最新版本。

田野里建造过程

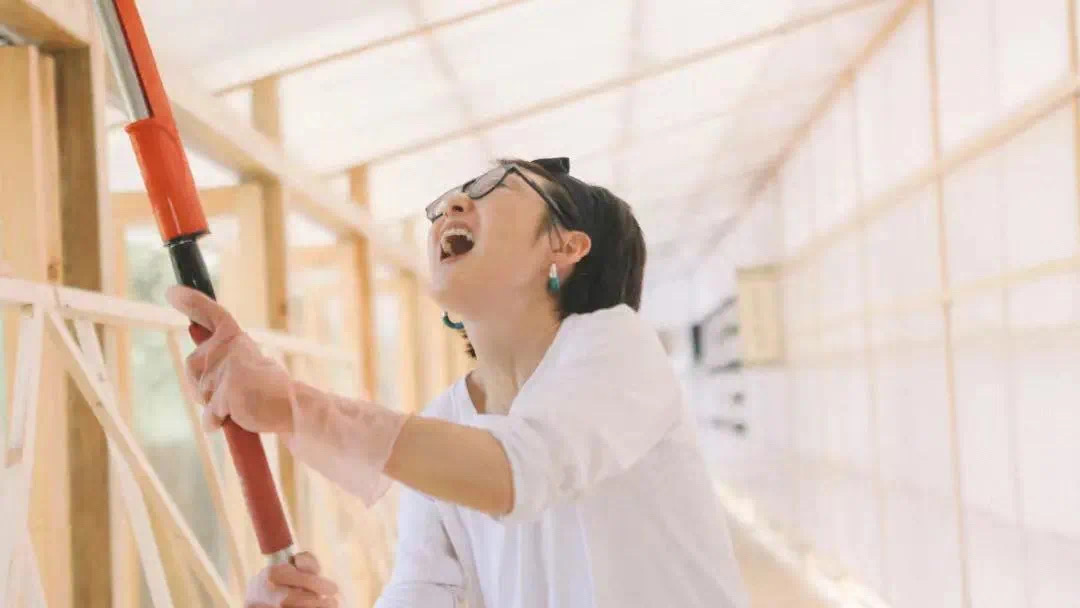

▲

方文在木屋外的连廊清扫

5年前,施国平的好友方文,第一次住进初代版的集装箱,“那时只有不到6平米,还没有通水电,只有一盏节能的太阳能灯……但竟然在田野里意外地睡了个好觉。”

现在,方文和社区的10来位伙伴,都把日用家当搬进了田野里的小木屋,田野办公之余,一起洗厕所,搭瓜棚,轮流摘菜做饭,每天在田野上起居劳作。

▲

在这片田野上,探索如何建造一座“零碳社区”,是方文和伙伴们的下一个目标。

▲

施国平接受一条采访

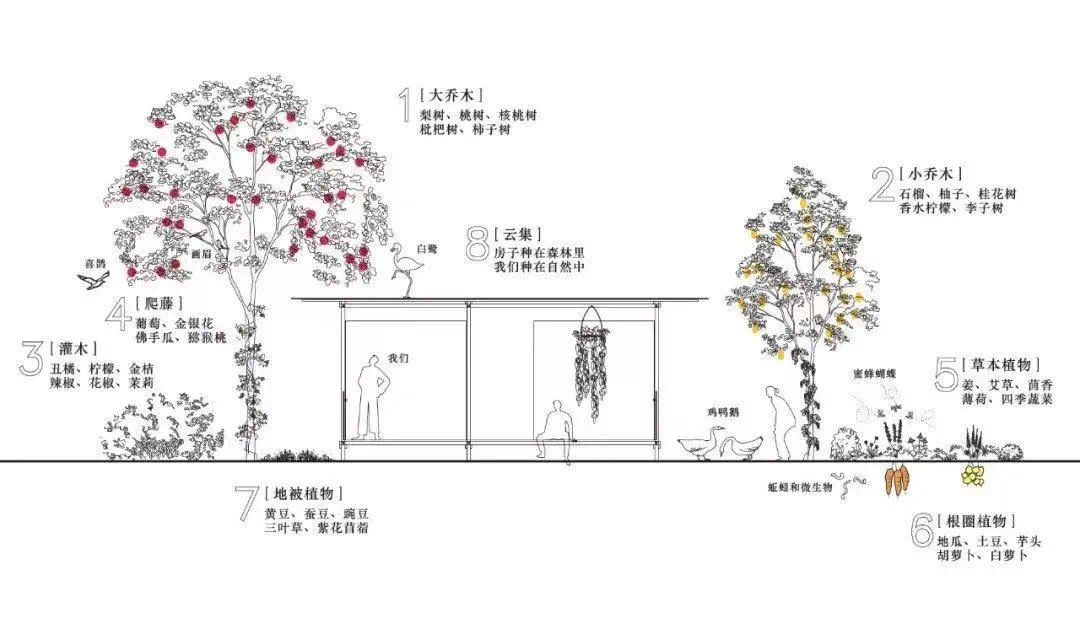

因为多年来单一物种种植,土壤越来越贫瘠,生物链破坏,村民需要持续地打药施化肥,才能保持柑橘的产量,水塘也因为大量养殖被污染了。

施国平今年50岁,清瘦,穿着朴素,回答每个问题前,习惯留足思索的时间。当他出现在村头村尾,无论新老村民,都会迎上来与他攀谈几句。“橘树底下,多了好些杂草?“我们包了新的荷叶茶,要不要尝尝?”……

10年前,施国平开始接触乡村。他的老家在湖南平江的一个小县城,一路考取到省城,到了深圳,在美国加州大学洛杉矶分校攻读建筑学硕士,回上海创业,每隔10年,都换一座城市生活。

直到2013年,轰轰烈烈的乡村民宿文旅热潮中,他在上海的事务所,承接了蒲江县明月村游客接待中心的设计任务,他进了村。

第一步,修复生态环境。2021年起,新村民租下了9亩柑橘园,挑战不打化学农药,不施化学肥料的生态种植。

实验的第一年就赶上柑橘的“大年”,今年2月,满满600多棵橘子树丰收。

▲

橘林下的白鹅

生态多样性计划

“希望慢慢地通过修复,乡村能回到40年前那种生态环境。”

在铁牛村里转悠的几天,我们找不到一栋标志性的“网红房子”,向施国平打听,他感叹一声,“乡村真的不需要再大拆大建了”。

村民融合中心室内

落在村里黄金地段的,原本是村民活动中心,一栋2层楼的毛坯房子,空置许久。3位90后年轻建筑师,担纲了建筑改造的任务,最小的是1998年的李许。

新老村民共同建造

让当地村民加入进来,用当地的手艺,当地的材料——是这场乡村建筑实验,最重要的部分,因为它“凝聚人心”。

▲

乡村研究院大楼室内

社区里有个共识,乡村没有一件东西是废的。“这是真正的生态建筑的实验。”

施国平与年轻建筑师在现场

其中一个年轻人私下告诉他,在这里,从画图创意到最后实施,都是自己带着工人完成,第一次独当一面,快速成长了。一想到回城市工作,更像是“螺丝钉”,就果断选择留下了,还想亲手盖更多房子。

铁牛妈妈的餐厅

果园里原本就有90年代末开起来的第一间农家乐“铁牛寨”,但随着乡村文旅升级,渐渐无法吸引游客,落寞已久,大家就在这个基础上,做了简单的建筑改造。

厨房与菜品

因为现在的生活简单纯粹,即使身为吃货,他已经瘦了20多斤,更加健康强壮了。

“能够联系当地新老村民的关系,非常难,但也是最重要的一件事。”

田野里的树屋最近刚刚落成,大家就即兴地发起了一场田野音乐会。

▲

田野餐桌分享

▲

田野婚礼

还有田野餐桌,田野婚礼,社区有好几对伙伴,都是来这里参加婚礼,然后留下来的。

▲

▲

社区里还有一首《狗尾巴草之歌》,是大家在田野里面看着狗尾巴草生长的时候,小伙伴们共同创作的。

▲

学习用柴火灶烧饭

▲

在田野里,也要精致摆盘

村里生活的开销也不大,包吃包住:大家动手改造成了青年公寓,每天吃自己种的菜、社区小伙伴轮值做饭。

33岁的宁宁,曾在杭州阿里巴巴工作了5年,后来去上海创业5年,做了一个环保时尚品牌,但总觉得城市里的环保事业不够彻底。那时,她就常常下乡拜访村子里的好友范范。

2020年疫情开始的同期,或许是因为长期过度加班、晚睡晚起,她经历了一场免疫系统疾病,这成了“最后一棵稻草”,于是她决定搬去铁牛村定居,“把自己种到乡村的土壤里,重新生长”。

现在,身体早已恢复,我们在村子里见到她的时候,她就蹲在院子里手绘展板。酷暑当头,院子里不开空调,大家都只专注在手上的活儿。

她说:“原来很多时候的情绪问题,都是被身体和精力拖累了,做好最简单的每天好好生活,就已经能带给我巨大的转变。”

乡村生活,也有不方便之处。

比如乡村只有卫生院,医疗条件一般,如果身体小恙,还是需要开车半小时去县里,大一点的健康检查,则要开车去成都。

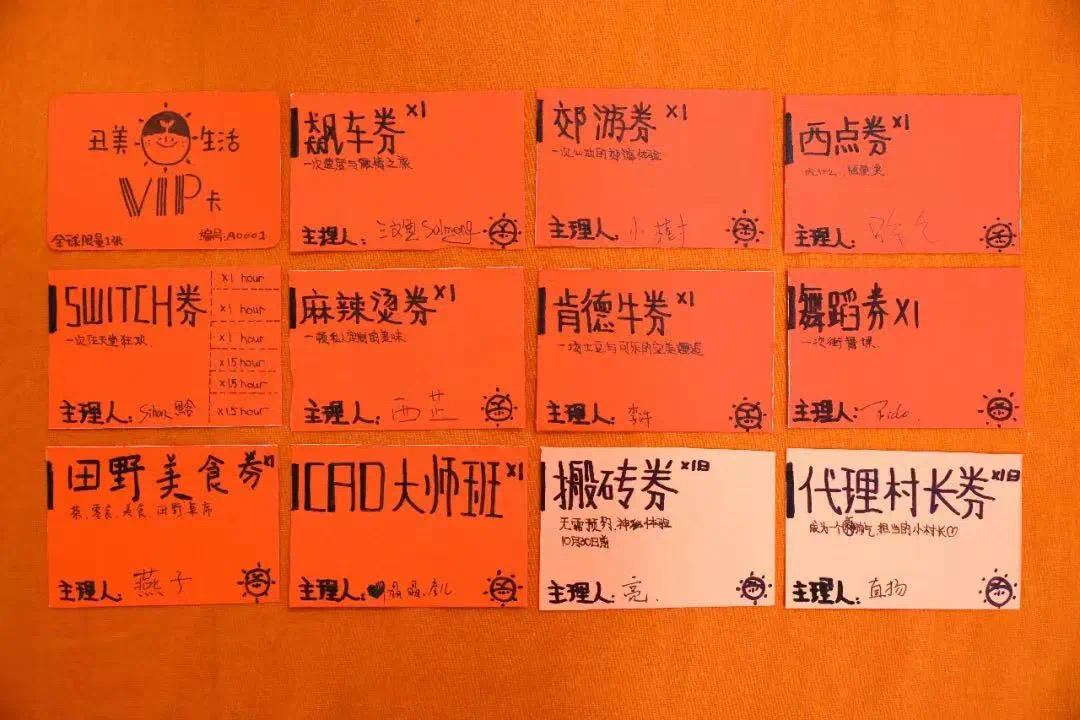

社区的伙伴给施国平儿子准备的生日礼物:各项技能体验券,包括当一天代理村长

被质疑最多的,还有教育。

施国平说自己“花了7年半,才最终决定把孩子接到村里,这个决定很难”。

刚转学到镇上,今年13岁的老大除了英语,几乎门门功课倒数。“但是两学期不到,不仅学业赶上去了,生活变得更能自理,还成为了我们社区乐队的成员。”

最近有一句话流行的话,“在大的时代奔腾里,小地方给我们安慰。”也有人预言,中国未来10年的发展,就在乡村。

我们问这群新乡村青年,如果也有同龄人想迈出去乡村生活的第一步,有什么建议?

总结下来有这样几条:

一,找到有相同价值观与理想的同行者,是非常重要的;

二,要提醒自己,乡村不是逃离城市的理由,是否做好了勤劳、节俭的准备?能否不躺平?