「北洋夜行记」是魔宙的半虚构故事栏目

由老金和助手讲述民国夜行者的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

不知道大家还记不记得,咱之前说过,金木在接到大哥的一封家书后,启程去了东北。

那时候去东北的路不像现在这么方便,1933年的时候,中国和日本之间的战争已经爆发,两国军队在长城沿线激战。

长城会战

想要到东北,就要穿过战区和日本人设立的所谓的“满洲国国境线”。

今天要讲的故事,就是金木在去东北路上遇到的事,他从北平启程,前往长城附近的遵化县。

他在笔记中写道,京奉铁路被阻断,只得想别的办法过长城去东北,他第一个想要去的地方就是战场,从混乱的战场上穿越“国境线”。

长城会战

想要到东北,就要穿过战区和日本人设立的所谓的“满洲国国境线”。

今天要讲的故事,就是金木在去东北路上遇到的事,他从北平启程,前往长城附近的遵化县。

他在笔记中写道,京奉铁路被阻断,只得想别的办法过长城去东北,他第一个想要去的地方就是战场,从混乱的战场上穿越“国境线”。

《北洋夜行记》是金木留下的笔记,记录了 1911年到 1937年期间他做夜行者时调查的故事。我们将这些故事整理成白话,讲给大家听。

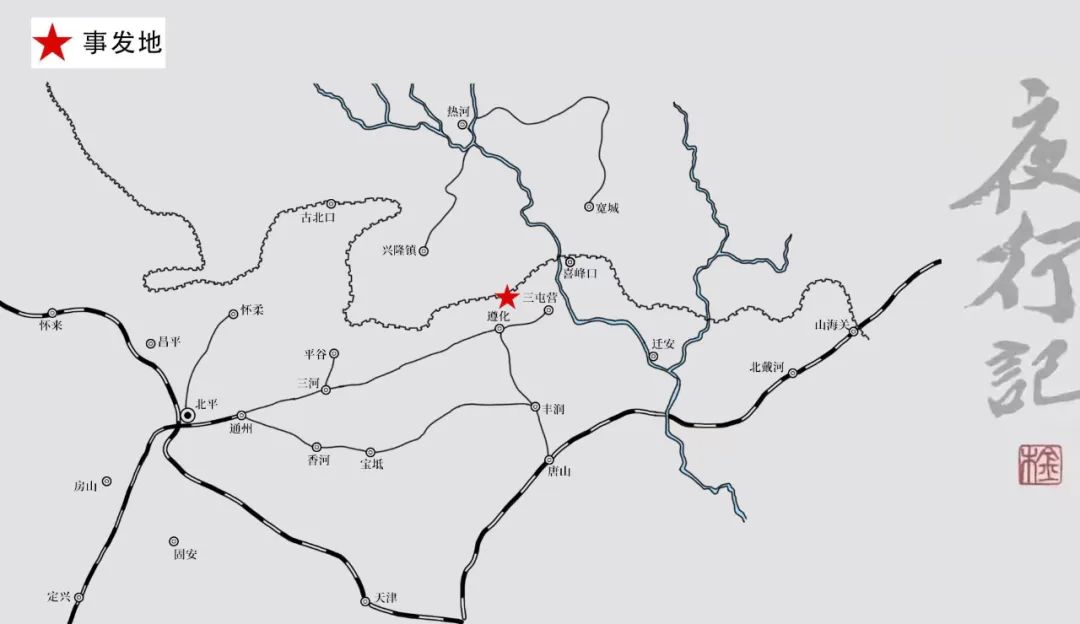

地图原图出自1932年南满洲铁道株式会社出版之《满蒙朝鲜最新明细大地图》,图中红五星标注为案发地。

我站在山坡上,地像是被犁过的一样。

附近的老乡说,炮弹下来可厉害了,比老牛犁地厉害多了。

大块烧焦的土地,被炮弹炸得焦黑,让血浸得猩红,黑里透着红,红里泛着黑。

空气里有股说不上的味道,腥气,土腥味加上血腥味,还有些臭味,从地缝里冒出来。

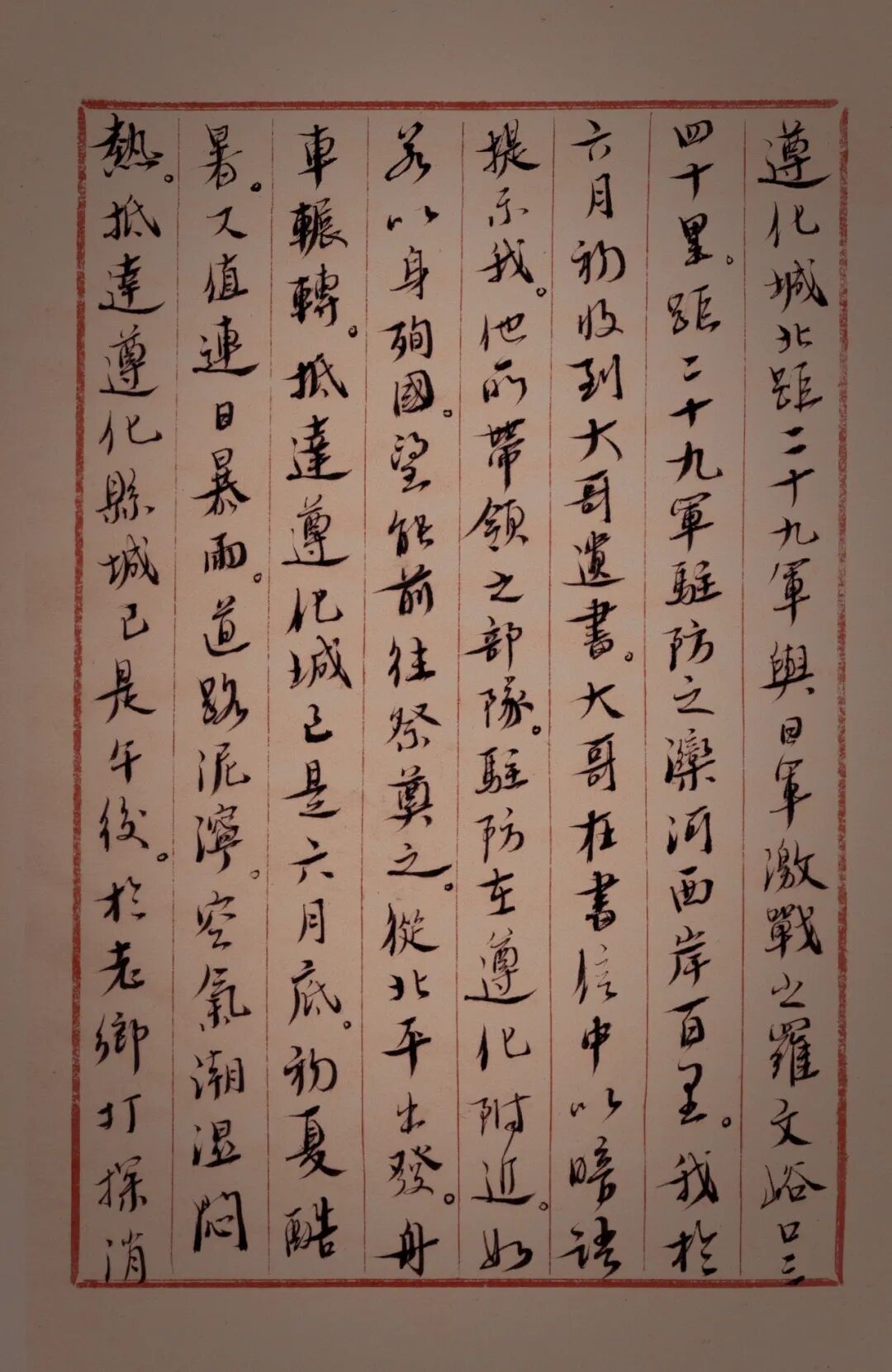

听说29军的一支部队在罗文峪口打过仗,大哥金肃在信中写了他们驻防的地方离遵化不远,应该就是这附近。

1933年3到5月,二十九军在长城多地浴血奋战。在喜峰口战役中,二十九军士兵以大刀和手榴弹对抗日军的先进武器,歼敌五千。日本《朝日新闻》评论道:"明治大帝造兵以来,日军名誉尽丧于喜峰口外,而遭受六十年来未有之侮辱。”

我从遵化城出来,雇了辆毛驴车。到这片山坡的时候,太阳已经西下,露着半张脸,天空猩红。

惊蛰之后,连下了好几场雨,已经过去了三四个月,这里还是没变回人间该有的样子。

天渐渐暗了下来,不知道从什么地方,窜出好多萤火虫,一闪一闪的。

伴随着地上蓝幽幽的鬼火,不知道为啥,让我想起了在六国饭店参加的孤步舞会。

突然前方的一簇鬼火熄灭了,土地塌了下去,一个脑袋从地里钻了出来。

我不知道这是个什么,下意识蹲下了身子,想找个地方藏起来,瞅了一眼四周,一棵树都没有。

这个脑袋旁边又钻出一只手,这只手吃力地攥着土地,慢慢地撑起了胳膊。

这个东西吃力地站起来,又跌倒,又爬起来,一点点往前走。

我不怎么相信鬼魂这种玩意儿,但看到这个从土里钻出来的东西,还是吓了一跳。

我慢慢跟上去,想看看到底是什么,如果是人,会不会是国军战士,会不会知道大哥金肃最后的消息。

这个人突然从地里捞出一把枪,朝着我的方向就开了一枪。

我不敢再动,也不敢发出声音,就那么趴在腥臭的土地上。

那人又站了起来,朝着前面走过去,时不时回过头,开一枪。

我趴在地上,看着这个人慢慢走远,朝着半山腰,一个闪着光的破房子走去。

1933年的春天对于生活在北平城里的人来说,有些煎熬。

年初的时候,报纸上就有报道,说日本人在长城一带展开各种军事活动。

1933年1月13日《北平晚报》上关于日军的报道

我哥金肃,他就在那儿,那时候前线发生了什么,北平城里人都不知道。

听说孙殿英在赤峰与日军激战七天,这应该是他这几年干的唯一一件人事儿了。

3月中,传来报道,热河省长汤玉麟放弃省会承德,国军全面退守长城以南。

29军虽然在喜峰口用大刀砍赢了日本人,但还是放弃了喜峰口阵地,退到滦河以西进行防御。

1933年5月31日,中日签订《塘沽协定》,中国军队撤出长城沿线,撤退到北平附近的延庆、昌平、顺义、通州一带,中间这片地方划作非武装区。

1933年1月13日《北平晚报》上关于日军的报道

我哥金肃,他就在那儿,那时候前线发生了什么,北平城里人都不知道。

听说孙殿英在赤峰与日军激战七天,这应该是他这几年干的唯一一件人事儿了。

3月中,传来报道,热河省长汤玉麟放弃省会承德,国军全面退守长城以南。

29军虽然在喜峰口用大刀砍赢了日本人,但还是放弃了喜峰口阵地,退到滦河以西进行防御。

1933年5月31日,中日签订《塘沽协定》,中国军队撤出长城沿线,撤退到北平附近的延庆、昌平、顺义、通州一带,中间这片地方划作非武装区。

图中阴影部分为塘沽协定后,划定的的长城沿线非军事区

说是非武装区,实际上只禁止中国军队进入,日本人在密云一带驻军,监视中国军队的动向。

他在2月部队开拔到遵化驻地就写下了这封信,直到他殉国后,我才收到这封信。

金瑜在燕京大学当助教,1928年离开北京,去了东北。

她去东北是为了挣钱,当时北洋政府没钱了,发不出工资,好多教职工上街讨薪,也没结果。

正赶上当时东北大学招工,待遇又好,好多老师都跑到东北大学去工作了。

图中阴影部分为塘沽协定后,划定的的长城沿线非军事区

说是非武装区,实际上只禁止中国军队进入,日本人在密云一带驻军,监视中国军队的动向。

他在2月部队开拔到遵化驻地就写下了这封信,直到他殉国后,我才收到这封信。

金瑜在燕京大学当助教,1928年离开北京,去了东北。

她去东北是为了挣钱,当时北洋政府没钱了,发不出工资,好多教职工上街讨薪,也没结果。

正赶上当时东北大学招工,待遇又好,好多老师都跑到东北大学去工作了。

30年代的东北大学,有6个学院24个系8个专修科,在校学生3000人,学校设备先进,经费充裕,师资力量雄厚。1931年“九一八”事变爆发,东北大学成为日本帝国主义侵华破坏的第一所大学,学校一夜之间变成流亡大学。

30年代的东北大学,有6个学院24个系8个专修科,在校学生3000人,学校设备先进,经费充裕,师资力量雄厚。1931年“九一八”事变爆发,东北大学成为日本帝国主义侵华破坏的第一所大学,学校一夜之间变成流亡大学。

那时候大家也都知道东北有日本人,但又觉得东北有老张家那爷俩,还有几十万东北军,日本人不能把东北怎么地。

然后日本人炸死了张作霖,再然后31年“九一八”,最后东北就改叫了“满洲国”。

直到今年年初,日本人也不愿意装了,吞了热河省,眼瞅着要入关。

热河省,省会承德市,是中华民国的省份之一。1914年1月,设热河特别区。1928年9月,改制为省。中华人民共和国成立后,于1955年7月30日废省。位于目前河北省、辽宁省和内蒙古自治区交界地带。

大哥在信里写道,妹妹一直跟他有联系,一直到32年夏天。

那时候正赶上日本人对东北教师队伍进行“整顿”,从大学到小学,几乎所有老师都受到不同程度的迫害。

以前我总是把大哥的话当耳边风,但这个事儿,我得做,这是我亲妹。

他还在信里跟我说,他手下有个叫沈沪安的军官,原是东北军的,如果能找到沈沪安,他能帮我在东北找到金瑜。

我曾在29军回防北平后,到过大哥的部队,寻找沈沪安,战友说他在战场上失踪了。

我这次来遵化,就是看能不能找到他说的这个姓沈的军官。

所以看到那个从土里蹦出来的人,我激动了半天,觉得他应该就是。

趴在土地上那会儿,我冷静了一下,觉得不对,从三月份的战斗到现在已经仨月过去了,沈沪安要一直在土里埋着,早该死了。

那个从土里钻出来的人不再回头开枪,离我越来越远,我这才站起来,往他跑的那个方向追过去。

上山的路是真难走,深一脚浅一脚,等走到离房子百八十米的时候,房子不闪了。

我有点发怵,这趟往东北走,怕惹上麻烦,我啥防身的家伙都没带。

离屋子近了,我才发现,屋里有亮,很微弱,最多是根蜡烛。

这房子是个破庙,正房里供着个神像,神像下面半靠着一个人,手里攥着一把没了弹匣的马牌撸子。

马牌撸子。大刀队除配备大刀和手榴弹之外,马牌撸子以其杀伤力大、指向性好、近战能力强等优势,秒杀日军装备的南部十四式手枪,成为大刀队的制式装备。

马牌撸子。大刀队除配备大刀和手榴弹之外,马牌撸子以其杀伤力大、指向性好、近战能力强等优势,秒杀日军装备的南部十四式手枪,成为大刀队的制式装备。

这是个男的,身上全是土,左脸被打肿了一圈,眼眶肿得拳头大。

右胳膊袖子已经让血浸透了,有人给他用绷带简单包扎了一下,绷带上也全是血。

他应该就是刚才从土里爬出来的那位,我摸了摸鼻息,还有气儿。

我把他手里的枪拿过来,又在屋里找了找,没找到弹匣,也没找到任何人的踪迹。

枪里只剩一颗子弹,我握着枪,另一只手里反握着摘了帽的钢笔,靠在他对面的墙角里,等着天亮,等着等着,睡着了。

挨到了天亮,我把这哥们儿背下了山,拦了一辆驴车,送回了遵化县城。

30年代的遵化

县城诊所的医生说这哥们儿伤不重,但是胳膊上的枪伤打到了骨头,可能要截肢。

我在诊所附近的小铺里吃了一屉烧麦,这是我从昨天下午到遵化县城吃的第一顿饭。

北方的烧麦

等到下午,诊所里的那哥们终于醒过来了,我才知道他叫李铁山,是遵化县缉私队的一名队员。

他开始对我还挺警惕,听护士说是我救了他,又得知我是从北平来的记者后,才不那么戒备。

他说最近,附近村子里来了一个老道,专从乡亲们手里收硝土。

他说缉私队每月的工作任务就是去村民那儿收缴私盐,这段日子收不上来,他们一打听,说是村民把做私盐的硝土全给了老道。

北方的烧麦

等到下午,诊所里的那哥们终于醒过来了,我才知道他叫李铁山,是遵化县缉私队的一名队员。

他开始对我还挺警惕,听护士说是我救了他,又得知我是从北平来的记者后,才不那么戒备。

他说最近,附近村子里来了一个老道,专从乡亲们手里收硝土。

他说缉私队每月的工作任务就是去村民那儿收缴私盐,这段日子收不上来,他们一打听,说是村民把做私盐的硝土全给了老道。

20世纪30年代,农村破产加剧,河北盐税盐价大幅提高,产制硝土盐在河北是广大贫苦农民的谋生手段。

“他们说老道有种办法,能让粗盐变细盐,不过我听说,老道从这帮村民手里收硝土,是要炼丹。”

然后李铁山他们不知道从哪儿得到消息,说老道会在遵化东北鸡鸣村附近的山里收货,他们打算去会会老道,运气好的话能把老道缉拿归案。

然后这七八个人的缉私队在一夜之间被灭掉了,只剩李铁山一个。

李铁山说这事儿不简单,据说这个老道真会法术,之前有一队日本兵进山巡逻,一个小队几十号人,只逃回来俩,有一个还疯了。

“那个没疯的小鬼子说,他们在林子里先是转了向,所有的指北针都失灵了,然后接着天就红了,林子里的树叶也红了,血红血红的,大夏天的嗖嗖刮冷风,这帮小鬼子就跟着了魔似的,手里拿的枪不听自己使唤,往自己人身上打,就剩几个没打死的,还让不知道从哪儿冲出来的一头山羊,又顶死好几个,最后只剩下俩跑回来。”

李铁山说,老道的坐骑就是一头黑山羊,这队日本兵肯定是闯进了老道布的阵。

李铁山在病床上呼哧带喘地说完这个故事,护士进来换药的时候,一个劲儿劝他休息。

等护士走了,李铁山托付我,到县城东边有块空地找一个演戏的,姓杨,跟他说来诊所找他。

“好找,他是个南方人,刚来这儿不长时间,你听说话就能听出来。”

离开诊所,我往县城东面溜达,路边的人越来越多,过了县公署,离前面空地不远,里三层外三层围了好几圈人。

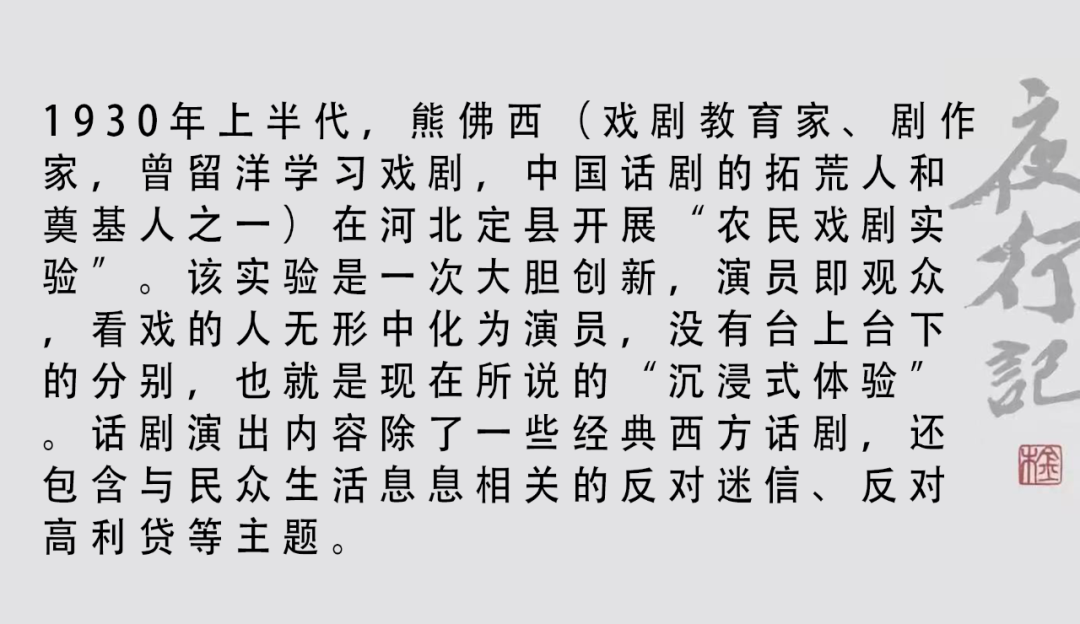

我挤进去看,这是一个当地戏剧团在演农民戏剧,这戏跟别的戏不一样,演员观众搅在一起,不仔细看还真分不清谁是谁。

20世纪30年代,农村破产加剧,河北盐税盐价大幅提高,产制硝土盐在河北是广大贫苦农民的谋生手段。

“他们说老道有种办法,能让粗盐变细盐,不过我听说,老道从这帮村民手里收硝土,是要炼丹。”

然后李铁山他们不知道从哪儿得到消息,说老道会在遵化东北鸡鸣村附近的山里收货,他们打算去会会老道,运气好的话能把老道缉拿归案。

然后这七八个人的缉私队在一夜之间被灭掉了,只剩李铁山一个。

李铁山说这事儿不简单,据说这个老道真会法术,之前有一队日本兵进山巡逻,一个小队几十号人,只逃回来俩,有一个还疯了。

“那个没疯的小鬼子说,他们在林子里先是转了向,所有的指北针都失灵了,然后接着天就红了,林子里的树叶也红了,血红血红的,大夏天的嗖嗖刮冷风,这帮小鬼子就跟着了魔似的,手里拿的枪不听自己使唤,往自己人身上打,就剩几个没打死的,还让不知道从哪儿冲出来的一头山羊,又顶死好几个,最后只剩下俩跑回来。”

李铁山说,老道的坐骑就是一头黑山羊,这队日本兵肯定是闯进了老道布的阵。

李铁山在病床上呼哧带喘地说完这个故事,护士进来换药的时候,一个劲儿劝他休息。

等护士走了,李铁山托付我,到县城东边有块空地找一个演戏的,姓杨,跟他说来诊所找他。

“好找,他是个南方人,刚来这儿不长时间,你听说话就能听出来。”

离开诊所,我往县城东面溜达,路边的人越来越多,过了县公署,离前面空地不远,里三层外三层围了好几圈人。

我挤进去看,这是一个当地戏剧团在演农民戏剧,这戏跟别的戏不一样,演员观众搅在一起,不仔细看还真分不清谁是谁。

我问身边的老乡,哪位演员姓杨,老乡指了指那个演老道的,“听他说话那个调儿奏不是我们这儿的,一听奏是打南方来的。”

老乡说,反迷信,最近听说四里八乡来了个老道,可神了,能把老百姓做的粗盐加工成细盐,这样老百姓能把盐卖个好价钱。

具体老道是咋做到的,没人知道,因为根本没人见过他,人们只是通过老道的一个徒弟跟老道联系。

就因为这,老百姓提炼好的硝土基本上都被老道收购了。

“这个老道根本不像他们演的那样,他们演的像个骗子,人老道给你的可是白晶晶的盐粒子。”

戏演到尾声,一个乡绅模样的人站出来,呼吁老百姓,不要听信什么和尚老道的谣言,不要相信各种迷信的说法等等。

老乡告诉我,这是奎爷,附近有名的乡绅,这一代的私盐基本上都是他在收。

乡绅还没喊完话,那个演老道的人,像是断了线的皮影人,一下子瘫倒在地上。

开始人们以为还是在演戏,直到那个演狐狸精的女人想要扶起老道,才发觉演老道的演员已经断了气。

演老道的演员姓杨,家住在鸡鸣村,也是老道的传说流传最多的村子。

我来到鸡鸣村,想用以前查案子的方法去调查老杨的死,但在这样一个环境里,人们对死亡已经见怪不怪了。

我去了老杨在村东头住的院子,还跟村民们打听老杨的事儿。

村里人对老杨不熟,只记得他应该是最先告诉村民把熬好的硝土交给老道的人。

一说起老道,几个大爷打开了话匣子,显然那个能帮他们致富的老道,比一个外地来的、演戏的更能引起老乡们的兴趣。

人们都说老道就住这附近,为了找到他,各路人马都来过这个村子。

有的是想找他做私盐生意,有的听说了他会法术,想找他炼丹。

还有像日本人这样的,找他的目的很单纯,就想弄死他。

弄死的原因也简单,就像李铁山说的,他一个人可以干掉一个队的日本兵。

在村民眼里,老道并不像他们说得那么邪乎,像个妖道似的。

有的老乡说,他见过老道,像画上的吕洞宾,“他不骑驴,他骑只羊,可大个的黑山羊,老道不吓人,那只羊可吓人了。”

旁边一大爷插话,说得好像你见过似的,你不也是听邻村王老二说的吗。

这位急了,我就是见过,那回他们送盐土,我在林子里捡柴火的时候看见了。

从遵化城郊的乡野眺望长城

李铁山和老杨都带着我往老道那儿领,我就纳闷了,这老道到底何许人也。

从遵化城郊的乡野眺望长城

李铁山和老杨都带着我往老道那儿领,我就纳闷了,这老道到底何许人也。

那支上了膛的手枪我一直放在包袱里,虽然只有一颗子弹,但关键时候也能管用。

村民们死活不告诉我,他们怎么把熬好的硝土交给老道,我只知道有村民在后山林子里见过他。

我管老乡买了几件厚实衣服,窝在后山那片林子里,等老道。

我离开村子时,看到一大帮人呜呜嚷嚷进了村,领头的就是那个县城喊话的乡绅。

村子里顿时跟炸了营一样,我没顾他们,独自往林子里钻。

我在林子里一直待到太阳落山,看见有几个山民,挑着扁担,慢悠悠地走进林子。

这帮人看着就不像是普通村民,腰里都鼓鼓囊囊的,挑着的扁担老从肩上往下出溜。

这几个人转身藏在了林子里,回头的时候,我看到了乡绅的脸。

天渐渐黑下来,一直黑到伸手不见五指,林子里渐渐活络了起来,各种小动物的声音此起彼伏。

忽然,声音消失了,从林子外飘过来一个光点,像只萤火虫,忽明忽暗,忽上忽下。

煤油灯是电灯普及之前的主要照明工具,以煤油作为燃料。近代的煤油灯于1853年由波兰发明家伊格纳齐·武卡谢维奇发明。现今通常用于登山、露营等户外活动。

煤油灯是电灯普及之前的主要照明工具,以煤油作为燃料。近代的煤油灯于1853年由波兰发明家伊格纳齐·武卡谢维奇发明。现今通常用于登山、露营等户外活动。

一个年轻人,慢慢悠悠地走到歪脖树底下,挨个看了看筐里的硝土。

然后他又抬头朝我的方向看了看,又朝着那伙人藏着的方向看了看。

就好像他能看到我们一样,他又看了看我这边,好像在跟我打招呼,让我别动。

林间忽然飞起了好多萤火虫,这些萤火虫先是停在叶子上,草上,然后奔着装硝土的筐和奎爷那帮人藏着的树丛去了。

我躲在一棵树后面,看着不知道从什么地方飞出来的炸药,落在奎爷藏身的地方。

接着是几声枪响,然后树林安静了,什么声音都没了,小动物也不叫唤了。

煤油灯再次亮了起来,我这才看清,灯里亮着的不是火焰,而是一只萤火虫。

一道更强的光照了过来,我一回头,一个留着山羊胡的老道举着火把,站在我身后。

老道穿着已经洗的发灰的蓝色道袍,腿上系着脏了的白色绑腿,头上扎着一字巾。

老道个子不高,比我矮了两头,胡子发白,脸上皱纹不浅,看样子年岁不小了。

一字巾又名太极巾,一字巾位于额头处有木扣或玉扣,两端各缀一片帽正,两片帽正相叠扣在一起,就能戴在头上。

老道嘴角一咧,嘿嘿一乐,用一口浓重的东北话说,听他们扯淡。

黑山羊一蹦一跳地跑了过去,他俩站一块,我乐了,爷俩造型都一样,留着一嘴山羊胡。

我们仨人,加上一只羊,在点点萤火虫光的林子里,哈哈咩咩地乐着,也不知道为啥,就是想乐。

奎爷是地方一霸,属于墙头草顺风倒。

国军来到遵化城备战,他负责从老百姓手里抢粮食充军,眼瞅着国军撤了,日本人得了势,就去抱日本人的大腿,抢老百姓的盐土,帮日本人抓反抗者。

李铁山、老杨、黑山羊老道,都是反抗者,奎爷要除掉他们,给日本人递投名状。

这一次算是把奎爷弄死了,但这些反抗者还有更大的事儿要做。

他和老道住在山上那座破庙里,我问为啥我第一次追李铁山的时候没见到你们。

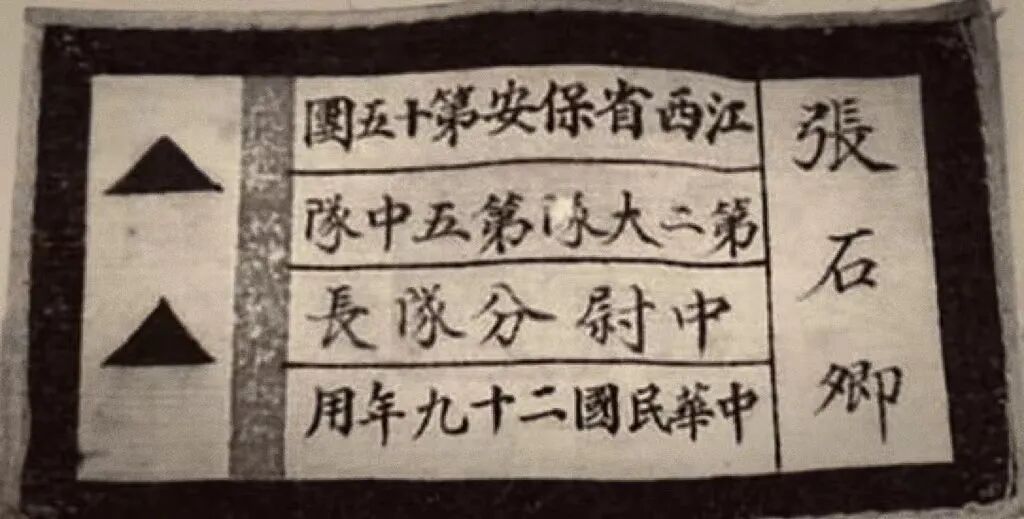

他起身去加水的时候,我瞥见了缝在他道袍内里的国民革命军胸章。

在《国民革命军陆军服制条例》中,规定了陆军军官及士兵需在左胸上衣口袋之上缀衔名符号。胸章规格为长9cm,宽5cm,上面写明了隶属、阶级、姓名、职务等信息。

我轻轻舒了口气,我终于知道,为什么这几天我就是在找各种理由,赖在遵化不想走。我不信鬼神,但这次我觉得好像冥冥之中似有定数。

老道捋着他那撇山羊胡子说,“各人有各人要做的事儿,既然他来了,就说明你在这儿要做的事情已经做完了,就该上路了,不能逆天命而为,要顺其自然。”

我摇摇头,我没料到的一点是,日本人已然把长城当作了“国境线”,在各个关隘要道设卡盘查。

“那行吧,你跟着我,明天就走,往东走,滦河边有个叫洒河桥的镇子,咱到那儿找船过长城。”

走那天,我们起得很早,山上雾气还没散,老道早就起来,给我们做了些热粥。

临别的时候,他从腰间别着的日本钢盔里,取出一个手枪弹匣,交给我,“不到万不得已,别亮家伙。”

沈沪安在路边揪下几片榆树叶喂黑山羊,嘴里还念叨着什么,黑山羊好像知道他要走,不愿吃树叶,一个劲儿地咩叫,还用头蹭他的大腿。

说完,扛着比他还高的三八大盖,大步流星地走回了山雾中。

黑山羊跑回老道身边,路过我的时候,还用头轻轻顶了我一下。

我拽了拽他的犄角,他叫了一声,奔着老道离去的方向,一蹦一跳地跑过去了。

金木在记录这个事件的笔记中,夹了一张纸条,上面记录了一个事儿:

6月19日,遵化、丰润附近群众千余人,在民团领导者刘品带领下,截击日军由喜峰口开往唐山的157辆给养车,毙日军10余人,缴获物资众多,民众死50余人,伤数人。

沈沪安对金木说的,要办个事,大概就是去劫日本人的补给。

在这个事件里,金木并没有记录李铁山和他的缉私队同事们因何被陷害,老杨又是怎么死的,也许他根本没办法展开调查,在那样一个兵荒马乱的年代,人们更在乎怎么活着。

这一度让金木感到沮丧,但在这件事的最后,他在笔记里写了这么一段话:

就是那天晚上,我、沈沪安还有老道,站在萤火虫照亮的树林里大笑的那个晚上,我突然觉得我大哥死得值了。

原来我总以为这片土地上的人只知道麻木而顺从地接受生活带给他们的苦难。

现在我知道不是这样,这片土地上的人一直在抗争,他们一直在用自己的方式反抗,反抗着给他们的生活带来苦难的人,我觉得这让我感到了前所未有的希望。

世界从未如此神秘

30年代的东北大学,有6个学院24个系8个专修科,在校学生3000人,学校设备先进,经费充裕,师资力量雄厚。1931年“九一八”事变爆发,东北大学成为日本帝国主义侵华破坏的第一所大学,学校一夜之间变成流亡大学。

马牌撸子。大刀队除配备大刀和手榴弹之外,马牌撸子以其杀伤力大、指向性好、近战能力强等优势,秒杀日军装备的南部十四式手枪,成为大刀队的制式装备。

煤油灯是电灯普及之前的主要照明工具,以煤油作为燃料。近代的煤油灯于1853年由波兰发明家伊格纳齐·武卡谢维奇发明。现今通常用于登山、露营等户外活动。