凡人往事(473)

我,东北农民,90年代进城发家,卖10套房送娃留学,和老婆打工陪读

这是《自拍》第306个真实口述故事

我叫侯玉亭,今年55岁,土生土长的东北人。因为姓侯,属相也是猴,走到哪里大家都习惯叫我一声“猴哥”。九十年代初,我跟猴嫂从农村跑到城里,靠摆摊做小买卖站稳脚跟,攒下过10套房产。为了让孩子们有个好前程,2009年我们又把房全卖了,送俩孩子出国读书。

我自己没啥文化,总觉得把下一代教育好比啥都强。孩子出国两年后,我们夫妻俩放下国内的生意,一起去了加拿大陪读。

到了国外,我们不敢坐吃山空,就又开始打工。刷盘子、当流水线工、砍树伐木,什么活儿都干。一晃十多年过去,儿女们都已毕业成家,有了各自的工作,可我还是感觉闲不下来。

我们一家人在多伦多的合影,后排是儿子、儿媳妇、女婿、女儿,前排是老伴和我。

我是从苦日子里走出来的人。在我出生的六零年代,东北农村家家户户都养好几个孩子,我们家一共兄妹八个,哥四个姐四个,属我岁数最小。我爸是个从来没上过学的农民,除了名字里的“侯”字,别的字他一个都不认识,只知道面朝黄土背朝天,靠种地养活我们一家老小。

在我的记忆中,挨饿是小时候常有的事儿,好像从来就没怎么吃饱过。那个年代吃的是什么呢?煮一大锅苞米茬子,偶尔在上面放点大米。我们家孩子多,分到每个人嘴里顶多也就是两口。大人忙着干活的时候,小孩子满村疯跑,饿了就上树摘果、下河摸鱼。

我爸虽然没啥文化,但他管教极严,只要听说我们几个谁在村里跟人干架了,或是偷摘别人家瓜果什么的,问都不问就是一顿打。有次实在太饿,我跑到别人家果园摘了几个小苹果,吃完就跑开了,没留意我家狗还在园子里转悠。结果人家跟着狗找了过来,我爸立马把我摁在炕上用皮带抽,一点不带手软的。

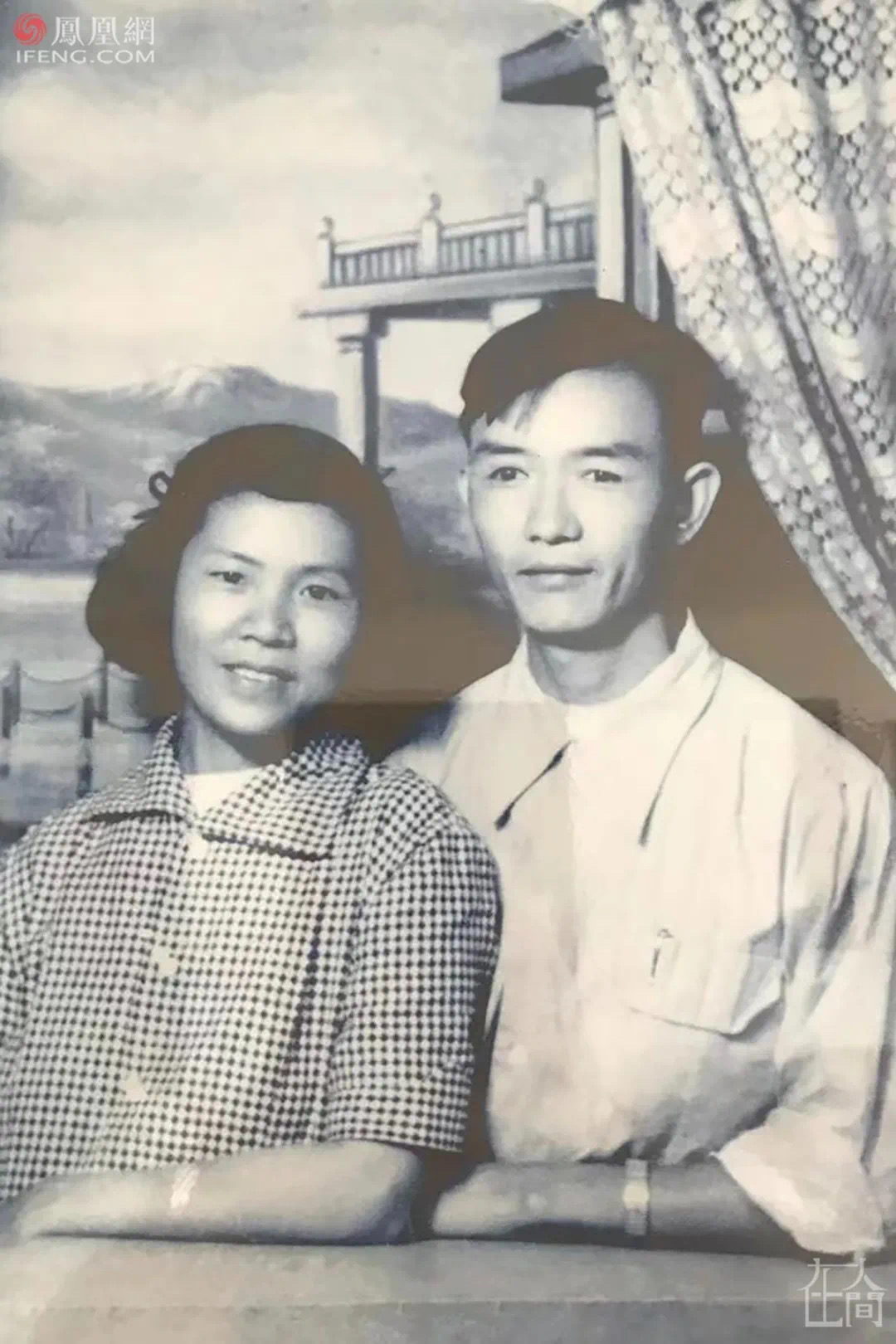

6岁的时候,我拍了人生中第一张照片。

我从小不善表达,干活行,动脑子学习啥的都不行。我8岁开始上学,留了一级又一级,小学愣是读了8年,读到学校都黄了我还没毕业。

在我16岁那年,村小合并到隔壁村学校了,我四姐正好在那当老师,每次我被叫到办公室挨批,四姐觉得丢面子,还要再接着打我一顿,气得我说啥也不去学校了。我爸抄起个木棍就要揍我,我说你打死我我也不上。他把棍子都打折了,最后也拿我没办法。

1984年,我辍学了。吃不了读书的苦,就要吃生活的苦,这一点我这辈子是深有体会。当时我的几个哥姐都走出了农门。有的招工去了矿上,有的考学去了县里当老师,只有我和三哥留在村里干活。

我俩每天跟父亲去大田里刨地,一早起床带着干粮去,天抹黑才回家。东北的天气一早一晚最冷,我们俩经常满脸落的都是白霜,每天除了吃饭干活就是睡觉。

农活儿干了差不多有两年吧,后来有个亲戚来串门,唠嗑的时候提到镇上有工地开工,需要很多砖、沙这些施工料。我三哥人机灵又能干,他把这话听到心里去了,专门跑去问了问,发现还真是这么回事。

回到家,他便跟家里商量着买辆四轮拖拉机,说要给工地送料。在城里几个哥哥姐姐的支援下,我们花一万多元买下全村第一辆四轮拖拉机。

工地每天需要一万六千块砖,四轮拖拉机一车能拉一千块,我们哥俩就来回不停地拉,每天他拉8趟,我拉8趟,两头都是自己装自己卸。有时候拉沙子,动作快点4分钟就能装满一车,算下来每人每天能挣48块钱。在1986年,能挣这么多可不得了,我俩每天又累又高兴。不到一年,就把家里的房盖成了全村最好的。

那年挣到钱了,我(右边)和三哥一起到县城照相馆合了张影。

转眼间我到了20岁,家里开始张罗给说媳妇。给我介绍的那女孩和我们是一个大队的,我家在三队红姑屯,她家在四队马大屯,我俩从小一块上学,彼此印象都还不错。而且父母两边都认识,算是知根知底,就这么定下了这门亲事。

1989年3月份,我妈给了我俩一千块钱让去县里买点结婚用品,原本我们打算偷偷去哈尔滨,后来一商量,干嘛不直接去北京呢?丈母娘听到我俩嘀咕这事,又给了300块钱,念叨着“穷家富路”。就这样,两个农村孩子带着对首都北京的向往,在村口哈同公路坐上了长途汽车。经过6个小时的颠簸,我们到达哈尔滨火车站,没打盹又坐上了开往北京的火车。

到了北京,我才知道啥叫大城市,真是像歌里唱的“外面的世界很精彩”。那天到北京已经是晚上,到处灯火通明、人来人往,一下火车我就觉得眼睛不够使,脚也不知道该往哪走。迷迷糊糊的,我俩上了一辆三轮摩的,没等反应过来,司机已经把我们拉到一个地下小旅馆,我打听了一下,说是崇文门附近一个叫“马圈门”的地方。

当时出远门需要介绍信旅馆才让住,我们出门时没敢给家里人说上北京,走之前也没开介绍信。办入住的时候,因为这个被前台盘问了半天。后来有人给出了个主意,让我们俩说是来北京旅游的,旅馆才让住下。我是第一次听说“旅游”这个词儿,还挺新鲜,也算赶了回时髦。

第一站,我们去的天安门广场。

我们在北京连吃带住玩了7天,走之前还捎带给侄儿、外甥这些小孩儿买了点礼物,把带出来的1300块钱造没了。这趟出来真是不后悔,起码人长见识了,想看的都看到了。那时候的想法是,我们这辈子可能也就来这一回这样的大城市。

回到东北结完婚以后,我和媳妇把心收了,开始安心过小老百姓的踏实日子。结婚头两年,两个孩子相继出生,姐弟俩差一岁,媳妇刚出月子就每天忙着伺候孩子,还要照顾家里的一大摊事。那时候附近已经没啥工程要用砖用沙,拖拉机没地儿使,我只能下地干活。

媳妇抱着闺女在我家院子里。

东北一埫地合15亩,我家种了三埫半地和一点水田,忙不过来的时候还得雇工人干活。干活出力的人都爱喝两口,顿顿得有酒吧。想着大家都不容易,我也不好意思对他们太抠,大家一说想吃啥喝啥,我就去村里小卖部赊账拿。等秋天卖了粮去还账,算完发现啥也没挣下。

媳妇经常跟我开玩笑说,那时候真是穷得连狗都嫌弃,这话一点不假。我家当时养了一条狗,有一阵子我俩连着好几天不炒菜,就吃个葱沾酱,狗吃不上剩饭,饿得嗷嗷叫,我嫌吵踹了它一脚,那狗从此就跑没影了。

除了粮食,家里还种了点亚麻,这是我在路边准备摔亚麻。

那几年我是什么活都干,春天种地,夏天除草施肥,秋天收庄稼。到了冬天,就开着四轮拖拉机从达连河煤矿买回一车煤,再用拉到县里卖。辛苦且不说,关键还经常遇到一些地痞赖子找事。我不服,和他们打过好几架,因为对方人多,我一个人总吃亏,每次都搞得鼻青脸肿。

从早到晚,从春到秋,我一天都不敢不劳动,好不容易稍微攒点钱吧,每年赶上几次红白喜事、老人孩子生病啥的,钱眨眼就没了。媳妇老念叨说想买台电视机,结果我年年忙忙碌碌,到年底发现还是买不起。

眼瞅着孩子赖在别人家不走,就为了多看会儿电视,我心里很不是滋味。都说再苦不能苦孩子,虽说咱是农村人,没啥文化,这道理我还是懂的,谁不想让自己孩子好呢?

1993年,全家在依兰县松花江边防洪纪念塔下合影。

后来我俩能走出农村,一直走到今天,我媳妇功不可没。1994年,她去了趟大连她姐家,回来后不停地给我说大连开发区那边的情况。她姐在镇子上卖菜,一天能挣个百八十块钱。我们呢,在村里拼死拼活一年也剩不下几个钱。

媳妇胆子大,说想去闯闯,我虽然舍不得家,但也真不想这个家再这么穷下去。北京都去过,大连有什么好怕的,不如就去闯一闯!

这次出门,我真正体会了什么叫“外面的世界很无奈”。过来容易,待下去难啊。幸好有亲戚在大连,到了还有个临时落脚的地方。到大连第二天,我们两口子就把孩子托付给亲戚,赶紧跑到开发区,想找个合适的营生做。一连几天,我天天出去转,琢磨能干点什么。

考察一番后,我发现开发区厂子多,打工的多,开个小饭馆一定行。我在周围问了一圈,才意识到从家里带来的那几千块钱根本不够盘个饭馆。正没招的时候,我看到马路边一个用木板搭建的面馆在转让,店主出价2000块。我见挺便宜,急忙给钱接手。还没等卖几碗面呢,城建的执法人员便通知说这是违建,要马上拆除。2000块钱就这样打了水漂。

后来我学着别人摆路边摊,卖烧烤,加入了无证经营的游击队伍,天天提心吊胆,跟城管玩猫捉老鼠的游戏。

有一回,我正专心给客人烤着肉串,一抬头看到城管的皮卡停在面前,想跑都来不及了。他们也不跟我废话,麻利地把一盆水泼到炉子里,提起炉子就扔上了皮卡车,几个马扎、小桌子也被一股脑扔了上去。眼瞅着家当被没收,我心里又急又气,却啥都做不了,谁让咱违法经营理亏呢。

媳妇和我商量,说这样东躲西藏下去不是个办法,于是我们去打听了一番,咬咬牙花钱办了个临时流动摊位的执照,算是走上了合法经营的路。这时候是夏天,我找人打了个木箱子,专门卖冰棍和冷饮。摆摊的地方在大连海关、商检防疫站门口,在当时的大连开发区,那一片是最繁华的。

我们一家人在冷饮摊前合影。

没想到,就是这不起眼的小买卖让我尝到了甜头。那年夏天天气特别热,天天有一堆人围着摊位买冰棍。我每天穿个大裤衩、拖鞋,骑着自行车飞驰在冰棍厂和摊位之间。1994年的这个夏天,短短几个月,我们的冷饮摊位就挣了一万块人民币,现在想想真是不敢相信。

从这个小摊位开始,我俩越干越有经验,干了两年后,又把摊位后面的门面房租了下来。当时门面房出价四万六,市场上没什么人敢接。我也是冒险租的,想着反正攒了些钱,大不了赔光再回老家种地去。租下门面房之后,我们上的货更多更全,来的客人也更多了,鸟枪一换炮,那生意别提有多好。

小摊位变成了小商品店。

香港回归的那一年,我们用开店挣的钱在大连买了一套70多平米的房子。装修好、置办完家具花了将近十五万。见我生意做得红火,老家亲戚家的孩子接二连三地投奔过来,我整天有吃有喝地招待大家,有时候在厨房做饭的都四五个人。大年三十吃饱喝足了,我就带他们打麻将、“开拖拉机”。有能力提供这些,我心里老开心了。

然而,这段好日子没享受多久,我的身体就出了状况。因为长期熬夜,我夜里不睡觉的毛病越来越重,成宿成宿地睡不着。媳妇怕我给身体熬坏了,商量着要把商店兑出去。我不同意,好不容易辛苦干下的买卖,哪能说不干就干?

媳妇不停地做我工作,分析给我听,说干两年冷饮摊和两年多商店挣的钱有十多万,商店转让出去还能得个十五万,加一起就有二十多万,而且家里已经有房子在,钱怎么都够花了。她劝我“留得青山在,不怕没柴烧”,让我先养好身体再说。我同意了,商店没给别人,成本价8万块钱转给了我三姐。

吃了一段时间中药后,我身体慢慢好起来。精神头一好,人更不愿意吃老本了,想到手里有点钱,我又开始折腾想开个饭店。事后证明,隔行如隔山,生行轻易不入,熟行轻易不出。饭店开了几个月,吃饭的人是不少,问题是开销太大,除去成本几乎落不下几个钱,没干多久就转让出去了。

饭店没干成,我们又在工业区买了一处门面房,继续干杂货店。

2000年前后,我为了吸引顾客来我家买东西,捣鼓来一个彩票机开始卖彩票。店里时不时有人中奖,干得久了,我也跟着学了不少彩票知识,后来,我开始研究“29选7”体彩,有时候感觉来了就成百上千地买。

有一天我上货回来,外甥女着急忙慌地告诉我,说我家彩票机上中了一注“29选7”的一等奖,奖金六十二万九千元。我看了一眼中奖号码,心里便有数了,赶紧拿出头天买的一沓子彩票一张一张地翻。翻的时候,我两只手都控制不住地在抖啊,最后找到了脑袋还是嗡嗡的,特害怕这是在做梦。

我没敢别人声张中奖的事,过了几天,悄悄带着外甥、侄子几个人开车去大连市体彩中心领走了奖金。六十二万九千,扣除百分之二十的税,还剩五十万多一点,搁现在也是很大的一笔钱。

我家的彩票店,墙上的logo都是我自己找材料动手做的。

这五十多万奖金我没拿回家,先去邮局给我三哥汇了四十万整,一部分给他做生意用,一部分让他拿去替三姐还贷款。剩下的十万我给自己还了一部分账,余下的都分给亲戚们了,每家两千。那阵子,全家人高兴得跟过年似的,我成天带着小孩儿们去吃肯德基、买新衣服。

中了这么大的奖,加上生意也不错,我就在大连买了不少房子。尤其是中彩票后,有段时间我一口气分期买了5套,每套总价十多万,之后几年又陆续买过几套。我名下房产最多的时候,一共有过8套住宅、2个门面房。

过去,我体会过没文化的难处,有了钱之后我一直坚持一个原则,那就是涉及到孩子学习的事,要花的钱我一律支持。2007年儿子面临中考,虽然他后期进步很快,不过按当时成绩来看,考开发区最好的一中还是有难度的。

我态度坚决,让儿子就报一中,大不了我掏三万块借读费。听我这么说,儿子反倒有了信心,竟然超常发挥,压分数线被一中录取了。

那年夏天儿子如愿进重点高中,一家人高兴回老家。

2009年,我媳妇看到邻居家姑娘在学英语,说是准备留学澳大利亚,她也动了心思,跟我商量着想让两个孩子出国留学。我觉得只要对孩子好,去就去呗。闺女儿子一听都可高兴了,觉着不用再背负高考那么大的压力。

最后我们看中了加拿大,俩孩子各自选了不同的地方,姑娘去温哥华的菲莎河谷大学,儿子去多伦多的一所高中。

留学花费还是挺大的,俩孩子每年得50多万,人不都说嘛,人生最大的成功是把孩子教育好,花就花吧,钱花了可以再挣,错过了学习这个阶段就很难再回头找了。

为了支持他们,我手里的10套房产一套接一套卖掉。除了个别房子亏钱,大部分都增值了两三倍。正是因为这些房子,我才有底气送孩子们留学。卖房的时候,我也一点没觉得心疼。

送孩子去留学的中介很负责,把两个孩子安排得挺妥当,后来他还建议我们一块过去陪读,说这样可以省很多钱。这其实是在我们计划之外的事,我和媳妇从来没敢想过,当年那两个偷偷跑到北京玩,又在城里打拼多年的农村人竟然也要走出国门了。

2003年中彩票那阵子在照相馆拍的,背后地图上就是加拿大,没想到有一天真要去这里。

办妥出国手续后,我们把商店、彩票店都转给了亲戚。2011年3月5日,我和媳妇坐上了飞往多伦多的航班。虽然之前也是背井离乡,不过这次是飞到地球的另一面,我俩都还挺紧张的,在飞机上都没怎么睡着。航班是国内下午四点多出发,飞了十二个小时,到达多伦多机场正好也是加拿大的下午四点多,天上还下着小雨。

从机场出来之后,我连东南西北都分不清,脑袋昏沉沉的。只见四处都是矮趴趴的房子,看惯了大连那边的高楼大厦,我心里直犯嘀咕,这国际都市多伦多也不咋地啊?这么一想吧,乡下人进城的那种局促感倒是缓和了不少。

来到异国他乡,我们遇到最大的问题就是语言。我和媳妇才上过几年学,两个人加一起还不到11年,更别说英语了。媳妇出国之前倒是学了几天,到头来也没整明白几个词,我自己是一句都不会。

刚开始,我们出门想找个厕所都找不到,国内的洗手间英文标识都写WC,我跟几个老外连比划带说要找WC,人家听了都一脸茫然。后来我才知道,WC这个说法只在个别国家通用。

到加拿大的第二天,我和媳妇在租的房子前拍了张照片。

虽然我们出来的时候手里有个20多万加元,相当于100多万人民币,但总不能啥都不干,就这么坐吃山空。在当地熟悉了一段时间之后,我想出去找工作。

有天在路边看到一家华人职业中介,我就进去登记了,人家给安排到了一家玩具厂上班,一小时工资10.8加元,合人民币65元左右,听着不少,其实只是政府规定的法定最低工资。

工厂离家不远,开车十分钟就到了,厂里还有几个华人同胞一起在流水线上干活。我每天干八小时,三班倒,工作强度还是挺大的。想想以前,我刚走出农村那么穷都没去厂里打工,奋斗了十几年,现在倒好,跑到国外打工来了,心情还是有点失落。

和工友混熟之后,我才知道我是我们几个里面学历最低的,有一个工友之前是西南某省会城市电视台的编导,还有一个原来是中原地区省级医院的主任大夫。人家在国内都是有一定身份地位的人,到了这边都能安心在厂里打工,我算啥呀?心里还不平衡。这么一想,就既来之则安之了。

忍一时可以,时间一长我又受不了了。我这人天性就不爱受人管束,这么多年当农民、做小生意自由惯了,在厂里按点打卡上班一眼望到头。再说我也不善于跟人打交道,实在不想待在厂里,就琢磨着能不能用那20多万加元做个小生意。

有天媳妇在报纸上看到一条广告,说有个小型加油站在往外转让,报价65万加元,可以接受贷款。可能是无知者无畏吧,我马上联系了经纪人约时间去考察。在加拿大这边,买家可以要求卖家提供营业额,详细了解经营状况,而且可以在店里观察七天。

我找了个汽车旅馆,白天在店里观察,晚上回旅馆睡觉,饿了就买点汉堡薯条垫巴。看了几天,我觉得不行,这地方太偏了,附近也就五六户人家,而且周边都是牧场。

加油站在小镇中心十多里之外的一个十字路口,周边比较荒凉。

后来我又看了几处加油站和便利店,发现在这里做小生意真没有那么简单。国外不比国内,能吃苦就行,加拿大对各种小生意的注册程序、经营要求、税率有明确的规定,了解的越多,顾虑越多,前怕狼后怕虎的,啥也不敢干了。

那阵子,媳妇总念叨说没房子就没根,在这里找不着家的感觉。我想既然不好做生意,那就先安家吧。我们看上了一处售价45万加元的房子,先出20%首付贷款买了下来。房子有185平米,院子尤其大,目测得有2亩多地。每月房贷要还1400加元,相当于人民币8000多。

当时儿子在多伦多滑铁卢大学读书,期间他还申请去香港大学交流了五个月。闺女在菲莎河谷大学上过一阵,后来又转到哈利法克斯的一个大学去学摄影。学习上的事我不懂,只管给钱就行了。两个孩子离毕业还有几年,一时半会挣不了钱,我们家买房之后的经济压力还是不小的。

我和媳妇尝试了很多工作,去工厂流水线上打过工,在零下二十多度的冷库搬运过食品,还在华人餐馆后厨打过杂。房子安置好以后,媳妇试着做起了留学生住宿家庭,收入是比以前多了些,可日子依然过得紧紧巴巴的。

我和媳妇在院里的草地上合影。

2011年七月,我正在一家华人餐馆刷盘子,突然收到老家传来的消息,说我三哥病危。出国之前,我三哥一直在哈尔滨住院,我去陪护了三个多月,没想到离开不到半年,病情已经恶化到这个地步了。容不得多想,我赶紧订了回国的机票。到病房一见面,我们哥俩谁都说不出话来,眼泪在眼眶里直打转。

那段时间,我除了陪在三哥身边,就是帮他处理一些生意上的事,帮忙追回一些欠款。有天三哥突然拿出一张卡,说里面有200万,要给我两个孩子。我死活不要,他急眼了,说不收下他就从窗户跳下去。最后没办法,我只能先收下,之后还是偷偷把卡还给了三嫂。媳妇和我聊起来,都觉得没要这钱是对的,最起码心里舒坦。

回到加拿大之后,我到一家华人园艺公司找了份工作,跟着干些小工的活。这里几乎每家每户都有很大的院子,种草种树啥的,园艺这类活儿很吃香,而且工资还可以现结。可惜干了没多久,媳妇因为车祸撞伤了腿,我只能在家照顾她,岗位很快就被别人顶替。

等媳妇恢复得差不多,我又坐不住了。这时候我对园艺已经有一些了解,再说,我从小从农村长大,爬墙上树的都不是事,干活也舍得下力气。别人不让干,咱就自己干呗。有了这个想法后,我让儿子在华人网站上给我打广告,说跟花园有关的活儿我都接。

别说,广告还挺管用,很快就有华人同胞打电话来问价。之前我都是跟着园艺公司干活,只出力不操心,也不知道料钱、工钱怎么算,没办法,先蒙着先报吧。报价太高我怕客户吓走了,只能先往低了报,结果有好几次辛苦干完活还往里搭钱。

我工作的场景。

一开始亏点钱不算什么,权当总结经验了。慢慢地,我也能大体估算出用料、用时这些成本,报价越来越靠谱。有时候需要买料、买工具,涉及到英文不懂,我就等儿子回来帮我在网上查查,再到店里去买。后来我还办了园艺工作的执照,意味着这是一份被政府认可的有资质的工作。

在加拿大干活挺麻烦的,像修栅栏、铺地砖这些,只能先收一部分定金,花几天时间按部就班地干完,完事还得负责后期维护保养,一趟趟折腾。所有园艺活儿里,我最喜欢的就是砍树,它属于破坏性的工作,活干得痛快利索,干完能直接拿钱走人,缺点是砍树要上高爬低,风险比较高。

2016年我就出过一次岔子,险些丢了命。那次我一个人忙不过来,雇了三个工人帮忙,工人都是按时薪付工资,再加上扔垃圾的钱、车辆加油、工人吃喝,干得慢基本等于白干。

我嫌麻烦,没带安全护具就爬到了树上,结果被一段两百多斤重的树枝砸到头,直接从三米高的位置掉下来。整整昏迷了三天,我才清醒过来,一睁眼就看见老婆孩子围着我哭。

2017年2月份,伤后恢复期,媳妇和我去儿子工作的小镇住了几天。

万幸的是,我醒过来后恢复得挺好。媳妇要给我申请加拿大政府伤残补助,这个钱按理说是完全可以领的,可我没同意,我觉得自己没事了,还没到需要别人救助的程度。一个月之后,我平安出院。全家人都反对我再去砍树,我还是坚持要干下去。有时候别人帮忙我还不放心,总忍不住自己上手。

受伤到现在有五年了,我还在继续做园艺活儿。孩子们前几年都已经大学毕业,各自找到了高薪的工作,有了幸福的婚姻。这个家已经不需要我再这么拼,可能还是因为自己是穷苦出身吧,只要干得动,我就不太想闲着。每天能出门干点啥。好像一天的心情都是快乐的。

孩子们带我们去古巴度假,第一次在游轮上穿正装参加晚宴。

这些年,我们夫妻俩一路走来挺不容易的,好在孩子们都很争气,日子一天比一天好。最近,我也慢慢想开了,有时间会听孩子们安排,学学外国人的生活理念,隔三差五地出去旅旅游、度度假。虽说国外的月亮并不比国内的圆,但作为老百姓,无论走到哪里,我们图的其实也就是一家人能一起过个安稳日子。

*本文由侯玉亭口述整理而成,文中照片除特殊注明外均由侯玉亭本人提供。

*本文在今日头条首发。

==========================================================

你听到过哪些让人潸然泪下的路人对话?

每个人的身上都承载着许多故事,交换故事就仿佛交换了不同的人生。

感性的人,听到别人的故事也会被深深触动。

你听到过哪些让人潸然泪下的对话呢?这里面又有着怎样的故事?

你听到过哪些让人潸然泪下的路人对话?

| 答主:小明同学( 1.4 万人赞同了该回答)

高中时候有个男同学,印象挺聪明的,就是话很少,在班上很默默的存在着。

他爸爸很爱买彩票,不上班不干活,就靠着家底和他妈妈的工资玩彩票。

后来他妈妈跟他爸爸离婚了,他跟了他爸爸,他生活费都还要靠他自己去兼职赚出来……

有次我问他「你为什么不跟着你的妈妈呢?」

他说「如果那样的话,妹妹就得跟着爸爸了……」

| 答主:前珵似瑾( 9.5 千人赞同了该回答)

去年我在医院待产,因为过了预产期一周没反应所以要滴催产素。

一个房间里有七八个孕妇在待产,有一个二十岁左右的孕妇,开始还坐着嗑瓜子,后来宫口开了阵痛加重,她疼得躺在床上打滚,咬着毛巾呜呜的叫。

一个中年妇女站在一边看着她,很陌生的样子,无从下手。我妈忍不住对那个中年妇女说,你给她擦擦汗,安慰安慰她,总不能站一边看着。

中年妇女竟然笑了,说我不是她妈。她妈在河北呢,知道她这几天生孩子都不来看看,都不同意她嫁这么远,才二十一,也没结婚,没名没份的,我也不愿意娶个那么远的媳妇儿。

我觉得年轻孕妇肯定听见了,她疼得大哭的时候喊了几句妈我错了。中午她男朋友进来送饭,很瘦小的男孩子,染着黄头发。一进来放下饭过去抓住她的手,低声安慰着。

中年妇女把他儿子拉起来说,这医院住一天 580 ,都住了三天了,吃完饭咱们转走吧,县医院才 80 块钱。

男孩儿身体靠在墙上,很疲惫,但又很坚定的说:妈你说什么呢?我也没花你的钱啊!她有糖尿病,好多指标都不正常,弄不好命就没了。我这不是去跟老板预支工资了吗,你要是在这跟个外人似的看笑话,那你回家吧,我们不靠你们。

大致是这个意思,听的我们一屋子的人都很震惊。

他蹲下一口口的喂孕妇吃饭,还讲了两个笑话。下午三点顺产了一个女宝宝,小伙子很高兴,进来收拾东西的时候说她女朋友非要出院,后来大夫听说我们条件不好,特意给我们安排了一个普通病房,一天二百,这医院的大夫人好,不是光为赚钱。

我妈看着小伙子离开的背影,说,这孩子挺像回事,那姑娘付出那么多铁了心跟他,值。

现在算来他们的孩子也像我女儿这么大了,希望他们一家三口幸福,希望小伙子能给妻女更好的生活。

| 答主:吴羡寻欢( 1.8 万人赞同了该回答)

路上,一对父女。女儿指着地摊上大毛绒玩具说:爸爸,我想要。

她爸摸着她的头:爸爸没钱,咱不要了好不好?

没想到小女孩很懂事的点点头:嗯!那等爸爸有钱了再买。爸爸抱着小女孩就走了。

走没几步,又听到小女孩的声音:爸爸,别哭。

没事没事,以后有钱了再买好多好多给我好不好?不哭了不哭了!

乖。。。。

| 答主:别开枪是我妹( 1.3 万人赞同了该回答)

有一次我在网咖上网,旁边的一哥们叫了份外卖,送餐大哥来了之后把餐给了他,他还在那自顾自的玩游戏,大哥怯怯地叫:「兄弟,兄弟。」

声音不大不小,那哥们还带着耳麦,直到大哥叫了六七声之后才听见,转过头有点不耐烦的对大哥说「咋的了」?

大哥像是不好意思,「那个,你能给个五星好评么,我能多拿五毛钱」

题图来源:《顶楼》

============================================================

写给90岁父亲的家书

撰文|张玉蛟

出品|凤凰网在人间工作室

|

|

|