大国小民(513)

应届毕业生悬停在一线城市

接到电话是5月11日下午3点,一格坐在电脑前做设计图。约定续签实习协议的日子过去了5天,一格催问过HR几次。这天,平时习惯文字沟通工作的HR,约她电话聊聊。

“公司目前活儿也比较少,人力饱和,确实也不需要(这么多岗位) 。工资给你结到今天。”她的语气温柔又抱歉。

一格脑袋一片空白。她想开口挽回这份工作,但Hr所说的每一句事实,她都无力反驳。

作为2022届应届毕业生的一格,就读于江西一所高校的计算机专业。去年11月,一格来到上海这家跨境电商公司实习,岗位是设计师助理,日薪200元,工作内容主要是给月度新产品做展示图。

3月,疫情未爆发时,leader鼓励一格,希望她可以在公司做到转正,她在心里拒绝。她早早规划好毕业后的道路:在上海实习到6月,毕业后,去房价相对更低、竞争压力更小的杭州发展。

突然爆发的疫情打乱了计划。3月末,上海市部分工厂关闭,交通停摆。3月22日起,一格所在的公司进入全线居家办公模式。

起初,一格以为,最多封控1个月,4月底,形势依旧不明朗,公司工厂线无法开发新产品,设计部门的日常工作变成:改良旧产品设计图后,更新到产品展示页,工作量少了许多。五六月份本是外贸公司的交易和招工旺季,但眼下公司业务主要依靠海外市场库存。

危机感一直都在。5月初,一格1次续签2个月的实习协议即将到期。封控在出租屋内,一格无法去杭州求职,她考虑回老家,参加1个月后的编制考试。当时,一格所在的小区实行“只进不出”,而离沪需要家乡居委开的接收函,一格询问老家村委会,他们表示无法接受来自上海的返乡人员。一格放弃了。

她寄希望于同这家公司续约,应对房租和上涨的物价。希望破灭,收入断了,这晚,一格失眠至凌晨两三点。第二天上午,到了往常钉钉打卡上班的时间,一格却无所事事,她感到心烦意乱。

决定做点儿什么缓解焦虑。一格在三家互联网招聘软件上,分别给上海、杭州的公司投递了十几封简历。坐标上海的招聘公司,显示“已读”后便没了下文。终于,她投递的一家杭州的新媒体公司的运营岗位有了回复,HR看完简历,和她谈起面试事宜,听闻她在上海,对方随即表示:等你到杭州,再看我们公司是否还在招聘吧。

图 | 一格的小房间,过道狭窄

1076万毕业生涌入就业季。拥有广阔就业市场、丰富就业机会的一线城市,吸引着一些应届毕业生前来实习、待岗。但他们发现,工作岗位变得稀缺了。当感染性更强的奥密克戎来袭,异地求职的他们则要面临更多不确定性。

2月,来自西安一所高校的王遥到北京寻找实习机会,求职不顺,她开始广投简历,西安一家企业的HR邀请她面试。担心返回西安途经中高风险区,影响绿码出行,王遥试图与HR协商线上面试,但对方表示只考虑线下面试。王遥只能放弃。

王遥的一位同学拿到了北京一家公司的offer,准备坐高铁来京,抵达高铁站,却因为健康宝弹窗没能搭上车,同学担忧,如果无法如约入职,确定的offer也可能被收回。

去年12月底,结束考研初试的秦文开始寻找实习机会。她来自广州一所985院校,梦想着进入影视行业工作。大二时,秦文对影视编导萌生兴趣,她降了一级,从经贸专业转到新闻传播类专业,这是学校最接近编导的专业了。

自知专业所学并不匹配影视行业的岗位,但2021年秋招,她还是给光线传媒、网易等大厂的编剧、导演、策划岗位,投了20多份简历,颗粒无收。她开始备考中国传媒大学的研究生。初试结束后,自觉上岸艰难,留学费用昂贵,她准备找个实习工作积累经验,投递10多份简历后,她收到深圳一家小型视频工作室助理的offer。

春节还没结束,2月10日,秦文来到深圳,租住在一位同乡家中,几天后正式入职。这家工作室只有4位正职,业务主要是接拍企业宣传片、MV。人手少,秦文跟在同事们身后,事无巨细地处理着订外卖、带电池、拿器械、给微信公众号排版等等杂活儿。但秦文鼓励自己:这行就是从杂活儿开始做起的。

入职不到半个月,2月底,深圳福田出现多例阳性病例,实习的工作室线下拍摄活动基本停工。秦文窝在出租屋,原本就宝贵的实习时间又缩短了,她担心自己无法积累足够的经验和作品,进一步影响毕业后的求职。

她在出租屋焦灼等待着复工。3月9日,她租的小区马路对面开始立起围挡,房东觉察不妙,离开了福田。秦文恐惧独自在出租屋遭遇封控,她将自己的忧虑告诉老板,工作室的地址暂时可以自由出入,同事们一起收拾出杂物间,她在此将就了一晚。

2021年,聚集最多就业机会和创造性人才的一线城市,人口增量总和仅12余万,不及过去10年年均增量的十分之一。2022年春天,这些勇于闯荡大城市的毕业生们迎面碰上经济困难期,他们随时可能“悬停”。

实习协议断签后,一格把QQ头像调成了灰色。尽管清楚“失业”有环境因素在,她忍不住反复复盘工作中各个细节:是不是我哪里做得不好?

这次断签,多少唤起一格对自己能力的怀疑。她来自江西一所双非院校的计算机技术专业。2020年,一格读大专三年级,在短视频公司实习时,看到新来的本科实习生起薪比她的高。她决定准备专升本考试,从5月起,一格边工作边备考,因疫情,专升本考试后来缓考了两个月,她抓住时机拼命自学,后来如愿通过考试。

过去5年,她几乎没中断过实习和兼职,写过线上短视频分镜脚本,做过销售……本科期间,她靠此独自负担大学两年的费用。三段实习和多段兼职经历中,这是她第一次遇到本来能转正却被辞退的情况。

“失业”、未定的解封和离沪日期,也让一格忧心自己的生存问题。

来到上海后,一格和男友租住在浦东一处回迁房小区。5户合租,他们租住其中2间,大的那间11平米,带独卫,小的那间7平米,由厨房改造,她精打细算,除房租外,一个月支出控制在1700元左右。

3月底,小区出现确诊病例,成为封控区。存款微薄,她需要200元实习日薪,帮助应付飙升的上海物价:30颗鸡蛋45元,橘子、苹果、梨子共10斤98元……

一格尽可能团购那些便宜爱吃的菜,做饭则靠来沪时、自己从宿舍带来的30元小电锅、亲戚支援的一键式旧电饭煲,砧板、菜刀找室友借,洗菜在洗手间的盥洗台,桌子没空放砧板,最初切菜时,砧板就放在地上。4月,她支出了3200多元花销。

投出的简历没有回应,一格重拾线上兼职自救。刚来上海时,她发现这有广阔的副业市场,实习之余,周末她还兼职做街拍,但现在兼职也少了。好在靠之前积累的人脉,一格找到一份体制应用文写作的零工,日薪50-80元,靠此度过这段等待offer的日子。

或许,所有一线城市漂泊客都为租房生活崩溃过。来到深圳,没找到房子时,秦文为省钱,在一间价格低廉的民宿落脚。连同她、老板娘共五六个女性同住的单间里,她小心把电脑、相机、iPad、无人机等贵重物品收好。但半夜,她还是被吓到了,一个男人闯进来,他是隔壁的男租客,深夜口渴,来找老板娘要水喝。

图 |秦文住的民宿天台

3月9日,秦文在工作室住了一晚,还是回到了出租屋。3月14日,小区开始了为期14天的封控,秦文在顶楼闲逛时,在堆着闲置家具、杂物的天台上,发现一只白色小猫住在笼子里,身上脏兮兮的,凑近后闻得到异味,这是房东养来抓老鼠的小猫。

那之后,秦文每天都要上楼,给小猫换水、添猫粮。这只小猫陪她度过被封控的日子,秦文说,它算是陌生城市里唯一陪伴自己的朋友。

在工作室,她感受到同事们的照顾,但在具体的实习工作中,她的心情愈发暗淡。大家一起讨论脚本,秦文没能提出好的创意,领导问她,“为什么没有多看些影视剧?是不是真的热爱这个职业?”

秦文不知道怎么开口:她每天提早一小时上班,晚上和周六日也经常在公司加班,她要处理工作室的琐碎活计,还在坚持自学。秦文期待自己能在这里获得快速成长,却有心无力。

来深圳前,秦文对“毕业生一线城市就业”的想象,多源于网络上之前流传的、在大厂得到高薪优待的神话:月薪1万起,各类补贴,创造性的工作,良好的团队氛围……今年大厂裁员的新闻多了,她也在实习、参与线下招聘会的过程中,发现自己之前的天真:一线难留,多数求职的应届生,是要竞争国企、私企底薪6000-8000块的工作,最好能够保障五险一金。

另一位在深圳漂荡的应届生小珂,也来自广州一所高校。处在工作试用期的她意识到,在学历攀升、就业饱和的大城市,拥有一份体面光鲜的白领工作并不容易。

3月底,小珂考研上岸失败后开始求职,她的目标城市是广州、深圳。此时社招进入尾声,连续投了7、8天简历后,回复寥寥。一个行政岗位,月薪6千,主要负责接待、记录会议等,她以为自己绝对能胜任,HR告知她“简历不合适”。而招聘软件显示,和小珂投递同岗位的应聘者,10%左右为硕士,还有许多工作经验丰富的社会人士。

后来,小珂不断往规模更小的公司投递,岗位范畴也越投越宽:行政、外贸、文案策划、新媒体运营……投出四五十封简历后,她只拿下两个offer,她选择了这家位于深圳光明区的外贸企业。

小珂在广州韶关的农村长大,她渴望毕业后能在大城市发展。出发前,小珂在地图上搜了位于深圳光明区的公司地址,距离市中心约30公里。小珂提前一天抵达深圳,坐着出租车驶向目的地,车窗外店面窄小,街灯幽暗,电动车呼啸而过,她想起老家的模样。

公司为员工提供多人宿舍,房间和客厅里都摆着上下铺床,并配有沙发和冰箱。二楼住着男员工,其他楼层是女员工。房子隔音差,小珂属于早睡党,夜晚,她时常被晚睡晚归的室友关门、上厕所的声音吵醒,再努力在嘈杂声中睡去。

她一度觉得自己“该满足了”,在毕业前拿到一份拥有转正机会的工作。但上岗后,小珂发现这份工作只是不停重复。她在公司做业务员,底薪6000元,工作是在网上检索各类企业的联系邮箱,往邮箱中发邮件,介绍和推销产品,一周过去,小珂共给80多个潜在客户发送产品介绍信,只有两家回复。

其中一家留下联系方式,另外一则回复:Thank you。

在出租屋中靠兼职过渡的一格,还在等待转机。

5月22日,她所在的小区成为防范区,一格可以在小区内自由活动。上海部分线下交通恢复,原本外卖平台只有早上6点和8点半可以预约送货,已经全时段开放,群里的团购价格也低了些。但一格想到接下来找工作、租房还要花钱,她团购菜、水果的频次和数量都更低了,买来后,就分装放到冰箱,每次吃少一点,这样能多吃几天。

投出的简历杳无音讯,一格改为每2天上线招聘网站一次,投递简历,查看回复。太频繁地体会希望落空的感受,她担心自己失去信心。

一格听HR朋友说,招聘岗位缩减,比如新媒体公司原本可能招运营、编辑两个岗位,现在可能会“合二为一”。如果应聘者能“多条腿走路”,会在竞争里更具优势。

她试着多积淀些技能。她安排自己上午写兼职稿,浏览招聘网站。下午看纪录片,摘抄文案。晚上,剪辑短视频发到视频平台,她准备往短视频编剧行业发展,这些视频可以作为素材积累。

不时有好消息传来。5月16日,上海发布会公布了一条6月逐渐解封的通告,她也可以离沪了。一格和男友踏上了回乡的高铁,准备先回江西家乡隔离,摘星后,再去杭州寻找工作机会。不过想到两人此次返乡,人均500多元车费,每日160元、累计14天的隔离费用,她有点肉疼。

在深圳初步稳定下来的小珂,想过换掉这份充斥着无意义感的工作,但临近毕业,她希望能够自立,分担家庭的责任。春节期间,小珂的外婆生病住院,在医院陪床时,小珂想到父母:两人已经50岁了,分别在五金厂和食品包装厂做工人,还要供养弟弟至大专毕业。如果父母生病,她和弟弟都无法赚钱,谁来承担这些花销?

她想先争取转正,至少这份底薪能让她活着。“找不到合适的活,就先稳定下来吧。”

5月4日,秦文提前结束深圳的实习。返回学校,投入到毕业设计中。她想过二战考研,深入学习专业知识,父母也支持她。但坐在宿舍里,对比舍友们保研、出国、留学各有出路,秦文心绪杂乱,返校后的几天,她一直足不出宿舍楼,觉得自己“快要发霉了”。

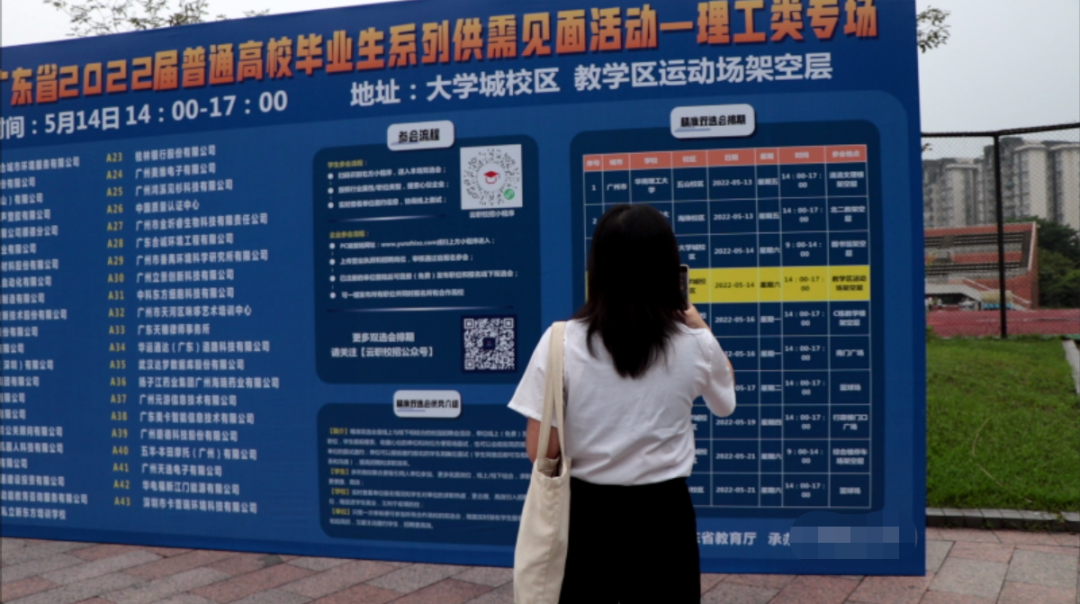

她仍希望再找份影视行业的工作。学校举办线下招聘会,秦文换上正装,戴紧口罩,走入了会场。在和面试官交流的过程中,她简历上的视频比赛省奖,引起了一些面试官的夸赞,这让秦文对自己恢复了些信心,但招聘会上最终没有出现她心仪的目标岗位,她打算再去附近其他学校的招聘会上试试运气。

图 | 秦文在双选会现场

5月28日,在另一场招聘会会场。秦文留意到,这场招聘也面向2023届的学生。她还注意到一位同专业的硕士学姐,面对面试官,她讲述了3次在全国性的比赛中获奖、做见习导演的丰富经历,秦文自叹不如,听得想溜走。不过,面试官听完后,问这位学姐:这是个微信公众号的运营岗位。你可以设计一个运营推广方案,吸引粉丝和流量吗?

秦文意识到,她们所追求和看重的,和大多数企业的需求并不匹配。她想,自己或许要看一些文秘、行政、公关类的岗位了。晚上,她告诉我,她通过了广州一家公关公司的复试,她会将此作为工作备选。

这是半个月前,那场招聘会上,她收到的为数不多的邀请。当时我问她,那还逐梦影视圈吗?

她说,“我挺想有个岸上了。”

- END -

编辑 | 崔玉敏

==========================================================

在上海,我与家人感染后

全家感染

今天,朋友圈里传来“上海6月1日恢复正常秩序”的消息,一些获得了“限时解封权”的朋友晒出了外出的照片:空荡荡的街道,被拍得很美,看起来跟常日一样。

而我从居家办公到今天,已经过去了67天。我们这个片区,还不知道什么时候解封。

一直以来,我从未觉得上海是“我的城市”,认为自己只是寄居于此。但现在,我终于觉得它是“我的城市”了——它的血,最终会流淌在我身上。

从哪开始说起呢?就从我们一家都感染新冠以后吧。

居家的第一个月,全家人安然无恙,我乐得不用上班见人,对象居家无法工作,但他也乐于居家生活,只是购买物资比较麻烦,主要靠小区团购。正当我们以为这样的生活会一直持续到解封时,意外降临了。

4月13日,对象和婆婆出现混检异常——这个月的第二次。婆婆有些感冒,孩子正在低烧,这天晚上,大白上门做了单管。

半夜,风雨大作,小孩体温升至39度。家里没有退烧药,我去敲邻居家的门求助,但邻居好像睡着了。打电话给居委会,居委会给了我社区医院的电话,但社区医院当时无法接诊,接电话的医生表示自己也感染了。于是居委会开了放行条,让我们出去找医院。

我试着在团购群里问了一句:谁家有小孩退烧药?没想到很快有人回应。这位好心的邻居把退烧药放在了隔壁楼门口,我们顶着暴雨出门,药拿到手里,是一个小小的橙色的盒子,盒身已经湿软。

我们赶往附近的医院,一路上非常不好走,深一脚浅一脚地踩在水坑里,一直打滑。走到半路,我们找了一个路边的屋檐,把退烧药喂给小孩。好不容易走到医院,裤子鞋子全湿了。

到了以后,有五个家庭正在儿童发热门诊排队,听着不多,但是苦等一小时,队伍纹丝不动,因为需要现做核酸,结果出来才能进去。排在我们前面的大哥,他女儿烧到40度,喝了美林也压不住,烧到抽搐了,叫救护车送来的。后来我小孩有点退烧了,我担心挤占医疗资源,身上又湿又冷几乎站不住,于是决定回家。

第二天早上,小孩的体温又升至39度,我们第二次去了医院。这一次我们在医院门口排到了第二位,但队伍仍然纹丝不动。等到中午,额温枪测出小孩体温37度多,我们又决定回家了,回家的路上买了感冒药和止咳糖浆。下午,小孩彻底退烧,此后体温无异常。

4月15日一大早,婆婆确诊,被接去方舱,我急急忙忙地收拾了生活用品给婆婆带走。幸运的是,方舱就在我家附近,男女分区,有饮水机,环境整洁。我们苦中作乐地想,这是盲盒开到中上签了。

图 | 政府发放的物资

后来想想,婆婆是怎么感染的呢?老人家从3月31日起,除了下楼做核酸,就没出过家门。

婆婆被接走后,关于我、对象、孩子三位密接,并没有留下什么“指示”。对象表示,如果要去方舱,他肯定要陪小孩一块去,无论自己是阴是阳。我说,那你到了方舱可要留意一下,有没有可爱的小女孩,和人家父母搞好关系,没准还收获一段娃娃亲呢。

这样的玩笑,让我们的神经得以稍微地松弛。

等待确诊

楼里出现阳性患者,这一天,大白24小时在楼下站岗,晚上席地而睡,身上什么也没有盖——当天夜里气温只有7度。

婆婆去方舱以后的第二天夜里,我开始发热、辗转难眠,对象身体也有点不舒服。早上起来量体温:37.7度,外加头疼、嗓子干痛——该来的,终于还是来了。小孩也明显地、一阵阵地咳嗽,我心想“还是赶紧做个核酸吧”——这个时候,只有确诊变阳,才是最快的就医方式。

那几天,我们一直陷入恐惧之中:害怕进方舱、害怕小孩和家人分离、害怕连累全楼被封导致邻居们挨饿、害怕小孩生病严重时无法进入医院……最后才想起感染的恐惧。

看了一眼健康码,还是绿的。我想,等我的码红了,病可能都好了。

但生活还得继续。由于病症不重,我们日常做饭、带孩子几乎没受影响,唯一的变化是每天开始吃连花清瘟、喝盐水。

有一两天,对象带娃带得心烦意乱,有次我把敞口塑料盒的鸡蛋放进冰箱,结果他勃然大怒:“你就这么放进去?那个盒子之前放在地上,很脏的!而且鸡蛋上还有鸡屎,放进去会污染蔬菜!”然后他倒在小孩的爬爬垫上,痛苦地捂着头:“烦死了!让我死了吧!”我挖苦道:“你可能是疫情期间唯一因为鸡屎而死的上海市民。”

图 | 自己种的小葱

小孩的腹泻和咳嗽持续了几天,那几天总是闹着黏在爸爸身上。对象由于发烧乏力,特别不耐烦,于是父子俩爆发了有史以来最严重的一场大战——小孩哭闹、老公嘶吼、安静;再闹、再嘶吼、再安静.....从早到晚,循环往复。

我本来想扮演居中调停的角色,直到孩子把一颗之前掉在被子里的连花清瘟胶囊塞进嘴吃了,我也忍不住生起气来。药只咬了半颗,撒出的药粉弄脏了被子,加上他之前尿脏了另一床被子,而我们因为不知道哪天会转运方舱,一直不敢洗被子。

生活如常,但这些微小的事情,还是会令人不经意间崩溃。

默许居家

第二天,疾控中心打电话通知我和对象确诊。我告诉对方,家里有一岁小孩,未知“阴阳”,不好去方舱。对方回,会向上反映。

第三天,我们几乎没有症状了,疾控中心又打来电话,对象如实告知,并再次强调1岁小孩不便去方舱。对方又说,会向上反映。

4月24日,等到再有人联系我们,是让我们在家做抗原检测。虽然对方没有明说,但我意识到,这是打算放我们在家自行转阴。

抗原结果是:对象阴性,我阳性,但我的第二道杠已不明显。我打电话告知疾控中心,对方表示,原则上还是应转尽转。我说最好过两天安排人上门做核酸,如果大家都阴了,就不用去,这对我们双方的折腾都是最小的。对方再次表示,会向上反映。

4月26日,抗原自测全部转阴,疾控中心说会安排两次上门核酸检测,结果均为阴性才能恢复正常身份。“什么时候来测呢?”我问。对方回“人太多了,不好说。”我想,那可有得等了。

与此同时,小区里还有十几个“阳性待转运人员”,这个人数一直没有明显减少——我私下揣测,像我们这样不方便转运的人员,或许是被“默许”居家转阴了。

自行转阴

此后生活平静,那段时间最大的问题是,我们和邻居家的垃圾,无法及时清运。

到了4月28日,很高兴终于有人上门消杀了——我倒不是希望有人来喷消毒水,而是消杀人员可以把垃圾带走。我请求他帮我拎走了四五袋垃圾,垃圾挺重的,他背上的消毒水也很沉。我实在不好意思,但也没有其他办法了。离开的时候,消杀人员说:“你们这还算好的,我遇到过有的女孩子,一个人住,都快没饭吃了!”

我们家的情况,的确还算幸运。想起一位住在浦东的朋友,因为所在区域的种种状况,她开始以两个月为预期囤菜,情绪非常焦虑。朋友都纷纷安慰她,说解封后请她去广东吃早茶,去苏州吃朱鸿兴汤面......生活总是要有些盼头才过得下去。

图 | 买不到奶茶就自己做

那些天,我无数次想到封控前随手买的两罐午餐肉,一直没舍得吃。我想着,要等上海解封的那天,开一个午餐肉罐头,油锅烧热,煎至两面微焦,再煮一包泡面,把午餐肉加进去,认认真真吃下每一口的酥脆咸香。我希望,午餐肉是作为一种美食被吃掉,而不是作为最后的存粮被吃掉。

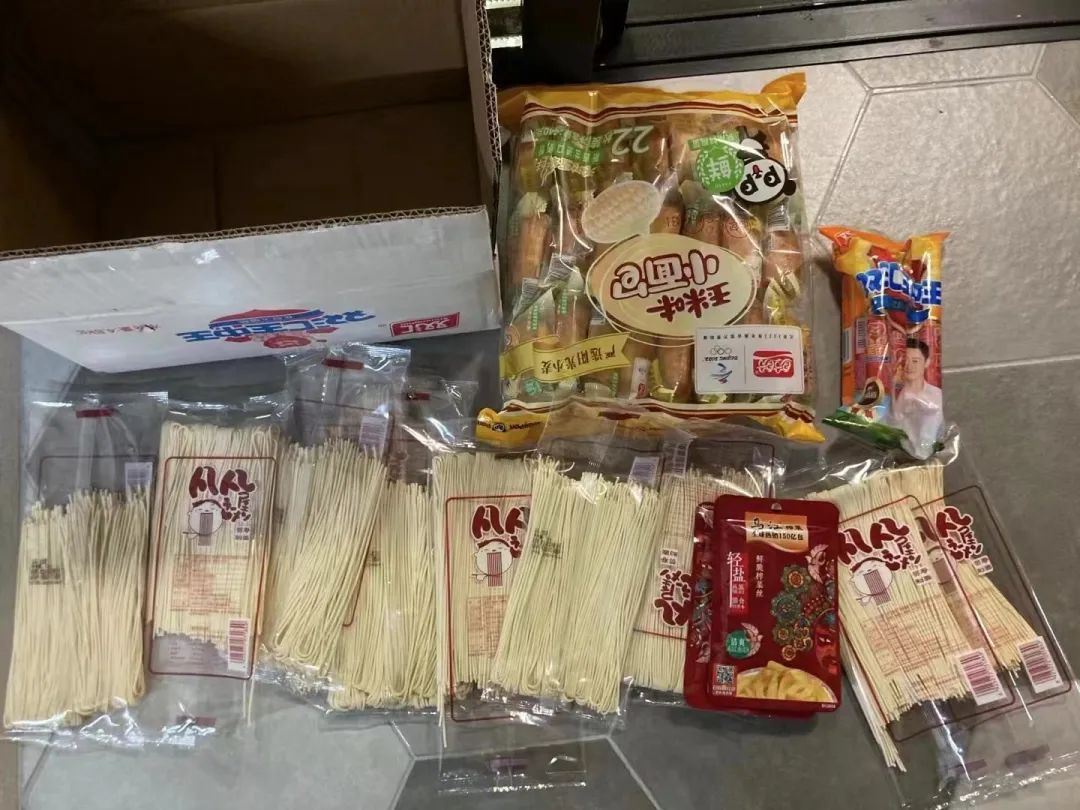

婆婆后来又接连转运了两次方舱,身边的病友陆续出院,但是发放的食物额度不变,她便攒下了不少的余粮。

我们从4月19日一直等到5月2日,终于有人再次上门做核酸,但48小时后都没有出结果——邻居催、居委会催,但又能怎样?接着等呗。5月4日,婆婆都转阴了,但因为我们一家的核酸结果没出来,她仍不被允许回家。

5月8日,我们总算“阴了”,还需要继续居家观察7天。两天后,我睡到中午才起,起床时,婆婆已经回来了,正在整理从方舱带回来的东西。我赶紧让她把东西先拿进屋里,不要开门太久——家里有刚从方舱回来的人,邻居也会担心。生活就这样恢复了“和以往一样”的节奏。

图 | 婆婆从方舱带回的余粮

过去两个月里,就像走完一个漫长的流程:等待确诊、等待转阴、等待绿码……昨晚,在我已经不太关注健康码的时候,对象突然告诉我:我们的码,变绿了。

*本文转载自真故研究室:zhengulab

- END -