大国小民(487)

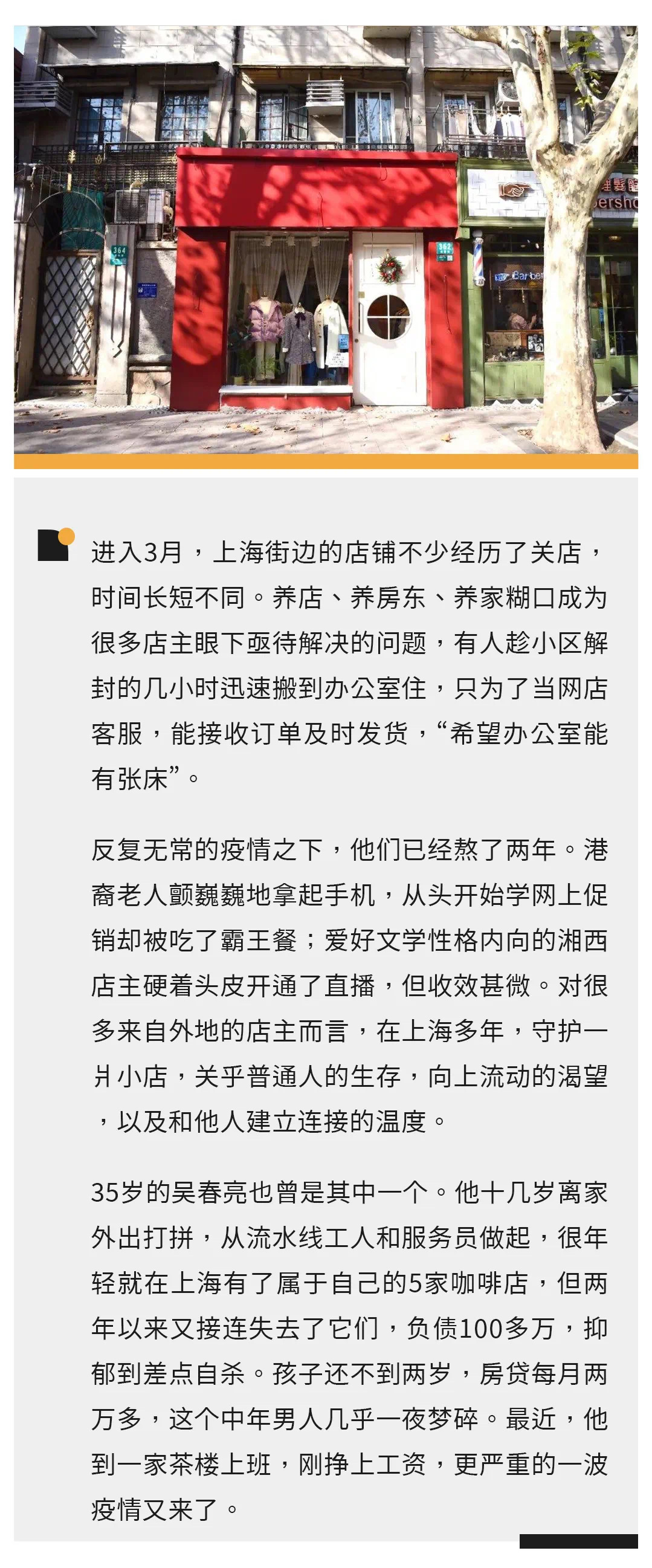

上海小店求生记:养店、养房东、养家糊口

文 | 罗晓兰

编辑 | 陶若谷

「更严重」的三月

创业失败后,吴春亮已经忘了上次逛街购物是何时,也不再有多余的消费。偶尔,他推着婴儿车出去散步,但绕开附近的古北路,即使从家里步行到那儿只需五六分钟。在路边,有一家曾属于他的咖啡馆,现在被一分为二,变成了连锁咖啡和奶茶店。关店后,他再也没有进去过,即使路过,也快步离开。

眼下生活难以为继,房贷每月要还2万多元,孩子还在喝奶粉,跟亲友约定每月要还9000元欠款,他现在不知道怎么开口,经常失眠,只睡三四个小时。怕接到催债电话,他现在将手机设成静音,也不常看微信。

这轮疫情开始后,他基本待在家里,做家务,带孩子,看电视,感觉非常无聊。4月1日浦西封控第一天,他打开窗户——天山路没有一个行人,沿街的一楼店铺都关了,百盛优客城市广场每天转12个小时的旋转门,此刻在白天停下了。封控前,他的丈母娘进了同仁医院照顾自己的父亲,现在医院有确诊病例已经封闭,老人们只能在同楼层活动,家属没办法探望,妻子每天担心。“这样的上海真是不可思议。” 吴春亮感叹道。

3月底,附近百盛优客城市广场关了门。吴春亮供图。

在这座有着2500万人的城市,他曾有过5家咖啡店,都在浦西的中心城区。店铺附近是高端的商业区或写字楼,月租平均3万。菜单是中英双语,西餐摆盘讲究,常有公司在这里团建,一边喝着咖啡吃着点心,一边开会。客人在露天座位上喝下午茶,斜靠在椅背上,仰起头晒太阳。

两年来,疫情接连冲倒了他的4家店,吴春亮负债100多万。如今想来幸运的是,另一家在2019年底合约到期先关了。今年一月,他改行去送外卖,为了不遇见熟人,专门跑到离家远的区域派送。不好意思告诉家人,他每次都是晚上出去,送二三十单,回家前偷偷把装备放在车里,也从不和其他骑手搭话。没干多久,他被朋友邀请到茶楼帮忙,说是帮忙,吴春亮明白就是打工,“领份工资,毕竟在家带孩子,闲着没事干”。

茶楼位于静安区昌平路,相距两个红绿灯的一家酒吧此前就是他的咖啡店之一。有时会碰到以前的老顾客,对方一脸惊讶,问他怎么在这里,他只说“来这边上班了。”对方再探问,他觉得尴尬,简单几句说明缘由。

进入3月,茶楼的生意也不好了,同一条街的店铺大多关了门,贴上暂停营业的告知单。疫情切断了客流,整个上海都能感受到店租压力。一位在田子坊经营了14年的店主年初搬到了武康路,房租稍微低了点,但没过俩月,连路边的梧桐树上都拦了封条,更别说开店。芮欧百货四层员工流失严重,一个店主抱怨,“今天(3月22日)连帮开灯的人都没了”。

店主许海港的餐饮酒吧在浦西的虹梅路,封控前正常开门,但连着多天“一块钱都没赚到”。3月中旬禁止堂食后,外卖一单都没有,许海港只好把菜单放在门外,供顾客点餐打包,但每天最多一两个客人。

●许海港将菜单摆在门外。许海港供图。

半年前,69岁的许海港刚学着开通了外卖。没有经验,也不舍得花钱刷排行榜,一个月只有六七单。辞退员工之后,酒吧变成了夫妻店,他是主厨,太太负责调酒。许海港不会操作电脑,开发票也要附近店主帮忙。

他模仿别的商家,在外卖平台上出售原价100多元的“1元套餐”,希望换取好评增加客流。顾客来了,真的只花1元,到店后不再消费,还自带饮料,许海港心里不舒服,“你们这些白吃白喝的”。但他还是微笑着,弯腰给顾客倒水,热情地和他们聊天。

客人当着面连连夸赞,回头就在平台上写了差评。回忆起这事,69岁的老人“气笑”了,操着港普自嘲:“哎呀,没办法啦,吃霸王餐,给他们倒水还不感谢。”更让他无奈的是,吃霸王餐的近百个,没有一个回头客,“永远消失了”。

许海港从未做过这样的促销。他是香港人,说着流利的英语,在上海开了近20年餐吧,好的时候月入9万,是店租的两倍多。顾客90%是外国人,用古巴酒和美食社交,一周来两三次,许海港说,“我和每一届驻上海的古巴领事都很熟”。老顾客打个电话,他只需提前准备好餐食,等着就行。

在店主们的记忆中,上海还是那个热闹、洋气的魔都,即便在普通的居民区,老洋房边也搭配着法国梧桐,行人衣着讲究,随时可以走进街边的西餐厅、露天咖啡座、艺术作坊……3月25日,生活博主俞菱发布的街拍视频引起很多上海人的共鸣,“只要淮海路光明邨还有人排队,上海的生活就一切照常!”小店作为海派文化的一部分,早已融入当地生活。

在浦西的绍兴路,一个十多平米的院子是女装店主向芬芬的“会客厅”,一直免费开放,无偿提供茶水和充电。店铺开在居民区附近,盘踞十几年,一个退休的阿姨衣着时尚,每天早晨出门前都进店让向芬芬参谋她的衣服搭配,反复几次,直到满意为止。

现在这些消失了。店主们说,这次疫情的影响比2020年初更严重:两年下来,无论是消费者还是老板都疲了,“拯救小店”的悲情文字再唤不起同情,顾客兜里也没钱了。

3月31日,吴春亮长长地叹了一口气——茶楼里几十斤圣女果、杨桃、木瓜和绿叶菜快速腐烂,散发出发酵的气味。停业前,他每天到店两三个小时,搞卫生,整理仓库,给金鱼换水。最近,茶楼老板告诉他,3月的工资只能象征性地发几千元。

孩子出生前,吴春亮曾设想,将自己的咖啡馆打造成知名的连锁品牌,在上海开几十家,成为家族企业,传给自己的子女。他想得很细,以后如果孩子不愿意干家务,可以叫来店里刷盘子,扫地。孩子读高中时,能在店里干兼职,学会待人接物。那时店铺生意不错,“一年净赚200多万。”

想起过去,吴春亮脑子里的画面都是美好的。这个年轻老板每天在不同的店里走走看看,偶尔在吧台后做咖啡,有拎着东西的女顾客进门,他及时上前开门;递上餐纸,和顾客闲聊,对方发现他居然是老板,所有人都面带笑容。

从陕西杨凌的农村老家到上海打拼,偶然进了一家美国品牌的咖啡馆当服务员,吴春亮的命运从那时改变。他从没喝过咖啡,英语连26个字母都不熟,但他开始逼着自己读英文报纸。店铺在偏远的外地新开门店,其他人都不去,他自告奋勇,三年后当上了店经理。此后,吴春亮在不同的咖啡店当主厨、经理、店长,很快有了自己的店铺。

那时他不到30岁,比现在瘦挺多,照片里可以看到脸上的苹果肌泛着光。每次新店开业,别人送来的果篮、花束甚至是一双皮鞋,他都拍了照片,发到朋友圈。在他看来,那是自己最好的时候,“工作时很开心”。创业阶段没遇到过什么困难,从2013年开始他每半年开一家店。很快,他在长宁区买了房子,娶了上海本地的姑娘。2020年夏天,这个33岁的男人有了孩子。

●吴春亮的咖啡馆旧照。吴春亮供图。

初为人父的喜悦并未冲散疫情的阴霾。附近的外企办事处解散了,还要控制用餐人数,咖啡店很快入不敷出,每个月亏损近20万。仅仅半年里,他就失去了2家店,股东不再投钱,吴春亮手里的资金也不多——此前的盈利主要用在了开新店上,而且他刚买了房子。

但他还剩两家店:古北路店和昌平路店。有朋友劝他及时止损,关掉所有店,吴春亮不甘心。开新店每家需要投资六七十万元,有时钱不够,他还向朋友借,“都赔进去了”。白天他在店里忙,焦虑怎么赚钱,晚上起床给孩子换尿不湿、喂奶,无法休息好,心情烦躁。妻子埋怨他忙于工作,照顾家里少,夫妻俩开始吵架。

为了守住自己的店,他开始向银行贷款,也开通了多种网络小额贷款,一共借了70万。在昌平路店,吴春亮听取一位年轻女顾客的意见,开展明星粉丝应援活动,想增加客流量。此前店铺风格偏商务,后来挂满了年轻男明星的海报和照片,灯牌闪闪发光。

这类活动他从未办过,明星也大多不认识,女顾客帮忙联络粉丝团,还收介绍费。几场活动下来,吴春亮发现小姑娘们不是冲着咖啡来的,反倒影响了其他顾客。有老顾客直言,不喜欢这样的店。

疫情以来,小店的艰难境况在上海普遍存在。据官方数字统计,在网红打卡地田子坊,2020年就有大约四分之一的小店关闭,街中央的小玻璃房两年内撤了一半店铺。在此处开手工艺店的一位店主说,曾一个月不到10人进店,平均营业额仅是此前的10%。当年3月,“跟俞菱逛马路”的公号编辑走到上海市中心街头,一个小时内遇见了20家小店在“旺铺出租”,其中进贤路就有9家。

多家餐厅五折出售招牌菜,一家健身房两折多卖线上课程。有茶叶店老板直接转行干销售,卖黄金首饰。

过去两年多,店主们都在想办法抢救自己的小店。

69岁的许海港开始用信用卡交店租,下个月要还款时再借下下个月的。酒吧流失了近七成外国顾客,他也学年轻人在网上打广告,吸引中国客人。2021年初,一个陌生电话打到了酒吧,自称“某音”工作人员想帮助小店营销,邀请他去酒店参加宣讲会。

活动现场很正式,许海港和一个做日餐的朋友到了那里,先签到,20多个职员身着正装,言行礼貌客气。许海港记得,到场店主大约五十个,男女都有,年龄在40~70岁之间,大多是干餐饮的。大屏幕上列出数据,“上海有3千万人,我们发在×音上有××人可以看到,进店的就有××人,你们店就可以赚500万。”

“今天只有10个名额,只需付3万块……”许海港听到这觉得有诈,但坐在后排的朋友已经冲上去交钱,“都不是小跑,就像马拉松冲刺一样。”有人没带钱,对方说可以转账,支付宝上没钱的,还手把手教会开通了“花呗”。交完钱没多久,所谓“某音”工作人员的电话再也打不通了。

借钱、受骗、分租合伙人仓皇退出,很多店主都有过相似的经历,有人自掏腰包填上店里的账,有人为此欠下好几个月的房租。一些人想改变依赖线下营业,靠人流营收的传统模式,但店租压力巨大,建国西路上的一位茶饮店老板说,“改革还在路上,而生计就在脚下。”减免店租的优惠政策在疫情之初实行了几个月,且只属于房东为国企单位的少数幸运者,往后再也赶不上了。

吴春亮曾把古北路店装修成陕西面馆,顾客还是少,半年后又转回咖啡店,仍无改善。员工一再裁减,最后每家店从6个人变成了3个。往昔的热闹不复存在,吴春亮有时搞搞卫生,闲下来时都站在门口张望,看看有没有客人来。

在众人面前,他依然维持着过去阳光的形象。那个夏天,他只发了两条朋友圈,一条是孩子的满月艺术照,他配文“人生更加美好丰富了”。另一条是上海电视台某主持人到店就餐,他激动地和对方合影。但照片里,他系着围裙,眼角泛着皱纹,微笑里透着疲惫。

2021年,疫情后的第二个夏天到来时,吴春亮仍旧没守住他仅剩的两家咖啡店。此前关闭的店铺合约没到期,交给房东的保证金拿不回来,让他损失了20多万元。他原本想转租昌平路店,但疫情下投资者都很谨慎,他断断续续谈了5家,无一人接手。

古北路店铺彻底关门的那天店里空了,冰箱、桌椅板凳送了人,让吴春亮觉得陌生而恍惚。在他的讲述里,和房东交接完毕,他加快步伐,头也不回地走了,“(留恋)没必要了”。

●多年前,古北路店开业那天。吴春亮供图。

最崩溃的时候,吴春亮连着几天不回家,晚上就睡在车里,难受时躲在车里大哭。在家里,他和妻子更频繁地争吵,甚至故意找茬,逼妻子离婚,“不想拖累她”。他曾离家出走,一个人到了广东珠海,五天里,他想的最多的是如何结束生命。痛苦、自责、悔恨,他骂自己没能力还打肿脸充胖子。

如果听从朋友的建议,早早关掉所有的店,就不至于沦落到这步田地。网贷的利息越滚越多,增加到了30万,他只好向亲友借了100多万,先还了。他现在不但血本无归,还欠下难以偿还的债务。吴春亮说,在珠海的酒店里,他跨出了自杀的第一步,但内心不断挣扎:如果死了,老婆孩子怎么办,欠下的债怎么还。想到不能这样不负责任,加上有些害怕,他放弃了。

聊起这次经历,他刻意避开“死亡”等字眼,只说“想不开”。家人不理解,既然咖啡店不赚钱,为何还继续开下去。吴春亮觉得,开店是自己的梦想。家里条件不好,他初中没毕业,15岁就外出打工,先是上工地干建筑工,后来到了广东东莞。同村的4人被遣送回家了,他兜里没钱,一个人四处晃,跟着陌生人在电线杆上贴小广告。

他也进过东莞的玩具厂和印刷厂当流水线工人,每天早上五六点起来上班,一直干到晚上十一点,月工资不到400元,直到偶然间闯进了上海的咖啡馆。他言语朴实,多次提起自己学历不高,认知有限。但在另一个维度上,老家的同龄人大多早早结婚,孩子都要上初中了。家里五兄妹,就他一个人在一线城市安了家。

他的最后一家咖啡馆——昌平路店现在改成了酒吧。去年7月,店铺彻底倒闭后,他仍旧不甘心,不愿直接交回房东,交着房租空等了3个月,才转给了一个朋友。

我接触的多位店主都来自外地,多是西部欠发达地区,在上海打拼十多年,靠着小店逐渐买房安家,成为都市里的新中产。“放弃才是最简单的”,来自贵州的一位店主说。除了梦想,小店不仅保障了他们的生活,也承载了阶层流动的可能性。

依托着小店的方寸之地,他们在大都市慢慢扎下根。16年前,店主向芬芬和丈夫拉着个行李箱就从湘西到了上海,在这里工作、创业、安家,铺开人脉网。如今除了房贷,两夫妻还有两个不到10岁的孩子要养。店铺30平米左右,每月店租、人工和水电加起来大约要3万元。

女装店刚复工的半个月里仅接待了4位顾客,为了引流,爱好文学、性格内敛、面对镜头紧张都不是问题,向芬芬在抖音上连着直播几个小时卖货,但收效甚微。

疫情相对平稳时,她的“会客厅”也恢复过几许往日的热闹,办过几场活动。一些老顾客过来看书,吃下午茶,聊聊彼此的生活。有人曾在离婚的前夕,专门去咨询她的意见。在过去十几年里,顾客和店主之间慢慢转为朋友关系,互相解答困惑,甚至交流诗歌、哲学等。向芬芬喜欢文学,没生意时坐院子里看书写诗,也有顾客一写了诗就找她探讨。

●女装店前的小院子一角。向芬芬供图。

这些顾客很照顾她,四季的衣服都在店里买,外出旅游也会带回当地特产。有重庆游客路过,因为小院免费提供茶水和充电,还被向芬芬邀请一起吃午饭,再到上海时送来了一堆火锅底料。有外地的老顾客为了方便,专门订了店铺附近的酒店。她最想留住和顾客之间的连接。

许海港准备换家小店,店面和租金砍半,或许能够再支撑一下。“筋疲力尽。”69岁的老板感叹道。他总想起过去,每到周末有很多熟悉的“老外”来店里喝酒,有人喝得兴起,老夫妻想回家休息,给他们搬张桌子放在门口,开两瓶啤酒,就走了。过春节时,一堆老外聚在店里跨年看烟花,肤色、身形各异的人,举起双手欢呼。

经营19年了,他希望这些老顾客以后回来,还能看到他的店。对很多店主来说,小店也是城市记忆的重要组成部分,他们身处困境的同时,也在期盼昔日迷人的烟火气早日回到上海人的生活里。

比起未来的计划,眼下的生活才是最要紧的。说到没法如期还欠款和房贷,吴春亮又叹了口气,“再想办法吧”。现在,他不如以前自信了,不再主动和顾客聊天,加微信。

今年2月,他被朋友邀请到茶楼帮忙。朋友是他的老顾客,茶楼原本生意很淡,去年4月引进了剧本杀,客流大增,周末每天的营业额有2万,2月店铺的流水有46万元。看到别人店里如流的顾客和入账,他想起自己的过去,心情复杂,一方面,他反省当初故步自封,另一方面,他又给自己找理由:咖啡馆面积小,无包间,不适合搞这样的创新。

春节前,吴春亮的心情再度跌落,以往他都给朋友们寄礼品,打电话拜年,现在,他没钱买礼物,也无法理直气壮地问候那些“债主”朋友。除夕零点他发了一条朋友圈,第一次公开袒露自己的心迹。难过、自责、悔恨,他用了这样的词,说8年创业仿佛一场梦,“为了自己无知的梦想,伤害了那些真挚帮助自己的人”。

妻子此前是他的顾客,去年他提了七八次离婚,吵得激烈时,妻子也说气话:离就离,明天就去民政局。但妻子始终没有离开,丈母娘平时帮忙带孩子,还出钱补贴小家的生活。现在,他看着儿子一天天长大,咿咿呀呀地学说话,跑过来抱自己,感觉到了难得的开心。

有朋友拉他一起当店铺中介,从房东手中拿到店面、办公楼租给店主或公司,赚中介费。他说自己当初每半年开一家店,太膨胀了,其实不是很赚钱,后面开的4家店,都有老顾客和朋友的投资。现在,他谨慎得多:当中介不需要成本,也不用担风险。但这轮疫情之后,新的计划又要耽搁至少几个月。

(应文中人物要求,吴春亮为化名。部分内容与头图源自公众号“跟俞菱逛马路”。)

- END -

=============================================================

知乎故事|医生得了本专业的疾病是一种什么样的体验?

题图来源:《欢乐颂》

编辑:蜂蜜栗子

看到这个问题,我想说说我最近的神奇经历:

在影像科室见习,无意间查出肿瘤,然后被自己老师带着送进医院。

是这样的,让我慢慢道来。

我是一个医学生,医学影像学专业。

我们专业前两个星期要进行专业认知实践,所以我们要去附属医院的影像科进行「一日游」。

认知实践嘛,本来就是去参观一下。首先要先集合强调一些注意事项,然后再去各个影像科室参观。

B 超是最后一个科室了,但是我前面已经累瘫了,就直接在凳子上坐着开始玩起了手机来。

但是我们老师前面还特地强调了,不要在科室玩手机,不然会给病人留下不好的印象。

更愚蠢的是,我还没有意识到我们老师刚刚走过来看我了。

所以老师就记住了我这个年轻帅气的小伙子。

快结束时,老师说,我来给大家演示一下 B 超操作吧,来一个同学做模特吧!

老师立刻一脸坏笑地看着我,就这位同学,别躲了。

所以我就被抓着当了模特 ,其实后来想来这真的是非常非常幸运的,甚至觉得是天意吧。

接着,老师便拿着探头慢慢给我做扫描,同时对大家说:「大家看哈,这个是心,这个肝,这个是脾脏……」

老师硬是细致地给我慢慢地全身扫描,那叫一个社死现场!

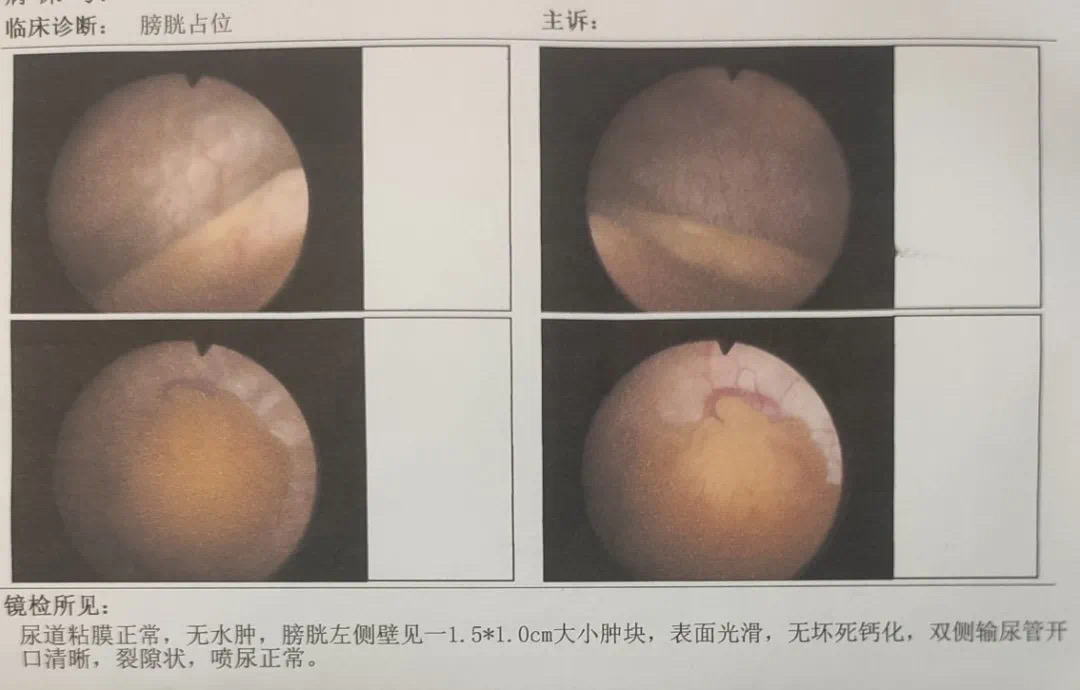

但是到下面膀胱时,老师突然停住了,开始慢慢扫起来,并且仔细检查起来。

看着老师脸色凝重,我感觉到有点不对,问老师怎么了?

老师说,你这里面有一个异物。

我还以为老师开玩笑呢,毕竟我没有什么不舒服的。

接着老师询问了一下我的一些基本情况,但是我没有任何不适的地方。

随后老师便出去了,过了一会儿带了另一位老师过来,重新再帮我扫了一遍,发现确实是一个异物,但是具体是什么并不清晰。

老师们便推荐我去做一下进一步检查。

我在了解后确实有点紧张,但是想着我并没有什么症状,还是那么活蹦乱跳的,也就没怎么放在心上,便也没有立刻去做检查。

但是好巧不巧,过了几天后,我要去上外科实践课,而我外科老师是泌尿外科的,我便顺便向老师询问了一下情况。

老师感觉情况肯定没有那么简单,便嘱咐我下午去他门诊做一个膀胱内镜,看一下情况。

还留了一个联系方式给我,提醒我要记得去。

其实我有点不情愿去,因为据说膀胱内镜很疼,但是后来真的非常感谢我的老师。

想着我还是去吧,然后下午就去附属医院泌尿外科门诊部了。

我到了之后,给老师微信发了一个,到了,老师便立刻赶来了。

做了膀胱内镜后,发现里面那个物体可不止一点点大呀。

老师说最好立刻手术把这个切除掉,并且做病理活检,了解它的性质,怀疑有可能是一个肿瘤。

我表示当时有点慌了,虽然还是一个医学的门外汉,但是肿瘤的危害还是了解的,便开始认真考虑治疗了。

我的老师便直接给我安排了一个住院登记,让我第二天来住院,那叫一个周到服务 。

住院后老师便立刻给我安排了手术,直接第二天上午第一场。

我当时是非常慌的,本来我心态还好好的,直接就住院立刻手术了,猝不及防。

后来,手术还是挺顺利的,膀胱镜切除后立刻送病理活检了。

在医院住院期间,我发现病房的护士好像都认识我一样 。

有一次打针时我便问了护士,为什么你们好像都很熟悉我一样?

她说,因为你是现在整个病房最年轻的病人,而且你的患病经历让人印象深刻,我们还讨论了你(一脸窃笑)。

我:……

有一个非常有趣的地方,医生们来查房时,别人打招呼都是,医生好呀!

而我是,老师好!(实在不好意思改口)

后来我的结果出来了,低度恶性肿瘤,没有浸润生长,切除以后注意复查即可。

还好发现的早,如果继续发展下去,结果如何就无法预测了。

如果说没有那次 B 超检查,没有遇到自己泌尿外科的老师……

就像冥冥之中自有天意,只能说:好人一生平安!

=============================================================

切除子宫被拒后,我靠节育环缓解疼痛

腺肌症,

一段女性与痛经的斗争史

痛经,对很多女孩来说并不陌生。每个月到访的月经,除了带来下半身的粘腻之外,更可怕的是腹部的剧痛或持续性钝痛。痛经是如此普遍,以至于在经期还能活蹦乱跳的女孩,往往会收到身边人艳羡的目光。与巨大的女性痛经比例形成反差的是,人们对痛经的漠视。

薇薇今年39岁,是广告公司的一名员工,患腺肌症9年。从小学第一次来月经,她就开始了跟疼痛的斗争,最常用的办法是“挺着”。秉持着“是药三分毒”的想法,她尽力去忍受疼痛;疼得受不了,就吃止疼药过日子;直到各种止疼药都无效时,才开始正式治疗腺肌症。

保守治疗不顺利后,她想到通过切除子宫来根治疾病,并且自认为拥有对子宫的处置权,却遭到了医生的反对。绝望之下,她戴上了曼月乐节育环,但节育环究竟能帮她多久?她也不确定。

中华妇产科杂志中提到:子宫腺肌症多发于生育年龄妇女,发病率为7%~23%,病因不清,治疗手段有限,除子宫切除术外,保守治疗的效果难以令人满意。

在薇薇的故事中,我们能看到一段典型的女性疼痛斗争史,也借此重新思考子宫对于女性的意义。以下是她的自述:

一

人是不会疼死的吧

小学五年级,我来了月经,从那时就开始断断续续地痛经。

最常用的办法就是“挺着”,挺了两三天就不痛了。最常听说的一句话叫“等你长大了、结婚了就好了”,等你真结婚了,又会有人告诉你“生了孩子就好了”。我没生过孩子,但跟我一起看病的姐姐生过,还是确诊了腺肌症。

妈妈的医生朋友告诉过我一个偏方——撅着屁股趴着。据说我痛经是因为“子宫后位”,所以撅着屁股可以让子宫挪到正确的位置。现在想想挺扯的,但仍然有这种说法。

2013年左右,30岁时,我被诊断为疑似腺肌症。医生给我解释过子宫腺肌症,它是子宫内膜异位症的一种,就是子宫内膜长到子宫壁里面去了。每次来月经,子宫内膜都要脱落和出血,如果它长到了子宫壁里,为了脱落,就会拉扯子宫壁,产生疼痛。如果它一直无法脱落,日积月累就会造成子宫肥大。

虽然在此之前,我看过各式各样的医生,看过中医,看过西医,但貌似大家都不太当回事。有一次我去看妇科,跟医生说我痛经太厉害了。医生就说“等生了孩子就好了”,“那不生孩子能治一下吗?”“痛经怎么治啊,我给你开点芬必得” “我自己家里有芬必得” “那就吃吧”。

我还是坚持自己很疼,医生就问我有没有吐过、疼晕过,我都没有,他就说“那你这不算疼!” 我对这句话印象特别深刻,他根本没明白我说的疼痛是什么程度,只觉得别人来姨妈不也都疼?

举个例子,有一次洗澡时,我不小心把浴室的玻璃拉门推倒了,整扇玻璃迎面倒下来,一下子就切开了我右手腕的皮肤,白森森的骨头都露出来了。那时我都不觉得很疼,只是非常害怕。但痛经是一种把人按在地板上,用巨大的锤子敲击腹部的钝痛,疼到想骂人,想拿一把斧头从胃以下切掉它。

直到2017年,我才开始打「亮丙瑞林」(亮丙瑞林是一种促性腺激素类药物,常用于治疗子宫内膜异位症和前列腺癌)。起先我非常开心,因为没有「姨妈」(月经的代称)了,几乎已经停经,进入了更年期的状态。很多人跟我说,“更年期你很难忍,可能盗汗,可能脾气忽上忽下,可能......” 但是对我来说,跟我的疼痛程度相比,这些都不算什么。只要子宫不再疼,我就非常满意。

打了两年半的亮丙瑞林后,大夫主动跟我说,“你不能再打下去了,不然就真的打成绝经了。” 绝经就没有女性特征了。

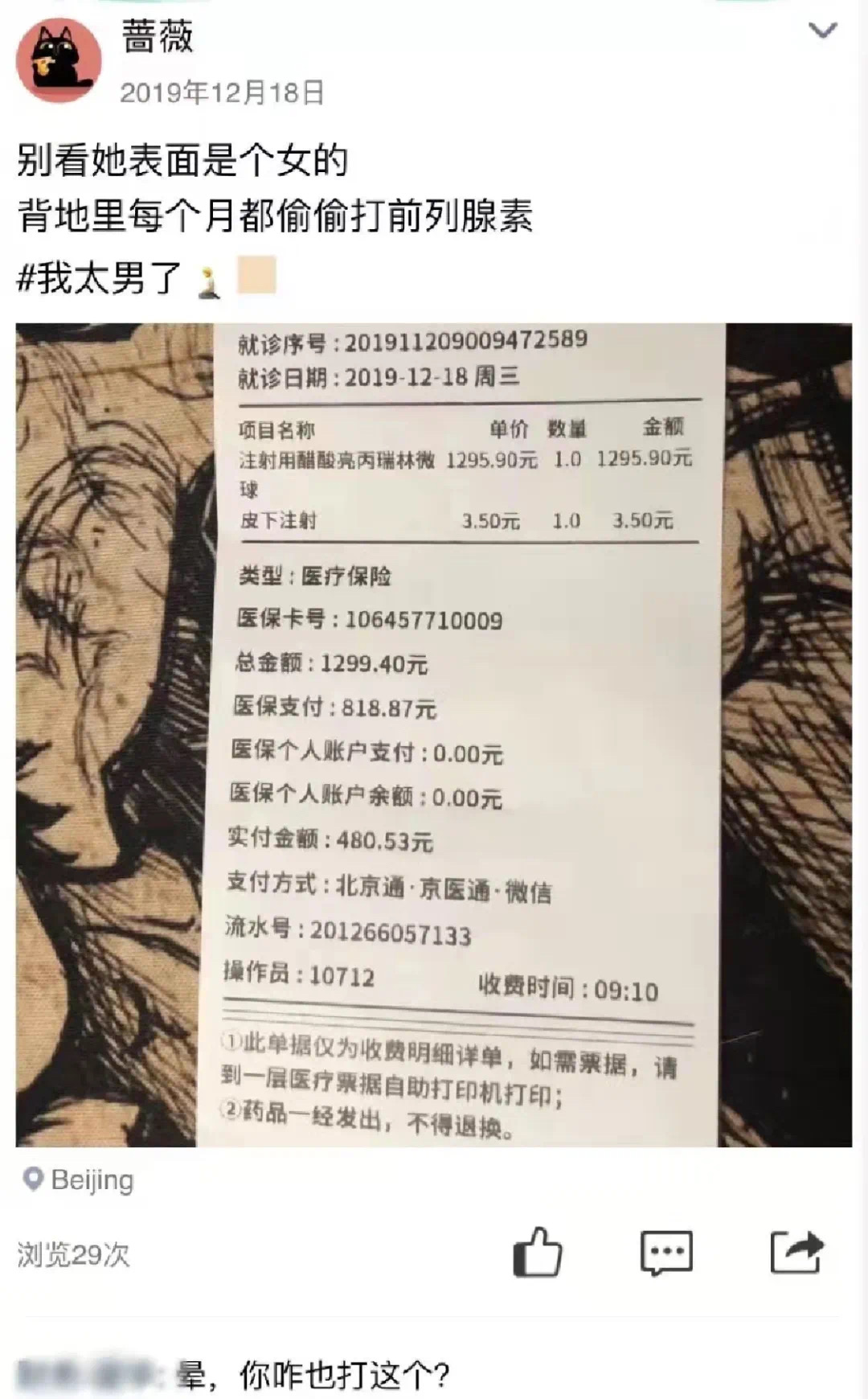

薇薇的QQ动态

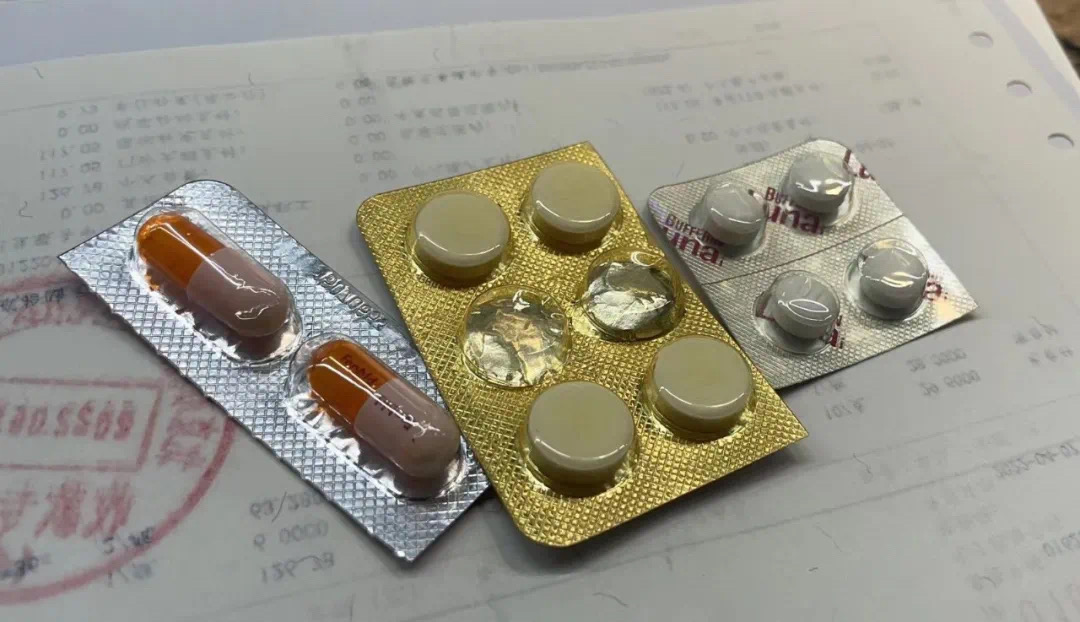

停药之后,症状就变得不可控制了,每天每天地疼。人家是来「姨妈」的时候疼,比如疼三天或者疼七天,但我基本上就没有不疼的时候。大概每隔六个小时左右,我就要吃镇痛类的药物。像普遍比较管用的芬必得,对我已经不管用了,已经吃出了抗药性。

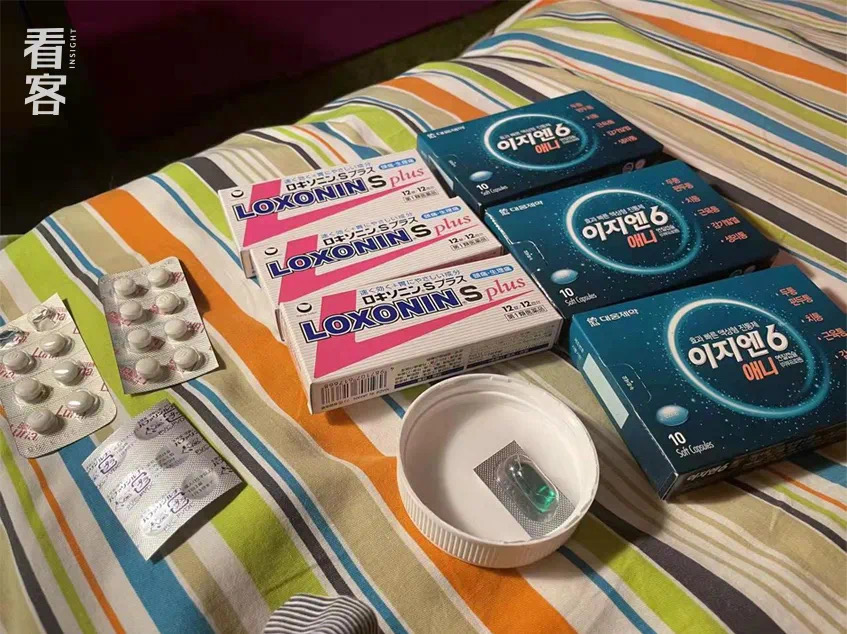

后来我还尝试过日本的、韩国的、马来西亚的、各式各样的止疼药。反正就是每种镇痛药,它能维持的周期不长,我就得不停地尝试其它药。

薇薇家里各式各样的止疼药

日本的EVE,我最开始吃它的时候,吃一粒,能管一个月经周期。对我来说,就像发现了新大陆一样。但后来它能维持的时间越来越短,可能吃一次挺一天、挺八个小时、挺六个小时、挺不到四个小时。

甚至有的时候,我吃了一粒,也不知道它是药劲没上来,还是根本没有药劲了,一个小时过去了,完全没有效果。那个时候脑子会特别混乱,就是感觉随便吧,这个身体就是有抗药性,不用善待它,不用珍惜它,赶紧使劲地给它吃药,把这个疼痛止住了就行。

最勤的时候,我可能一天吃了四粒止疼药,可是其实吃镇痛类的药应该一天不能超过三粒,但不吃的话,根本挺不住。

因为它始终疼,我晚上就睡不着,除非疼到筋疲力尽了,不知道什么时候可能就睡着了。早上醒过来后,头发根的地方全是湿的,包括刘海或者前边的小绒毛也是湿的。

我这个状态,很多同事也都知道,偶尔我实在太疼了,就直接趴桌子上睡了。我在睡着的时候是不疼的,但有时也可能直接疼醒过来。

有一次,一个特别热的大夏天,我直接走出了办公室,从三里屯快走到亮马桥了,可能走了三公里吧,走到了一个天桥上。我当时就想,妈的,我要不死了算了,太灰暗了,我的人生怎么变成这个样子?

我一直在发抖,全身都是汗,不是被太阳晒的,是疼痛导致的冒冷汗。

我精疲力尽,然后又走回了三里屯,在外面的小椅子上坐着。

网上把腺肌症描述为「不死的癌症」。癌症到最后期的话,可能会特别疼,而腺肌症就是特别疼,可是又不会真的致人死亡。

要是说轻松点,它给人带来的唯一不方便的地方,就只有疼。它使劲地疼,可是它会疼死吗?人不会疼死的吧。它不会给人造成生理性或病理性的伤害,但是它会不断地消磨精神,会让人心态崩了,觉得我可能活不下去了。

二

子宫不是你想切就能切

因为我是「铁丁」(坚决不生育孩子),子宫对我来说没有用。2019年底,我去了朝阳医院,想切除子宫。医生一开始态度温和地说,“你还年轻,万一以后你丁不住了,还是可以要孩子的”,我说“我保证不要孩子了”。

医生之前可能以为我在开玩笑,等她发现,我真的把切除子宫当作一个选择时,她就变了语气,“那也不能切,因为这个器官还有维持激素水平和支撑腹部器官的功能。”

最主要的是,没有人会真的会把“不要孩子”的话当真。医生们和年长的女性长辈,通常会认为我就是在“撒娇”、“犯浑”或者“发脾气”。

我直接问医生,“怎么样才能切掉呢?” 感觉医生也在置气,故意顶着我说,“那你去做公证吧,说你肯定不要孩子了!” 但她马上又补充,“就算你做了公证,也没人敢切!没人会给你切!”

后来,我又开始打亮丙瑞林了。

2020年,我在网上查到,301医院和中日友好医院都有个「海扶刀」的治疗方法,可以用激光去除掉病灶本身。但是当时碰上疫情,中日友好医院觉得这不是性命攸关的手术,停掉了这个手术。于是,我就去了301医院。

我去了之后才知道,海扶刀手术需要准备很长一段时间,要准确地知道这个病灶到底在什么位置、有多少个、激光具体要打在什么部位。主任说,“想做海扶刀手术,得排一阵子,现在已经排到半年之后了,你先去排核磁吧。” 然后我问了下,拍核磁大概还要再等两个半月。

我就问那个主任,“您这能把子宫直接切了吗?我想从根本上、永远解决这个问题,我不需要子宫,不需要再生育。”

我是23岁结的婚,一直都不想要生孩子,27岁之前,不小心怀孕过两次,也都打掉了。养孩子需要很多费用,要肩负很大的责任,我不太相信自己能成为一个特别好的母亲。而且,我也不希望自己再面临父辈们那种被动的情况,为了一个孩子,付出特别大的心血。

我觉得,子宫就是trouble的根源。自然界赋予雌性生物子宫,无非就是繁衍生息的功能,一旦有女性放弃了这个功能,子宫就可有可无了。当时我想的就是,把鲜血淋漓的子宫拿出去,然后就彻底不疼了,好过瘾啊!要是能实现就好了!

那个主任就生气了,“这个东西是你说切就能切的吗?”

“这不是我的东西嘛,我的东西,我可以有处置他的权利。”

“这个东西,虽然长在你身上,可是你对它没有什么处置权利啊。” 因为我是那天最后一个病人了,他就开始跟我讲大道理。

我当时就想:我的妈呀,太绝望了,受不了了。算了,我先上一个曼月乐节育环,解决当下的问题吧。

三

节育环能维持多久

这个手术很简单,医生直接在门诊就给我上了节育环。

手术前要做两次检查,一次是B超确认患了腺肌症;一次是确认没有妇科炎症,有的话,还要先治疗炎症。因为这个,我还治疗了一周。

做手术要把鞋子和裤子都脱掉,下半身是完全裸露的状态,上半身穿着绿色的手术服。接着,医生会给女生的下面做消毒,里面也要消毒,再拿一个鸭嘴钳,把下面撑开,然后把节育环从阴道口伸进去,放到子宫里。节育环是一个很小的白色T字形塑料,横边三厘米左右。

中间有大概五秒左右,我感受到了钝钝的疼。但对于我来说,这种疼和我之前见过的“大风大浪”相比,完全不算什么。最后医生把鸭嘴钳抽出来就完事了,整个过程大概五分钟吧。

结束之后,医生给我开了七天的病假条,让我注意休息。我妈说,“没事,我们那个年代,女的都像牲口一样,直接摁床上,就把节育环上了。当年我上完之后,还自己骑个自行车回去了。”

我也觉得不用休息那么久,在家里呆了三天,就去上班了。不过我这个不能作为建议,因为我也见过,有的女孩子会说疼得不能忍,疼得哇哇哭的那种。

当时做检查过程,我遇到过一个姐姐,已经戴了节育环七年,里面的药物没有激素可以释放了,又开始大量流血。所以她要把体内的曼月乐摘掉,再重新上一个。

我说“姐姐你是会痛吗?” “我不痛啊” “你不痛你上这个干嘛呀?” 她说自己会流血不止,造成贫血,到一定程度时,还会脸色煞白、晕倒。我才知道,原来每个人患腺肌症的表现是不一样的。

自从上节育环之后,我大概有一年半的时间不痛了,会有一点点发胖,但不会一下就变成胖子。

另外一个副作用是,月经可能一直都处于淋漓不尽的状态。打比方说,我的月经周期是13号到27号,大概七天。但是实际上过完了生理期之后,我可能一直都处于那种湿答答的状态。

它不是说一直往外流血,而是不知道什么时候,冒了一泡血或者有颜色的分泌物。等我垫上一个卫生巾吧,但它又没有了。所以可能很长一段时间,甚至整个月,我都要随身带着护垫。

不过,疼痛程度真的减轻了很多,要是那个时候(戴节育环之前)有七八分疼的话,现在可能最疼的时候,只有一分疼。

虽然现在肚子不怎么疼了,但薇薇还是习惯随身带着止疼药上班

不过,我身边也有人上完节育环之后,没什么效果。

她叫菜菜,患腺肌症十多年了,刚开始尝试了各种止疼药和短效避孕药,忍了几年不行了,就跑去医院问,戴了曼月乐。头一年还行,第二年就月经不规律,一个月来两三趟。

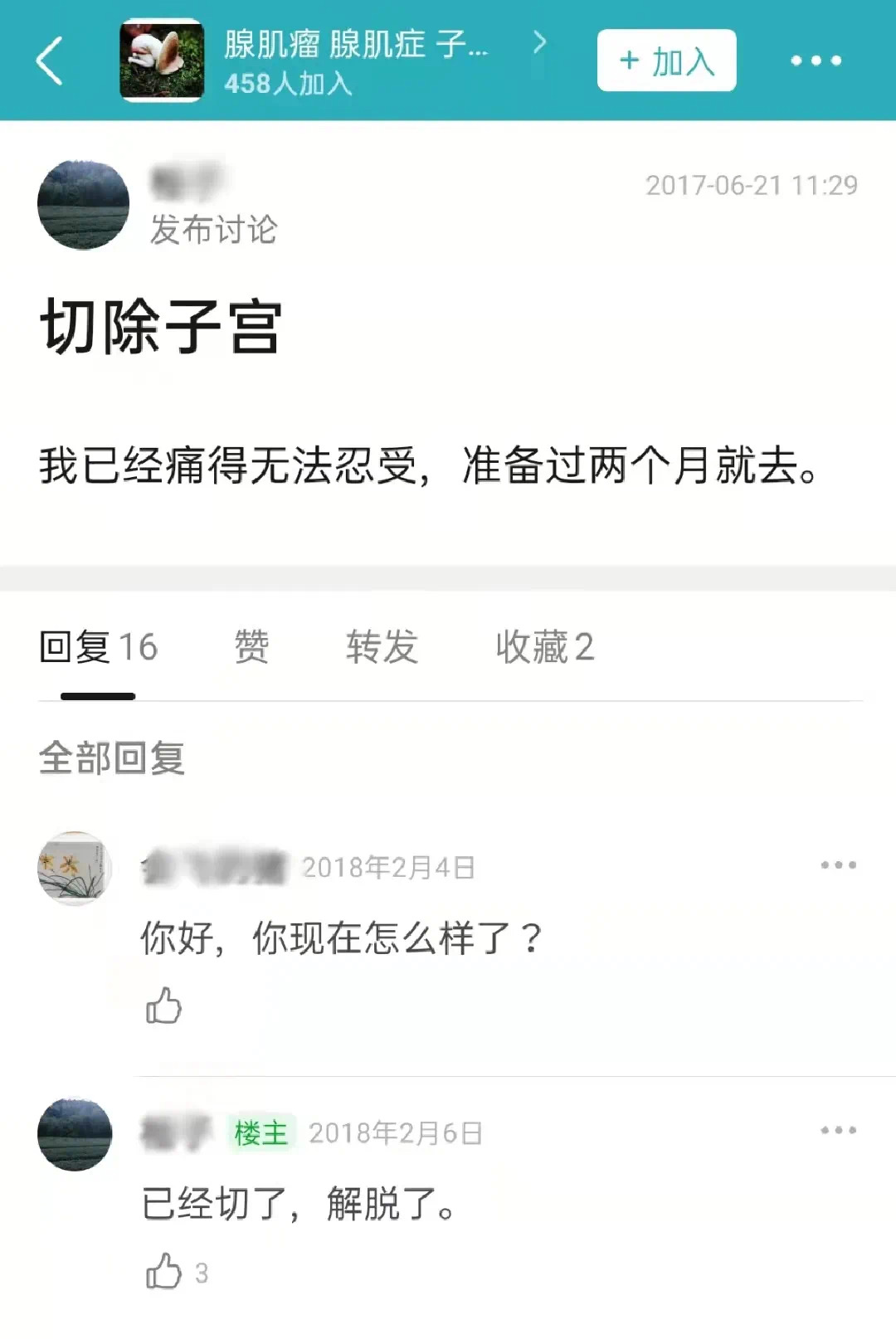

“各种办法都尝试过,想不出别的招了”,所以4年前,她做了子宫切除手术。没有了子宫,她觉得自己身上很多莫名其妙的痛都没了。

菜菜在豆瓣小组发帖

菜菜身边有不少腺肌症患者,她们都庆幸自己切除了子宫,甚至后悔没有早点去做手术。之前很多人都在纠结,子宫切了以后会不会早衰,会不会变老,会不会有各种各样的问题。但她觉得,这些问题是很不必要的担心,跟腺肌症带来的痛苦相比,切掉子宫没感觉有什么副作用。而且,还省了一笔姨妈巾的费用。

菜菜有个儿子,她觉得腺肌症的痛跟生孩子的痛差不多。“大痛起来,在床上滚来滚去。每次大姨妈来,头几天就腰酸,第一天还好,到第二天我大痛的时候,基本上就不能上班了,得专门躺在床上,养肚子。”

本来她想熬到绝经的,那时就不会痛了,但实在受不了了,只好切除子宫。“一个器官威胁了你,带给你的只是痛苦的话,切除子宫就像切除扁桃体,切除阑尾,道理是一样的。”

唉,女人打从一生下来受的罪,真不是数得清的。按这个疼痛程度来算,我这辈子大概生了几百个孩子那样吧。

不过,如果有女孩子在犹豫切掉子宫还是上节育环的话,我觉得还是听大夫的建议,相信他们在病理方面更有经验。其实我现在还挺知足的,没想到曼月乐帮助这么大。节育环的周期一般是5年,也有人是7年左右,我想着再坚持坚持,看能不能坚持到绝经。

*文中薇薇和菜菜均为化名

作者 卢龙恩 | 内容编辑 百忧解 | 微信编辑 白白