凡人往事(356)

一个天文学博士决定做装修工

我曾励志研究宇宙,

如今成了一个工头

2021年初,32岁的波比离开工作三年多的一所985大学,他放弃了大学老师的工作,放弃了自己一路读到天文学博士的学术生涯,决定彻底转行,去做装修工人。

在学校工作,等级森严,看人脸色,青年教师如他需要去帮上级的女儿取成绩单,填防疫表,还要目睹学生被视作劳动力随意差遣。这都让他很不舒服,他感到自己在学校里是个异类,犹豫过后选择跳出象牙塔。

装修公司开了一年,从设计到施工一条龙,什么都做。他有了两个工作伙伴,告别内卷,每天工作八小时。他说,社会上有一种把体力工作矮化了的倾向,他想让体力工作拥有它本该有的尊严。

以下是他的自述。

一

是工人,工头,还是设计师

我辞职做装修刚刚好快一年,从2021年年初到现在。先是不想在学校再工作下去,我就想自己能干什么,想起了装修这个事情,我能干也愿意干。考虑了一年多,等到过完年发了一笔钱,我就辞职了。

我也不知道自己是叫工人,还是工头,还是设计师,好像都有一点,又好像都不是。我跟别人介绍自己不知道该用什么title,会说我刚开了创业公司,在做装修。

最初决定做装修,我就打算做全包的模式,从设计到施工都做。此前我买了自己的房子,是一间二手房,装修自己房子时候,发现装修公司太不靠谱,太糊弄了,我家很多的施工工序是我自己跟工人一起做的。

我就觉得这个事情很怪。市场那么大,有这么多需求,花了那么多钱,但是没有一个能做好的人。我家请的是南京一家挺有名的装修公司,结果工人不会做,需要我告诉他们怎么做,最后我还得示范怎么做。

波比的妻子和他一起装修工作室

说起来都很匪夷所思,比如说地面在铺地板之前需要找平,要做一个相对平整的平面,叫自流平。它的原理就是用比较稀的液体,比如水泥浆倒在地上,因为是液体,它就会自己形成一个平面,等到凝固以后就会成为一个非常好的地基。

但是做这个东西有个先决条件,需要把灰都扫干净,不然液体在灰的地方会有小的凹陷。扫干净这一步工人都做不到。装修公司给我保证自流平的工艺他们做过,他们也会做。

工人说扫扫就够了,就开始倒水泥。做完第一遍效果非常糟,就把它砸掉,重做第二遍。

我告诉他们应该做到什么程度,光用扫把扫是不行的,扫过之后还需要用吸尘器吸一遍,再用湿抹布擦一遍,才能尽量减少灰尘。第二遍的时候我买了一个吸尘器带到现场,买了几块抹布,跟施工工人一起把地上的灰擦干净。

还有一些更简单的事情,安装墙面上的开关、插座,要横平竖直,就这一点绝大多数的装修团队也做不到。

我觉得这中间存在信息不对等,我们作为消费者,其实对装修一无所知,装修队有很多偷懒或者偷工减料的余地。如果自己不懂,很容易被忽悠过去。加上利润空间也很高,很多半卖半骗的行为出现了。当我需要做某种工艺,问的时候他们会说,ok,做过,没问题,但实际上他们没有做过,也做不到。

这个钱好赚,它是一笔一锤子的买卖。一个人很少能够在短时间内有两次或者更多的装修需求。不可能说我之前在哪家有不好的经验,下次换一家。所以装修公司面对客人,能骗一次就骗一次,我感觉是这样。

再比如说设计,如果现在买了一个房子,找到一个装修公司,大概率对方会先问是哪个小区、哪个楼盘,报出楼盘之后,他就有一整套的方案了。

这些公司的数据库里有每个楼盘的户型,这个户型做成什么样,它都有现成的方案。要选的就是风格,是中式、欧式、美式,还是北欧、日式?大多数设计师做不到帮助客户满足他们个人化的需求。

我判断装修市场里有很大的机会,还有一个原因是发现体力工作的价值被低估了。

一处施工地

装修工分为水电工、木工、泥瓦工、油漆工,水电工的工钱稍贵一些,但总体而言,相差不大。如果是很熟练的工人,一天8小时大概400到500块。没有什么上升渠道,做得好做得差都是为了工钱,很难通过做好当天的工作,让他们的收入或者是工作地位变好。

付给装修公司的钱,绝大部分进不了工人的口袋。所以如果做一个公司,自己做工人,其实是有利润空间。

我们到现在陆陆续续一共做了大概十个项目。有一些是单纯做设计,交给施工团队施工;还有一些是做项目管理,比如朋友要开一个健身房,商业楼盘需要装修成健身房的样子,我负责协调施工方、设计方,管控整个项目的进度,把关供应商提供的产品和服务质量。

有两个项目正在收尾,一个是我的朋友,年轻人自己买了一个二手的小房子,想要重新装修作为今后自己的住宅。另外一个是朋友的妈妈,她的房子比较老,想重新翻修一下,之后在这边养老。

之前我没有这种体力工作的经验。只是本科大四和刚读研究生的时候,打过小时工,在国外读博士的时候端过盘子。做了装修之后,我自己没有很明显的感觉,但是有朋友说我明显变强壮了,不知道这是不是真的。

二

离开象牙塔

曾经工作的学校是我的母校,本科上学的时候,我的想法就是以后一定要回到这里工作,报效母校。真的,因为学校有很深厚的以学校为荣的传统。国外博士毕业之后,我拿到了两个工作offer,还有一个是国外高校,比较一下还是选了母校。

我没有教学任务,是纯研究的岗位,方向是研究恒星是怎样诞生的。但进来之后我就觉得环境不像我想象的样子,不管是硬件还是软件都有一些失望。我可以预期到国内的高校没有那么好,但是它确实是非常差。

大学老师的工作不是纯粹坐在办公室里对电脑打字,它有很多外人看不到的不好的部分。学术界是一个等级森远的地方,人与人之间等级非常明确——导师跟学生之间,老教师跟年轻教师之间,领导和非领导之间,都有很强的等级关系。在这个环境中让我非常非常难受。

需要做很多跟学术无关的事情。比如说,应付各种各样的项目要求,跑各种各样的行政手续。需要看脸色。

波比妻子的工作室,由波比一手设计简装

刚入职的时候,我去学校的行政办公室交材料。我当时看起来跟学生一样,行政的工作人员因此态度非常差,甚至不会正眼看我。办事的过程中,对方发现我是位老师,不是学生,他态度立马180度大转变,变得很好。

材料没带齐,我之后还要来一次,对方就说:“这么大热天,你不用自己跑,叫个学生来就行。”

在此之前,我作为学生也经历了非常多这样的事情,自己都没有意识到,那一刻把我点醒了。

学生不是佣人,不是奴隶,怎么能轻松地说出“叫学生来就行”。作为老师的身份去参加这个系统,你会更加真切地感受到这个体系有多么残酷。但是这样的现象非常普遍。

我的上级会叫他的学生去帮他取快递。我跟学生说非学术的事情不是你们应该做的,你们要明确拒绝。他们都会表示不可理解:老师让你办事情,为什么要拒绝?

我自己当学生时候也是这样的,体会不到自己被abuse的那一部分。上学的时候单纯从学生的角度,很难看到等级金字塔的全貌。以为学校只有老师跟学生之间这一种关系,老师是被尊敬的对象,学生应该要服从老师。如果遇到一个开明的老师,对学生很好,就会感觉很幸运。

有的导师压迫硕博士生,当时我也知道,但我会觉得它是个例,因为被压迫得很惨的毕竟还是少数。那个时候的社会意识还并没有觉醒到,可以去意识到这种不平等的关系是有毒的。

在这个系统之中,我也不能幸免。我需要帮我的上级领他女儿的成绩单,帮他女儿填防疫登记表。他甚至还叫同组其他老师下雨天接送他。这都是这占据工作时间的,学校的其他老师习以为常。

我很难去理解领导们的很多决定。一个比较小的例子,办公室五层楼,每层楼有一个茶水间,但都不开放,只开放院领导所在楼层的那间。我去申请,领导就说我们楼已经有一个了,你们要用的话,可以从5楼下到2楼来用一用。

再比如分配办公室,我们学院楼还很新,盖的时候盖了很大一个楼,但学院规模实际没有这么大,将近有三分之二的办公室空置。

我和一位同事共享一间办公室,但他是需要辅导学生的,每天两三个小时都有学生在办公室和他一起讨论问题。这非常打扰我工作,人家也是正常辅导学生工作,我也不好说什么。

我就去跟学院申请,能不能给我换一个没有学生讨论需求的办公室,或者开一间空的办公室给我,我先坐在里面,之后如果有一个不用带学生的老师,把他跟我安排在一起。但被拒绝了,“我们不可以为了你开这个办公室。”我就只能去忍受。

在工作之外,我跟我的同事没有什么交集。我在学校一直是个异类,我觉得跟所有同事的关系都处得不太好,他们感兴趣的事情,买房、炒股、带小孩,我也不是很感兴趣。年轻老师要在六年内升到副教授,才能拥有编制,精神压力很大。

一处施工地

天文学这个行业,大家几乎只认发表文章。如果没有发表文章,就约等于没有做。但是有很多基础性工作,比如说建立一个数据库,造福你自己、造福后人,但这个工作做完是不会有任何成绩。

我觉得这些是有意义的事情,之所以没有人做,就是因为它不被这个系统承认,大家都觉得做这个事情吃力不讨好,那就不做了。但就是因为少了这些工作,才导致整个的研究工作,所有人的工作都变得很不便利。

疫情开始之后,我感觉到很多不确定的因素。大家会觉得因为疫情的缘故,更想进入体制内的工作。但是我当时就觉得作为一个人,在这个体制下待久的话,会丧失社会生活的能力。一直做科研或者一直上课,就只会干这个事情,如果有一天我不干这个事情了,还能去干什么?

我当时感觉自己很难去融入更加真实的社会层面,这样不行,作为一个人我太异化了。我想要走到这个社会,参与整个社会真实的运转的过程。加上当时还年轻,如果再拖下去,年龄可能就是个问题了。

我家人很惊讶我的决定,也反对我辞职,我花了很多时间来说服他们,要相信我这个事情能够干成。做装修不符合他们对我的想象,我以前是一个大学老师,看起来很稳定、省时省力,基本上可以拿铁饭碗的这种工作;搞装修,非常不稳定的,耗费体力、耗费精力。

但离开学校,我觉得不可惜。我在上一份职业的路径上已经收获了很多很多东西,对社会的认知,对学术的热爱,都是从研究工作中收获到的。我受到了很多训练,这种训练也很大程度上塑造了我现在的人格、个性、世界观。所以我没有觉得可惜,我收获得已经非常多。

三

体力工作者的尊严

现在我们是一个3人团队,我在《无业游民》播客上讲了自己的经历之后,有招到两个同事,他们都主动联系我想要加入。一位是从杭州过来的,一位是从美国回来的,过去是程序员和金融行业的数据分析师,都搬到南京来了。

现在没有特别明确的分工,也就3个人,大家一起要处理很多复杂的事情。他们对装修多多少少有点兴趣,但更大的动力我觉得是他们也想跳出那种成天加班、坐办公室的工作,不想参与内卷。

做完一年之后我最大的感受是,装修比我之前想的要更复杂。毕竟此前没有任何经验,而且简简单单装修两个字是包括了很多项的工作,要把每一项工作统筹到一起,其实还挺难的。

以二手房为例,就我自己和身边朋友买房子的经验,这些房子大多数建在2000年左右,甚至有更早一点的,在那个年代适应当时中国城市市民的生活,但是现在显然已经不太合适了。最大的通病是卫生间很小,淋浴跟马桶不分开,很不方便。

波比的伙伴做测绘

那么第一步就是要把旧的装修拆除掉。拆除掉之后设计一下这个空间,重新布局。空间格局改动了,就涉及到有没有墙的改动,有墙要拆掉或者哪里要砌个墙。

墙的改动确定好之后,整个空间的格局就定了。接下来是一些安装施工,比如说水管、电线以及排水、空调管道、新风管道。之后开始要做墙面,吊顶,然后是地面,再后面就是装饰面,是刷油漆还是贴瓷砖、贴墙纸?最后是安装电器、马桶、卫浴等等。

有个我个人感觉不太正常的现象,大家都把钱花到了房子本身,花在跟生活关系更密切的室内装修的钱很少。如果在一线城市,花大几百万去买一个房子,只花可能10万、20万、30万这样去做装修,比例都不到10比1,我觉得这是不正常的。为什么不多花一点钱住得更舒服呢?

其实我们现在在做的时候,一些纯靠体力,比如说搬运工作、拆墙之类的工作,我们是外包的,因为我们3个人力不够。

面对工人态度敷衍的问题,我会有意识地通过多给他一些钱,关照一下他的劳动福利,跟他说一下敬业的态度的重要性,有时候有一些帮助的。

工人如果直接面对顾客、面对消费者的话,他们会用很敷衍的态度去做事,因为他知道顾客不懂。我去跟他说的话,他们能听出来我是懂这个事情的,我是从很多方面为他们来考虑的,所以基本上劝一劝,他们还是会尽量把这个事情做好。

我像做科研一样去做装修,一边是自己试错,一边去youtube上看别人装修的经验或者教训。装修总是在不断处理出现的新问题,根据不同的情况解决问题,这是我读到博士学到的也擅长做的事情。

波比的伙伴给新项目做测绘

刚刚第一年,犯了一些错,有一些非常细节、非常技术的教训,是经验累积的过程。但是从这个势头看,我觉得往后走应该是可以进入一个比较良性的循环。

第一年就愿意找我的大都是朋友,他们天然就信任我。这一年被疫情打乱几次节奏,加上一些试错的时间,自己施工的项目有一些延期,我在合同上也有约定好,延期是怎么样赔付,我就牺牲自己一点钱了。

我们每天的工作量是少于8小时的,偶尔可能有超出8小时的情况。一个普通的施工日,8点半到9点到工地开始工作,工作到12点去吃个饭,从1点开始到下午6点左右。保证每个人一周有两天的休息时间,我做这个事情本意就想要让体力劳动也可以过一个体面的生活。

我觉得社会上有一种把体力工作矮化了的倾向,我比较反对这个。

所以我做装修有一部分的动因是想要成为一个比较成功的体力工作者,证明给这个社会看一看。

自述 波比 | 作者 尼尼微 | 微信编辑 冻杨梅

============================================================

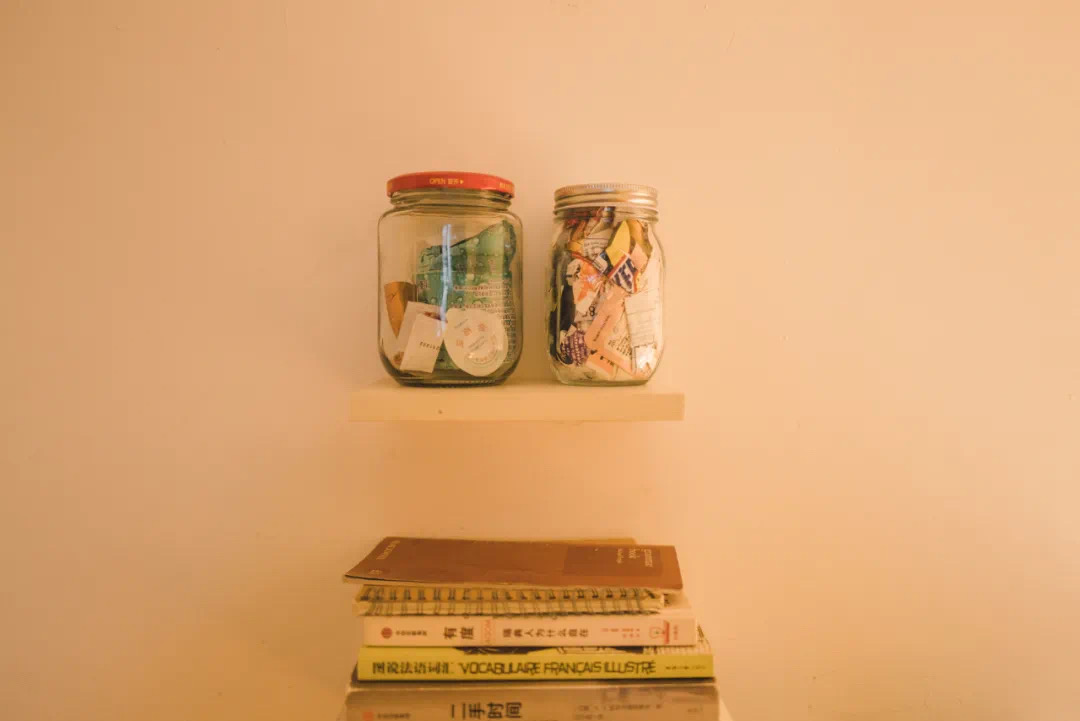

我的人生,零浪费

文、图|尹夕远

余元,一个90后姑娘,在北京鼓楼过着不点外卖,不买新衣,不使用一次性塑料制品,半年只生产一小罐(480ml)垃圾的城市生活。这听起来不可思议,在旁观者看来,甚至有了强迫症的味道。但对于余元来说,「零浪费」已经是她生活的日常。她想要影响更多的人。

一个零浪费的姑娘的一天经常是这样度过的。

早上8点起床,洗漱,固体牙膏片替代了牙膏,这样可以避免使用不可回收利用的牙膏管皮。自己做的手工香皂替换掉了有塑料包装的洗面奶。包含成分有乳木果油、可可脂、维生素E、葵花籽油和精油的润肤乳被装在一个二次利用的小玻璃瓶里,北京的空气干燥,出门前,余元会用这种自制的润肤乳把自己好好涂一遍。

这些用品都是她自己店里的产品。这家名叫THE BULK HOUSE的小店,专?售卖「零浪费无包装」的环保产品。

在北锣鼓巷的小店离住处不远,骑上二手淘来的自行车,大概10分钟就到了。出门前的穿衣环节反而花去数倍的时间。余元的穿衣风格文艺简约,她不喜欢太花哨的衣服,但对审美又有自己的一套逻辑,材质、配色都要考量。自从践行「零浪费」的生活方式,余元的衣服只剩下50件左右,基本都来自二手市集和朋友赠送。

当天早上,她选择了一件深蓝色大衣搭配橘色贝雷帽,帽子是在法国的二手市集免费淘到的。大衣已经有将近20年的历史,来自英国的市集,余元花了35英镑得到它。

但她也会花上千元在无印良品买一件自己觉得可以一直穿下去的衣服,「我不是完全不买衣服,只要是对自己真的有用的,材质耐用的,可以一直穿下去,花三四千我也可以。」

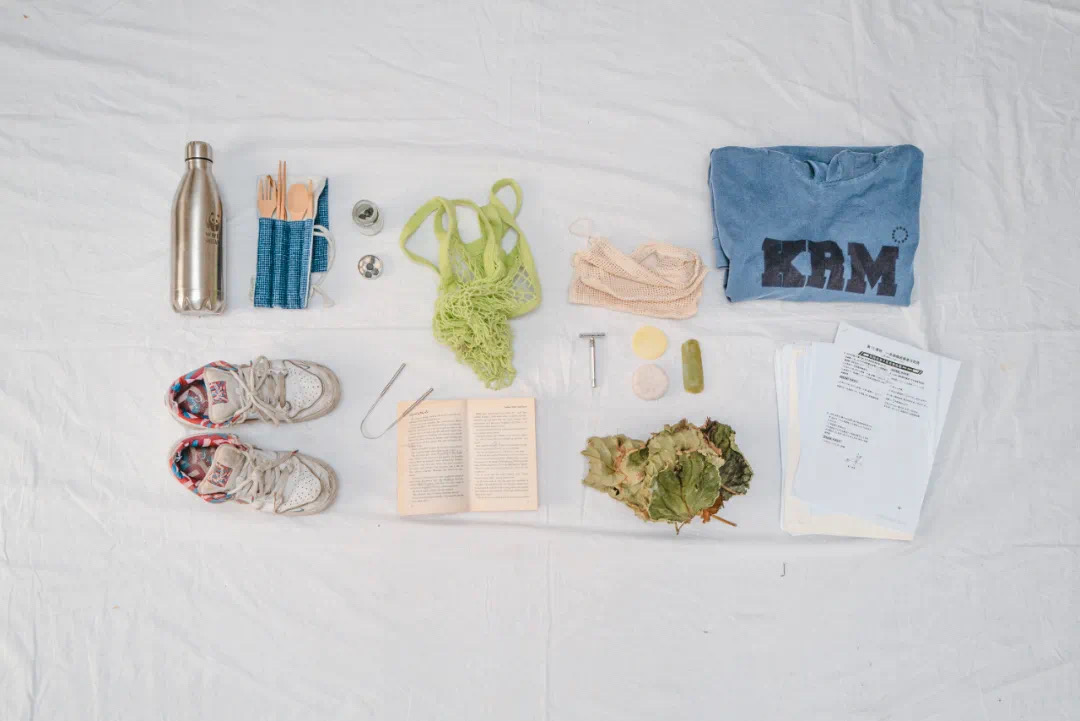

双肩包背了也有9年了,每天出门,余元会把竹子吸管、竹子餐具、唇膏、玉米牙线、小布袋、手帕和不锈钢水壶整齐地放进去,这些东西基本可以满足她一天的需求,让她的衣食住行尽量不产生垃圾。

9点多来到办公室,余元开始工作,电脑已经用了8年,坏过一次,她找人修好了,觉得可以再用8年。她说电子产品真的不需要总换,有的修完跟新的一样。工作是繁琐的,要产品开发,要管理团队,要和供应商打交道,线上线下的事情都要管,小小的商店已经有模有样,可见「零浪费」的生活方式虽然小众特别,但早非停留在理论阶段的阳春白雪。

12点的午饭时间,余元和英国男友Joe会在附近找家小店堂食,并且坚持不要一次性筷子和吸管,有时店员已经把吸管插进了饮料里,没办法放弃了,余元会把它视作自己的垃圾,带回家,放进那个小罐子里。

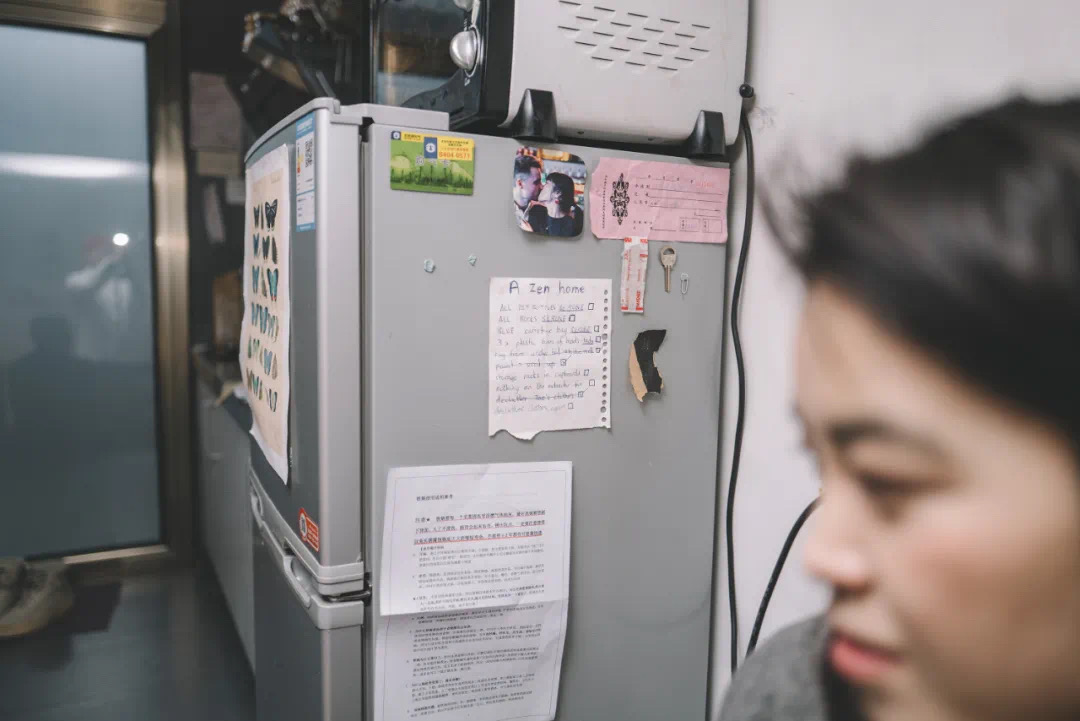

下午的工作完成后,19点准时下班,她回家后就不会再处理工作上的事,男友也是她的合伙人,2012年伦敦奥运会后来到中国,一开始当志愿者教英语,后来认识了余元,两人因为理念一致,共同决定投身到「零浪费」事业中来。Joe的决策能力强,而余元长于执行和统筹,她笑说两人都是细节控,而且都有点强迫症。这点从他们干净整洁但有点空旷的家就能看出来。

Joe看很多书,但从来不堆在家里,只要读完第一时间卖到二手平台。他们租的二层小屋,一楼的客厅除了一台饮水机,一张桌子两张椅子,一对健身哑铃和墙上的电视机,再没有其他东西。而余元则时刻提防着自己的物欲,也害怕被身外之物占据时间和空间,无论是一件衣服还是一盆植物,「如果一件东西让我不断地想着它,我就必须要把它清理掉」。

晚饭有时会在家做来吃,都是些很简单的料理,为了尽量减少垃圾,余元会去超市买散装大米,用自己的袋子去装,油买5L装的,盐买最大袋的。其他的时间,她会刷刷剧,看看书,周末和朋友出去喝个下午茶或者去做瑜伽。

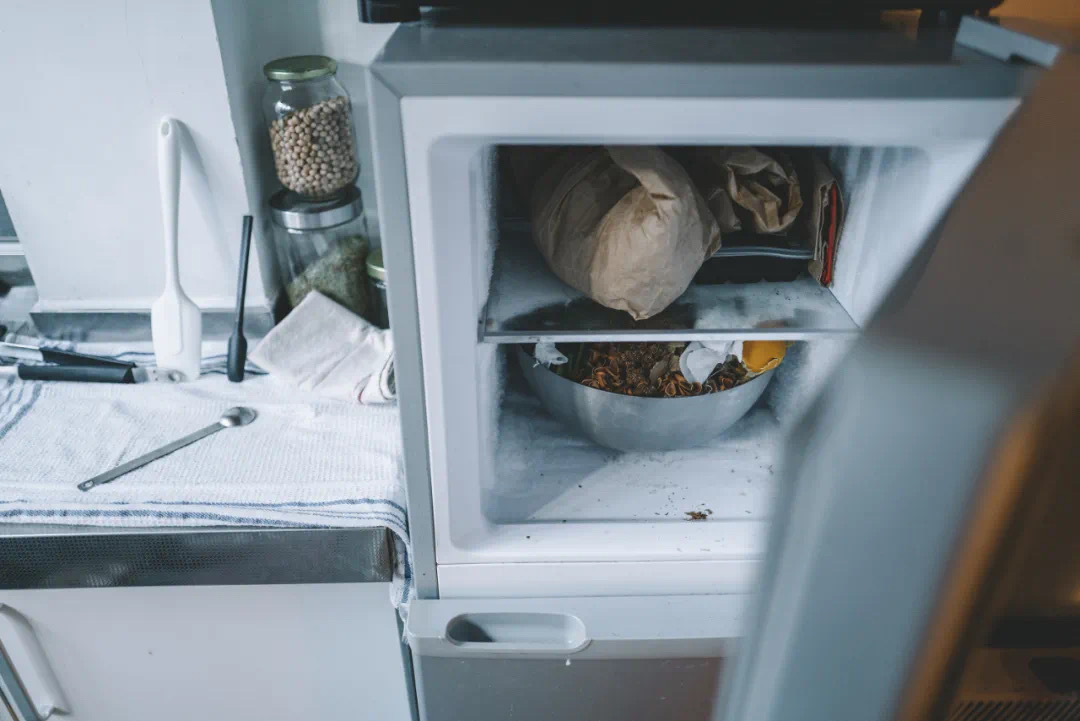

放在冰箱冷冻室的堆肥。

余元和她的生活用品。

出门必备的竹制餐具和不锈钢饭盒。(左上)

曾经被摔坏的口红,余元把它们刮出来放在一个金属盒子里继续用。(右上)

装润肤乳的小瓶子也是回收利用的,而且便于携带。 (左下)

余元的月事杯,使用它和可洗涤卫生巾后,余元没再买过市面上的一次性卫生巾。(右下)

余元的客厅。

看似完美的环保生活其实并非从来如此,她也曾有过疯狂消费的日子。和其他人一样,曾经快时尚品牌是余元的首选,「每个月都买衣服」,首饰和鞋子也不断添新。

那时候余元在一家外企工作,工资不错,老板也信任,但是一次搬家让她耗尽心力,大量无用的东西摆在眼前,光是衣服就有四五百件,而其中大部分没穿过几次,每天出?依旧不知道穿什么。她舍弃了80%的物品后搬进新家,发现并没有产生任何不便。这个时候她接触到了零浪费的概念,紧接着,就全身投入。

「所谓零浪费,不是说完全不产生垃圾,毕竟这不现实,对吧,除非你生活在一个与世隔绝的原始社会。但我们可以最大程度地从源头上减少垃圾,减少浪费,让生活中的绝大多数物品循环利用起来。」很多人以为零浪费就是不购买不消费,一味压抑物欲,但余元更愿意强调的是从源头的减少。

在余元很喜欢的书《瓦尔登湖》里,主人公拎一把斧头,独自来到湖边定居,过上自给自足的生活,以「出世」之名,对拜金和享乐主义进行着消极反抗,放下物质,追求精神。某种程度上讲,余元之前的人生也或多或少伴随着这种「不服从的权利」和自我审视的过程。

在武汉成?到17岁,高中肄业,没上大学,只身跑到东莞打工,只为逃离父母的批评式教育。在东莞看到打工者们为糊口奔波,没有梦想,没有希望,未来肉眼可?,她不想和他们一样,下了夜班就利用白天的时间上技校的电脑课程,自学绘图软件。之后又辗转到北京,做文员,遇到08年金融危机,失去工作回武汉,不到一年受不了武汉的嘈杂,又再次进京,找工作,换工作,在每一份工作里不断学习。

一眼望去,每一次人生选择都显得突然但顺滑,似乎对余元来讲,人生的转折并不需要太多的深思熟虑,只要充分发挥自己的主观能动性就可以了,这也让她在日后更明确自己适合什么,需要什么,在明确自己被主流的消费主义拖累和束缚的时候,很自然地走上去繁就简的道路。「我省下了钱、时间和自由。」余元说。

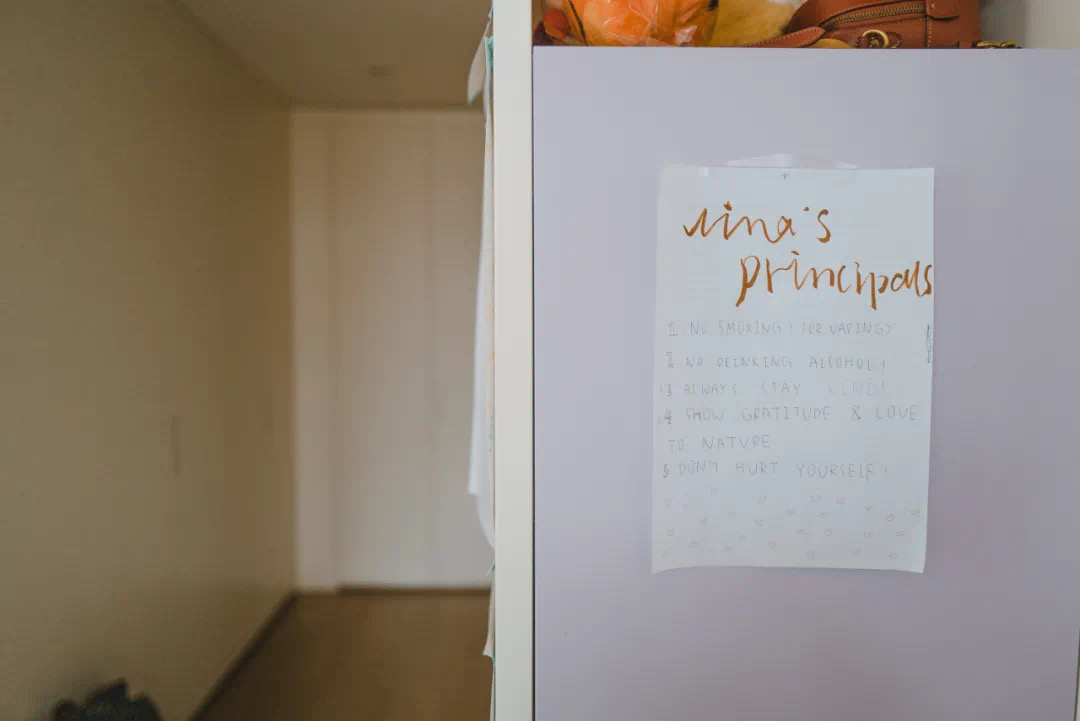

14岁的Nina受到她的影响,也开始了自己的零浪费生活。她是北京一所中学的初中学生,在接触「零浪费」的生活概念之前,有着典型的中产阶级生活,家境优渥,物质富足,喜欢骑山地?,一身黑衣一辆黑?,从楼梯上向下俯冲,像个职业运动员。但是回到自己的房间,收集盲盒得到的娃娃整?地摆在粉色的书架上,床上并排躺着各式毛绒玩具,抽屉里是她的几十瓶香水。

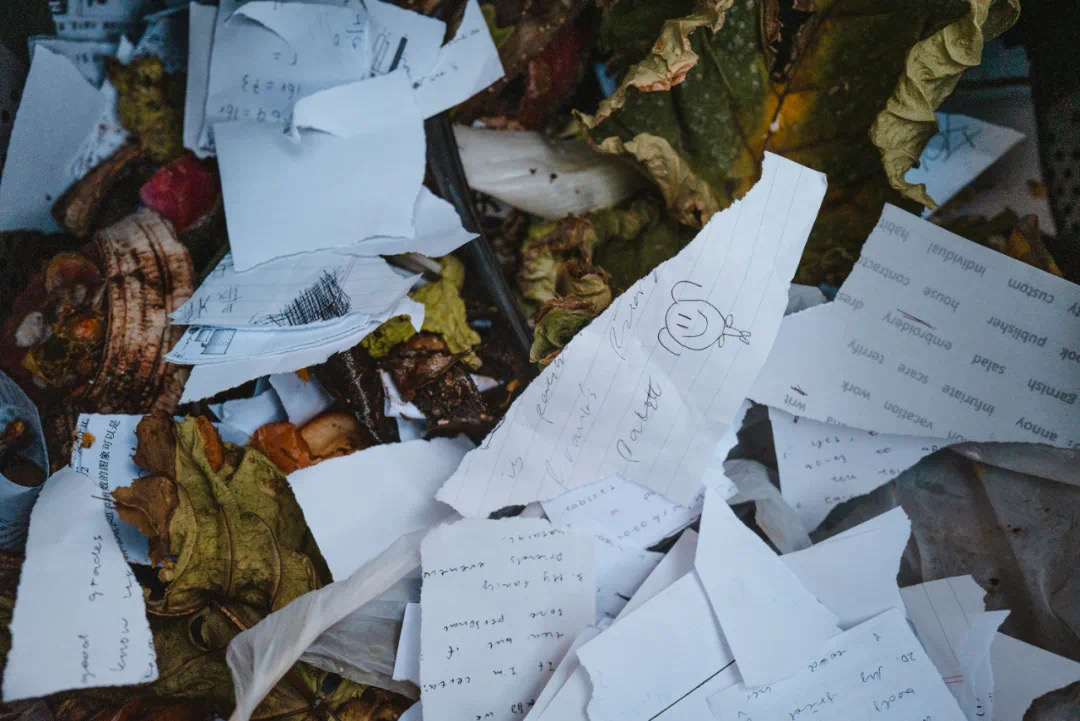

Nina是在探店的过程中遇到余元成为朋友,很快的,她的生活产生了变化。洗发水和沐浴露被替换成手工肥皂,牙膏换成牙膏片避免了塑料包装,把厨余垃圾和写作业用完的稿纸留下来进行堆肥处理,隔几个月后用来养绿植,再没有下单过盲盒和玩具,连衣服 也开始到市集挑选二手的,出?会自带竹制餐具和不锈钢吸管。

Nina的家。

Nina的寒假作业。

Nina的偶像是莱昂纳多·迪卡普里奥,这位明星一直致力环保相关的事业。

和余元一样,Nina也给自己的房间设立了规章制度。

Nina以前喜欢抽盲盒,为了集齐一套买过很多。

之前买的几十瓶香水。

Nina和她的物品,她喜欢收集各种稀奇古怪的物品,比如一把仿古枪,或者绿鲤鱼的卡通头套。

接触到「零浪费」概念后,Nina的生活发生了很大变化。

肥皂替代了瓶装沐浴露和洗发水。

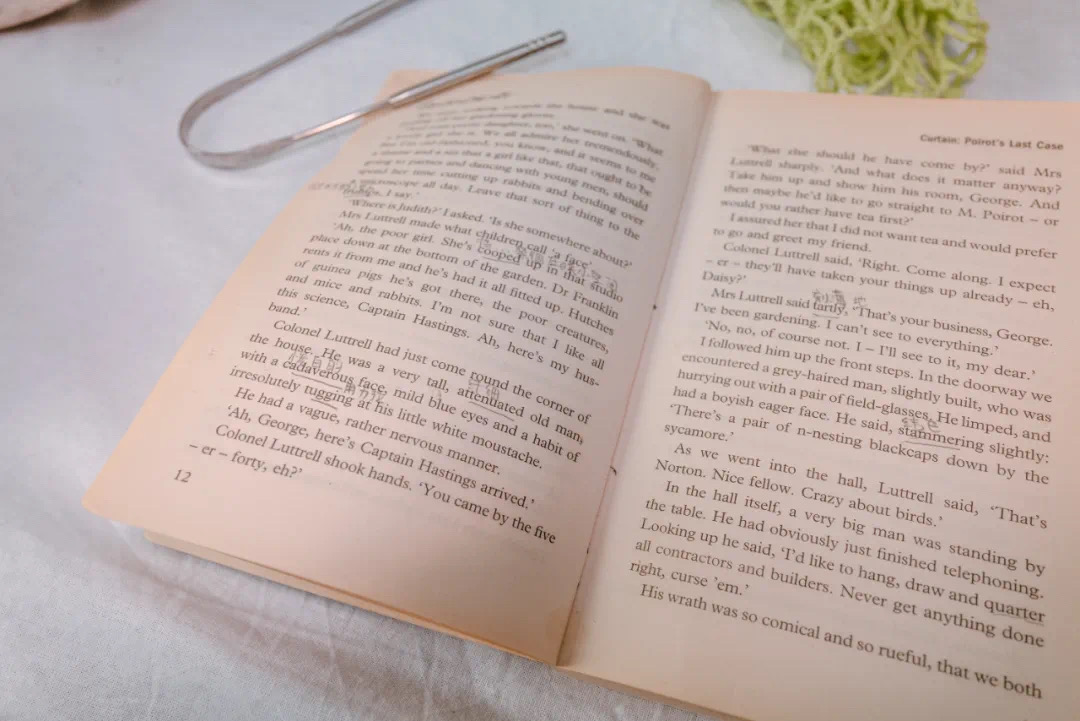

Nina开始在二手平台买书,因为学英语,会在上面认真地做标注。

收集自己家里绿植的落叶用于堆肥。

一双穿了很多年的运动鞋,是Nina现在最常穿的,她说「只要没坏我可以一直穿」。

现在厨余垃圾都会被Nina留下来堆肥用。

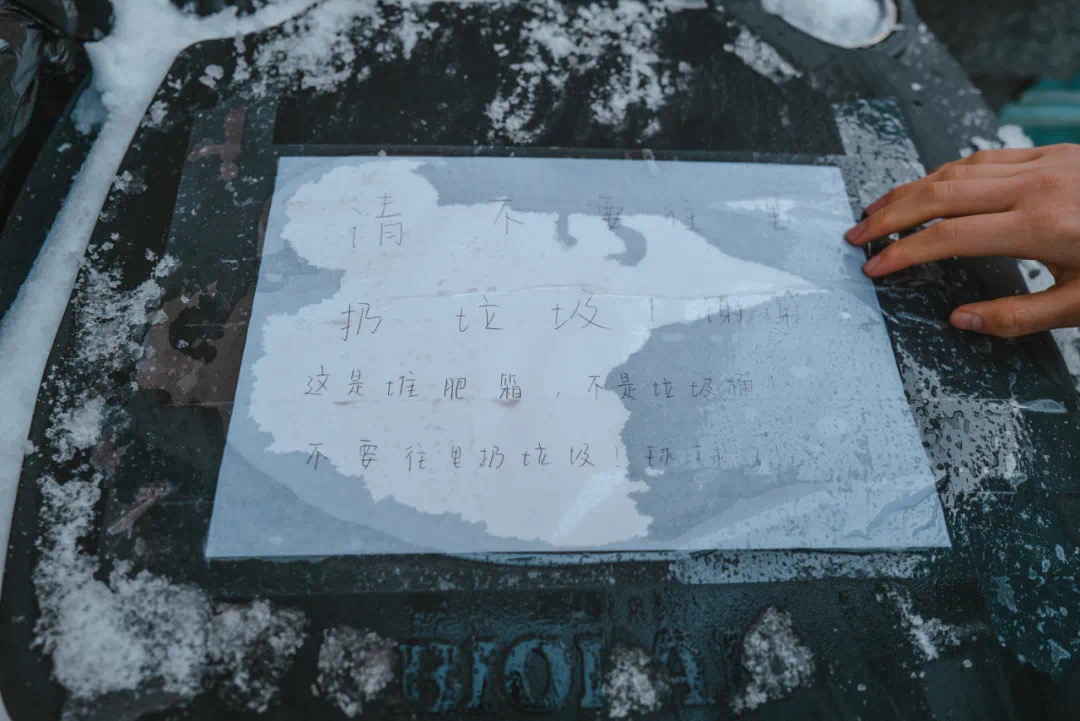

Nina的堆肥箱,写过的作业和草稿纸放进去可以给空间分层,加速发酵。

Nina的山地车。