凡人往事(352)

哈尔滨站台泪别:孙女来自北京,下车即遭劝返

过小年了,老赵和孙女们却不能团圆。

孩子们从北京回哈尔滨过年,没走出哈尔滨火车站,就被直接劝返回北京。

不接受劝返的代价是:只要出站,一律大巴拉走,集中隔离14天。

而此前,老赵没有查到任何关于“北京、海淀、低风险区”回哈尔滨受限的信息。

除了自己不能和孙女团圆,老赵还觉得对不起尿袋不离身的80多岁老岳母,“说难听点,见一面少一面。”

16岁当兵、50多年党龄、在某学院教书一辈子的老赵教授认为自己无能,为这事儿老泪纵横,“孙女们到眼前了我都接不回来,我一辈子都在保卫国家,为什么不能让我的小家春节团圆?”

作者-高旭

编辑-流落南方

内容总监-吴薇

老赵独子一家在北京生活,俩小孙女一个12岁,一个5岁。

去年春节就因为疫情没回来团聚。今年放寒假,儿子早早买了火车票,让姥姥带孩子们,仨老小先回哈尔滨。

虎年,刚好是大孙女的本命年,老赵夫妇俩给她买好了虎头鞋,家里也隆重置办了一番。大孙女淇淇喜欢运动,练了几年跆拳道,老赵还给她准备了沙包和射箭靶、微型蹦床;小孙女悠悠最喜欢的小鹿也洗干净了,她总是骑着满屋子转。

老赵觉得,这个春节,一定是热热闹闹的。

接站

从北京到哈尔滨的Z15直达列车开了10个小时,早上七点半到站。

23号一大清早,老赵就开车载着老伴儿迫不及待出发了。

以防万一,老赵出门前又给社区打了电话,想咨询外地返乡的防疫政策,但是无人接听。这个结果,他毫不意外——此前两天,他接连给社区的4个不同座机打了7次电话,都无人接听。

打不通电话,老赵不放心,22号这天,他开了很久车到南岗区鸿翔社区办事处,想当面问问清楚。到了门口才发现,没有人。附近居民告诉他,“周末不上班呢。”

北京那边,这一天晚上9点半,俩孙女和她们的姥姥在北京顺利上了火车。

老赵的心放下了一半,应该没问题的。儿子在北京的媒体做新闻工作,了解的政策当然比自己多,能让孩子们上火车,应该就能平安到达。

从1月17日起,北京市的新增确诊病例开始增多,21日当天有10例确诊病例。但海淀区仅在21日、22日分别确诊2例、1例。老赵儿子家所在街道仍然处于低风险地区。

自从19号买火车票那天起,老赵就每天都在跟踪查看哈尔滨的最新防疫政策,“都是说低风险地区来哈不用隔离。”

或许,没有消息就是最好的消息?

起码不应该是最坏的消息吧。

23号的哈尔滨火车站,广场上搭建了不少蓝帐篷,老赵问火车站的工作人员:“北京海淀低风险地区来的人能回家吗,行程码不带星,核酸检测也没问题。”

工作人员告诉他,能从北京上火车那肯定没问题,就能出哈尔滨火车站,但是能不能进社区就不知道了,建议继续联系社区的人问问。

老赵给悠悠准备的小鹿

劝返

老赵从火车站防疫人员那儿拿到了社区防疫工作人员的手机号码,是一位手机号139开头的女士。他给“139女士”打了两次电话。

电话中,“139女士”告诉老赵,从北京海淀来的必须得集中隔离14天。

老赵慌了。他没想到会是这样的回复,“大孙女的假期只有12天,要是拉去隔离,还得欠你们两天?”

好好的一个年,说什么也不能让孩子们和姥姥去隔离酒店过。

接下来,老赵打了三个电话。

先告诉孩子姥姥,告诉她出站后可能要被隔离。

再打给在北京的孩子妈妈,告知她这边情况。孩子妈没犹豫,接到电话就买了哈尔滨返回北京的车票,Z158次列车,哈尔滨西站到北京,10点34分出发。

最后,老赵给“139女士”打了第二个电话,想再做一次努力:“我想问下从海淀区低风险地区来的人是不是非得隔离?”对方回答:不论中高低风险,只要是北京市海淀区的,出站了全部都要拉上大巴车送去隔离,“要么就是别出站直接回北京。”这句话,老赵记得无比清晰。

老赵说:“这好像不对吧?”对方回复:没什么不对的,你不要浪费我时间。

听完,老赵只说了一句:已经买完回北京的火车票了。之后,按下挂断键。

老赵在家里安装了秋千,等孙女们回来玩

哈尔滨火车站始建于1899年,蘑菇窗、弧面顶,呈现出浓烈的欧式复古风,这座平日里可同时容纳6000人候车的火车站,在23日早上,显得极为冷漠。

火车站的廊桥上,老赵和老伴儿趴在栏杆上,往下俯瞰着。

接下来出现在老赵眼前的画面是:在距离负二层出站口30米远处,孙女淇淇、悠悠和她们的姥姥穿着红色的羽绒服,喜庆又惹眼,但正往回走……

姥姥背着黑色的大双肩包,斜挎一个咖色单肩包,大孙女淇淇拖着黄色拉杆箱,只有5岁的小孙女悠悠带着羽绒服的红帽子,摇摇摆摆走着。

老赵和老伴儿原本想着三人出站后就接上回家了,没提前做核酸检测,此刻,他们连进站都不可能。

老两口就趴在地面层连廊的栏杆处,看着下方,那里有不得不折返的祖孙三人。

忽然,老伴儿叫了声“淇淇”,边叫边把手里的一把零食扔下去,噼里啪啦散落一地,淇淇俯身去捡。

老伴儿抛下第二把零食,小孙女悠悠才刚反应过来,跪倒在地,挪动着捡零食。

扔下去的都是孙女们爱吃的巧克力糖,如今以这样的方式散落一地,孙女们俯身一一捡起,场面有些难堪。

老赵急了,“你(倒是)拿个袋儿啊!没有袋儿吗?”

“哪有袋儿?有袋儿不就好了嘛?”老伴儿声音也不小。

捡起巧克力,孙女们跟着姥姥,在工作人员的指引下,去坐定点的出租车,的哥将送她们去哈尔滨西站。

亲人近在咫尺,却无法一起回家。慌乱中,老赵想拍下孙女们的样子,本想打开相机,却不太熟练的打开了微信对话框,开启了小视频拍摄,“(小视频进度条)转一圈就结束了,根本不够。”

老赵很想让她们停留久点,多拍一会儿,但工作人员在催促,老赵也担心着,多呆一会儿被拉上大巴去隔离咋办!

“那就赶紧回北京吧。”

目送着她们的红色背影,老赵又拍下了一条小视频。

北京,哈尔滨,各回各家

还想看看两个小孙女啊,也许还有碰面的机会?从哈尔滨站到哈尔滨西站的路上,有没有可能?

但老赵转念一想,火车站安排的定点的士都是老司机,自己开车水平不咋样,追上的可能性几乎没有。

那就回家吧。老赵和老伴儿上了车,两人没有再讲一句话,只剩下汽车行驶的声音。

老赵家里,还有一位80多岁的老岳母,尿袋不离身,还伴随着眩晕症,前阵子险些“过去”了。这个春节又见不到孩子,“太奶奶心里难过。”

听老赵讲了原委,老太太眼眶一红,哽咽着说不出话。

距离上一次见到这俩曾孙女,已经一年多了。小孩子长得快,几个月不见就变化许多,尤其是5岁的悠悠,上次见她脸上还是满满的婴儿肥。

家里就这三位老人,一时间,气氛凝重。

老赵没办法安慰老伴儿和岳母。

回北京的火车上,小孙女悠悠吐了好几次。

他们猜测,可能是情绪大起大落后引发的肠胃不适。出发的头天晚上,悠悠开心得不得了,一下火车还没和爷爷奶奶打个照面,也来不及反应,就被带上了回北京的火车,一坐又是十来个小时。

老赵心疼两个孙女,“很懂事,很讲规矩,说不让出站不让回家,也没在那哭闹。”

老赵在微信上给孩子姥姥转去500块钱,“给孩子们弄点好吃的。”

淇淇在视频里对爷爷说,火车上的饭还没学校食堂的好吃。

悠悠已经上幼儿园大班了,视频转到悠悠的时候,她问爷爷,“为什么不让我们回家啊?”

老赵回答不出来,这也是他的疑惑。

老赵1970年入伍,随即入党,后来教书一辈子。“我讲了几十年的历史课、哲学课、马列主义课,但就是搞不懂‘防疫’这一课啊!”

老赵把采购的年货统统打包寄往北京,家里就剩三个老人过年了

这两天,老赵和老伴儿不停忙活,把前阵子花了几千块钱买的年货都装进快递箱,有笨猪肉、笨小鸡、粘豆包,淇淇的本命年衣服和礼物也都装进快递箱,连带着10个新鲜椰子,原本是要给孙女榨椰奶的,“这一时半会儿是回不来了,就都寄去北京吧。”

一共10个箱子,花了300元快递费。老赵说,快递员还给优惠了20块钱。

1月25日,腊月二十三,北方小年。小孩子期待这一天,老赵的灶糖早早准备好,但现在没人吃了。

过了小年就是大年。

这一家三口,65岁的老伴儿,70岁的老赵,80多岁的岳母,也要过年了。

这个春节,你能回得去家乡吗

留言区见

==============================================================

我,38岁下岗开酒店,41岁离婚净身出户,60岁满头白发当模特

这是《自拍》第263个真实口述故事

我是于书,今年62岁。我是模特也是老师,因为出现在T台上的时候满头白发,大家就叫我“白发模女”。

别看现在走在T台上的我容光焕发、自信满满,其实我有很多不为人知的、可以称得上是苦难的经历:两次脊椎伤病,两度卧床不起,还有过失败的婚姻。一路走来磕磕绊绊,以前的我没想过自己能变成今天这样。

今年夏天,我在直播间里直播时的照片。

1960年,我出生在辽宁瓦房店的一个工人家庭。父母都是工人,爸爸是企业的领导干部,退休时是国家离休老干部。家里有兄弟姐妹六个,我排行老五。从懂事起,爸妈就教育我们做有责任心的人,年长哥姐的要照顾年幼的弟妹。

我从小没什么心眼,傻傻的,很善良。北方人管这叫憨厚,干什么都不争不抢。孩子多,东西是有数的。过年过节分着吃鸡蛋、吃粽子,不管是妹妹也好,姐姐也好,都以他们为先,我不挑不拣,从不计较。

这是我开酒店时,在酒店里拍的全家福,我们家总共兄弟姐妹六个人(我站在第二排最右)。

从小我就特别喜欢文艺活动,爱跳舞,但在我们那个年代,父辈对文艺活动特别反感,我能跑能跳,就参加了学校的体育校队。在校队里,我练跳高跳远、100米和1500米,我有冲劲,也有耐力,身体素质很好,经常拿全校冠军。

我的学习成绩也不错,考试经常拿双百分,偶尔考了90多分,眼泪就立马掉下来,觉得自己不该错的地方犯了错。但一次意外,让我不能顺利地继续学业,也失去了上大学的机会。

我上学的年代讲求雷厉风行,铃声一响,大家就赶紧跑去操场集合做广播体操。当时正好有个学生在练铅球投掷,可能没看准,铅球正好打在我的后脑勺上,我当场晕倒,被送去医院。人是救回来了,但留下了脑震荡后遗症,每年都要犯几次头昏头疼的毛病,严重的时候都没办法去学校。

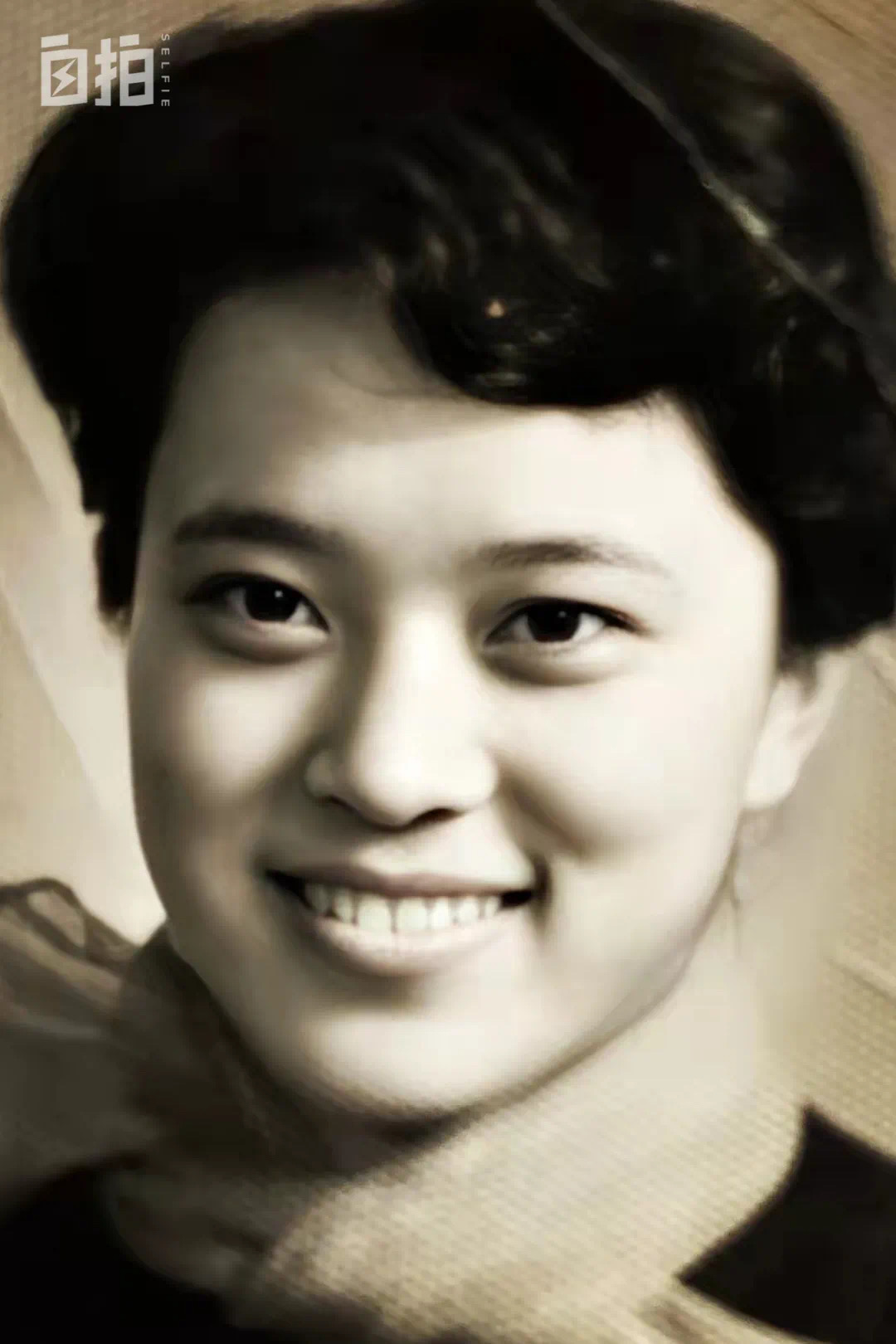

16岁,我去照相馆拍的照片,戴了一个小纱巾。

记忆力也跟着下降了,课堂上好多知识,这边学完,那边就忘。同班同学有很多最后考上了大学,如果没有这次意外,或许我也可以跟他们一样,有读大学的机会。直到现在,我的记性都不是很好,哪一年结婚,哪一年生孩子,我常常记不清晰,得从孩子的年纪,慢慢地推算。

1978年,轮到我上山下乡,学校运动队多留了我一年,才没有去。1979年初中毕业,从小学到初中,我念了十年。19岁,我参加工作,在制鞋厂做包装员。

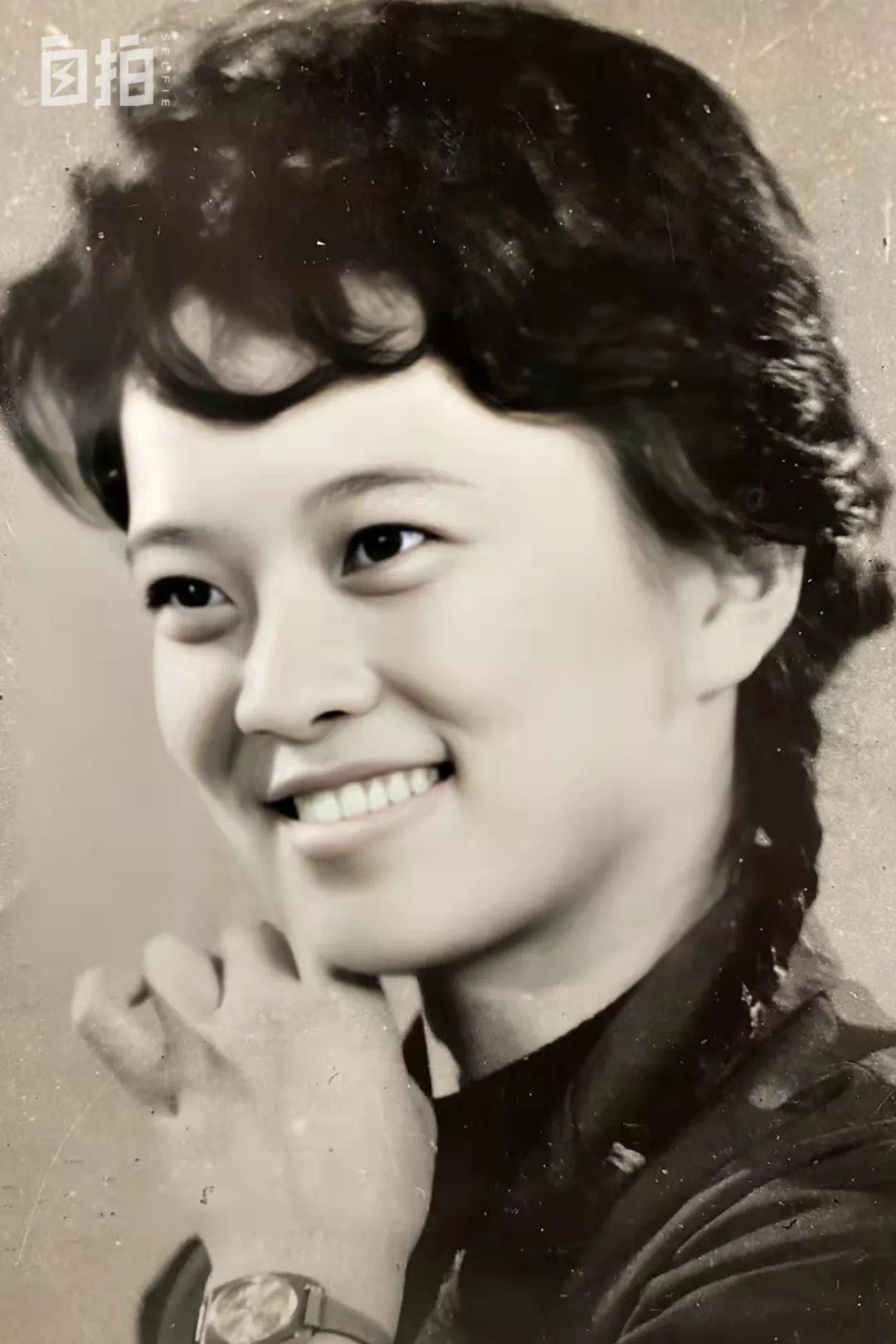

19岁,我去照相馆,拍了一张艺术照。

我姐姐和姐夫在瓦房店制鞋厂工作,我的户口上山下乡下到了农村,人没去,从学校毕业后,就留在了这个厂子里。我在制鞋厂干了五年,谈恋爱、结婚,我把最美好的青春都留在了厂子里。所以现在我对鞋子的材料和做工特别熟悉。

21岁,我第一次谈恋爱。我对象26岁,是瓦房店曲艺团的一名演员,比我大五岁。他长得特别帅,我像崇拜明星一样崇拜他。

他姐姐和我在一个厂里工作,经常带我去看他演戏。有时候看戏看晚了,他就会送我回家。我从来没处过对象,心里觉着,人家送我回家,还请我去家里吃饭,都是特别了不得的事,好像就要嫁给人家似的了,想法特别单纯。

认识他之后,我家买了第一台黑白电视。电视上一有走模特步的节目,我就盯着看。有时候不知道调到什么台了,还能看到国外的模特,当时看了很稀奇,因为没怎么见过外国人。电影里出现模特的时候,我也崇拜的不得了。这应该是我模特梦萌发的时候。

21岁,我在制鞋厂工作,休息时去我家附近的公园游玩。

这份喜欢可能跟我之前对文艺的兴趣有关,也跟我练过体育有关。我十五六岁的时候,身高还不高,十七岁之后,一下子窜到了一米六八,身体素质又好,长高了之后,就特别喜欢模特。

第一次走上T台应该是20岁,厂里过年过节搞文艺活动,让职工唱唱歌、跳跳舞。我年轻的时候长得蛮漂亮,有些大型活动,局长一下来就选拔到我,还把我推荐到工业局去演出。工业局从大连请了一个模特老师,到瓦房店来指导我们。后来瓦房店还搞了一个模特大赛,我拿到了冠军。

瓦房店有一个服装厂,我们演出的服装都是他们提供的,我们也给他们做模特,拍了一些照片,照片还登在了大连民航班机表上,那个时候大家也不懂得什么叫肖像权。

23岁,我和我的初恋对象结婚了。因为他是演员,家里人全都不同意我们在一起,我爸劝我说,结婚不是儿戏,和买一件衣服可不一样,今天穿够了,可以扔掉再买一件。我说我不后悔。我爸说,好,以后如果出了什么问题,你别来家里哭闹。

婚后,我丈夫转行做企业销售经理,我怀上了女儿。怀孕期间,我发现丈夫有点不对劲,出轨了。他是经理,人长得又帅,销售业务经常有酒局,整个人的气质好像都变了。

生完女儿后的一段时间里,我身体不好,时不时发烧、咳血,在普兰店结核病医院住了一年院,不能继续在制鞋厂干体力活。25岁时,我从制鞋厂调到了商业局的一个宾馆,开始做话务员。

28岁,我和前夫带女儿去沈阳玩,前夫给我和女儿拍的合照。

话务员的工作,排班通常一天连着一宿,好几次早上下班回家,我挂在墙上的衣服被卷到柜子里,烟头扔了一地,我就知道他把其他女人带回家了,因为平时他是不抽烟的。

有一次,他喝酒喝多了,亲口向我承认出轨这件事。听到话从他口中说出,我还是难以接受,坐在地上哭到抽搐。丢了钱,丢了什么贵重的东西,我都没这么痛苦过。

那时我给自己的定位就是一个贤妻良母,照顾婆婆、照顾孩子、照顾家。受了这些委屈都往肚子里咽,难道还能离婚不成?只能自己偷着哭。

憋得太难受了,我也曾有过轻生的念头。我们家住的楼就在火车道旁边,有一天大半夜,我一个人跑到火车道上。如果当时有火车来了,我可能就不在这个世上了。女儿听到我出门响声跑来找我,哭着抱住我,我丈夫就站在离我们不远的地方,看着这一切的发生。

我做话务员时,瓦房店要做形象画册,挑选我去拍照片。我坐在宾馆台阶上随意拍了一张。

我只要一跟他提起这件事,他就会动手,当着女儿的面。这给孩子留下了很严重的心理阴影,女儿长大之后,有一段时间很封闭自己,对和男生交友很恐惧,不希望男生注意到自己,还有抑郁症状。

我想不通,问他为什么要这么做?他说,外面那些女人还能在办公室当个主任,你能做什么?这句话打击了我,让我重新振作起来,开始在工作上下功夫。虽然小时候的脑震荡影响了我的记忆力,但整个瓦房店各个企业单位的电话号码,我全都能背下来,年年都是先进工作者。

做话务员后,家里姐妹四个,去照相馆拍的照片,我把自己裁了出来。

女儿遗传了丈夫家的近视眼,度数挺高,还有点弱视,我带她做了一个残疾儿童体检,国家给了我一个二胎指标,32岁时,我生了儿子。

33岁,我参加了瓦房店轴承厂文工团,给唱歌的演员伴舞,走秀表演。我们瓦房店有个特别有名的景区叫仙浴湾,开业的时候请了毛阿敏、潘长江这些明星来表演,我们文工团也去参加开业演出了。

儿子过一岁生日时,家里姐妹和我的一个闺蜜,大家聚在一起拍了一张合照,我站在最中间。

在演出后台,我突发肠痉挛,疼得跪倒在地,满头大汗,气怎么也喘不上来,最终没能上台。自从我知道丈夫在外面有事之后,心情一直都不是很好,总感到郁闷,身上的毛病渐渐就多了。子宫长过肌瘤,流血流了半个月,脸都是蜡黄的。

1993年冬天,我回娘家拿大衣,刚准备披上大衣试试时,扭到了腰,整个腰当时就不能动了。去医院拍了片子后,大夫让我手术、住院,我没同意。在当时的医疗条件下,手术成功率特别低,要是不成功,可能就是终身瘫痪。

从医院出来,家里人带着我,去了家附近的私人诊所按摩,没想到这一按,更加糟糕,脊椎骨被按错位,整个腰椎瘫了。从拍的片子里看,后腰椎骨全是弯曲的。

我没办法继续工作了,还要让妈妈、姐姐和我闺蜜来照顾我,又专门请了一个保姆照顾两个孩子。每天躺在家里,放空、看窗外的天空、盼着丈夫下班;也常常感到惧怕,万一真的没办法再站起来了,该怎么办?

我的腰病有所好转时,和照顾我的闺蜜,还有她孩子的合照。这是我刚刚能站起来,但整个腰还直不起来。

情绪崩溃的时候,我就看着镜子里的自己哭,大喊。我不相信,我平时这么孝敬父母和公婆,在马路上捡到东西都等着失主来,这么善良的一个人,究竟哪里做得不好,上天要这么折磨我?每天都在掉眼泪。生活没有质量,那活着还能干嘛?我甚至想过,如果睡着觉就离开这个世界,也是件好事,反倒不遭这罪。

说起来挺玄乎,走投无路时,我听别人介绍,找了一些江湖上面的办法,内服药加按摩,大约七八个月后,我的腰开始恢复。快一年的时候,我能慢慢站起来了,但还是不能干重活,一累着,腰就有反应。

1998年我在的企业被买断,我下岗了。丈夫继续做企业公司经理,我们又开了个歌舞酒店,挣了不少钱,在瓦房店可以说是很富裕,住上了别墅。这样的家庭条件,加上还有一儿一女,好多人都羡慕我,但只有我自己知道,我的婚姻生活并不幸福。

36岁时,我和丈夫合开了一家酒店,但只有我一个人在经营,这个酒店前后开了三年。

丈夫成天在外面出差,几乎没有关心过我,也不管家里的事。最让我受不了的是,他动手的习惯屡教不改,喝醉回家,就当着孩子的面,对我动巴掌。虽然他事后总是后悔,还写过保证书,但都没用,我下定决心要离婚。

为了让他签下离婚协议书,我同意净身出户,不要任何财产,只要两个孩子的抚养权。不是他抛弃我,是我主动选择离开了他。2001年,我和丈夫离婚,41岁的我独自带着两个孩子生活。但我现在心里对他已没有责怪。他于去年去世,我想,人都走了,很多往事能不提就不提了。

离婚后不久,我把两个孩子留给我父母照看,一人跑去上海打拼。我们老家的人都很传统,我不想让身边的人知道我离婚这件事,对我说三道四,去上海除了要挣钱养活两个孩子,也是一种逃离。

第一次去上海,我到外滩游玩,拍下的游客照。

这是我生平第一次离开老家。去上海后,我找了一份销售的工作,每天都在招标。我领着几个20多岁的员工,住在公司给员工租的出租屋里,他们“阿姨、阿姨”地叫我,把我当成了妈妈。有一次我过生日回家一看,几个孩子给我准备了一个大蛋糕,说是等我回来给我个惊喜。

吃完了蛋糕,我一个人回房间后,就开始掉眼泪,特别想家。给家里打了个电话,听到的孩子声音,彻底绷不住了,哭得一塌糊涂。在上海两年多,跟我妈通过几次电话,她从来都报喜不报忧。

有一次我往家里打电话,赶巧碰上我爸突然昏倒,刚被送去医院,我妈一个人在家六神无主的,我这才知道我爸生病了。我立马跑到公司,跟老板说,我要辞职回家。

我在上海打工时,女儿已开始有抑郁的表现,我接她来上海玩了一个月,她才开朗起来,这是我们在上海城隍庙。

回到瓦房店后,我爸身体有好转的迹象,我也开始另寻工作。因为之前有开饭店的经验,瓦房店一个快要倒闭的大酒店找到我,想聘请我经营,我干了几个月后就自己把酒店盘下来,重新救活了它。从第二年开始,酒店的租金就上涨,第三年还是涨,我干了三年,就不干了。

这三年里,我挣了钱,买了房子,女儿也结婚了,一切似乎都在重新好起来。但也是因为这三年做生意太累,我的腰病再一次复发。2006年,家里装修新房子,好多活都是我自己干,爬高上低的一个动作,腰椎又不能动了,只能趴在床上。

刚从上海回瓦房店时,我盘下快要倒闭的大酒店,做总经理。

腰椎病复发的同时,肠痉挛也犯了。女儿因为童年的心理阴影,加之婚姻不幸福,抑郁症状越来越严重,多次有轻生念头,吃药被送进医院。她的病对我折磨是最大的,各种事交织在一起,我“一夜白头”。

刚开始头发不像现在白得这么均匀,是一块一块的斑白,长出来的头发有黑有白,还有发黄的。我看不下去,实在忍不了,就剃了个光头,成天把自己关在家里。儿子来求我,说妈妈你把头发留起来,染染头发吧。孩子都嫌我这样丑。

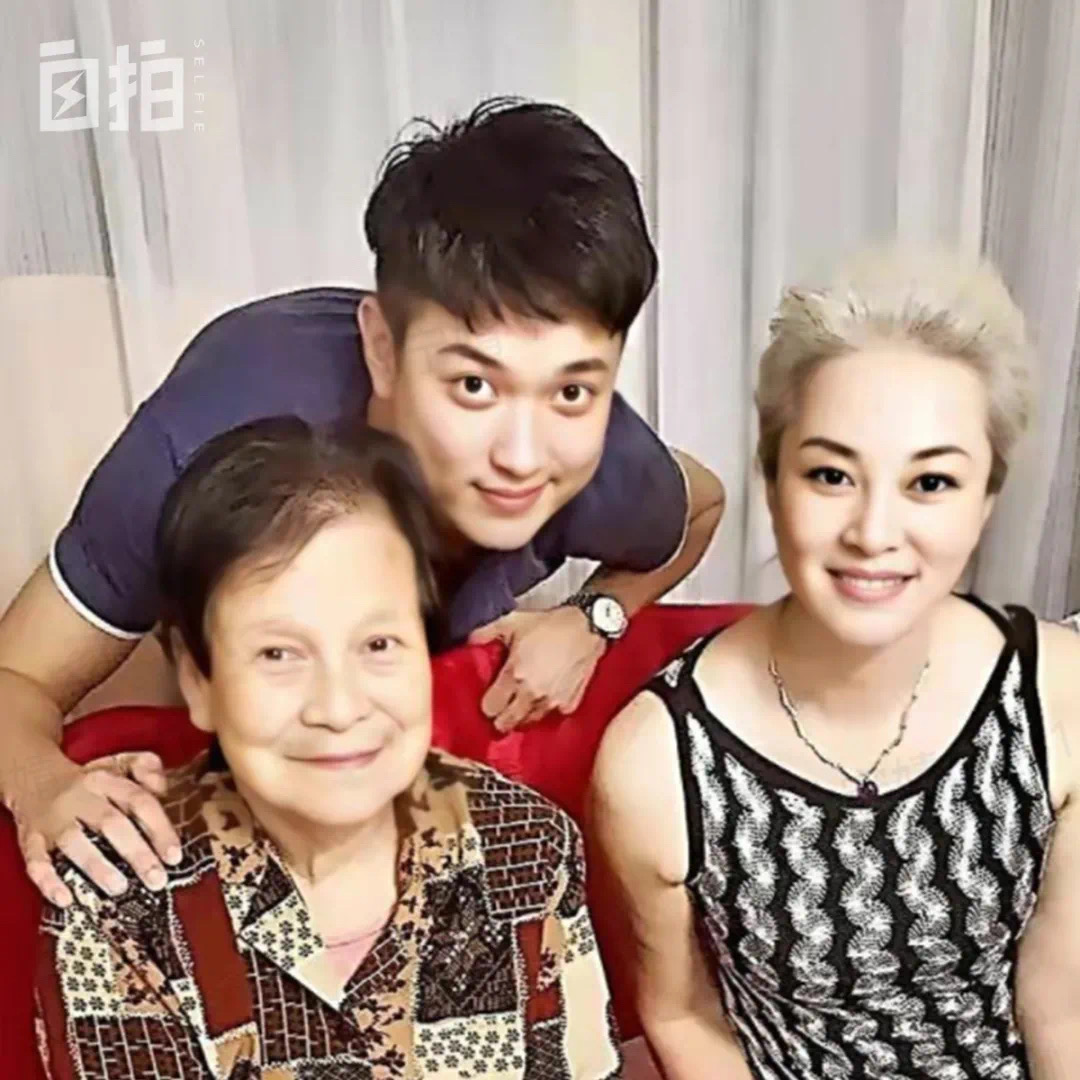

我和母亲、儿子的合影。

这次腰病复发,只有我母亲在床边照顾我。她年纪一大把,还要为我操劳,我心里愧疚得很,不但孝顺不了她,还要给她添麻烦。有时候对生活悲观了,话赶话说得比较消极,我妈一听,就立马打断我,让我不要胡思乱想,只要有她一口吃的,我肯定饿不着。原本想“一走了之”的念头被掐灭,狠不下心丢下两个孩子,更不能让妈妈再为我痛苦。

我也不知是一种什么力量能让我站起来,但我真的每一次都在配合生活,在自救。除了慢慢养着,就是去做牵引治疗。第二次复发比第一次好一些,大约三四个月就能轻微地活动了。但这个病不能去根,到现在有时我蹲下来,或者花力气拿什么东西,还是会腰疼。

腰病好了之后,我去北京鸟巢玩时拍的照片。因为吃药、卧床,我一下子发胖,整个人都肿了起来。

2008年,腰病好得差不多了,我偶然间听见有朋友跟我提起大连市开了一个模特学校。从年轻时候在厂里参加模特表演至今,我都没再走过模特步了,一听有这个学习机会,我毫不犹豫地报了名。结果一走进这个队伍,就一发不可收拾。

上了第一堂课,我就知道,这种走在舞台上的感觉,就是我后半生想要的。音乐一响起来,我能完全忘了周围的人。很多看过我走T台的人都说,不认识台上那个我了,两个眼睛都发光。不管台上谁在表演,只要我一上场,观众的眼球都被我吸引过去了。

每周要从瓦房店到大连市上两次课,只能坐火车或者高速大巴,单程就要花四个小时,我风雨无阻。为了赶上下午一点半的课,我早上七点就准时起床,洗漱、吃饭、背上包去火车站,买九点多的车,车程一个半小时,路上的时间总共快四小时。上完课,又要立马赶到火车站,买票往回走。

刚到大连模特艺术团时,我和艺术团的姐妹们参加演出的后台照(右边是我),当时我52岁了。

这一坚持,就是七年。七年里,我从来没耽误过一节课。天气这么冷的时候,家里人劝我别去了,我说,不行,我肯定得去。有一次大连台风黄色预警,狂风暴雨的,但我不管啊,没接到停课通知,就买火车票去了。

路上伞都被风刮破了,等我赶到学校时,一个人也没有,人家都觉得,这种天气还用说吗,都默认不来了。后来再有这样的情况,校长第一个打电话通知我。

我姐姐生病去世,上午出殡,仪式结束后我擦擦眼泪,洗把脸,就立马去火车站买票,下午赶到大连上课,连中午饭都没吃。真不知道自己是怎么想的,就是这么痴迷。

一次课是一个半小时,主要就是练形体,然后穿上高跟鞋,一个劲儿地走模特步。累的时候腰还是会疼,我就坐在教室的地板上歇一歇,再疼我也不会对别人说。

我在模特队里不占优势,因为身高不高,队里其他姐姐都是一米七五朝上走的,我只有一米六九。但刻苦训练一定有相应回报,不到五个月,我又从模特队被挑选到了表演班,我更加如痴如醉。

在泰国演出时,我和大连模特艺术团团长的合影。

我妈心疼我来回跑,故意问我,你干这个挣钱吗?我哪儿敢告诉她,还挣钱呢,我一个月退休工资全投进去都不够。模特班的学费一年几千块,来回的路费和午餐费加起来也有不少,更耗钱的是,三天两头就要定做演出的服装和鞋子,还要买化妆品,当时我一个月的退休工资才几百块,这两年才涨到了两千块。这个行业的花销肯定大,但我也不细想,从来没在意过花了多少钱在这上面。

2013年初,我的生命中出现了另一个人,他是我现在的丈夫,老遇。我们是经人介绍认识的,在认识他之前,我原本不打算再结婚了,想后半生一直陪在妈妈身边。我之所以有这个想法,是因为在我报名参加模特学校之前,还有过另一段失败的感情,这段经历我几乎从未提过。

当时的对象是经人介绍认识的,他之前是当兵的,看起来挺憨厚,我们就在一起了。第一段失败婚姻,让我觉得只要对方人品好,没有不良习惯就可以。那时候对爱情已经没什么想法了,只想踏踏实实过日子。但在一起生活后,我才发现,我们的三观根本不在一条线上,这确实是一个不可磨合的问题,最后只能分开。过日子真的不是你想象的那么简单。

两次失败,让我不想再找了。这么多年,很少有人给我介绍对象,好多人都觉得,我长得好看又能干,肯定不是单身,哪里需要别人介绍对象,其实我一直都一个人。

但老遇打动了我,他是我现在的老伴。我们刚认识时,他可以说是“身无分文”,他和我有相同的际遇,也是离婚后“净身出户”。但他是瓦房店率先富起来的人,自己创办美容美发学校30多年,是一个见过世面的人,包括后来我开办自己的模特学校,他也帮了我很多。

认识老遇不久后,我们在瓦房店仙浴湾游玩时的合影。

坦诚说,第一次见面时,我真没看上他。他比我大9岁,走路有点偏膀子,腿走道的时候也有点撇,体态有问题,还特别瘦,他说这是长期给人理发的职业病。

他追求了我快两年,坚持每周上课开车接送我。以往我一个人坐车的时候,最多玩玩手机,没事做就一直看着窗外,坐他的车,我俩一路欢歌笑语的;我经常到大连演出,以前晚上来不及回家,只能独自在大连住一晚,有了他以后,演得多晚他都等我,开车把我送回瓦房店。

久而久之,我被他感动了,他心态年轻,性格特别活跃,能给我带来很多快乐。虽没有外貌上的优势,但他人生阅历丰富,能读懂我、理解我。既然他单身,我也单身,那我们从交朋友开始,慢慢处对象也挺好的。

他的出现,让我生活中的一切都在改变。我的包他从来不让我自己拿,无微不至地照顾我,真心实意地对待我。他经常望着我就不自觉地笑,我问他笑什么,他说幸福的。当地所有人都知道,我俩形影不离。他跟身边人说,能找到我这个老伴,后半生别无他求。

今年我过生日时,老遇给我送花。

2015年,辽宁卫视邀请我们模特团去参加春晚,那时我的白头发又长出来了,我嫌不好看,平时戴帽子遮着掩着。模特队里鲜有留白头发的,团长跟我说,于书你留白头发特别洋气,要是你把白头发留下来,我就带你上辽视春晚。

我一听,动心思了,就去把尚不均匀的白发染成了全白,真就顶着一头白发走上了春晚。大家都说好看,给我起了“白发模女”的称号,电视上就数我镜头最多。

后来,我陆续接到了山东卫视、湖南卫视快乐大本营,还有央视的邀请。第一次上台,我除了激动,还很紧张,怕说错话,但一次比一次更有经验,更加熟练自然。我一直觉得自己挺普通的,从来没想过还能上电视。

因为我参加模特培训后,变化明显,就有人提议,让我在瓦房店成立一个班。最开始我不愿意,我可不想操那个心。后来我们瓦房店电视台的一位主持人,成立了一个《优雅女子商学院》,请我去当形体老师。这个学院收费特别高,于是人走了一波又一波,最后只剩下三个学员。

我和我模特学校的学员们。

学校办不成了,但只要我还是老师,对学生的责任就还在。我在瓦房店到处找地方,最开始只租了一间小教室,带这三个学生。这就是我自己开的这所模特学校的雏形,没想到,一传十十传百,学生越来越多,课程从小教室换到了大教室,一度在瓦房店也有了知名度,风风火火的。

我的腰本身不太好,不会教一些复杂的动作,来我这里报班的也多是年龄大的学生,需要照顾到她们的身体状况,我做得比较多的就是形体气质培训,教她们用气息规范形体。

我也自编了一些身韵(身体随着音乐的韵律),将优美的肢体拉伸动作放进音乐里,动作幅度不大,很柔很舒缓,没有舞蹈基础的人也能做。学生们都很喜欢,越练越入迷。

我带着学生参加模特比赛,获奖的奖杯和绶带。

单纯的热爱,和将其做成事业的感觉,还是很不一样的。自己做学员上课时,什么心也不用操,一旦有了自己的学校,就需要我不断总结,扬长避短,让学生能看得到自己的进步,在最短的时间内能有最大的改变。

加之,许多学生都正处于女性的更年期,必须帮助面对情绪上的问题,这给了我很大挑战,除了要履行老师的职责,还要做好朋友的角色,在她们遇到烦恼时耐心地倾听和鼓励。

我的学员中,也有一些被腰病折磨的,又或者正经受着离异的痛苦的,我希望能用自己的经历和经验,给他们一些能量。现在几乎每天晚上都要接她们的电话,跟她们聊天,开玩笑地说,我都快成半个心理专家了。

2019年,我开了抖音账号,没事就发发自己的作品。没想到感染了很多人,至今,我的粉丝群已经有八个了。还有粉丝在病房里看我的直播,说我让她眼前一亮,能感受到我身上的温度。能温暖到别人,我很开心。

因为疫情,模特学校的学员相比前两年有所减少,但也有100多个学员,基本都是我在带,还有三个助教老师。我的学生很多在这里学成后,也出去自己带模特走秀队,我很支持他们,这也能让更多普通人感受到模特的魅力,一点点地把这个行业做起来。

等疫情过去,学校的新生应该能增加不少。我现在有了一套自己的房子,之后有外地来我这上课的学生,也能有住的地方。

去年三八妇女节,我参加模特学校的联欢会。

我是个很健忘的人,很多东西过去了就会忘记。从头回想自己的人生,在遇到苦难的时候,我也曾抱怨过老天爷对我不公平,让我吃了太多苦,但现在我感恩生命中的事事,是这些锻造了我今日的成熟、从容和淡定。

现在的我,不管遇到什么样的人,我都能静下心来去和他沟通,去了解他心里怎么想,愿意试着去读懂别人。

我没有那么幸运,不是蜜罐里长大的孩子,但当我坚强起来后,一切好像都会越来越好似的,就像花在被风雨淋打后,也会越开越旺盛。

于 书 | 口述

孔宁婧 | 撰文

呱 呱 | 编辑