章诒和:我本来就不漂亮——记一位同学

作者:章诒和

我在读戏曲文学系的第一年,忽然来了一个插班生,叫梁清濂,女性,岁数不小了,不像学生,像个干部。一打听,还真是个干部,来自北京京剧团(后改称北京京剧院)。我和几个同学揣测:此人应该是个编剧吧,组织上派她学习,多半是为了提高专业写作水平,好给剧团创作出可供演出剧本。再打听,人家不是编剧,是政工干部——剧院共青团支部书记。看来此人不简单呀,一个搞政工的,能脱产三年学文化。

班长把她的书桌摆放在我的旁边,我暗自叫苦,心想:这下可好,天天有人给我上政治课啦。书桌并排而放,于是就有机会仔细打量。她长得一般:皮肤粗糙,脸色发暗,下巴略微突出,眼睛却是极有神,又黑又亮。她穿着讲究,永远的西装女裤,西式外套,尖领衬衫,半高跟皮鞋。我想跟她说:应该穿圆领衬衫,好让线条柔和一些。但始终没好意思说出口。

她是全班唯一烫发的女性,蓬蓬松松,还经常抹头油,如有阳光穿过玻璃窗,她的卷发就会闪着光。总之,梁清濂的打扮很有点“资产阶级情调”,但没人敢讲。因为人家既是中共党员,还是在职共青团骨干。

那时,北京京剧院的演员阵容空前强大,有五大头牌,分别是谭富英、马连良、裘盛戎、张君秋、赵燕侠。而且这个排位顺序是固定了的。他们轮番演出自己的拿手好戏,剧院给这些“大角儿”规定了演出场次,如马连良每月演出十七场,裘盛戎每月二十场上下……

要知道,一个艺人能登台演戏既是他们的追求,也是养家糊口的饭碗。梅兰芳从1949——1959的十年间,大概只演了一出新戏《穆桂英挂帅》,也就是说,空耗了十年光阴,比八年抗战蓄须明志还长。应该说,在彭真掌管下的北京京剧院当演员,算是一种幸运。

我曾问梁清濂:“五大头牌里,谁的上座率好?”

“五个都好,海报一贴,立马全满。”

“那他们当中,谁又最好呢?”

“票卖得最快的是赵燕侠。”

“她?”

“当然啦!男人喜欢他,当兵的喜欢她,不懂戏的也喜欢她。”

“为什么不懂戏的人喜欢赵燕侠?” 我有点不解。

梁请濂说:“赵燕侠长得漂亮,身段好,会做戏,更重要的一点是她吐字清晰,有些字还特别吸收了普通话的发音。那些听不大懂戏词的人,能听得懂她的唱。”

“哦!”我后来仔细听赵燕侠,果真如此。

出于好奇,我还问到这些名角的工资收入。她告诉我:1949年后,除了梅(兰芳)、程(砚秋),在戏曲演员里张、马、裘、谭、赵的工资是最高的。马连良月薪一千七,赵燕侠月薪也是小一千。这在普遍工资(月薪)仅为三、四十元的那个年月,显得不可思议。

我问:“为什么给他们那么高的工资?我父亲当部长,每月三百五,挺高的。但跟他们比,就差远了。”

她撇了我一眼,说:“人家解放前挣的是什么?你爸夜夜挣大洋吗?你不懂,人家彭真懂。”

1959年,北京京剧院演出《赵氏孤儿》,五大头牌联袂演出,轰动京城!马连良扮演的程婴最为成功,十四场戏,程婴占了八场,每一场里的马连良都是引人入胜,特别是“绘图说破”一场,唱、念、做、表,都是超水平发挥。还有裘盛戎扮演的魏绛,张君秋扮演的庄姬公主,马富禄扮演的晋灵公,谭元寿扮演的赵武,也是个个耀眼。首演那天,我们全家都去了!父亲特别激动,反右运动中因与马连良私人交往频繁,1956年又拉他参加中国民主同盟,这给马连良带来麻烦,几乎成为右派。父亲一直心怀愧疚。

后来,梁清濂告诉我,多亏彭真高抬贵手且敢作敢当,让马连良过了关。看来,毛泽东在“文革”前夕指责彭真在北京市搞“独立王国”,还真不是捕风捉影。

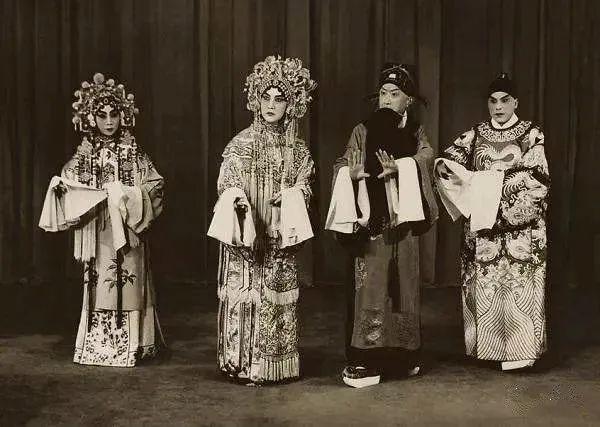

谭富英、张君秋、马连良、王延岭《赵氏孤儿》剧照,1960年

自打和梁清濂接触,我知道了有关名艺人的个人生活情况,尤其对某些不能公开的事儿,我最爱听。其中极具吸引力的,就是关于吸毒。

梁清濂告诉我:“艺人都抽!”听了,心里一“哆嗦”。

接着,又补充道:“旦角儿一般不抽,因为沾上这一口儿,色相就没了。色相一没,那就没饭了。”

我说:“吸毒不是犯法吗?”

她笑了,说:“当初他们都经过强制戒毒。比如裘盛戎,毒瘾大了,是从娘胎里带来的?”

“什么叫从娘胎里带来?”

“就是父母抽,全家抽。”

“哦。”我说:“咱政府不是成立了戒毒所吗?”

梁清濂说:“戒毒?对有人管用,对有人不管用。”

“有谁不管用?”

“对裘盛戎就不管用。当初剧团领导是把裘老板送到公安医院,还派了几个人在医院轮流看守。谁想到,他第二天就大闹病房,还天天闹。这样下去,人就跨了,今后还怎么唱戏?”

“后来呢?”我大感兴趣地追问。

“剧团领导担不起这个后果,向文化局汇报。文化局也担不起,汇报到彭真那里。彭真既是北京市委书记,又是中央政法书记。他说:‘他戒毒?他还戒什么毒!’就这么一句话,让他出院回家。”

我又问:“再后来呢?”。

“再后来,由彭真特批,每天定时定量供应。”

云南京剧院的名演员关鹔鹴也抽。到北京开全国人大会议,也是由彭真特批,每天打海洛因。

据我所知;这种“特批”维持到“文革”爆发,彭真倒台。

1963年,北京京剧院赴香港演出,上头对这次赴港极为重视。演出大获成功,许多台湾人都漂洋过海到香港看演出。剧团归来,我特地去听领队、团长和名演员的汇报座谈会。梁清濂知道后大笑,说我热情过度。随后,她问:“他们汇报的时候,说过自己带回多少行李吗?”

“没说。”

梁清濂说:“他们当然不敢说,也不好意思地说。这几大头牌的行李都用卡车拉回家。裘盛戎回到家里,当着一家老小打开箱子——天哪!美国奶粉,的确凉衬衫,塑料杯,塑料花,一摞一摞的童装,还有成箱的三五牌香港……裘盛戎的六个闺女三个小子,高兴得又跳又叫。裘盛戎手腕上戴着二十一钻、双日历新表。把洋货收拾停当,他打开一盒三五烟,点着后深吸一口,说——一晃十几年没见啦!“

我愣住了。

“章诒和,这情况他们在会上没说吧?”

回家讲给父亲听,父亲大笑,说:“还是资本主义好吧?”

渐渐地,我和她的接触更加频繁。我们同住一个寝室,还是上下床,我住上铺,她睡

下铺。后来,我发现梁清濂经常不在寝室过夜。

-

身着全新浅灰色西服的她,在我耳边低语:“我结婚了。”

“啊?!”

我又愣住了:“真的?”

“真的。”说这话时,她的脸上绽放着笑容。

“那男人是谁?”

“叫冯夏雄。”

“没听说过。”

“他的爸爸,你一定知道。”

“谁?”

“冯雪峰,也是个大右派。”

婚后的梁清濂干脆就不住集体宿舍了。一天下午,我躺在床上看书。突然有人站在院

子里叫:“章诒和。”

抬头一看,是她!黑色开司米毛衣,白衬衫,西服裤子,精神抖擞,容光焕发,好一个新婚后的幸福女人。引起我注意的是她身边的男人:身材中等,胖瘦适度,五官也端正。梁清濂指了指我,对他说:“这就是我说过的章伯钧女儿。”我想,这个男人想必是冯夏熊了。我翻身下床,走到院子里和他握手,就算相互认识了。

梁清濂可收拾的东西极为简单,也就是被褥、枕头、毛巾、脸盆、茶缸以及几件换洗衣服。冯夏熊麻利地把她的床上用品和衣服打成一个铺盖卷,把搪瓷盆和镜子等物装进随身带来的网兜,就算完事。两人朝“章伯钧女儿”摆摆手,扬长而去。

在课程里有一个“写作教程”,分量很重。内容就是让我们学着写戏,从写故事,写唱词,写片断,到写一折戏。有一次是老师让大家写一个故事。布置下来以后,我半晌下不了笔,不知该写什么?身边的事没什么可写的,忽然想起前不久安徽桐城老家的远房叔叔,偷偷跑到北京向父亲求救,说村里人都快饿死了,父亲留他在家住上几日。每次吃饭,叔叔端着白生生的大米饭就发愣。他返乡的那天,父亲送给他一些钱和粮票。他手握粮票,老泪纵横,父亲的眼圈也是红红的。这件事,只要把原原本本写下来,就是一个故事。我走进书房跟父亲“请示”,父亲听了,正色道:“这事,你不能写。”

那我写啥?想来想去,就瞎编一个吧!瞎编什么呢?从前不是在香港住过吗?就写一个香港纯情女子因婚姻不幸而自尽的故事吧!为了显得真实可信,我把那香港女子说成是自己的表姐。表姐的恋爱经过许多的曲折,由于长辈的刁难,加之男友的软弱,在一个深夜,她悬梁自尽了。我给自己瞎编的故事取名为“不夜城之夜”。一周后,我的这篇作品用图钉牢牢地钉在黑板上。授课老师发话了:“每个同学都要看!看看是好是坏?看看有什么问题?”一听,就知道自己要倒霉。

心里发慌的我跑回家跟父亲说了。父亲笑道:“谁让你是我的女儿呢?他们批判你,你听着就是,千万不要申辩和反驳。”

同学发言踊跃,一个接一个,我觉得自己不是大学生,是个小右派。班长的发言,让我记了一辈子。他说:“我来自东北农村,从来没见过资产阶级小姐。顶多在周而复的《上海的早晨》里见过文字描述,现在我见到了。一个资产阶级小姐就站在我的面前。”我很想走过去给他一耳光,想到父亲的叮嘱,忍住了。整个下午都在批判我。唯一没有发言的人是梁清濂,而她是中共党员。

一直到毕业,我的每一天都有种明明自己没做错什么也在挨训的感觉。

后来,梁清濂生了个小孩;再后来,她离婚了;有关她的消息,总让你感到意外。

有一天,她突然问我:“你知道汪曾祺吗?”

“当然知道呀,西南联大的,沈从文的学生。”

于是,汪曾祺成为我俩的话题,经常是她说,我听。从她那里我得知汪曾祺“划右”以后弄到张家口改造,落脚在一个农业研究所。离京城不远,比发配到的北大荒的聂绀弩算幸运多了。头两年参加劳动,主要在果园。后来就是画画,在三合板上用水粉画白菜、大葱。农科所要出版一套马铃薯图谱,任务交给汪曾祺。于是乎他每天到地里掐一把叶子和花,插在玻璃杯里照着画。画多少算多少,毫不费事,难怪他自己说:“我的工作实在实在是舒服透顶。”

1961年,汪曾祺回到北京,摘了右派帽子。当时北京市人事局局长是个戏迷,经过他的批准,把他安插在北京京剧院,任专职编剧,和梁清濂在一个办公室。他积极写剧本,也写了不少。

我问梁清濂说:“汪曾祺的剧本写得怎么样?

“有才,懂戏,就是不大会写戏。”

“什么叫不大会写戏?”我问。

她白了我一眼,说:“就是写出来的戏,没戏。”

“什么叫没戏?”

不知为什么,她气呼呼地说:“你连‘没戏’都不懂,还学写戏!”转身走了。

汪曾祺最成功的剧本要算接受上级指派,几个人共同改编的《芦荡火种》,他排位第一,出力最大。梁清濂告诉我:“虽然属于改编,汪曾祺是卯足了劲在做。那段唱词——‘垒砌七星灶,铜壶煮三江。摆开八仙桌,招待十六方。来的都是客,全凭嘴一张。相逢开口笑,过后不思量。人一走,茶就凉……’章诒和,我问你;除了他,还有谁能写出这样浅俗又诗意的唱词来?”显然,梁清濂对他是佩服得五体投地。

汪曾祺对戏班也很有感情,喜欢它的散淡与自在。这种旧情调也许只有北京京剧院才有,因为是由五大头牌制造出来的,且渗透到日常。我曾在四川省川剧团工作,那是一个由历届川剧学校优秀的毕业生组成,每天早上要开全团大会。不是批评这个,就是数落那个,搞得紧绷绷的。几个老艺人因为历史问题或同性恋问题,而备受折磨。这就与北京京剧院完全不同了。

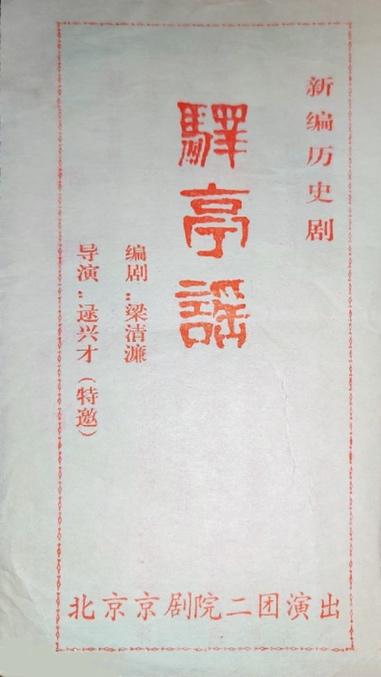

有一天,梁清濂满怀激情地告诉我,自己写了一个剧本,叫《驿亭谣》,还说剧院正在排练,不久会公演。《驿亭谣》讲述的是一个古代故事:西汉武帝年间,河南大旱,万人绝粮。正在这时,富家子弟向驿丞的女儿贾天香求婚。天香为摆脱纠缠,提出谁能拯救饥民,就与谁成婚。天使官汲黯在天香的嬉笑怒骂下矫诏开仓,放粮救民,这样也就成就了汲黯与天香的姻缘。剧本编排有机趣,文字圆润且蕴涵诗意。当我读到唱词中的“枯木几抹照残阳,赤地千里对碧霄……”等句 不知怎地联想到汪曾祺。

这个戏的首演在吉祥戏院,它坐落在王府井,是上座率最好的剧场。显然,北京京剧院是把《驿亭谣》作为重点剧目推出。首演那天,梁清濂给我打来的话,说:“你的戏票,我来不及寄了,咱们剧场门口见!找我或找汪曾琪都可以。”

一听这话,我更明白了:这个戏汪曾祺是帮了忙,他连戏票的事儿都管。我提前半个小时到达。没有看到梁清濂,只见汪曾琪站在剧场门口,手里捏着一些戏票。我赶忙凑到他跟前,自报家门。

他说:“我早就知道你。”说罢,把手里的几张票翻过来看,他递给我那张戏票背后有我的姓名。

进了剧场,我找到自己的座位:前排,靠边,还算不错。观剧过程中,我没看见梁清濂。汪曾祺坐在很靠后的位置,一副悠闲的样子。《驿亭谣》演出效果很好,后来成为北京京剧院的保留剧目。

几年后,我被分配到四川省川剧团;再后来,因为恶毒攻击江青,攻击无产阶级司令部,戴上现行反革命帽子,接着,又被判处有期徒刑二十年。也就是说,人家都活在人间,唯独我下了地狱。

“四人帮”倒台,社会形势大变,坐了十年大牢的我获得平反释放。1979年回到北京,全靠父亲的老友、也是老乡的黄镇(时任中央文化部部长)的帮助,进入了中国艺术研究院戏曲研究所,重新回到自己的专业。业务荒疏了十余载,我一方面旁听研究生课程,一方面多看戏,尤其是看老戏。

一天,记得是看张君秋的《状元媒》,我在剧场门口见到梁清濂。两人大喊大叫,紧紧抱在一起。没说上几句话,开戏的铃声响了。

梁清濂拍着我的肩膀,说:“请你到我家,咱们要好好聊聊!”

“好!”

虽然同在一座城市居住和工作,几个同学若要见个面也是不易,一约再约,一拖再拖,总算把时间定了下来,地点就在梁清濂的家。约定上午碰头,中午在她家吃一顿,每人带个菜就算“齐活”了,饭后各自散去。

我在电话里告诉梁清濂:“我要做两个菜,一个清蒸鲈鱼,一个香菇油菜。”

她说:“要我给你准备点什么吗?”

我说:“你什么都不用准备。”

我按地址找到她的居所,敲开家门,吓一跳,只见满眼皆白:四面白墙,白色窗帘,桌子铺着白桌布,单人床覆盖着白床罩,一个白色冰箱。如果说这个家还有其他颜色的话,那就是墙上挂着的一幅字和一幅画了。走近一看,字是汪曾祺写的,画是汪曾祺画的。字的流畅,画的随意,让我觉得凡是与艺术沾边的,他都是手到擒来。

时间已近中午,我开始忙着烧菜。蒸鱼需要姜和葱,厨房里没有,我打开冰箱去找。把冰箱门打开,发现里面没有任何食品或食材,只有十几个长方形物件,每个都用报纸紧紧包裹,整齐地“码”在一起,占据着冰箱里小半个空间。我辨别不出这些“条状物”为何物,便问:“清濂,你在冰箱放的什么玩意儿呀?一条一条的,还都塞满了。”说罢,我伸手拉出一条,要撕开看个究竟。

“别动!那是曾祺抽的烟。”

淡淡一句,有如惊雷。所有人都傻了。

我靠到窗前,望着车辆熙来攘往,有微风吹来,轻抚面庞。我很有些激动,只为感受到人与人之间真的有着超乎常人的契合点,即使难获其身影,但永远都有他的存在。

吃过午饭,一个个酒足饭饱,懒洋洋地靠在沙发或椅子上,有的喝茶,有的抽烟。我发现女主人不在屋子里,便走到厨房去找。果然她在那里——没有洗碗,也没有烧水,而是蹲在簸箕跟前,捡拾我丢弃的油菜叶。天!做耗油二菇,需用汆熟的油菜铺底。因为只用菜心,所以摘得比较狠,大部分叶片都丢进了簸箕。

梁清濂看在眼里,一句话不讲,也不批评我浪费,而是在饭后,一片一片地捡起来:是不是今晚她用来做“泡饭”?是不是明天用它炒出一盘“老油菜”?我转身离开,当重新回到朋友当中,所有的兴致消失殆尽。记忆于我,乃是奇怪之物。经过漫漫岁月筛选下来的,多是些鸡毛蒜皮。比如,在梁清濂家中的这顿饭,我怎么也忘不了。

1980年,汪曾祺写了《受戒》。这篇小说写的是一个小和尚明海与农家女小英子之间的爱意,朦胧又甜蜜,显示出一种生命的本色。写完后,竟找不到地方发表。汪曾祺在剧团也只给少数人看了,梁清濂是一个。她看后异常激动——这个读《保尔.柯察金》的人,通过《受戒》才懂得什么是小说。那时写小说的作家不少,有些作品梁清濂看后拿给汪曾祺看。他看后表情淡漠,反问梁清濂:“你觉得很好?”梁清濂立刻感到自己的审美判断力,实在是有问题。

1997年5月16汪曾祺去世。死前想喝口茶,结果一杯龙井没等端到跟前,就走了。他所在的北京京剧院没几个人去八宝山“送行”,梁清濂是少数几个人当中的一个。事后,她痛心地说:“当时感觉真不是滋味,剧团来的人这么少。单位的年轻人不认识汪曾祺可以理解,而那些老演员一个都没来。戏曲界功利主义,你一辈子都弄不懂。”我想,岂止梨园行功利?也许梨园行还算好的。

此后,我俩在首都剧场看北京人艺的话剧演出时,匆匆见过几次,每次也是说上几句无关紧要的话。分手后,也不怎么惦记对方,我们从年轻通往年老,从活泼通往寂寞,仿佛相处了千年,总觉得日子还长。

也不知过了多久,梁清濂给我打来电话,闲聊几句以后,她说:“我要告诉你一件事。”

“什么事?你又写新戏啦!”

她停顿了一下,这个停顿让我不安。

“不!我得了癌症,还是晚期。”

我大喊:“清濂,你住哪个医院?我要来看看你!”

她说:“你别来!我本来就不漂亮,现在更丑。”说罢,电话挂断。

我知道,在绝症的阴影下,所有的安慰都失去作用。再接到梁清濂的电话,是女儿打来,说:“我妈妈走了。”

她先期抵达终点,在那里等候着我。得知噩耗连续几天,我都无法入睡。进入中年以后,每天都见证着生的欣喜和逝的悲痛,而悲痛越来越多,让人高兴的事越发地少。错误地以为日子会无限期地延续下去,大家可以随时见面和聚会,错了!在离多聚少的日子里,我们向童年告别,向中年告别,向老年告别。

一切似乎都自然而平静,细想起来却是心惊肉跳,因为每分每秒都是生命。

北京守愚斋写于2021秋

=======================================

参考材料

赵致远:《我的三位老师——侯喜瑞 裘盛戎 侯宝林》 文化艺术出版社2006年

·以上照片均来自网络。

===========================================================

九红:二哥哥

我有七个姑姑、八个舅舅,自然我就会有十几、二十个表哥、堂哥们,但“二哥哥”这个称呼,只专属一个人,他就是我二姑的二儿子:王春杰,其他姑姑舅舅家的二儿子们我都不会叫他们“二哥哥”。三天前,姐姐告诉我二哥哥去世了,我很震惊,连忙问姐姐二哥哥才多大就去世了?姐姐说他应该有七十三、四了吧。我竟脱口而出:“他都七十多了?”再一回神,我自己都五十多了呀。我的印象中,二哥哥还是那个高大威猛、叱咤江湖、粗声大嗓、出手阔绰,但生活一地鸡毛的糙汉子形象。

二姑有四个儿子一个女儿,二姑夫是略懂些草药医术的农民。他们住在老家沛县的一个小村庄-王庄。二姑夫年青时有肺病,身体一直病病歪歪。二姑带不了四个调皮捣蛋、食量惊人的半大小子,所以二姑会把她的二儿子 王春杰,三儿子 王春友送到她的娘家 :郝塞乡野场村住上三、五个月,甚至一年。因此,他们俩对外公、姥娘感情很深,对野场村里的同龄表兄弟们更是发小般地情同手足。

二哥哥高中毕业后就去当兵了,是那种在荒郊野外钻山洞、打石炮、修铁路的工程兵。十八、九岁的二哥哥一米八几的大高个,颧骨突出的四方脸,黝黑粗糙的皮肤,机灵发光的眼睛,腰板挺直的身材,有种顶天立地的男子汉气势。他嘴甜心眼活,干活又肯出大力,部队领导很喜欢他,培养他学习埋炸药、装电线的技术活。在艰苦的部队锻练了几年后,二哥哥虽然没提干,但他掌握了一身过硬的通讯电缆技术,因此,退伍时他被分配到老家沛县的邮电局,负责走村串乡地安装电缆电话线。二哥哥终于跳出农门,挣得了一份在当时非常抢手和热门的好工作。

那是一九七四年,我那时才五岁,在南京的家里,第一次见到了爸爸妈妈口中常常提到的二哥哥。那天是他退伍回老家前,他顺道来南京看望我的爸爸妈妈,也就是他的舅舅、妗子(老家方言:舅妈)。他穿着一身绿军装,给我的第一印象就是高大魁梧,板寸头黑脸膛,身材笔挺。他说起话来嗓门洪亮,开怀大笑时声音能把房顶的瓦片震裂,而他还特别爱笑,笑时又总夹杂着大声咳痰的声音,我们家小小的房子被他的身形、声音都快撑爆了。

二哥哥很快适应了家乡的生活,在工作中继续发挥他爱钻研、肯吃苦、不惜力的特点,没两年,他就成了邮电局里装电话线的主干技术人员。上世纪七、八十年代,电话还很不普及,不要说个人家庭很少拥有电话,就连工作单位能申请到电话线也不容易。电话不仅代表着财力、权力,更是身份地位的象征。所以何时、何地、如何架设电话线,虽然是由邮电局统一规划,但具体操作时却可以从中周旋。很多单位、个人为了尽早方便地安装电话,都会去请二哥哥他们吃饭、喝酒、并送礼。二哥哥喝酒海量,一斤、一斤半高度白酒不在话下,而且二哥哥能说会道,酒桌上粗声大嗓的他在察言观色、推杯换盏、嘻笑打闹、脸红脖子粗中不经意地或明或暗地承诺下一个个请求。二哥哥还是很可靠诚信,他会随后尽量一一兑现诺言,处理好方方面面的关系。二哥哥成了邮电局里响当当的一个人物,一个集吃苦耐劳、技术过硬、头脑灵活却又爱喝大酒、豪爽仗义、八面玲珑的能人。二哥哥的腰包也像他的腰身般越来越粗。二哥哥迎来了他一生中最得意、顺遂、人生赢家般的高光时刻。

二哥哥很快就找到了对象,是有正式工作拿工资的沛县城里人。二哥哥做为一个农村人能娶上城里姑娘这就已经不简单了,关键是这位姑娘各方面都十分优秀。她叫淑玲,1米6的苗条身材,鸭蛋脸,大眼睛,皮肤白皙,扎着两条长辫子。她性格沉静,不爱搭话,眉眼中透着点冷淡和忧郁,她经常不是捧着一本书在看,就是手里做着织毛衣之类的手工。淑玲嫂身上的浓浓书卷气和娴静婉约的气质完全不同于二哥哥熟悉的农村女孩,她深深地吸引了五八三粗、皮糙肉厚、但却心思缜密的二哥哥。

二哥哥对淑玲嫂非常疼爱,是那种百依百顺、捧在手心里的宠爱。但淑玲嫂一开始就没讨得我二姑,她未来的老婆婆的欢心。淑玲嫂像落入鸡窝里的凤凰似的出众和特立独行的性格,在二姑的眼里属于不食人间烟火的,说得好听是仙女,说得不中听的就是架子货,不是洗锅烧饭带娃的屋里人。二姑心里有点嘀咕,但二哥哥岂会听他娘的话,他雷厉风行、大张旗鼓地把淑玲嫂娶进了门,在县城里风风光光地成家立业了。

一年后,淑玲嫂生了个女儿,叫飞飞。此后,二哥哥家里慢慢地由温馨浪漫变得经常争吵干架,鸡飞狗跳。首先是婆媳关系日益紧张。二哥哥他们单立门户,本来也产生不了多少婆媳矛盾,但二姑重男轻女特别严重,她一直催促二哥哥他们再生个儿子,可淑玲嫂早已决定不再生二胎,这让二姑特别不开心。另外,淑玲嫂喜静又有点清高,她非常厌恶二哥老家众多的复杂人情往来和繁文缛节,由刚结婚时的冷淡敷衍到最后干脆拒绝出场任何重大红、白喜事,以及逢年过节的应酬,让二姑在众多乡亲们面前脸上抹灰,大失颜面。二姑由私下里对二哥哥诉苦发泄不满,到当面和淑玲嫂针锋相对地互相吵架,婆媳早已快变成仇人。

刚开始,二哥哥还护着淑玲嫂和他娘对顶,说有个女儿他感觉很好,自己家过日子不必在意别人嚼舌头。但二哥哥的呵护和宠爱也是有限度的,热脸贴冷屁股的日子怎么能长久?

淑玲嫂反感亲戚间的人情往来,更厌恶二哥哥混迹于五花八门的酒场,天天一身烟酒臭气地大醉而归。二哥哥知道淑玲嫂的性格,平时很少在家招待朋友,但有时他的战友们来看他,他特别希望显摆他娶的漂亮媳妇,就把战友们带回家吃饭。虽然二哥哥早己求淑玲嫂给个好脸色,但淑玲嫂就是装不出满面春风、热情洋溢的样子,还是一副拒人千里的冷冰冰的一张脸,点头打个招呼就钻进里屋不出面了。慢慢的,二哥哥的战友们都知道了淑玲嫂的脾气,他们再也不去二哥哥家了。二哥哥火爆性子和极爱面子,最终导致了二哥哥和淑玲嫂之间由争吵到全武行再到无法忍受的分居,他们的婚姻如焰火般,转瞬间由华丽虚幻到黯然失色、烟消云散。

淑玲嫂不是对所有二哥哥家的亲戚朋友都冷漠,她只是特别抵触别人自以为是地对她居高临下、道德绑架般地指手划脚、评头论足,就像反叛期的青少年,别人越认为一件正确、高尚、合乎常理的事,她偏就不信这个邪。淑玲嫂对我们一家,对我的爸妈,二哥哥的唯一亲舅、妗子,非常好,也非常孝顺。在二哥哥和淑玲嫂闹得最凶的几年,在二姑极力怂恿她的儿子离婚时,爸爸坚决反对,几次劝他的二姐不要插手儿子的家事,更不能拆散他们的家庭,他们都有女儿飞飞了,家散了,飞飞以后谁来管?爸爸也训斥过二哥哥少喝点酒,多在家陪陪女儿、淑玲嫂,更不能动手打老婆。虽然爸爸做了很多努力,可二哥哥和淑玲嫂在飞飞十岁左右,还是离婚了。离婚后,女儿飞飞跟二哥哥过。淑玲嫂回了娘家。淑玲嫂断绝了和二哥哥家的所有亲戚,除了我们一家。在他们离婚之后几年,有一年夏天,淑玲嫂不知为何来南京我们家住了几天。那是我接触她最多的几天。她那时已经四十好几了可依然身材苗条,脸庞白皙清瘦,神情不卑不亢、恬静温和。她话不多,轻声细语。她会帮妈妈做饭、打扫卫生,和妈妈聊天。淑玲嫂一直未再婚,经常把女儿飞飞接到身边生活个把月。

淑玲嫂还是喜欢看书,空闲时间就是在那静静地看书。当她和妈妈闲聊时知道妈妈的毛背心坏了,但妈妈又不会织毛衣,她说回去后帮妈妈织个背心寄来。我们都以为她只是客气的一说,谁想到还没到冬天,真的收到淑玲嫂寄来的用全毛毛线织的毛背心,另外还有一件开襟毛衣。背心和毛衣的颜色都是素雅的淡灰、淡紫色,而且还都织上了全身的花纹,毛衣的衣领也是妈妈最满意舒适的半高领,妈妈特别的喜欢,也有点不好意思,毕竟淑玲嫂已经不是她的外甥媳妇了。

离婚后,二哥哥消沉了很久,其实他是喜欢淑玲嫂的,只可惜他俩性格差异太大,中间又承受了太多的外界的压力。二哥哥对女儿飞飞很愧疚,宠爱到溺爱,直到把飞飞变成了一个浑身炸毛的娇骄少女。

二姑觉得她战胜了淑玲嫂,挽救了儿子。她这次要亲自给儿子找一个既能生孙子又嘴甜听话的媳妇。在走马灯的相亲后,二哥哥迎来了他的第二段婚姻,二嫂是个比二哥哥小十几岁的黄花大闺女。他们结婚时我已上大学了,很少回沛县老家了,我都不知道这个新二嫂的名字。在我爷爷的葬礼上,我才第一次见她。她简直是淑玲嫂的反面:说话咋咋呼呼、闹腾得很;穿着大红大绿、五颜六色;脸上粗眉红脸、一头抹了半瓶头油的卷发;手指上、耳朵上、脖子上金光闪闪、珠光宝气。这位二嫂倒是顺遂了二姑的心愿,生了一儿一女,二哥哥总算续了香火。可是,也不知什么原因,大家对新二嫂也没啥好感,她的咶噪和粗俗让人敬而远之,二哥哥更是掩不住的嫌弃。

二哥哥婚姻上的不顺也带来了工作上的失意。随着电话越来越普及,他装电线的工作也没以前那么重要了,慢慢的变成了无足轻重的差事。二哥哥又没有继续进修拿文凭,他的知识技能早已落伍。在婚姻不顺时,他经常酗酒,工作中还自以为是,领导对他也早已不再重用。没有感情的第二段婚姻,必定也是一地鸡毛、人仰马翻。

可在我的眼里,被生活无情地抽打得体无完肤、伤痕累累的二哥哥,依然还是那个高大挺拔、粗声大嗓、豪气冲天的二哥哥。他是爷爷、奶奶几十个外孙中,最勤快、大方、孝顺、仗义的。无论大小节日,二哥哥都会拿一堆礼物去看我的爷爷、奶奶,耐心地陪他们啦呱、吃饭,临走还会塞给爷爷一些零花钱。对我的四、五个姑姑们,他也是该上礼上礼、该拿钱拿钱。

农村老家的任何一件事,都少不了二哥哥的出钱、出力,他就像镇海神针,有他在大家心里就镇静了。对我的爸妈,他更是比他亲妈还亲。有一阵子,经常半夜我家电话响,爸爸不用猜就知道肯定是二哥哥喝醉酒打来的电话。电话里二哥哥扯着嗓子卷着舌头大喊:“俺舅,您这外甥中吧?您外甥没给您丢脸,您外甥能着呢。” 电话里一声声含糊不清的“俺舅、俺舅”, 至今还回荡在我耳边。二哥哥隔三岔五地来南京出差,每次来都拿来很多老家的著名沛县卤狗肉、小磨香油、新收的大米、花生,还有一箱箱的沛公酒。有时他有空时,也会带大女儿飞飞来,然后带我和我姐还有飞飞一起去逛公园、下馆子。

二哥哥虽然已离我而去,但他沙哑高声的烟嗓;那震天憾地的大笑;那坐如钟、站如松的军人仪容;那桀傲不羁、黑帮大佬般的从容气质;那“俺舅、俺舅”的笑语,永生难忘。

二哥哥,一路走好!

作者投稿