文 | 难得君

最近因为疫情原因,大多数人都选择了居家,朋友圈和各个微信群突然热闹起来。

各种谣言和八卦刷屏,但是我发现,很多话题都如同深水炸弹,将亲戚、家人、朋友、同学、甚至夫妻撕裂。如果说现实生活中,我们正在被财富差距撕裂的话,那么在网络上,我们正在被不同的三观撕裂。

平时大家发个自拍,晒晒风景美食,转篇鸡汤,相互点赞,倒也其乐融融,可在非常时期,你却突然发现,你熟悉的人,居然三观和你截然不同。

我有个同学群,人不多,都是平时关系比较好的同学。前不久,因为提及XX国的事,几位同学争论了一个多月,激动时甚至相互进行人身攻击,打的字估计能有好几万字,但是最终谁也说服不了谁。

有时候你会感到迷惑,为何当初的同学,同样接受过高等教育,同样经历过社会的磨难,认知和判断却渐行渐远?为何同在一个房檐下,同吃一碗饭,一家人的观点却又相差如此之大?

亲戚关系的核心是血缘关系。这是农耕文明中,人们需要集体劳作,相互帮助形成的抱团文化。在社会的流动性不大的时候,这种关系非常紧密,能够让每一个融入其中的人得到强大的庇护。现在很多农村地区和小城镇,这种以血缘为纽带的关系依旧发挥着重要的作用。

但是随着社会的变革,快速的城市化进程,社会分工越来越细,越来越专业,只要你愿意花钱,几乎可以购买到所有想要的专业服务,这时亲戚能够提供的帮助是极其有限的。

在同学、同事、战友、商业合作伙伴这些更强的关系面前,亲戚关系能提供给个人的帮助和庇护越来越弱。

而一个人的时间终归有限,疏于来往,再近的血缘关系也会渐渐疏远。

人是社会的动物,我们存在的意义高远,但是最迫切的是解决生存和发展的问题。

有些人,是我们在求生存的时候,必须相互合作的对象,比如同事,合作伙伴。彼此之间有竞争也有合作,但都有共同的利益诉求,大家相互抱团,分工合作,以获取最大的利益。

有些人,因为某段经历彼此相识,因为兴趣爱好相同,性格相似,观念相似,而成为我们情感上的朋友。

三观的撕裂,其实对第一类关系的影响并不大,你不可能因为同事和上级与你观念不同就辞职不干,事实上也很难找到一个团队的人都是三观相同的。

但是三观撕裂,对于第二类关系的影响是很大的,很多朋友其实就是这样渐渐疏远,剩下的只有美好的回忆。

我同学中,经常联系的好友,其实本性都挺好。当初大家一起读书,观点也基本差不多,毕竟都是受同样的教育。

但是,我观念的改变发生在大学时期,因为那时候脱离课本,读了很多杂书,知道了很多中学时代不知道的事情。再加上那个年代的大学生,基本都比较穷,没事就喜欢在寝室,校园草地上聚集辩论,很多事情其实是越辩越明。

这种转变,是一个循序渐行的过程,直到参加工作后若干年,才逐步完成。但并不是每一个接受过高等教育的人,都能完成这种蜕变。

我还清楚记得,当年911的时候,正好遇到一个同学,他兴高采烈的向我宣布这个好消息,那激动的表情和夸张的肢体动作,直到现在都记忆犹新。那一瞬间,我才突然发现,就算是再好的同学,也会形同陌路。

考察一个人的判断力,主要考察他信息来源的多样性。有无数的可怜人,长期生活在单一的信息里,而且是一种完全被扭曲的,颠倒的信息。这是导致人们愚昧且自信的最大原因。

我觉得有段话说的特别好:不要与三观不同的人争辩,你耸立于山巅,告诉他前面是一片海洋。他蜷伏在半山腰,只能看到满目的荒凉。

我所认识的观点与我相似的人,发现他们都有一些基本的共性:看不同的书,爱思考,思想独立,不人云亦云。

在互联网时代,信息的获取其实是非常容易的,在垃圾的汪洋大海里,认真一点,总是会发现很多有价值的东西。这种有价值的东西,往往就是无限接近于真相的东西。

多掌握一些有价值的信息片段,稍微经过大脑的逻辑加工,其实就能形成自己的观点,这是一件并不复杂的事情。

有人说,两个人要聊得来,靠的不是相同的话题,是相同的逻辑。但是,两个人要聊得深,靠得不是相同得逻辑,是相同水平的认知能力。

比如很多人都认为,国与国之间只有利益,无它。但是如果我说人与人之间只有利益,肯定很多人都会反对。

94年的时候,卢旺达爆发种族屠杀,百日之内百万人死于仇恨。换个说法,人家的家务事关我屁事,但这是错误的观点。当你有能力去制止罪恶的时候,你没有去,你也有罪。美国当时有这个能力,但没有及时出兵,后来克林顿多次在公开场合表示道歉。

三观不同中,分歧最大的,就是对于世界,对于历史的看法不同。历史观往往影响一个人的世界观,而造成这种不同的关键,一是真相,二是思考的方法。是先站立场,还是先看事实?而恰恰很多争执,并不是事实的争执,而是立场的争执。

回过头来,就算我们的一帮老同学、甚至家人三观不合,争争吵吵,是不是就相互疏远,老死不相往来呢?

那当然也不至于,人与人之间,除了三观,还有其他的连接纽带,比如爱好,性格,共同的回忆,亲情等等。

但是,当这些关系中,彼此三观一致时,你才发现有多美好。

比如同学,战友之间的友情。友情非常神秘,没有人能说清楚,友情到底是一种什么东西,是如何建立起来的?但是很简单,这种关系必定是建立在三观一致基础上的。这种友情不要求什么,但它有一种温暖,它是我们都能体会到的。你只有付出关爱,付出真诚才能得到的东西;它既是一种感情,也是一种收获。

我不知道大家有没有亲身的体会,反正我是经历过。当你真有难的时候,那些进入社会之后交往的大多数朋友,这时候基本上是能躲就躲。

而同学中,唯有那些和你三观一致的老哥们,才会挺身而出,给你鼓励、给你关怀,帮你度过最艰难的岁月。

未来的社会,无论是何种关系,只有建立在三观一致基础上的亲情、友情、爱情才牢不可破。

作者简介:难得君,一个三观比五官正的温情大叔,985硕士,曾任企业高管,大学教师。为防走散,关注微博@我是难得君。

=====================================================

记得我小学的时候,班上有一个家伙——请原谅,时隔多年,我依然不愿意称他为同学。

这家伙学习成绩不咋好,长的也不咋强壮,家里也不是很有钱,但一度混成了我们班上谁也不敢惹的存在。

原因很简单,就是他在跟班上其他人有纠纷的时候,总会揪住对方涉嫌“违反校规校纪”的言行,甩出那句荡气回肠的杀手锏:“给你告老师去!”

有的时候,对那些跟他不对付的同学,他连这个“施法前摇”都不给,课间但凡见到人家追逐嬉闹或是看偷带到学校的《哆啦A梦》,他就会骤然而起,冲出教室,飞奔去老师的办公室告状。速度之快,让我那个校运动会拿第一名的发小想追都追不上。

一会儿之后,一脸怒容的班主任就会驾临班级,身后跟着那留着半拉鼻涕的那家伙。他得意的神情,总让我想起《战国策》里狐假虎威的那只狐狸,亦或是《小兵张嘎》中跟着鬼子进村扫荡的那个翻译官。

当然了,孩子么,谁还没有个熊的时候呢?云散多年,我总下意识的认为这家伙后来长大懂事之后,一定把这可恶的毛病改好了。

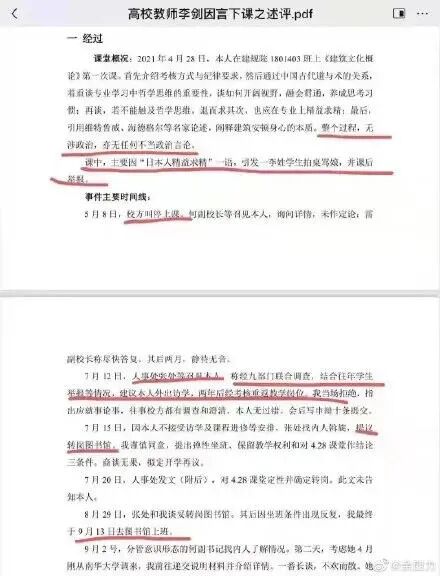

前两天,湖南某学院的李剑老师在网上发了一篇题为《高校教师李剑因言下课之评述》的文字。

据他在文章中自述:今年他在学校上一门《建筑文化概论》课时,就因为说了一句“日本人精益求精”一语,居然引发了一李姓学生的拍桌骂娘,并课后举报,而他被调离教职岗位,到图书馆去当管理员去了。

李老师在声明中特意强调说:“在该课过程中,并无涉政治领域,亦无任何不当言论。”就是说了一句“日本人精益求精”,就被学生抓住把柄举报了。

当然,事情细节尚未明晰,我们也不能说校方这个处理就一定不对。再说,图书馆管理员也是个出人才的职业,让身为复旦大学毕业的博士副教授去干这个活儿,也许是校方的别样栽培,也未可知。

可是结合我的儿时经验,我想提醒学校方面的是,这种为了一个“碰瓷式举报”就撸掉一个老师的决定,如果属实,是会带来很多不良后果的。

比如我小学时某位班主任,为了管理方便,只要那家伙“告老师”,她就听,还觉得自己在班里有了一个免费的耳目。可是这样搞了一段时间之后,班上很多人一看这招好使,都争相去“告老师”,搞的她不胜其扰,反而平白增添了很多不必要的管理成本。

现在,另一种(不同意义上的)“告老师”如果在高校里也形成风潮,会不会也产生管理的失序呢?

更何况,一旦碰瓷式举报的合法性确立,谁会成为被告,就成了一件很随机的事儿。

你看,在我小时候,打小报告者威胁的还是我们这些同学,“给你告老师去”。现在我大学读完了,有人就搞出了“给老师告老师”去这个“小报告创新”。要是这个风气不加遏制,再过上几年,会不会另有学生,发明出“给学校告老师去”“给校长告老师去”的创新呢?毕竟,每个“老师”都是有“老师”的。

我当年的老师在鼓励举报时候,一定没想过举报的子弹绕了一圈、有一天会打在老师的身上。我觉得时间过了这么久了,打小报告的学生没有长进也就算了,听小报告的老师们,应该可以多少长进一些才对。

然而最近那几年,“给老师告老师去”似乎已然在一些地方成了一股风气。

电子科技大学副教授郑文锋因在课堂上说“四大发明在世界上都不领先”“中国古代没有实质上的创新”,被学生举报“侮辱四大发明”,遭到了停课两年的处分。

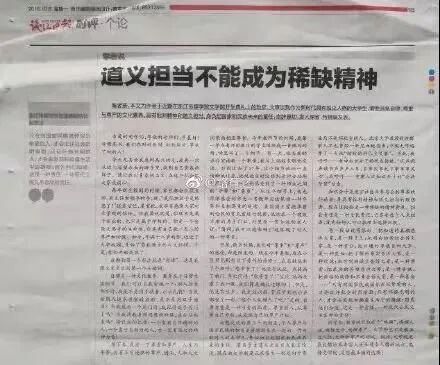

浙江传媒学院文学院副院长赵思运因为在迎新典礼上发表了一篇题为《道义担当不能成为稀缺精神》的演讲,被学生举报是“歪屁股”,也背了处分。

值得一提的是,赵老师的这篇演讲,其后是刊登到了《钱江晚报》上的。

主流媒体的政治把关有多么严格,我不说相信大家也知道。可是官方媒体那边都能过关的稿子,在赵老师的学生那里却被觉得是“歪屁股”……我觉得这个事情相当之魔幻。

我有一些朋友是做老师的,很多人都说这几年来,在学校里讲课的时候越来越战战兢兢、如履薄冰,生怕那句话说错了,惹得在座哪个同学不高兴,下课就把自己给举报了。

我听了以后感觉很同情他们,问那你们怎么讲课啊。有个朋友就回我:还能怎么讲?课本怎么写,我就怎么念,哄学生玩好了。

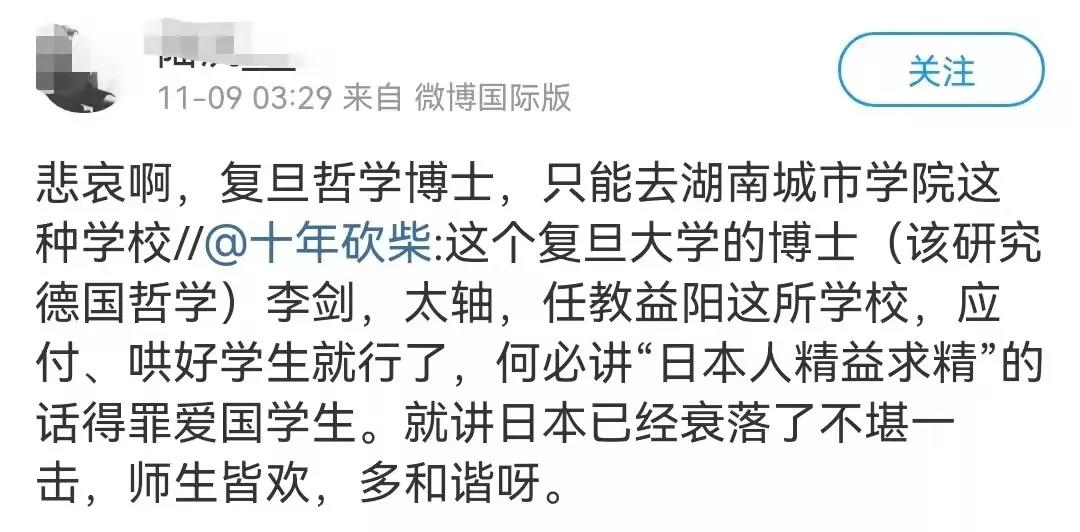

无独有偶,我看到十年砍柴老师转发这则消息的时候,用的也是“哄好学生”这话。

当然,作为一个只当过学生,没当过老师的人。我是极为害怕给我上课的老师是一个,上课只知照本宣科、一点自己的阐发解释没有的人,我大学时代老师在课上给我们讲的很多观点,我即便不赞同,我也感谢他们的表达,因为这种阐述本身,对学生就是一种逻辑和思维的训练。

孔子办私塾,柏拉图办阿卡德米学院,师生之间都是要畅所欲言的。教育的魅力,就在于师生之间能有真诚的互动与交流。

如果老师一句多余的话都不敢说,始终用一种防学生的心态提着小心念课本。那这课上的还有什么意义呢?学生自己不识字吗?甚至学生为什么要花钱来上大学?国家为何要出资办学校?买一摞书,让大家都在家自己看,毕业前考个试,直接发文凭,岂不美哉?

所以,李剑老师说“日本人精益求精”,这到底是不是事实?这个我不知道。但我知道中国目前很多学校里,老师上课确实是够糊弄的。

但这个“糊弄”的责任,似乎又不该完全由老师来付。那些把“告老师”习惯一直保存到成年的学生们,我不知他们想过没有,在他们一次又一次的拍案而起,愤而举报中,知识的大门在朝着他们一扇又一扇的关闭,让他们这个大学,日渐变得白上了。

李剑老师的学生因为听不得“日本人精益求精”把他举报了,很好,我估计他们那个学校今后恐怕不会再有多少老师在教学中敢介绍日本建筑艺术的优长。就是偶有提及估计也一定要“批判性的看”,跟谈该国某些小电影一样。

但这种对信息的接受方式,让我想到了一个词汇,叫“功能性文盲”——这个世界上有些人确实能读会写,但他们脑袋中有一种顽固而偏执的成见。对一切不符合自己这种成见的信息都拒绝接受,知识则拒绝学习。

这种人读书其实是没有意义的,读一千本也是固执了自己成见,不断告诉自己“嗯,我是对的。”

这种人上大学也是白花钱,因为老师讲的所有与他固有认知相抵触的东西,他第一反应总是“他这么讲是何居心?他是不是个xx?”

而当他们走向社会,其与人交往则更是一场灾难,不合他意的人就要辱骂、记恨或打小报告,得不到真的友谊,我小学时那个同学后来因为换了班主任丧失了靠山,在班上完全混不下去,最后家长不得不让那孩子转学走人。若干年以后同学聚会,有人无意中提起他,别人立马打住“嗨,提他干嘛,倒胃口。”

所以功能性文盲混到最后,一定是最可笑、最悲惨的、即便他们会“告老师”,能扣帽子。

昨天我写《“斯莱特林净出坏人,霍格沃茨为啥不取缔了它?”》一文,聊到给孩子荐书,我说:“一个人在少年时代的人文素养培养中,最为重要的就是要消除那种以别人的身份、观点、主张进行划线、站队,并认为可以对站在另一边的人施以无限暴力的戾气。”

后来我想想,这样说太啰嗦了,其实说的简单点:让孩子涉猎更多书籍的目的,就是要让他通过涉猎不同知识,让人格和知识框架尽可能完整健全,避免成为一个“功能性文盲”——无论是对人还是对知识。

比如在昨天聊的《哈利波特》中,哈利的姨夫弗农一家就是典型的“功能性文盲”,小说中的魔法世界明明离他如此之近,但弗农就是拒绝接受,哈利每次无意中提到,他都暴跳如雷:“你不要跟我提这些下流的东西!”

“他看上去就象只用超强力胶水粘满胡子的阿富汗猎犬。”

而小说中的大boss伏地魔,其实也是一个“功能性文盲”,按照邓布利多的说法,伏地魔学会了这个世界上几乎所有的魔法,但却唯独对那种最伟大的魔法一无所知且视而不见——这种魔法的名字叫“爱”,伏地魔本身就不是爱的产物,在成长的过程中又缺失了爱的关怀,更兼他也不愿去爱他人。所以他对这种情感是没有丝毫感知力的,就像瞎子看不见太阳一样。

一个人如果成为功能性文盲,会导致他陷入愚蠢、可笑甚至毁灭,而一个社会、文明,如果充斥了太多功能性文盲,又会怎样呢?

一个鲜有人提到的问题是,在1840年鸦片战争爆发前,中国与当时力量飞速发展的西方之间,其实没有我们想象中那么隔绝,1793年英使马格尔尼访华,其实已经送来了英国当时最新的战舰、蒸汽机、枪炮的模型。但对于这些技术已经远超自己的“洋玩意儿”,乾隆皇帝连打开看一眼的兴趣都没有。

我想,一个精明如乾隆的人,如果能正常思考一下,一定会认识到这些礼物背后隐含的风险。可乾隆就是没有往这方面想哪怕一点。

为什么?因为傲慢、因为封闭,因为对这些知识来说,他和当时大多数中国人,也是与弗农、伏地魔一样的“功能性文盲”。拒绝承认、不愿认知,甚至还把研究、阐述这些知识,视为一种罪孽。

《三体》里有一句话:“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。”我觉得大刘在这里警告的,就是人类不要更大的知识框架中,成为功能性文盲。

否则即便云天明把宇宙的真相直接编成寓言直接告诉你,你也听不明白他到底在说啥。

但值得警惕的是,在我们时下的社会中,“功能性文盲”其实在变得越来越多。那种因为一句“日本人精益求精”而举报老师的人,似乎无处不在——

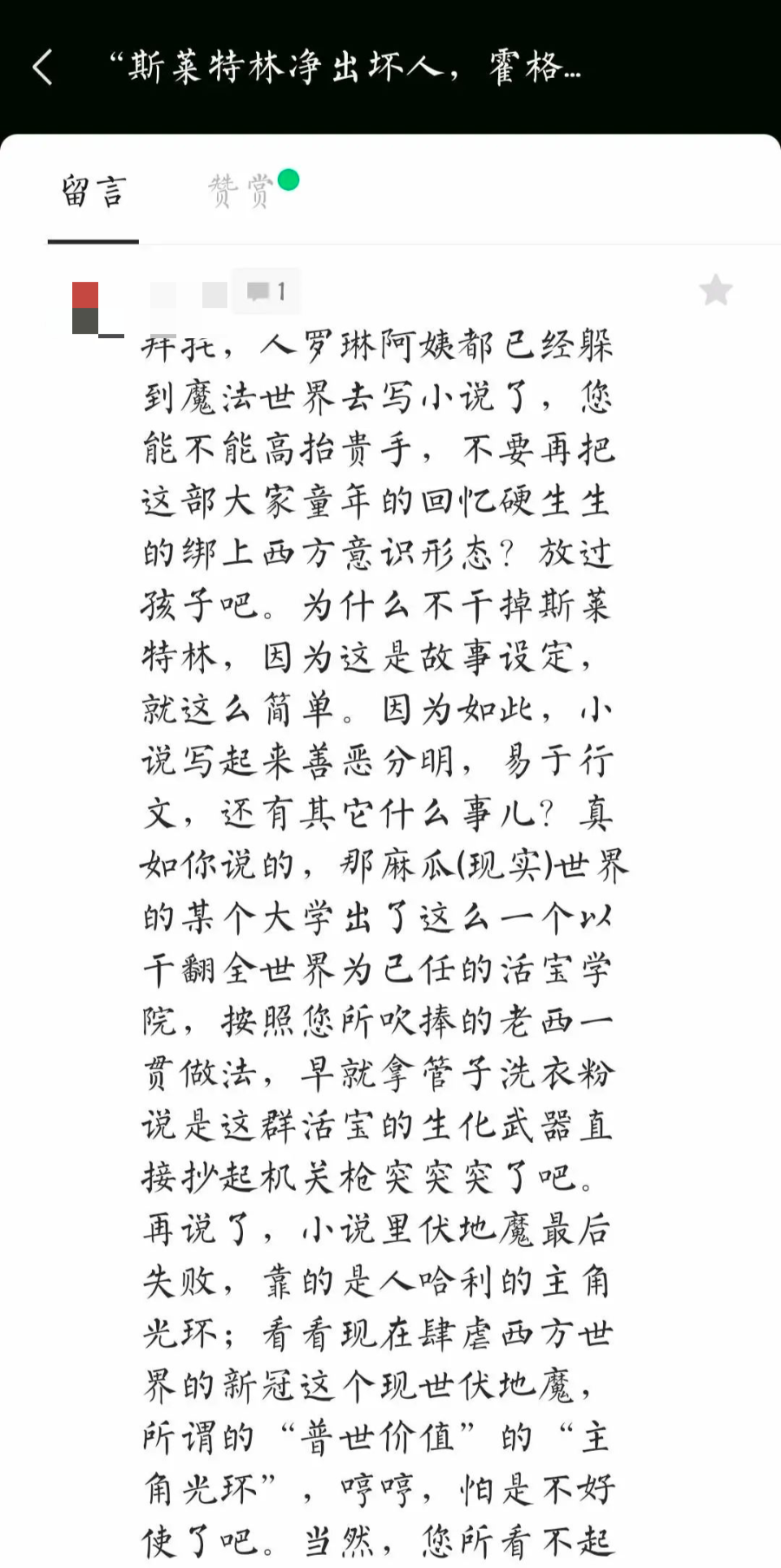

最后那段,他喷的太不和谐了,也太啰嗦了,原谅我不全引了。

把留言中对我上纲上线、捕风捉影的批判放在一边不论。我觉得这个留言最让我好奇的一个问题是:他对《哈利波特》这本小说的态度如何呢?他一方面说这是他的“童年回忆”,让我不要毁它。另一方面又说小说的设定只是为了易于行文,没什么深意,并把其背景的西方文化看的一团漆黑、不值一提……我觉得他的精神世界应该挺分裂的。

而更关键的是,写了这么老长一段,我都没咋看懂他到底要表达什么,整个行文连段都不分,表达也缺乏逻辑。通篇看下来不知所云。

这里要说一下,有不少朋友总让我秀一下喷我的留言。我尽力了,但就像上次《伊索究竟写了个啥》一文给大家展示过的一样,大部分这类留言都让我感觉不知所云,除了偏见与愤怒,说了半天,也不知他们想表达什么,说话缺乏起码的逻辑。我一引用,往往会让我自己的稿子都被带的有点乱。

所以我不得不怀疑一件事——某些新一代的功能性文盲,可能不仅知识结构严重残缺,更要命的是他们的思维逻辑也是扭曲而混乱的。

不信你观察一下,这种人话说超过三句以上,其逻辑就一定就散架了,前言不搭后语,哪儿哪儿都不挨着。

所以只有最简单直白的口号才能吸引他们,最暴烈的愤怒才对他们的胃口。他们的思维也永远只能停留在某个愤怒、促狭而充满偏见的小黑屋当中,永远失去了接受新事物、新理念的能力。

这种人究竟是在怎样的教育中被培养出来的呢?我很好奇。

我想起了邓布利多曾对弗农夫妇说的那段话:“你们没有按我说的去做!你们没有把哈利当做自己的亲生儿子来对待!……但不幸中的万幸,他至少逃脱了你们对坐在你们中间的那个倒霉男孩造成的那种可怕伤害。”

是的,不幸中的万幸,至少我的读者中的大多数,是健全的爱智求真者,而非功能性文盲。我们这些人逃脱了那种可怕的伤害。

也愿我们的下一代,我们的孩子们,他们的人格和知识结构,都是健全的。

千万不要成为某些人一样心灵或认知结构残疾的“功能性文盲”——这种人,他们这一辈子,永远只能在从“给你告老师去”到“给老师告老师去”的阶梯上攀爬了。