凡人往事(289)

纪念一个执着于「古早」的年轻人

文 | 陶若谷 徐朝阳

编辑 | 王姗

凡是知道刘拓的,都听过那段独闯伊拉克的故事。2015年夏天他跑到伊拉克看古迹,手机丢了,又被警局扣了14天。回国后他觉得不太光彩,拒绝了所有采访,直到2018年参加《奇葩大会》,才第一次面向公众讲述故事细节。比如他和「小偷」奥马尔的友谊,下午最热的时候,奥马尔会拿来一些小冰块,塞到刘拓衣服里,晚上睡觉会伸出胳膊让他垫着。临走前三四天,他送给刘拓一个铁戒指,“指指自己,指指他,意思是让我记得他。”

录节目的时候刘拓穿着自己的衣服,衬衫上套一件毛背心,脚踩一双泥土未净的鞋,一上台就被主持人调侃,“考古系的,不用穿出土的鞋来吧?” 这一身是他平常的装束,也有其他综艺邀请他,要求穿得更正式,他觉得不舒服,索性不去。对于那种类型的精致,刘拓避之不及,“长成(我)这样的,是吧,没必要。”

之前在阿富汗开中餐馆的红姐见过他的另一身装扮:留着络腮胡,脸上胡子以外都晒得很黑,肥大的白色长衫和长裤罩住身体,肩上披着条浴巾,也是白色的,“比阿富汗人还阿富汗人”。那是2017年,他到阿富汗拜访巴米扬大佛。刚从印度过来,就带了那一套衣服,不曾换洗,直到裤子破了个大洞,中餐馆的人看不下去了,厨子帮他洗了裤子,红姐拿出针线把豁口补上,他挺不好意思的,一直笑。

除了重获新生的裤子,白色浴巾也是物超所值,热了搭在肩上擦汗,太阳毒的时候盖在头上遮阴,累了铺在地上当坐垫。离开阿富汗那天,刘拓和红姐拍了张合影,照片里,那条浴巾还是围在脖子上,已经变成了灰色。

手机又丢了一次,他借红姐手机告诉家人自己在印度,和朋友正共用同一个手机。父母相信了,发消息催他回国:“你快回来吧。” 漂在阿富汗的刘拓让红姐帮忙:“你就打三个字:‘好的,爸!’” 直到安全回国才讲了实话。

他似乎一直给人留下冒险者的印象,为了给一处谷歌搜图上没有的古迹拍照,不畏险阻穿过战区。可当有人说他为保留文化遗产不遗余力时,刘拓并不买账,“我学的是旧石器时期的东西,那些古迹基本上是不涉及,完全是个人兴趣。” 他时常保持着对正面评价的警惕——高三保送北大,是因为学校不愿让最好的学生保送;设计的小众线路被网友喜欢,他马上补充,“我其实是有私心的”,好像必须加上后半句,才能把自己描述完整。

我见到刘拓是在2018年秋冬的一个下午。他从北大研究生宿舍区走出来,络腮胡子剪短了,恢复了运动装,手里拿一本未拆封的《黄帝故里新郑青铜器》,是帮室友刚取的快递,帆布包里一台单反,随时准备拿出来拍照。这一年手机又丢了一两个,落到飞机上或在街上走着走着就丢了,他一般也不太找,“再买一个呗。”

读到第十年,他几乎是北大年龄最大的学生了,对毕业还是心存迷茫,觉得在学术圈儿找不到意义。他的考古热情埋在一万多年前的废墟里,最喜欢从古人丢弃的垃圾中找到碎陶罐的最后一片。但这似乎和学术道路不完全等同,在他的描述里,室友才是对行业有推动,学术界认可,自己是不务正业。

很多人建议他把稀奇的访古经历写成书,他那时说不想写,因为懒,脸都懒得洗。2021年6月,刘拓的作品《阿富汗访古行记》出版,他邮寄了一本给红姐。7月以来,他们有过几次对话,都是关于去阿富汗的航班和签证问题。红姐知道一些他的苦闷,也知道他一直在想办法重返阿富汗。“那边快要迎来很大的变化,有很多事情可做;而且如果看到了更多不好的事情,国内这些事儿可能才能释怀。”他告诉红姐。

9月,刘拓从任教的兰州文理学院辞职,给红姐发了消息,但两人没再见面。红姐始终记得在阿富汗的那个晚上,中餐馆的旅客们聚在一起聊天,突然有人开始唱诵《古兰经》,声音洪亮,情感饱满,仿佛出自当地人之口,正是刘拓。

三年前我见到刘拓时,他还没有因为头脑一热的言论陷入麻烦,发愁的也就是毕业去向。唯一能确定的是地理方位,肯定不会去南方。他说的南方,是指石家庄以南,“气候稍微一湿,就特别不舒服,所以老去中东,好几个月一滴雨都不下,很稳定,连云彩都没有。国内我只能在兰州以西,沿着干湿分界线,往西。”

以下内容整理自刘拓的讲述(2018年10月21日、11月19日,于北大畅春园附近)。

1

回过去想,会觉得那段经历特魔幻。气温50多度还要洗衣服,用一个勺舀着洗,哎呀他们太爱干净了,一天擦多少回地,都烦死了。有一个小空调,但人多啊,一个人不到一平米,一停电就有人会晕过去,就拖到走廊里往身上浇一浇水。我是特别怕热,就经常把衣服前面撩开,贴到地上,室内地表还是挺凉的。

奥马尔比我矮,比我矮的人不多。而且他穿一个背心短裤,也是很少见,他们一般会包得很紧,最起码不能穿短裤。当时一起关着的有个医生,劝我吃饭那个,天天说他很快就会出来,帮我去大使馆报信儿,最后我出来两三个月后他才出来。(注:2015年夏天刘拓独自去伊拉克访古,被当地警察局扣留)

医生有Facebook,可以看到一些近况。奥马尔就没办法再联系了,他是个孤儿,手机都未必有,更不可能有Facebook。医生也不愿意告诉我,而且他根本不屑于知道那小哥的联系方式,(奥马尔)等于是偷窃嘛,医生是政治原因进去的,不一样。

我还是挺喜欢和阿拉伯人打交道的,除了伊拉克,居民生活还是比较正常,该买菜买菜。伊拉克确实检查点特别多,穿军装的多,也有坦克。其实我经常被抓,那次之前已经比较习惯了,他们很不理解,你一个人来这儿干什么。

可能我就是这种体质。去年(2017年)在京都修学院离宫,想看红叶,我一个人去的,没预约要排半天,就想算了吧,我就往外走。外面是一片稻田,我就顺着稻田走,想着走到围墙旁边往里瞅一眼就行,结果那个院儿就没有围墙,直接走进去了,我自己都没有察觉,就被抓住了。我还一直稀里糊涂想找围墙,也没有拍照,哎。

你看我心思都在这上边,不务正业的。正常现在就应该开始找工作了,同一级毕业的已经找过了吧,我也没了解。系里的人其实认识不多,北大的都比较高冷,谁跟谁都也不一定看得上眼,内心都很傲娇。主要是我不太想工作,我爸妈挺想让我赶紧毕业,我一直拖着。

现在每天在宿舍写论文,早上八九点醒,晚上零点、一点睡,宅的话就一天不出门。出门就献个血什么的,我血压不太稳定,高中就是这样,献血以后就正常一些,献过十四五次吧,一次400毫升。

或者去故宫看看展,都是当天才决定,前一天要是定好就睡不着了,兴奋。我是不太会胡思乱想的那种,但是就睡不着。像去《奇葩大会》还有《一席》,前一天都没睡着,那么多人呢!我以前也从来没有参加过,已经比我想象的不紧张了。

读博现在是第四年,不用上课,跟老师线上沟通就可以,论文通过了就能毕业,就是不知道能不能通过,有可能要延期,主要是我时间都没太花在这个上面。

今年去了一趟朝鲜,自己弄的古迹线路,去高丽的陵墓、高丽古都开城这些。回来我找了个旅行团合作,写一个招募贴,按我的线路玩儿,我赚点提成,三五百的。有人去呀,都去两拨了,很多人喜欢这些稀奇古怪的线路。我其实是有私心的,为了以后还可以再去。

还去了一趟叙利亚,回来就把那边的东西卖了一下,发现很好卖。挂毯啊,小号的卖200,大号750,画的就是大马士革街景。我就跟一个当地人说,能不能给我寄点儿?他就发过来了,寄到学校门口,我定期去拿。

这人就在大马士革街上遇到的,家里是做生意的。在中东,很容易跟人搭上线,他们都可闲了,而且没有什么游客,谁愿意跟他们说话啊?我一般不识路的时候,就和他们说上话了,可热情了。

不过挂毯第二批之后就卖不动了。很占地儿,学校堆不下,就堆在家里,床都堆满了,我妈特别愿意帮我发货,就嫌我老是没有订单。其实微博上发一次会有人买,但也不好意思老发啊,成代购博主了。

还想去看一下辽宁朝阳义县火车站,现在不知道拆没拆。东三省的铁路一直不错,很多火车站还保持民国时期的原貌呢,后来也一直在用。有些车站在河北河南就是文物保护单位,到了东北排不上,就拆掉了。反正玩古迹就按「全国重点文物保护单位」清单,有空就继续刷。

原来我是没有专门按这个名单去找景点,有这个想法是因为去武当山那一次,在当地随手买了一张地图,直接标了「国保单位」在哪,有多少个。很多城市其实都可以这么做,像平遥古城、五台山,都是「国保」密集的景区。一般人去平遥可能在街上随便逛一逛,去几个票号,就走了。平遥其实古迹非常丰富,如果有一个这样的地图,能去好多地方。

武当山那次体验特别好,还有一个天气原因,刚下过雪,本来想说去那儿等一等,看下一场雪景,到那儿刚好天就晴了,阳光照着雪的那种样子印象很深,雪很厚,风景特别好。应该是2010年,那会儿大三。

2

我本科是地质专业,中间休学了一年,因为没想好要不要上学。后面选专业有生物系和古生物系,生物系太微观了,我喜欢宏观一些的,能和自然界、和看见的东西打交道。古生物系还不错,但后来也发现太粗放了,收集得不细。当然选了考古还有一个很大的原因是我不太爱学英语,古生物所有的文献都是英文的。(六级没过?)呀,这都是怎么传出去的!

我是西安西工大附中毕业,数学比较差,属于最后一页都做不到,翻不了面儿的那种,前面能基本保证对,参加高考的话也就是120多分吧。当时生物竞赛拿了省一等奖,有了保送资格,我瞬间就想,太好了,不用高考了,哪个学校都行。

高三毕业去了十四五个省,一个人去的。家里不怎么担心吧,我爷爷是湖南的,奶奶是河北的,我妈在大连出生,我爸在西安出生,我在云南出生,后来又搬到西安,再到北京,我从小跑得就很多。

那会儿还没有古迹意识,就是看知名景点。大学以后突然觉得,自然风光相似性比较强,哪儿都有,但北京的房子长北京样儿,山西的就长山西样儿。我家有一阵在宣武门那边,菜市口东南角,那一片整个拆掉了,十几个胡同,我去拍了十几遍,边拆边拍,每次拍都少几个房子。我脸皮比较厚,很好意思到人家里去,只要开着门的我就进,要轰就轰出来。

开着门的就不会太凶,注重隐私的会把门锁上,我也不敲。一般去一个城,我都会把城里的街区稍微转一下。他们不在文物名录里,国家级、省级、市级都不在,但永远不知道能碰到哪个,下一个是什么。

可能只是一个普通的民居,但没有被记录过。尤其是谷歌搜图上没有的,等于是你去了一些地方,获得了一些网上没有的资料,抢救了一些信息的感觉。就算被人记录过,但有可能上一次记录的时候,地球上还没有诞生数码相机,我是现在去的,还是不一样,这应该是古迹比较吸引我的地方吧。

小时候我就喜欢在西安城墙上转,从小到大好几个城门都改造过了,含光门(唐长安城南墙偏西的一处城门),很小的门洞,变成四个大门洞了,我就把小门洞都拍下来,在朱雀大街上,不到10岁吧。我父母也比较喜欢集邮,集门票,他们去了哪儿,门票舍不得扔,也不整理,就夹的到处都是。

照片加起来现在有5、6T,存在硬盘里,云盘也有。以前用卡片儿机,2014年下半年买了一个单反,镜头就一个,24-70mm,既能广角,还能拉近,我不太爱带很多镜头,容易进灰,拍的不虚,亮度合适,能拍到就行。

经常拍这些,和我做考古是有一定相关性的。发掘的时候会遇到这类问题,比如说木头棺材,很容易腐烂,本来是立体的,最后摊到地上变成一个平面了,就像一张饼一样,但上面的花纹还很漂亮。仔细做的话,通过这个“饼”,其实是可以复原出它的形状。

不仔细做,给“饼”照一张相,就铲掉了,铲掉就永远就没有了。像这种东西,我就很愿意留下来。吃顿饭也是,不管它是不是很常见,但每一次都不一样,就都会拍一下。像寺庙的、坐车的各种票据,检票之前我一般会拍一张,因为剪掉就再也没有了,就大概这种心理吧。

考古对我来说,最有意思的其实是这部分,并不是挖到那些器物。比如一个陶罐为啥会摔到土里,通常是因为它之前坏了,有可能是边上磕掉了,有可能是底儿漏了扔了,拼起来之后发现少了哪块,可能就是哪儿坏了。我就很愿意做这种事情,我也不知道有什么意义,这个过程就很高兴。

那些土留下来了,里面可能有植物种子。一般碰到这些土就抓起来带回去,我们叫“浮选”,就是把土放到水里面搅合搅合,搅碎,如果有种子就会浮起来。

下沉物里可能有动物骨头,很小的动物,比如老鼠、兔子的牙,肉眼看不到的。这部分其实工作量很大,我很爱做这类事情。这些信息看起来是无用的,但可能以后就有用了。现在不收集,就再也没有了。

还有很重要的一部分是器物关系。比如挖出一个壶,边上是靠着罐儿的,还是靠着碗儿的,他们之间互相的组合是什么样子。每一块骨头的朝向也要记录,是斜着的,竖直的还是躺着的,如果斜着,它是朝哪个方向,这些都是信息,因为跟水流的方向可能有关——如果所有骨头都是乱摆的,那可能没有被水冲过。

● 四川甲扎尔甲山洞窟壁画,10月27日,刘拓在考察过程中意外身亡。图片来源网络

3

我主要是旧石器考古嘛,研究一万年以前人类起源的一些东西。比如这两年去的广东英德青塘遗址,出了一个少女人骨,比较大的一个感受是墓葬,人类那时候开始有埋葬行为了,大概1万3千多年前。现在挖出来,骨头保存最好的是殉葬的人,直接扔到棺外的那种,反而棺椁越是豪华,骨头烂得越彻底。所以生前无论多大的家族,300年以后都破落了,连这儿有没有你的墓都没人知道了。

考古还有一个叫「灰坑」的东西,就是垃圾坑,这是我们接触最多的一个工作,捡古人的垃圾——陶罐摔碎了,古代人就挖一个坑埋进去,过一段时间再埋一批。挖出来的时候,有的口越来越撇开,有的越来越收拢,我们就研究这个规律。

比如文革时期的杯子、上世纪80年代的电视,现在无论如何也做不出那个样子了。当时做的时候没有感觉,但过几十年就变了,器物是有这个趋势的,要在「灰坑」里找到这些趋势,这些是定年份最精确的标尺。

一个很残破的陶片意义都很大,因为它是生活用的东西,相比墓葬品更新换代就快。比如死人穿的寿衣,可能多少年也不会换一个样式,但一个陶器顶多用五年,时代痕迹很强。

其实以后还想继续在专业上积累。但我属于比较随性的,没有明确目标。北大厉害的人太多了,哎,可能我努力到下辈子也赶不上这些人了,也就觉得没有必要跟他们一样。科研是需要有想法的,费脑子得很,我不爱想那么深入。真正做研究的就是在一个地方,好好待着,把那一个地方弄清楚,不会像我这样到处乱跑。

原来也觉得都读到博士了,一定要做出研究。不过好多时候,我也不知道论文的意义何在,好像专门要搞出一些杂志来,专门为了安排一些人发论文,为了毕业,那些杂志其实没有人看。真正有意义的论文,还是需要头脑很清楚,知道自己想要干什么。

现在我也劝自己,没有必要非得对口。我做科研的话,相比很多人贡献还是挺小的,那我还不如隔一段时间给工地送上半扇猪肉,让一线工人吃好一点,挖得细一点。

想法的一些转变跟「伊拉克」的经历也不能说没有关系,每一步发展成什么样,都是有因缘的。比如「伊拉克」之后,就有学两河文明的学生联系我,想用那些资料、照片,我就给他们了。能给人家拿去写个论文,也挺好的,当他们(搞学术的)的腿,到前方去跑一跑。他们干那个高兴,我干这个高兴。

也进了非常多的群,主要是旅游群,发现很多地方生活成本真的很低,算上房租都比家门口便宜,印度、埃及,一天可能就是10来块钱。有一些人永远都在外面玩,很洒脱,收入就靠代购,也能过得好好的。哎,我挺想的啊,但是没有那么大勇气,放弃所有。

有人觉得好像我挺放得开,其实牵绊也挺多的,还是觉得该有一个铁饭碗,有一个正常的职业,相对传统的一套生活,麻烦的是哪种决心都下不了。

毕业以后的工作,也没有特别明确的想法。我们专业未来出路一般是考古所、大学、博物馆,博物馆和大学的过剩,去考古所的不多,做田野这块一直比较缺。而且也分地方,北京考古所就很多人想去,其实北京已经没有什么可挖的了。像新疆西藏青海,西部是非常缺人的,但是没什么人愿意去。

现在就弄些乱七八糟的,有找我写公号、写知乎回答的,给千字500,我就找一个人写,给他千字450,抽一点儿成。也有些节目《一站到底》《诗词大会》这种找过来,我去干嘛呀,长得又不好看。提高知名度有啥用,能赚钱的还行。

有一些做科研的人,喜欢把一些概念包装得很有意思,能引起关注是挺好的,不过我没有很大动力去干这个。在更实际的层面,让公众知道还不如让有钱人知道它有什么意义——

工地挖得细不细,差别还是很大的。大部分工地做得很简单,要盖楼了,可能底下有东西,比如西安的一个工地,三个楼盘出了300多个唐墓。现在建设太快了,开发商催得要命,在他们面前,我们显然很弱势。开发商说,“你多一天,损失多少多少万,你赔我吧”,一句话的事儿。就只能随便清理清理,总比直接挖掉好吧。

要是哪个富豪喜欢,直接就把这个地买了,慢慢挖,不盖楼了。还可以提高下一线工人的生活水平,出土的时候抠得更完整一点,更漂亮一点,不能有土渣,我就很高兴了。可以慢慢拼罐子,只要能从瓶口到瓶底拼出一溜儿,就非常高兴了,可以体现古人生活的原貌。很难拼的,大部分只能拼一半,后面的找不到,就作废了。

- END -

====================================================

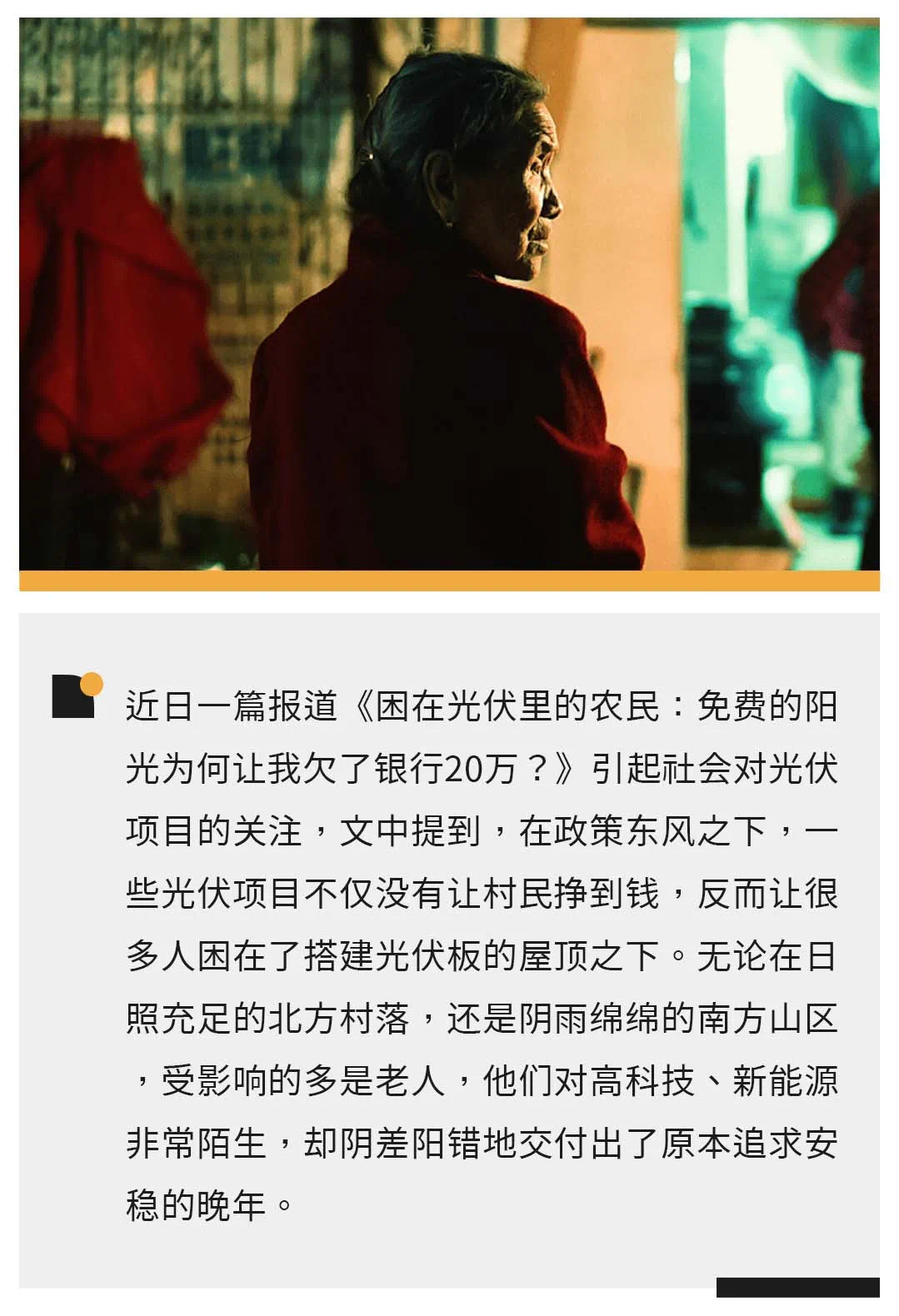

被光伏闯入的「安稳」晚年

文 | 姜婉茹 魏荣欢

编辑 | 陶若谷

土地

一辈子种地为生的高晴喜今年60岁了,住在陕西神木的一个村庄,村庄不大,总共200多人,只有四个姓,姓高的最多。大部分年轻人外出打工了,剩下20多个老人还在村里,分散地住在山腰上。

高晴喜是留守老人中最年轻的,他夏天早上4点起床,冬天则是6点,每天和老伴一起伺弄玉米、大豆、高粱。“五个老弟兄”300多亩的地荒着,高晴喜栽上一种叫「山大王」的牧草,几乎种满了山头。他和老伴一整天都待在地里播种、翻土、浇水,“土地就是农民的命”。

村里还在种地的老人,大概剩6、7户,在各自的田里劳作,常常一整天下来,也见不着一个邻居。高晴喜还养了60只大羊和约140只小羊羔,没有别的经济来源,一年大约能有2-3万元收入。

今年春天,连续两个月刮起了沙尘暴,沙尘灌进屋里,高晴喜不敢盛出锅里的饭,饿着肚子等沙尘过去再吃。家里的羊开始咳嗽、害病、拉稀,买了药也治不好,时不时死上一只,高晴喜思前想后,认为都怪沙尘暴,“羊吃的草上沾了太多土。”

村子就在毛乌素沙漠边缘,但这样的沙尘暴已经许久未见。去年林业局发消息称榆林沙化土地治理率已达93.24%,村里人以为沙漠即将消失,但今年的沙尘大到让人睁不开眼睛。49岁的村民成子恍然又回到了小时候——站在一两米远的地方,只能看见一个人影,认不出人是谁。

十二三岁的时候,成子就跟着父亲治沙造林。那是上世纪70年代初,村民们把树枝剪下来,插在地里,过两年长成筷子粗细的树苗,再背到五六公里以外的山梁上去种。成子每次至少扛三捆树苗,约有二三十公斤重,父亲背的树苗则至少有两百斤,中间成子实在走不动了,父亲就骂他,骂完还是背不动,他就会挨打。

除了背树苗,成子还背过草种,也不拘于什么种类的草,只要能防沙固土,便都算是合格。人们把草栽成一个个小方块,中间种上树苗。种完就得步行去山顶的一汪泉水处打水回来。离水近些的林子,打趟水不到一小时,远一些的,两三个小时才能往返一次。

这条挑水的路成子从十二三岁走到了十七八岁,挑水的担子压在肩上,一压就是半日,肩膀总是肿着,每日的劳动能挣到2-3个工分。年底村里统计,欠了工分就没什么粮食领。

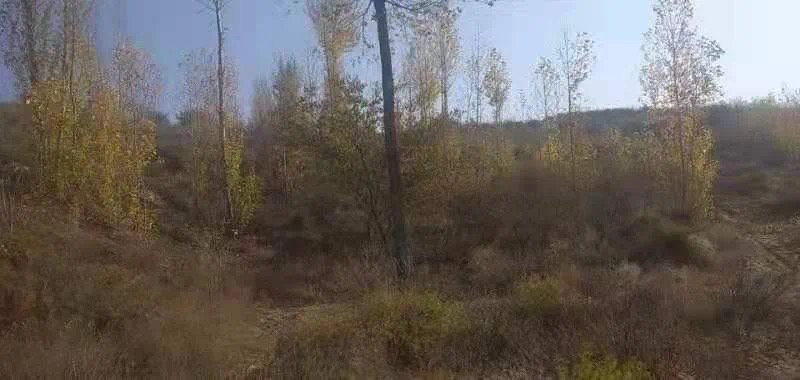

第二年春天去林地验收成果,很多纤弱的树苗没挺过去,只好再背树苗、种杂草、挑水浇水,两辈人反反复复地补栽,这样过了三四十年,防沙林慢慢长起来,沙尘暴也渐渐消失了。

沙棒、杨柳、沙柳、桑树高低错杂地生长,高大的能有十几米,枝叶茂密的地方,都没给人留下通过的隙缝。春天,漫山的紫黄色野花和野桑果会引来小鸟、野鸡、野兔和狐狸,还有村里的孩子们,桑葚吃得脸上手上黑乎乎一片。大人们采摘桑葚,晒成桑葚干,泡果酒喝。

高晴喜住的地方离这片防护林最近,去年四五月份,他看到山上来了几十辆推土机,把林地上的沙柳、沙棒、桑树、柳树、紫穗槐推平放倒,声音震天响。

一开始他还在观望,后来眼看着推到自己的地了,高晴喜没忍住,跟施工队理论,“这地不能推,我种的草根还在里面,春天还要发芽哩!” 这里种着他的「山大王」牧草,夏天可以喂羊,冬天能收割约1000斤草籽,以24-25元一斤的价格卖给草原站,这是高晴喜老两口的主要收入来源。他直接站在推土机前面,护着地里的作物,不让施工。

他是村里第一个看到推土机的人,其他村民只要住在山坡高处的,也都能看到推土机在工作,但他们都以为是那件事 —— 2019年9月,村里来了能源公司的人,要搞光伏发电项目,需要占用村里的部分土地。

这是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。如今土地推平了,施工队已经架起不少水泥管子,要在上面安装光伏发电板。

推土持续了好几个月,起初高晴喜习惯了跟在外务工的子女报喜不报忧,没给他们打电话。偶尔碰上一两个同村的老人,说了这件事,可也没什么好办法,“只有看着”。直到今年春天,回村的中年人发现防护林没了,才开始找“公家”讨说法。

矛盾越闹越大,村民一发现施工就去阻拦,直到上个月闹到媒体上。几乎每个村民都对记者说,知道光伏要进村,“不知道会毁掉林地、占用耕地。”

熟人社会的「合同」

光伏项目早在2019年9月就计划进入村子,但随后发生的事情出现了两个版本。

“我们只允许他们进村里施工,不知道要毁林。” 村民成子说。他和多位村民都提到一次开会,2019年9月,村里难得聚起来40多人,光伏项目的工作人员来了,说要租用土地建光伏电站,付给村民租金,还承诺修一条6公里的砂石路。

按村民的说法,当时他们的关注点在于租金多少钱,什么时候修路,会不会雇他们施工。至于具体用到哪块地他们不清楚,有人以为是在林地上架起高高的水泥桩建光伏,林子还保留。念没念过合同条款,在那个时候更是没人在意,总之他们理解的是——“对生活没有影响,还给租地钱。” 于是多数人签了字,在那之后,每人收到了2万元。

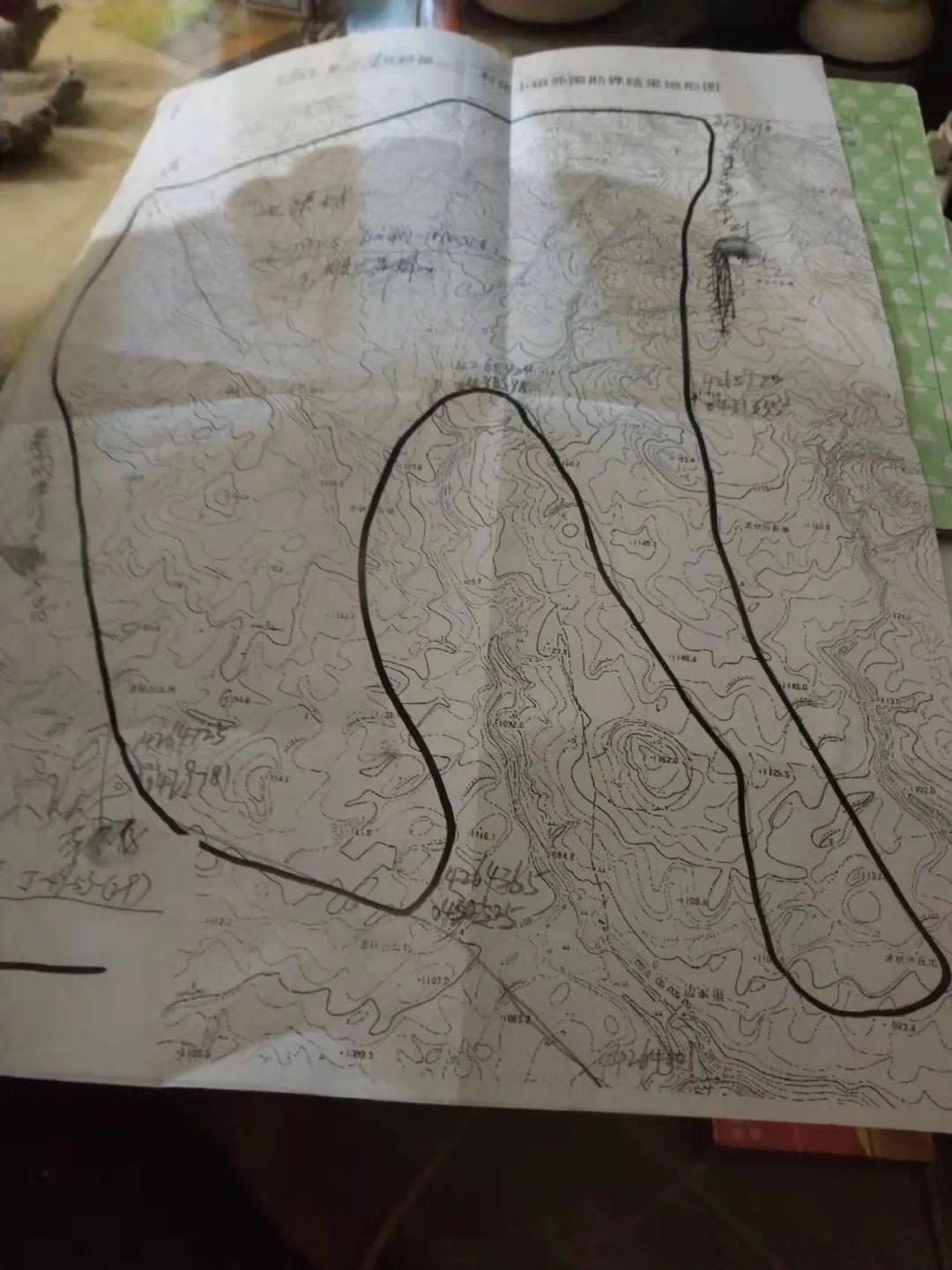

直到今年找到村委会,大家才知道村里已经和光伏公司签定了正式的项目合同——以每亩租金140元每年的价格,将村里近2000亩地租了出去,租期25年。两代人栽种的林地,高晴喜和老人们种粮食、牧草的800亩「粮田」,都在其中。

但事情到了村会计刘强那里,呈现出了另一个版本。他站在当时引进光伏项目的村干部一方,“他们(村民)没听到念「合同」的话,怎么会摁手印?钱分到自己兜里了,花完了就开始胡说八道。” 参与合同签订的更上一级村干部对潇湘晨报回应称,村民所谓的被占林地和耕地,实际上全是沙地,“项目手续是齐全的。如果是耕地林地,连手续都办不下来。”

村民一方则拿出《林权证》反驳,证件显示林种为「防护林」,使用有效期至2039年。还有村民说父亲当过护林员,职责就是看护林地,阻止砍树、放牧,“如果不是防护林,怎么会专门雇他守林?”

10月28日,村庄所在的陕西神木高家堡镇就整件事回应媒体,表示将详细调查。从后续的调查文件得知,租给光伏项目的土地属于「宜林地」或「草地」。按照林业局政策,「宜林地」可以用于光伏电站建设,但要「林光互补」,不能毁林。

800亩「粮田」也划进这两类,但村民认为有330亩是有土地证的「耕地」,其他的地也已经种了十多年,“跟耕地没区别”,同牧草穿插着种,多年养护下来,土壤已经肥沃。

陕北这个村子的留守老人大多没上过学,识字的很少,对法律文件更是陌生。他们反复强调“在那次按手印(签字)之后再也没见过合同”,事实上,他们签字的文件并非正式合同,只是一份会议纪要,见过正式合同的人就更少了。

光伏项目往往深入农村腹地,在签合同环节出现问题这个村庄并不是个例。在河北邯郸肥乡镇的一个村子,56岁的李光明听了堂弟归纳的三句话——“不用花一分钱”,“8年后设备全归你”,“亏了公司兜底”,就把养老钱投进了光伏项目。

和西北集中式发电系统不同,李光明所在村庄是在屋顶安装光伏板,采用的是贷款模式——村民跟银行签订贷款协议,光伏公司提供免费上门安装和维修,光伏板发电卖的钱归村民所有,用于还贷。在大部分宣传话术里,电费能挣不少,还了贷款还能盈余。

去年初冬,两名年轻的女业务员开着白色小轿车专程到家里接上李光明,到镇上的工商银行办理「光伏贷」。没有合同,只有几张宣传单,业务员承诺8年之后光伏板归个人,期间发电收入如果少于贷款,差价由光伏公司承担。李光明没觉得有什么不妥,他认定这是“一个发财的项目”。

到了银行,李光明在表单上签了30多次名字,总共贷款11.53万元。这把在一旁等候办理的同村小杜吓到了,说要回去再商量。李光明替他可惜,“有邻居想装还排不上呢”,自己和小杜是因为堂弟的关系,才成为村子里第一批有资格安装的人。

堂弟在镇上当电工,是村里第一户装光伏板的人,花了6万多。去年九月装上后,村子里没多少人去琢磨那些屋顶上亮晃晃的板子是干啥的。两个月后的一晚,堂弟跑来找李光明,问他愿不愿意加入。

家里十几亩田租出去了,每年收租万把块钱,李光明和老伴身体也还行,除了日常吃喝花销,就是买点降压药,能存下几千块。但他担心日后一旦生病,这些钱支撑不了医药费。按照堂弟的说法,国家补贴8分,一度电能卖0.44元,光照好的时候每个月还能挣钱——挣笔养老金,他几乎是当下就做了决定。

堂弟在村里选了另外八户人家,基本都是亲戚和发小,有邻居主动去找他,被告知变压器有容量限制,没申请上。在李光明眼里,连同自己在内的这九户,是村子600人里“被选中的”幸运者,有没有合同无所谓。

跟河北郑堡村一样,光伏板在山东临沂杨集镇的一个村子里,也是由熟人介绍带动起来的,只不过这里的“担保人”显得更为可信,是村支书。

今年清明节返乡,在外打工的张青田见到村支书,对方详细介绍了光伏发电的好处,还展示了自家光亮亮的房顶。与李光明不一样,张青田不用贷款买光伏板,只把房顶租给光伏公司使用就可以,租用价格是一块板18块钱。张青田夫妻常年在外打工,子女也不住这房子,空着也是空着,就答应了。

节后,光伏公司的工作人员上门签合同,离开老家的张青田打电话给已出嫁的女儿,“去签个字。” 不明前因后果的女儿抓起笔在业务员手指的位置签下名字,一连签了三份,业务员全拿走了,自家一份没留。

在城里上班的小儿子知道时,光伏板已经装好了,问起合同内容,姐姐无法回答。作为家里的文化人,小儿子跟光伏公司交涉要求返还合同。对方起初承诺10月底,后来延期到明年1月,理由是“录入信息程序繁琐”。小儿子越发觉得不靠谱,不过听姐姐说,每年领钱的地方“在镇上的一家公家单位”,稍稍有了一丝安心。

无论李光明还是张青田,在办理和安装光伏的过程中都极为顺利,除了村干部的参与,光伏公司的推动,还有银行的免息优惠。自2013年底开始,光伏企业在政策扶持下发展迅速,一时间全国很多村庄的房顶上都安装上光伏板,有日照充足的北方村落,也有阴雨绵绵的南方山区。

但近几年电价不断下调,国家电费补贴标准也从2018年开始降低,虽然地方补贴还没有完全取消,也已减少很多。不过,像李光明这样的老人是搞不清这些的,只看到“光伏养老”的字眼在网站、短视频平台到处都是,没过多了解就签了合同,想为自己买下一份老年安稳。

晚年

对李光明来说,被选中的幸运感一直持续到90多块光伏板安装到房顶上——住在同村的两个儿子才知道父亲借了「光伏贷」,他们告诉李光明,天下没有这么便宜的事。李光明心里开始嘀咕,嘴上仍旧为自己的光伏板争辩。那时他已经从银行办了两张卡,储蓄卡用来收卖电的费用,信用卡用来还贷款,每个月25号要存1499元。

一个月后电费只收益900块,还差600,“幸好光伏公司会兜底”,李光明庆幸。然而,在还款日第二天他收到银行短信,说贷款逾期未交,还要另缴纳滞金67块。种了一辈子田的李光明人生中第一次贷款,不懂怎么回事,去问堂弟,以为光伏公司会帮忙还款,没再理会。又过了三天,收到第二条催款短信,新增28块滞纳金,他赶紧拿出存款还上。

村里其他几户也是收到催款短信才发现没有什么“兜底”。几个人找到堂弟,堂弟也不清楚怎么回事,至于自家的差额一直是光伏公司补贴,堂弟没敢再提——作为村里第一户安装者,又是介绍村民加入的“担保人”,公司给了他和别人不一样的优惠。

李光明想找光伏公司问清楚,但总是被销售经理挂断电话,他到镇上一处商贸城找到了这家新能源公司,只有一张工位和一个沙发,“和小卖铺差不多大”。笑脸盈盈的客服不断安抚他,“别急,今年的天气特殊,来年天气好了就好了”。和上次、上上次说得一样,像被设定好的程序。

李光明每次在镇上的光伏公司见到的客服都不一样,经理也换了好几任,只在电话里打过交道,当初开着小车到家里接他的业务员早就不干了。

自那之后,他没敢再逾期还款,又回到了种田观天的日子,日日盼望晴天。据说会扭转盈亏的夏天终于到了,在5、6月光照充足的时候,一天最高的发电量达到200多度,能卖百十来块。明媚的阳光在李光明心里生出了希望,“是不是能回本了?”

对于安装光伏的家庭来说,天气直接决定着收入多少。湖南常德山区的一个村民在网上记录过,在一个难得的晴天,发电量有140度,当天收入42块钱,阴天只有28度,收入不到10块钱,雨天更惨淡,“只有4、5块。”

这个村民算过,除去阴雨天,一年中光伏发电板正常运行大概200天,按每天最多90块收入计算,一年下来除去租金和维修费,到手1万5千左右,至少五年才能捞回成本。

李光明算不清楚这笔账。他止不住地可惜,坏天气似乎太多了,还没等填平前几个月的亏损,就又陷入倒贴的阴霾。眼看小半年的地租都搭进去了,老伴忍不住埋怨李光明,也对他堂弟不满。他嘿嘿笑着,说堂弟也是好心。

11月7日,暴雪降临北方,雪片斜斜砸在光伏板上。李光明冒雪在院子里细细查看,发现有一根固定杆被大风拽离墙面一公分。他拍了下来,在朋友圈写道,“今年是老天和光伏安装户彻底作对的一年”。

而在陕北毛乌素沙漠旁的村庄,村民并没有像李光明一样盼望阳光,似乎是充足的日照时间吸引来了光伏公司,在他们看来是“带来了灾难”——推土机进来后,沙漠从绿色变回黄色。有外出打工的村民回家祭扫墓地,想起墓前绿树成荫,现在成了一片荒土,心里不是滋味。

有人见过一个老人坐在路边大哭,痛骂家里的年轻人是“败家子”,一亩地140块钱(租金收入),“就把辛苦种了一辈子的树给卖了。” 还有一个种地为生的老人,亲手种的林子和作物都推平了,他说,“受下这么大的苦,这把年纪再种,可种不动喽。” 在当地方言里,「劳动」被称作「受苦」。

比起心里的难过,留守的老人们还面临更现实的困难。防护林砍掉之后,沙子还刮进了村庄赖以生存的二里渠。大生偶尔会回去探望80多岁的母亲,他记得小时候二里渠的水“可大了”,奢侈到可以用来浇地,后来水小了一些,但一直够吃够用。今年沙尘暴刮起来,堵了水井,水泵常常抽不上水,连喝的水都供不上,等上三四分钟,“抽上来也就一坨坨水”。

夏天缺水的时候,等上三五天也没有水,大生说,村民只好赶着牦牛、骑上三轮、开着摩托,去一公里外的地方取水。有人拿200升的柴油桶,也有人用十几个矿泉水桶拉水喝,两三天就要去拉一次水。

大生是一名泥瓦工,今年40岁,在邻近县市的建筑工地上接一些零活,养着三个小孩。800亩「粮田」被推平后,他开始对自己的晚年担忧,农民工“一个留不住就要回家嘛”,到那时在外打工的村民们上了年纪,如果纷纷回村,地也许就不够种了,那800亩「粮田」是他们最后的退路。

庄稼和牧草被推平后,60岁的高晴喜找了些荒地,种了点高粱,还没到收获的时候。这些地不够肥沃,夏天地里干旱,“收成不好,只能喂喂牛羊。” 比如「山大王」牧草,种下去第一年不会有收成,等待根系生长需要时间。

由于住在光伏项目开发地的东南面,每当西北风从消失的林地刮过来,高晴喜就感觉是电影里的那种风,“躺在沙坡上一会儿,人都能给埋了”。羊病死的太多,也不赚钱了,高晴喜现在靠以前的积蓄生活,对未来的日子没了指望。

村里人都希望要回800亩「粮田」,恢复1200亩防护林——虽然等林子重新栽起来,长到能挡住沙尘暴的程度,少说也要十几年的时间。

(为保护隐私,文中人物均为化名)