帝国的那些事

帝国名妓:晚明风流故事

▲剧照:柳如是与陈子龙。

▲剧照:柳如是才貌双绝,引得晚明名流竞相追逐。

▲剧照:抛弃儿女私情的陈子龙,最终为明朝殉国就义。

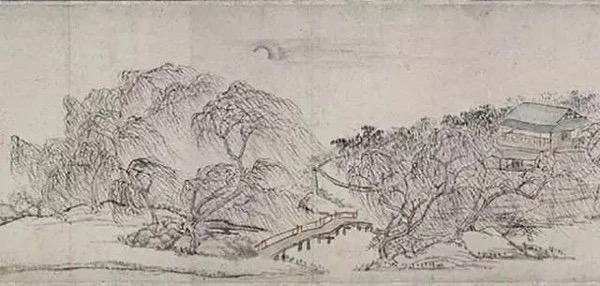

▲柳如是传世画作:月堤烟柳图。

▲剧照:柳如是女扮男装拜访钱谦益。

▲剧照:钱谦益不畏世俗,以“匹嫡”之礼迎娶柳如是。

▲1645年,钱谦益跟随南明众大臣一起投降满清。

▲剧照:柳如是与钱谦益。

▲钱谦益锒铛入狱后,柳如是到处奔走求救。

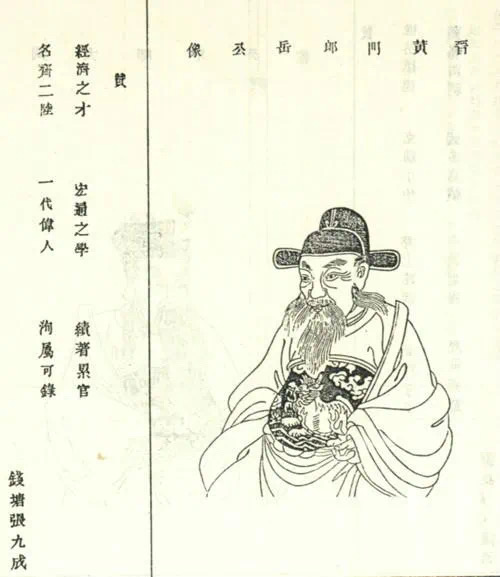

▲柳如是的人物画像。奇女子的一生,最终以悲剧告终。

▲剧照:柳如是。

参考文献:

陈寅恪:《柳如是别传》,三联书店,2001年版

王鹤:《晚明风月》,南京大学出版社,2016年版

朱则杰:《钱谦益柳如是丛考》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2012年10月刊

===========================================================================

选美往事:历史上的性压迫

公元前485年,卧薪尝胆的越王勾践,终于想出了打败吴国的策略。

在正史中,这个法子是鼓励人口生育;而在传说中,这个法子便是美人计。

民间传言,勾践派遣相面的人在越国大范围筛选美女,他们找啊找,找到了诸暨县南五里的苎萝山下,浣纱溪西岸。

那是一个春光明媚的艳阳天,碧涛波光中,一道照水剪影宛若天仙下凡,叫水中的鱼儿都忘了游动,渐沉于溪底。

后人称她为“西施”,“西施衣褐而天下称美”,大诗人李白也曾写诗讲过她的故事。

西施越溪女,出自苎萝山。

秀色掩今古,荷花羞玉颜。

浣纱弄碧水,自与清波闲。

皓齿信难开,沉吟碧云间。

勾践徵绝艳,扬蛾入吴关。

提携馆娃宫,杳渺讵可攀。

一破夫差国,千秋竟不还。

——唐·李白《咏苎萝山》

勾践选择了西施以及另一个美女郑旦,派相国范蠡带着她们到吴国进献。

从此,两名纯朴美丽的农村姑娘,变成了越王施行美人计的工具,成为越、吴两国政治和军事斗争的“武器”。

这大概也是中国历史上第一次“选美”。西施后来成了中国古代四大美女之一,但我们要知道的是,在历史的传说中,她再美,也只是男人政治的工具。

▲周文矩《西子浣纱图》,现藏于北京故宫博物院,图源/网络。

“美”字最早见于殷代的甲骨文,东汉时《说文》中解释:“美,甘也,从羊从大。”

一开始,美不关涉道德,也不关涉伦理。美只是和美本身有关,只是和最完满、最令人愉悦的一种理想有关。

《诗经·卫风》中,有一段话直到今天仍常常用来赞美漂亮姑娘:“手如柔夷,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”

诗里的美女主角,是卫国第12代君主卫庄公的夫人庄姜。

她身材高大硕壮,穿着朴素,皮肤洁白细腻,面貌端庄,方额弯眉,微微一笑就露出两个小酒窝,眼睛明亮而黑白分明,给人一种庄重、高贵、朴素的美感。

这类美女的特征,逐渐演变成为中原地区女性形体美的标准,一种端庄淑女之美,后来甚至成为了汉至唐历代皇帝遴选后妃的正统审美标准。

两汉时期,皇室对选妃对象的相貌要求就是:“姿色端丽,合法相者。”

汉惠帝刘盈的皇后张嫣就充分展示了这种端庄之美,她不仅是个约一米七的大高个儿,还拥有一双天足大脚。

有一次,两个宫女正在为张皇后洗脚,汉惠帝坐下来看了看她的脚,笑着说:“阿嫣年少而足长几与朕足相等矣。”

汉惠帝自然不是要嘲笑张嫣的大脚,相反,他接着向身边宫女夸赞皇后的脚“圆白而娇润”,谁也比不上。这要是放在南宋以后的缠足时代,是难以想象的。

▲汉惠帝的皇后张嫣。图源/影视剧照

这种端庄颀硕之美,是汉代宫廷乃至所有封建王朝宫廷选美的正统和主流。然而,一些风流帝王却往往会将那些纤柔艳丽的歌舞伎人纳为后妃,深加宠爱。于是,纤柔之美也慢慢成为宫廷选美的重要倾向。

汉高祖刘邦最宠爱的戚夫人,就是一位“善为翘袖折腰之舞,唱《出塞》《入塞》《望归》之曲”的美妇。

汉武帝刘彻的皇后卫子夫,也是因为善于歌舞又长得美艳,所以被武帝看中。汉武帝在出巡时,路过平阳公主家,酒席上对献艺的歌女卫子夫一见倾心,便在轩车中“幸之”,后来纳入宫,将她一路升为皇后。

除了卫子夫,汉武帝的李夫人也是一个歌舞者。她哥哥李延年是一位宫廷乐师,有一天,李延年给汉武帝唱了一首《佳人歌》:

北方有佳人,绝世而独立。

一顾倾人城,再顾倾人国。

宁不知倾城与倾国,佳人难再得。

汉武帝听后好奇心大增,世间哪有这样的佳人呢?于是就召见了这位“妙丽善舞”、纤柔俏丽的佳人——李延年的妹妹,自此宠幸有加。

▲妙丽善舞的李夫人。图源/影视剧照

西汉成帝的皇后赵飞燕、昭仪赵合德姐妹俩,更是以体态纤细轻盈、美丽善舞而著称。她们都出身于歌舞艺人,按照汉代选后妃的标准,都属于非良家女子,本没有入选资格。

不过话说回来,这种纤柔之美在宋代以前并没有成为女性美的审美主流,只能算是个别帝王厌烦了“大餐”之后别有风味的“小甜点”。

但从北宋开始,中国统治阶级中的男性,尤其是士大夫阶层的审美观念发生了重大变化。一种以纤柔瘦弱、慵懒娇羞为美的女性美审美情趣逐渐流行开来,连带着女子缠足之风也在士大夫的鼓吹下日渐风靡。

到了明清时期,弱不禁风的小脚女人成了女性美的典范,女性形体美已然走向畸形化和病态化。

在权力关系之下,男性也像女性一样,会被当成“选美”对象。

虽然传统社会构建了男尊女卑的大框架,女性从总体上失去了人体审美主体的地位,失去了选择丈夫的自由,但作为个体的人,她们仍然有审视男性的能力。一些有权势的女性或特殊女性,更是拥有选择丈夫的“权力”。

比如,公主选驸马,就是古代“选美”的变种——男性成为被审视和选择的对象。

汉高祖刘邦的女儿鲁元公主,就可以在刘邦为她召集的30个年少貌美的男子中挑选心仪者,“召年少貌美者三十人,入内廷听选”。

其中有一个美男子,是西汉开国功臣张耳的儿子张敖,“年方二十一,神清如冰玉,状貌雅丽,仪度翩翩”。连刘邦见了都连声惊叹:“美哉!古之子都、徐公不能过也。”

于是,这位美貌过人又富有才华的张敖公子,就凭借颜值和实力成为了鲁元公主的驸马。

一些敢于冲击礼教束缚的女性,也可以凭自己的审美眼光选择男人。

西汉蜀郡“冶铁大王”的女儿卓文君,因为司马相如雍容闲雅的风度和美丽帅气的容貌,而选择其作为自己的夫婿,大半夜跟着他出走私奔了。

社会上对男性美的品评,最有特色的可能要数魏晋南北朝时期的人物品藻。

魏晋时期的很多士族豪富之家,非常讲究仪容、举止,追求所谓的名士风度。

南朝人刘义庆写了一本书《世说新语》,专门讲魏晋南北朝时期名士的八卦逸事,里面就记录了各种“美容止”的男性。

那时的士族大家格外注重仪容修饰,喜欢抹粉熏香。有的男性甚至出入要侍从搀扶着才能走路,摆出一副弱柳扶风的样子。

追求仪容举止女性化,这在一定程度上反映出当时男性士族阶层的审美情趣。

竹林七贤中“风姿特秀”的一位,嵇康,人们看见他就不由得感叹眼前人是“肃肃如松下风,高而徐引”。他的朋友山涛说他,即使是喝醉了酒卧倒在地,也依旧美极了,“傀俄若玉山之将崩”。

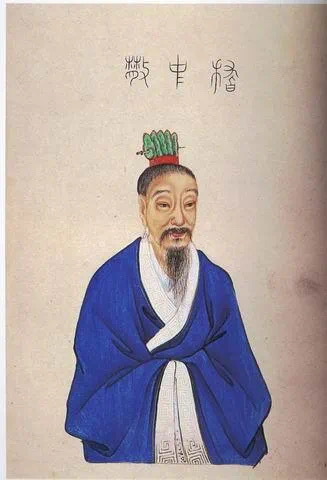

▲嵇康(224—263?)。图源/网络

而当时的美男子潘岳(即潘安),更是“妙有姿容,好神情”,手上拿着弹弓,一副放荡不羁的少年模样走在洛阳道上,受到了广大妇女群众的热烈围观和疯狂撒花。

类似的奇闻异事,还可参见当时另一个美男子卫玠的经历。可见,当时的女性也有追求男性美的权利。

但是,在这些看似男女平等的审美背后,其实仍潜藏着关于身体审美的、根深蒂固的男尊女卑。

如果一位男性姿容俊秀,风度翩翩,他就会受到整个社会的赏识和尊重,甚至因此升官发财,走向人生巅峰。

▲《潘氏宗谱》中的潘岳画像。图源/网络

但一个美女的命运则全然不然,她们往往成为帝王、权贵、士族大家争夺和玩弄的对象。即便受到一时宠爱,风头无两,也往往逃不过高级玩物的悲剧命运,最终落入色衰爱弛的结局。

不仅如此,越是出名的美女,越要为时代的堕落背锅。不管是君王的昏聩,还是王朝的覆灭,都要从美女身上找罪责,美其名曰“红颜祸水”。

因此,一部“古代选美史”,本质上仍然是以帝王为首的男性特权阶层遴选、霸占、掠夺、践踏女性美的历史。

病态的时代,才会催生病态的“选美”活动。

古代良家妇女讲究大门不出,二门不迈,不可随意抛头露面。但有一群女子却热衷于“选美”,通过“选美”提升知名度,以便招揽顾客。她们就是青楼女子。

类似的活动不叫选美,而是有着一个更为含蓄的叫法——“品花”。因为每个参加的妓女,都会被匹配成一种花。

唐朝时,很多诗人墨客常常和名妓歌女相往来。诗人们赠诗给名妓,赞扬她们的美色和诗才,品评她们的才艺品德。

晚唐诗人杜牧在江南做官时,就常年流连于烟花柳地,结识了很多歌妓舞女。在他即将离开江南回长安赴任时,给一位他曾沉迷的红颜知己留下了《赠别》二首。

娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

——唐·杜牧《赠别·其一》

▲歌女杜秋娘,杜牧也曾为她写诗。图源/网络

到了宋代,词人们专门用艳词来品评妓女的美貌与才艺,在品评中产生了有等次之分的“评花榜”。

他们推选出来的头名称作“花魁”,以此类推有“花吟”“花芙”“花颜”“花女”等。妓女们“一经品题,身价十倍,其不得列于榜首者,辄引以为憾”。

明清时期,由女子缠足又引出了“赛脚会”“晒足会”“莲足会”等比赛小脚的活动。这是下层良家妇女中一种畸形的“选美”。

在《水浒传》中,西门庆和潘金莲偷情前,小说先描写了西门庆俯身捡筷子,趁机摸了摸潘金莲的“三寸金莲”。

在缠足最盛行的地区,一般都以小脚为美,形成了一种小脚病态审美意识。一些地区还逐渐形成了比赛小脚的风俗,看哪家妇女的脚最小最美。

大脚女人就算长得很漂亮,也通常被认为是“半截美人”,要受到人们耻笑的。

▲三寸金莲与天足女人。图源/网络

这种赛脚比赛出现于明朝正德年间,又以山西和直隶两地最盛。

在“小脚甲天下”的山西大同,赛脚会最是盛行,几乎每次庙会都会举行。其中,以农历六月初六和八月中秋节两次最为盛大隆重。

每逢庙会时,妇女们就会穿上节日盛装,同时,穿上极为考究的绣鞋罗袜,对自己的一双小脚精心修饰。她们在庙会上三五成群,或一起买胭脂水粉,或一道看时兴布料,或你看看我的脚,我看看你的脚,互相品评彼此的小脚和绣鞋。

山西太原的赛脚会,如今看来简直有些魔幻:每逢赛脚之时,参赛女性或围坐于空场,或坐于车中,仅将双脚伸出车外,任游人品评,互相比赛。当然,她们都穿着精心准备的鞋袜。

男人们经过一番“评脚论足”后,就会依次定出状元、榜眼、探花。那些名列前茅的女性,会因此远近闻名。而那些待字闺中的女子,也会因为一个好名次而使自己身价倍增,非常容易物色个好人家。

▲清“三寸金莲”红缎绣花弓鞋。图源/湖南省博物馆

可以说,明清时期,女子道德美、形体美标准都走入畸形的死胡同。

物极必反,时代大变革正在一潭死水中发酵酝酿。

清道光时期,龚自珍提倡妇女天足,认为天足的女子很美,从女性美的观念上否定了缠足:“娶妻幸得阴山种,玉颜大脚其仙乎?”

他笔下的天足妇女,玉颜大脚,行走如仙,风度翩翩,充满了自然健康的蓬勃朝气。

此后,直到民国,天足女子逐渐成为婚嫁的首选,而缠足女子则饱受社会嫌弃。同样的,这看似是对女性的解放,但往深处想,又何尝不是男性对女性美的话语权在变相压迫着女性呢?

在很长一段历史时期内,女性在自觉或不自觉的状态下,采取了一些非自然乃至有碍于健康的方式,来改造她们的身体,实现对美的推销。

正所谓“楚王爱细腰,宫中多饿死”。

爱美不是罪,是人之天性,但回望历史长河,对于“何为美”的定义,“谁说了算”的话语,却每时每刻充斥着阶层、性别与身体的权力。

只是,人们置身其中,毫无察觉。

全文完。感谢阅读~

====================================================

帝国失控

▲晚年汉武帝。图源/《汉武大帝》剧照

▲影视剧中的汉武帝与卫子夫。

“丞相祸及宗矣!”

“公孙敬声与你的女儿、卫皇后所生的阳石公主私通,为了能与之长相厮守,不惜在通往甘泉宫的路上让巫师埋了小木头人偶,以此诅咒皇上早日归天。”

▲太子刘据。图源/《汉武大帝》截屏

“你忘了秦朝扶苏太子的事了吗?”

“赵虏!前乱乃国王父子不足邪!乃复乱吾父子也!”

“太子反已成,欲斩臣,臣逃归。”

“儿子擅自调动父亲的军队,其罪当受鞭刑;如今,天子的孩子误杀了人,该当死罪吗?我梦到一白头翁教我这么说的……”

“朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦,不可追悔。自今事有伤害百姓,糜费天下者,悉罢之。”