作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

凡受过九年义务教育者,应该都听说过“李白与铁杵磨针”这个故事。

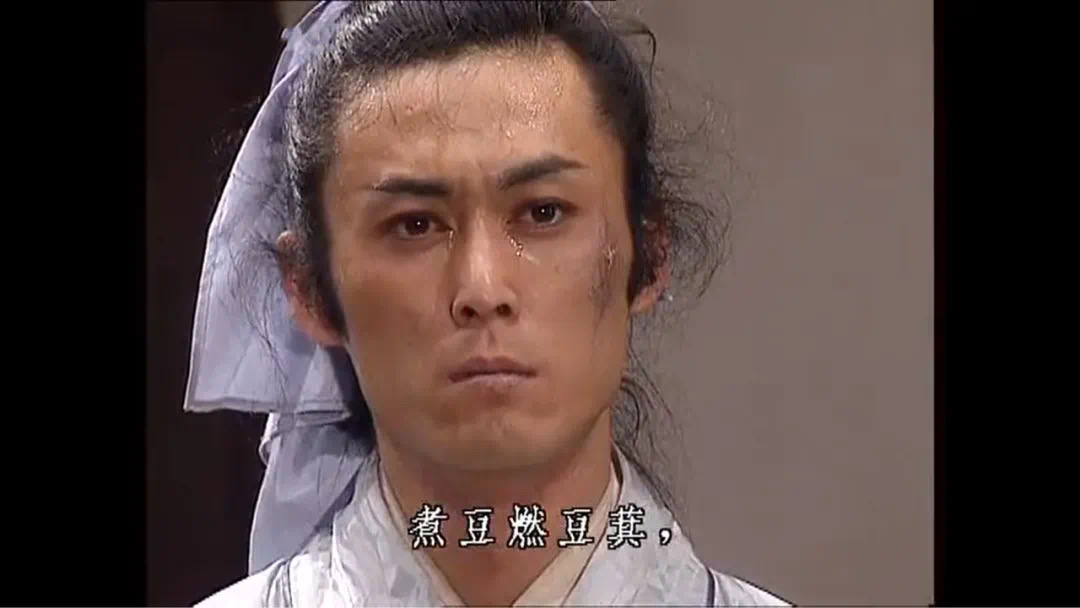

故事的大致情节是:李白小时候读书不用功,某日逃学外出遇到一位老妇人,正在溪水边磨一根铁棒。李白好奇询问磨铁棒有何用,老妇人说想要磨得一根绣花针。李白嘲笑老妇人,老妇人却说“只要功夫深,铁杵也能磨成针”。受到感化的李白自此发奋向学。

在笔者看来,这其实是一个假故事。

理由是:(1)李白留下了不少记述自己早年经历的诗作,但他从未讲过这个故事。(2)与他有过交往的朋友也没人讲过这个故事。包括为李白编纂《草堂集》并做序的李阳冰,为李白编纂《李翰林集》的魏颢,都没有提过这个故事。(3)在唐代史料中,也找不到该故事的任何记载。

现存可见史料中,最早记载李白版“铁杵磨针”故事者,是南宋时代的《锦绣万花谷》一书。①

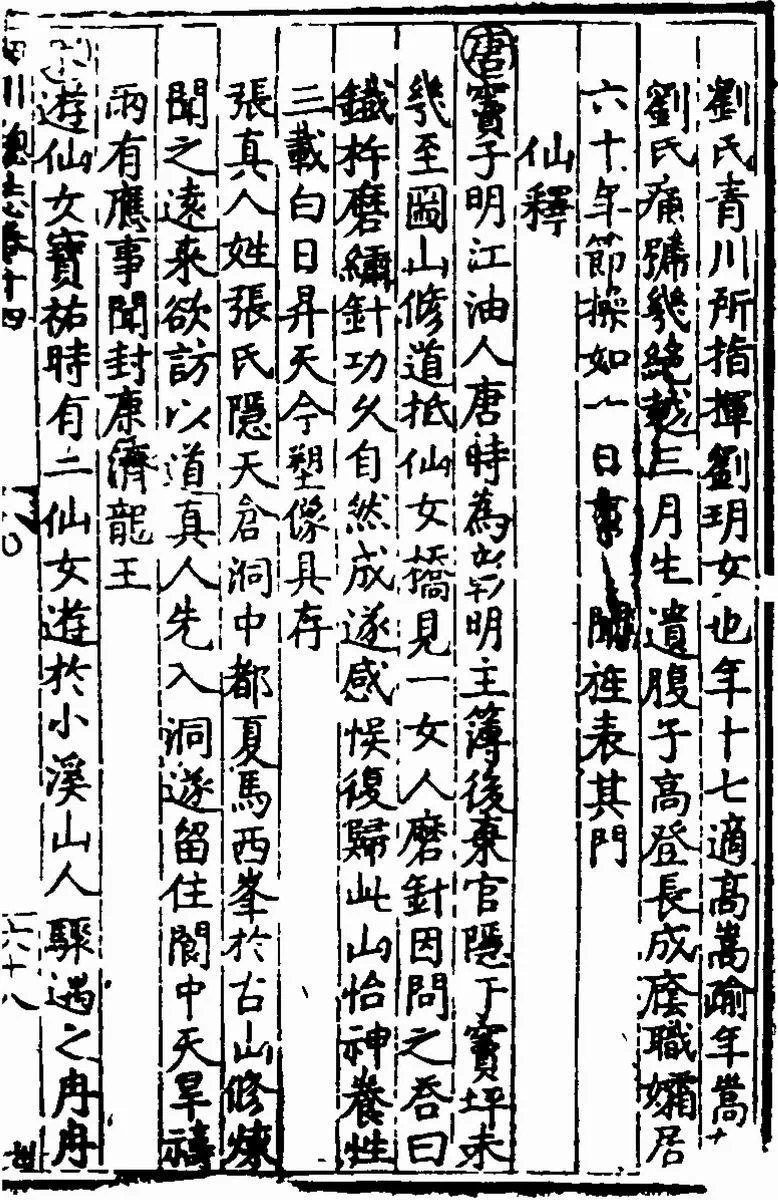

这是一本内容庞杂的类书。作者名姓不详,《自序》中题有时间“淳熙十五年十月一日”,显示该书成型于1188年前后,时为南宋孝宗时代。书中“老媪磨杵”条写道:

“昔李白读书于象宜(耳)山中,未成弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰欲作针。太白感其意,还卒业。妪自言姓武。今溪傍有武氏岩。”②

需要注意的是,上述记载乃是编纂者抄自其他资料。其《自序》中说得明白,《锦绣万花谷》一书的内容,全部来自编纂者多年来搜集的书籍,包括了古人文集、佛老异书、百家传记乃至荒录怪志。遗憾的是,因为编纂者没有做更具体的交代,相应的史料也未留存下来,这段故事究竟引自哪里已不得而知。

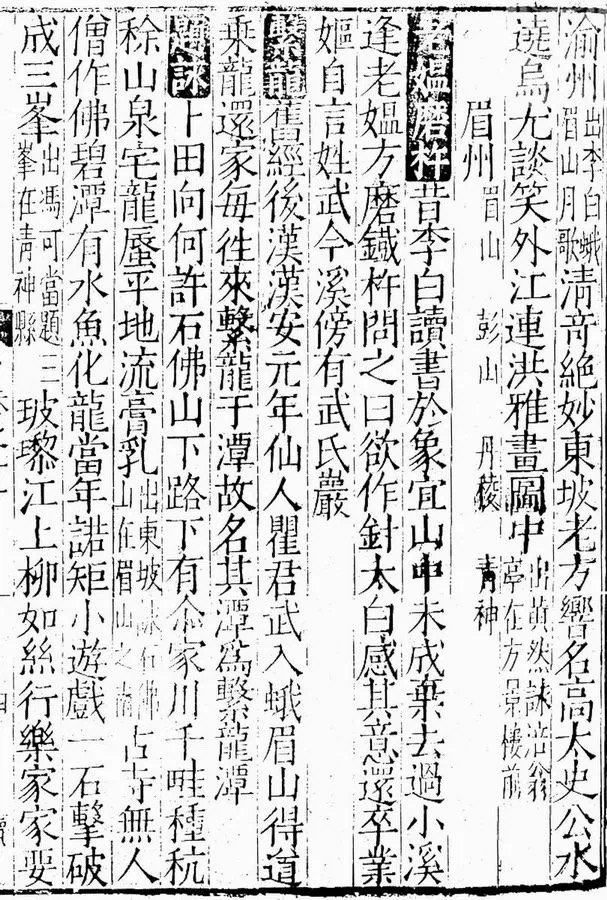

(1)后世谈“李白与铁杵磨针”,主要以南宋史料《方舆胜览》为依据。其实,《方舆胜览》的记载很可能来自《锦绣万花谷》。它成书于南宋理宗嘉熙三年(1239年)前后,比《锦绣万花谷》晚出半个世纪,而行文与《锦绣万花谷》几乎完全一致(也不排除两书都援引了同一份已失传的材料)。③

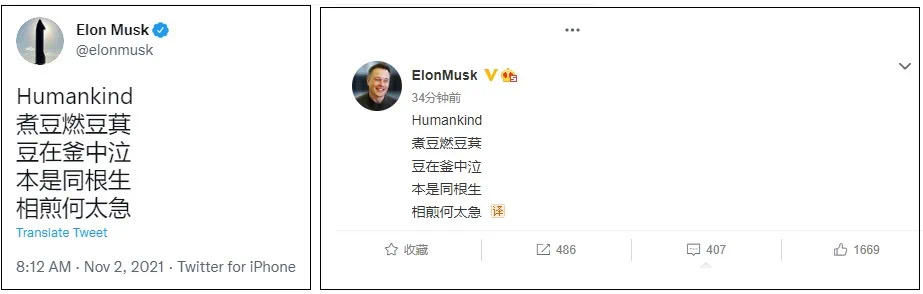

♦ 各种史志资料提到“铁杵磨针”,常引用《方舆胜览》

(2)李白少年时代的读书之处并不在象耳山(四川眉山),有杜甫怀念李白的诗作为证:“匡山读书处,头白好归来”。这个“匡山”在李白的故乡四川江油。该山出土的北宋石碑《敕赐中和大明寺主持记》也称,李白曾“读书于乔松滴翠之坪有十载”②。

换言之,不管《锦绣万花谷》里的那段故事是从何处抄来的,都不能当真。李白少年时代不曾在象耳山读书,不可能在象耳山遇到“铁杵磨针”的老妇人。

其实,在近现代教科书收入李白版“铁杵磨针”之前,“铁杵磨针”故事的主流并非勤学故事,而是成仙成佛的宗教故事。

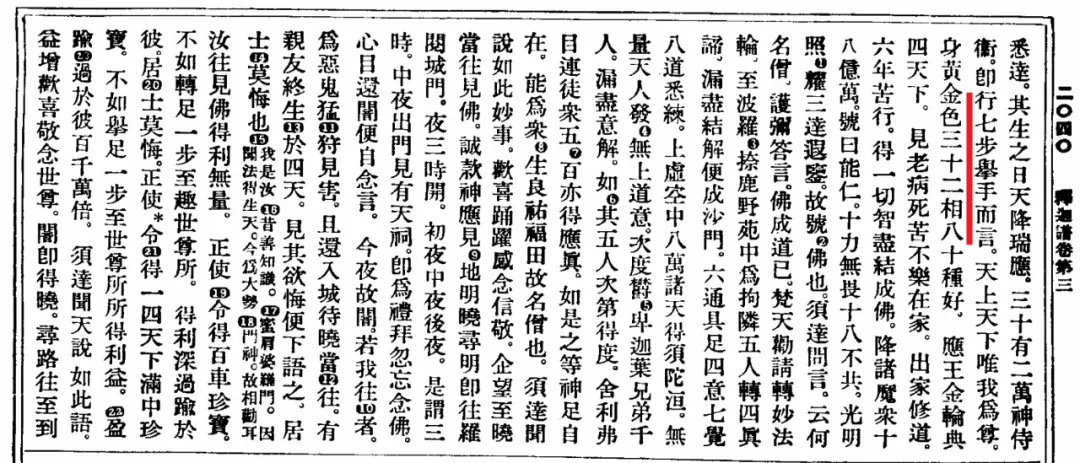

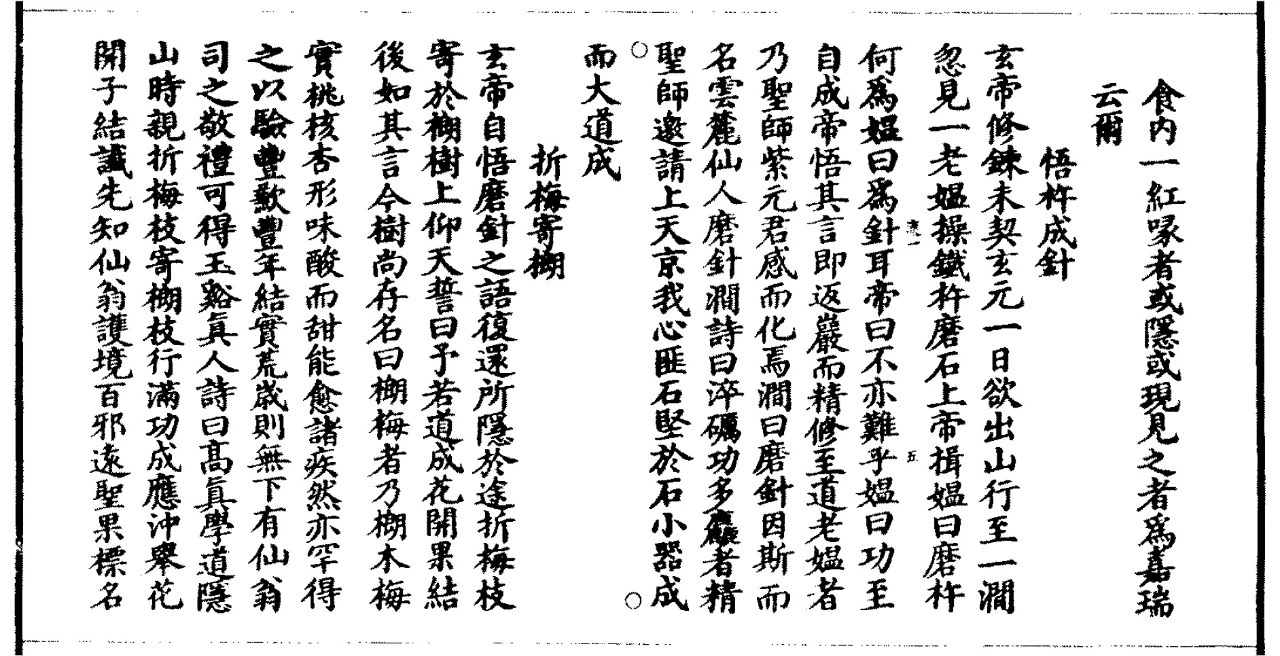

比如,南宋人郑思肖(1241-1318)的《百二十图诗》中,有一张图便是《骊山老姥磨铁杵欲作绣针图》。这显示最晚在南宋时代,“铁杵磨针”便已是道教圈常用的故事。既然是宗教故事,主角便不能是李白这种尘世之人。元代武当山道士编纂的《玄天上帝启圣录》里,受到“铁杵磨针”感化者是传说中的真武大帝,前来感化他的老妇人则是另一位道家仙人“圣师紫元君”,故事的发生地也换成了武当山的“磨针涧”。

大体而言,自南宋末年开始,“铁杵磨针”便已是道家与佛家常用的典故。宋末元初的道教人士俞琰(道号全阳子),在其著作《周易参同契发挥》 中说过“磨铁杵之不为针也哉”这样的话。元代道士王惟一也写诗说,修道成仙的关键法门是“人心常要合天心,铁杵成针功要深”。元代僧人清珙禅师教人修佛,说的也是“工夫只怕无人做,铁杵磨教作线针”。

明清两代的文化圈,也多将“铁杵磨针”视为宗教故事。如王阳明在他的书中说:“真武山中久坐无得,欲弃去,感老妪磨针之喻,复入山中二十年,遂成至道”。清朝乾隆年间的诗人王昙,则认为“铁杵磨针”的故事,是菩萨化身“老尼”故意启发昙翼法师(晋代高僧)。相比之下,李白版“铁杵磨针”的存在感很弱。⑤

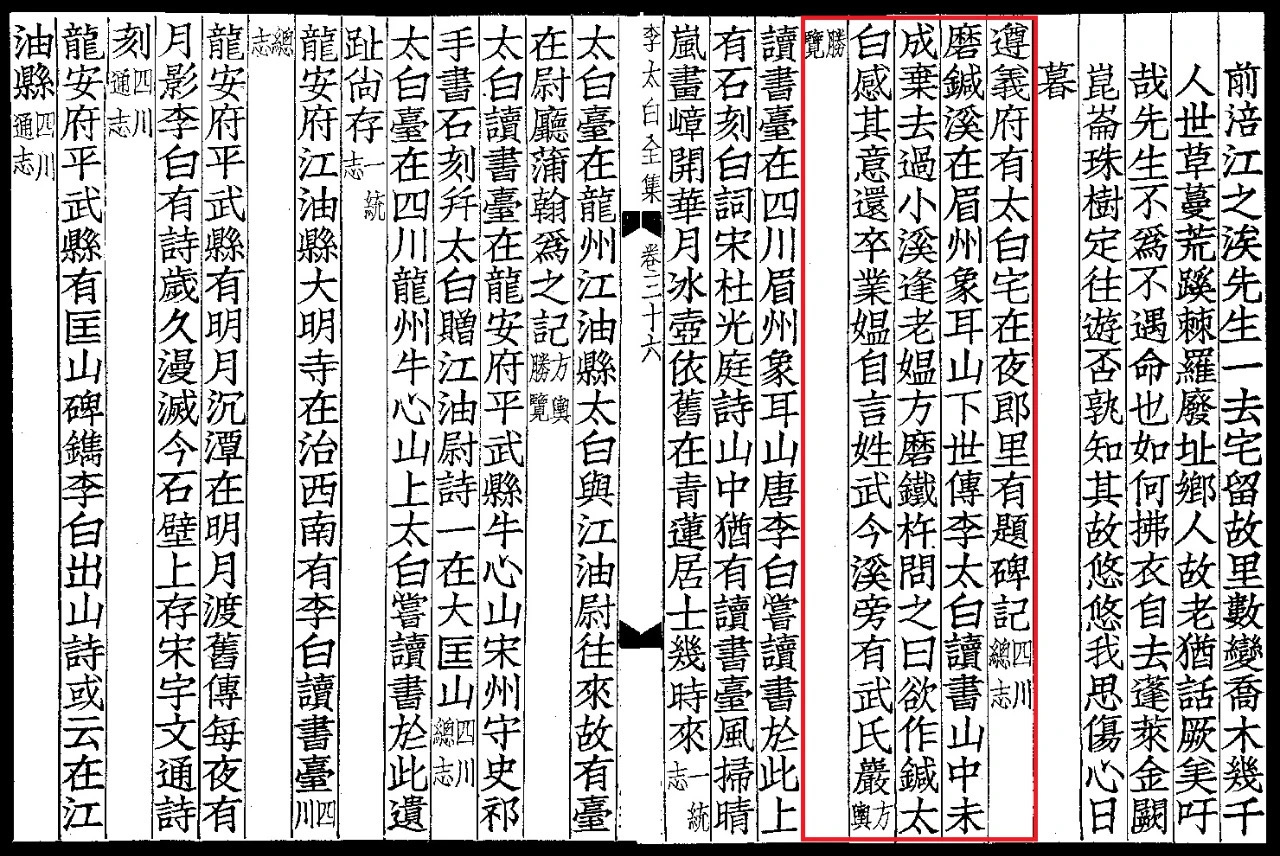

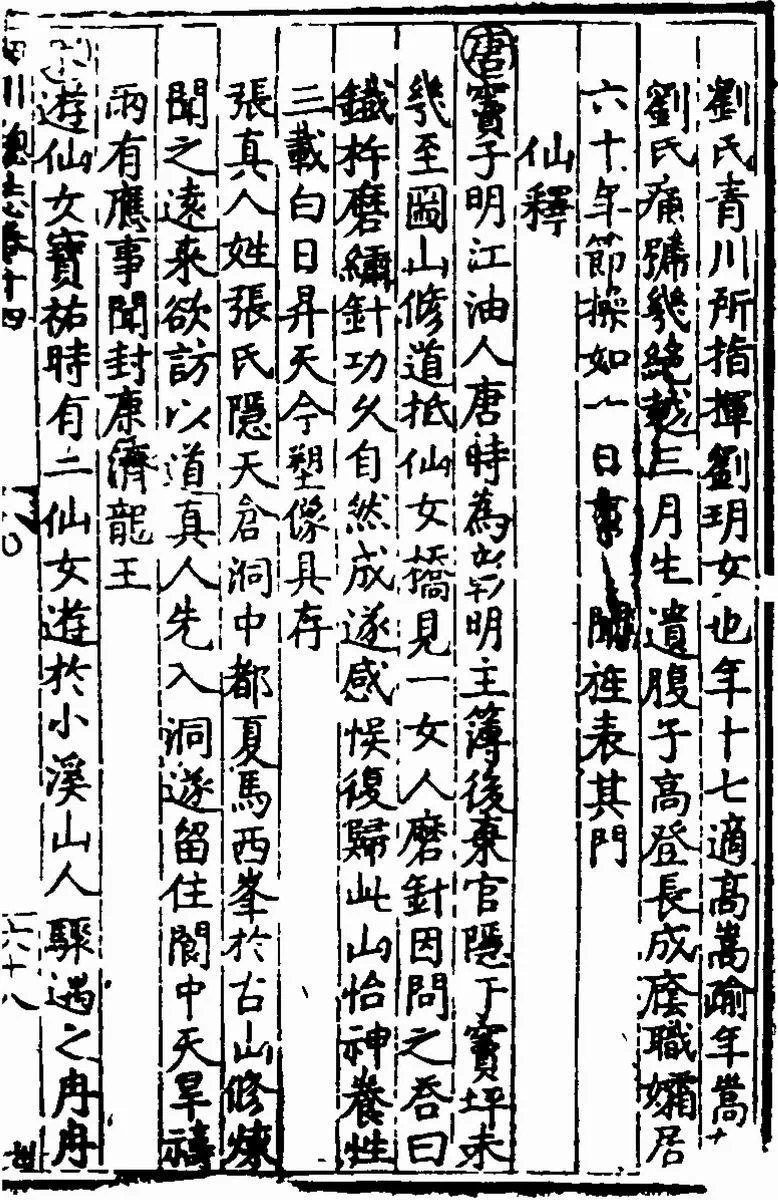

这类宗教故事当中,最值得注意的一段记载,来自明万历刻本《四川总志》。内中写道:

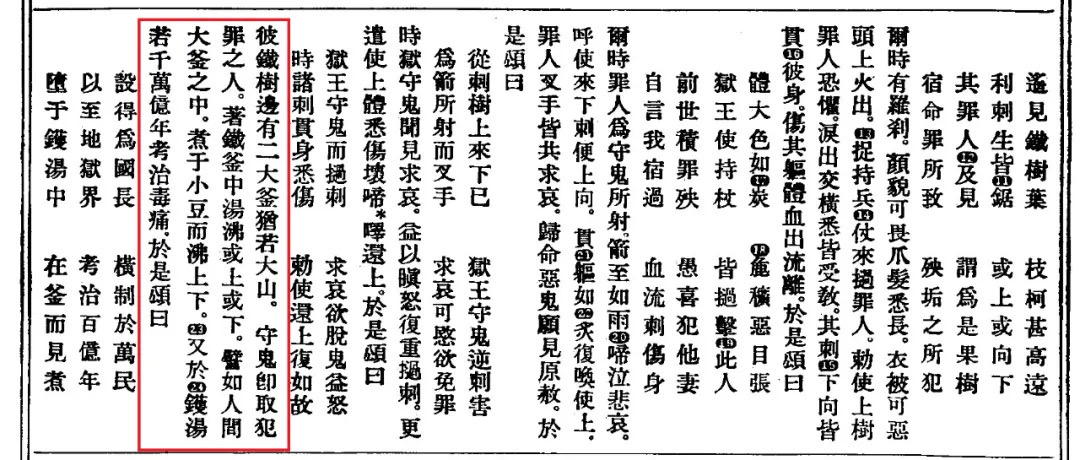

“唐窦子明,江油人。唐时为彰明主簿,后弃官隐于窦坪。未几至圌山修道,抵仙女桥,见一女人磨针,因问之。答曰:铁杵磨绣针,功久自然成。遂感悟,复归此山。怡神养性三载,白日升天。”⑥

♦ 《四川总志》记载的窦子明版“铁杵磨针”

这位窦子明是李白的江油同乡,窦子明修仙的窦圌山与李白读书的匡山相距不远。窦子明版的“铁杵磨针”故事与李白版的“铁杵磨针”故事,情节几乎完全一样。唯一的区别是窦子明版乃修仙故事,而李白版则是勤学故事。

《四川总志》是利用诸多前代史料汇编而成,但它没有交代故事的来源,所以我们无法知晓窦子明版“铁杵磨针”的出现时间,究竟是早于李白版“铁杵磨针”,还是晚于李白版“铁杵磨针”——可以知晓的是,窦子明的成仙传说在李白生活的时代已流传颇广,李白诗中就有“愿随子明去,炼火烧金丹”这样的句子。唐末文人杜光庭在四川做官,也曾亲自与友人探访过窦子明修仙的“窦圌山”(杜光庭将“窦”写作了“豆”)。⑦

历史上有一种常见的现象:典故里名气比较小的元素,会在传播过程中逐渐被名气更大的元素取代。比如“我不同意你说的话,但我誓死捍卫你说话的权利”这句话,本是一位英国女作家的话,但传来传去却变成了举世闻名的启蒙思想家伏尔泰的名言。同样是四川江油人,李白的名气显然远远大于窦子明。按常理,流传在江油的“铁杵磨针”故事,最后应该集中到李白身上才对。但明代万历《四川总志》记载的,却仍是窦子明版的“铁杵磨针”。

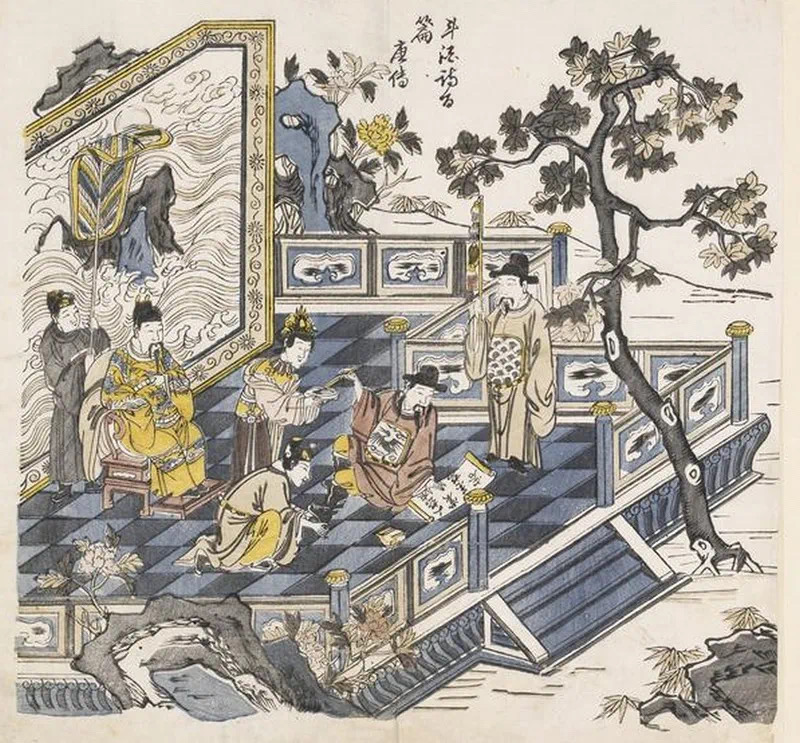

♦ 清代人绘制的李白让高力士脱靴、杨贵妃磨墨的场景

如果《四川总志》依据的是某种产生于李白之前的材料,反常便不存在。但唐末之人杜光庭去踏访窦子明修仙之地,记载了诸多所见所闻,却无“铁杵磨针”的传说。这显示当地尚无“铁杵磨针”的故事。所以,更合理的解释应该是:“铁杵磨针”这个故事,只适合作为宗教故事挂靠在仙佛身上,不适合当成勤学故事挂靠在李白身上。

这一点其实是显而易见的。作为勤学故事,李白版“铁杵磨针”有一个巨大的逻辑漏洞,就是真实生活中不可能有老妇人会拿铁棒去磨制绣花针,其工作量之大令人难以想象。况且,针虽是民众日常生活中的必备物品,但唐宋时代已有专门卖针的商铺,百姓不会干“铁杵磨针”这种蠢事。李白见不到铁杵磨针的老妇人,也不会被铁杵磨针的老妇人感化。

因为修道成仙本就超脱于日常生活的逻辑之外。在宗教故事里,拿铁杵磨针的老妇人或仙或佛,她们磨杵的目的不是得到针,而是为了“点化”修道者,将他们引向得道成仙的“正途”。此外,还可以理解为一种遁词——现实中的修仙者之所以无法如真武大帝或窦子明们那般成仙,是因为“铁杵磨针”难度极大,几乎不可能实现。一个相似的案例,是民国时代市面上销售的点穴秘笈,为防露馅,往往要求练习者必须练到“其指可以透铁”的地步;因为不可能有练习者可以达到这种程度,所以教授点穴术者永远不怕穿帮,永远可以自圆其说。

简言之,“铁杵磨针”只符合虚构的修仙逻辑,不符合真实的生活逻辑。所以在近代之前,虽然出现过与李白挂靠在一起的勤学版,但“铁杵磨针”的主流形态,仍是各种各样的修仙故事。(来源:腾讯新闻)

①据明代人曹學佺《蜀中广记》记载,还有一份宋代史料“杨佑甫《彭山十事记》”,记载了彭山的十处景点,第一处是象耳山,第四处是“宝现”“磨针”二溪,第五处是“太白书台”。据曹學佺的考据,此杨佑甫可能是北宋神宗元丰年间做过双流知县的杨天惠(字祐甫)。可惜的是,《彭山十事记》的原文已经不存,保留下来的只有上述名目,此磨针溪是否与李白捆绑不得而知。

②(南宋)佚名:《锦绣万花谷续集》卷十一,“成都府路”。

③(南宋)祝穆:《方舆胜览·眉州·磨针溪》。其原文是:“在象耳山下,世传李太白读书山中,未成弃去,过是溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:‘欲作针,’太白感其意还,卒业。”

④江宁李白纪念馆藏:《敕赐中和大明寺主持记》,宋神宗熙宁元年。

⑤以上总结参考了:朱玉麒:《李白“铁杵磨针”传说考》。

本文还参考了:于赓哲:《李白的六大谜团:小时候把铁杵磨成针?结过几次婚?》,澎湃新闻2016年4月13日。