今天是9月3日,中国的“抗战胜利纪念日”。

众所周知,1945年8月14日,日本天皇便以宣读录音的方式颁布了《终战诏书》,并于次日由日本放送协会对外公开广播。但“抗战胜利纪念日”不是8月15日,而是定在了稍后的9月3日。这是因为:

(1)《终战诏书》的主旨是停战,全篇无“投降”字样,也未提及侵华战争。

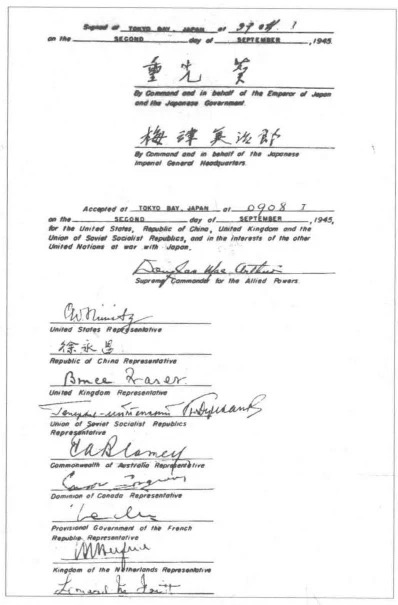

(2)日本政府正式向包括中国代表在内的盟国代表签字投降,是在1945年的9月2日。签字次日,中国政府下令全国庆祝三天,以纪念抗日战争的伟大胜利。

(3)当时的国际惯例是以战败国签署投降书的次日,为战胜国的胜利纪念日。德军向盟军签署降书是1945年5月7日,故“欧洲胜利纪念日”定在5月8日。德军向苏联签署降书是1945年5月8日,故俄罗斯的“卫国战争胜利日”定在5月9日。9月3日成为中国的“抗战胜利纪念日”,也是遵循了这一惯例。①

本文主要说一说中国受降代表在签字仪式上的感想。

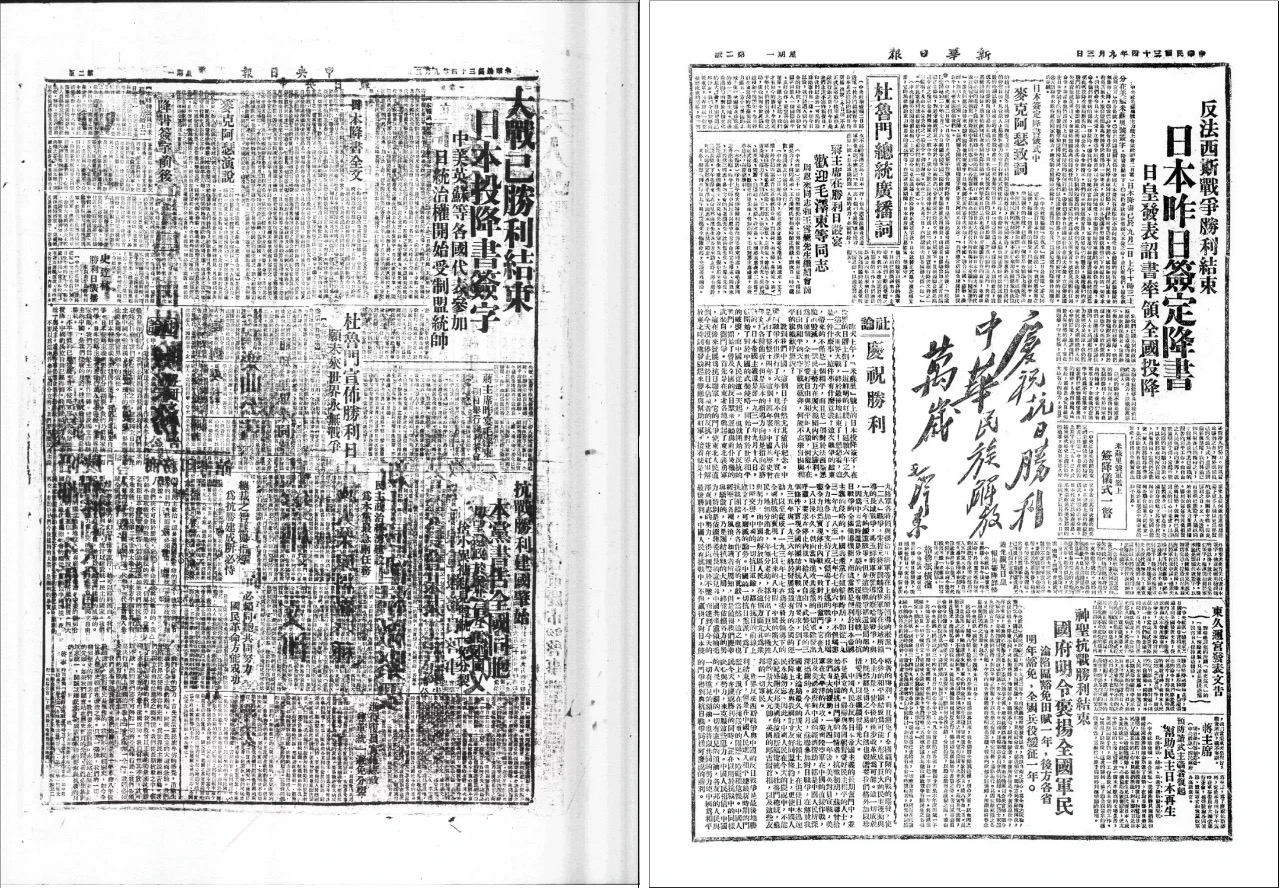

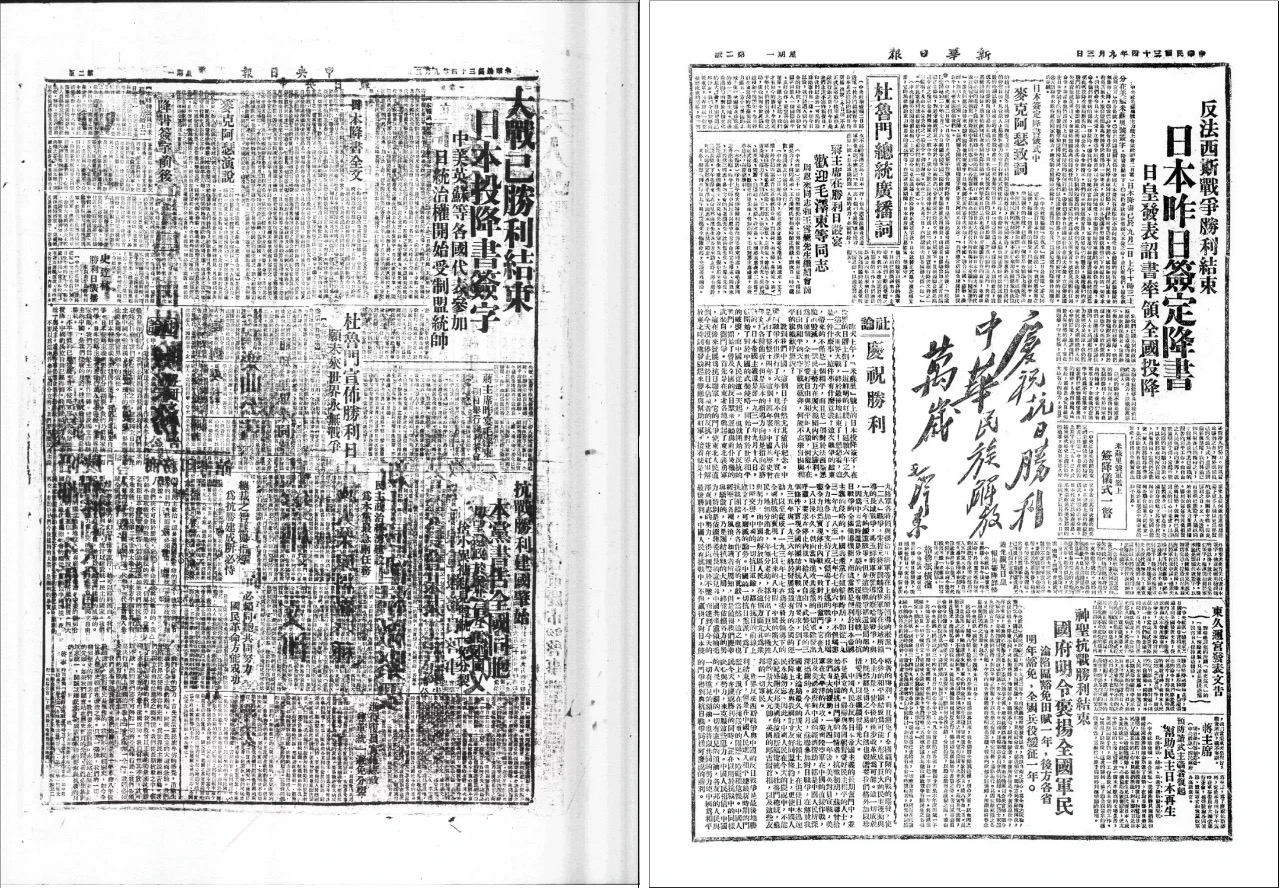

♦ 1945年9月3日,中央日报(左)与新华日报(右)刊文庆祝抗战胜利

当年代表中国政府前往密苏里舰受降的,是由徐永昌率领的代表团。徐的身份是军委会军令部部长。同行将领包括杨宣诚、朱世明、王之、李树正、王丕承等人。徐永昌接到该项命令是在1945年的8月12日。当天的曾家岩会议上,魏德迈告知中方,如果日军在8月25日之前不按承诺缴械,“美军将于各要地登陆”,魏还询问中方“中国沿海是否可投原子弹”。②

8月17日,徐永昌等人正式启程前往马尼拉。午夜抵达菲律宾时正值大雨,供众人休憩的旅馆内外仍“弹痕斑斑”。次日,徐前往拜访麦克阿瑟,获知受降仪式将在东京湾的美国军舰上举行,但日期未定。等待期间,徐体验了美军的日常生活,见到军中常有电影可看且不卖票时,“回念我国健儿,嗟叹久之”。见到美军物资供给的丰富程度,徐又感慨“日本军阀之不智,美物资如此甚丰富,蕞尔三岛乃欲与之争战,多见其不自量也。”③

生出相似感慨的,还有作为“观降团”随行的新闻记者陈博生:“我们每日参观马尼拉港。马尼拉现在是美国在远东最大的根据地,海港物资堆积如山,船只不时驶进驶出,码头上大小汽车更昼夜不停。看了这种情形,令人有美国军队打仗打的是物资之感。”④

8月26日,受降签字日期确定为9月2日,徐永昌等启程前往东京湾。航行期间,徐读了一本林语堂的著作,见内中有“描写华人迷信及缠足等等之丑行”,颇为不快。徐的看法是:这些丑行应该批评,但“使之暴露于外人,诚为过矣”。31日抵达横滨时,徐见到美、英各国军舰云集的盛况,又生出感慨:“甲午之役果能一胜,则我海军今日不悉何似”——如果甲午战争的赢家是中国,中国海军或许也可以有此盛况。⑤

赴会途中的这些感想,显示徐永昌对中国的现状怀有很深的忧虑,觉得与英美等国相比,中国的国力,包括文化和军事实力,都还有非常大的差距。这种差距让他表现出一种胜利者身上鲜见的谦逊。当同船媒体请他就受降一事发表感想时,徐的回答是:

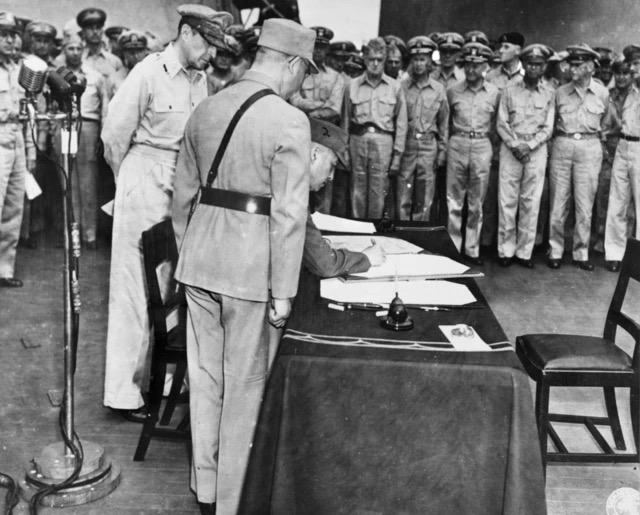

徐所谓的“忏悔”,并不只是要求日本政府就侵略战争忏悔,也将英美与中国包括在内。在受降日当天,徐也说了同样意思的话——徐于9月2日早上8点左右乘坐驱逐舰来到密苏里号军舰,“按規定中国代表团先登,军乐大作,英、苏、澳等代表继登”。9点左右日方代表抵达,麦克阿瑟做简短发言后,受降仪式便正式启动。仪式结束后,获允登舰采访的《大公报》记者询问徐对受降之事的感想。徐回答道:

“我觉得大家皆应反省反省,除非真是想不出自己过失者外,皆应有所忏悔。”⑦

当时采访徐永昌的记者,叫做黎秀石。他后来在报道里说,徐永昌与其他五名中国代表,是在8点15分走上甲板的,“他们看起来精神很饱满,很镇静”,紧随其后的是美国、苏联、英国及其他国家的代表团。”徐签字的时间是9点10分。亲眼目睹此景,黎秀石非常激动:

“我的两眼充满了眼泪,种种情绪涌上心头。我为中国的将来,为自由,以及为纪念那些为我们而牺牲了的人们祈祷。我为中国那些无名英雄的家属祈祷。”

舰上的一位美国士兵,还注意到了徐永昌作为胜利者那鲜见的谦逊:“当徐将军离开桌子时,站在我旁边的一个海员说:‘他是个大好人,他打仗打了多久了?’徐将军的确令人不觉是骄傲的征服者。”仪式结束后,记者请徐永昌发表感想,“他起初拒绝说什么,后来慢慢地经过深思后说:‘今天是要大家回想的一天。今天每一个在这里有代表的国家也可同样地回想一下过去,假如他的良心告诉他有错误,他就应当勇敢地承认过错而忏悔。’”⑧

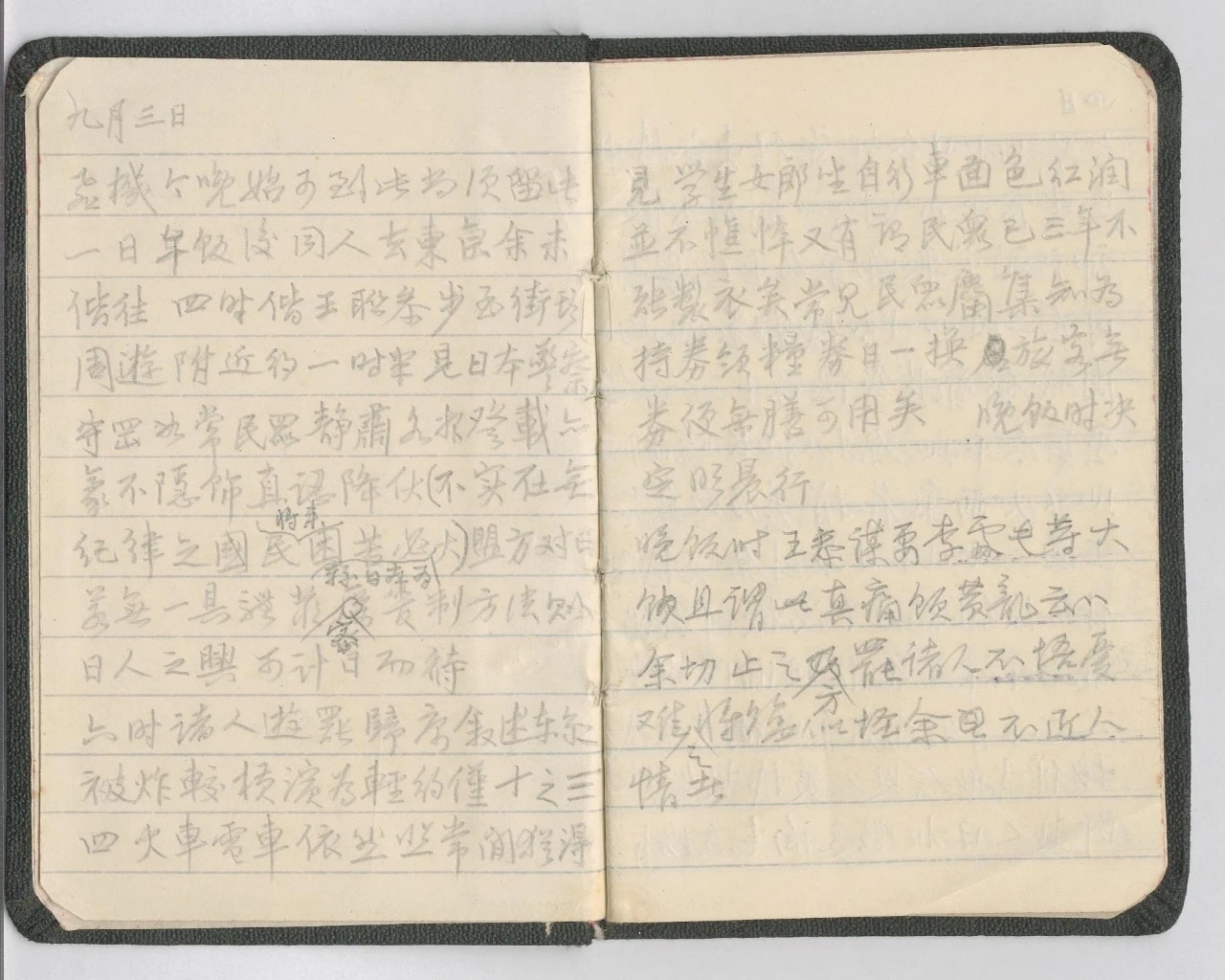

受降仪式结束次日,也就是9月3日,徐永昌在日本街头游观了一个半小时,“见日本警察守岗如常,民众静肃,各报登载亦豪(毫)不隐饰直认降伏”,觉得日本虽然战败,其振兴仍指日可待,反而是那些“不实在无纪律之国民,将来困苦必较日本为大”。这种观感让徐的心情颇为沉郁。当天晚餐时,有人提议“大饮”,说是要来一场真正的“痛饮黄龙”,被心情不佳的徐“切止之”。众人不理解徐为何要这样煞风景,颇怪他不近人情。⑧

值得注意的是,虽然徐永昌希望军舰上“有代表的国家”,都趁着战事的结束做出自己的反思和忏悔,但前引《大公报》9月4日的报道和徐永昌9月4日的日记(补写了一段9月2日的事),都说得特别简略,完全没有提到究竟该忏悔什么。是徐永昌当时接受采访时便没有细说?还是记者刻意将内容作了简化处理?

答案有可能是后者。1946年9月2日,《大公报》记者再次找到徐永昌,问他“日本受降一周年,此一年中有何感想?”徐的回答是“无新的感想”⑨。所谓没有新感想,便是指旧感想是有内容的,而且始终未变。1950年9月3日,徐终于在日记中,将当年于密苏里军舰上对记者发表的具体感想,写入了日记:

“回想五年以前,在日本和盟军共同受降,当时有记者问我有何感想,并且说当这全世界庆祝胜利的时候,在你的立场,一定要表示点意见。我说:我觉得今天除了庆幸之外,还应当有所忏悔,因为这次大战,实导源于十四年前所谓九一八的日本侵华,说到日本侵华,自前清同治末年起,已经七十余年,在这长久的时期中,我们的国家未能作到自固吾圉的必要措施,这是我们应该忏悔的。但是九一八侵略开始,在当时国际联盟,本可发生作用,使日本有所忌惮,乃主持国联之一二强国,未能认清事理,把握事机,对侵略者加以有效的制裁,反处处予以不应当的迁就,日本既一试得逞,意大利随之而起……希特勒进而试之于欧陆,并奥,并捷,毫无顾忌,而大战因以触发,企图苟安者,终于不得幸免,这是不是国联应当忏悔的?……”⑩

除此之外,徐还提到了一些具体国家(包括作为胜利者的同盟国和成为失败者的轴心国)应该如何反思。显然,这些话在9月2日这样一个日本向盟军签字投降、举国皆在欢庆的日子,多多少少有些不合时宜。这或许便是《大公报》记者黎秀石的报道,要对徐的谈话做简略化处理的缘故所在?。但时过境迁七十余年后,再来重温徐永昌这番“大家皆应反省反省”的谈话,其中的历史价值却是灿然可见。(来源:腾讯新闻)

①正式确定9月3日为“抗战胜利纪念日”的时间是1946年。1949年曾变更为“以八月十五日为抗日战争胜利日”,1951年又重新确定每年的9月3日为法定“抗战胜利纪念日”。分别见:《政务院举行十二次会议通过节日放假办法》,人民日报1949年12月24日。《抗日战争胜利日改定为九月三日》,人民日报1951年8月14日。

③依次见:徐永昌日记,1945年8月17日、18日、21日。

④陈博生:《在米苏里舰看日本投降》,《新闻天地》1945年10月30日。

⑤依次见:徐永昌日记,1945年8月26日、28日、31日。

⑧黎秀石:《日本签降的一幕》。《大公报》1945年9月4日。

?受降归来后,徐永昌曾要求《大公报》主持者王芸生不要以自己的名义发表某些谈话,可能便是指这段内容。后来《大公报》转载了其他媒体刊登的徐的谈话,徐知道后感慨自己“为媒体所卖”。

朝鲜和日本的历史很早就纠缠在一起,并且从一开始就各自表述。正如戴蒙德所说:

“在公元300年到700年之间,日本和朝鲜存在过人员和物资交流。日本人将这解释为日本征服了朝鲜,并将朝鲜的奴隶和工匠带回日本;而朝鲜则认为是朝鲜征服了日本,并且日本皇室的始祖就是朝鲜人。”

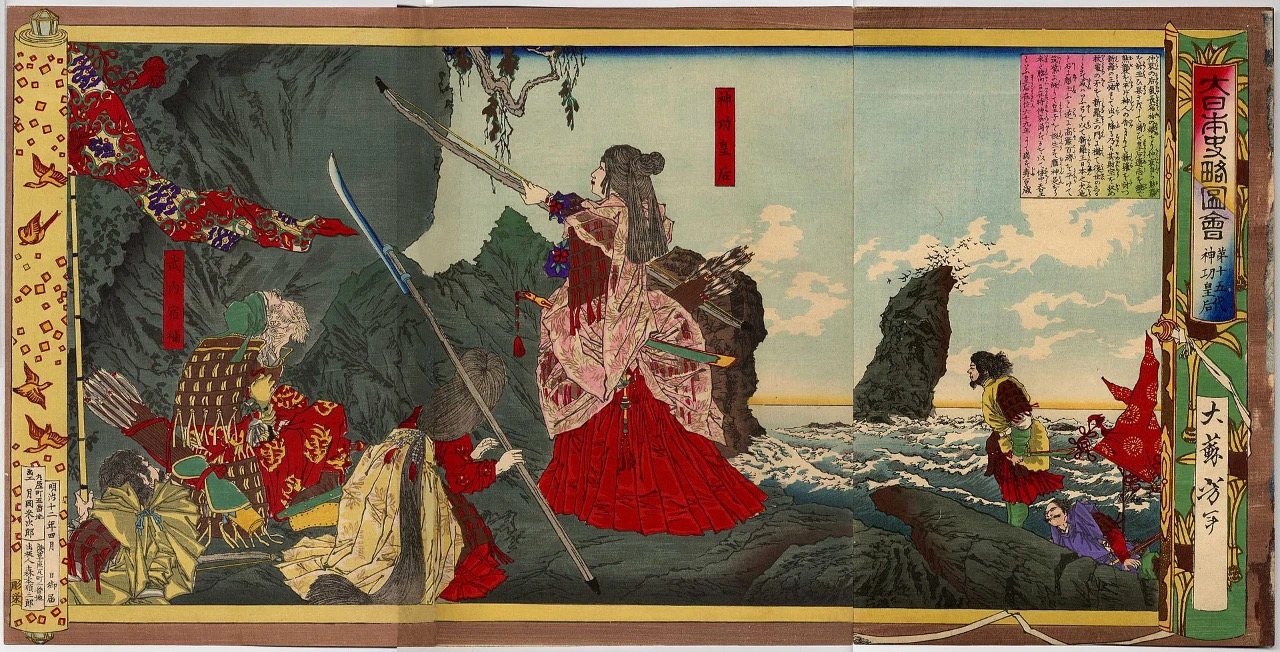

日本人认为,朝鲜半岛诸国很早就被日本征服。我曾在东京杉井区文化馆看过一场“民间文艺汇演”,其中有一个节目是祭神时的舞蹈,讲的是神功皇后(据说170年—269年)征新罗的故事。剧中表现的是怀孕的神功皇后率领大将出征新罗,征战中出现严重的怀孕反应,用一块“镇怀石”压在胸口,终获成功。

13世纪下半叶成书的《八幡宇佐宫御托宣集》和《八幡愚童训》(甲本)中还这样叙述:

“此时,神功皇后用御弓之弭,将在大岩上写过‘新罗国大王者日本国之犬也’字样的枪矛矗立在王宫之前,回朝了。”

据说神功皇后“征服”新罗后,连高丽和百济也“主动叩头谢罪”,自称“西藩”,从此“不绝朝贡”。

不管这些传说和记载有多少真实的成分,日本确实是从很早开始便将朝鲜半岛上的三国(高句丽、百济、新罗)视为属国,将它们的遣使行为均视为朝贡。特别是397年,百济因与高句丽作战失败,以太子为人质主动朝贡,要求日本帮助,百济由此正式成了日本的朝贡国。

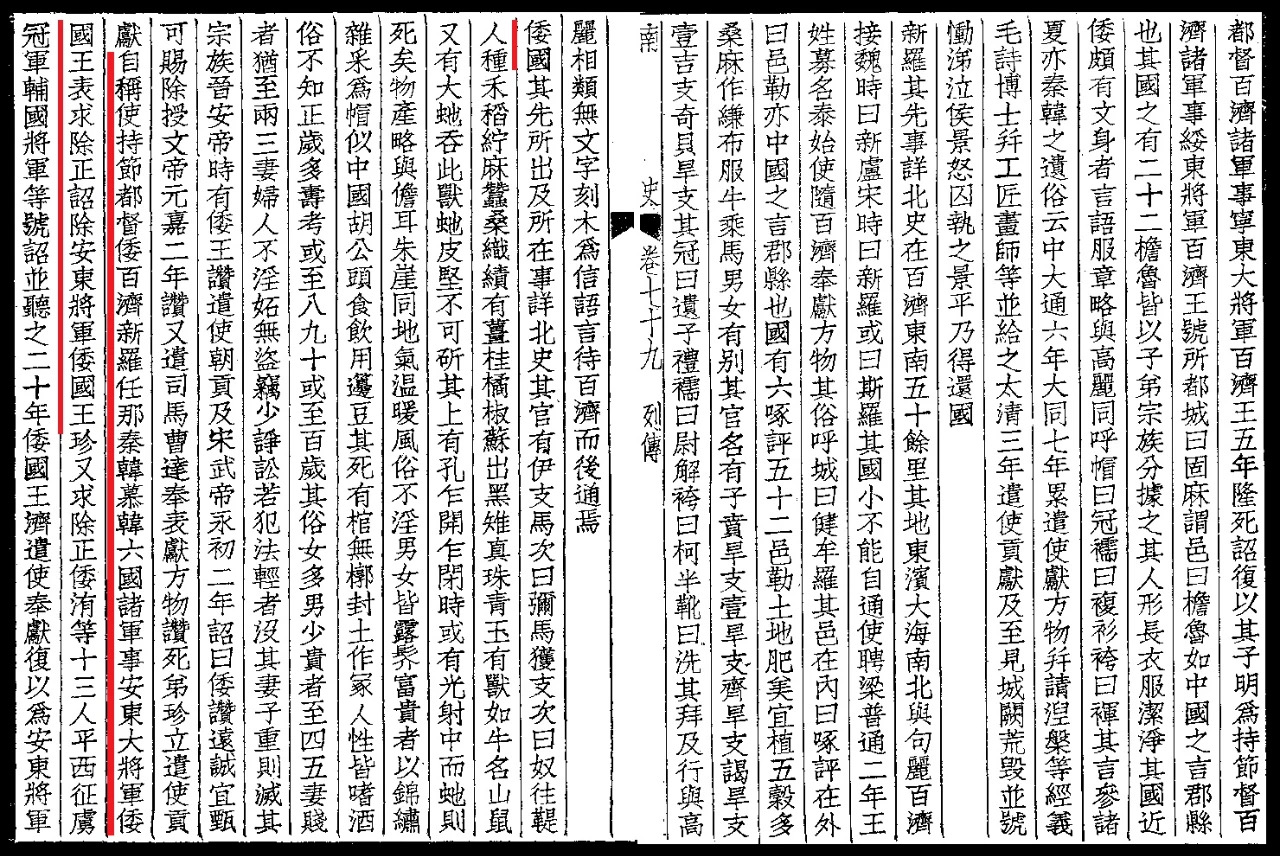

在“倭五王”时代,日本一方面正式向中国朝贡,另一方面也反复向中国强调它对朝鲜半岛的影响力,倭王在表文中多次自称他统领“倭、百济、新罗、任那、秦韩、慕韩六国”,倭王宣称自己统治的这“六国”中除了倭国即日本自身之外,其余都是朝鲜半岛上的国家,秦韩、慕韩也就是三韩中辰韩、马韩。438年,倭王珍在遣使朝贡时专门上表,要求中国赐给他的称号应该叫“使持节都督倭、百济、新罗、任那、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭国王”。但是当时的宋文帝并没有批准,只让他继承了前任日本统治者的称号,即“安东将军、倭国王”。直到451年,珍的儿子倭王济遣使朝贡,宋文帝才把倭王珍要求过的冗长称号赐予他。

♦ 《南史》关于“倭国王”前来南朝宋“朝贡”的记载

王金林认为,大和国时代,日本之所以不断进兵朝鲜,除为了获得铁资源外,还有一个重要原因,就是为了效仿中国的朝贡体系,试图在自己周边建立一个“倭本位”的朝贡圈。

大化改新之后,日本引进了中国的政治制度,也引进了中国人的世界观。701年颁布的《大宝律令》中,将世界分为“化内”与“化外”两部分。“化内”当然是指日本,“化外”则分为三等:“邻国”“藩国”“夷狄”。“邻国”是第一等,专指大唐一国。日本人承认唐朝与自己平等。“藩国”是第二等,指以新罗为首的朝鲜半岛诸国。日本认为它们低自己一等,可称为“藩属”。而位于日本列岛南北端的虾夷、隼人、耽罗、舍卫,以及多褂岛等南岛人等,则是“没开化”的野蛮人,只能被视为不受天皇恩泽感化的“夷狄”,位于世界边缘。这个世界图景,显然是建立在儒家文化的“华夷之辨”上的。

从这个时期开始,日本就偶尔自称“中国”和“华”了。奈良时代的藤原广嗣在740年上表圣武天皇:“北狄虾夷,西戎隼(隼人)俗,狼性易乱,野心难驯。往古已来,中国有圣则后服,朝堂有变则先叛。”请注意,这里的“中国”,指的是日本中央地区。812年,嵯峨天皇诏书中有“今夷俘等,归化年久,渐染华风”之句。这个“华”也是指日本内地。简言之,“在律令国家时代,(日本)模仿中华思想,构想了一个小型版的世界,日本为中心,将新罗、渤海等国视为附属国……认为唐只是日本的一个需要特别对待的邻邦。”

日本大化元年(645年)给百济的诏书中,有“始我远皇祖之世,以百济国为内官家”之语。日本写给新罗王和渤海王的国书中,也自称“天皇”,称对方为“王”。772年,也就是唐代宗大历七年,日本天皇在给渤海国的国书中说:“昔高丽全盛时,其王高氏,祖宗奕世,介居瀛表,亲如兄弟,义若君臣,帆海梯山,朝贡相继。” 称日本与高丽的关系是“君”与“臣”的关系,说高丽曾多次朝贡于日本。9世纪时日本称朝鲜半岛诸国为“藩”“藩国”“诸藩”“西藩”已经成为惯例。918年,高丽王朝建立,日本仍称高丽王为“藩王”,将高丽看作“遐陬”的边境国家,而自称为“上邦”。

到了平安末期,《今昔物语集》构建了天竺(印度)、震旦(中国)、本朝(日本)的三国佛教史观,认为世界由中国、印度以及日本三个中心国家构成,三国之下各有自己的藩属小国,世界秩序由这三国共同建构。

日本人构建朝贡体系的最大一次实践,是丰臣秀吉发动壬辰战争,出兵朝鲜,并试图征服中国。 这一狂妄计划以惨败告终,并导致日本受到国际社会的孤立,“被剥离在东亚的外交网络之外”。 但是日本人没有放弃。德川家族建立江户幕府后,为了确立新政权的合法性,一度开始积极外交。

江户幕府首先试图恢复和朝鲜之间的外交关系。为了表示诚意,德川家康释放了五千多名壬辰战争中的朝鲜俘虏。经过双方的中介对马岛主的艰难努力,日朝两国关系恢复到了壬辰战争之前的交邻状态。每当幕府有新将军继位时,朝鲜都会派出通信使祝贺——“德川幕府欢迎朝鲜使臣偶尔来到江户(实际上是应他们的请求前去的),因为幕府可以告诉民众,他们是来自属国朝鲜的朝贡使,从而彰显将军在海外的权威。”在德川时代,日本国内对朝鲜通信使的到来有一种普遍认识,即将其视为朝鲜国王对德川将军的“御礼”或入贡。

1609年,日本萨摩藩出兵征服琉球,琉球从此成为一个失去了大部分自主权的国家。日本征服琉球,一方面是为了借它的外壳,打着它的旗号向中国朝贡,以获得“争贡之役”后失去的朝贡利益;另一方面,日本以此扩展自己的朝贡体系。在向中国称臣的同时,琉球还要经常遣使前往日本谒见幕府将军,此举被称为“上江户”。使臣在谒见将军时,要行“九拜”大礼。看着琉球使臣在自己面前九次叩头,日本将军体验到“天下中心”的感觉。

江户幕府的外交图谋远不止于此,“1601年至1614年间,幕府官员共向12个不同的国家发出了76封公函,其中有48封直接来自幕府将军。这些国家包括周边的中国和朝鲜,也包括多元化的新外交合作伙伴,比如帕塔尼、交趾支那(Cochinchina)、柬埔寨、占婆、泰国、英国、菲律宾,以及荷兰联合省。” 江户幕府试图构建自己的朝贡圈,将它所知道的所有国家甚至荷兰等西洋国家列为自己的藩属。

在江户时代日本建立的朝贡体系中,最有意思的成员是荷兰。

大航海时代来临后,葡萄牙、西班牙、荷兰相继来到亚洲,都试图与日本建立贸易联系。葡萄牙、西班牙和日本的贸易关系没能持续多久,因为这两个国家是天主教国家,在贸易的同时还致力于传教,这让力图禁教的日本无法接受。荷兰是新教国家,不组织传教团进入日本,这一点让江户幕府很放心。 因此在锁国之后,日本人在西洋诸国中给予荷兰以特殊待遇,允许其在长崎保留荷兰商馆。

不过,这一待遇需要付出代价,那就是荷兰必须成为日本的“海外大名”。在今天留下的日文文件中,荷兰确实被定位于一个日本的谱代大名。既然成为日本的大名,荷兰人自然每年都要“参觐交代”,即前往江户向幕府将军表达敬意。“江户参府或对幕府将军宫廷的年度访问,将从1634年一直持续到1850年,基本上没有间断。” 在参觐的同时,荷兰人还要献上贡品,以表达对将军的臣服。

由于被定位为将军座下的一个大名,所以荷兰人在访问江户的过程中受到的待遇与朝鲜使臣和琉球使臣截然不同。如果荷兰被定位为外国藩属,那么到达日本后,前往江户的费用是会由幕府承担的(中国也承担朝贡国到达中国后的差旅费用),但是由于荷兰人被当成谱代大名,荷兰商馆馆长在前往日本途中的所有开销均由自己负担。这是一笔沉重的负担。荷兰商馆馆长按“谱代大名”的待遇,必须乘坐八人大轿,轿夫则穿着印有东印度公司徽章的藏青号衣。此外参勤队伍中还包括1到2名书记和1名馆医,荷兰人定员3到4名,加上参府途中负责监督和护卫工作的警卫和翻译等日本人,一次江户参府达到50至60人的规模。运送贡品则需要85位搬运工人和46匹马,加上住宿(包括在路上和在江户)、食物,以及诸如茶和烟等各种项目的费用。所有花费都包括在内,江户参府费用总额达到了15 893荷兰?盾。

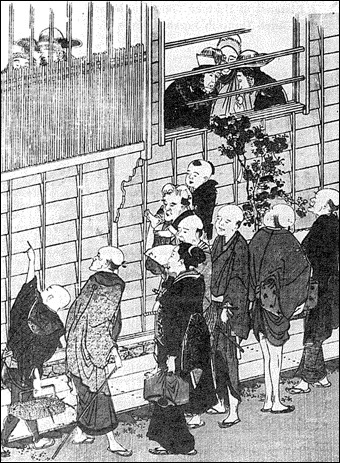

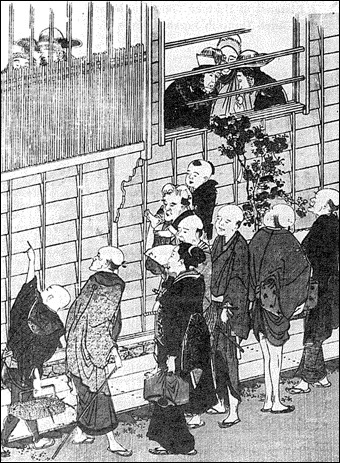

♦ 18世纪锁国时代的日本人围观荷兰人

除了高昂的费用,更为令人难以接受的是屈辱性的仪式。拜谒将军一般在上午,荷兰商馆馆长带领其他商馆员步行前往将军的城堡,进入宽敞的接见大厅,需平伏在所指定的位置,礼物整齐地堆放在两旁。等候良久,将军出现,坐在大厅尽头对面的阴暗处。然后礼仪官员发出号令。一听见“进”的声音,商馆馆长应声“是!是!”,然后向前膝行,直到被高呼一声“荷兰甲比丹”便停止。

当荷兰商馆馆长出现时,立刻有人很夸张地大声喊道“荷兰甲比丹”,接着他上前去表示敬意。然后他就在进献礼品摆放处和幕府将军高高的座位之间,用手和膝盖匍匐着向前爬,直到他们提醒他。他用膝盖跪拜着,把头贴在地板上,然后像龙虾一样,爬回到原来的位置,其间没有任何交流。这个简短的、悲惨的程序,是接见的所有内容。由于无法抬起头,荷兰人甚至没能看清楚幕府将军的样子,每次都是没来得及瞥见一下他们的崇拜对象就必须离开。

众所周知,在欧洲强国中,荷兰人的身段最柔软。为了继续赚钱,荷兰人接受了这个定位。1642年,荷兰总督在一封写给江户的信中甚至表示:他和他的下属们愿意流尽“他们的最后一滴血,为陛下服务,保护日本王国”。事实上他们也确实帮助日本平定过叛乱。

就这样,日本建立起了北起朝鲜、南到琉球、西及荷兰的外表看起来颇为雄伟的朝贡圈。不过,日本人自认为他们的朝贡圈比这个还大。1610年,幕府将军在致中国福建总督转中国皇帝的信中曾说:日本“教化之所及,朝鲜入贡,琉球称臣,安南、交趾、占城、暹罗、吕宋、西洋、柬埔寨等蛮夷之君长酋帅,各无不上书输贡”。

本文节选自《简读日本史》, 张宏杰著,岳麓书社2021年出版,博集天卷出品。已获出品方授权。有删节。标题系编辑所拟。

作者简介:张宏杰:复旦大学历史学博士,清华大学博士后,现为中国人民大学历史学院研究员。