凡人往事(250)

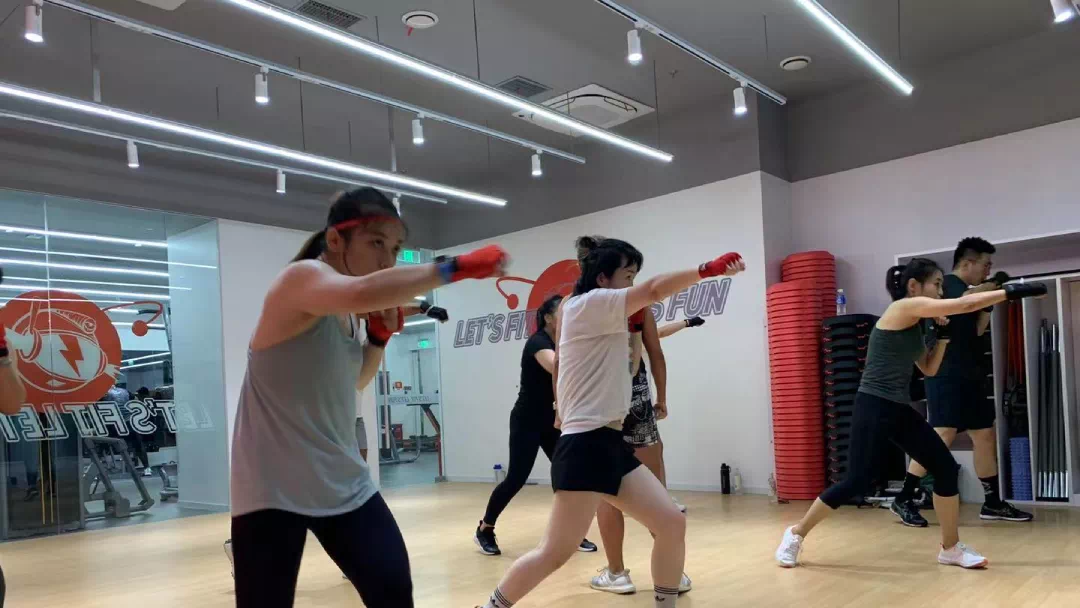

下班后,女人们去打拳

拳击格斗,在35岁以上的都市女性中悄悄盛行。拳馆以外,她们属于工作,属于父母和孩子,但在拳馆内她们只属于自己。她们争分夺秒,捍卫着这段仅属于她们的时间,试图把被吞噬的岁月、健康、自我统统从格斗场上夺回来。

夺回自己的生活

魏丹在北京的一家金融机构做固定收益投资工作,下班后她关上电脑,迅速冲向家附近的一个专业格斗训练馆。每周她都要上3-4次格斗课,周五、周日练习柔术,其他时间学习泰拳和散打。

训练馆里,哪怕开着空调空气里还是弥漫着汗味,橡胶地板湿滑一片。44岁的魏丹脸色潮红,好像一团快要爆炸的火药,啪—啪—啪,一拳又一拳,拳套和教练的手靶碰撞出沉闷的响声。她的手臂上有七八处淤青,是三年多格斗训练留下的馈赠。

泰拳课上教练会先教两三个新动作,让队员进行两两捉对厮打,然后教练再戴上手靶和护腿亲自上场,让队员用新学的动作攻击自己。每节课教的动作都不一样,泰拳和一般的拳击不同,拳击主要运用的是双拳和步法,而泰拳则需要用到拳、肘、膝、腿四个部位。

她正在反复练习一个右斜踢的动作,先把重心移向左脚,再将胯部猛力一翻,小腿像鞭子一样扫出并撞击对手的手臂。试了几次都够不到对方,最后终于成功,她心里像开了花似的。

一个半小时的拳课结束后,魏丹走出拳馆已是夜里9点,格斗馆离她家仅5分钟距离。刚到家门口敲了几下门,她就听见女儿欢呼着妈妈。一进门,她看到女儿的电脑还开着,一堂网课刚进入尾声。家里刚来了小时工,地板澄亮洁净,物品摆放井然有序。老公坐在沙发上,正在跟刚上初中住校的儿子通话。

即便是这么普通的生活,此前她也不曾拥有。

35岁那年,魏丹生下第二胎后患上甲状腺癌,那消息像一记重拳狠狠地打在她的胸口。她躺在手术台上认识到一个事实,平衡工作和家庭本身就是个伪命题,可她没有其他选择。

第二个孩子出生后,她不得不带病继续在职场拼搏,为了追求晋升机会,六个月的孕假她只休了一半时间。可是她却发现,自己的岗位已经被边缘化,尽管她觉得自己比没怀孕时还要努力。

她每天上班都掐着表工作,为了能准时回家照顾孩子,尽可能避免加班,拒绝出差的机会,拒绝跟朋友聚会。她的生活被划分成两半,白天属于公司,晚上属于孩子,唯独不属于自己。

下班回到家后,等待她的是满屋散落的脏衣服、脏碗筷、儿子的功课和女儿的尿布。她来不及坐下就开始做家务,手里还拿着拖布,嘴里应和着儿子的呼唤。等孩子们都睡了她才能躺下,但这并不意味着结束,孩子的哭喊声像闹钟一样隔几个小时就会响起,催她醒来喂奶。

往往当她累到直不起腰来时,丈夫才慢悠悠的到家。孩子有任何事,都会在第一时间想到妈妈,而爸爸似乎自动被排除在家庭事务之外。

这种生活就像巨兽,把她吞噬得所剩无几。甲状腺癌让她一度陷入惶恐,医生告诉她,这是一种预后良好的癌症,五年生存率超过90%,只是可能需要终生随访、服药。平静下来后她开始反思。她竭尽所能地平衡所有社会赋予的角色,顶着病症忙碌了很长一阵,才发现“世界离开你,一样会转”。

被疾病敲醒的魏丹决定试着改变。首先是调整人生排序,把照顾自己放在优先级。病愈后她先恢复长跑,三年前她拿走了丈夫没用的拳馆年卡,迷上了拳击,如今她更加频繁地出入拳馆。

这个离家仅五分钟距离的拳馆,成为她试图夺回自己生活的营地。她把手机存进柜子,不用理会来自公司的未接来电,也不用担心未做完的家务。走进拳馆,她就为疯狂运行的生活按下了暂停键。在那短暂的一个半小时内,她不是妈妈、妻子、员工,她只属于自己。

应对衰老初体验

一下班吴蕾就从公司赶往拳馆。打了一小时沙袋,她已经累到想躺在地板上,心率快到感觉快吐出来,教练还在喊叫,不要停。身边的拳友也在为她加油,她爬起来继续打。

五年来,吴蕾每周坚持去上1-2次拳课,配合其他健身训练,体重秤上的数字一直稳定在108斤上下。

对于多数女性来说,临近35岁初老迹象会一点点显露出来。大多数时候,生活像是疯狂旋转的机器,拼命追赶的人们很难关注到衰老的降临。但总会有那么一刻,来自身体的警示会让女孩们从现实中惊醒。

打拳对吴蕾来说是排毒的过程。她的职业是广告策划,早就习惯了加班熬夜,两三点以后下班是常事。她最高纪录是不眠不休连续工作36小时,但当时她才二十来岁,“睡3个小时能扛一天”。

在开始练拳以前,她的解压手段是报复性吃喝,专门拣高热量的食品,芝士披萨、奶酪、薯片轮着来,再不行就抽根烟。开始加班之前,她先去超市拎一袋零食,或者约同事撸个串。但不管怎么折腾都胖不起来。

如今33岁的吴蕾觉得自己脚步发软,心脏跳动极快,连手也抖了起来。深夜两点回到家,像一片枯萎的树叶慢悠悠地落到床上。整整一天她只匆忙往肚子里塞了两片面包,但完全感觉不到饿。

体重的上升是初老的第一个讯号。她发现身体像气球一样膨胀起来,体重从100来斤上窜到近140斤,熬一个通宵整个星期都缓不过来。

一次偶然的机会,她在健身房的游泳池里,听见拳击训练教室里劲爆的音乐和呐喊声。那个声音瞬间把她点燃,她走进教室,就此沉溺。从此,加班之前吃零食的习惯变成去上拳课。上完课回到办公室,连看同事都顺眼了些,昏沉沉的大脑清爽得像更新了一遍程序,创意一个接一个往外冒。

过了30岁的门槛,种种迹象在提醒女孩子们,新陈代谢开始变慢,身体机能正在下降,皮肤也在和地心引力对抗的过程中渐渐松弛下垂。

35岁的杨洋第一次感到年龄焦虑,是因为看到镜子里的皱纹。那道浅浅的法令纹潜伏在鼻子到嘴角之间,像是突然响起的闹钟,吓她一跳。她不敢再像以前一样素面朝天地出门,梳妆台上多了抗皱的眼霜、眼膜。

那段时间她跟吴蕾一样,明显感觉到自己更容易变胖。跟过去一样,晚上10点以后还胡吃海塞,但早上起来会发现原本扁平的小腹,会凸出来一块赘肉。体检时各项显示健康异常的指标,让她再也坐不住了。

三年前她被闺蜜带到了一家地下拳馆,空气不流通,弥漫着人体的汗味和荷尔蒙气息。她发现这是一种强调对抗性的运动,需要专注,不断根据对方的反应去调整身体节奏,情绪也跟着起伏,远比其他健身方式有意思。于是她开始了自己的泰拳练习,不管再忙,她每周至少去2-3次。

一年之后,身体出现了明显的变化。松软的赘肉变得硬实,腹部马甲线若隐若现,而肩部、腿部、背部也出现了流畅的线条。

除了体力变好,过去她有严重的过敏症状,特别害怕换季的头两周,红肿从眼睛开始扩散到整个面部,几乎不敢出门见人。这种症状近几年再也没有出现过。医生告诉她,这是免疫系统运行良好的征兆,她对衰老的恐惧得以缓解。

作为儿子的母亲和大厂的中层员工,维维的人生精确得像是钟表上的齿轮,少有出错的时候。但170公斤的体重,是她精确人生的例外。

35岁那年,在一次重要的颁奖活动中,维维代替公司去领奖。可观众的窃笑却不小心钻进了耳朵,你看**公司来了个胖子。自尊心极强的维维,一气之下用半年时间将体重降到120斤。

图 | 维维

可短时间内体重的剧减,让她的皮肤失去了弹性。圆润的肚皮像是吹破的气球,松松的耷拉下来,遮住了剖腹产时的疤痕。脸虽然变小了,但出现了深深的鱼尾纹,再厚的化妆品也藏不住。

容不下自己出任何偏差的维维,同样也无法容忍松松垮垮的自己。私教建议她,不妨试试自由搏击和泰拳,这种格斗类运动的强度远高于一般的跑步、器械健身,可以较快地降低体脂率,且能达到全面塑身的目的。维维表示很感兴趣。

与时间作战

作为上有老下有小的职业女性,上拳课是一种奢侈,要争分夺秒才能从工作和家庭中撑开一道缝隙。在12岁儿子的成长过程中,维维一直保持着5点起床的习惯。决定开始健身以后,天还没亮,她就先在家里的跑步机上迎来晨光。

清晨的时间被安排得密不透风,12年来她一直坚持亲手给孩子做早餐,包子、饺子、馅饼,换着花样来。儿子洗漱的同时,她见缝插针地收拾打扮自己。半小时后她准时出门送儿子上学。

她一直是全公司最早到岗的前三名员工之一。公司实行弹性工作制,10点半是正式上班时间,她从学校赶到公司,8点30就已经坐在工位上。同事们还打着哈欠时,她已经把上午的工作完成了一半。

晚6点到7点,是她雷打不动的拳课时间。从公司到健身房,得开车40分钟,她几乎没迟到过。这节拳课她学的是右直拳和左勾拳,要先用右脚掌蹬地,身体猛地向左拧转,借用翻胯的力量,脚向前蹬,右拳借势直冲而出。

三年拳课下来,她的体重再也没有增长过,体脂率也维持在理想水准。如今40岁的她即便不化妆,仍显得神采奕奕,肌肤始终保持着弹性和红润。

杨洋的车上常年放着训练用的短裤、护踝和拳套。中午同事们纷纷结伴走向食堂,她却冲到公司楼下停车场,开车前往拳馆。拳馆有公用手套,她仍然花了900元在网上买了一副大牌拳套。日常生活开销里,运动开销是大头,她每个月的拳击课费用都得好几千。

运动在她的时间排序里属于绝对的优先级。在996盛行的大厂工作,免不了加班,她只好挤时间练习。一个小时的拳击训练,就像是一杯疲惫时的咖啡,给生活注入活力。她发现自己一天的有效时间变长了,这源于工作效率的提升。

而对于患癌后开始学习照顾自己的魏丹来说,要想从繁重的家务和工作中抽身并不容易。她慢慢训练丈夫做家务的能力,还用了一年时间筹划跳槽,从被职场边缘化的境遇里走出来。在新公司领导赏识她的能力,工作压力也小多了。

她不再掐点到校门口接孩子,而是请拳馆的教练去接送刚放学的女儿,女儿也在同一家拳馆学习拳击。孩子上完拳课,她也到家了,等待她的是丈夫做好的饭菜,而满屋的狼藉则交给了小时工。

她不再主动放弃出差的机会。有一次她出差回家途中,还没下车丈夫就打来电话,你赶紧过来把孩子带走,我跟朋友在喝酒。赶到后魏丹发现两个孩子蹲在地上,连坐的地方都没有,看见妈妈就像看见救星扑了过来。但这并不能动摇她的决心,她学着心大一点,“舍不得孩子就套不住老公”。

出门上拳课时,孩子眼巴巴地拉着她,妈妈你能不能在家陪我玩。魏丹也跟孩子撒娇,你就让妈妈去好不好,妈妈也有自己喜欢做的事。

她们变得更自信

拳头打过来的时候,吴蕾一步步往后退,一直被逼到墙角。但教练告诉她,出拳讲究的是时机,不能有丝毫犹豫,必须果断、干脆,怕挨打就会一直被打。练拳时,吴蕾喜欢拳头和沙袋碰触的感觉,那是一种炸裂的爽感,那种爽是爆发性的,干脆利落的,也是生活中没有的。

图 | 吴蕾

生活中她有来自家庭的困扰。父亲已经不知是第几次被诈骗了,自从迷上买理财产品,他已经亏了十几万。她逼着父亲把签下的合同发过来,在网上一查,发现全是这个公司的黑料。

她眼睁睁地看着父亲一次又一次血本无归,抑制不住内心的焦躁,想尽一切办法劝阻,都不管用。因为父亲总是转移话题,你什么时候能让我抱上外孙?一次出门上班前,吴蕾被催急了,气得说,我就是没本事,找不到你们想要的结婚对象。砰的一声—她摔门而出。

下班到家已是晚上十一点,被母亲告知,她离开之后父亲跌在沙发上,半边身子动不了,嘴也歪了。吴蕾赶紧半夜把父亲送到医院急诊,医生连声说,太危险了,这是脑梗,有的病人晚送两个小时就会有性命危险。从此她再也不敢在父亲面前发脾气。

婚前父亲曾去公园的相亲角帮吴蕾找对象。出门前,父亲在一张A4纸上用黑色粗笔写女儿的相亲信息,工资那一栏,父亲不敢透露女儿真实的月薪数字,硬是把一万多写成了八千。在父亲看来,工作能力强等于不顾家,在相亲市场上是削价的。吴蕾还听说父亲在公园里跟另一位父亲吵了一架,因为那人嫌弃吴蕾30来岁年纪太大。

吴蕾去过那个相亲角,至今忘不掉那些老人焦急、茫然、左顾右盼、充满渴求的眼神。她想,那些眼神背后的儿女,都跟她一样无力又愤怒吗?

她在父母面前不敢说狠话,再多委屈都只能憋在心里。但是走进拳馆,就可以无所顾忌地释放。生活是复杂的,有时你根本看不见对手在哪儿,就算看见了也不一定能反击。但现在,对手就站在面前,她不用反复考虑,纠结再三,一拳直冲面门,那短暂的果敢治愈了生活中的委屈。

当汗水带走了无处发泄的愤怒,想问题的角度也变了,硬来不行就来软的。她使上撒娇的技巧,把网上反诈骗的故事编成段子,拣父亲心情好的时候讲给他听。她还潜入父亲的投资群,收集投资公司的违法证据,在又一次投资失败后,父亲承认还是女儿说的对。

实战课上,站在魏丹面前的男士比她高一头,体重近200斤。她咣的一脚踢到对方的膝盖,对方若无其事,她却痛到差点喊起来。痛感还未褪却,对方拳头就闷了过来,她吓得后退了好几步。

你得贴过去打,眼睛不能闭。教练告诉魏丹。拳击是一种面向恐惧本能的逆向练习。闭眼、躲闪是面对攻击时的正常反应,但这会让你失去还击的机会。格斗场上,危险在哪儿就要去向哪儿。

魏丹深吸一口气,用一双硕大的女性拳击手套护住整个面部,眼神却从手套缝隙中死死盯住对手。对方一拳挥来,魏丹机敏地侧肩躲过。她原本潮红的脸燃烧起来,脚步一点点往前挪动,像一只时刻准备扑过去的猛兽。看准时机,她用一个闪电般地勾拳直击对方下巴。

过去,魏丹一直不太敢在领导面前表达自己的想法,有委屈就埋在心里,或者只告诉关系好的朋友。但最近她精心准备的一个项目濒临夭折,重新整理了一遍资料后,她决定走进领导办公室据理力争,这一次她选择不退让。她心想,反正200斤的胖子我都打过,还有什么好怕的。

格斗场给女性提供了一个机会,她们可以直面男性的挑战,并在男性自以为占强势地位的空间里,常常能扭转局面。

由于长期练拳,杨洋的膝盖、小腿、胳膊肘上都是淤青,拳击教练觉得,女性肌肤相对脆弱,大部分女性在参与格斗后,都会比男性留下更多的淤青。有的男生得知她在练拳后开玩笑,你能打得过我吗?你不就是能打些花拳绣腿吗?

杨洋曾跟一位男学员进行一对一实战训练。一开始因为对手是女性,男学员打得很克制。但杨洋却毫不客气,一拳闷过去直至面门,一米八的壮实汉子疼得叫了一声。杨洋吓了一跳,赶紧道歉。紧接着男学员不再束手束脚,放开了打。

下课之后她感到窃喜,专门给闺蜜打电话说,我今天打了个男生。杨洋一直记得那次打斗中的酣畅爽感。那种爽,来自于一种被异性认真对待的感觉,证明自己是一个强有力的对手,对方打得越狠她就越兴奋。

44岁的魏丹常常觉得,对比少女阶段,中年妇女更像是无性别的人。跟任何人相处时都能不掺杂性别因素,不会有人惦记你,你也不掂记别人,那种感觉像是获得了自由。

而在拳馆里,这种摆脱性别束缚的感受会更加明显。她可以抛弃所有社会身份,甚至可以不用被当成“女人”,她是一个随时会发动攻击的拳手。对手毫不客气地对她攻击,如果还能巧妙地躲过一记拳头,她整颗心都会欢呼雀跃。

在拳头面前,她们和他们是平等的。日常生活中性别之间的对立,在拳头的往返之间,消弭不见。

结束拳课的魏丹衣服湿了个透,紧贴着她并不纤细的身段,利落的短发像是刚淋过雨,一绺绺滴汗。回头看看刚下拳课在一边等待的女儿,正跟教练玩笑打闹。而老公还在家里带着大儿子上网课,她心想,虽然我已不再年轻,也不再漂亮,但这分明是一生中最好的时光。

*文中受访者部分为化名

- END -

编辑 | 吴寻

========================================================

燕郊回暖,那些北漂安心了吗?

这里是每日人物的“千万间”。

这期我们关注距离北京35公里的“燕郊”。近几年来,燕郊大起大落,曾有投资客纷至沓来,等待盆钵满盈;也有北漂族陆续而至,乘着东风置业,将其视为中转站,期望高价置换获得一张进京的“入场券”。

如今,一落千丈的冷遇翻篇,投资的燥热也被抚平。许多年轻人开始重新衡量燕郊,思考自己想要的“入场券”究竟是什么?一个家、一种身份,一份安全感。他们看到了燕郊的可能性,开始考虑将其作为北漂生活的终点站。

燕郊,越来越像一个正经的居住地了,给了北漂一个不用离开北京的理由。

文 | 高越

编辑 | 楚明

运营 | 橞楹

有人说燕郊像个大葫芦,肚子大,但入口小。入口处是连接了北京通州与河北燕郊的通燕高速检查站,每天有无数辆车和人经由这里往返北京与燕郊两地。下高速一过潮白河大桥,能看见一扇彩虹门,门下是售楼一条街的标志,以此门为起点沿街往东1公里,汇集多家房地产中介门店。

这里也是无数人来到燕郊的起点,最近几个月,售楼一条街上的人重新变多了。

这是徐梦第一次来到燕郊,她今年刚毕业,在国贸附近做市场运营,听说燕郊的一居室租金每月一千多元,只有东五环的三分之一。低廉的生活成本令她心动,地铁22号平谷线开工的消息也释放了积极信号,几年后线路建成,她可以在燕郊潮白大街地铁站直达北京CBD核心区,会缩短通勤时间。

原本只是打算租房,但父母听说后,认为现在是“入手的好机会”,不如直接“一步到位”,资助她在燕郊买一个两居室。首付由父母支付,每个月的贷款也可以帮她承担一半。

去年,徐梦就从居住在燕郊的同事那里听说了限购政策放松的消息:没有燕郊户口、没有三年社保缴纳,同样可以申请购买新房。看房时,她曾向中介求证,得到的回复是,不止新房,现在二手房一样,只需北京工作证明即可,“刚刚放开两个月,还是口头上的消息”。

同时,徐梦从中介处得知,现在购买二手房的客户较多。即买即住、操作流程更为简单,符合她这种急需入住,没时间装修的上班族。在众多房子里,中介更推荐一个两居室,因为前业主没有尾款,走流程较快,“直接就能录网签,否则一旦住建委系统出现变更,外地户口会被卡住”。

徐梦更在意心仪程度,“毕竟是家,喜欢更重要”。最终她选择了一套78平米的小两居,首付40多万,单价16000元左右,比通州区的一半还低一些。

消息在人与人之间传开,徐梦们心动了,燕郊似乎回暖了。房产销售赵晖感受很深,最近他的微信几乎每天都会有新的好友添加,全是来咨询燕郊房子的客户,每个双休日填满了预约看房的日程。结果也可喜,上个月仅是一个小区,就成交了40套房产。

实际上,燕郊的房价并没有大幅上涨,只回暖了10%左右。目前,二手房价位在12000元到18000元之间,新房在16000元至20000元左右。东部、南部少数低于六七千,最高的要属首尔甜城等商圈,均价高达两万七八。

时刻关注燕郊房价的人,不仅是徐梦们,还有许多“老业主”,他们见证过燕郊楼市曾经的辉煌时刻。

回到2016年的通燕高速上,刚刚从西安来到北京的虞欣,对燕郊的第一印象就是扒着车窗、拼命塞传单的房产销售们,一个红绿灯的时间有五六拨人蜂拥而至,嘴里还喊着“开盘了”“涨价了”。那时候,通州刚刚宣布成为副中心,京津冀一体化、北三县协同发展是他们统一的“卖房口号”。

抱着“先占个坑位”的想法,虞欣首付一百多万购置了一套小二居,每平米2万多。在当年,这个均价仅次于北京、深圳和厦门,几乎高于所有东部、南部二线城市。而燕郊仅仅只是廊坊三河下辖的一个小镇而已。

但这不是顶峰,燕郊房价一路上升,涨到了三万五六,最高的甚至破了4万元。

之后的故事我们都很清楚,认房认贷的“317新政”出台,廊坊、三河限购细则一严再严,投资客失去了购房资格,成交下降、房价缩水,燕郊似乎一夜之间失去了往日的热闹。

虞欣一点一点看着房价下跌,“先是五分之一、再是三分之一,最后是腰斩”。置换北京的设想破灭,但房子不能卖,“卖房等于赔钱,跟割肉一样”。

事实上,“割肉”卖房确有其事。曾有业主录制“燕郊免费送房”视频,说“愿意免费送房子,只需入手者承担230万元的尾款”;也有业主因资金周转不灵,以自赔六分之一的价格出手了燕郊房产。

程小雨同样是“高位站岗者”,房价腰斩后她一度瘦了快10斤。面对艰难通勤,她没有剩余资金在北京租房,只能在京燕两地漂流,过着截然不同的生活。

早上五六点,是属于年轻人的燕郊,程小雨也在其中。

她每天要定四五个闹钟,保证自己在5点20之前起床,6点出门赶去诸葛店总站抢座,一个队伍三五十人、二十多米,经常两三趟车也挤不上去。队伍里有人衬衫西服公文包,也有人T恤跑鞋大布袋。出于公司要求,小雨不得不每天都穿职业正装和高跟鞋,只是高度不断降低,5厘米到3厘米,最后甚至“尖头”就行。

在815路公交车上,她总是坐在最后一排,与他人接触较少。而且经常只坐座位的三分之一,是为了避免座位布料直接与裸露皮肤接触摩擦。在1个多小时的路程内,她会先花15分钟化妆,再用剩下的时间补眠。只是后排发动机轰鸣声过大,睡觉需要戴上耳机。

她也曾想利用路程时间看书、追剧打发时间,但最终全都泡汤。车一旦开起来,几步一停、摇摇晃晃,“就像是摇篮车”,只会催眠。但是睡得并不踏实,她总是在停车的时候突然转醒,从车窗往外看走到哪里了,估计着还能睡上多久。

同时,小雨认为最需要运气的是“你不知道身边会坐着谁”,鼾声如雷的、烟味熏天的,夏天香水味和汗臭味互相交杂。前些年早上,车里还会有包子、茶叶蛋混合着煎饼果子的味道。

晚上的燕郊,是属于老人和小孩子的。

每天晚上下班,程小雨都能在商场前的空地和小区里的广场上看到成群结队跳广场舞的阿姨们和骑脚踏车、蹦蹦跳跳的小孩子。有时候一个广场上有多个阵营,左边是男女交际舞,中间是热门音乐广场舞,右边是“绕圈舞”。每次经过时,小雨都会想,以后母亲退休后,可以加入他们。

上班日的生活周而复始,但程小雨觉得每个双休,自己就像是变成了另一个人。她不化妆、不戴隐形眼镜、不卷头发,出门只穿T恤、运动短裤和拖鞋。为了补眠,每周六都睡到中午,睡醒后,再在街上随便买一份吃的。

燕郊聚集了全国的北漂一族,所以街边的门店也汇总了各地美食,尤其是来自程小雨老家的东北烧烤开得尤其多。而且价格很低,有的只要1元一串,其他的店价格同样实惠,菜码很大。

如果想要进京,程小雨会跟“燕郊爱好群”里的其他年轻人一起拼车,从早到晚在北京待上一天。有一次,她在同一天内上午逛街购物、下午同事聚餐、晚上老同学叙旧,直到10点多才拼车回燕郊,“大家一起拼车,既便宜又安全”。

这种拼车行为在燕郊很常见,公共交通过于拥挤,上班族们自发组建了多个“燕郊拼车群”,群里实时分享拼车、路况信息,“早上6点40,到草房地铁站”“纳丹堡到国贸,还缺一位”。价格通常是10元到15元之间,500个人的大群几乎没有人发过广告。

而“爱好群”在拼车的基础上,又叠加了交友属性,相互结识熟悉后,就可以相约一起逛街、吃饭。

居住5年,程小雨仍然难以定义燕郊,但她认可知乎里的一个回答:“燕郊是复杂而另类的。”这种另类体现在城与乡在同一个地方所碰撞出的反差。

燕郊只是一个小镇,但房地产发展远远快于基础城市建设。这里有星河皓月、首尔甜城等现代化小区住宅,也有中铁三局体制内的传统家属院,更有尚未开发完毕的城中村。既像现代城市,也像城乡结合部。

如今,燕郊的配置类似于三线城市,可以满足吃喝玩乐的日常需求,南区集中了天洋广场、方舟、永旺等多个大型购物中心,有常见的中低档服装品牌、快餐连锁店和美食餐厅,餐饮消费低于北京,电影票价只有市区的一半甚至三分之一。

医疗、文化消费短板仍然较大,程小雨几乎不在燕郊的医院看病,只在疫情期间,每周去燕达医院排队检测核酸,每次队伍都要排到路上一二百米。

程小雨也打算将燕郊作为自己的安家之地。作为独生女,她计划着让父母退休后搬来燕郊,一家三口一起生活。

这样的考量与她的老家有很大的关系。程小雨来自鹤岗市,是黑龙江省四大煤城之一,曾因煤炭产业繁盛一时,但随着重工业逐渐衰落,如今人们更常用“资源枯竭型城市”和“衰退型城市”来形容它。

老家的房价很低,只有3000元左右,燕郊的首付程小雨付了60多万,足够在鹤岗全款买下2套两居室,这笔钱也花光了父母的全部积蓄。

前两年开始,程小雨在媒体报道中发现,老家“白菜价”的房子备受关注,甚至有人从全国各地来到鹤岗购房。但事实上,离开鹤岗才是她们更多本地年轻人所做出的选择。

选择北京,许多人跟她的原因一样:工作受地域局限较大。

她在一家文化传媒公司做项目专员,从戏剧项目的选剧开始,一直到谈剧、签合同、宣传和演出落地都要持续跟进,这样的工作在老家几乎找不到,只有像北上广深等大城市才有足够的职业上升空间,同理还有互联网、影视传媒等工作。

为了更好的工作机会,程小雨们成群结队逃离故土,来到北京。但过高的租金与房价,受限制的购房资格,无一不成为压在身上的重担。此时,燕郊就像是一个喘息之地,“提供了一个暂时的家”。

程小雨曾担心过,父母会不会不适应燕郊。上半年,母亲曾经请假了半个月来燕郊看她,白天她上班,母亲会在下午去市场买新鲜的蔬菜,做好晚饭等她回来。吃过饭后,两个人一起沿着潮白河堤散步,休息时去商场购物或是进京游玩。

只用了几天时间,母亲跟同楼的阿姨们已经开始一碰面就打招呼了。小雨当时觉得,“燕郊也许就是最好的选择”。

同住燕郊的虞欣,因不堪忍受通勤压力,只坚持了一周就重新在北京租房生活,燕郊成为她和丈夫每个双休日的去处。现在,他们打算将这套房子作为父母养老之用。

虞欣的很多同事、朋友都已经结婚生子,北漂一族一旦迈入此行列,就会面临一个新的选题题:未来子女上学,选燕郊,还是天津。

天津师资力量强,考学优势大,但距离较远。父母不陪同,不利于子女成长,有一方一同前往,势必要更换工作并且分隔异地。燕郊需要克服通勤压力,但既可以天天陪伴、辅导,一家团圆,又可以继续拼搏事业。

“虽然累一些,但这是退而求其次的最优选”,虞欣身边的人几乎最终都选择了燕郊。近几年,在燕郊镇内住进越来越多的老人和孩子,似乎也意味着更多人做出了同他们一样的选择。

燕郊虽行政区域属于河北廊坊,但在北漂一族眼中,心理距离早已划归北京。这种依附于大城市而生存的城市圈模式并非个例。上海市旁也有一个小镇,名叫花桥镇,虽行政规划隶属于江苏昆山,但住在其中的绝大多数都是“沪漂”。

“再看看、再等等”,程小雨等人面对燕郊的回暖十分平静,并不过于乐观。作为刚需者,她们看到了燕郊的进步与希望,但同时也明白,要想真正成为北京的后花园,燕郊还有很长的路要走。

“不是修个地铁就行,还有很多方面,也许会是很漫长的时间。”程小雨说。

(应受访者要求,本文虞欣、程小雨、赵晖、徐梦为化名)