凡人往事(247)

文章来源: 北京商报

于 2021-08-23 23:55:22 -

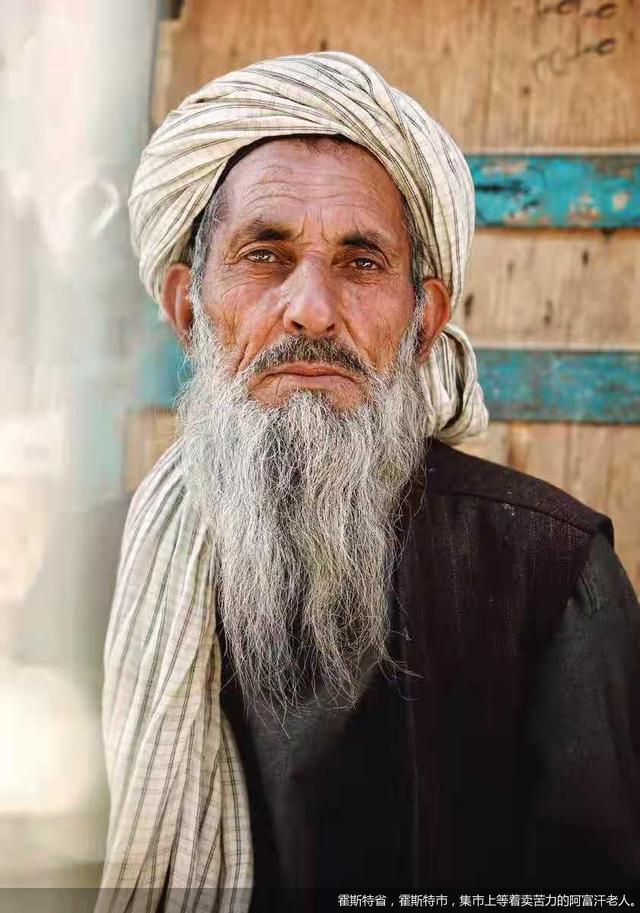

阿富汗库纳尔省,大山连绵、矿产丰富,是彭明重要的生意来源,

在遣返、联系大使馆和关起来三个选项中,彭明选择了最后一个。遣返之后无法再进阿富汗,而他也不想因此惊动大使馆。13 天后,朋友开着军车接出了他。

被骗、被抢、被查、目睹枪击、直面塔利班,后来,彭明在阿富汗的几年经商生涯中,越来越淡定。即便如此,彭明仍然决心在下个月重返阿富汗,因为在诸多 " 稀松平常 " 的危险之外,他仍然记得班达米尔湖的美丽。

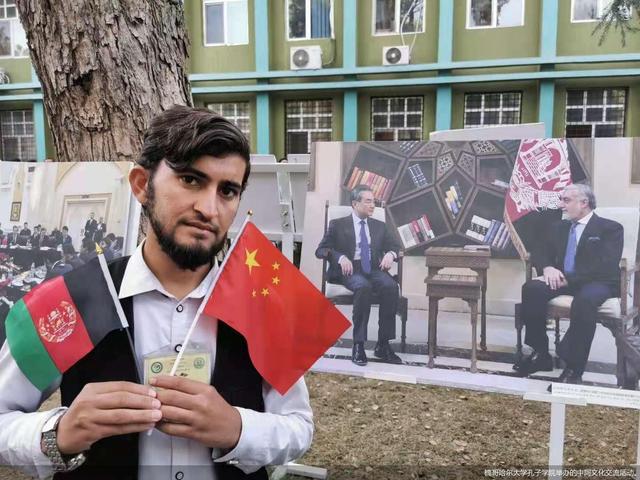

带着被战争击碎的往事,阿富汗已经变天,但太阳还要照常升起,这片土地上,人们的双眼还在望着明天。

没有枪声

堵在搬家路上的时候,于洋心里一直在打鼓,担心迎头遇上正进入喀布尔市区的塔利班。

于洋原来住的地方离阿富汗总统府比较近,听到塔利班准备进入喀布尔的消息后,立刻做出了搬家的决定。用他的话说," 还是有点小小的恐慌,因为想着怎么着也得在首都打两天 "。

为避免被误伤,于洋立刻收拾好行李,租了车往郊区走。令他没想到的是,堵车意外严重,心里慌乱加剧,于是给司机加了钱,让他走小巷。穿来穿去,终于抵达,由于不是塔利班进去的主要街道,因此可以算是比较安全," 还买了两公斤肉关起门来庆祝了一下 "。

很快,于洋意识到,这顿折腾似乎有些徒劳,因为他 " 几乎完全没有听到枪声 "。后来于洋反应过来,当天总统已经撤离,该结束的也结束了。第二天上街,一切都很正常。反而是新住处,由于距离市区偏远,水电都不方便。

当地时间 8 月 15 日,在占领阿富汗东部城市贾拉拉巴德不久之后,塔利班正式进入喀布尔。4 天后,阿富汗塔利班宣布成立 " 阿富汗伊斯兰酋长国 "。

此时,距离美国开始从阿富汗撤军不到 4 个月。美国和北约军队于 5 月 1 日正式启动从阿富汗撤军行动。之后,从阿富汗第二大城市坎大哈、第三大城市赫拉特、第五大城市贾拉拉巴德,到扎布尔省、巴德吉斯省等地的省会城市,塔利班势如破竹。

对于这次的战乱,于洋坦言没有太大的感觉," 后期几乎不是在打,塔利班过去就投降了,大家都没反应过来,这事就结束了,太快了 "。

虽然喀布尔很快一切如常,但平静湖面下的暗流不少。

8 月 14 日,于洋与客户之间的交流都还很正常。他的客户很多都是一些国际组织机构,从那里接订单,把国内的产品卖到阿富汗来,也会把当地的产品倒腾回国内。

作为一名贸易商人,同时也是快手的用户,于洋这次已经在阿富汗呆了两年零三个月了,除了去了几趟迪拜,几乎没有离开过。这几年来,虽然阿富汗国内一直处于战乱中,但于洋的生意相对比较平静。

到了 8 月 15 日,一切就变了," 就是有一天,忽然发现你的客户都不见了,因为他们在准备逃离阿富汗 "。

喀布尔之外

和平接管,塔利班的确履行了诺言,但不代表枪声和动乱就此消逝。

彭明依然记得在喀布尔被抢手机的魔幻经历。在喀布尔街头等红灯的间隙,副驾驶门没锁,他刚发完消息就有人拽开门夺走了手机,怔愣之后回过神来,罪魁祸首已经跑出去 7、8 米,虽然还是被抓到了,但仍让他难以置信。

而就在不远处,指挥交通的警察目睹了全程,没有丝毫反应。

" 喀布尔作为首都,已经算是比较安全的一个地区了。" 彭明坦言。彭明也是一名商人,做矿产生意,2016 年先到的巴基斯坦,后来在阿富汗、巴基斯坦两边跑。

" 锂矿界的沙特 ",2010 年,美国曾在一份报告中这样形容阿富汗的锂矿。当时,美国地质学家预计,阿富汗矿产资源价值至少 1 万亿美元,包括 4200 亿美元的铁矿、2740 亿美元的铜矿、250 亿美元的金矿、810 亿美元的镍矿等。而根据阿富汗矿业部的说法," 矿产资源总价值超过 3 万亿美元 "。

但要开采 " 金山 ",不是容易的事,彭明的经商生涯,在渺无人烟的大山和动荡混乱的街头间穿梭。危险、无常,如战争片里的基调,才是彭明熟悉的阿富汗。

彭明有次从朋友家吃完饭回去,坐的当地出租车被拦下。在两个人被拽下车的时候,彭明懵了,直到听到 "money",才知道对方抢钱的意图。争执了十分钟,换来的是脑袋上被枪托猛地一砸,还没开枪,但彭明已经嗅到了危险," 这钱不给是不行了 "。

若有朋友傍身,彭明会有底气反抗这种危险。一次从巴基斯坦回阿富汗,彭明被边检的人拦下搜身,当时他穿着当地的服饰,侧面有个口袋,随身带着 10 万卢比。在彭明的狠话和蔑视的眼神之间,虽然对方语气恶劣,但也放弃了搜身抢钱的想法。

" 在那边没朋友的话,我肯定要挨毒打。" 彭明还记得,第一次被抓近警察局,就是朋友找了各种关系,通过家族里的表弟,救出了他。

比起自己多次的脱险,通过朋友的经历,彭明更能深刻感受到这片土地上的痛楚。前一天还曾一起吃饭唱歌跳舞的大学教授,第二天就成了丧讯上的黑白照片;有钱的合作伙伴,不被贫困烦忧,但也要面临一家老小在无差别轰炸中罹难的崩溃。

在阿富汗的时候,彭明居住在东南部的楠格哈尔省,省会是贾拉拉巴德,与巴基斯坦接壤。2019 年 10 月左右的一个星期五,贾拉拉巴德郊区一个清真寺做礼拜时,一个武装组织向其中投了两枚榴弹炮,在彭明的印象里,死亡人数约有 170 人。

美国发动阿富汗战争 20 年来,阿富汗有 24.1 万人因战乱死亡,其中 7.1 万人为平民,平均每天 250 人伤亡;270 万人逃亡海外,1100 万平民沦为难民,350 万儿童失学。

海水与火焰

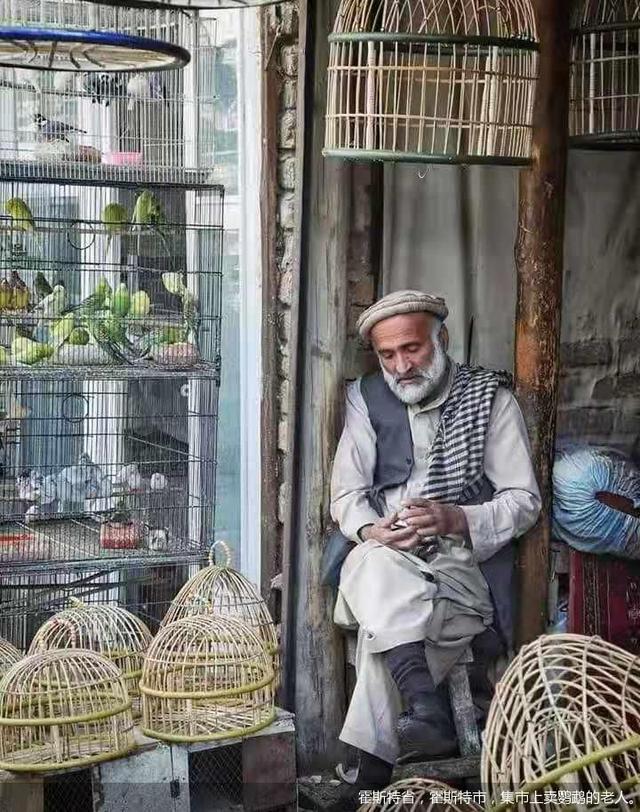

没有自来水厂,一天停十多个小时的电是常态,日常物资要靠外界输送,枪炮声间,他们也在生活,或贫苦或富足,但大多是前者。

黑面烙的饼,加上四五个大土豆熬成的汤糊,是彭明司机一家的日常餐食。两个老婆、十多个孩子,每天的伙食费折合人民币也就 10-15 元。而彭明的当地朋友,周一到周四,羊排、羊腿、牛肉,可以不重样。

于洋的翻译是当地人,父母加上 9 个孩子,只有他和他哥两个人上班,每个月收入不到 5000 元,还要供弟弟妹妹上大学。

" 一般的家庭真的挺苦的,这个国家 70% 的大学毕业生都找不到工作,更何况普通人。" 于洋感慨," 但有钱人也的确有钱,随便拿出几亿美元的人也不少。"

《追风筝的人》里有这样一个细节,出生于上层社会的阿米尔,流亡美国,成年后回到阿富汗,惊愕于战后触目惊心的喀布尔,但司机法里德指着一个衣衫褴褛的老乞丐说道说," 那才是真正的阿富汗人,老爷,那才是我认识的阿富汗人 "。

根据世界银行数据,2020 年阿富汗国内生产总值(GDP)为 198.07 亿美元,较 2019 年的 192.91 亿美元增长 2.67%,人均 GDP 为 508 美元,近 40% 的人口处于每天生活费不足 1 美元的绝对贫困状态。

炮火连天,几乎没有任何工业能在这里生根,而作为游牧民族,阿富汗缺乏农业传统。矿产开发之外,毒品是阿富汗重要的经济来源,罂粟是阿富汗最赚钱的经济作物,2020 年,阿富汗的鸦片产量约为 6300 吨,占全球约 85%,这一数字在 30 年前的 1990 年,仅为 300 吨。

彭明去过努里斯坦,跟着当地的一个部落长,爬上山坡,放眼往下看,密密麻麻都是罂粟花,在风中摇曳。

对于阿富汗人而言,若能成功把鸦片、海洛因等毒品运送到伊朗,每趟至少能赚 300 美元。在极端的贫苦和危险之间,不少人选择了后者,全国 3717 万人口中,目前有约 330 万人从事和毒品有关的工作。

" 因为贫穷、机会太少,他们急于抓住。" 于洋和彭明都在生意过程中被骗过,对方倒也并非拿到钱就跑路,但总会找各种理由推脱,直到最后就是钱货两空。但于洋觉得,对方的本意并非如此,他们如果看到有一块肥肉先叼到嘴里,至于能不能付上钱,是另一回事。

" 为你,千千万万遍 "

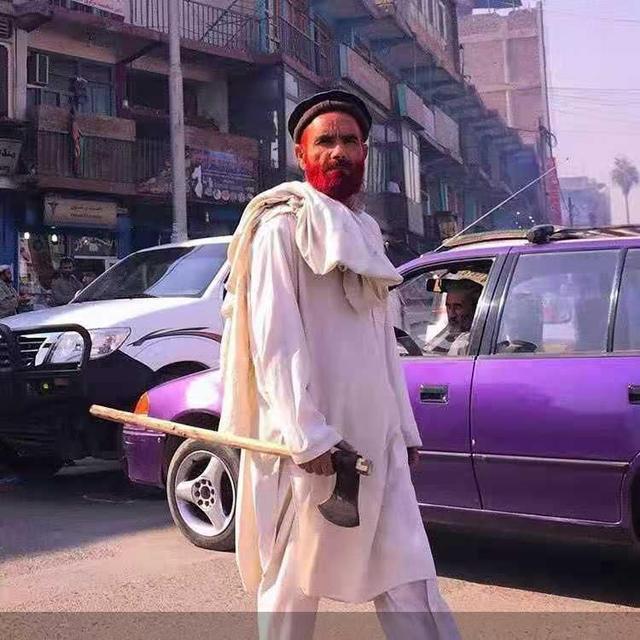

阿富汗是参差的,这种参差在于贫与富,危险与热情,鲁莽与纯粹。彭明觉得,只有深入体会过,才能感受到真实的阿富汗,这是战争片里看不到的,每个面孔都鲜活、真实、复杂,即便是塔利班。

第一次见到塔利班人员的时候,彭明十分忐忑,生怕残暴、冷酷的印象成真,尤其自己还是外国人。在朋友家的毯子上,对方进来,逐个握手拥抱,甚至还跟他开了句玩笑," 你这胡子再留长点,就像我们塔利班了 ",反差之下,心里的石头落地。

去年 11 月,彭明到潘杰希尔省参加一个朋友的婚礼。那是塔吉克族为主的省份,在没有信号的土坯房里,所有人伴着音乐又唱又跳,通宵达旦,直到凌晨 4 点。

带着战乱打造的镣铐,阿富汗人一直试图用生活的如常对抗着动荡,当苦难无法避免,便将枪声作为生活的背景音乐,就着裂痕作画。

纪录片《我们的侣行》拍摄了一个名为 " 协助残疾人就业中心 " 的场景,这个制作书包的小作坊,有被火箭弹炸掉了一小半身体的建筑工人,有 7 岁时就被爆炸夺去听力的少年,负责人说," 我们曾是雄鹰,后来成了残疾人,但轮椅上的我们一样是自由的雄鹰 "。

习以为常的不仅是当地人。于洋习惯了自己做饭,习惯了停电;彭明在回国时,会带上当地的红糖和服饰。

不知道未来如何,但生意和生活还要继续。塔利班掌权后,于洋没有作出马上撤离的决定,观望着后续的环境是否还适合留下。

至于彭明,即便上次回国历经千辛万苦,从阿富汗到巴基斯坦,再到迪拜,再到尼泊尔才得以回家,但仍然盘算着月底再回去。他记得两个村落因利益分配拿枪互射的场景,但也记得潘杰希尔的载歌载舞,记得无愧于 " 天使眼泪 " 形容的班达米尔湖。

彭明觉得,他的生意冲击或许不会太大,因为过去,矿产资源不少就都掌握在塔利班手中,而且在执政廉洁方面不会更糟。" 透明国际 "2020 年的数据显示,阿富汗的腐败程度在全球 180 个国家中排名 165。

但女性已经开始惴惴不安,售卖罩袍的商店生意红火了起来。翻译告诉彭明,她的母亲就曾因为独自走上喀布尔街头而遭遇了袭击,因为没有男性直系亲属陪同。

萨拉在阿富汗创办了独立电影人协会,作为一名女性,她始终关注阿富汗女性的发展。在名为《喀布尔的钢琴师》的剧本里,她塑造了一个想在喀布尔弹钢琴的小女孩,即便这是禁忌。萨拉说," 外国人拍的阿富汗,永远讲述阿富汗人逃离祖国的故事;却从来没有人拍过,阿富汗人返回祖国的故事;也没有人拍过,一个关于阿富汗被治愈的故事 "。

" 我们在峰峦之巅呐喊,而群山回唱。" 作为《追风筝的人》的作者、美籍阿富汗裔作家,卡勒德 · 胡赛尼在《群山回唱》中写道。

============================================================

在上海,外地妈妈们抱团养娃

"

刚出梅的上海五角场,尚未完全摆脱雨水。这天又下了雨,还好有逐渐放晴的趋势。孙洁让十几个孩子戴好草帽,离开那间蓝色铁皮小屋。穿过铺满碎石的小径,他们抵达不远处的诗经花园。

孩子们个头不一,年龄最大那几位正在上小学。不久前,孙洁刚领着他们念过《诗经》里的句子,“蒹葭苍苍,白露为霜”“采采卷耳,不盈顷筐”。《诗经》里的植物长什么样?问题抛给了孩子们。于是,那块被矮栅栏圈起来的小花园里,孩子们三五成伍,仔细观察着眼前的植物。

莲座状的车前草抽穗,果实逐渐饱满;几捧卷耳开出白色小花,沾满雨珠;芦苇茎秆笔直,快与成人齐高。对照着植物边上的导览牌,“芣苢”“卷耳”“蒹葭”,他们尚不能识读所有字词,但在孙洁讲解的辅助下,2500年前先人吟唱的古语在孩子们小小的脑袋里形成具象。

带队老师孙洁的个子不高,留一头利落的黑色齐耳短发。在蓝色铁皮屋和植物园里,她是孩子们的“太阳老师”。此刻“太阳老师”正站在花园一角,照看着孩子们探索植物,随时清点人数,偶尔解答孩子们的疑问。在这里,孩子们是主角,大人们负责引导和安全看护。

“太阳老师”的学生们,大多是杨浦区五角场里不同社区住户家的孩子。2018年暑假,是孙洁以家长志愿者身份在社区夏令营服务的第二年。这天轮到她当班主任,兼代班植物导览课。从2017年起,一些像孙洁一样的家长加入了由社区营造组织“四叶草堂”发起的夏令营,充当老师,照料自家和邻居家的孩子。

也是在这里,互不熟识的家庭开始相识,孩子们成为好友。适逢周末或假期,妈妈们带着孩子穿过街道、花园、社区大门,去孩子朋友家串门,或是几家约着一起参加社区里的不同活动。后来,熟识的家庭会随手帮忙对方带带孩子。

到2020年,孙洁和社区的妈妈们依照志愿活动经验,自发在假期组织起类似的互助育儿活动。来自不同社区的妈妈们形成了一个松散的联盟,策划和发起不同的活动,抱团养娃。后来,部分孩子的爸爸、爷爷或奶奶等其他家庭成员也加入其中。一些孩子的母亲业余时间多,充当起孩子们的“共享妈妈”。有孩子的父母是双职工,无暇照看孩子,早上八点多将孩子送来,下午五点多再现身,将孩子接走。

家长们职业不尽相同,公司法务、外企中层、中学教师、技术工,也有像孙洁这样的全职妈妈。如何在假期带好孩子是他们共同的难题——上班挤占了大部分时间,让孩子单独待家里却不放心;离开了学校,孩子缺少同龄伙伴的陪伴。求助各种教辅机构和暑托班是一种方法,但商业机构收费昂贵,以至于许多家长选择了家门口互助育儿团。虽然也收费,只需要付出比外部夏令营低三分之一,甚至一半的价钱,就可以解决假期看管孩子的问题。这些费用主要用于抵消场地租借、物料准备、人员补贴等成本。

那个到植物园“探险”的早上,孙洁带着自己的两个孩子豆丁和豆丫出了门,绕了近两公里,从国定一社区来到仅一墙之隔的创智农园。这片面积近2200平的开放社区花园,由一片“废地”改造而成。诗经花园只是其中圈起来的一处花地,园内还有芭蕉、苜蓿、桃树、萱草、玉米、毛豆等数种植物分布四处。

从高处看,整个花园近似一个狭长的锐角三角形,嵌在新旧两片小区中间。东侧是几栋高层住宅楼,西侧多是密集的六层联排楼房。三角形中间,一处蓝色铁皮小屋,是参加夏令营的孩子们室内活动的地方。他们在这里做作业、看绘本、画画、吃饭、做手工,而后由老师、志愿者家长带往户外观察植物、玩耍。

雨中的凤仙花色泽艳丽,有孩子发现后采下好几朵兜在草帽里。孙洁来自江阴农村,俗称“指甲草”的凤仙花是她儿时熟识的“玩具”。孩子们对凤仙花感兴趣的当口,角落里适时传出她提醒的声音:“它不仅可以用来染指甲,还可以做耳环哦!”

生僻的知识点成功勾起城市孩子的好奇心。两个,四个,十个,孩子们凑上前来提问,眼里满是期待。豆丁和豆丫也在其中。

领着他们回到小蓝屋,孙洁招呼孩子们分享方才在植物丛中的观察发现,之后,带着他们捣鼓凤仙花。一个又一个孩子凑过来,给小小的指甲染上淡淡橘红,还有人兴奋地把卷起来的种子壳挂在耳朵上。

如今,在那片社区里,来自不同家庭的孩子们并未囿于家中的一方天地,与电视、平板电脑和手机作伴,而是与混龄伙伴们一块,在志愿者家长的照料下,流动于不同的社区空间中。他们有时成队出现在社区,为井盖作画,或是在睦邻之家阅读绘本。有时,他们在火车头菜园里种菜、钓小龙虾、挖土豆,又或是脱掉鞋子,踩进创智农园的小水田里插秧。

在孙洁看来,这个疏离的大城市里终于有了老家熟识的社区味道。

城市里的外地妈妈

来到这里之前,为了找到适宜孩子成长的居住环境,孙洁一家搬过七次家。对此,孙洁笑称自己是“孟母三迁,择良邻而居”。

第一次搬家在2013年,23岁的孙洁和丈夫带着刚出生几个月的孩子,从老家江阴来沪打拼。在孙洁描述中自己是“逃”离了老家。她毕业于南方一所重点大学,认为带孩子该是夫妻两人的事,老人不必为了带儿女的孩子鞠躬尽瘁。而且,她不想被老一辈的养育习惯束缚手脚。比如,大人得嚼碎了食物喂孩子,或是用棉尿布而非尿不湿。矛盾在最初难以调和,她选择迁往上海避开争执。

社区妈妈团成员穆穆也是一位外地妈妈,她和家人住在五角场离孙洁家两公里开外的武东社区。2016年,穆穆带着孩子从安徽滁州搬来上海。之前,她是滁州当地一名老师,花费十年经营了一家画社。穆穆不熟悉上海,但那里有正在打拼的丈夫,还有众多城市设施,可以带即将上幼儿园的儿子一起探索。

孙洁和穆穆最初的构想里,上海公共资源和基础设施优渥,是构筑新家庭的绝佳土壤。真到了上海,她们发现在这里扎根并非易事。

最开始搬到上海,孙洁记得很清楚,商品楼里的家家户户都关着门,谁也不认识谁。在江阴农村,孙洁从小养成了主动问候邻居的习惯。来上海之后,她试着主动问候,结果热脸贴了冷面。对方下意识觉得怪异:我又不认识你,干嘛主动与我打招呼?有什么目的吗?

上海人口总数超过2400万,城市里人口密度大了,人与人之间的关系却不见得更亲近。像孙洁和穆穆这样的外地妈妈,需要在这样关系疏离的城市里重建属于自己的圈子。为了自己,也为了孩子。

在最开始居住的小区里,孙洁遛娃时总能结识一些外地来的女人。这些妈妈多来自苏北,在这里做些开饭馆、服装店的小生意。几年后,搬离的孙洁再回访,许多妈妈因为无法解决孩子上学问题,纷纷回了老家。

除了“如何进行母乳喂养”“上私立学校成本高”,一同被妈妈们频繁提及的烦恼是“小孩没人一起玩”。和孙洁一样,许多妈妈在乡镇、小城的熟人社区里长大,怀念着儿时与社区伙伴玩耍的经历,也希望自己的孩子能得到一样的快乐。

但当小镇里的女孩在大城市里当妈妈带娃,为了防范人贩子,大多数人只能把孩子放在家中玩耍,在社区广场、游乐园放风时也需家人盯紧。

加入互助育儿妈妈团之前,穆穆主要依靠自己的力量解决儿子的陪伴问题。

搬来上海不久,穆穆找了份民办中学艺体老师的工作,工作量从过去每周8节课,变成每周18节课,通勤时间也翻了一倍。备课,上课,带娃,丈夫和父亲也会帮忙,但在陌生的环境里,穆穆仍然感到疲惫。

这样工作了不久,穆穆两岁多的儿子先提出了不适:“妈妈,我好孤单。”两岁多的孩子可能还不清楚“孤单”具体为何意,但穆穆明白。自己初来乍到还没交到朋友,更别谈还没有独立社交能力的孩子。相比过去和老家朋友一起带娃玩耍的日子,生活的确没那么热闹了。

那段时间,穆穆经常同儿子的幼儿园班主任聊天。老师说,穆穆的儿子有些内向,社交可能会有小问题。得空在家陪孩子时,穆穆带孩子到邻近公园玩,希望把孩子放到“孩子堆”里玩耍,找回正常的同龄人陪伴。但聚集在那里的孩子们只在茶歇饭后随机出现,像是限时现身的浮萍,穆穆的孩子还是没有找到亲密无间的同龄朋友。

为了给儿子找同龄玩伴,穆穆利用周末给虹口社区里的孩子上美术课。第一批学生是自己三岁的儿子和房东的小孙子。教辅机构两三百块一节的美术课,穆穆的画社收费几十块一节。

2018年,穆穆在孩子的跆拳道班见到了同样来接孩子的孙洁。两个人聊得投缘,孙洁聊到的育儿理念让穆穆印象深刻:孩子应该在思维放养的环境中学会独立思考,将知识转换为行动,而不强调通过培训班积累知识。“我也不是鸡血妈妈,觉得(她说的)挺适合孩子成长的。”穆穆说。

2020年暑假,孙洁接到了穆穆打去的电话。疫情打断了画社教学,想到孙洁正在筹备新一期社区夏令营,穆穆想把画社桌椅、画材等物料捐给孙洁。孙洁拒绝了,让穆穆到她的夏令营去,搭建画社教孩子。从那时起,五角场社区互助育儿联盟中,多了一个画社妈妈。

不是“我的孩子”,是“我们的孩子”

后来,孙洁在社区夏令营当志愿者时,遇到了更多在育儿上一样有深远考虑的妈妈。大家聚在一起,聊天中不知不觉将育儿的思考从“安全照看”再往前延伸。在大城市,外来妈妈兼顾带娃和工作独木难支,有没有可能通过互助育儿解决问题?如果有,如何让孩子在友好的混龄环境下成长?不拘泥的育儿想法在讨论中逐渐拓展开。

“要了解一个人,需要从每天的细节里看。”无论到哪个社区,家长们都是通过遛娃群来找到“同类”。线下见面后,打成一片的孩子会成为松动关系的按钮,有的家长会借此机会邀约对方到家里做客,以娃会友的同时,两个陌生的家庭也开始逐渐熟悉。

穆穆的画社开到国定一社区附近后,新来的家长们会好奇,来课上旁听,但家里的孩子仍送到外边两三百一节的兴趣班。经过半年到一年的熟悉,家长们才会把孩子送来。类似的情况也在社区夏令营里发生过。

互助育儿过程中,许多家庭的关系更近了。孙洁有一个社区邻居群,里面有五六十组平常玩得比较好的家庭。在群里,常常有人招呼着别家家长,如果没时间照顾孩子,就让孩子到他们家吃饭。有人周末加班甚至出差,会有邻居主动请缨,说家里要出门旅行,可以把加班家长的孩子也带出去一起玩。孙洁照顾过爸妈出差的孩子,她的孩子们也托给邻居照顾过。去年疫情期间,孙洁和丈夫去医院看牙,隔壁财大社区的一位妈妈临时帮她照看过豆丁和豆丫。

有好几次周末,穆穆带着大儿子一起上课。有熟识的家长把孩子送到画社后,主动提出帮穆穆带他出去遛一圈。有时,儿子被领去玩了滑梯;有时,他会兴冲冲地跑回来展示手中的礼物:“阿姨给我买了一颗种子球。”

“这真是远亲不如近邻。”在孙洁看来,这是一群人之间产生了信任,“(这么一来)就有很多互助的可能。”

孙洁也观察过自己的两个孩子,在家里,哥哥豆丁有时会因为大人“偏爱”妹妹豆丫的态度有所不满。但在混龄孩子堆里,当妹妹的玩具被别人抢走后,他主动把自己的玩具递给她:“别哭了,哥哥把玩具先借你玩一会儿。”

孩子们难免有摩擦。当天带队的家长们往往会先让孩子们自己解决,不得已的时候才会干预,同时在结束活动后和孩子、家长一起复盘。

习惯了作为家庭世界中心的孩子们,在这个由混龄伙伴组成的小社会里,学习着如何与他人沟通、协作。穆穆发现,有时候孩子们从大一点的孩子身上学东西,比接受家长居高临下式的教学效率更高。她的大儿子就在大孩子的带领下,学会生火等生活技能,本来内向的性格也变得更加开朗,会主动与陌生孩子交朋友。

社区里孩子们打成一片,邻居间互帮互助的样子,让孙洁想起小时候在毗山村里的生活——爸爸在外地务工,家里妈妈没空的时候她会去老师家吃饭。寒暑假去隔壁村里的外婆家待一段时间;邻居家的孩子欺负自己时,哥哥会挡在身前。过年的时候得穿口袋大的衣服,因为每经过一家都会收获一堆礼物。

不止是她,社区里来自五湖四海的妈妈们,也有类似的感受:上海妈妈想起弄堂,北方妈妈想起大院儿。

许多来大城市打拼的家长,和孙洁一样,怀念儿时由亲戚、熟人共同看顾的环境。但在大城市,人员流动性强。这种依靠熟人建立起来的看顾幼儿模式很难被复刻。更多时候,只能由核心家庭本身负责养育孩子,要么把祖辈接到外地来,隔代抚养,要么父母投入更多时间、金钱和资源抚养。

在“鸡娃”、“内卷”成为热词的今天,许多家长都在思索,我们还能有怎样的育儿想象。借助社区公共力量育儿是一种值得重新关注的方式。在《拉扯大的孩子:民间养育学的文化家谱》一书中,安超指出:“传统社会中儿童的养育不是依赖母亲或特定的个体的,而是依赖社区的。在儿童成长过程中,数不清的成人和同伴参与其中。”

孙洁和五角场社区妈妈们在做的事,实际上是在缺少亲缘、地缘性较弱的社区里,以孩子为纽带,建立共同养育孩子的“同盟”。这类似于重新把社区公共力量引入孩子的抚育中,增加了“代理家长”的数量,从而缓解部分家庭的养育压力。

流动生长的社区妈妈团

与妈妈们的交谈中,孙洁发现不同的妈妈各有各的隐症。全职妈妈觉得整天只围绕孩子转,没有价值感;职场妈妈认为每次把时间给了工作,对家庭和孩子有亏欠。在家庭和自我的天平中,许多妈妈难以找到那个平衡点。

“其实妈妈只是一个我们的身份。但是除了‘妈妈’,我们还有‘自己’,就是自我成长和孩子共通的部分。”孙洁强调。

作为全职妈妈,孙洁是维持平衡心态的少数人。从地方杂志社辞职来到上海后,孙洁在全职照顾孩子的过程中辅修心理学课程,做过写手、微商,在社区里摆过地摊,出过知识付费课程,最近还上了一个学习直播卖货的培训班。此外,她频繁出现在各种社区活动中,与不同的妈妈交谈。

穆穆佩服孙洁,觉得孙洁既是全职太太,也是社区里的活跃分子,同时也能不依靠父母拉扯大两个孩子。

穆穆曾和孙洁说起自己对家庭琐事的厌烦,两个孩子打架争吵、做饭烧饭,这些都不是她想要的。疫情延长寒假的时候,她天天和孩子们待在一起,辅导功课。得知能重新返校上课后,内心兴奋不已,这是她一直盼望的。个中原因,她也说不大清:“可能工作忙起来会让自己觉得是有价值的,闲下来自己就颓废了,就没价值了。”

穆穆收到过一份手作蛋糕,那是一个在这里学过一年画的小女孩做的。蛋糕拢共做了两个,孩子自己吃了一个,跟妈妈说另一个要留给穆穆老师。当时,穆穆感受到一种在进行家务劳动时从未出现过的成就感。

孙洁还和另外两位小区里的全职妈妈聊过。在第一位妈妈的描述中,老公看不起她,孩子也似乎觉得她什么都不会。她的一天大部分时间都宅在家里,送孩子上学之后回家刷刷抖音、看看小说。后来,孙洁带着她参加了社区夏令营,也鼓励她重新想一想自己之后能做什么。现在,这位妈妈开始在附近的菜市场支起小摊,或是兼职出去送送外卖。

另一位叫晓羽的全职妈妈,为了照顾孩子辞去了导游工作。两年前为了节省儿子上学时间,和丈夫、妈妈一起搬来五角场国定一社区。

去年,因为儿子的社区作业,她认识了孙洁。之后,她们时常聊天,孙洁觉得她很适合与小孩子沟通,向她发去邀请,问她是否愿意加入互助育儿夏令营活动,去教小朋友。

晓羽心里的浪翻过许多层:虽然现在还在全职带孩子,但还是希望有一份自己想做的事。毕竟,孩子长大之后始终是要脱离自己的,假如人生所有的意义都来源于孩子,那么等到他离开的那天,母亲的人生也就没有意义了。

没有思索太久,晓羽答应了。

今年夏天,晓羽成为互助育儿夏令营新志愿者。正式开营前,她和十几个成员一起策划、讨论如何执行。开营后,她主要辅助其他老师上课,同时也给小孩上启蒙英语和手工课。晓羽的孩子,常出现在她的课堂上。

一天下课回家,晓羽的儿子跑到他外婆面前:“你知道妈妈在外边,别人叫她什么吗?别人叫她苹果老师!原来妈妈是苹果老师!”

再回忆起这个场景,晓羽换下之前轻柔的语气,讲述变得郑重急促:“我觉得那是儿子对我身份的认可。他知道,我除了是他妈妈之外,我还会是别人的‘苹果老师’。”

到此为止,孙洁及其社区妈妈团的成员们达成了一种松散的同盟。但在流动性极大的城市里,想基于地缘建立持续的社区互助育儿网络,他们还会持续面对考验。

出于各种各样的原因,一些社区妈妈团的成员家庭搬离了这里。孙洁有些可惜,但也能理解,他们的孩子拥有了更好的上学选择,也有的孩子长大后不大需要这样的环境了。

搬走后,离得近的妈妈有时还会带着孩子回来参与活动,另一些往返路程有两三个小时的妈妈,会保持线上联系。孙洁和其他人还会鼓励他们在自己所在社区发起活动。据穆穆所知,浦东那边的社区已经有人模仿发起类似的活动。

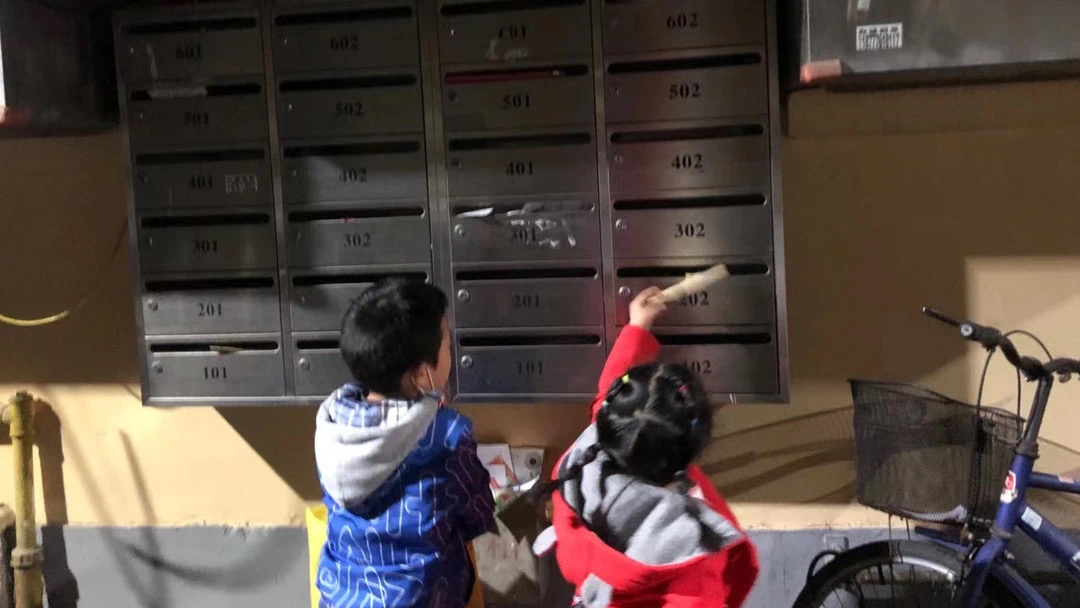

孙洁知道线下社区互助育儿的营造非一日之功。半年前,她手写了给社区居民的信,希望有更多人能加入社区抱团养娃的共建群。孙洁附上了一个群的二维码,复制打印了1100份。有熟识的邻居抽空过来帮忙叠信,并将信件投进了每一个住户楼下的邮箱里。而且,她也成立了一个民非组织,希望培养一些专门做这件事的人。

今年夏天,孙洁联合几位家长再次发起了社区夏令营,规模比之前小了一些,每天照看的孩子数量在10-14个之间。她希望能为其他社区打个样,之后其他妈妈可以拿着这套模式与居委会交流,在她们居住的社区发起类似的活动。

8月中旬早上,孙洁带着女儿提前来到睦邻中心准备迎接孩子们时,已经有几个家长把自己的孩子送来了。孩子们在房间里四散着,玩着玩具。孙洁进入房间坐下,打开亚当•雷克斯的《梦幻月圆夜》,大声念了起来。书里月亮跟随小女孩回家的故事,很快吸引了四散在周围玩玩具的孩子们。

逐渐,小不点们聚集在孙洁周围,有的用手撑住下巴,有的眉头紧锁,聚精会神地听着。“‘爸爸,你看我还要继续吗?’他们在月亮上走来,走去……”孙洁一边指着绘本里的句子,一边变换着音调,孩子们的思绪也跟着她的声音飞进了书里。

等绘本读完,孙洁看了看周围,孩子们已经到齐。她捧来另一堆书,正式开始了今天的阅读课。

*文中图片均为受访者提供

- END -