作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

虽然流行的说法认为缠足始于五代和北宋,但五代北宋史料里的所谓“缠足”,是以布袜或布条修饰脚型,使其显出一种长而窄的美感,非是要阻止脚的正常发育。“裹小脚”意义上的缠足,大约始于元代(南宋或许已有发端),比较可靠的证据是元代晚期出现了“三寸金莲”式的缠足之法。

元代人陶宗仪专门梳理过此事。他说:《古乐府》与《玉台新咏》这些六朝文人的作品,经常写美女姿色如何出众,妆容如何美丽,但没有一篇提及缠足。唐代的杜牧、李白与李商隐,也喜欢在诗里写“闺帷之事”,也没有一篇提及缠足。总之,缠足这个事是很晚才流行起来的,“近年则人人相效,以不为者为耻也”。

有意见认为,这种风气与有闲阶层“以纤弓为妙”的审美有关。这种审美趣味,诱导着风尘女子与贵族妇女去刻意整塑自己的脚型。笔者以前也相信过这种看法,但再做细思,又觉得该解释难以成立。毕竟,中国男性自先秦至唐宋,并无以“裹小脚”为美的普遍爱好,个案自然会有,但不足以形成现象级审美。如果缠足是为了取悦男性,那么它的流行范围便不会很广泛,绝不会发展到“人人相效”的地步,更不会造成“以不为者为耻”的舆论氛围。要知道,传统儒法文化为女性设置的道德制高点,是要他们以三从四德去服务男性,而非以姿色去取悦男性。

陶宗仪梳理的资料,也足以反驳上述意见。陶提到了五代南唐李后主的宫嫔窅娘,为了迎合李后主的喜好,曾“以帛绕脚令纤小,屈上作新月状”。同时又提到,在北宋熙宁元丰以前,很少有人像窅娘这样做——如果缠足变成一种人人效仿的社会现象,是有闲阶层“以纤弓为妙”的审美诱导所致,那么,这种现象应该在北宋时代便已发生。但实情是,北宋时代没有发生这种现象。

所以,“裹小脚”成为一种社会现象,在元代流行,必然另有缘故。

元末儒士孔齐关于“好女人应该怎么做”的一段表述,颇有助于理解这个问题。他说:女性之所以会染上坏毛病,“皆由出游于外,与妇客燕集”,全是因为外出串门游玩,与其他女性交流。虽然一开始见到那些坏毛病会嘲讽一下,但最后一定是效仿。孔齐还说,哪怕是在家族之内,女性见面也不能太频繁,“一岁之中不过三次可也”,新年见一次,春天与秋天祭祀家庙的时候见一次,族中女性一年相会三次就够了。这样,女性几乎完全禁锢在家中,就可以免去那些“暗昧奸盗”之事,不会染上坏毛病,也不会与别的男人勾搭。

元史学者陈高华认为,孔齐的这种言论“是有相当代表性的”,“当时有不少家庭,便对女性的交游采取种种极端严格的措施”,其中之一便是要求女性无大事不许出家门。如元代大臣王恽的母亲,因常年不出家门,偶然参加宗族活动时,会上竟无人认识她。南郑人蒲道源的妻子也是常年不出家门,与胞弟家相距不过数里,竟十余年没有去过。这类事迹,在当时皆是被褒奖的案例。

在这种文化氛围下,破坏女性的足部发育,使其不良于行的“缠足文化”会流行开来,便不足为怪了。陶宗仪笔下的“人人相效,以不为者为耻”,也可以得到合理的解释——按当时的风气,不肯缠足便意味着想要到处跑,便意味着“不守妇道”,便意味着让家庭与家族蒙羞。

孔齐主张将女性禁锢在家中的那些言论,在元代文化人里很平常,但在唐代与北宋并不常见。产生这种区别的原因,或许与南宋理学的兴起、宋元鼎革的变故有关。而当元末乱世到来,这些被迫裹了小脚的女性,再次成为了最悲惨的群体。许多人自缢或被迫自缢于随丈夫逃亡的途中,原因全部是“足弱”,也就是脚被裹坏了跑不动,只好选择自杀或被自杀。这也是元末所谓的“烈女”人数与前代相较突然激增的主要缘故。

康熙三年,礼部曾奉命制定过禁止“裹小脚”的法律,对“裹小脚”者的家长施以重刑。因执行难度过大,该禁令不久便被废止。此后,清朝政府便长期对缠足之风持不干涉立场。清末,部分知识分子开眼看世界,与来华传教士合作,共同发起过不缠足运动,同样收效甚微。

进入民国后,北洋政府与南京政府皆明确禁止缠足,结果也引起了民众的激烈反抗。1929年3月,山东滕县百姓便在当地红枪会的率领下,包围了滕县县城。众人在城外鼓噪,要求滕县地方政府接受他们提出的三项要求。其中之一便是“放任妇女缠足”,不许政府再搞什么放足运动,要求政府给予本县女性以“裹小脚自由”。这类冲突不是个案。1932年,四川派了“放足检察员”下乡检查,结果这些人到了基层后,便“激起全村公愤,各家壮丁咸摩拳擦掌,准备缚而杀之”。

为什么这项以迫害女性为核心内容的文化传统,可以在民间拥有如此强大的生命力?

第一重算计,是可以控制女性的人身自由,将其物化为男性的附属品。裹小脚的女性相当于被禁锢在家中,被限制甚至切断了社交网络。元末儒士孔齐所谓的“好女人标准”,便由此得以达成。男性不必担忧女性拥有社会地位,不必担忧女性拥有家庭之外的信息与知识,便可以在家庭中轻松维持对女性的掌控。而且,没有社交属性的女性,其日常消费往往也会降得很低。

第二重算计来自经济利益。张五常认为,给女性缠足,可以防止她出嫁后逃走,而缠足带来的走动能力下降,对女性从事纺织与家务造成的妨碍有限,“对新郎的父母来说,由此造成的身体残疾可由姑娘降低了的逃跑能力来补偿而有余。因此,他们愿意为裹足的新娘支付更高的市场价格。这给新娘的父母提供了一个信号,使他们在新娘通过婚约许配给人以前很久就给她裹足。”清代北方许多贫苦地区的百姓更乐于娶裹了小脚的女性为妻,便是这个原因。

姚遂的研究则发现:裹小脚的女性,其劳动价值主要体现在纺织活动上,纺织活动的收益上升,会促进裹小脚风气的流行;反之,裹小脚的风气便会遭到抑制。比如,据赵翼说,乾隆时代江南苏州城外的农家大多是不缠足的,因为这些妇女需要参与耕作“赤脚种田”,但苏州城内的女子却普遍“以足小为贵”,因为城内女子的主要工作是纺织。城外农家女性之所以不参与纺织,则是因为当时的粮价比布价要高(以同等税赋衡量),纺织收益相对耕作并无优势。既然“天足女性比缠足女性更有价值”,有田可耕的家庭,便会更喜欢不裹小脚的女性。

姚遂还研究了湖广地区(主要是湖北、湖南)和四川的情况,试图解释这些地区的裹小脚之风,为何是在清代中晚期达到高峰。他的结论是,这三个地区“基本上都遵循一个规律:在(家庭)纺织业发展的地区,缠足的习气就更加浓厚”。清代中期以前,这三个地区人少地多,棉花主要外销,纺织品的市场有限,价值也不如耕作所得的农产品,所以女性的裹小脚风气受到了抑制。清代中期之后,情况渐渐发生变化,棉纺织品对普通农家的价值上升,裹小脚之风也变得更加流行——裹了小脚的女性社交半径大减,可以参与的娱乐活动也极少,便可以将更多的时间与精力放在纺织工作上,以勉力维系自己在家庭里的存在感。

如此,也就不难理解,为何康熙的谕旨废除不了缠足,民国政府的“放足检察员”下乡也会引发当地壮丁的愤慨,且险些被人“缚而杀之”。

其实,不止“裹小脚”,每一种具备了顽强的生命力、以迫害女性为核心内容的陋俗背后,都存在着这种残酷的利害算计。为了掩饰算计的残酷性,这类陋俗普遍都会用所谓的“文化传统”将自己包装起来,以造就一种“以不为者为耻”的社会风气。要打破这种虚伪而残酷的陋俗,唯一的办法便是依赖关爱具体之人的现代文明。(来源:腾讯新闻)

①《滕县匪退后之善后》,《申报》1929年第3版版。

②杨兴梅,《南京国民政府禁止妇女缠足的努力及其成效》。

③张五常,《子女和婚姻合约中的产权执行问题》,收录于《经济解释:张五常经济论文选》,商务印书馆,2000年,第117页。

④姚遂,《耕织经济与中国灰姑娘:中国缠足兴衰的经济学解释》,《经济学报》2017年第2期。

⑥谭晓玲:《冲突与期许 元代女性社会角色与伦理观念的思考》。南开大学出版社2009年版。

⑦陈高华:《元代女性的交游和迁徙》,《浙江学刊》2010年第1期。

=============================================================

在今天黄河流域的河南、山东、河北,乃至长江流域的湖北、安徽、四川和重庆,都广泛流传着一首古老的民谣:问我祖上何处来,山西洪洞大槐树;祖先古屋在哪里,大槐树下老鹳窝。

而流传各地民间的其他有关山西洪洞县大槐树底下移民的传奇故事,更是多得数不胜数。为了印证这个说法,这些地区的乡间老人,都一代一代不厌其烦地让孩子看自己的小脚趾甲,说凡是当年从山西洪洞县大槐树底下迁徙出来的汉人,其后裔身上最小的那个脚趾甲都是两瓣的。——这些,其实都是人们对发生在六百年前那场山西大移民事件的碎片化记忆。

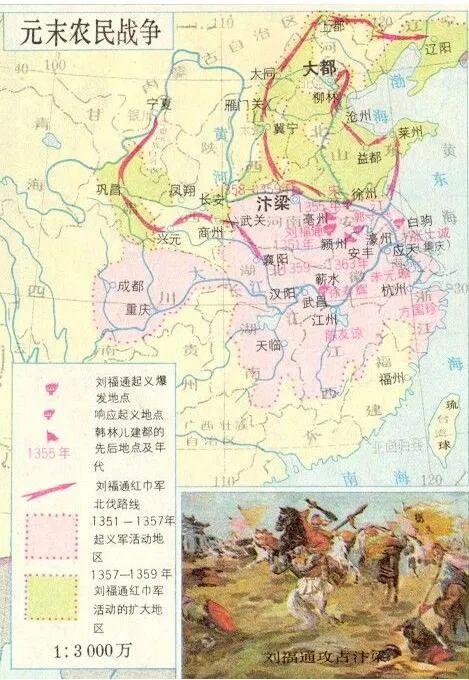

史料记载,从明洪武三年(1370年)至明永乐十五年(1417年)的将近五十年间,大明政府曾先后十多次组织人财物力,从今天的山西临汾(平阳)、长治(潞州)、晋城(泽州)、吕梁(汾州)等地组织乡间民众,通过设置在洪洞县大槐树底下(今大槐树镇)的官方移民管理机构(广济寺),向全国人烟稀少的地区大规模移民。

其数量之多,时间之长、规模之大、影响力之深远,不仅在中国历史上空前,在世界移民史上,也是极为罕见的。

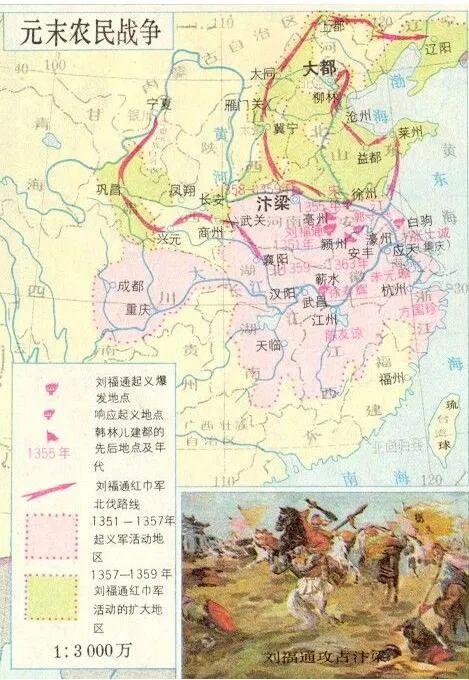

在经历了元朝末年那场极为惨烈的社会大动荡之后,到明太祖朱元璋统一黄河、长江流域,彼时的中原大地早已被战火摧残得满目疮痍、体无完肤。而作为战乱重灾区的山东、河南、河北一带,其人口数量之减少程度,更是达到了几近灭绝的边缘。

山西地处黄土高原东部,东北环太行、西南绕黄河,军事上天然易守难攻;而境内土壤肥厚,雨量适中,丘陵、盆地、河流纵横交错,是当时北部中国最重要的农业发展区。这种特殊的地理环境和自然条件,使得山西在当时不仅成功规避了元末大战乱的侵扰,完整保存了境内自有的800万人口,还吸纳了来自周边地区的2000多万战争难民。这些人在数量上几乎占据了当时明王朝管辖总人口的百分之六十,是大明王朝战后恢复生产、发展经济、巩固政权最重要的战略资源。

于是,本着合理调配资源,优先发展中原农耕的战略意图,从明洪武开始,朱明王朝就制定系列移民政策,有计划地按照四家之口留一、六家之口留二、八家之口留三的比例,从山西向人烟稀少的其他中原省区进行定向化人口转移。

大明王朝的移民方式和政策,大体分遣返、军屯和民屯三种。

所谓遣返,就是将在元末十七年战乱中被迫流入山西或其他地域的难民(其中也有一些有产者),分期分批重新遣回原籍予以安置,使其耕者有其田,居者有其屋。这种情况主要分布在河南、山东、河北、安徽一带;

所谓军屯,就是将战后退役或还在服役的一部分军士,小建制地安置到远离中心城镇的边远地区一边开垦种养植,一边轮值守城,类似于我们今天的生产建设兵团。这种情况主要分布在甘肃、宁夏、四川和湖北;第三种就是民屯。

所谓民屯,就是将人口稠密之地的原住民,或整村或整家族地按照四家之口留一、六家之口留二、八家之口留三的比例,集体迁徙到人烟较为稀少的中原各省区屯田安置,并向他们提供必要的生产资料和生活资料,以利其扎根繁衍。这种情况应该说,占据了移民总量的绝大多数。

十四世纪的洪洞县是山西平阳(今临汾)地区人口最为稠密的县域之一,素有古代山西交通枢纽之誉。这是因为,洪洞县北通幽燕、东接齐鲁、南达秦蜀、西临河陇;而其县城北部的广济寺,又是唐宋元三朝官方驿站,地理位置历来十分优越。大明政府在洪洞县设置官方移民管理机构,集中办理移民事务,应该说是很明智、也很自然的一个选择。

《明史》《明实录》曾互证记载:有明一朝三百年间,由明王朝中央政府主导实施的大移民,前后共发生十八次之多,时间跨度近半个世纪。其中洪武年间十次,永乐年间八次,涉及当时一十八个省,五百多个县,凡八百八十一个姓氏。现今在全国28个省区的近2100多个县域,都或多或少留下了明代大移民的历史印记。

明代大移民事件迄今已走过600年历史岁月。但其影响却至今深深扎根于中国民众的集体记忆之中,并作为一种文化因子在中国最广大的地区一代代传播、传承并发扬光大。

对明代大移民事件的历史性评价,官方一直鲜有明确立场;而民间的评述,则多注重于底层社会民众对背井离乡之虞的情感渲染。事实上,明代大移民事件,无论在当时,还是在现在,都不能说是统治者单方面对底层民众的经济剥削或政治压迫。国家政权的确立、社会架构的稳固、底层民众的安居乐业,任何时候都必须仰仗经济的发展、文化的繁荣和社会的进步。

而在农耕文明时代,土地以及土地衍生物的产出,无疑是保障社会正常运行、居民生息繁衍无可替代的生产生活资料。大批经历了战乱摧残的赤贫移民(其中也包括一些有产者),经由国家层面的外部干预与引导,在获得了最基本的生产生活资料后,其对生活的热望和对未来发展的憧憬,极大调动了他们的生产热情和积极性,其对明初社会文明的重新建构,其重大意义无论怎样估计都不为高。

【1】《明史纪事本末》 谷应泰 著 中华书局 1977

【2】《文化的解说》金克木 著 中国人民大学出版社 2007

【3】《洪洞县志》孙奂仑 著 上海商务印书馆 1917

............................END............................