今天的奥运会,几乎所有领域都已是职业选手的天下。但1896年现代奥运会首次举办时,却曾明确规定,只有业余选手才可以参加——第一部奥林匹克宪章里写得很明白:“凡职业运动员,除击剑外,不得参加所有其它奥林匹克比赛项目”。

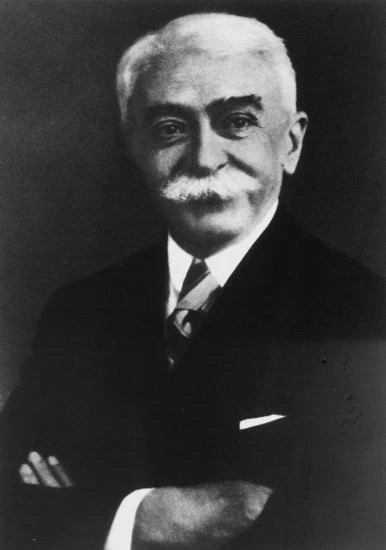

对于这项规定,被誉为“现代奥运会之父”的顾拜旦(Le baron Pierre De Coubertin)有过一番解释。

他说,良好而完整的现代教育不能缺乏竞技运动,这种竞技运动须以荣誉感为基础,远离物质利益的诱惑。这也是创办现代奥运会的初衷。但职业体育的价值取向恰好相反,它追求的是财富,造成的结果是身体被过度锻炼与消耗,“人们将自己的一切交给一项竞技运动,由练习它而致富,从而使它的一切高贵之处荡然无存,使肌肉凌驾于精神之上,而破坏了人的均衡。”所以,奥运会必须坚持业余原则,也就是“只有业余者才能参加”——唯一的例外是击剑,顾拜旦解释说,这是因为一些国家的击剑运动员拥有军衔,所以为他们组织了专门的比赛。

♦ 顾拜旦

“业余选手”该如何鉴定?按英国业余体育联合会1866年制定的标准,“业余选手——是指从未参加过以获得奖金为目的的公开比赛,从未和职业选手一起参加过大奖赛的绅士,是指从来没有以体育教师和体育指导为职业获得谋生经费的绅士,以及从来没有当过机工、手工业者和壮工的绅士。”意即,业余选手必须满足三个标准:(1)未曾参加过职业比赛;(2)未曾以体育为职业谋生;(3)不是体力劳动者。

前两项很容易理解,第三项则带有明显的时代特征。体育运动作为一种时髦的社会风尚,在1860年代尚处于初兴阶段(开始出现卖门票的职业比赛)。有钱有闲暇的绅士是该风尚的主要消费者。他们自居为业余选手,既不愿与职业运动员同场较技,也不愿与体力劳动者一争高下。

需要说明的是,上述标准仅供参考——顾拜旦在1913年解释说,他从未主张奥运会选手必须拥有“英国概念”里那种“绝对的业余身分”,因为事实上做不到,如果严格贯彻“英国概念”,便“只有那些百万富翁才可能在不背离教义的前提下从事竞技体育”。所以,鉴于各国标准不同,1896年的第一次奥运会,并未就“业余选手”的认定标准制定出一套“公认的所谓规章和制度”。仅在附加条文中笼统规定:

“以运动为业者,及曾经或现在靠运动获取金钱者不得参加运动会。为此,奥林匹克运动会永远不设金钱奖,只设荣誉奖。”

为减少分歧争取支持,第一届现代奥运会最后的处理办法是,不同项目采用不同国家或组织的规定。惟有“不靠体育运动获取物质利益”这一点,在当时已被公认为“业余精神”的重要组成部分。顾拜旦便曾赞扬希腊农民鲁易斯,说他夺取马拉松冠军后拒绝各种物质奖励的行为,相当于“从巨大的危险中挽救了业余精神”。

此后,直到国际奥委会第五任主席布伦戴奇(Avery Brundage)任职期间(1952-1972),“业余精神”一直是奥运会的核心原则。期间发生的最著名相关事件,是美国运动员索普(James Francis Thorpe,1887-1953)因违反业余原则,其奥运会金牌被收回。

索普参加了1912年的夏季奥运会,拿下五项全能和十项全能的冠军(此外,他还参加了跳远与跳高比赛)。次年初,有媒体曝出索普在参加奥运会之前曾打过职业棒球,并从中赚取金钱。报道引起美国业余体育联合会的关注,索普在调查中承认自己打过职业棒球,但他认为这不是什么大的过错,因为其他业余运动员也做过这样的事情,只不过他们没有使用自己的真实姓名。随后,美国业余体育联合会取消了索普的业余运动员身份,国际奥委会也一致决定取消他的冠军头衔,追回奖牌,并宣布其为职业运动员。

有些当代媒体,将索普的遭遇称作“奥运史上的最大冤案”,有些夸大其词。尽管索普之前的身份是职业棒球手,而参加的奥运项目是田径,分属不同领域,但他确确实实违反了奥运会当时所秉持的业余原则——当时关于业余运动员的界定,只以是否以体育运动谋取物质利益为标准,至于是在哪个领域谋利并不重要。如1947年通过的《斯德哥尔摩规定》称:“业余运动员是指那些仅仅为了欢乐,为了获益于身心和社会而参加竞技运动的人。对他们来说,运动不过是一种娱乐,而不涉及任何直接或间接的物质收益。”

也正因为如此,在布伦戴奇担任国际奥委会主席的20年里,虽然不断有人上诉想要为索普拿回冠军荣誉,却始终没有成功。布伦戴奇是“业余原则”的坚定拥护者,将推动奥运会业余化视为自己任期内的核心工作内容。他反对职业运动员参加奥运会,也反对运动员从事代言活动。他的立场是:“如果一个运动员把他的名字或肖像用于促销某种商品的话,我们就认为他成为了商品的代言人,他就将被排除在奥林匹克运动之外”。他还说,“我们只能依赖那些人的支持——他们坚信由业余运动员组成的比赛可以实现公平,代表了真正的体育精神。我们要努力防止比赛被个人、组织或国家用于其他目的。”

然而,也正是在布伦戴奇的任期内,奥运会的“业余原则”日趋岌岌可危。

一方面,部分国家为了提升民族自信心,开始以巨额财政来支持运动员的筛选与培养。这些运动员不会去参加有偿的职业比赛,公开的身份里亦有其他职业,正如萨马兰奇后来所言的那般,“国家利益、民族情感正通过奖金、资助、政府职位及秘密补偿等形式,造就了虚假的业余化”。关于“国家业余选手”的批评越来越多。另一方面,在许多国家,职业体育运动已发育成熟,汇集了许多高水平的运动员。但因为“业余原则”的存在,这些人无法参加奥运会,或参加了奥运会又引起诸多争议。此消彼长,奥运的世界版图发生了严重倾斜。前者让奥运失去了公平,挫伤了真业余运动员的参赛热情。后者让奥运失去了关注——1968年墨西哥奥运会首次使用了彩色电视技术向全世界转播。在荧屏时代,只有高水平的体育赛事,才能得到观众的认可。

所以,为了让奥运会能够“活下去”,布伦戴奇卸任后,国际奥委会便着手一步步放弃业余原则。先是在1974年允许参赛者获取工资补偿、接受食宿交通与装备方面的资助,也允许运动员获取大学的体育奖学金。该政策极大地缓和了不同阵营间的攻伐。1981年,国际奥委会修改了《奥林匹克宪章》,虽未明确表示放弃“业余原则”,却将判断参赛选手是否符合业余原则的权力,委托给了各国际单项体育协会,只要他们认可,国际奥委会便不过问。次年,国际奥委会又接纳上诉,决定恢复索普的冠军头衔并补发奖牌。虽然使用的理由,是索普当年被取消参赛资格时,已超过了奥运会规定的“三十天以内”这个时限,但“为索普平反”传递出来的信息是非常明确的,那就是国际奥委会正在酝酿放弃业余原则。

1988年,职业网球选手首次出现在了汉城奥运会的赛场。1990年,《奥林匹克宪章》再次修改,实施了近一百年的业余原则正式消失。1992年,美国男篮出现在了巴塞罗那奥运会上,这支由诸多职业选手组成的队伍被称作“梦一队”。萨马兰奇后来解释说,国际奥委会之所以放弃“业余原则”这一初衷:

①顾拜旦:《1896年的奥运会》,任海译。转引自谢亚龙主编《奥林匹克研究》,北京体育大学出版社1994年版,第2-12页

②(西)胡安·安东尼奥·萨马兰奇著,孟宪臣译:《奥林匹克回忆》,世界知识出版社2003年版,第13页。

③Ross Andrews,Push to allow professional athletes took hold in 1968 Olympic Games,Monday, Oct 15, 2018.

④清枫浦编著:《奥运史话趣闻》,中国致公出版社2008年版,第十章“萨马兰奇”。

⑤朱波涌:《体育文化研究》,吉林文史出版社2006年版,第263-264页。

⑥DAVE ANDERSON, Jim Thorpe's Family Feud, The New York Times, Feb. 7, 1983.

⑦曹守訸,赵玉梅等编著:《历届国际奥委会主席与奥林匹克运动》,大众文艺出版社2000年版,第五章“艾弗里·布伦戴奇”。

===========================================================================

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

问:说一说故宫的排水系统吧,如何让紫禁城600年不被水淹。

这个说法流传很广。在某搜索引擎里键入“紫禁城为什么没有被淹过”,可以得到近60万条结果。这些链接几乎全部指向同一个答案,那就是“故宫的排水系统非常先进”。

笔者对故宫的排水系统了解不多,无法判断其技术含量的高低,就不强行解读了。这里只谈一谈“紫禁城600年不被水淹”这个说法。

这个说法,并非事实。

♦ 关于“故宫为何从来未被水淹”的搜索结果

紫禁城始建于明成祖朱棣时代。修造过程中,因大规模伐木取石,北京周边的植被与河道遭到了严重破坏。据翰林院侍读邹缉当年的奏章,朱棣修筑北京城的近二十年里,“民以百万之众,终岁在官供役”①,多达百万的青壮年,常年在工地服劳役。除了千里迢迢自南方外省(比如武夷山)伐木供应外,北京周边森林里合用的大树也遍遭砍伐(史料记载称“有巨木出于卢沟”)。

朱棣之后,明朝皇帝们继续大兴土木,继续从北京周边伐采常规木料与石料(巨木已只能向南方的四川贵州等省搜求)。到了隆庆年间,便有大臣庞尚鹏在奏章里提醒皇帝,因为无节制的采伐,北京周边蓟州和昌平一带“蹊径日通,险隘日夷”,已经没有了森林的防护,须提防蒙古骑兵突然袭击长驱直入。②

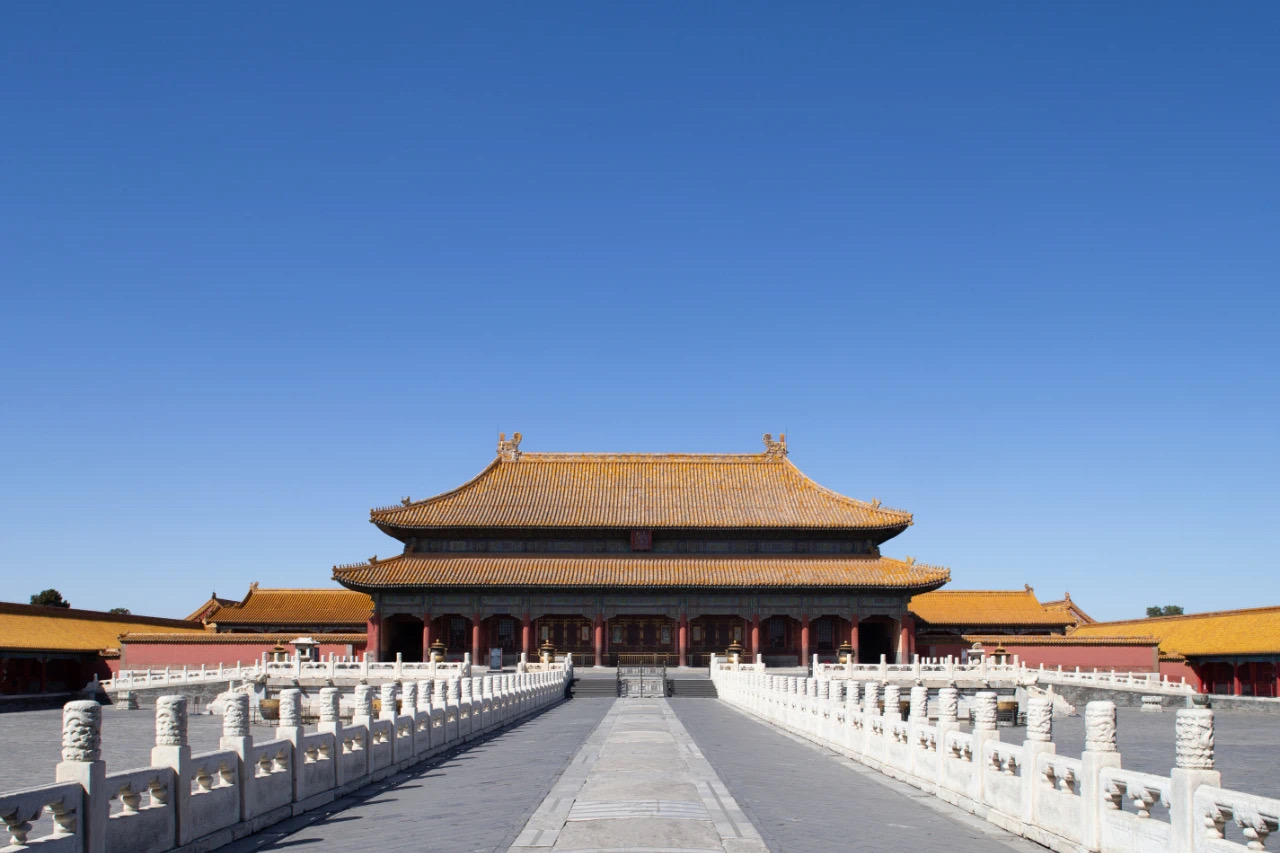

♦ 紫禁城乾清宫,引自故宫博物院官网

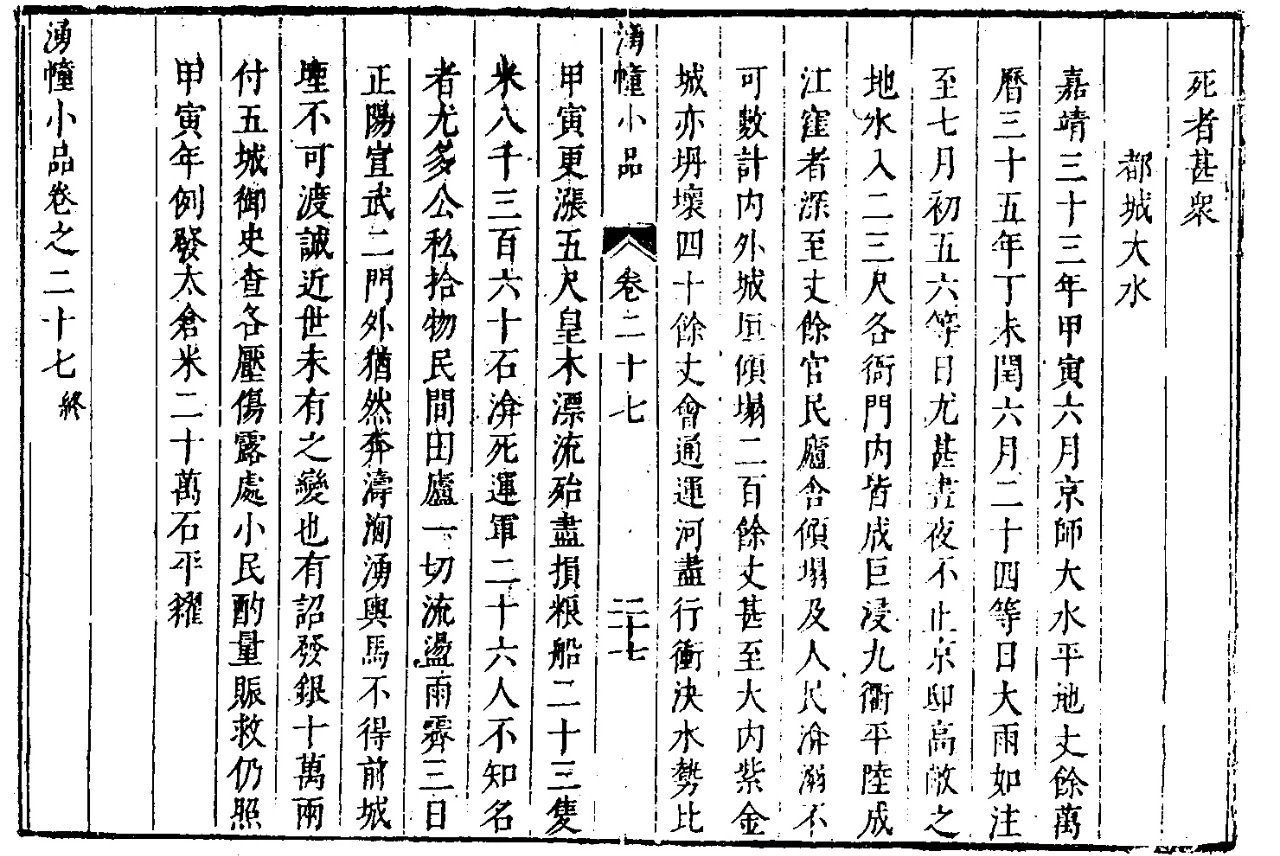

植被与河道不断遭到破坏的结果,是降雨越来越容易引发洪涝灾害。万历三十五年(1607),便曾发生过一次水淹紫禁城。该年闰六月,北京城连下多日大雨,酿成水灾。当时在京城做官的朱国桢,记录下了这场灾害的大致情况:

“京邸高敞之地,水入二三尺,各衙门内皆成巨浸,九衢平陆成江,洼者深至丈余,官民庐舍倾塌及人民淹溺,不可数计。内外城垣倾塌二百余丈,甚至大内紫金城亦坍坏四十余丈。会通运河尽行冲决,水势比甲寅更涨五尺。皇木漂流殆尽,损粮船二十三只,米八千三百六十石,淹死运军二十六人,不知名者尤多。公私拾物,民间田庐,一切流荡。雨霁三日,正阳、宣武二门外,犹然奔涛汹涌,舆马不得前,城堙不可渡,诚近世未有之变也。”③

“大内紫金城”即皇宫。明代一尺约合31-32厘米。也就是说,当时北京城里地势较高的开敞之地,已积水0.6-1米左右。各衙门内部全成了水塘。街道与平地已形同江河,深者超过了3米(明代一丈等于十尺)。因为连日泡在深水里,不但北京城的城墙垮塌了600多米,皇宫城墙也垮掉了120余米。物资损失与人员伤亡难以统计。雨停了三天之后,京城的排水系统仍未消化掉余灾,正阳门与宣武门外还是洪水滔滔,车马难行。

朱国桢以亲历者身份提供的这段史料,不但明确告诉世人紫禁城被水淹过,且连城墙都泡塌了,也提醒后世的读史者:官修档案里没有紫禁城被水淹的记载,并不意味着紫禁城便从来没有被水淹过——万历三十五年的这场水灾,若没有朱国桢的记载,只依赖《明神宗实录》这类官修档案,今人所能得到的信息,便只剩下“乙酉,雨潦浸贯城,长安街水深五尺”“东华门内城圯,德胜门城圯”等文字④。该《实录》说大雨积水淹了北京城,长安街上水深约1.5-1.6米,说东华门和德胜门被泡垮塌,却未明言皇宫的城墙也同样被泡垮塌(东华门内城实已属皇宫)。

其实,活跃于嘉靖年间的历史学者郎瑛,也在其著作《七修类稿》中提到,嘉靖二十五年(1546),北京城因连日大雨发生洪灾,城内“房屋多倒,没死者无算”,大水还“直入皇城”⑤,漫入了紫禁城。可见万历三十五年的水淹紫禁城并非个案。我们甚至有理由相信,此类事件的发生也不会只是一次两次。因为统计资料显示,明代276年间,有95个年份北京发生过水灾,平均每三年便会发生一次⑥。

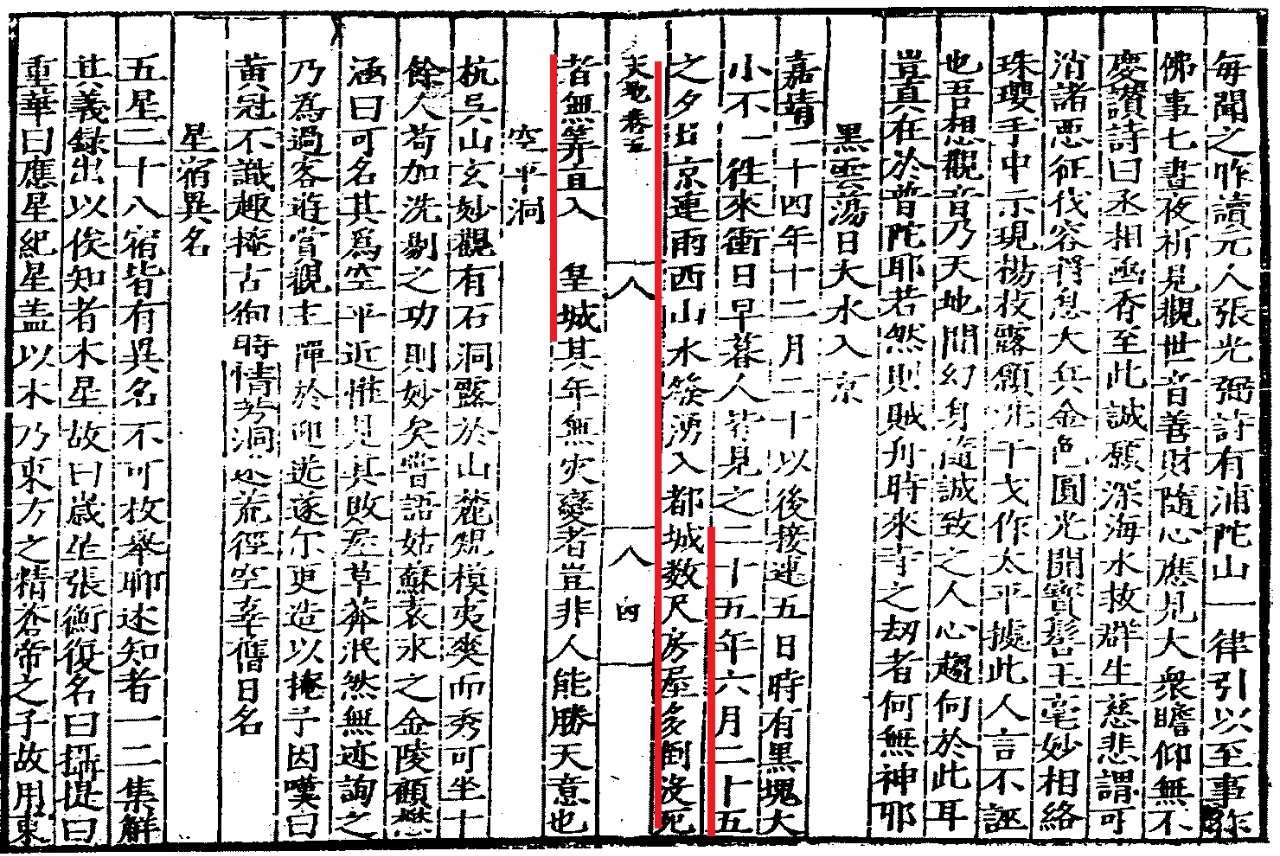

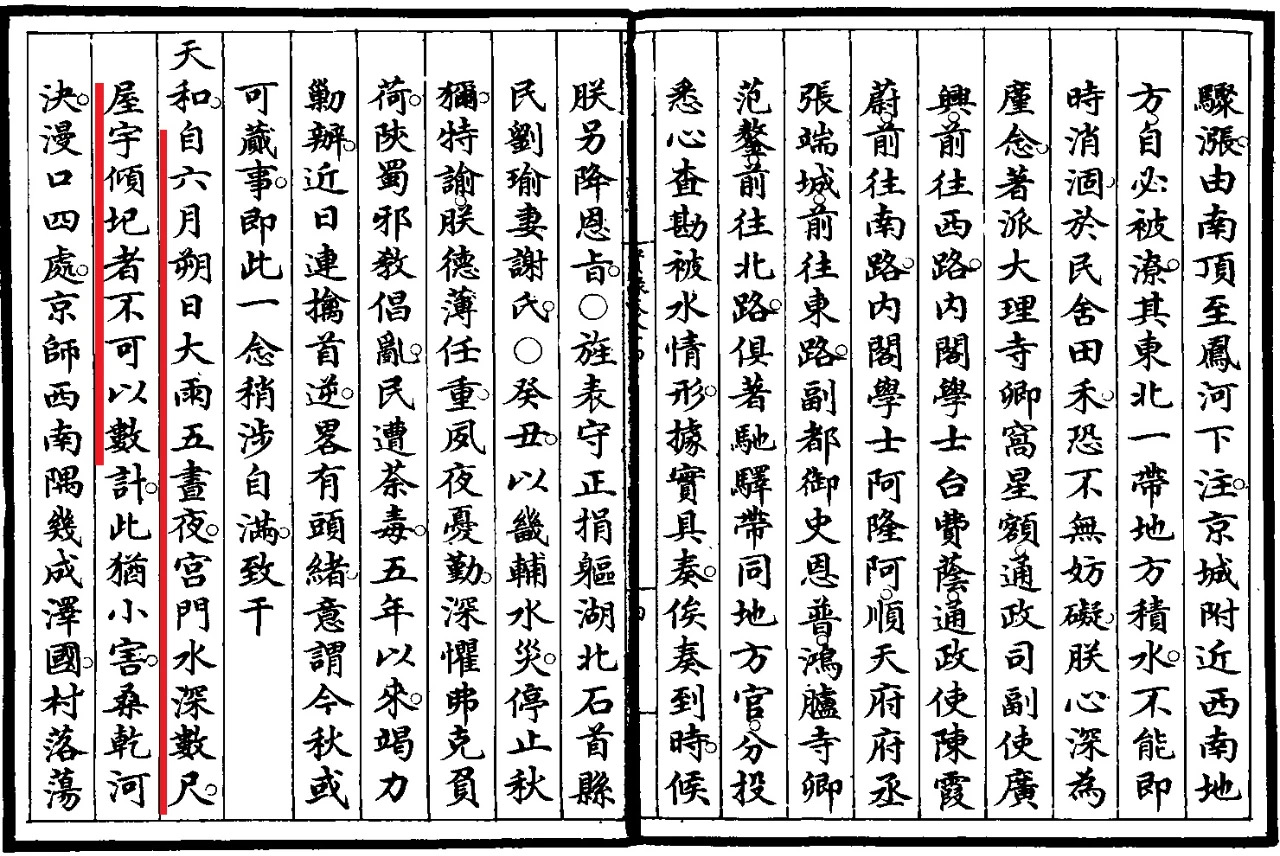

嘉庆六年(1801)六月,北京城连降大雨。在翰林院做官的赵慎畛,以亲历者的身份,记录了这场灾害的概况:

“辛酉六月,京城水灾,为从来所未见。自朔至十日,倾盆大雨不问昼夜。城内外墙屋坍塌,伤人甚众。至十五后复大雨连日,民居房舍无不透漏者。闻宫殿皆漏,以毡裹之。昆明湖水闸撤去二板矣。上自园入内,各部司堂皆无立足地。特旨命大臣十数员分路查灾。无舟可汛,坐簸篓渡去。”⑦

所谓“上自园入内”,指的是嘉庆皇帝选择自圆明园搬回到紫禁城居住。之所以要搬,是因为圆明园已经被淹了——该月己酉日,嘉庆给内阁下过一道谕旨,内中便提到“圆明园宫门内外顿有积水”⑧,步军统领衙门挖开附近河道后,“积水立时消退”,但泡过水的园子需要整修,已不适合居住。所谓“宫殿皆漏,以毡裹之”,则是指皇宫的屋顶排水系统不足以应付这场大雨,导致来不及排掉的雨水从殿瓦的缝隙间漏入了宫殿内部。赵慎畛以“宫殿”笼统言之,没有说是圆明园的宫殿,还是紫禁城的宫殿。以常理论,同样的大雨,同样的屋顶排水系统,既然漏了,便应是两处宫殿皆漏。

稍后于六月癸丑日发布的另一道谕旨里,嘉庆皇帝还提到,“自六月朔日大雨五昼夜,宫门水深数尺,屋宇倾圮者不可以数计”⑨。下这道谕旨时,嘉庆已住进了紫禁城,故这里的“宫门”,有可能是指紫禁城的宫门。紫禁城地势北高南低,北部的神武门地面比南部的午门地面高出了近两米。数尺深的水位能淹掉某些宫门,但还不会威胁到宫内的主体活动区域。这句“宫门水深数尺”,也恰可与赵慎畛的“各部司堂皆无立足地”互证。六部官员在正阳门办公,紫禁城的宫门泡在了水里,他们的衙门当然也会被淹得无立足之地。

综上。简而言之,“紫禁城六百年未遭水淹”之说,在史实层面是不成立的。(来源:腾讯新闻)

②明朝对北京周边森林的乱砍滥发,可详见吴文涛、孙冬虎著:《北京城市史:环境交通》,北京出版社2018年版,第271-278页。

④《明神宗实录》卷四百三十五,万历三十五年闰六月乙酉条;卷四百三十六,万历三十五年七月戊戌条。

⑥吴文涛,孙冬虎著:《北京城市史:环境交通》,北京出版社2018年版,第199页。

⑦赵慎畛:《榆巢杂识》,中华书局2001年版,第126页。