凡人往事(220)

接线员听见的水中呼救

等待救援的信息像洪水一样飙涨。连续几十个小时面对那些抽象的数字和文字,张伊脑子里的想法是:我不能慢。

以下是张伊的自述:

7月22日傍晚,我在北京的一间会议室里焦急地拨电话过去:“您那边现在安全吗?”

电话那头的人应该接到过很多类似的问询电话,语速极快,熟练地说明了自己所处的境况。还提醒我们,养老院里,有几位临终关怀阶段的老人亟需救急电器设备。快速了解完状况后,我立刻在在线表格里给这条求助信息标明了“加急”。文档实时更新,负责传递救援信息下游环节的志愿者,立刻就能查阅到这项信息变化。

会议室还有另外两位同事,也和我一起用电话,对照这份实时文档,核实数以千计的求助信息。

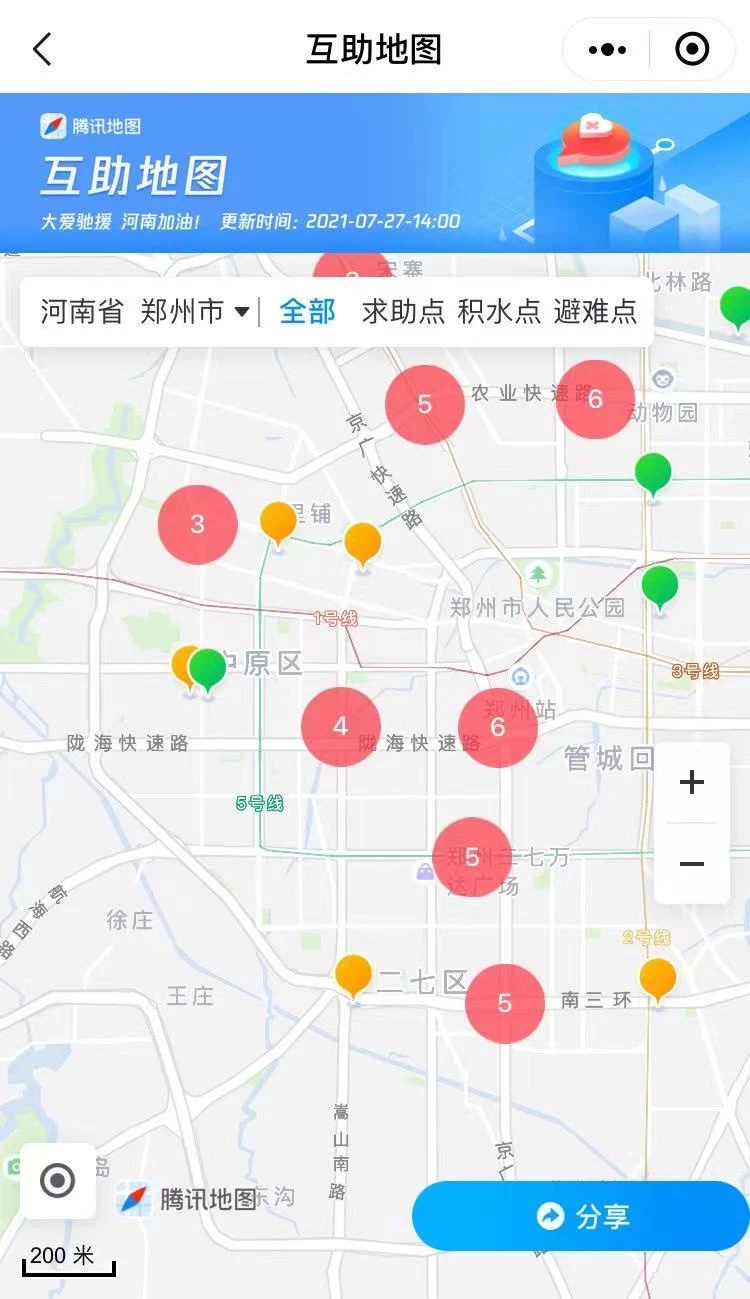

我在腾讯新闻上班,主要负责捕捉一些网络信息并实时查证、辟谣和科普。20日晚,河南灾情来袭,我们团队开始搜集、查证网上的灾情信息。很快,网络上关于灾情的腾讯文档便大量创建起来,在微信群和朋友圈流传。第二天下午,公司连夜开发的“抗汛互助信息共享服务”小程序上线,受灾受困的民众,从微信打开小程序,就能够快速点击“我要求助”按钮发布信息。

当时,整个中文网络上已经散布了海量求助信息,但现场形势变化很快,一些求助信息存在滞后、重复的状况。一些救援力量抵达相应地点后,才发现求助者已经脱险。

在救援力量有限的情况下,只有拨开嘈杂的信息噪音,保证求助方和救助方同频,才能提升救援效率和准确性。从7月22日开始,我主动加入公司内部组织的志愿者团队,负责核实“抗汛互助信息共享服务”小程序里的求助信息。具体工作,就是循环拨打求助信息里留的电话,了解实时情况后,立刻标注好情况,反馈给腾讯地图团队的同事,将救援信息呈现在具象的地图中。负责统筹的同事,还会定时汇总求助信息,反馈给救援方。

你无法想象一个平原城市会因暴雨积水至此。下午四五点,社交平台上的热点仍被娱乐新闻占据。我看到网友拍摄的一则暴雨视频,积水没过一位成年人的腰。当时就感觉到,这件事绝不会仅是一场大雨那么简单。但直到天色擦黑,各个平台才逐渐将热点聚焦在河南暴雨上。

核实信息的志愿工作进入稳定节奏后,我的电脑工作界面有2/3屏是Excel表,1/3屏是企业微信界面。Excel共享文档上,上游的同事实时更新小程序上收集来的求助信息,我对照着进行核对、标记,打不通电话的,就通过企业微信发消息尝试联系。

通常,一个完整的核实信息流程会花两分钟左右。两分钟的电话信号,链接着暴雨下一个个等待救援的个体。电话那头,有人已经脱险,或自行找到了解决方法。一个中年人在接到我的电话前自己找到了铲车,将发烧的孩子送到了医院。另一位困在家中需要透析的人,已经找到方法离开了家去往医院。

部分求助者,脱险的同时也失去了一些什么。这类电话中,大部分人的声音都透着疲惫。

22号下午,我拨通的第二个电话那头,是一位大哥。他告诉我,人在亲戚家,已经安全了。只是房子被大水冲没了。说话时,他语气平淡,我可以听出他的落寞。一时语塞,我不知该怎么安慰他,因为房子对他来说可能意味着全部。但我的工作得继续进行,没能安慰更多。挂断电话之后,我在他的情况栏后面填上了“已脱险”。

另一边,我的同事拨通了一个荥阳市王宗店南头的电话。报明来意后,接电话的人顿了一会儿,让另一个人来接听。新来的那位声音很轻,说,我们跑出来的人都安全了,但有多人失踪。当时,我的同事并未听清,又问了一遍。那人大声重复了一遍,紧接着,听筒那边传来一个男生的哭声。

随着时间推进,求援信息开始从人员安全辐射到财产抢救和物资串联上。一位已经脱险的农村老人,希望我们能联系人去救救他家的牛。也有郑州城区里的业主,向我们埋怨物业救援不力,地下车库被淹,自家的车也在其中。估计损失很大,也不知道保险是否能报销,希望多些支援让地下车库的车子脱险。

有些原本需要食物的人们发来短信,他们已经获得足量食物,找到我们,是想询问蓝天救援队的联系方式,想把多出来的那箱方便面给他们送去。也有人被我找到后报了平安,致谢后快速挂了电话,为了省出时间,嘱咐我们赶紧去营救其他需要的人。

还有一通电话让人印象深刻。电话那头的女生今年刚大学毕业,本要从广州回哈尔滨老家,却因大雨被困郑州。打电话过去时,她已被困在列车上几十个小时。得知列车即将折返广州,她的情绪有些崩溃。因为所有行李已经寄回哈尔滨,回到广州后也不知去哪里住。说着说着,她就哭了。同事安慰了她,还有别的救援信息需要处理,不得已先挂了电话。当晚11点左右,同事结束工作后,又给那位姑娘打了电话。对方在电话里已经比较平静,表示只能接受现实。

22号那天,我和另外两位同事都顾不上吃晚饭,同组其他同事帮我们订了饭。晚上9点多,我们3个人花了十多分钟吃完饭,又进入紧张的工作中。那天我一直没来得及喝水,还好外卖套餐里有碗汤。

当时,社交平台上关于河南灾情的注意力大部分还集中在郑州、巩义。我在待核对的救援信息里,看到了一些来自郑州之外地区的求助。这些区域的求助,在接下来的两天里越来越多。

23号,一位志愿者拨通了卫辉市狮豹头乡的求助电话,电话那头的男声告知自己已经脱险。但旋即,他回拨了电话,询问我们是否能帮助他的邻居。当时,他无法通过发短信的方式告知我们具体的地址和电话,因为他的手仍在抖,无法正常操作手机。

同一天,团队里的志愿者不断看到来自新乡市牧野区寺顶村的求援。刚开始,我们按个例向上汇报,但紧接着,我们发现这是个集体求助情况,随即在表格内统一进行了标注。后来我们得到的最新消息是,村民们已经于25号被救出来了。

打电话的过程中,我一直有种无力感。因为我总觉得,自己能做到的只是核实信息、向上汇报,然后给求助者反馈。这条热线到底有没有用,根本不由我来控制。

这种感觉一直持续到那个新乡大哥的求助,我真的看到,我在求助者和救助者之间搭起了桥,并且真实地解救出了人。

那位大哥的求助出现在22号下午。他家所在的小区地处低洼地带,积水严重。联系到他的时候,他告诉我,自己在外地出差,水还在上涨,已经淹到一楼住户家中。他家在三楼,全家人——包括一个三岁和一个五岁的孩子,被困在三楼的家中无法离开。虽然暂且安全,但雨还在下,水也一直在涨,他不知道水何时会漫过三层楼高,因此提交了求助申请,希望有救援力量把楼里被困的居民解救出来。

我提醒他注意安全,挂断电话后在表格上更新了求助情况。

夜晚11点半,大哥的电话再一次打给了我。小区的水已经漫到二楼,但他看了很多新闻,知道救援力量有限,打过来是想告诉我,可以等到第二天再救。想到水还在不断上涨,危机尚未解除,挂断电话后,我反而在他的信息里标注了“紧急”,同时向上汇报了这条求援信息,提请注意。

7月24日早上睡醒,我发现手机里有两个未接来电。我很担心是不是错过了两个紧急的求助电话,立马回拨了过去。其中一个,正是这位大哥打来的。

他着急地告诉我,由于整个小区被困的人大约有800人,前来救援的人力不足,家里的水快漫到了三楼,还无人来救。在安抚并告知他会加急反馈之后,我立刻在志愿者群内更新了这条信息。

那天,核实小程序里更新的求援信息已由其他团队接力进行。但我们仍会陆陆续续收到类似大哥这样的反馈信息,也会及时在群里更新。

反馈后不久,负责人在线上群里告诉我,腾讯基金会已经联系到直升机和当地救援团队前往救援。我心想太牛了,立马给大哥回了个电话,告诉他最新情况,并安慰说救援队伍可能还需要一些时间才能抵达,但请放心一定会到。电话那头,大哥连着说了好几个谢谢。

26号,大哥特地写了一则感谢短信,发到了我手机上。这则短信带给我更多的不是荣耀,而是踏实。

面对着那张不断更新,上边都是抽象的数字和文字,我脑子里的想法是:我不能慢。假如慢了,可能下一条信息就会错过最佳救援时机。当时,我和另一位同事恰逢生理期第一天,加上长时间集中注意力,到晚上十点,我的脑袋已经很疼。直到26号,这种疼痛一直在持续。

但我尽量不让这些生理性的疼痛打扰自己的进度。虽然身处距离河南几百公里之外的北京,我将自己代入了救援者的角色,有一种自发的责任感,撑着我去核实一条又一条的信息。22号晚上,离开公司回到家中,我仍然继续处理着反馈信息,直到3点才入睡。

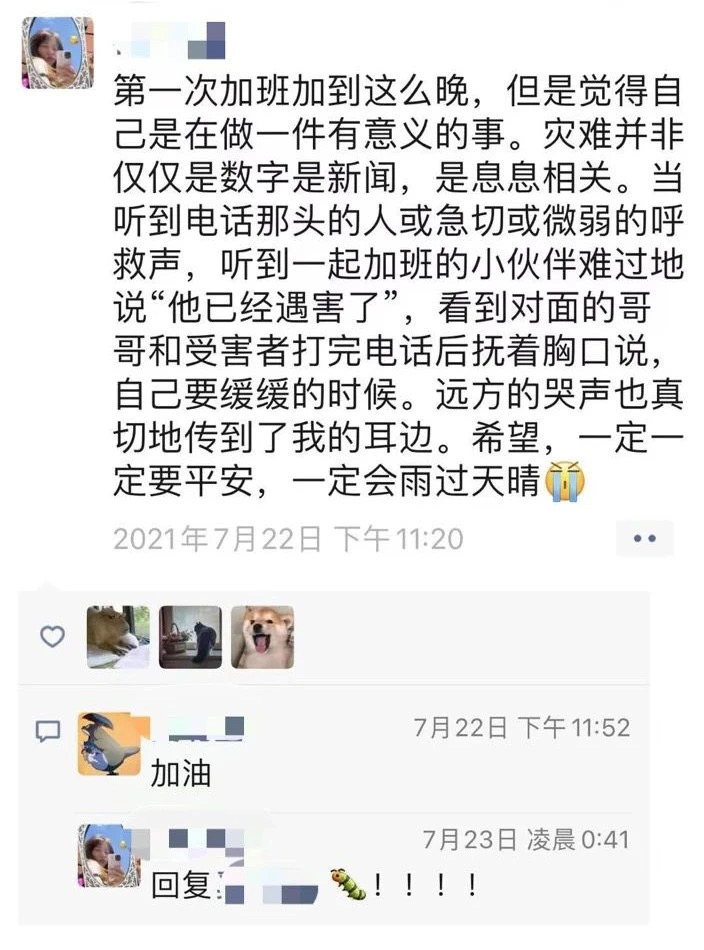

睡前,我刷到了一位志愿者伙伴的朋友圈:“第一次加班到这么晚,但是觉得自己是在做一件有意义的事。灾难并非仅仅是数字,是新闻,是息息相关。当听到电话那头的人或急切或微弱的呼救声,听到一起加班的小伙伴难过地说‘他已经遇难了’,看到对面的哥哥和受灾者打完电话后抚着胸口说,自己要缓缓的时候,远方的哭声也真切地传到了我的耳边。希望,一定一定要平安,一定会雨过天晴。”

图|志愿者伙伴的朋友圈

要说我们做这件事的意义,大概就是衔接起两座断桥。一边是海量救援信息,一边是有限的救援能力,我们像蜘蛛一样,不停在两边回摆。一边筛选出真实有效的信息,一边弥补信息差,牵出一条线,让二者相连。

如今雨情有所减退,“抗汛互助信息共享服务”小程序里的信息,更新速度也明显变慢了。

22号白天,每分钟大概会有十几条更新的信息。7月26日晚上10点多,我打开小程序时,最新信息是10点37分发布的,紧随其后的是10点15分发布的信息,再往下是两条10点02分发布的信息。这么看,平均15分钟有一条更新信息。

减慢的信息更新背后,可能是人们已经有了心理准备,也有可能是救援力量已经到位,进入线下救助和沟通环节,已经不再需要大撒网式地发求助信息的模式。

24号,志愿团队的负责人往我们的信息群里,转发了一条关于“替代性创伤”的信息到群里。大意是说,假如人们在短时间内大量接触别人的伤痛,或是关于受灾情况的描述,即使并未亲临现场,人们依然能够感到难过的情绪。转发完文章,她在群里发消息嘱咐大家:周末大家要好好休息,别太着急了。

她的用意,是担心我们在密集处理如此多而具体的受灾求助信息后,会染上“替代性创伤”,进而影响精神状态,想提醒我们结束志愿工作后,如果出现相似情况要及时求助。

后来我们才知道,在告诉我们这些之前,她自己在家哭了一场。

这条消息当时没有吸引我们的注意,事实上在那种求助信息流快速刷新的状态下,我们无暇顾及。就在志愿团队负责人发完这条消息后,一位实习生同学就续上一则短截图,更新了一批求助者最新的获救信息。

其他人也紧跟着,在群里回复关于信息核实的近况。信息仍在一条条更新着,速度有所减慢。可以想见,直到这场灾难引发的灾害消弭,它才会停止更新。

- END -

编辑 | 温丽虹

============================================================

无所事事的乡镇年轻人

“有没有办法帮我借到一千五百块钱,月底还给你。”我盯着屏幕,是哥哥发来的消息。上一条消息来自前一天:“在吗?借一千五百块钱给我,这几天发工资了还给你。”这是他向我借钱惯用的伎俩。说是借,其实从未还过,多年来这种路数我见过太多。

我念中学的时候,他一百两百地借,到了大学,他三百五百地借,在得知我开始实习后,借钱数额直接涨到一千五。这些年我和母亲因为他借钱的事,深受其苦。

哥哥今年27岁,在社会摸爬滚打十多年,至今没有固定工作。近年来镇上的年轻人热衷于买车,实现了当年有车有房的梦想。哥哥说他买车是想跑网约车,希望母亲能够给他一笔钱,作为买车的首付款,以后自己跑车挣钱还贷。母亲很清楚他的阴谋,拒绝了他,不说他买车的真正目的是什么,车贷压力最后还是会转移到她身上。

“等你老了就知错了,做你儿子最辛苦。”他冲母亲吼道,这时母亲是说不出话来的。

我上大二那年,母亲因病住进了医院。她知道我正准备一个专业资格证的考试,只把消息告诉了哥哥,但他一直没去探望,也没有一句问候的话。去年母亲旧病复发,再次入院,远在外地读研的我第一时间发消息给他,建议他去照顾一下母亲,可一直联系不上他。

在母亲养病期间,他还是借钱买了车,因为办理手续差3000块,他便打电话向母亲和我讨要。最终母亲心软了,把钱转给他,我想这不是因为他的死缠烂打,而是母亲觉得有愧于他。

哥哥善于抓住母亲这种愧疚心理,常常能直击她的要害:“给我点钱,你未来儿媳妇要买手机。”不管真假,母亲听着心里高兴,往往就会给他千把块钱。同样的路数,到我这里则变成:“给我点钱,带你嫂子出去走走,吃个夜宵。”

如果我不给,他会说:“凭什么你能心安理得地问母亲要钱,我就不能?上学很了不起?”这样的话我很难招架得住,自觉有些理亏,也只好拿钱给他。

在我印象中,迄今为止,他有过两个女朋友。第一个女生是他在工厂认识的,那年他辞工回家,把女朋友也带了回来,两人一起住了一个多月。母亲每天换着花样给他们煮饭,每顿饭至少四菜一汤,我一天起码洗四五次碗。第二个女生比他大四岁,离异,有一个女儿。母亲突然当了奶奶,还不是亲生的,心理上无法接受,但也没说什么,只当是尊重他的择偶自由。

后来她们都离开了哥哥,表面看是性格不合,每天因为琐事吵架。实际上,作为女生,我想她们的离开,是因为在哥哥身上看不到希望。他早已在内心砌了一道高墙,不愿意走出来,别人也无法走进去。这道墙的形成,我想一方面是源于他自己,一方面是源于我们这个家庭。

生于1994年的哥哥比我大两岁。作为长子,他的到来让奶奶和父亲欣喜不已,给他取名为“康”,寓意“健康、富足”,寄予家人的厚望。他比我早上学一年,逢年过节,奶奶拜神时的祷告语都是:“保佑阿康读书聪明,考上清华北大。”那时候,懵懂的我以为清华北大是一所学校,心里一直这么憧憬:要和哥哥一起上清华北大。

我家位于粤西山区的一个自然村,后来搬到一个不到五万人口的镇上。以往镇上的人靠种植沙糖桔为生,2011年前后因为嫁接品种的问题,沙糖桔树大批量死去,此后种砂糖桔的人越来越少。近几年,镇里兴办起沐浴球厂、电子厂,企业把年轻人聚集到了一起。

搬家前,我和哥哥每天要步行一小时才能到学校,住在镇里后,去学校只需五分钟,这也是母亲主张搬家的原因。每次学校公示学科竞赛获奖名单时,公告墙下都围满了人。他们在那张红纸上寻找儿女的名字,一旦找到便两眼放光,每一次获奖,都意味着他们的儿女离城市又近了一步。而这名单上从未有过哥哥的名字。

图|我们的小学

到了初中,哥哥的学校离家8公里,平时需要住校,周末才能回家一趟。那所学校每个年级有两个尖子班,尖子班学习氛围很好,重点高中的升学率达到百分之八十。而哥哥在的普通班根本没人学习,纪律也很差,学生们按村镇划分帮派,打架斗殴事件频频发生。母亲常为此事担惊受怕,决定让哥哥退出寝室,由她负责接送,力保他的人身安全。这已是她做出的最大努力。

和哥哥一起考上清华北大的憧憬很快破灭。初二还没读完,哥哥再也学不进去,执意退学,去大城市追随他的两个朋友。他们和哥哥同岁,早早退学打工,回来时像是变了个人,留着杀马特发型,穿着紧身牛仔裤,不系皮带,裤脚踩在脚底。他们倾尽钱财,买一辆摩托车,装上酷炫的车灯和音响,在很多个夜晚行驶在喧闹的街头,放着DJ音乐,一直开到酒吧或KTV。

从他们身上,哥哥仿佛看到外面大千世界的美丽景观,殊不知那只是世界的一个微小侧面。他对此完全没有判断的能力,家里也没人能够引导。

因为学历不高,在大城市他只能去一些小型工厂卖苦力,日夜两班倒,一天工作十二个小时,没签订劳动合同,工资也要押一两个月。电话里,他常常抱怨工资太低,工作太累,和厂里人的关系也不好。有一次,他在一个电子厂里和人打了一架,双双被开除,工资一分钱也没给。母亲不忍心看他在外面流浪,给他打去路费,让他先回家待一段时间。

接下来的几年,每到八九月份他就会辞工回家。有时他连离职手续都不办理,对厂里扣押的工资也不管不顾,收拾两身换洗的衣服,买上一张车票,不声不响地出现在家门口。过完年,他向母亲要一笔钱,作为路费和生活费,然后再次返回那座城市。经同学介绍,或在电线杆上随便撕掉一个招工信息单,进入一个对他来说没有任何差别的工厂。

那些年他的命运就是在这么个圈子里循环往复,始终走不出去。他的脚步虽然到达过城市,认知和见识仍停留在小镇,而他从没思考过哪里出了问题。

每次从外地回来,他会到两个朋友开的小作坊帮忙,给人搞装修,每个月能赚三四千块钱。发了工资,他从不会考虑存一部分,而是去酒吧喝酒,到KTV唱歌,不出一周便把工资挥霍一空。即便如此,这样的工作他最多干三个月,剩下的时间每天不出门,躲在家里玩游戏,睡觉。

他的人际圈子并不复杂,常年联系的朋友就那么几个,寿哥、灿哥和他关系最要好。寿哥比他早辍学半年,在镇上的电子小作坊打零工赚钱。那几年,镇上很多老瓦房都推倒重建了,新房都需要安装不锈钢门窗。寿哥跟着当地一个师傅学了这门手艺,现在自己开了家不锈钢安装店。

图|小镇街道

寿哥常在朋友圈发视频,拍的是他安装门窗的过程,一到傍晚,配的文案就是:预计六点收工,有人喝一杯么?下面常有哥哥的回复:就到。

灿哥家里条件相对宽裕,父亲是镇上唯一的牙医,母亲开了一家小发廊。他同样早早辍学,后来在哥哥的介绍下,他认识了现在的妻子,俩人在18岁那年结婚,目前已经有一双儿女。

在家里人的经济支持下,灿哥有了更多选择。结婚后,他父亲为他买了一辆车,又在居委会旁边买了块宅基地,建了一栋三层楼房。去年,他只身跑到海南的菜市场,做起了菜贩子,虽然辛苦,也算混得风生水起。

相比之下,哥哥没有固定的营生手段,在社会上摸爬滚打11年,至今无半分积蓄,日常要靠母亲接济才能勉强生活。他向母亲伸手要钱的理由五花八门:过生日、充话费、买衣服、加油、换手机、参加朋友婚礼、撞坏别人的车、去医院检查身体。

起初母亲认为他刚出社会,在工厂打工不容易,时常接济,但没想到会是个无底洞,母亲形容他为 “成年吞金兽”。

另外,我家经济条件也一直很一般。父亲曾是位果农,在我和哥哥还小的时候,他在老家种橘子树,橘子的收成决定了一家人的生活水平。那时母亲一边帮忙打理橘子树,一边在邻居家的小作坊里卷鞭炮,以补贴家用。

哥哥18岁那年,母亲和父亲因感情不合分开,这对哥哥来说是个不小的打击。在母亲当家的家庭单元里,男人一旦失去女人制定的规则,他们的生活将会变得不能自理。没人再给哥哥洗衣服,做饭,收拾屋子,他的生活变得邋里邋遢,人也更加颓废。

他原本就爱喝酒,母亲离家的前几天,他白天睡觉,夜里和朋友流连于酒吧、KTV,直到喝得酒精过敏。母亲给他打电话打不通,焦急万分,便让我去看看。我到的时候,看到他全身红肿,活像一个从地里挖出来的红薯。我把他送到医院打点滴,千里之外的母亲每半小时打来一个电话,询问他的情况。

哥哥扭着头,不愿接电话,坐在输液区的椅子上,目光呆滞,思想游离,魂不知道飞哪去了。

也许从外界看来,因母亲离开家庭,哥哥、父亲和我成了被抛弃者。家里的亲戚们时常责怪母亲,认为她应该看在哥哥和我的份上,留在家里。母亲自己也认同这种说法,时常责怪自己没能给我们一个完整的家,导致哥哥日益沉沦。父亲也常常把哥哥没出息的原因,怪罪到母亲头上,说她管教无方。

2018年端午假期,父亲打来了十几个未接电话,回拨之后听到他的呜咽声。他断断续续地告诉我,双脚失去了知觉,坐在沙发上起不了身。我给邻居打电话,请他们帮忙把父亲送去医院。当时哥哥在东莞,我在广州。我给他发消息,商量着一起回去看父亲,他回复:“我借老板的车,你给我300块加油,还有高速费。”我立即把钱转给他。

检查报告出来,父亲因脑梗塞导致偏瘫。我走进病房,看到父亲用手腕挡着脸,哭了起来。哥哥把我叫到病房外,靠着墙,双手放在后背,哽咽着复述医生的话。然后他把父亲的银行卡交给我,说里面还有一千四百块钱。他用手背擦了擦通红的双眼,说:“老豆可能真的不行了,也没钱给他治,要不接回家吧。”

那段时间我正准备考研,没有积蓄,他建议我向母亲求助。但母亲已经重组了家庭,让她承担父亲的医药费并不合适。况且,在哥哥长年累月的索取下,母亲的积蓄大概已所剩无几。后来在同学和老师的帮助下,我才筹够父亲的医药费。

医院距离我家有40公里的路程,我和哥哥住在医院旁边的一个小旅馆,白天我推着轮椅带父亲做检查,夜里换哥哥守着。父亲想要去厕所,哥哥就把父亲的一只胳膊搭在肩上,半扛半走地挪动。病床到洗手间不过几米的距离,但我总觉得前路漫漫,仿佛无论走多久,都无法抵达。

母亲不忍心弃医院里的父亲不管,他们虽然没了爱情,毕竟还是亲人。在她眼里,我和哥哥连自己都照顾不好,怎么能照顾好别人呢。她最终赶到了医院,在她的悉心照顾下,父亲的身体也逐渐恢复正常。父亲还没出院,她便催我们赶快离开,各忙各的去,这里有她就行。

走的那天,我和哥哥买了同一时段的车票。去车站的路上,我对他说,近几年父亲可能没办法再工作,希望他能定期给父亲打生活费。他满面愁容,眼神闪躲,向我点了点头。

图|车站里的哥哥

我正要转身离开,他说:“借我五百块钱,下个月还你。”本来想骂他一顿,看到他那怯弱的样子,我欲言又止,什么也没说,把钱转给了他。我们的检票口相距很远,他伫立在检票口,提着一个装着衣服的透明塑料袋,形影消瘦。

在父亲心中,哥哥身上一直寄托着家族的希望。

儿时,我们住在一个只有三户人家的自然村里,房子位于通往镇上的马路边,我和哥哥是彼此唯一的玩伴。他常常拉着我去小溪里摸鱼抓虾,每次他从石缝里抓到一条小鲇鱼,都会兴奋得喊:“妹妹,你快看”。那副天真烂漫的少年模样,至今在我脑海里挥之不去。夏天的夜里,母亲会在门口的水泥地铺上一张凉席,我们顶着满天星斗,躺着地上,一边乘凉一边数萤火虫。

图|乡间小路

没过几年我家搬到了镇上,哥哥很快有了新玩伴,渐渐和我疏远。他不再叫我“妹妹”,我也直呼他的名字。那时他对做饭产生了兴趣,每天放学回家,他会用一个不锈钢锅烧柴火饭。尽管他才十岁,但火候掌握得极好,烧出来的饭不夹生,也没有半点多余的水分。母亲常常夸他烧的饭比她都好。

但是在父亲的认知里,男孩碰灶头是没出息的表现,不应该把时间花在这上面,此后便不再让他烧饭。可他又不爱学习,一时间不知道要做什么,于是开始跟着镇上的男孩走街过巷,为此闯出不少祸事。

有一次他被一个开药店的大叔打伤,在居委会调解。我和母亲赶到的时候,那大叔正指着哥哥的额头大骂:“就算把你打残废,顶多也是赔你一点医药费。”

大叔指责哥哥勒索他儿子,哥哥说大叔的儿子借了他的钱,一直不还。双方各执一词,没有结果,最后不了了之。回家后,父亲并没有教训他,也没问事情的来龙去脉,只是拿活络油帮他擦淤青的膝盖。

与父亲一样,我家叔伯们都是农民出身,一方面他们都对男孩宠爱有加,另一方面又都坚持“读书无用论”。堂弟们的现状和哥哥差不多,早早退了学,有的在镇里做小生意,有的在外面打工,都没混出什么名堂。

因为回家少,我和他们的联系也不多。上大学后,我和哥哥接触的时间都很少,我不知道他在哪个厂里上班,他不知道我在哪所学校读书。我们仿佛已经是两个世界的人,他一打来电话,一定是借钱,我们的血缘关系仅靠他借钱维系。

父亲和叔伯们时常指责我感情冷漠,心里没有这帮兄弟姐妹,教育我不要读那么多书,早点出来赚钱,到时候帮扶一下兄弟姐妹。父亲住院那次,表哥和表姐过来看父亲,他们把我拉到病房外,整整两个小时,一直劝我不要考研,回家考公务员,方便照顾家人。我知道他们的话不对,但没做过多解释。

2019年8月,我被西南地区一所高校录取为研究生,去报到前,父亲让我回家吃个饭。饭间,他问我毕业后是否打算回来广东就业,有没有考博的打算。原以为他是担心我孤身一人在外求学,怕我辛苦,“你早点出来工作也好,到时也能帮你哥一把。”我一时之间不知道该说什么,只叮嘱他要保重身体。

“我这辈子只能这样了,没给他留下什么家业,他虽然一事无成,好在还年轻,才二十七岁,可能还有点希望,你能帮衬就帮衬点。”说罢,他仰头喝一口茶,绕过饭桌往门外走去。停在门口,他又背对着我说:“不能帮衬也不会有人怪你,各有各的命。”

直到这一刻,我似乎才明白父亲的想法,和他的无奈。彻底否定一个人太容易不过了,可父亲没那么做。没有谁能比父亲更了解儿子,这些年哥哥的一切他都看在眼里,要说失望没人比他更失望,但除了母亲,他也是那个唯一还对他抱有一丝希望的人。

今年五一假期,我回了趟家,晚上哥哥开车到高铁站接我。回去的路上,我们和一辆车发生轻微刮蹭,对方车里下来几个大叔,举着手机,对着哥哥拍照。我想下车帮忙,却怎么也打不开车门,他把车门反锁了。

坐在车里,我望着他瘦弱的背影,置身于来往的车流中显得弱不禁风。和几个身宽体胖的大叔站在一起,他没有底气,但也并不惧怕,一副据理力争的模样。等他重新上车,只是淡淡地说一句:“掉了点漆,没事了,回家吃饭要紧,老豆为你杀了只鸡。”

车缓缓驶向家的方向,路边的桉树从车窗上滑过,远处有一盏灯时明时灭。

- END -