你还知道来啊!

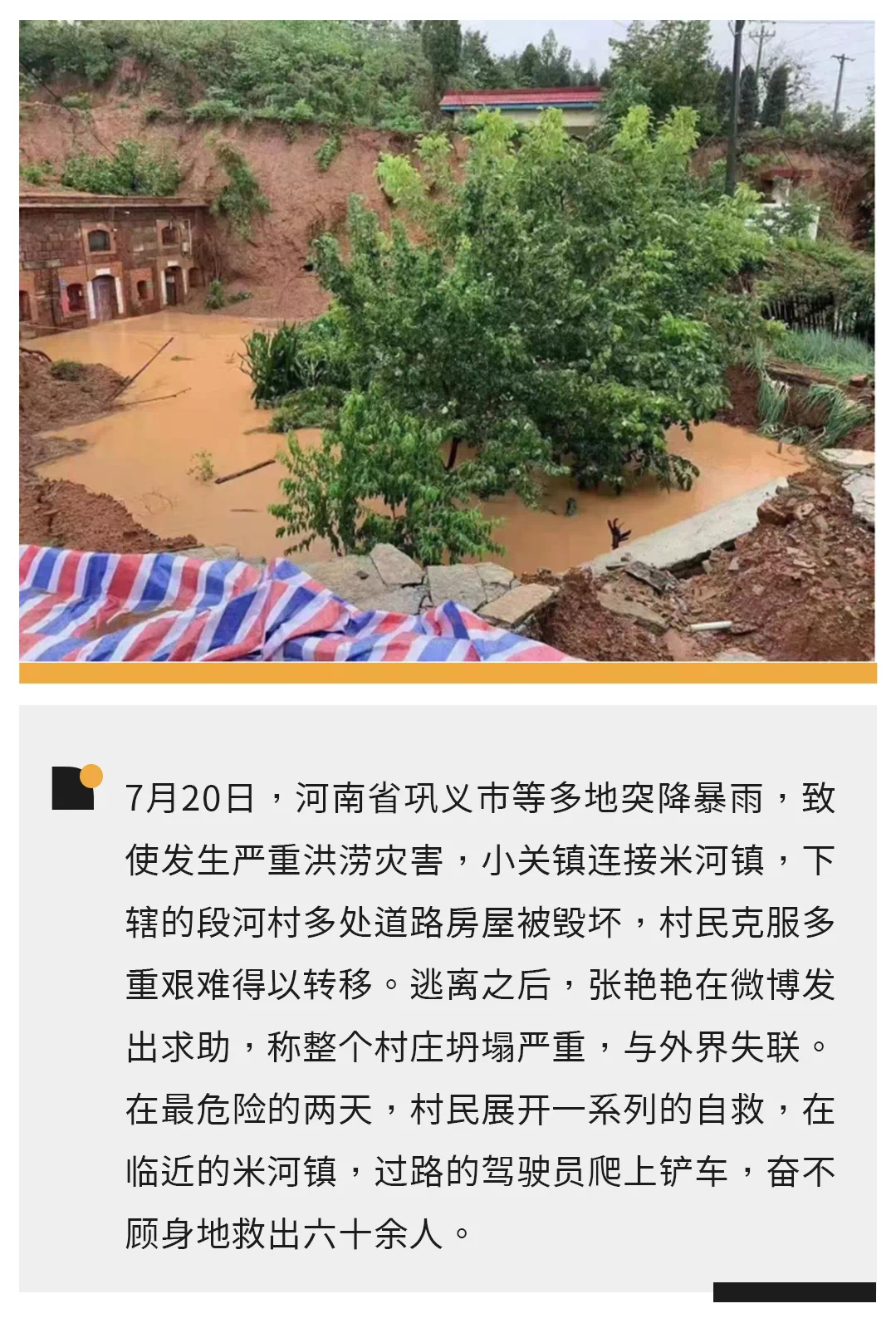

你还知道来啊 | 在巩义塌陷村庄里等待丈夫的两天

文 | 魏荣欢 罗晓兰

编辑 | 毛翊君

在二楼露台的张艳艳和表姐看急了,两人各抱着自己的婴儿坐在小马扎上,只能不停地拨打110和119,虽然手机从10点开始就已经显示“无服务”,可她们还是继续打,“万一通了呢”。

她们不知道,就在这段时间,距离这里5公里的米河镇高庙村,有两辆开往郑州的大巴车已经被暴雨和山洪困住。

大巴车在洪水里晃荡,前一辆的车前挡风玻璃碎了,卡在河堤墙边的树上,一侧的汜水河浑浊汹涌。车上载着69人,除了新入职的大学教师,还有两个哭泣的孩子。车身被冲得倾斜,众人砸开车窗,有人骑在树上,有人上了车顶,有人跳入不断上涨的水里。

雨从19日晚上就开始下了。

那天傍晚六七点钟,天色未央,稀稀拉拉的小雨已变成具有破坏性的暴雨,吴长虹家门前的小道就被坍塌的土墙埋了。她吓了一跳,从没见过这么猛的雨。思忖了片刻,吴长虹放下盛粥的勺子,换上铁锹出去重新铲出一条狭窄通道,催促女儿抱着外孙到隔壁地势高的姐姐家住,自己则留下来看住屋子。

在母亲的催促下,张艳艳穿着拖鞋,连奶瓶都没拿,抱起孩子就到了大姨家,表哥表姐和孩子们都在。为了催母乳,她勉强咽下小半碗西红柿面,可那晚的奶水还是明显稀了很多。大姨家的房顶和磨石厂房的材质一致,都是钢结构,雨落在上面跟扔钢镚儿一样,声音响亮。不知道是被这声音吵得,还是因为没吃饱,平时21点就睡的孩子一直哭闹,到凌晨1点才累得睡着。

迷糊中,张艳艳听见好几下“轰嗵,啪”,像是土掉在房顶又落到地上的声音,她没去理会。夜里三点,同屋的表姐醒来给自己刚足月的孩子喂奶,问她怎么雨没停反而越下越大了。在村里,她们都没见下这么久的雨。

第二天早上,7月20日八点多,卧室床边的夜灯突然灭了。正在床边逗弄孩子的张艳艳隔着房间向其他人确认——停电了。她突然觉得有些紧张,抓起手机拨出邻村二姐的电话。

没拨通。手机的信号显示还有两格。她又试了几次,还是不行。她和表姐抱着孩子走到二楼露台,被院子里的混乱吓住了——水泥地被淤泥全覆盖,几块地势高的地方被水冲出纹理,形成光秃秃的小岛,地上零星散落着原本一楼厨房内的小物件。

傍晚,张艳艳收起还剩一半电的手机,不再打了。

自救

张艳艳想到米河镇小里河村找自己的亲二姐。二姐住在安置楼房里,情况应该好一些。但是表哥的轿车和摩托,都打不着火。她问表姐:“人家都走了,咱们咋办?”

家园

- END -

===============================================================

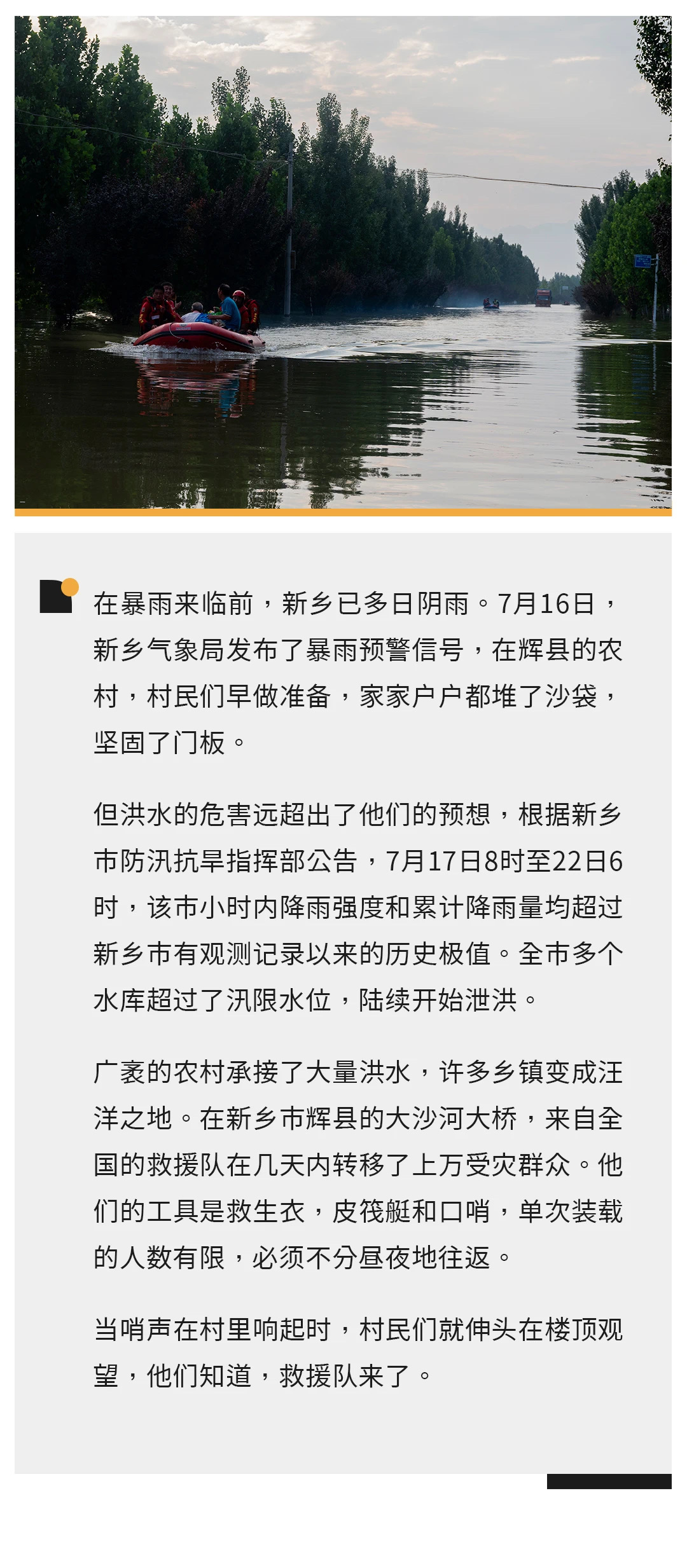

皮筏艇驶向新乡农村

图、视频 | 吕萌

文 | 邹帅

剪辑 | 闵一村

编辑 | 龚龙飞 高心碧

以大沙河桥为圆心

大桥的北侧已被水浸入,只能从地面的柏油颜色和洪水做出区别,它属于231省道,横跨辉县大沙河。现在,大沙河桥更像是深入汪洋里一片跳板,承接着不断出发和赶回的皮筏艇。洪水几乎与桥面平齐,超过两米的洪水覆盖了周边田野。

桥上挤满了人,不少人带着安全帽,穿着各色的救生衣,他们是来自全国的救援队,衣服有蓝色的,黄色的,红色的居多,操着各地的口音。在过去的一段时间里,这些救援队以这座桥为圆心,最远超过8公里的半径,划出皮筏艇,到周边的何庄村、南靳村等数个村庄救援。有队员表示,已经有超过1万人从这里上岸,撤离到安全的地方。

皮筏艇的装载有限,一艘能容纳六七个人,来回一趟至少需要40分钟。它们从天亮开始,不间断地驶向周围,深夜十二点也不停歇,桥上弥漫着浓重的汽油味。不远处的帐篷里摆放着物资,还有村民送来的炒菜、包子和饼。当你经过时,有人可能会扔过来一瓶矿泉水。

7月23日,我们到达这里,时间比预计的晚了两个小时,在此前连续暴雨的影响下,新乡市内的交通没有恢复,很多道路无法通行,一些救援队伍也同样堵在路上,只能不断尝试新的路线。

当地的村民对这样凶猛的洪水感到陌生和恐慌。南靳村的李小丽一共经历过3次大洪水,第一次是在1996年,她当时不到10岁,已经记忆模糊。从那以后,当地盖新房都会将门槛盖得特别高,李小丽家门的台阶甚至超过一米,洪水带来的阴影让村民们牺牲了出行的方便,也是灾难结束后留下的印记。2016年7月9日,当第二次洪水来临时,水位线一度超过一米,但未能涌进院子,并且第二天就下去了。

这次显然不同,门外的洪水超过一米,并且在过去的三天里,水位越来越高。我们和几名队员坐皮筏艇去村里救援,沿途经过的房屋几乎每家门前都堆着挡水的沙袋和门板,防御效果甚微,房子的半墙都浸泡在水里,有些住户的大门在水压下难以推开。一只小羊的尸体在水面漂浮着。

水位最深的地方,房屋的第一层已经淹没,从窗户往里看去,被褥、锅碗瓢盆都浮在水面上,有些老房子禁不住水流冲击,已经坍塌,许多车辆都浸泡在水里,露出头部。

胡先坤是中华志愿者协会安徽的队员,开了六个多小时车从老家赶往河南。他说,整个协会目前有超过300人在此处救援,皮筏艇的数目不足是最大的困难,只有30艘,不能停歇,只能全力救援。

救援队员里有公务员和企业白领等,胡先坤在老家经营企业,因为工作繁忙,前两批来支援河南的队伍他没有报名。到了第三批,他看到了许多新闻,他觉得无论如何也要来。

转移出来的人大部分是老人和孩子,青壮年大多外出打工,留守村庄的抗洪能力也比较弱。一些老人不愿离开家,也不放心家里的财产,暴雨刚下起来,就先让年轻人离开,自己看家,直到洪水涌进房屋,没过脚踝,才有意识要逃离。

刚到大沙河桥,我遇到了焦急的三兄弟,正在反复央求救援队员带他们回村。他们的父母迟迟没有转移,亲友说老人就是不愿意走。村里已经失去信号,电话打不通,他们连忙从新乡市区赶回来。

哨声

皮筏艇开进南靳村,有队员频繁吹起哨子,他鼓足气,身体向前,短快而尖利的“咻咻”声可以传得很远,在村里回荡,示意村民救援来了,要走的人员赶紧回应。这种方法省力且有效,但为保证信息可以被理解,有队员反复大喊:“还有要走的吗?”

胡先坤说,他们目前在大桥附近的救援工作接近尾声,想走的人员差不多都已经转移。有人在门口向队员们打招呼,但一问都是不愿意走的。这些村民家里的门槛都修得较高,尽管已经无法出门,但只要洪水未进卧室,他们就想着再坚持一下。蔬菜吃完了,就靠储存的米面过活。

这一趟,救援队员原计划“无功而返”,回去的路上有人向他们求援,到李小丽家去接两位腿脚不便的老人。皮筏艇又开了回去,他们没有当地的向导,也不认路,只能沿途吆喝,一路走一路问。

两位老人是李小丽的邻居,孩子不在家,他们的家门槛修建地低,暴雨下起来后,水就进了屋子,上游泄洪后水位很快达到了腰部。他们在李小丽家暂住,得知救援队进村的消息后,儿女们赶紧给李小丽打电话。

7月23日,水位终于没有再往上涨了,李小丽稍稍安心。前天,暴雨下了一整夜没有停歇,她听着雨打在窗户上,“砰砰作响”,翻来覆去的没有睡着。丈夫外出打工,李小丽照顾老人和两个孩子,平时靠种地为生。

暴雨不停,院里很快有了积水,她用水泵把水抽出,排到院子外面。但7月20日开始,上游连续几次泄洪,院外的水位很快越过了一米高的门槛,涌进院子里,和小腿平齐。

不断有人向村干部打听,救援队什么时候进村?但问来问去,也没个准信。直到23日,救援队才接到指令,来到南靳村。见水位不再上涨,李小丽也选择了留守。她要照顾三个人,也没有合适的地方可以转移。

最让她心疼的还是家里的八亩玉米地。在水下浸泡了这么多天,收成肯定是没法指望了。其实她家农田的地势算是比较高的,2016年的那次洪水淹坏了村里不少庄稼,但李小丽的玉米地安然无恙。

返程的路上,我们在水位较高的位置看到,尽管玉米身长超过两米,玉米穗像水草一样游动。

转移

准备登岸时,救援队又接到消息,要去学校营救20多个学生,两艘皮筏艇再次起航。

救援人员并不知道具体要去哪里,跟在一个骑摩托艇的年轻向导后面。摩托的速度太快了,不一会儿就消失在视线之外。队员们通过猜测他大致的去向,向前摸索。

渐渐驶入何庄村,皮筏艇上的哨声再次响起,队员想找坚守在家的村民问路,但这里绝大多数村民都已转移。他们走时来不及关门,从门前经过时,可以看到飘荡在院里的生活物品。一座供奉了神像的庙宇,也已经快被完全淹没。

一位老妇站在二楼和队员打招呼,她听不懂普通话,最终他的丈夫出来告诉我们,村里只有一个学校,但是早就没人了。这是队员们常遇到的情况,缺乏向导,手机信号又差,需要花费不少时间去打探路线。

皮筏艇在村里的主干道游走,无意间路过了何庄村小学,那里空无一人,水位已经快要接近门框上沿了,明显没有人迹。有队员建议返程,剩下的人觉得已经花了这么多时间进村,还是坚持继续搜救。就在大家犹豫时,骑摩托的年轻人从远处漏出了身影,队员们冲着他大喊,为什么不能骑得慢一些?

年轻人没有接话,他表示学校已经被营救了,这两艘船用不上了。他建议我们一起去渔村,那里还有上千人等待转移。皮筏艇又改变方向,去往一个从未踏足的村庄。

听到哨声,家家户户的屋顶上都露出了人头,他们向救援船只喊叫。这里的积水更严重,中途皮筏艇卡在一个围墙处,一名队员跳入水中,往前推,尽管他的身高有一米八,水瞬间淹没他的脖子,但他的脚依然没能着地。

这里的水位很深,怎么是最后救援的村子?救援队也不明就里,他们也是根据命令行事,队长的信息来自指挥部,大家猜测这里或许是另一个大桥的救援点在负责。

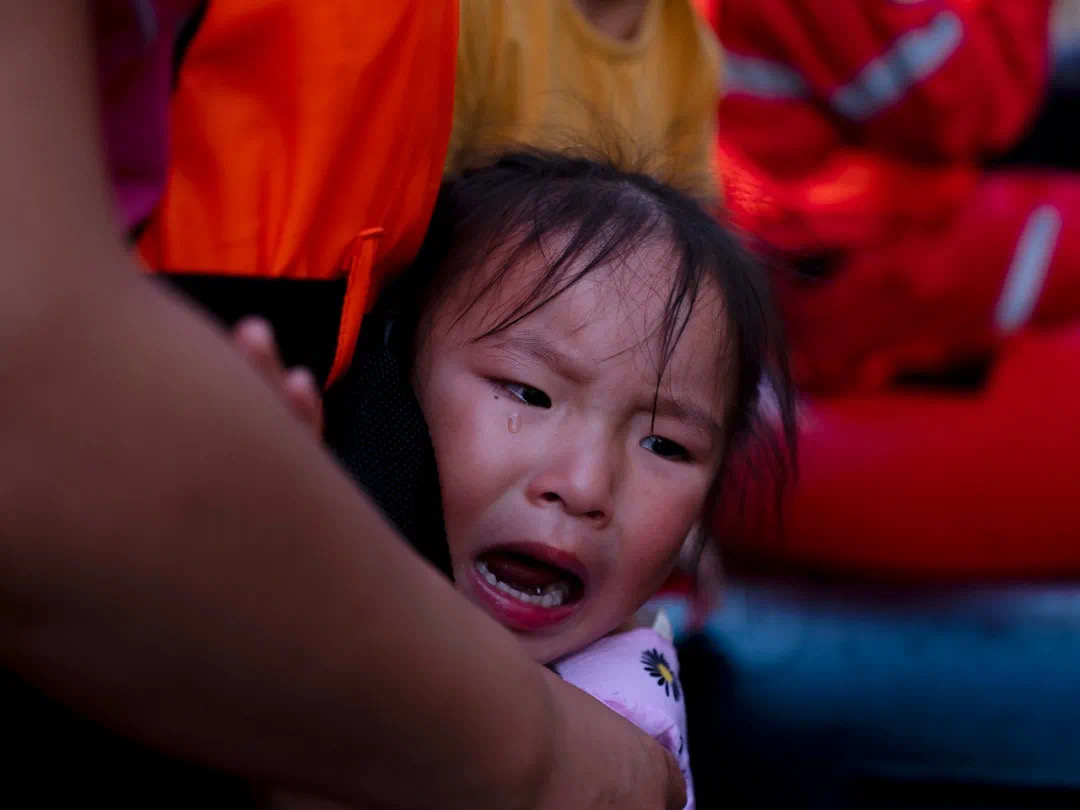

皮筏艇只能再坐下三个人,但每一家都很着急。他们不停地叫喊,想让船开到家门口,甚至有人看见船只就开始下楼。漫长的等待和水位线的上涨令村民深陷恐惧。

“优先老人和孩子,后面还会有船过来!”尽管队员们解释得嗓子都哑了,不少村民还是不停地喊叫,表示要上船。

最后上艇的是两个妈妈和三个孩子,船吃水很深,已经超载了,但一个丈夫还是把脚跨到船上,想挤进来,最后被队员劝阻。他不放心女人和孩子单独走,嘴里不停念叨。回去的路上,孩子一直在哭,妻子不放心丈夫,不停地在跟他打电话。

对讲机里,队长要求他们赶紧回去,口气十万火急,他说是要泄洪了,这次泄洪量很大,这里很危险,要迅速转移。皮筏艇加足马力,马达轰鸣,船尾扬起巨大的水花,每个人都向前看,缄默不语。上岸时,大沙河桥上快要没有人了。队员说,马上要来的洪水很凶猛,这座大桥很可能保不住了,人必须迅速离开。很快,这个奋战了数日,承接了上万村民的圆心就要在洪水之下。