短史记(四十六)

日本夺取了山东利权,为何仍对巴黎和会不满? | 腾讯新闻短史记

众所周知,一战结束后召开的巴黎和会,将德国在山东的租借地转交给了日本,在中国掀起了轩然大波。中国人认为自己同时成为了日本侵略行径和西方虚伪面孔的受害者。

那么,日本人是怎样看待巴黎和会的呢?

一、日本与美国的冲突

段祺瑞1917年下台后,北京政府并没有表现出要摆脱日本控制的迹象。美国驻中国大使保罗·S.芮恩施继续坚持反日。英国在中国能获取巨大的利益,因此对于日本和美国可能发生的冲突,充满了焦虑。伦敦方面不愿意抛弃自己的日本盟友,同时又不确定美国的真正意图。

在凡尔赛,美国国务院顾问弗兰克·波尔克(Frank Polk)警告说,中日两国有可能联合起来,对西方国家在亚洲的特权发动全面进攻。在日本的支持下,北京政府会要求对条约进行全面修订。他认为,这样的要求完全符合自由主义国际秩序的新话语体系,但这些要求是“白色人种的国家无法答应的”,除非他们放弃自己对东亚的控制。

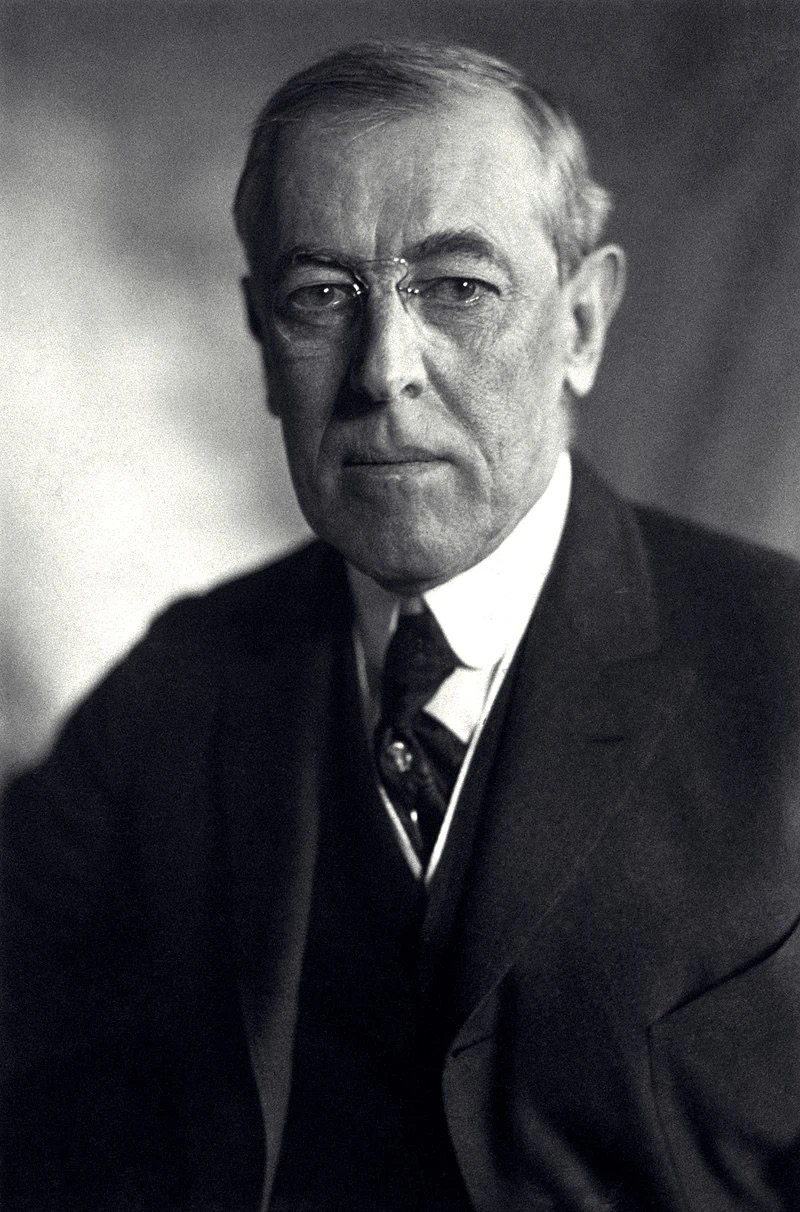

考虑到这种不确定性,美国人非常乐意将巴黎的谈判变成一个日本与中国对抗的舞台。1919年1月27日,在威尔逊总统的坚持下,当日本直接提出要获得德国在山东的租借地时,中国代表团也在场。美国人随即指示中国代表团里以顾维钧为首的、口才最好的人,按照预先的安排,向东京方面表达了愤怒。顾维钧展现出他所受过的美国法律训练,引用“情势变更原则”,提出当签约时的条件被推翻时,条约也可以被推翻(注:指中国对德宣战后,中德之间的一切条约已经作废,故不存在将德国在山东的租借地和权利转交日本的问题)。西方代表们对他的流利表达留下了深刻的印象。有了美国的认可,看起来中国会在外交上赢得一场对日本的巨大胜利。

♦ 美国总统威尔逊

1918年9月,寺内政府曾获得段祺瑞签署的一项谅解,同意日本在山东驻军,以换取一大笔新的西原贷款,同时日本承诺将支持中国政府修改所有不平等条约的运动。英国和法国都在1917年1月承认了日本的要求,以换取日本在地中海提供海军援助。这些与北京、巴黎和伦敦方面的约定被披露出来之后,关于山东问题的第一场辩论陷入了尴尬的停顿。

为了符合“时代精神”,日本政府派出了一个亲西方的、具有自由主义倾向的代表团参加巴黎和会。但巴黎和会的前几天,却让东京方面的代表大惊失色,苦不堪言。日本人承认了威尔逊的“十四点原则”,但他们没有想到整个和会都采用自由主义原则。他们显然没料到要当着中国人的面提出自己的要求。西方国家的意图是什么?他们真的想要建立起一个更加公平的国际秩序吗,还是像日本右翼人士所怀疑的那样,想要“定格现状,压制二等国家与低等民族的发展”?

正是由于这种不确定,使得日本坚持要在《国际联盟盟约》中写入种族平等的内容,就显得格外重要。正如西方战略家怀疑的,这包含着泛亚细亚主义的诉求,同时会平衡日本作为帝国主义侵略者的形象。

那么,西方人会如何回应呢?

二、日本与英国的冲突

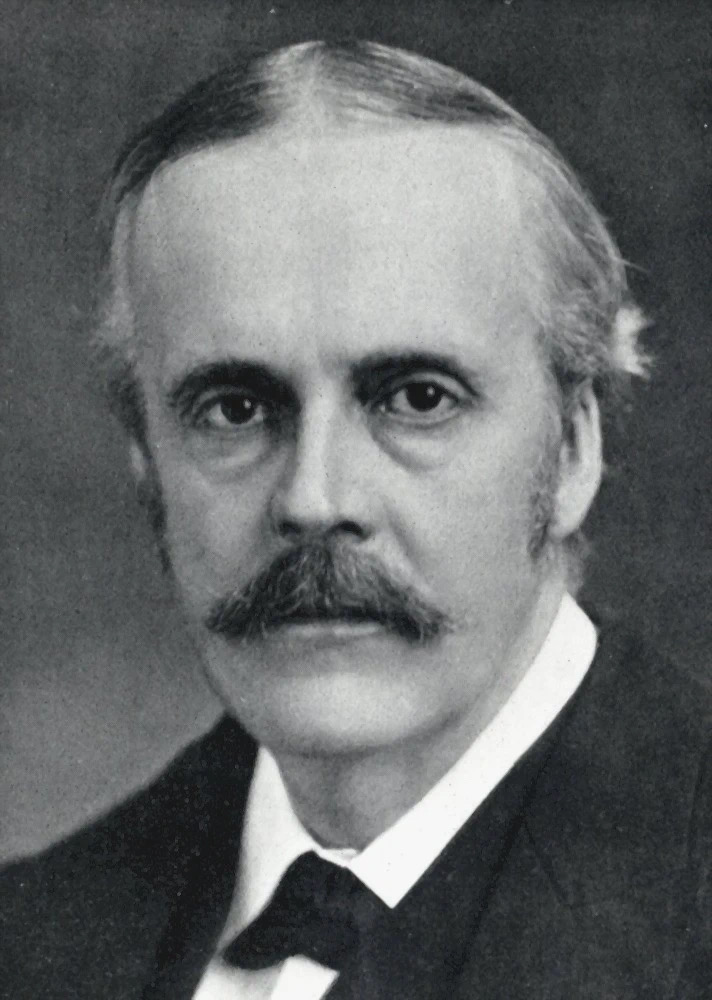

早在2月9日,美国法律专家戴维·H.米勒(David H. Miller)就记录了豪斯上校(美国外交家,威尔逊总统的智囊)和贝尔福勋爵(英国外交大臣)的一次坦率交谈。为了在日本人面前先发制人,豪斯试图说服贝尔福,对盟约进行一项修改,在其序言中加入一句引自《独立宣言》的话,意思是说人人生而平等。“

贝尔福的反应让人吃惊。他反驳说,声称人人生而平等,“这是18世纪的论调了,他才不相信这是真的”。19世纪的达尔文革命已经教给了人们其他东西。我们也许能宣称,“在某种意义上......某个民族的所有人生而平等”,但如果宣称“中非人与欧洲人生来平等”,在贝尔福看来,这明显就是胡说八道。

对于这一不同寻常的抨击,豪斯并没有立刻反驳。他不打算对中非的说法表示不同意见,但他指出,“他不知道对日政策该如何继续下去”,日本是一个成长中的民族,他们已经充分开发了自己的领土,现在需要扩张的空间。他们不被允许进入“任何白人国家”、西伯利亚,以及非洲。他们该去哪里呢?“他们总得有地方去”。

作为英日同盟坚定的拥护者,贝尔福对于日本所面临的困境“持有深切的同情”。但他脑子里总想着中非,因此不能承认平等的普遍原则,必须想出其他办法来满足日本的利益。贝尔福认为日本可能是在为非洲说话,这种想法毫无疑问会让东京方面感到恼怒。欧亚关系,特别是亚洲人加入欧洲人,共同安排遗留的世界未决地区的权利正在经受考验。

尽管第一次尝试受阻,但日本代表团并未放弃。3月底,他们提出了一个新的提案,做了一些让步,删去了所有提到种族的地方,只要求在国家范围内实行非歧视原则。但这次他们发现自己被困在了大英帝国复杂的国际政治之中。反对日本第一次修订方案的,正是英国代表团的负责人罗伯特·塞西尔和贝尔福勋爵。然而,在受到压力时,英国人坚持说,真正的阻碍不是他们,而是澳大利亚。这就让日本代表团的压力更大了。他们该如何向日本民众解释,一个明显如此重要的原则没能获得成功,是因为像澳大利亚这样无足轻重的国家表示反对?伦敦方面坚持白人统治权。美国总统威尔逊在这个问题上也十分乐于支持澳大利亚。让大英帝国站在反对的最前沿,显然会带来巨大的便利。

在4月11日国际联盟委员会的最后一次会议上,整个事件出现了最可耻的一幕。日本人已经做出让步,只要求修改序言,号召“公正对待所有国民”。这样,他们就能在委员会中获得绝对多数的支持。正如法国人所说,这是“一个体现了无可争辩的公正原则的修订”,他们不想让伦敦方面难堪,但“根本不可能投反对票”。当日本人提出要求投票表决时,他们的对手觉得十分惭愧,以致要求自己的反对票不被正式记录在案。记录显示,只有臭名昭著的波兰代表、反犹人士罗曼·德莫夫斯基(Roman Dmowski)跟英国一样投了反对票。这迫使威尔逊行使自己作为主席的权力,以需要全体一致同意为由,否定了修订要求。

也就是说,尽管得到了绝对多数的支持,日本人的提议还是未能通过。

三、日本与中国的冲突

亚洲的和平进程,一直没能从日本在《国际联盟盟约》上所遭受的羞辱中恢复过来。

4月21日,在种族平等提议被美国和英国否决之后十天,日本的外交咨询委员会在东京召开会议,规划他们在最后一轮谈判中的战略。考虑到在盟约问题上所遭受的羞辱,委员会决定,如果和会不把德国在中国山东半岛的租借地交给日本,日本就必须威胁退出会议。更早一些在巴黎的谈判中,日本分得了德国在太平洋上的殖民地岛屿,与英国和法国一起成为托管国。但中国更加重要。外相内田子爵给代表团发去电报,表示“为了维护我国政府的尊严,没有任何安抚性调整的余地”。

不出日本人所料,当他们在4月末重新回到这个问题上时,西方国家提议说,山东应该被“国际化”,应建立起类似托管的机制。托管模式是扬·史末资提出的,用于解决中欧的问题,但在那里遭到了拒绝。1月时,这一模式被用来在大英帝国、法国和日本之间分配德国和奥斯曼帝国残存的领土。但山东是一个完全不同的问题,日本愤怒地拒绝了任何类似的想法,声称托管是用于“殖民地......当地民众还未进入现代文明......在一个像中国这样有着发达文化的国家”,应该施用完全不一样的原则。

威尔逊竭尽全力,不想看到日本和意大利在一周之内都退出和会(注:1919年4月24日意大利正式宣布退出)。4月22日,讨论明显朝着有利于日本的方向扭转。中国代表团被告知,尽管他们获得了西方国家的同情,但他们必须意识到,自己受到之前与日本所签条约的约束。为了缓和对中国造成的打击,在英国建议下,双方达成妥协,日本公开说明它只想继承德国在山东的经济特权,放弃任何想要长期控制该片领土的意愿。但考虑到双方激动的情绪,这显然是远远不够的。即使威尔逊专门派人表示歉意,也没能阻止中国代表向四人会议(Council of Four)提交了一份援引“十四点原则”的正式抗议书。

事情似乎到此结束了。可中国的反应却改变了局势。自1915年屈辱的日本“二十一条”最后通牒开始,中国的城市爆发了一波又一波的民族主义抗议运动。1919年5月4日,当日本在山东问题上获胜的消息传到中国,它所激起的怒火,表达出了自辛亥革命以来中国人所经历的全部挫折感。鉴于在巴黎披露出来的北京方面与日本达成的安排,这股怒火毫不意外地既指向国外,也指向国内。抗议运动最主要的口号就是双向的:“外争主权,内惩国贼。”在首都北京,日本西原借款主要的中间人、财政总长曹汝霖的住所被烧成了灰烬。当时在北京的学生中,至少有一半的人参加了抗议运动。

这场空前的抗议运动使巴黎的各位外交官感到十分棘手。顾维钧想尽一切办法,要让中国作为新秩序的创始成员国拥有一席之地,但如果不在山东问题上提出保留意见,他就不能在《凡尔赛和约》上签字——威尔逊与劳合·乔治排除了这种可能。如果给中国开绿灯,整个和会就有可能偏离正常轨道。

♦ 顾维钧

北京的外交部不得不向怒火中烧的各地方省市做出说明,为了利益的平衡,中国无论如何都应该在条约上签字。中国人设想,一旦获得国际联盟成员国的身份,其他国家就会投票选举自己进入国际联盟理事会,他们可以在那里寻求补救。然而,这一提议却引发了又一轮的运动和罢工。连在美国大学里学习的中国留学生,也急于为这场民族事业尽自己的绵薄之力,他们包围了美国国会,并发现共和党人异乎寻常地愿意做他们的听众——共和党人其实只是乐得指责威尔逊对“日本帝国主义”心慈手软。

6月10日,钱能训的内阁垮台;一天之后,徐世昌总统递交了辞呈。24日,中国政府宣布允许巴黎的代表团自行做出决定。27日和28日,先是北京政府,然后是巴黎的代表团,分别做出决定,中国不能在和约上签字。

四、日本对巴黎和会的不满

日本代表团签署了《凡尔赛和约》,日本由此获得了国际联盟内部理事会成员的位置。现在它作为大国的地位已经是无可争辩的了,但它所付出的代价也是巨大的。种族平等的要求被拒绝、对山东的要求遭到各种嘲讽,这两重经历在民族主义右翼中激起了暴力的反抗。

1919年年初,田中的部下、宇垣一成大将评论说:“英国和美国试图通过国际联盟限制其他国家的军事力量,同时又运用自己手里的好牌—资本主义,一点点地蚕食它们。在军事占领和资本主义侵蚀之间,并没有什么大的不同。”日本必须将手中的剑磨得更快,从而用自己的方式做出回应。

1921年10月,三位年轻的驻外武官在德国巴登—巴登(Baden-Baden)举行会面,讨论欧洲国家为日本提供了什么样的范例。对于这些日本右翼军国主义未来的领导人来说,鲁登道夫提出在庞大的全球大国集团之间发动全面战争的新时代,是第一次世界大战产生的最激动人心的概念。对于战后初期身在德国的年轻日本军官来说,这就是他们所想象的日本的未来:与西方大国苦苦斗争。为了弥补物资上的不足,他们一方面要在中国建立专制区,另一方面用最高的武士精神团结军队,也就是“寻死的武士道”。

在这些年轻军官中,就有后来第二次世界大战中的日本领导人东条英机。

本文节选自《滔天洪水:第一次世界大战与全球秩序的重建》。亚当·图兹著,陈涛 / 史天宇翻译。理想国出品,中国华侨出版社2021年出版。原文较长,有删节,大小标题系编辑所拟。

作者简介:亚当·图兹(Adam Tooze),哥伦比亚大学历史系教授、欧洲研究所主任,先后任教于剑桥大学和耶鲁大学。研究兴趣是20世纪经济史和当代经济史。

============================================================

《推背图》玩「事后预言」这种把戏,当然百发百中 | 短史记

先说结论:《推背图》的预言功能是假的,完全不存在。

若对《推背图》的产生历史、版本演变有基本的了解,很容易破除笼罩在它身上的那些神秘光环。

一、作者不是李淳风、袁天罡

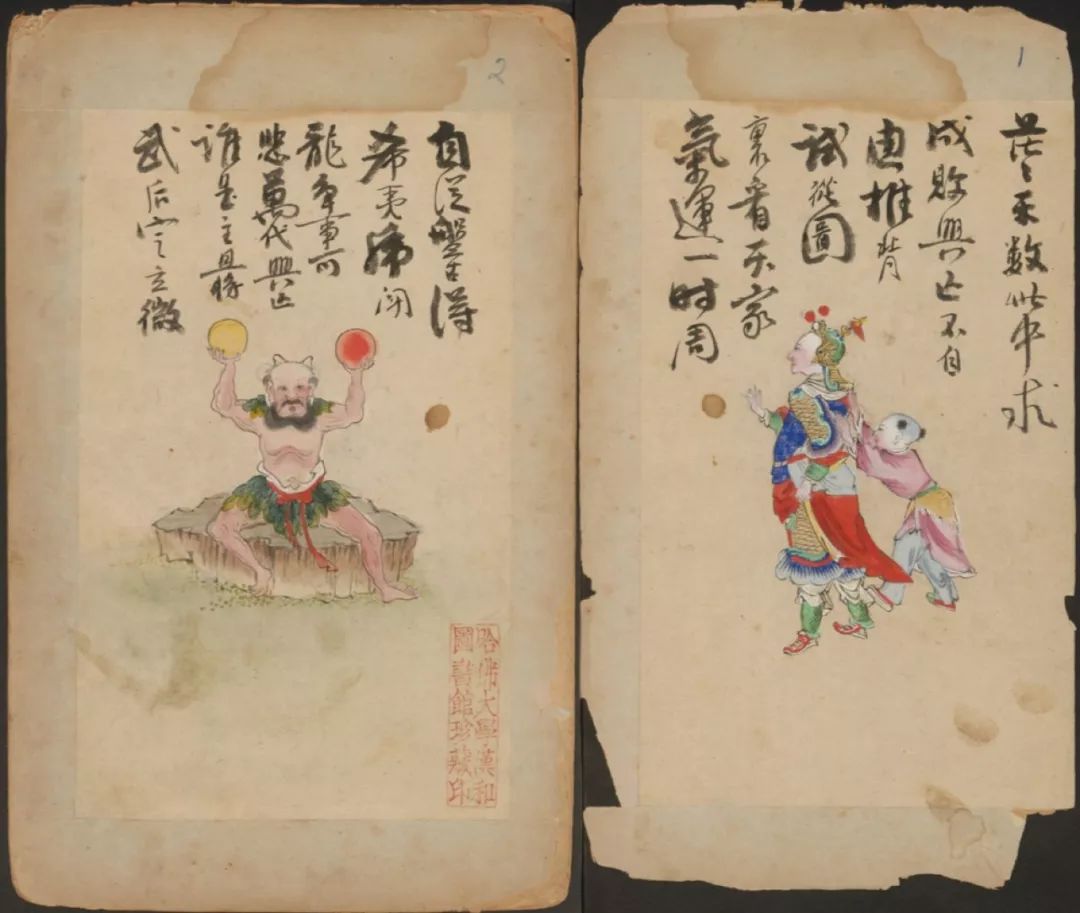

就现存资料来看,《推背图》的书名,最早见于唐代《大云经疏》(敦煌本)。内中预言武则天将代唐称帝:

《大云经疏》是薛怀义等人为颂扬武则天“身负天命”而创作的宣传资料。内中引用了包括《推背图》在内的18种谶纬之书。如果所谓的“《推背图》曰”不是出自捏造(想一想今人作文中虚构的假名人名言),引文也没有被篡改,那么可以知道:当时的《推背图》谶语,还不是齐整的五言或七言诗,而是长短错落的杂句。

武则天

宋元时期,《推背图》已常见于文人笔记与市井小说之中,但绝大多数未提及作者是谁。南宋人岳珂(岳飞之孙)的《桯史》,首次将《推背图》挂靠在李淳风身上。他还提到,五代时期天下大乱,许多人称王称帝,有野心者就利用《推背图》这类谶纬之书,来蛊惑人心,为自己起事造势。赵匡胤建立北宋后,“始诏禁谶书”,下诏禁止民间私藏《推背图》,违者严惩。

自唐末藩镇乱世至五代结束,前后长达百余年。武则天称帝时的宣传工作,让《推背图》这个名字得到了普及。这百余年里的后继者,自然有样学样,对《推背图》要优先利用。所以,到了赵匡胤时代,“民间多有藏本,不可复收拾,有司患之”,该书流传已广,很难搜缴干净,相关机构很头疼。

岳珂说,赵匡胤灵机一动,想到了一种办法。他命人将《推背图》里的谶语与图画的顺序打乱,只保留已应验的内容不动,抄写100本投放民间,让它们与真本一起流传,久而久之,人们不知道谁是真本谁是伪作,就会认定是预言不准,不再收藏了。

“机智的赵匡胤”这个故事,显然是假的。如果赵匡胤相信《推背图》可以预言未来,那么他就该明白,假书在市场竞争中是拼不过真书的,一定会被不断兑现的事实证伪,他真正该做的不是造假书,而是禁掉真书。如果赵匡胤不信《推背图》可以预言未来,他所要担忧的则是该书会被野心家拿来蛊惑人心,他所要做的也是禁书,而不是造出各种不同版本的假书——版本越多,可供野心家们利用的空间也就越大。

事实上,自宋至清,历代朝廷针对谶纬之书,使用的皆是查禁手段,无人效仿岳珂道听途说来的“机智故事”。因没人敢使用雕版大规模印刷谶纬书籍,所以民国以前传世的《推背图》皆为抄本。

不过,岳珂的这段文字,仍提供了三点有价值的信息:

哈佛大学汉和图书馆所藏《推背图》

岳珂之后,元初道士赵道一的《历代真仙体道通鉴》一书,又将《推背图》挂靠在了袁天纲(也作“袁天罡”)身上。

之所以说是挂靠,是因为五代编写的《旧唐书》、北宋编写的《新唐书》里,都有李淳风、袁天纲的传记,且列有二人著作数十种,其中并无一字提及《推背图》。宋元时期流行的《新编分门古今类事》《新编五代史平话》等书,载有一些与《推背图》相关的文字,但均未提及《推背图》的作者是何人。元人编修的《宋史.艺文志》里记有“《推背图》一卷”,作者也是未知。

略言之,《推背图》之名见于唐初,行文发展为现在常见的七言杂诗形式,则是宋元时期的事。南宋以前从未有人言及《推背图》的作者。说李淳风、袁天罡撰写了《推背图》,只是后世以《推背图》为业的江湖骗子们扯虎皮拉大旗的“托名”之举,。

李淳风注释《张邱建算经》

二、《推背图》的本质是“事后预言”

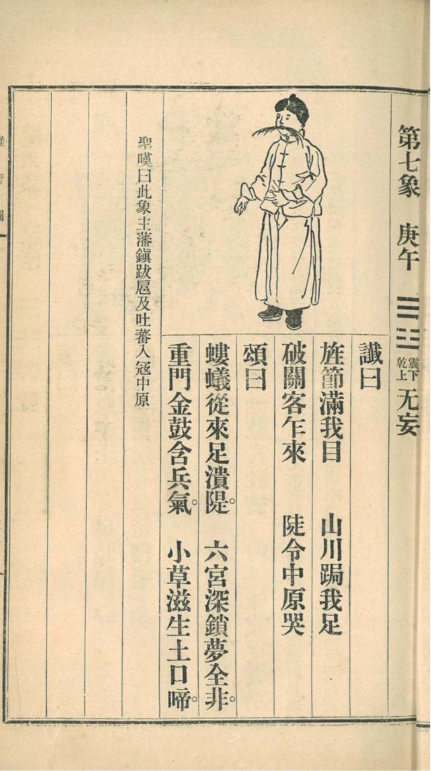

前文提到,民国以前流传的《推背图》皆为抄本。这些抄本之间,文字差别很大。

世界各地的图书馆,目前尚保存有《推背图》数十种之多,它们几乎全部成书于清代及之后,包括了六十七图本、六十五图本、不同内容的六十图本,以及现在最常见的所谓“金圣叹批注本”。

这些版本有一个共同的特点,那就是:它们的预言全部属于“事后预言”。

比如,《水浒传》成书于元末明初,书中引用过一段当时流行的《推背图》的内容,是关于方腊称帝的:

十千就是万,万字上加一点就是方,冬尽就是腊月,四句话合起来就是方腊要在江浙一带起事称帝。

这四句看起来非常准确的谶文,在方腊起义发生之前,是不见于任何文字记载的;而《水浒传》引用这四句谶文时,方腊起义已是至少百余年前的事情了。

流传最广的“金圣叹批注本”,是“事后预言”的集大成者。

民国四年(1915年),文明书局与中华书局出版《中国预言》,首次收入所谓金圣叹批注的《推背图》。出版者声称,此书是八国联军侵华时期,由宫中流出,经张之洞证实确认为金圣叹亲手批注。

民国时期流行的“金圣叹批注本”《推背图》

宫中流出、张之洞证实,全是卖书人的胡说八道。

台湾学者翁常锋著有《<推背图>研究》一书,对所谓的“金圣叹批注本”有细致的研究。翁发现了许多疑点,比如:

金批版《推背图》里的清代人物

也就是说,金批版《推背图》其实是民国初年的伪作。

伪造者的身份,有两种可能。一是书商为打造畅销书牟利,请人编纂了金批版《推背图》,因为明清时代之人编纂的旧版《推背图》当中,没有关于清代300年之事与民国成立的内容,已经没有了卖点。二是革命党人出于宣传需要,编纂了这本具有强烈的反清、反日倾向的《推背图》。支持该推测的核心证据,是革命党人何海鸣撰写了长文来介绍这本书,他在文章中称袁世凯正在查禁此书,然后又代替金圣叹对书中的某些预言进行了批注,说它们指的是“二十一条”与日本对青岛的觊觎。

由民国之人来预测唐宋元明清的历史,自然是准确到令人发指。

有一些细节也很有意思。明代流传的《推背图》里,有方腊称帝的内容;清代光绪年间流传的《推背图》中(原主人为高延,荷兰莱顿大学所藏),也还保留着这则古老的“事后预言”;但所谓金批本,却把这条预言删掉了。

删掉的原因也很简单。中国文化以六十为一甲子,代表一个轮回。既然伪造者想给《推背图》增加与近世有关的“事后预言”,又不破坏六十图的总数,那就只好删掉那些年代久远、已不那么重要的“事后预言”(当然,也有一些“不讲究”的续写者无视六十图的限制)。金批版以前的《推背图》,都详叙五代两宋之事而略谈明清。这是因为:方腊称帝对南宋人、元人而言,是件去日未远的大事,为了吸引受众,那个时代的《推背图》编纂者很有必要收入这则“事后预言”。但对民国的伪造者来说,太平天国、武昌起义、“二十一条”等等,都是比方腊称帝更要紧的事情,更有资格成为“事后预言”的一部分。

三、准确的“预言”击中了时代的焦虑

综上,所谓的《推背图》,除了书名在唐代即已存在,其作者、文字、图画都是后人不断删改、重制的山寨品,它本不具备任何预测能力。为了让它变得“灵验”,野心家、江湖术士与无聊文人们,千方百计地将已经发生的事,编排到《推背图》中。这些准确的“事后预言”,对那些缺乏充足的信息获取渠道、又没有正确的逻辑思维能力的受众,有着极大的杀伤力。

对这类预言书,历代统治者都采取严禁政策。明代官方称《推背图》为“妖书”,追查销毁之外,还曾“榜示天下,以晓愚民”,试图以官方文件的形式,告诉所有明帝国的百姓,这是一部骗人的坏书。清代的查禁政策也大体类似,只是程度更严,很容易引发文字狱,这也是很多清代版本的《推背图》不敢涉及清代史实的缘故。

不过,在宋元明清时代,《推背图》与其他手抄谶纬之书相比,并不具备什么优势地位,只是很普通的一种。1912年的《推背图说》、1915年金批版《推背图》问世后,市场上才有了合法印刷、方便传播的排印本《推背图》。

金批版《推背图》由中华书局负责发行,行销北京、天津、成都、重庆、武昌、南京、杭州等各大城市,很快就成了畅销书。1917年的天津《益世报》报道说,连戏院里卖报纸的也开始卖《推背图》了,茶楼里也提供这本书。钱化佛则回忆说,在1930年代,“一般好奇的人士,都欲购置一册(推背图),用以预测”。

这种畅销,究其原因,一是愚昧,看不破“事后预言”的本质,二是击中了朝不保夕的时代焦虑。学者王学泰30多岁时买过一本《推背图》,他后来如此回忆自己当时的心态:

参考资料

①林世田:《武则天称帝与图谶祥瑞——以S.6502<大云经疏>为中心》,《敦煌遗书研究论集》,中国藏学出版社2010年,第39—54页。

②杨康:《<推背图>考论》,陕西师范大学2016年。

③吴荣子:《荷兰莱顿大学汉学研究院图书馆所藏<推背图>三种》,(台湾)《国家图书馆馆刊》2003年第4期。

④王硕:《<推背图>的流传及其历史观点》,《历史文献研究》(北京新三辑),北京燕山出版社1992年,第160—168页。

⑤翁常锋:《<推背图>研究》,(台湾)花木兰文化出版社2013年。转引述杨康:《<推背图>考论》。

⑥何海鸣:《求幸福斋随笔》,上海书店出版社1997年,第45—47页。

⑦钱化佛口述、郑逸梅编撰:《三十年来之上海 续集》,学者书店1947年,第62页。

⑧王学泰:《燕谭集》,新华出版社1997年,第96页。

⑨许明:《<推背图>在西方世界的译介和传播(1867—2017)》,《复旦外国语文学论丛》2017年第1期。