凡人往事(204)

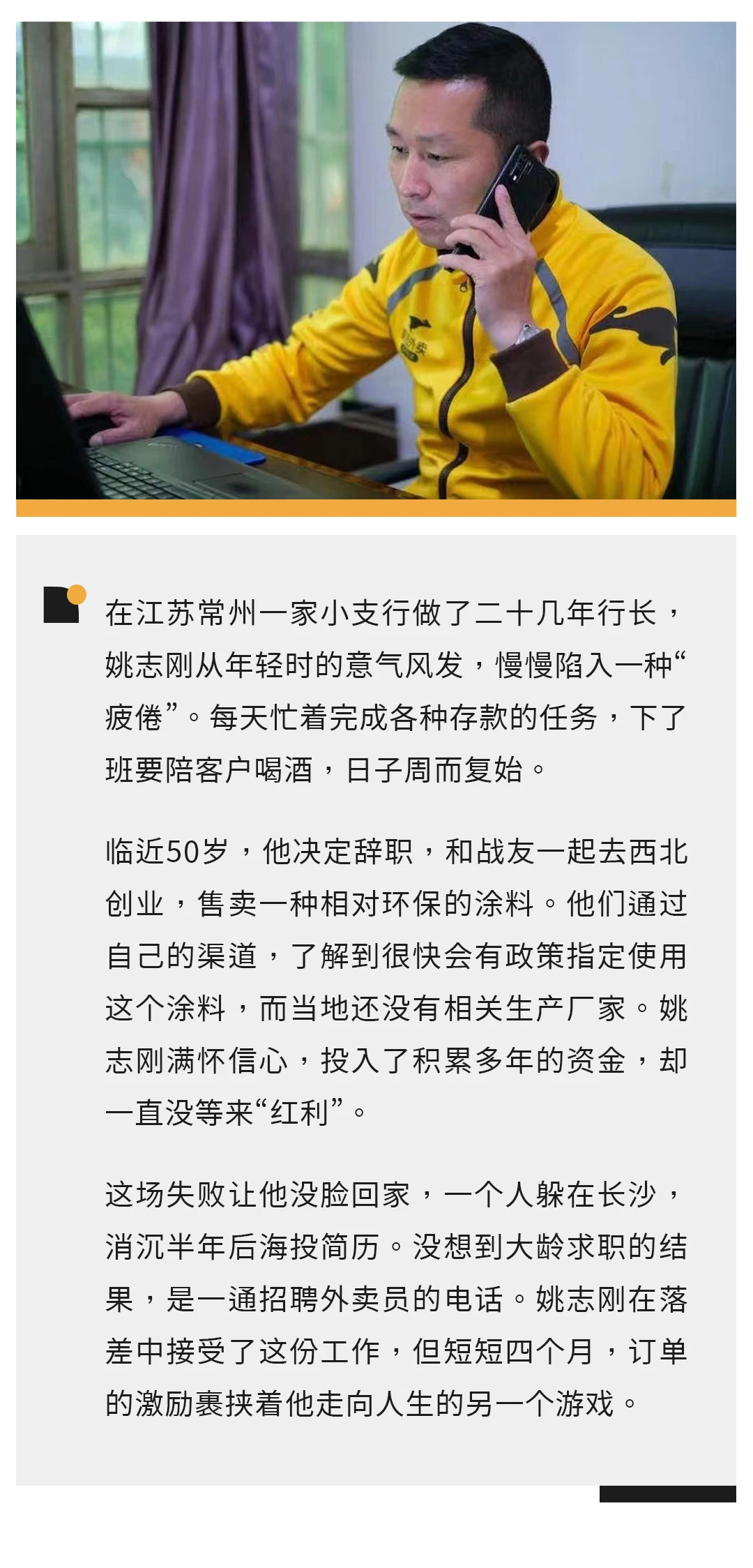

送外卖的前支行行长

文 | 邹帅

编辑 | 毛翊君

以下是姚志刚的口述。

外卖“单王”成站长

前两年创业失败后,我总想重新找份不错的工作。常州是我的出生地,我也在那里工作生活了二十多年,如果找找人脉,(工作)应该不是问题。但我挺爱面子,不想开口,也不想再回到这座城市。后来有半年时间,我就待在长沙,度过人生的低谷期。每天浑浑噩噩,不知道该做什么。

我一直有晨跑十公里的习惯,每天这个时候都在思考未来,毕竟不可能就这么一直废下去。最终我还是去投简历了,把银行工作的经历写了进去,放到各个招聘网站上。

我一直以为就我的背景,等来的会是金融行业,或者企业财务的岗位,没想到接到的是需要外卖骑手的电话。我当时也是顺手投的,刚接到电话的时候还是挺有落差。如果是在熟悉的城市,我一定不会干这个工作。但是在长沙,反正也没人认识我,送外卖刚好也是锻炼身体,闲着也是闲着,干干试试呢?

就这样,我成了长沙的一名外卖骑手。一开始我不好意思告诉家人,连一直支持我的妻子都没有说。母亲打来电话,我只是说自己挺好的。

身边的同事都是80、90后,但我常年坚持锻炼,看起来也不像51岁的人,爬楼梯、跑步等体力活也不比他们差。一开始我也会很紧张,电动车一直开着火,时间紧,又容易走错地方。我的第一单就错了,应该去农博住宅小区,跑到农博小区去了。

我在的配送站地形挺复杂的,有很多容易混淆的地方,我又不熟悉这里。但我早上还是在坚持晨跑,用这个时间留心观察周边的环境:商家在哪里,哪个门不能走,哪里可以抄近路。

一个月之后,我把这些画成地形图,标记出需要留心的地域,之后就烂熟于心了,接到订单后可以在脑子里规划出最优的路线。这张图后来我也发给我带的骑手们,让他们可以更快去适应。

我总是觉得,曾经在部队做消防员的经历帮助了我。当时也要熟悉城市环境,从而能迅速赶到事故地点。我每次接到订单的时候,彷佛像当时接到任务一样兴奋。那种落差感是面对自己和亲友的,见到客户的时候不会有。在银行和送外卖,不都是服务行业吗?我始终认为服务行业没有高低之分。

入职一个月后,我成了当月的“单王”,跑了1500多单。只能说是偶然吧,有些年轻人还是能跑过我的。信心和成就感在一点点恢复,我觉得自己是真的喜欢这份工作,跑得多的话待遇也还不错。很快我被提拔成小组长,入职4个月,又做了我们那个站点的站长。

疲倦

我挺反感外界称呼我为“前银行行长”。给我贴上这个标签后,大家都误以为我辞职之前是在一个大行里管理很多人、薪资优渥的角色,我不喜欢被夸大。我在的只是一家银行在常州市的支行,非常非常小,离职的时候,行里的人员只有七八个。刚过去工作那年,名字还叫“分理处”,人员的数量也差不多就是这么几个,这么多年也没大的变动。

我爸爸以前是江苏一所省重点中学的老师,太望子成龙了。我小学跳了两级,只读了三年。上了初中,我年纪太小跟不上,成绩就废掉了。

19岁那年,我从常州到上海,成为武警上海消防总队抢险救援班的消防员。我们是负责救人的,相当于特种班,需要第一时间去火场里切断火源。那时候训练挺苦的,每天要做大量的练习,拉单杠,多热的天也要戴着防毒面具跑步。

我训练得也比较刻苦,曾经在上海消防总队举办的1500米比赛中获得第二名。这段经历对我来说还是挺重要的,养成了一些习惯和思维,伴随一生,就比如每天十公里的晨跑。

1992年我从部队退伍回到常州,那个时候还管分配工作。我的很多战友去做了保安,我比较幸运,被分到一家大型国有银行在常州某分理处的柜员岗位。那时候还没有电脑,存单都是手工开的,也不用计算器,都是打算盘,还要考试,我只能一点点去学习和摸索。

我主要的业务还是拉存款。进去的第一年,因为业绩很好,我被评为省行的先进职工。第二年我们的领导调走了,其他同事也都比较年轻,我就接替他成为分理处的主任。

以前我对银行和财务的知识一无所知,有些人吃惊我怎么第一年就业绩突出。我觉得是我做事情一直都比较认真,从不敷衍。我喜欢和别人交心,不会因为人有钱或者没钱就换一副嘴脸。

那时候我们银行门口有个擦皮鞋的,我每天都会去跟他打招呼,路过的时候和他聊聊天,时间久了也成了挺好的朋友。后来他在我这里办了几千块钱的保险。保险公司的人知道了,还要拉我去给他们上课:来讲讲你是怎么把擦皮鞋的拉进去的?

之后的20多年,我就在这个小小的分理处打拼,直到2017年辞职。一开始也是意气风发,想要把业绩做好,有进一步的提升,但也不知道具体从什么时候开始,有了一种深深的疲倦感。

说不清楚那种感觉,只是这样朝九晚五的工作干了这么多年,每天都困在各种存款、理财等繁重的任务中,下班了还经常要去陪客户喝酒,激情真的都丧失了。业绩也做了,但是该得的荣誉没有得到。妻子对我的状态也不太满意,她希望我能有上进心,不要每天只为了混日子。

我现在想来,如果当初一步一步来,人生可能是另一番光景。

没有吃到螃蟹的人

选择去创业其实很偶然。

2017年一个老战友来常州找我,吃饭时邀请我一起去西北创业。他是从事环保涂料生产的,想在甘肃开一家建筑涂料工厂。他说国家正在推动西部大开发,会有不少新的建设项目。现在在不少城市,工地上只能用干粉砂浆,品质更好,可以提高工程质量,也相对环保。而甘肃当时还没有这么严格要求,但他了解到,政策很快会下来。所以,这个干粉砂浆将会在那里成为蓝海。我们现在去开厂,做第一个吃螃蟹的人,前景一定不错。

我没有立马答应,也没有纠结太久。很快,我跟着战友去了甘肃一个地级市考察,发现当地确实还没有生产干粉砂浆环保外墙涂料的建材公司。当地负责这方面的领导也接待了我们,给了我们各种招商引资方面的文件,还讲了相关政策优待。对方也说,明确的文件很快就会下来,最迟也不会超过两年,以后当地只能用干粉砂浆。

当时我就有一种可以在这里一家独大的感觉,回到常州就下定决心要辞职创业了。这离战友第一次向我提议,也就过去了十几天时间。一方面我是相信他,并且我也亲自去考察过了,另外很大一部分原因是我妻子。

她也不是个保守型的人,一直在鼓励我,希望我能出去闯一闯,让我要有上进心,哪怕是失败亏钱了也无所谓,只要我努力。她甚至还说,大不了失败了回来我养你。

除了她以外,周围的其他人都强烈反对,无法理解。我母亲一遍遍地说,你都快50岁的人了,再过十年就退休了,还折腾啥呢?银行的领导也挽留我,我告诉他们,说不清了,说不清了,但是真的疲倦,想出去闯一闯。

去甘肃创业时,我没有往坏的方面想,一下就投入200万的资金。我的工资没有大家想得那么多,这些钱里有30万是向岳母借的,还有几十万是妻子向银行贷款的。

战友和另外一个朋友也投了不少钱,我们开了一个注册资金1000万元的新型建筑公司,买下一条十几米高的大型干粉砂浆生产线,热火朝天准备开始干。最初还行,因为当地指定了几家工地一定要用我们这种砂浆。后来,它们工程结束了,那个关键的文件却一直都没有下来。

这种环保材料的价格是普通材料的两倍,如果当地不出明文政策,我们的产品自然乏人问津。后来就是苦撑,苦等,心急如焚,每天都在烧钱。最后几个月,机器几乎就没敢开,一开就是成本。创业近3年时,我们下定决心把公司关了。那些机器现在还在甘肃,拖回来也要花大价钱,而且还会变废铁。

积蓄都打了水漂,还欠了一屁股债,但我也不怨战友,毕竟我也去考察了。我只是觉得对不起妻子,也不想面对老家的人,不好意思回常州。

刚好有个亲戚在长沙做建筑工程,2020年初,我就到长沙给他帮忙。过了一阵,他叫我一起投资。但我哪里还有资金?况且他自己的工程款都时常要不到,我不看好这一行,也没有再创业的打算,只过了两三个月,就不在他那里工作了。

一直到我做了骑手,当上站长,才慢慢走出低谷。也就像当初很快从柜员变成主任一样,我现在也清楚骑手们的想法,他们明说的,没有说出口的,还有那些表情,我都能理解,比较好沟通。我也努力帮他们争取利益,各种不应该算超时的单,我都会一遍一遍帮他们想办法取消。

其实我不觉得之前在银行的管理经验对现在有太大帮助,反倒是在延续当年在部队接受的方式,就像个老班长一样。平时我会比较严格,奖罚分明,有令必行,令行禁止。

成为站长后,我才告诉家人们自己在做骑手。后来陆续被媒体报道,老家的很多人也都知道了。有些人会觉得我励志,为我感到骄傲,比如我的母亲。也有朋友会误以为我好像过得很凄惨,打电话说:混到这种地步了,回来吧,兄弟们不会让你饿着。我也就是笑一笑。

人总还是要有规划的,我还是希望能继续往上走,努力成为区域经理。也算是比较偶然,我就这样得到了第二次证明自己的机会。

=========================================================

因为他们好看

同样的问题他已经被问了不下几十遍,有的来自朋友,有的来自媒体,人们期待从他口中听到些宏大的社会意义和深刻的人文关怀,而这位摄影师只能重复:因为他们好看。

从2018年开始,秦霄用业余时间拍摄上海街头的老人并发布到微博等平台,取名「老年时装俱乐部」。在这个赛博俱乐部里,一位爷爷一头银发,但西服挺括,搭配着黑皮鞋和棕色长袜;一位奶奶戴墨镜、穿连衣裙,脚下踩着银光闪闪的高跟鞋;还有个老人在绿色棉衣外大胆地搭配上红色的马甲,帽子、丝巾和鞋则是鲜艳的紫色。

在这些照片里,有人看到关于年龄的刻板印象的破除——在以年轻人为主的社交平台,老人们的另一个称谓是「大爷」和「大妈」,与之对应的事件则大多是插队、抢购、跳广场舞,他们总是被和「守旧」「无知」一类的词汇捆绑起来,为数不多和「穿搭」挂钩的时刻,也常常被冠之以「土味」的标签,但秦霄的照片让人们看到了另一种可能,有二十多岁的年轻人在照片前感慨:「每个年龄有每个年龄的魅力。」「不害怕变老了。」有媒体评价:「打破对老年群体固有的偏见,秦霄让我们看到老年人这种独特的自我表达方式,就像很多人说的『时尚与年纪无关,他们只不过是一群长了皱纹的男孩女孩罢了』。」

有人看到城市空间的自由和精致。上海当然不是第一次以这样的面貌出现在大众视野里,以往,人们乐于谈论上海的精致,感慨全世界最多的咖啡馆和喝咖啡的老人比例之高,也见到过穿旗袍的女人和吹萨克斯的老克勒。而在秦霄的照片里,大家又直观地感受了一次上海的时髦,老人们不是爷爷奶奶、外公外婆,只是自由、自在的自己。

去年年底,一位时尚博主转发了部分摄影作品,随后,「上海街头老年人穿搭」上了热搜。有年轻人感慨:「这也是我比较爱上海的关系,钱不一定很多,穿的戴的不一定很贵,但是有自己的生活态度,积极,精神,自信,精致。」

也有人看到时尚的本真和奥义。当年轻人被潮流和消费裹挟,老人们因为早已完成对自我的确认,而真正站在了时尚的潮头。一位网友在秦霄的微博下评论:「这个微博真神奇,让我想起了奶奶那些漂亮衣裳。老人家其实很在意自己穿什么,因为总归还是要体面,但是又不会太过于追赶潮流,所以你看不到统一的范式,看不到一种能用词语概括出的风格。所以某种意义上来说,他们才是潮流前线,是真正按照自己喜好审美来放开了穿衣服的那群人。」

但把这些抛向摄影师本人,很难听到阐释或者评价。在他眼里,自己不过是一个观察者,做了一件好玩的事。那些照片像都市里的一扇窗,每个人都可以过来张望张望。秦霄只负责把窗子推开,至于看到什么,就不归他管了。

以下是秦霄的讲述——

文|王双兴

编辑|姚璐

图片|受访者提供

「老年时装俱乐部」2018年「开业」,到现在共拍了2000多位老人。我根据不同的风格大致分成两类,一类是「时尚」的,他们的穿着非常考究、体面,单品会有名牌、大牌,年轻人穿一样能无缝衔接;另一类是「野生」的,他们的风格是无意间搭配出来的,款式、颜色都没有规则,我觉得这一类更有意思。

你看这张,就属于「时尚」类,衣着打扮极其考究,是我去年10月在愚园路拍到的。这个大叔头发已经不算茂密了,但是梳得光亮;衬衣相当挺括,西裤没有系皮带,裤脚翻边宽而且整齐,我猜测应该是定制的,一般来说,定制合身的西裤不需要皮带也可以完美匹配身形。

我以前接触过皮鞋制版,从他的鞋头到鞋型,再到擦色牛皮搭配中跟这样的细节,猜测这应该也是一双定制的鞋子。定制的物品价值上可能不会像奢侈品一样昂贵,但可以看出使用者对衣物的精致要求。

没想到的是,隔了一两天我又碰到了他,也穿了这一身,手里依然拎着买回来的水果蔬菜。我当时就在感慨,可见他任何时候出门,哪怕买个菜,都是这样认真精致。

这张可以算是「野生搭配」了,虽然是工作服,不是故意的穿搭。这是在上海第一妇婴保健院门口拍到的,你看这么一个在抽烟、深思的大爷,衣服这么可爱,本身就挺巧合,碰巧又和旁边的两辆自行车「撞色」了,感觉非常巧妙。

这些照片都是抓拍的,因为不管是什么年龄的人,只要面对镜头都会显得不自然,衣服的形态也不一定好看。光线和构图,很少有时间思考和设计,也很少进行后期处理。我把iPhone挂在胸前,见到好玩的就拍下来,唯一能提前准备的,就是确保镜头上没有指纹印。

拍到后面,还和有的被拍摄者成了朋友。很多老年人不玩微博,但他们能收到报道 「老年时装俱乐部」的推送,有一次我路过静安公园,被一个大叔认出来了,指着我说:「哎,你是不是秦秦秦……对,秦霄!」然后他说,看过我拍的照片,很喜欢,还把我叫去他家吃他做的甜品。

大叔姓沈,他建议我们以老哥老弟相称,亲切。那天我们聊了好久,说到我拍的照片,他说,公园里的老人发现自己被拍,还是以时尚老人的身份出镜,都很开心。还聊他年轻时候的事,周游列国,也生过大病。临走我向他夫人顺口告别说:「阿姨我走了」,沈老哥就笑:「你叫我大哥,叫她阿姨?叫大嫂!」

「老年时装俱乐部」受到关注之后,总有人问:做这件事有哪些宏大的初衷?背后有哪些深刻的思考?有人说我「与老龄化社会中老年人的失语作对抗」「弘扬不服老的正能量」,甚至有人想象,我这个人就是很符合「老年」这个概念,很沉稳之类的。真的没有,我只是觉得他们美才拍的。其实我做的就是观察和记录,本身是一个发现的过程,大家能感受到什么就感受到什么,把那些容易被忽略的东西展现出来,就是我对这件事最大的期待。

也有很多人会感慨上海的「精致」,有北京的朋友开玩笑说,你这个项目到北京就拍不了,因为北京连年轻人都很土;也有广州的朋友说,广州的公公婆婆都不会特别小资地打扮好去喝咖啡。因为上海很融合了不同的文化,它「精致」或许也是有道理的。不过我也不太喜欢去比较城市的气质差异,总觉得如果你去观察,每个城市都有各种类型的人,每个地方都有好玩的点。

如果每天急着出门赶地铁,可能不一定有心思去观察

我祖籍在山东,妈妈是内蒙古人,我们一家经常在两个地方之间搬来搬去。我没有从小玩到大的朋友,幼儿园上了两回,小学转了一次,初中转了两次。因为总是换新的环境,总要去适应。而陌生的环境下,能做的只是观察。我也不知道观察能力是不是和当时的经历有关系,但或多或少变得比较内向和慢热。

我觉得我爸的教育在当时算挺开放的,我们小学的时候男孩都爱去游戏机房,家长会觉得里面有抽烟的、打架的,是不会让你去的,但我记得很清楚,有次放假我坐上沙发上无聊发呆,我爸说:在家憋着干嘛,出去玩去,然后从钱包里掏了钱给我,去,打游戏机去。

前几天我在网上看到一个小故事被大家当成不可思议的段子转发,一个十几岁的小男孩偷喝他爸的白酒被发现了,结果爸爸又给他炒了两个菜。我当时就觉得,这也是我爸能干出来的事,但我觉得这是一个人的情趣,是浪漫。

后来因为一直转学的缘故,以及发生在班级里发生了一件误会挺大的事情,我挺早就退学了。就去当地一家影楼里做了摄影助理,当时想去做摄影师的原因挺简单,觉得这是一份体面的工作,也觉得这个职业挺好交女朋友的吧,再后来就继续来上海学习摄影了。当时就在北京和上海选择,后来想的是既然我是北方人就来南方看看吧。

刚到上海的时候挺辛苦的,在摄影公司做助理,晚上加班到12点很常见,而第一份摄影工作是拍摄产品、家具的摄影。每天都要搬运很重的产品、道具。那时候,外出拍摄最希望堵车,这样就可以多睡会儿。后来又换了一份时装摄影的工作。在做了三个月的助理之后,我就开始了自由摄影师的生涯了。

有一天我想到了一个问题,是不是因为我时间比较自由,每天九点十点出门,吃个早餐,喝个咖啡,很悠闲地在走路,所以会去看身边发生的事,所以有了「老年时装俱乐部」。如果每天急着出门赶地铁,可能不一定有心思去观察。

那个阿姨真的很厉害,每次都很精彩,随时都很讲究

去年年底,我从这些年的照片里选出一部分,在上海CAMUS顶楼办了一个月的展览。那个展厅感觉很好,从风格到材料和我的展览都挺契合的。墙壁是斑驳的状态,非常原始、自然,展板、窗户甚至玻璃胶都是绿色的,特别巧合的是,隔壁是一家老年福利院,对面是静安区老年大学。这种微妙的空间连接以后可能很难遇到了。

布展也是结合了场地。这次我把展板分成两块,一块是野生时装,一块是相对考究的。从楼梯走上来就能看先到一面展板,就是相对时尚考究的那块,所有人都能一下看到的,但是你要回过头才能看到另一块野生向的展板,野生时装其实是更容易与大家擦肩而过时被忽略的。但在当你回头看野生向这块展板时,这个过程就相当于发现了平时错过的美。

「时尚」类接受度更高,很多人把注意力放在这里。很多人可能是以看热闹的心态看这些照片,看看老人们气质怎么样,看看服饰的品牌和logo,反而有些我觉得很精彩的可能没有什么反应。

不过,也有做服装搭配、造型的朋友,他们会很敏感,觉得很多穿搭元素很有趣。比如说你看这身,不是那种简单的红配绿,这种搭配属于过渡,而且过渡的东西都非常自然,不会感觉很跳。然后她当时戴着口罩,是一个镶钻的口罩,这得多讲究才能做成这样。年轻人有几个人会买那种带钻石的口罩啊!围巾上还别了一个龙的胸针。

第二张也是,穿的全部都是花的,但是你看从发色到马甲,到整个里面的衣服跟裤子、裤子跟袜子的颜色,都是顺过来的,不是说随便给你搭了一下。

再看最后这张,裤子是第一张的裤子,但是和衣服的纹路搭起来就特别好,有那种Y2K的视觉效果。Y2K其实是2000年前后流行的一种着装风格。

那个阿姨真的是很厉害的,这三张是在三个不同的时间地点遇到她,每次都很精彩,随时都很讲究。如果气质比较好的那种,他的服装就很容易被所有人看到,哪怕是外卖小哥或者路人,都会回过头看一眼。但是这种呢,走在街上不太会被别人发现的。我肯定更喜欢这一种,觉得这种发现更好玩嘛。

我发在微博上的照片基本只有时间地点,不会有太多其他的解读。不想影响大家第一眼看到这张照片时的感受。而我只是记录下来。如果我照片中加了文字解读,但那可能只是我的,而看到的人可能就先入为主了,不能让人产生更多的想象了。每个人的想象力都不一样,比如说「你的前方有一汪水」,有人想象是沙漠上的见到了绿洲,也可能会想象成是下雨后路面积水的一汪。

我有一个朋友是银匠,有一次他做了一个戒指,让我帮忙拍一张产品图。我拍完发给了他,但一直没有动静,后来无意间聊起来,我问他怎么没用那张照片啊,他说:「拍的什么啊,难看。」没想到过了一年,我发现他把那张照片用作了头像——一年后他喜欢上了这张照片。

所以对于那些我觉得很精彩但没有受到多少关注的照片,我就想,现在不喜欢没关系,以后说不定会喜欢;现在的人看不懂没关系,说不定后面的人会看懂。

有些人在报道里看到了我做的事,说很开心看到我拍了他们

在「老年时装俱乐部」之外,还延伸出一些其他好玩的事情。比如那场展览,当时我觉得全是纸质照片比较单一,就在现场放了一部手机,是结构设计比较经典的iPhone4S,上面展示微博每次更新的最后一张照片,表达这是一个持续记录的摄影项目。展览结束我发现,竟然有参观者在手机里留下自拍,挺有意思的。

我还设计了一个叫「Senior Fashion Cosplay」的项目,征集年轻人Cosplay,已经发出来两期了,他们从老年街拍图里选感兴趣的照片和穿搭元素进行Cos,太好玩了。

之前有一个小愿望,就是能在静安公园做一个露天的展览。因为我的很多照片都是从那附近拍的,挺想让叔叔阿姨们看到他们自己的照片,想看看他们有什么反应,会不会嫌弃我拍了他们的隐私,甚至把照片撕掉、想要骂我?还是会很欣赏这些影像、喜欢我做的事?或者只是觉得没什么感觉,看一眼就走掉了?应该挺好玩的。

不过后来,有些人在报道里看到了我做的事、看到了自己的照片,然后在公园里认出了我,说很开心看到我拍了他们;包括沈老哥,他和很多老人都很熟,大家的反馈也差不多,很开心的。那就没那么想做这个展览了。

我在找有什么新的好玩的事情。