短史记(四十四)

1840年,一枚五十年前的谎言爆雷了 | 短史记

在1840年清廷与英国之间的武力冲突当中,有一种认知在清廷官员与知识分子当中特别流行,那就是“洋人的腿无法弯曲”。

曾在镇海前线活剥过两张“白黑夷匪”人皮的闽浙总督裕谦,在给朝廷的奏折里说,“夷人腰硬腿直,一击便倒”。大理寺少卿金应麟也认为,洋人的战斗力,全部来自他们身上那些能够抵御刀砍箭射的甲胄,弱点则是“两腿软弱,一击便倒”。

关心时局、致力于搜集“夷务”相关资料的知识分子叶钟进和汪仲洋,同样认定洋人的双腿是他们的致命弱点。叶钟进说,洋人的腿脚无力,“上岸至陆地,则不能行”,在陆地上是走不动的,只要拿大杖攻击洋人的腿脚,他们就完了。汪仲洋说,洋人的腿很长,“不能跨越腾跑”,他们的眼睛是碧绿色的,害怕阳光,中午的时候不敢睁眼,要击败他们不难。

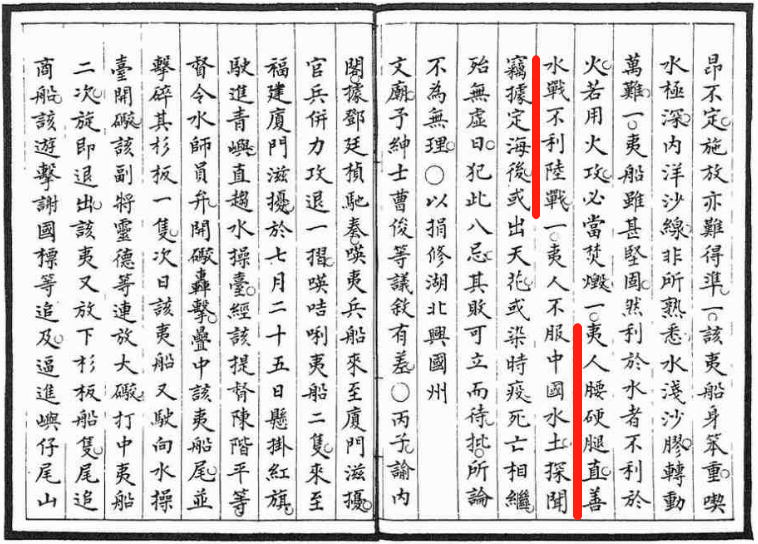

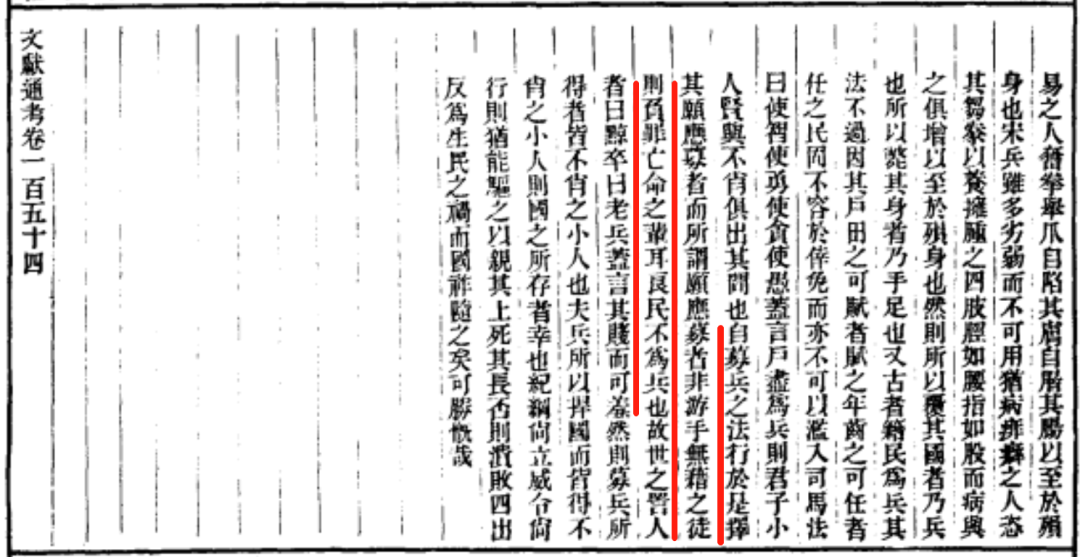

《清实录》道光二十年八月中的“夷人腰硬腿直,善水战不善陆战”

定海失陷后,林则徐在奏折里,也向道光皇帝传递了相同的讯息。他建议朝廷将定海周边的民众发动起来,杀尽洋人。他解释说,洋人上了岸,就没什么可怕的了,他们有一个致命的弱点,那就是腿脚僵硬,倒下后就爬不起来,随随便便一个普通人就能将其杀死。定海周边二百余里,有总数不下十万之众的村民,只要朝廷把这些人发动起来,可以在“不瞬息间”就将洋人杀得干干净净。

林的奏折原文如下:

类似的文字,也见于稍早一些时候,林则徐与两广总督邓廷桢给道光皇帝的奏折。他们说:夷兵除了枪炮之外,别无所长,且“腿足裹缠,结束紧密,屈伸皆所不便”,到了岸上就无能为力了,所以并不是没有办法打败他们。

这种认知,在今天看来殊为可笑。但在当时,在林则徐们的眼中,却是一种可以信赖的真知识。

对伪知识的坚定信赖,即为迷信。对迷信的嘲讽并无多少价值,真正值得深思的,是这种迷信究竟从何而来?

西方画报描绘的1841年英国军舰攻击珠江口炮台

1793年,乾隆五十八年,英国马戛尔尼使团来访。该使团本为建立一种平等的通商关系而来,却被两广总督郭世勋在翻译上做了手脚,弄成藩属国对宗主国的“朝贡”。然后又有负责接待的钦差大臣徵瑞为迎合乾隆,谎称使团的船舱中恭恭敬敬供奉着乾隆画像,进一步将“朝贡”坐实。既然是“朝贡”,就得给皇帝行三跪九叩之礼。于是,接待者与来访者在这个问题上,就发生了冲突。徵瑞们定要马戛尔尼们三跪九叩,马戛尔尼们却只肯免冠单腿下跪,且说非要如此的话,那么清廷也要派一个地位相当的使节,向英王的肖像三跪九叩。

冲突期间,乾隆给前线的接待者们下达过一份谕旨。他在谕旨中说(为便于阅读,笔者略做了通俗化处理,下同):

乾隆谕旨里的“向闻西洋人用布扎腿,跪拜不便”,与林则徐们奏折中的“浑身裹缠,腰腿僵硬,一仆不能复起”,构成了一种跨越半个世纪的共鸣。

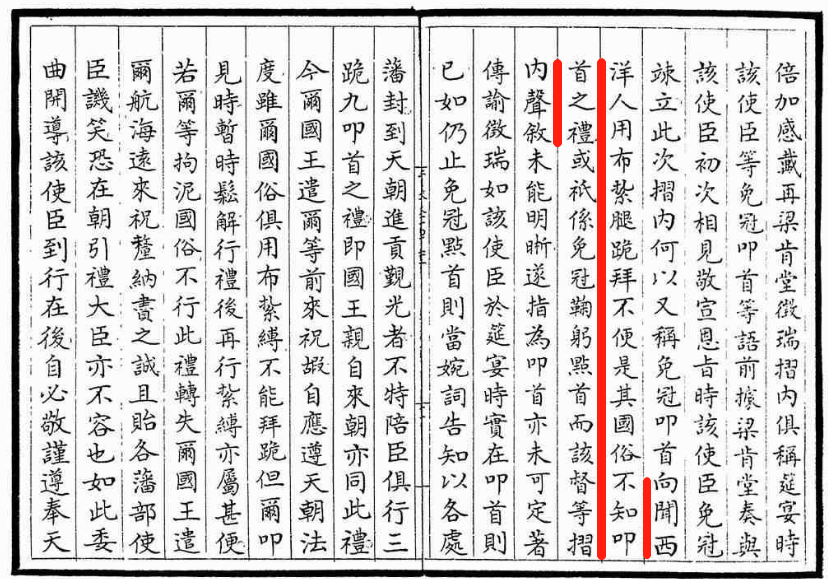

《清实录》乾隆五十八年七月的洋人“跪拜不便”

一方面,乾隆知道西洋人“用布扎腿”,也就是今天常见的打绑腿;也知道他们一贯行的是“免冠鞠躬点首”之礼。这显示他并不是一个完全生活在信息黑洞中的皇帝,对外部世界仍有一定的准确认知——这种知识很可能来自《大清一统志》的修撰,该书称,夷人拿黑毡做帽子,“遇人则免冠挟之以为礼”,见到人就把帽子摘下来算是行礼。

另一方面,乾隆又将“用布扎腿”当成了“跪拜不便”的原因,且不厌其烦地提醒负责接待的官员,要他们说服马戛尔尼一行在觐见时解开绑腿,以便行三跪九叩之礼。这显示他的知识来自道听途说,甚至有可能是自己的脑补,他并不了解英军绑腿的实际情形,所以建构出了一种错误的因果,且真的相信这种因果。

名画《细细的红线》,描绘的是1854年克里米亚战争中的英军(红色部队),可以看到英军绑腿的大致情状

在乾隆下达这道谕旨之前,徵瑞们一直在试图说服马戛尔尼使团三跪九叩,但没有拿“洋人跪拜不便”说过事——徵瑞们直接见到了洋人,洋人的绑腿是什么样,是否妨碍膝盖打弯,他们有很直观的认知。但接到皇帝的谕旨后,徵瑞们没有提出任何异议。相反,在回奏中,徵瑞是这样说的:

回奏里的这些话,自然全是假的。绑腿并未破坏使团成员的膝盖功能;马戛尔尼此时也未松口说同意三跪九叩,更不存在因为不会三跪九叩而惭愧、而跟着徵瑞努力练习。徵瑞说这些谎,只有一个目的,就是迎合取悦乾隆。当然,他也给自己留了后路,那就是马戛尔尼们“善于遗忘”。

西人绘制的马戛尔尼使团觐见乾隆,该图与历史实情有一定差距

最终的结果,是双方都做出了妥协。据黄一农的考证,马戛尔尼使团在承德觐见乾隆,所行之礼既非清廷期望的三跪九叩,也非英方坚持的脱帽鞠躬:

对乾隆而言,这是一种变了形的“三跪九叩”;对马戛尔尼来说,这是一种变了形的“脱帽鞠躬”。双方都能勉强接受,但双方也都不太开心。乾隆得到了自己想要的面子,但这面子打了折扣,并不十全十美。于是,“西洋人用布扎腿,跪拜不便”这个谎言,便成了掩盖折扣最好的说辞;有了这层掩盖,清廷就可以在官方文件中堂堂正正写入“行礼如仪”四个字。

嘉庆时代,“用布扎腿,跪拜不便”再次发挥了它的功效。

1816年,英国派了阿美士德使团来华,在跪拜问题上,使团只愿“脱帽三次,鞠躬九次”,引起了嘉庆皇帝的极大不满。双方重演了一番乾隆时代的斗争,最后嘉庆决定放宽标准,只要形式能挂靠上三跪九叩之礼,“起跪之间稍觉生疏”也无所谓;但双方最终仍不欢而散。事后,嘉庆将过错推给了负责接待的官员,又向做过广东巡抚的孙玉庭询问英国人的真实情形。孙玉庭告诉皇帝:

孙玉庭带来的信息,给嘉庆皇帝找回了面子。自此之后,洋人“用布扎腿,跪拜不便”这一谎言,便成了清朝官场与知识界一个无人敢于说破的基本常识。

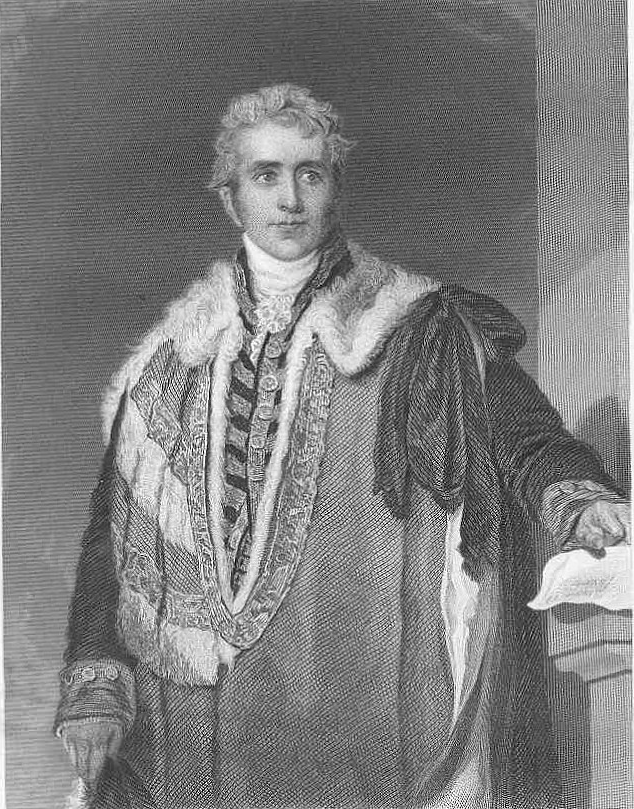

威廉·阿美士德(William Pitt Amherst)

在1840年,这个谎言终于爆雷了。不但叶钟进、汪仲洋这些知识分子掉进了坑里,林则徐、裕谦、邓廷桢这些处理中英冲突的一线官员,也被这个谎言所俘虏,深信英军“浑身裹缠,腰腿僵硬”,倒下就起不来,上了岸就没有战斗力。

尽管无法量化,但该谎言对清廷的战事造成了巨大伤害,是毋庸置疑的。

尤为可笑的是,裕谦还以该谎言为依据,与主和者在朝堂上展开了战斗。英军与清廷关系缓和南撤时,曾向山东巡抚托浑布递交文书,请求提供淡水与食物。托浑布满足了英军的要求,然后在给朝廷的汇报奏折中说“夷人欢呼罗拜”,感谢天朝的恩德。这本是一种习惯性的夸大其词,却被裕谦抓到了把柄。他上奏弹劾主和的琦善怯弱避战,同时把支持琦善的托浑布也扯了进来。奏折中说:

这场以谎言攻击谎言的战斗,虽然当事人相当认真,其实半点价值也无。

再后来,这枚已然爆雷的谎言,在民间演变成了洋人的膝盖骨比中国人少一块。

参考资料:王戎笙,《马嘎尔尼“谢恩信”和“跪拜如仪”质疑》;王开玺,《清代的外交与外交礼仪之争:一部从高傲到屈辱的外交史》,东方出版社,2017年;黄一农,《印象与真相——清朝中英两国的觐礼之争》等。

=========================================================

北宋军队战斗力低下的真实原因 | 短史记

问:请编辑说一说宋朝军队的战斗力。有说法称宋朝对外战争胜率超过了七成。

所谓“宋朝对外战争胜率超过七成”,是近些年才在中文互联网上出现的一种论调。这种论调基于一种很不靠谱的统计——该统计既不区分进攻战与防御战,也不区分小规模冲突与大规模战争,故被人讽刺为“好比两个人打架,甲弹了乙7个脑瓜蹦,乙给了甲3个大耳刮,但在统计上,甲的胜率是70%”。

军队战斗力低下,是北宋朝野公认的一个事实。

司马光对宋仁宗说过,本朝最大的隐患,就是“士卒不精”;欧阳修说的是本朝养了七八十万禁军,却“不得七八万人之用”,可用的士兵不足十分之一;《宋史.禁军上》里说,宋仁宗时,西部边境有战事,从京城派了禁军过去,结果却是“大率不能辛苦,而摧锋陷阵非其所长”,后来招募的新部队,虽命名为“万胜军”,结果却是“痿”名远扬,在党项军中传为笑柄,倒是名将狄青曾利用这一点,拿了“万胜军”的旗帜来给自己麾下精兵做伪装,成功欺骗过一次党项部队。

常见的说法是,宋代“重文轻武”的国策,以及“兵不知将、将不知兵”的更戍法(频繁调动军队主帅),导致了北宋军队的战斗力低下。但这种解释过于抽象,且给人一种似是而非之感——毕竟,以文职官僚为主体统治基础,是中国历史上大多数中央朝代的做法;防止军队私人化,也是所有朝代都在致力的命题。

影响北宋军队战斗力最核心的因素,其实是北宋王朝对“军队”的定性。这种定性,见于宋太祖赵匡胤与赵普等“二三大臣”之间的一次谈话。众人讨论的主题,是怎么做才会有“百代之利”,也就是如何才能让王朝千秋万代。赵匡胤的答案是:

大意是:唯有养兵这件事,可以让王朝存续千秋万代。遇上大灾之年,只会有造反的民众,不会有造反的士兵;太平年岁里出了变故,只会有造反的士兵,不会有造反的民众。

上面这几句话,意思有点模糊。宋神宗后来有一段解释,很有助于准确把握赵匡胤的逻辑。宋神宗说:

大意是:前代那些起来造反作乱的人,都是无业游民。太祖皇帝平定天下后,吸取了前代的教训,将全国的无业游民都招募到军队之中,用军队的组织和纪律来约束他们;给他们提供优厚的俸禄,让他们珍惜自己的生命,然后以生杀奖惩和等级制度,将他们困住。如此,这些无业游民不敢为非作歹,且可以利用他们去守护(也可以换个词,叫控制)良民,于是天下太平,再无民众起来反叛。这实在是自古未有的大智慧。

也就是说,对赵匡胤而言,除了抵御外敌,军队还承载着吸纳社会上的无业游民、消化国家内部的不安定分子的职责。这一对内职责的重要性,绝不弱于抵御外敌,甚至犹有过之。

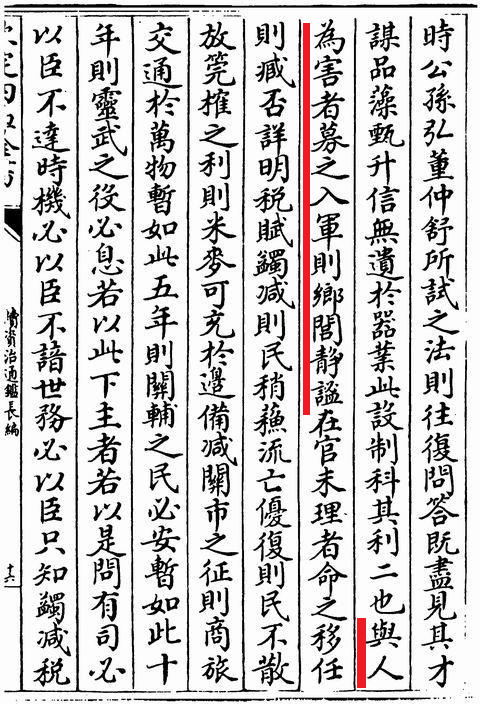

《续资治通鉴治长编》宋太宗至道三年的一道奏疏

自此,“以军队吸纳无业游民与地痞流氓”,就成了北宋王朝的一项基本国策。

宋太宗时代,将民间“与人为害者”全部招募到军队中,以实现“乡闾静谧”(见上图),是朝中大臣奏疏中的治国良策。

宋神宗时代,王安石曾批评道:“募兵皆天下落魄无赖之人”、“募兵多浮浪不顾死亡之人”——朝廷招兵的重点,是吸纳那些无法无天的落魄无赖。他建议宋神宗以“良农”为兵,却也不主张废弃对流氓无赖的招募,理由是将流氓无赖弄到军队当中,可以“令壮土有所羁属,亦所以弭难也”,可以将他们约束起来,也是一种消弭不稳定因素的好办法,即所谓的“每募一人,朝廷即多一兵,而山野则少一贼”。

宋末元初的马端临,在《文献通考》里,对北宋的这一国策,也有一段很准确的总结:

意思是:北宋军队招募来的兵员,全是些游手好闲的地痞流氓和亡命之徒,鲜少有良民。

《文献通考》对北宋募兵制的总结

马端临还提到,武人在北宋是受到歧视的,“老兵”在当时是一种非常难听的骂人话。“以军队吸纳无业游民与地痞流氓”的基本国策,直接导致了北宋军人素质的集体低下,也进而导致了武职官员在政治集团中备受文职官员的歧视。

北宋的中央禁军与地方厢军,即是在这样一种基本国策下迅速膨胀起来的。每有饥荒、水灾之类的变故,当局就会启动募兵,从灾民中招募那些已然破产的青壮流民入伍,以免他们成为社会上的隐患,且以招募数量的多少作为考核地方官员的指标。开国之初,宋军数量尚只有40万上下,至宋仁宗时,已有120万之多,用时人蔡襄的话说,这是自五代往上直到秦汉,“祖宗以来无有也”,从未有过的规模。

也惟有这种规模,才能实现“每募一人,朝廷即多一兵,而山野则少一贼”的治国之道。

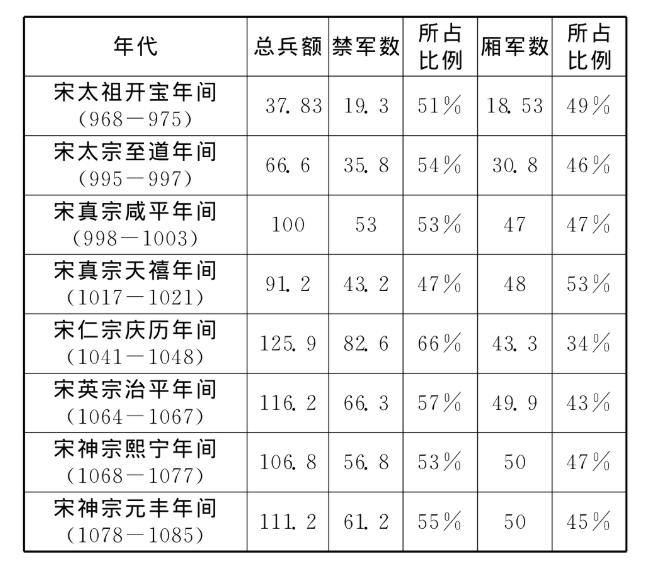

北宋军队数量变化(单位万人,引自朱舸《兵制对北宋国防开支及军事实力的影响》)

与之相配套的,是优厚的待遇。宋太祖时代,一名禁军的年俸大约是17贯,一名厢兵大约是10贯。这笔钱足够维持一户中等人家的全年温饱。到宋仁宗后期,禁军年俸已上调为50贯,厢兵年俸上调至30贯,以致于宰相富弼说,朝廷的的财政收入“十中八九赡军”,绝大多数都用来供养军队了。到了宋徽宗时代,禁军年俸又上调为60贯,厢兵年俸上调至36贯。

这庞大的规模与优厚的待遇,确实在一定程度上消弭了北宋王朝内部的不安定因素,一个可能的证据就是北宋民变的密度与强度,要小于其他朝代。但它毁掉的,是北宋军队的战斗力。

冷兵器时代,军队的战斗力主要取决于如下几点:

北宋禁军专门拣选精壮之人,且与地方厢兵之间有一种升降流动,厢兵里的精壮者,可以升入禁军;禁军里身体垮掉的,要被落降到厢兵。身体素质方面,总体上不会有太大问题(当然也免不了有弄虚作假)。北宋以超过七成的财政收入供养军队,武器的数量与质量,也不会与外敌有太严重的差距(除了马匹)。北宋160余年,在这个时间跨度里去观察,也不能说所有的军事长官都不合格。

所以,真正值得注意的,是军队的训练状况与军队的纪律性。问题也恰恰出在这里。所谓无恒产者无恒心,指望游民在军营中好好训练,在战场上令行禁止乃至奋不顾身,古往今来,都是一种不切实际的幻想。

北宋朝野其实也很清楚这一点。

宋仁宗时代,御史吕景初上奏请求停止“养兵”,停止往军队里招募游民,理由之一正是这些游民毫无战斗力,“战则先奔,致勇者亦相牵而败”,上了战场无视军令拔腿就逃,连带着把军中那些勇者也坑了。欧阳修也说,这些家伙拿着高俸禄,“或老卧京师,或饱食塞下,或逸处郡邑,或散居邮亭,未尝荷一戈也”,算不得正经的士兵。

宋神宗时代,大臣张方平建议朝廷实施军垦制度,引起许多人的反对意见。最有力的一条就是游民无组织无纪律,无法屯垦。反对者说:唐代以前,士兵与农民一体,所谓士兵本就是从农田中征召去的,所以不难让他们从事农垦。然而,“今之军士,皆市井桀猾,去本游惰之民,至于无所容然后入军籍”,当代的士兵,全是些在社会上无非作歹、没有出路的流氓无赖,这些人早就骄纵惯了,平常时日,军官们也不敢强迫他们做不愿干的事,“是可使之寒耕暑耘者乎?”,要他们老老实实去种地,太不现实了。

中央禁军存在的这些问题,地方厢兵全都有。厢兵的本质,是禁军挑拣剩下者,和自禁军中退下来养老者,战斗力自然是更逊一筹。宋仁宗时代,朝廷财政吃紧,于是下令让地方官府从厢兵中调人去做“役人”,这个口子一开,厢兵就更加不成样子了。他们被地方官府或调去做买卖,或调去砍树烧炭,或调去从事刺绣,或调去吹奏乐器,以至于同时代的苏舜钦上奏说,这些厢兵“终日嬉游市间”,以刺绣绘画为业,实在是与军队二字完全挂靠不上。类似的情况到了南宋也没有改观,兵部侍郎李邴曾愤然对宋高宗说,厢兵们在给人抬轿子、玩杂耍、做跑腿,“所谓厢军者,臣不知其所谓也”,所谓的厢军,臣我实在不知道它是个什么东西。

地方厢军变成了这幅模样,于是就有了《东都事略》里所记载的“淮南宋江起为盗,以三十六人横行河朔,转掠京东诸郡,官军莫敢撄其锋”;也有了后来的金军长驱南下直抵汴京。

不可用无业游民和流氓无赖来构筑国防,本是一个常识——戚继光在《纪效新书》里就说过,招兵时“第一切忌,不可用城市游滑之人。……第一可用,只是乡野老实之人”。

戚继光懂的道理,行伍出身的赵匡胤自然也懂。他之所以做出与戚继光相反的事情,是因为他愿意牺牲军队的对外战斗力,来换取王朝的“百代之利”。而历史的进程,证明了赵匡胤的制度设计是错的。