短史记(四十一)

清朝海军士兵与日本警察斗殴的真相 | 腾讯新闻短史记

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

出品:腾讯新闻短史记

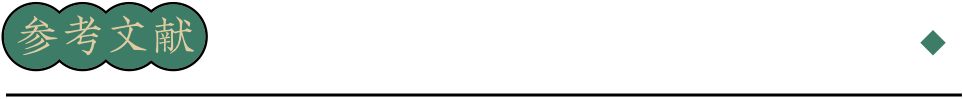

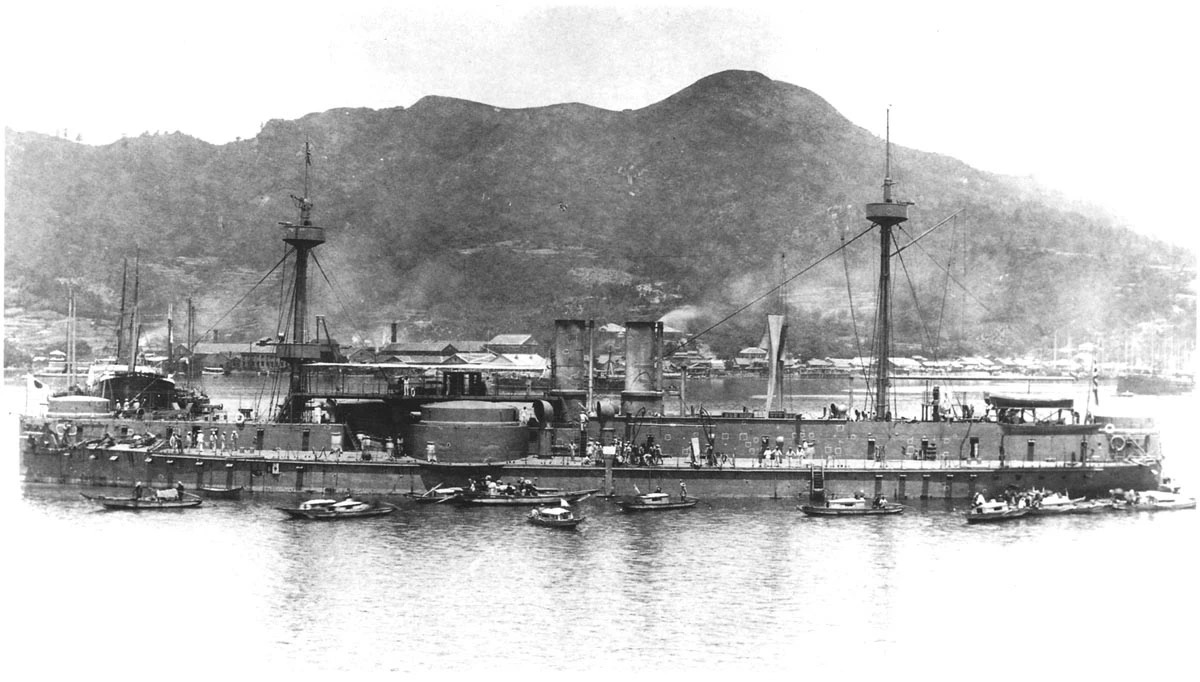

“下午1点左右开始,各舰的上岸水兵已经达到四百数十人之多。他们在市中到处游荡……(下午6时)阪本半四郎巡查在广马场町巡逻中,一名迎面而来的水兵打掉了他的帽子,那名水兵还用西洋小刀对着他比划。这些水兵浑身酒气,举止异常;在长崎居住的清国人,对警察也是百般嘲弄和侮辱。……(下午8时左右)3名清国人(不是水兵)堵在(3名日本巡警)前面,三番五次,反复纠缠,要么伸手触摸警察的面部,要么拿小刀对着警察比划。有些清国人再次出来,企图夺取福本巡查的警棒。福本巡查正要采取防范措施,后边又来了一个人,双方扭打在一起。这时,忽然有人大喊一声,20名水兵一下子从餐馆里冲了出来,向福本巡查扑去。福本巡查头部遭到一顿毒打,倒在地上,当场死亡。喜多村巡查也被打倒在地,但被一家清国人拉进屋子里,幸免于难……”[9]

(1)13日的冲突导致日警重伤,中国水兵乃是轻伤,并无报复的必要。

(2)水兵上岸已严禁携带兵器,丁汝昌又命亲信武官随行弹压,有组织的复仇活动不可能出现。

(3)水兵登岸200余人,凶刀仅有4把,且水兵受伤皆在背部,应是遭遇突袭逃命时被伤及。

[14]《明治前期日中关系史研究》,第169页。

=========================================================================

光绪皇帝的大冒险:聘请洋人编练十万新军 | 腾讯新闻短史记

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

出品:腾讯新闻短史记

说一说甲午之战后,光绪皇帝的“十万新军计划”。

众所周知,甲午战争中,清军在海战与陆战两条战线上均遭逢惨败,其中又以陆战最为不堪。按日军的统计,当日“派往海外的士兵,每人约放步枪子弹八发,每门大炮约放炮弹一百发”即取得了战争的胜利,只约等于日俄战争的南山战役里日军两天的弹药消耗。故此,日本历史学者藤村道生曾感慨:“如果仅限于同清国陆军作战,就可知日清战争的军事规模,是微小的。”[1]

清廷意识到整个陆军需要推翻重来,约始于1894年10月。该月下旬,参与过黄海之战的德国前陆军军官汉纳根(Von Hanneken),被总理衙门召至京城咨询。参与咨询会的,除了汉纳根与德璀琳(天津海关税务司,汉纳根的岳父)外,还有恭亲王奕?、庆亲王奕劻、总理衙门大臣翁同龢、李鸿藻、张荫桓、汪鸣銮、敬信等。阵容相当豪华。这种豪华,主要体现了光绪皇帝的重视程度。

据翁同龢日记,这次咨询会长达三个小时。汉纳根建议清廷“另募新兵十万人,以洋法操练”[2]。据军机处给光绪皇帝的回奏,汉纳根还提到,这批新军要想练成,“至快亦须六个月”[3]。当时,日军的进攻正势如破竹,大有直接打进紫禁城的架势。焦虑万分的光绪皇帝,无法坐等六个月,一度有意当面召见汉纳根咨询有无其他计策,但被恭亲王、翁同龢与李鸿藻三人力阻[4]。

在确信“十万新军计划”来不及挽救战场局势后,为了治本,光绪皇帝仍决定将计划推行下去。皇帝的主张得到了翁同龢的支持,却遭到了军机大臣荣禄的抵制。据翁同龢日记,1894年11月14日,他前往督办处讨论“聘用洋将练兵十万”一事,气氛便很不融洽:

意即,在这次会议上,翁同龢的主张遭到了荣禄的抨击,且在辩论中落了下风,以致于原定练兵十万的计划,被无奈裁减为“三万最妙,至多不过五万”。

另据荣禄给陕西巡抚鹿传霖的书信,当他与翁同龢争论时,在场的恭亲王、庆亲王与李鸿藻等,均持作壁上观的态度:

恭亲王等人不表态,坐观荣禄与翁同龢吵到几乎要决裂的程度,显示他们对光绪皇帝的计划也颇有疑虑。但光绪皇帝意志坚定。次日清晨,荣禄便接到了皇帝的警告:

荣禄在书信里告诉鹿传霖,他之所以反对皇帝的计划,是因为担忧清廷的军权落入外人之手,“中国财富已属赫德,今再将兵柄付之汉纳根,则中国已暗送他人,实失天下之望”——英国人赫德掌控了海关,再将新军交给汉纳根训练,等同于将清廷的财权与军权都交到了洋人手里。他还对鹿传霖说,翁同龢支持汉纳根练兵十万,实在不知是何居心!——其实,荣禄很明白,翁同龢的立场,代表的是光绪皇帝的意志。

光绪皇帝当日斥责荣禄的谕旨措辞极为严厉。谕旨说,汉纳根的主张“颇多中肯”,日军此番正是“专用西法制胜”,皇帝已经决定采纳其建议,其他人不必再有争论,接下来只须遵照谕旨去办即可:

谕旨没有直接点名,但荣禄肯定能够读懂,“按律严办,绝不宽贷”云云,正是针对自己而言。

汉纳根能够得到光绪皇帝的青睐,有两个原因。

第一个原因,是光绪皇帝的知识结构倾向于西学。自1891年起,光绪即开始有意搜集阅读与西学相关的书籍报刊,尤其喜好阅读广学会出版的论述改革的著作。这种阅读经验让皇帝对“西学”有着极大的好感

第二个原因,是汉纳根的主张有助于光绪皇帝获得军事掌控权。按汉纳根提交给光绪的方案,此番练兵,须同时建设新式陆军和新式海军。陆军方面练兵十万,“军制悉照德国良法”,由皇帝直接担任统帅。考虑到皇帝不可能去军队任职,“必须命一亲藩代行,使各统将奉合惟谨。亲藩恐未周知西法,是以大帅用一洋员为之军师;各营统将,亦各延一洋员,为之教习,帮同办事”——须指派一名可信赖的皇族中人代行统帅之职(大概是指恭亲王),该统帅大概率不懂军事,所以须配备一名洋将作为军师(指汉纳根本人),各营将领也均须配备一名洋将作为教习,来协助练兵。海军方面,则须“派一洋员为全军水师提督”,该提督须接受光绪皇帝的直接领导。[8]

皇帝与恭亲王等人完全理解上述用心。汉纳根回忆说,自己向恭亲王、庆亲王等当面献策时,便明确主张这支新部队“舍仰秉庙谟之外,疆吏不得节制”,只听从皇帝和中枢的调遣,不受任何地方督抚支配。也正因为如此,计划遭到了督抚们的集体抵制:

汉纳根说恭亲王和庆亲王都很“嘉许”他的计划,可能略有夸张。目前可见的材料,只能证实二人未曾表达过反对意见,但也未旗帜鲜明地支持过该计划。但他说“疆臣心大不惬”,不愿支持光绪组建“御林军”,则是事实。

据张荫桓日记,李鸿章(当时尚坐镇直隶)对此事,即明确持反对态度,称“汉纳根虽有才而不易驾驭,不图内间抚番至此”,认为汉纳根是一个有才能但难以驾驭的人(李鸿章与汉纳根共事多年),将十万大军交到他的手里,是一种巨大的冒险。[10]

湖广总督张之洞也明确反对汉纳根的“十万新军计划”。他在给朝廷的奏折中说:“总之,欲用洋将,必须令归外省督抚节制钤束,断不可令径归总署及督办军务处,方能听用。”[11]

更让光绪皇帝泄气的,是他指定的对接人胡燏棻,也“审时度势”委婉地唱起了反调。胡燏棻在奏折里,对汉纳根的计划大浇冷水。先强调了一番费用高昂,筹集艰难,然后说汉纳根如此积极,可能只是想忽悠朝廷“多购船械”以便从中牟利;最后则说将军队交到汉纳根手里,再起用一大批洋将,日后恐怕难以约束。必须要有一种办法,“使汉纳根无掣肘之虑,而臣亦得操驾驭之权”[12],这件事才可以去做。

胡燏棻因呈递改革建议书而被光绪皇帝赏识,但他本质上是一个以明哲保身为处事原则的人。他既不想主持练兵,也不想卷入中枢的政治漩涡。于是就有了上面这番表态,所谓“使汉纳根无掣肘之虑,而臣亦得操驾驭之权”云云,其实是在给光绪出难题,把球踢回给了皇帝——皇帝让他来对接汉纳根,便是要他来解决问题的,既要让汉纳根放手用德国模式来训练新军,也要防止新军从清廷的军队变成德国的军队。见到胡燏棻把交给他的任务又踢了回来,光绪皇帝必然极为失望,也极为无奈。

♦ 光绪皇帝,引自故宫博物院网站

恭亲王与庆亲王不表态,荣禄、李鸿章与张之洞明确反对,连胡燏棻也暗戳戳地想撂挑子。内外皆无支持者,光绪皇帝只能宣布终止汉纳根的练兵计划。然后以一种聊胜于无的心态,将练兵事务交托给了胡燏棻。胡的练兵计划只有五千人,鼓捣了一年最后只编成一支4750人的部队,号为“定武军”,且仍然是一支传统军队——胡对军事一窍不通,也始终无意在军队做事。1895年底,他找准机会毫无眷恋地离开了“定武军”,跑去督办津芦铁路。

再之后,训练新军的任务,便被交付到了荣禄所欣赏的袁世凯手中。1895年12月8日,督办军务处上奏,说袁世凯拟写提交的新军编练计划很周详妥当,请皇帝下旨将“督练新建陆军”[13]的工作交给袁世凯专门负责。光绪皇帝当天便下旨批准。但批复上谕里只有指示与警告,没有任何的温言与鼓励——皇帝明令袁世凯须“大抵参用西法,……专仿德国章程”,还警告他须按指示好好干,切不可再练出一支传统军队,否则“惟该道是问,懔之!慎之!”[14]

这些峻切的言辞背后,潜藏着光绪皇帝因“汉纳根十万练兵计划”被迫流产而久久难平的愤懑。这种愤懑积蓄到戊戌年,将会有一次总的爆发。(来源:腾讯新闻)