凡人往事(188)

上文学课的月嫂

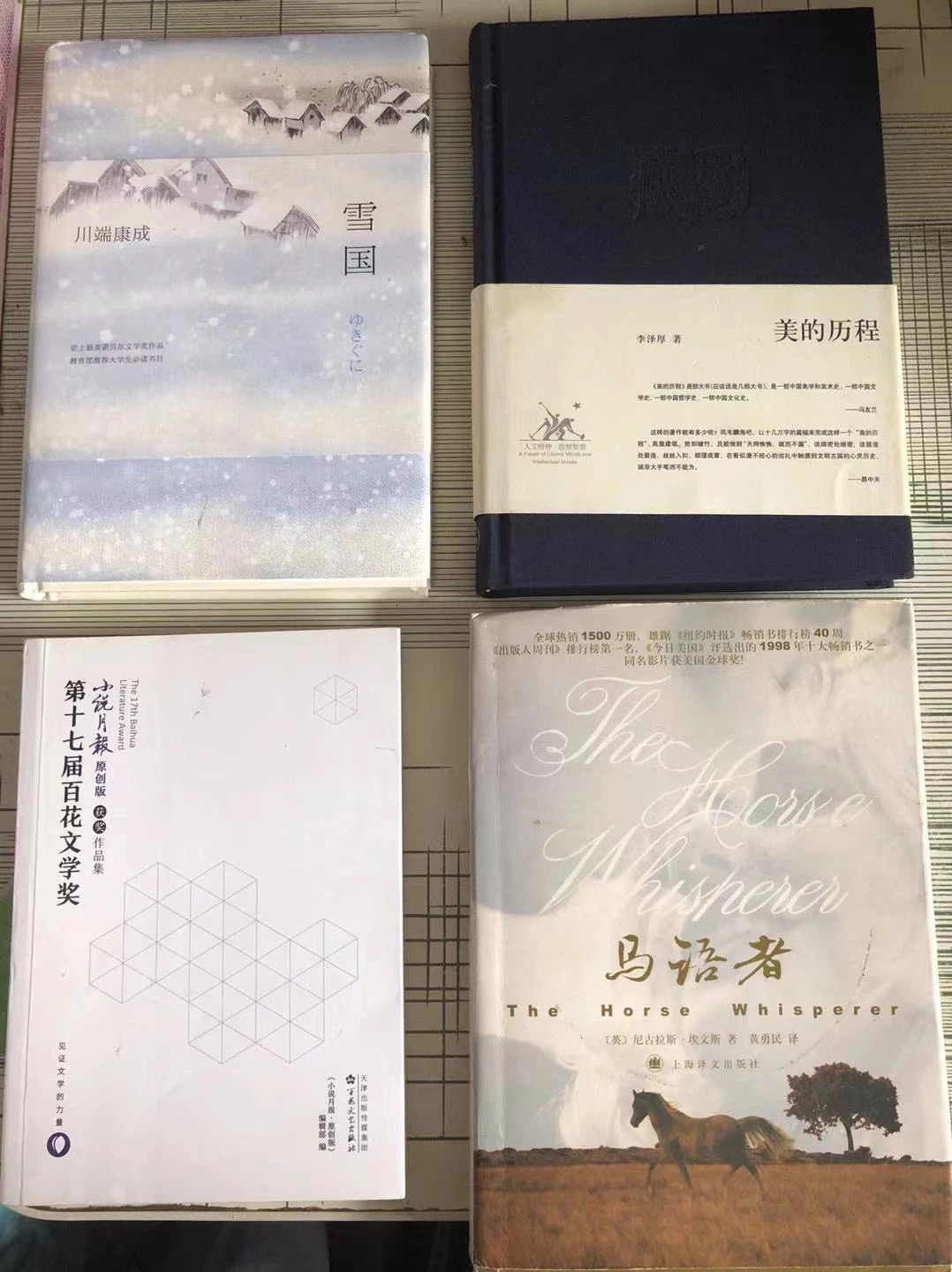

图|文学小组课堂

02

被命运踩踏至底层,颠沛辗转的生活中,文学就像一根从天上垂下的绳索,让施洪丽偶尔可以攀援而上,透一口气。

03

在老家休养的半年,施洪丽常会觉得不自在。村里一位老年女性经常吹嘘自己傍上过一个退休工人,趁对方弥留之际哄骗他给了自己一万元,钱一到手立刻离开,连对方的葬礼都没去参加。

编辑 | 雷磊

=============================================================

这些年轻人,为什么要给自己买养老房?

这里是每日人物的专栏“千万间”。

房子背后,是人,是城市,也是我们生活的世界。我们纪录人与房的故事。一方面,试图帮助年轻人了解地产以及城市的运行,以作出更理性的置业决策;另一方面,透过“房”这个角度,去理解社会,探讨人和环境的关系。

这期我们关注买养老房的年轻人。这届年轻人早早开始思考养老问题。清华大学经管学院2020年10月发布的《国人养老准备报告》显示,超过70%的90后考虑过养老规划,80后考虑过退休规划的人数比达到了80%。很多人则把“买养老房”作为他们面对未来衰老的手段。

有意思的是,虽然买了养老房,但是“养老”对大多数年轻人而言还是个遥远而模糊的概念。他们谈论、购置养老房的时候,到底在追寻什么?

文 | 钱衍

编辑 | 楚明

运营 | 小小

1994年出生的黄淇很早就开始严肃思考“自己老了怎么办”的问题了。

她觉得自己需要一套养老房。工作的第一年,长年住宿舍的她路过自己生活的县城中心一座新开发的楼盘时,驻足开始盘算了起来:点开地图,附近有3家大医院,离高铁站也不远,“去长沙看病也方便”;几个亲近的亲戚都住在附近的小区,彼此照应方便;年轻人需要的商业和娱乐应有尽有。

这个湖南三线城市的下辖县城房价不高,70平米在当地属于小户型,首付大约10万元,黄淇大学期间做家教和代购攒下的积蓄能够覆盖大半。

一番迅速的思考后,黄淇借了几万块钱凑够了首付,签下了购房合同,变成了业主。那一年,她23岁。

人未衰,心已向老,黄淇对养老的担忧源自安全感的匮乏。出生于重男轻女并且有哥哥的家庭,父母对她生活和学业上的支持向来不多。高考那年,她原计划“考得离家乡远远的”,但离自己心仪的大学差了几分,父母未经她同意就把志愿调到了本省一所师范大学,毕业后有定点中学的工作,适合女孩子结婚生子。

“被强制安排”的黄淇心头一直憋闷着一块阴云,她把安全感寄托在了这套属于自己“老有所依”的房子上。工作3年后,她还清了首付的借款,辞掉了老师的工作,摆脱了“被安排”的命运,奔向了自己追求的自由。

黄淇辞职后南下深圳,找到一份互联网大厂的工作,做电商文案。深圳的节奏密不透风,她所在的公司实行大小周工作制,强度很大。虽然上班时间灵活弹性,但是在公司的时间几乎全都用来开会,自己份内的工作只能带回家熬夜做。

一直认为自己身体“健壮如牛”的她,几次熬到凌晨三四点时出现了严重的心悸。后来一次洗澡的时候,她摸到自己脖子右边鼓起了一个硬块,镜子里一看,是一块明显的凸起。黄淇感到害怕,去医院检查,幸好只是淋巴炎,医生一再嘱咐她要注意作息、少熬夜。

从医院出来后的一天,黄淇坐在深圳干净的公交站长凳上,看着人来人往,一片忙碌景象。等车的黄淇开始思考,这是我想要的人生吗?我是一个什么样的人?我想要什么样的生活?那天的公交车站仿佛是黄淇“顿悟”的场所。

她开始梳理:首先,自己是一个特别热爱工作的人,对自己手上的工作总有种“奉献生命”的势头;但同时,自己又特别需要自由、需要放松以及和朋友们的交流。回顾在深圳的大厂生活,黄淇觉得自己变成了一个没有感情的工作机器,整个人好像一个空壳,麻木而疲惫,茫茫然没有尽头, “我再也不想这样工作了”。

黄淇不久后便又辞了职,回到老家重新参加考试,当回了老师。

比起黄淇放弃铁饭碗主动跳入互联网大厂后再回归,她的很多同龄人早就更坚定地选择了稳定。2021年国考报名人数达到了157.6万人,创下近3年来最高,其他编制岗位的考试也非常火热。在一些90后眼中,回到安全的地方比追逐缥缈的远方更实际。

拥有一份有编制的工作,一处像壳儿一样可以躲起来房子,黄淇又给自己配上了重疾险和商业医疗保险,过上了“至少可以安全变老”的生活。

如果说黄淇是从“内卷”游戏中退出的选手,那比她大12岁的李涵则属于“好像卷赢了”,但是不想再卷、也卷不动的人。一毕业就在北京工作的她,在即将迎来40岁的年纪开始琢磨离开北京的退路,以及给自己购置一处养老房。

李涵自认为在事业发展上还是很幸运的,行业的每一次变革,她都恰巧赶上了当时风头正劲的公司,获得了不错的收入;但物质收获伴随的是无穷的压力,她对30岁出头那段时间的记忆就是无尽的加班,在不同的公司加班,“不管哪个公司,大家都一样,没人能从中剥离”。

虽然被同行的朋友们戏称为“踏在行业浪尖的女人”,李涵的自我定位却是“被历史洪流裹挟的无知群众”。被疫情困在家里的日子,李涵自己内心真正的价值观慢慢发出声音,她开始觉得,世界还不知道会走向何方,不如找个地方躲起来,过自己的小日子,“什么都能放弃,一切就都很好”。

喜欢四处游玩的李涵一直很喜欢成都,无论是度假还是出差,每年她都至少会去一次。每次造访,她都能感受到这座城市的快速变化:逐渐完善的地铁路线、越来越方便的高铁和机场,越来越多的大公司也开始在这里设置办公室,产业发展越发蓬勃。巴蜀地区的历史文化和生活节奏对李涵来来说也“巴适”得很。

2018年底,她把户口从老家迁到了成都。由于限购政策,2020年底才获得购房资格,“因为有了限购,就有一种必须要买的感觉”。与此同时,国内冬天零星出现的疫情病例又一次拨动李涵的心:“你看看成都和北京流调轨迹的差别,北京中年人住在顺义每天通勤两小时还要考研,而成都的生活非常丰富。”

成都从此更夯实了李涵心中“养老圣地”的地位。

虽然离真正的养老还遥遥无期,成都郊区的家对于李涵来说变成了一个随时可以触达的避风港。今年的清明、五一两个小长假,李涵两口子都飞到了成都,过上了当地人同款的“开车在周边到处‘耍’”的假期。

而独立建筑师林芝和晓东夫妇则被生活的压力逼出了自己的“养老桃花源”。2015年,刚过而立之年的夫妇俩把房子买在了杭州北郊。由于小区在一处山清水秀、宁谧便捷的社区,朋友们都称之为“养老桃花源”。林芝第一次接婆婆来小住时,婆婆对她说:“这儿太好了,让我现在‘死’在这儿我都愿意。”

85后一代的夫妻俩在北京上学和工作了近10年,2016年底,两人被北京高昂的生活成本和不友好的天气压得喘不过气。林芝回忆起来,那年整个冬天几乎都是灰蒙蒙的。两人于是收拾家当,南下去开创自己的事业和生活。

然而,把家搬到杭州后的3年内,夫妇俩住在里面的时间累积起来不到2个月。作为职业建筑师,他们对自己的家进行了精心的设计,但装修始终没有真正完工。由于两人常年奔波于各地的项目现场,自己家的施工总是排在最后。

2020年初,由于发展需要,两人不得不搬回北京时,家里订制的门尚未装好。

身处“养老桃花源”,林芝和晓东的房子倒还真发挥了养老的作用:如今,夫妻俩退休的母亲们轮流去杭州居住,尤其是林芝的母亲,安顿下来后第一时间找到了社区的老年大学,每天忙碌于古筝课、舞蹈队和游泳,同时还在院子里种了一地的绣球花。

住久了,她就换亲家母来照料花园,自己背包出门旅游。

两位母亲都来自三四线城市,一辈子在体制内工厂工作,经历过下岗潮的动荡,习惯于清苦的生活。退休后看似过上了令人羡慕的生活,但是内心始终为儿女们悬着一颗心。

林芝感叹:“她们的积蓄和养老金都不多,小地方的房子也不值钱,儿女还不省心,搞不懂每天忙忙碌碌在干啥。买了个挺好的房子,价格虽然涨了,但是因为不会卖所以也没啥用,现在就给两个老人养老,可能我们也得等老了那一天才能去住吧。”

所以,这套房需要承担“接力养老”的职责。对于这代独生子女来说,他们迁徙到什么地方,他们的父母将来可能也要跟着漂流到何处。

令晓东和林芝妈妈无法安心的一方面是两人的事业。在体制内待了一辈子的她们,看着儿女“没有单位”的状态,总也没法踏实。虽然两人的作品获奖无数,在母亲们眼中依然是“漂泊无根”。另一方面,她们担忧的是,已经35岁的两口子至今不要孩子。

“不是我们不想生,而是我们不配啊!”夫妻俩这样调侃自己。林芝和晓东曾认真考虑过,如果有了孩子,自己绝对不会去“鸡娃”,小孩上“菜小”就行。但是环顾有孩子的同龄人的状态,两人觉得“我可能连‘菜小’都供不起”。回到北京后,两人的事业有了很大起色,也意味着加倍的忙碌。即便不考虑养孩子的物质成本,两人无论时间还是精力都应付不了一个孩子。

面对母亲们的焦虑,两人只能硬着头皮逃避。

李涵两口子则一早做好了丁克的打算,虽然年长几岁的他们的经济状况要好得多,也不讨厌小孩,但仔细思考下来,两人觉得生孩子是件“性价比”不高的事情,“我不需要传宗接代、养儿防老,也不需要有个孩子让生活变得稳定进入正轨”。相比之下,他们觉得,有孩子会抹杀生活的很多可能性。

李涵现在的生活状态,“想停下来就可以停下来,不想停就不停”,而有孩子的同龄人,李涵觉得他们“根本停不下来”,“那些有孩子的同龄人太忙了,忙到他们根本没有空隙去考虑老了之后的事情”。

80后、90后的年轻人中,相当一大批人或主动或被动地彻底走出了“养儿防老”的传统家庭文化循环,走向没有人尝试过的前路,没有前例可供参考。

无据可循的不仅是家庭结构,还有工作。他们1960年代前后出生的父母年轻时很多只能在体制内的工作岗位上一直做下去,没有太多选择,也没有太多顾虑。但他们的子女则面对完全不同的境遇:选择更多、收入更高,但消费也高,工作的稳定性却更低。

面对这些不确定性,林芝显得有点丧,“妈妈和婆婆担心我们不生孩子老了没人管,但我都不确定自己能不能活到拿国家退休金的那一天,别说20年后怎样,我对5年后的生活都没有想象”。对于他们来说,那套“养老桃花源”,成了对母亲们尽孝最切实的工具。

相比于林芝避免去想象太远的未来,年纪小很多的黄淇却已经在担忧自己的身后事了。

她目前没想过要结婚,即便结婚也不想要小孩,存够钱去住养老院。她拼命地攒钱和赚钱,寒暑假的时候奋力做各种兼职。

除了存钱,大部分年轻人对“如何准备养老”知之甚少。清华大学的《国人养老报告》显示,虽然大部分受访者都有退休规划意识,但真正付诸行动的只有15.9%,有完整规划的则只有1.4%。造成差距的原因不仅仅是公众行动力差,更多的是“不知道怎么做”。

“看理想”4月发布的《这届年轻人还没有对象,已经开始考虑养老了》一文中提到:“虽然‘养老’总被描述为一种终将会实现的美好愿景,但在商业模式、社会支持和监管普遍缺失的现实情况中,如何实现的可能性却愈发模糊,更不用说未来数十年时间所带来的巨大变量和不确定性。”

一些“以房养老骗局”“养老院虐待事件”让黄淇有些担忧,为此她甚至进一步规划了备选方案:如果找不到好的养老院,那就请感情很好的表妹为自己送终,“40岁左右我可能会去寺庙预订个位置存放骨灰,表妹们只要替我送终就好,我所有的财产都留给她们”。

对于“没有孩子老了怎么办”,李涵则毫不担心:“反正不要孩子的人那么多,等真的走到那一天,这些人的养老问题就变成了刚需了,无论是人民的智慧还是国家的层面,一代自有一代的解决办法。”

相比于李涵的乐观,黄淇对“找不到好的养老院”的担忧并不完全是杞人忧天,北京师范大学中国公益研究院2019年公布的一项报告中显示,我国养老护理人才的缺口规模也已达到500万人之巨。深圳健康养老学院院长倪赤丹研究也发现,深圳市养老行业一线从业人员流失率高达20%以上,从业人员呈现“三高三低”的特点:年龄高、劳动强度高、流失率高;学历低、待遇低、职业认同感低。

独生子女居多、不愿或无力抚养孩子的年轻人们只能慌张地将“养老”的准备指向了最实际的东西——存钱和买房。

事实上,好的养老服务的确总是供不应求。林芝夫妇在杭州小区的隔壁就有一家颇有名气的中高端养老公寓,收住对象包括“自理、半自理/半失能、不能自理/失能卧床、特护”几类,费用高昂。邻居中一对跟他们关系很好的75后丁克夫妇给自己母亲在那里预订了位置,并且打算自己老了就卖掉现在的房子也搬过去。

“他俩交钱当天排了好长队,连我们的电话都顾不上接,特别火爆、供不应求”,林芝觉得邻居这样的养老方案“看上去不错”,但换到自己家的场景,具体的措施还没有细想。

双方母亲的身体状况不错,还处于刚退休享受生活的阶段,林芝和晓东的精力也被事业占据得满满当当,无暇顾及太远的将来,也不确定到时候是不是有财力支撑两代人享受高端养老服务、“走一步算一步”成了两人的生活首要准则。

对于很多年轻人来说,他们根本无暇去想象真正衰老了、失能后的日子是什么样子的,“养老”对他们来说是一种遥远的寄望,更多代表着不需要被工作和世俗负担裹挟,能够按照自己的节奏去工作和生活。

林芝当前的理想是“40岁后能住在自己的房子里过上养老生活”。“养老”在她的概念里不等同于退休,而是有足够的实力,能支持她在杭州工作。

有了房子后,李涵开始定期查看成都的工作岗位,希望能够等到合适的机会。至于到底什么时候能彻底转移到成都去过自己理想中工作和生活平衡的悠然生活,她并不确定,“但是我有了一个地方我想什么时候去,就能什么时候去”。

黄淇对“养老”的想象则最浪漫:她希望能攒够足够的本金,跟几个朋友合伙开一家小小的精品养老院。“如果不现实,我们就去开个有客房的居酒屋,无论朋友们结没结婚,老了以后这里都是一个大家互相搀扶的养老根据地。”

(文中黄淇、李涵、林芝、晓东为化名)