凡人往事(186)

90后渣土车司机:“驾驶楼”里没有飞驰的自由

编辑 | 李泽

================================================================

我不想回到出租屋,回去就没人说话了,连书都看不进去

最初的时候,我总是害怕回去。特别是到了快下班的时候,我就分外害怕。

回到租房,我就没人说话了,连书都看不进去,租房四周的人我都不认识。

放假的时候,我就一个人坐在那里,一整天都没开口说话。我就整理杂物,在本子上乱涂乱写,在网吧上网,然后期待快快上班、快快上班。

《关于城市的乡愁》(节选)

作者:邓安庆

一、出走

很抱歉,迟了两天才给你回信。你的信我早就看完了,一时间心中有很多感触不知怎么说出来。

几年前我也跟你一样,刚刚大学毕业。那时候找工作找到最后,如果别人能让我去扫地我都愿意。后来终于在一家广告公司找到了一份月薪六百元的工作,我高兴得买了一袋平时舍不得买的香蕉,一路沉浸在兴奋的情绪中,后来这袋香蕉没吃完就被我遗忘在公交车上了。

我读的是普通的院校,因为学费没有缴清,也没有拿到毕业证。读书的这个城市也是普通的小城市,在这里我工作上班,每天都想着省钱,否则吃饭会成问题。因此我特别理解你现在的境况。你在这样的小地方,不喜欢自己的工作,也没有可以交流的朋友,每日都带着一种郁结的心情上班。似乎前途也是渺茫,不知道该怎么走。这我都经历过。

今年的某一天,我坐在青岛海边的一个酒屋前,打电话给一位朋友。因为她的一句话,让我后来的人生有了突破性的转折。

那是我工作后的第二年,我参加一个培训,那时候我坐在她的车子里。我们相互聊着。我告诉她我在这两年的感受,她一边开着车一边说:“如果我是你,这么年轻,就会到外面好好闯荡一番。”

这是一句很实际的话,当时我正处于一种不满自己现状的情况,可是一想到要离开就开始摸摸自己干瘪的钱包和对未知前途的担忧。她的一句话突然给了我非常大的信心。我想着我不能这样下去了,每个月几百块的工资,欠了一屁股的债,工作爱情都不顺利,是该出去闯荡了。她万万没想到,她自己早就忘记这句话了。

从那个小城市离开,我去了大城市,几次被炒鱿鱼,生活一度拮据到每天只能吃馒头的地步,债台高垒,可是很奇怪,心态却非常平和。因为我想有一个信念在支撑我:相信时间,时间会让一切改变。更深层的是:日子会越来越好。因此我对于目前的状况就都能忍受了。

何况生活不只是生存这一件事情,还有很多细碎的看似无用的东西,那些城中村的小贩,各路的打工仔,为人世增添了各种纷繁。

生存问题不是尖锐到非得要一个劲儿钻进去,须得有两个我,一个我是在生活中挨踢生病受饿,一个我是脱离了肉身,在高处看着你以及和你一样的芸芸众生。这样在自己内心有了个缓冲带。

我不只是我,我还是作为观察者的我。

或许我有些悲观,那不如悲观到底地想着,人生忙来忙去,争来争去,到最后还不都是一堆白骨吗?特别是在内心特别计较、特别纠结的时候,我往往会如此作想。一切终将在时光的洪流中逝去,一切都是浮光泡影。因此心莫名地平静下来,只觉得在这个世上有了些心态宽松时候才可喜的时刻。

常常走在路上,看到金黄的银杏树叶,或者过马路的时候一位老太太因为紧张抓住你的手,都会觉得分外感动。那些终究归于无的想法,让我内心时常倦怠于那些争吵辩论。相反我喜欢这种世间的人间烟火,那些鸡飞狗跳、鸡零狗碎的热腾腾生活才有意思。

当然,我最害怕的是孤独。我常想起第一天下班回来,推开租房的小门,那种刺痛眼睛的空洞。

最初的时候,我总是害怕回去。特别是到了快下班的时候,我就分外害怕。回到租房,我就没人说话了,连书都看不进去,租房四周的人我都不认识。这整个大城市的人我都不认识。我尽管生活在这里,可是我从来不知道他们本地人的日常生活是怎样的。走在大街上,坐在饭馆里,我与他们都是隔绝的。

放假的时候,我就一个人坐在那里,一整天都没开口说话。我就整理杂物,在本子上乱涂乱写,在网吧上网,然后期待快快上班快快上班。

而真正的家乡我也回不去了。与自己的亲人,无法言说你在外面的生活。回到家中,沉闷的乡村生活,纠缠的人际关系,没有你想要的图书馆、网络、交通,你开始想念城市生活。这种两无着落的生活状态,是我孤独的背景。

然而,我依旧相信时间。短短几年,我现在的生活是几年前无法想象的,那么我以后的生活更是现在无法想象的。

我没有想过我要过怎样的生活,因为我不喜欢设定前景。我相信我就这样随着时间而走,走到哪里是哪里,因为那是其中的一个我,生活中肉身的我。而另外一个我,在用笔记录着这个世界。

写得比较乱,见谅。

二、关于城市的乡愁

我时常接到来自不同城市的电话,电话那头的曾经是我的同学、同事,除了相互问一声过得怎么样,能聊的都是共处时的事情。

这些事情发生在不同的城市、街道、居所,当时的我与当时的他们,成为无话不谈的好友。现在跟他们通话,心中忽然起了一层焦躁感:我已经记不得这位好友的名字了。他提到的我们曾经认识的人,我也都不记得了。他仿佛在我记忆的迷雾中,影影绰绰地能看出些过往的轮廓,细节却早已漫漶。我依旧是我,肉身一路从时空中被携带至今,而他,还有他们,都已经遗留在远方。

对于昔日好友名字的遗忘,我才发现牢固的人生何其虚妄。我能记得相处的点滴:从菜市场买好蔬菜和肉食,去他的宿舍做饭,再邀请其他同事,洗菜的洗菜,做饭的做饭,搬桌子的搬桌子,头顶的风扇吱吱嘎嘎地吹着,窗外传来运河的汽船声。

这样的场景里,我记得啤酒的苦味,碟子的叮当,蚊子的叮咬。我还记得更多地在其他的城市里,我也认识另外一些人,我们在咖啡馆里聊天,玻璃窗外下着雪,我们的水杯里茶香四溢。

我们在一起都是快乐的,相互说话玩耍,这样的场景至少在那一刻我觉得是永恒的,可以一而再、再而三地重现。我们走在夜晚的街道上,一起唱歌,一起大笑,彼此亲密无间。生活会一如既往,世界会一成不变。直到有一天发现工作真的不好,吃饭真的成问题,这个城市不能立足了,此时我只有离开。

走出火车站,拎着行李包,我常常要在天桥站上片刻,好好打量这个新的城市,车流人流,楼群鸟群,湿润或干燥的空气,交杂的气味——这个城市我要住下来,这里没有一个人是我认识的,没有一条街道是我熟悉的,我要从一片混沌中逐渐开辟出新的世界来,一个个人从混沌中跳出走来,成为我的同事、朋友、房东、上司;一个个场所从混沌中展开,成为我人生新的事件现场。而现在,这一切都即将开始还未开始之时,我可以停留片刻,仿佛是在过去与未来的交界处,心如飞鸟,无枝可依。

经过一番新的适应,陌生的都已然熟识,每日坐地铁去上班,从东边的菜市场买菜,到西边的剧院看戏,又一轮的友人结识。生活笃定,模式重复。坐在沙发上,倦怠地看着书,忽然会涌上类似乡愁的滋味来——“乡”非故乡,而是那些我曾经生活过如今再难回去的城市。

有一阵子我特别馋襄阳中原路上一家小面馆的牛杂面,热腾腾的碱面浇上牛油,撒上些葱花,再来个卤鸡蛋、卤豆干,说起来就忍不住口舌生津;另外一个时候,我的腿特别想踏上自行车,沿着苏州三香路的街道上骑上一遭,灯光从香樟树的缝隙中落下,骑过了几座桥,就到了狮山桥了;还有的时候,我闭上眼睛,想着我正走在青岛的老城里,沿着德国风情街一路去中山路,再往前走,便是大海,远远的天空处有一轮隐约的月亮。

这些念想时而分离,独自给予我对于曾经在那个城市一个完整的回忆;时而交融在一起,生出一蓬复杂的惆怅情绪来。

我未能从这些住过的城市带走过任何东西,只留存记忆。那些昔日的友人们也离开了,相互之间也失去了联络,他们又一个个从清晰的形象回归到混沌中去;我走过的那些街道,住过的房间,吃过的饭馆,也复归于迷蒙之中。

我不敢确定我会在这个城市立足多长时间,也不能想象我未来会到哪个地方去。那么我在这个城市暂时拥有的,终将失去。我只能携带我自己的肉身继续从时空中穿行,乡愁稍后如约而至。

三、房东与狗

我想念房东,自从来到北京,我从来都没有见过房东。我好不辛苦地在电线杆上、网页上、垃圾桶上寻找房东,房东从来都没有出现过。我刚一招手喊了一声:“房东,你在哪里?”齐刷刷冲到我面前的都是中介,他们隔在我跟房东之间,我用手扒拉一波中介走,又一波中介涌上来。

来北京之前,我怎么可能怀念房东呢?切!那时候在西安城中村,遍地是房东。房东在自家的屋子基础上加盖扩展十来间房子,租给我们这些上班族、大学生、农民工,房租不贵,一百多一点,厕所不多,楼上楼下共用一间。房东不用工作,也能赚得满满。他们住在一楼的主卧里,到时间催各家交房租。

那时我正被某公司踢掉,囊中空空,一天吃一顿是常有的,至于房租自是拖欠的了。房租拖欠了三天,房东老太太在我偷偷想跑上楼的瞬间逮住我,“你什么意思?”我低头碾地上一只被谁丢下的烟头,“我明天给你。”老太太上下打量我:“说好明天了,不交的话你直接走人。”说完走开。我暗自松了口气,跑上楼,楼顶的中央有一个狗笼子,房东养的狼狗见我上来,又是一番吼叫,虽然我已经搬进来住了一个月了。

钱从哪里来呢?才在一家礼品公司上了一个星期班,见老板颇为混账,见机跳到另外一家礼品公司,那公司新旧两拨人内斗严重,结果我成了一枚炮灰被开掉,钱自然是没有攒下。

怯生生往家里打电话,跟母亲刚在电话里聊了几句,说我在西安还在找工作,还没有提到钱的事情,母亲忽然在电话那头叹气:“家里没有钱啊。”那时父亲中风不多久,大学学费已把家底掏空——我是知道家里情况的,我连忙说:“我不缺钱的。”

挂上电话,我又往哥哥那里打电话,我想哥哥既然是做生意的,几百块钱总归是有的吧,电话中哥哥声音迟疑了一会儿,“我这边钱有点转不开。”想想那时候他做生意总是亏本,没有现钱想必是也很困难吧,我又连忙说:“没事的,我再想想办法好了。”

挂上电话,走出电话亭,我站在城中村的巷口,路灯昏黄,街边的大排档正热火朝天地开着,远远的大街上车流人流滔滔。

第二天,我从人才市场投完简历回来,走进大门,我心里还怦怦跳着,生怕碰见老太太,她要是质问起来,我真不知道怎么面对。谁知没有,老太太的房门安静地锁着,我心生欢喜蹦上楼,狼狗就拴在我的房门边。

我还没走进,那有半人高的狼狗便要扑将过来,铁链子挣得嘎嘎响,我吓得往后退,“阿姨,能不能把你们的狗牵走啊!”我头探向天井,叫了好几声,老太太慢悠悠地从门口走出,她仰着头看我,手上拿着正在织的毛线衣:“你什么时候把房租交了,我就牵走。”

太过分了!就你那破房子根本没法住,窗户碎掉了几块玻璃,租来的时候用几块板子遮着,冬天的风往里灌,晚上冻醒,正好看星星;就你那卫生间连门都关不住,上个厕所还要分出一只脚来抵住厕所门;就你那房间里的床还是快散架的,翻个身吱嘎吱嘎响,隔壁透过不隔音的墙,会产生不自觉的联想。

我奔下楼,来到老太太边上,气鼓鼓地说:“我现在就走,你把狗牵走!”老太太依旧不紧不慢地织着毛衣,“哪里这么容易,你这几天难不成白住的?”

我走在城中村污水横流的巷道上,一只老鼠吱吱从我脚下噌地跑过去。我突然想起来一天都还没有吃饭,摸摸口袋里只剩下五十三块七毛,还要顶到找到工作为止。可是工作什么时候找到呢?大学毕业证,因为学费没有交清,也未能拿到;工作经验也没有,这个城市也没有一个朋友和熟人。家里也不可以给我打钱来……

馒头铺的大馒头真香!那个店里坐着的胖女人呼噜噜地喝着胡辣汤,真好喝!我默念着一句话:什么事情都会过去的,一切交给时间好了。隐隐地仿佛是脚踩在棉花上,人轻飘飘地浮在空中。

从天上看,城中村在城市中,城市在山谷中,山谷在风中,风在我手中。让这些操蛋的事情都随风去吧。晚上买了一个馒头和一罐辣酱,凑合吃了,天气冷就去了网吧歪在椅子上胡乱地打发了一晚上。

我翻了电话中的通讯录,扒拉来扒拉去都下不定决心向哪位借钱。打给一位大学时期玩得好的女生,跟她寒暄了几句,她突然问:“你是不是没钱了?”我支支吾吾地应着,那边又问了一句:“你需要多少?”我说五百吧,“五百不够吧?我给你打八百吧!”

日后我们在外地相见,我说起当时听到她说打八百过来的时候,当即鼻子酸了的情景,她摇摇头说:“我都不记得了。”我记得——我心里回了一句。

我记得冲到银行取钱的时候,如重生一般,拿着钱跑到面馆里喝上一个星期以来第一碗热烫的面汤,还来了一海碗油泼面加一个鸡蛋。打着饱嗝走在路上,走路底气也足了,把钱交给老太太也不再低眉顺眼了。

老太太把几张钱数了几遍,看了看我,又数了一遍,才上楼把狗给牵走。那狼狗在我门前撒的一泡狗屎,她也懒得收拾了。

四、看不见的小孩

房东小孩对我来说一直是声音的存在。

我见过房东的媳妇、爸爸,每天我回来的时候,他媳妇在厨房做饭,爸爸在大厅里看电视,我关上我的房门,他们的声音依旧能穿墙而过。嚓嚓的走路声,刷锅的洗刷声,电视的嗡嗡声,这些声音我都能想象出画面来。我在自己的小房间里躺在床上,他们的日常细流在墙壁之外平缓地流淌。

此时,我的耳朵里捕捉到脚搓地板的碎跑声,这声音不同于之前听到的那些声音,它轻灵活泼地在我门外蹦跶,然后我听到房东媳妇的声音:“别跑,快洗澡!”或者是爷爷的声音:“你作业做完了?”于是小孩的声音就传来了:“我要吃冰淇淋!”这声音嫩嫩脆脆的,像是刚从土里钻出的小笋。

我在这家住着有一段时间了,这个小孩的声音时不时会或远或近地在我耳畔响起,可是我一次也没有见过他。开门去卫生间洗漱,到厨房冰箱拿饮料,拿衣服到洗衣机房,小孩子此时都像不存在了一样,没有走动和说话的声音,一旦我关上房门,时不时那声音又传来了,像总是趁着我酣睡之时拿着小软毛撩拨我的调皮蛋。

他有多大?多高?是胖,是瘦?声音只能单维度盘绕耳边,不能浇铸出一个立体的形象来。他的爸爸妈妈看起来只有三十岁出头,那他的年龄可能是五六岁,那他长得像他爸爸还是妈妈,还是两者都像?房东倒是跟他爸爸非常像,那这个小孩会不会也很像他爸爸呢?我在房间里努力构想这个小孩的容貌。我离他如此之近,就隔了一个客厅再加一堵墙壁,他可能正睡在他爸爸妈妈中间。但是我们对于对方都是无肉体性的存在。

他知道我这个人吗?他的耳朵里有没有接收到我身体动作发出的声音呢?我收到过房东的短信,让我晚上起来上卫生间的时候声音小点,那么是不是因为我过大的动作声,惊扰了这位孩子的睡眠呢?

那他应该知道我的存在——深夜中外面的客厅里回荡着一个陌生人的脚步声,他估计是害怕的,他的身体因而紧张地绷紧,小手抓住妈妈的睡衣。他会问他的爸妈这里住着个什么人?爸妈说是啊住着一位叔叔。那我能不能见这个叔叔呢?他会不会问这个问题?我觉得会的。

在房间里看书的时候,我听到那熟悉的小孩奔走声,越来越近,停在我的门外,随即我听到小小的敲门声。我站起,正待去开门,忽听他妈妈的声音:“不要乱敲人家的门!快回来!”我又坐下了,听着孩子走远的脚步声,今天他该是穿着小拖鞋吧,鞋面拍打脚底的声音,啪啪。

我们总在错过。他应该也有在客厅玩耍的时候,那时候我在外面散步;他早上上学的时候,我还在睡梦中。我们像曲线与数轴的关系,无限趋近又永不相交。而他的小人书落在客厅的沙发上,冰箱上还有他贴的喜羊羊图贴,卫生间里有他的一条粉绿色的小毛巾。这些都围绕着他的身体而成为有用之物。

他存在,但是我不在。这套房子,对我而言成了他的蛹。每当我进来的时候,他都如蛾一般飞走。我对他而言,是否也如此呢?

有时我下班回来,楼下一群孩子在花坛边玩耍,几个男孩蹲在地上看蚂蚁爬动。我想这群男孩中是否有他?是那个穿着鹅黄色长袖衫的小胖子,还是那个剃成光头垂着鼻涕的小子?

他们轰地一下跑开,沿着小区的环形水泥路洒落他们的童声。这些声音没有我熟悉的那一个,或者说这些童声听起来没有辨识度,无法从一群中择出一个来。他在这群小孩中间,也可能不在。

我之所以坚信他的存在,是因为之前我所观察到的?我甚至有些恍惚起来:这个小孩是不是真的存在呢?他会不会是我幻听的产物?反之,他如果在意过我这个从未谋面的叔叔,他会不会也觉得这是个幻觉?我们的眼中共同拥有一个房屋的视觉图像,我们却不在对方的眼中。

如果我们真的碰见了,会怎样呢?他会瞟我几眼,又跑到卧室里去看动画片;而我会装作无视他,继续我手头的事情。好了,就是他了,也仅仅是他了,身高、相貌、穿着、动作、姿态,都是毫无疑问的确定。罩在他身上的无限可能性,一下子被一个具体的肉身给锁定了。强劲的存在之光驱散了谜一般无处不在的雾。而他奔向卧室的时候,脑中飞出一个念头:哦,原来这就是那个声音很大的叔叔啊,不是灰太狼。

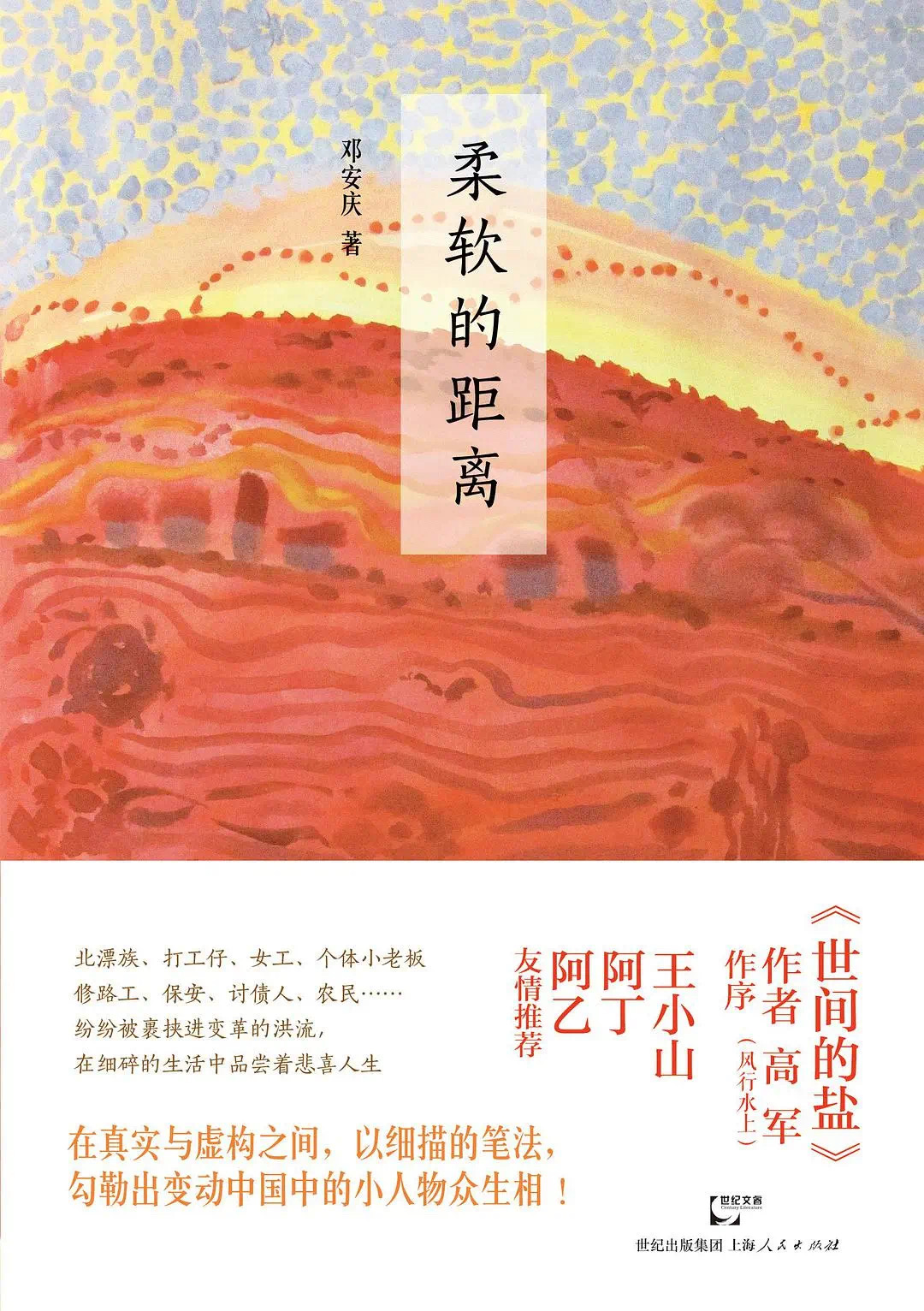

《柔软的距离》

作者: 邓安庆

出版社: 上海人民出版社

出品方:世纪文睿

出版年: 2013-7