短史记(四十)

上古「神医」扁鹊的真实面目 | 腾讯新闻短史记

作者丨严汣霖

编辑丨吴酉仁

说一说扁鹊。

中国人知道扁鹊,大多源于《扁鹊见蔡桓公》这篇课文。对扁鹊的印象,也多局限于“一位以望闻问切来治病的上古神医”。

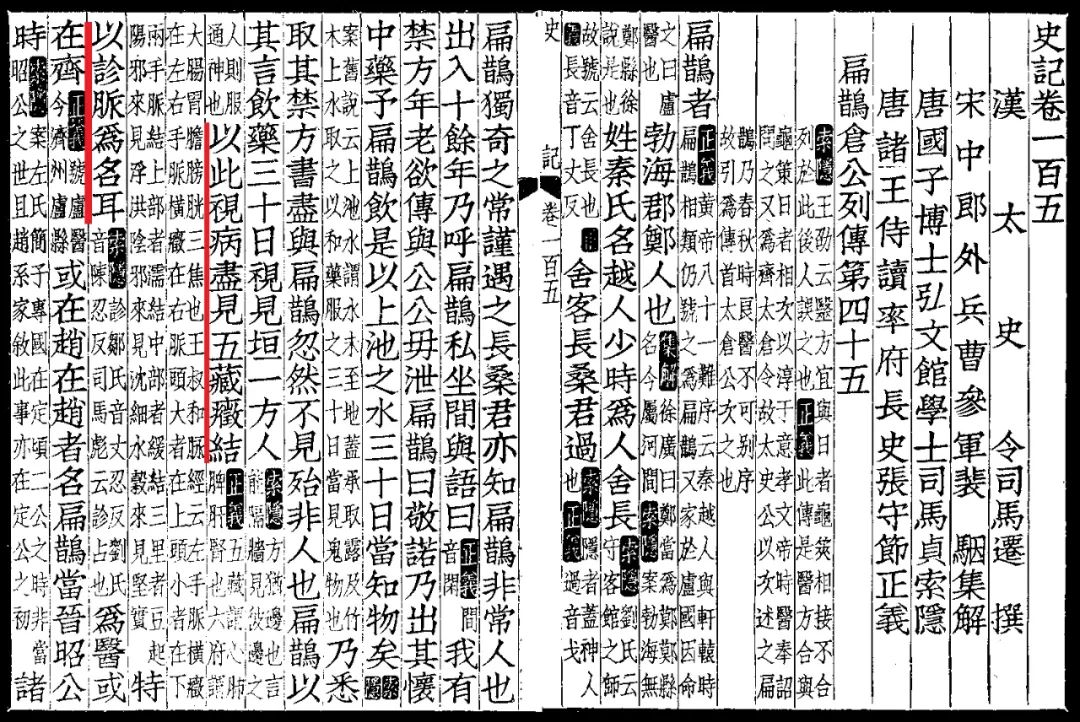

其实,《史记》里的扁鹊并不靠“望闻问切”来治病。

司马迁叙述扁鹊的医术由来,说他年轻时做“舍长”(大概是指在旅店工作),有一名叫做长桑君的客人经常过往。扁鹊“常谨遇之”,提供的服务很不错。如此这般十余年后,某日,长桑君突然邀请扁鹊“私坐”,也就是单独聊天。长桑君说自己老了,有一个“禁方”要传给扁鹊,但需要他得到之后对外保密。扁鹊允诺后,长桑君给了他一种“怀中药”,命他去取“上池之水”(大概是指没进入到池子的水)一并服用,然后又给了扁鹊一堆禁止外传的方子。交代完这些后,长桑君便消失了。之后,扁鹊按长桑君的嘱咐将药吃了,过了三十天,得到一双透视眼:“以此视病,尽见五藏症结,特以诊脉为名耳”——可以直接看到人的五脏六腑,因为长桑君不许神迹外传,扁鹊只好拿诊脉当成幌子。

司马迁叙述扁鹊的行医履历时还提到,在治疗虢太子时,扁鹊曾亲口对人说:“越人(即扁鹊)之为方也,不待切脉望色听声写形”——我扁鹊治病,是不玩望闻问切这一套的。①

♦ 《史记》说扁鹊靠透视眼治病

司马迁笔下的这个扁鹊,与其说是一个历史人物,不如说更像是一个拥有特异功能的神话人物。

按朱维铮的理解,司马迁为扁鹊立传,其用心并不是为了“保存史实”,而是欲借扁鹊的故事来传递一种政治见解,即“治国如同治病,不可讳疾忌医,更不可弃良医而信庸医,致使轻恙变重症,自招乱亡”。

支撑该解读的一个重要证据,是司马迁将扁鹊的传记,安插在田叔与刘濞两人的传记之间,而没有按常规方式,将其与天文、气象、占卜之人的传记放在一起。《田叔列传》讲的,是田叔多次站在皇室的立场提出谏言,被采纳后均有很好的结果。《吴王濞列传》讲的,却是汉景帝用人多疑,最后激起诸侯造反,差点丢了皇位。在二者中间插入扁鹊的传记,大讲“讳疾忌医”的故事,还在传记末尾以“太史公曰”的立场发出感叹,说“女无美恶,居宫见妒;士无贤不肖,入朝见疑”,明显是在借医疗问题谈政治理念。②

若不考虑“透视眼”的问题,《史记》及先秦典籍里记载的扁鹊,共有三段行迹。

第一段是广为人知的“扁鹊见蔡桓公”。这个故事出自《韩非子》,《史记》收入时将蔡桓公改成了齐桓侯,大概是考虑到战国时代并无蔡桓公,春秋时代虽有一位蔡桓侯,却无法在年代与扁鹊的另一则事迹“医治赵简子”共存(一般认为,蔡桓侯死于公元前695年,赵简子死于公元前 476年,二者差了大约200岁)。

其实,《史记》将蔡桓公改为齐桓侯,乃是多此一举。一者,韩非子极善于以历史入寓言来表达自己的理念,“扁鹊见蔡桓公”本就未必是事实——文中所谓疾病先发生在腠理(皮肤),然后蔓延至血脉,最后进入肠胃与骨髓的说法,即属于医盲凭空想象出来的胡言乱语。二者,“扁鹊”是外号而非真名。按泷川资言和梁玉绳的说法,“扁鹊”的意思是“鹊飞鶣鶣”,也就是翩翩而飞带来喜兆的灵鹊。扁鹊来了有喜事,神医来了能治病。对上古时代之人而言,治好病是极大的喜事,于是扁鹊就成了神医的外号。至于扁鹊这个外号到底指谁并无定论。“再世华佗”可以有许多,“扁鹊”自然也可以有不止一位(司马迁欲将扁鹊确定为一个具体之人,便只好改动《韩非子》里的人物)。

第二段是“扁鹊医虢太子”。说的是扁鹊来到虢国,听说该国太子暴毙,于是前去王宫自荐,说有办法让太子活过来,然后果然将其救活。因虢国(无论是东南西北哪一个)皆早在第三个故事“扁鹊医赵简子”之前——少则百余年,多则两百余年——便已灭亡,这也是一个很可疑的故事。较为合理的解释,便是此扁鹊非彼扁鹊,正如这个“再世华佗”不等于那个“再世华佗”。③

第三段故事“扁鹊医赵简子”,是扁鹊事迹中最有意思的部分。司马迁不但将这个故事载入了《扁鹊仓公列传》,也写在《赵世家》里。其史料源头,应是司马迁搜集到的赵国官史的残存部分。

据《赵世家》,这段故事的大致情节是:晋国的重臣赵简子患病,长达五天不省人事。众人皆心生恐惧,请来扁鹊诊疗。扁鹊诊断一番后出来对众人说:这病没什么可大惊小怪的。从前秦繆公也得过,他不省人事七天,第七天醒来时,告诉身边的大臣公孫支和子輿说:自己这七天其实是去了“帝所”,也就是天帝处。之所以去这么久,是天帝有东西要让我学。天帝告诉我:晋国将要大乱,然后时代的走向将会如何如何。公孫支把秦繆公的这些话全记录了下来,后来的历史证实,秦繆公的话全应验了。如今主君得了和秦繆公一样的病,不出三天一定会醒来,醒来肯定也有话要告诉你们。

果然,两天半之后,赵简子醒了。对身边的官员们说:我去了天帝的住所,很开心,与百神一起游玩于钧天,欣赏了前所未有的歌舞。期间有一头熊袭击我,天帝让我射它,我就把熊射死了;后来又有一头羆袭击我,天帝再让我射,我又将其射死。天帝很高兴,赐给我两个“笥”,又托付给我一条“翟犬”,让我等儿子长大后转赐给他。天帝还告诉我:晋国将要衰落,经历七世而亡,后面的时代走向将会如何如何。天帝又感念虞舜的历史功勋,说他决定将虞舜的后代孟姚,匹配给我的七世孙。身边人记下了这些话,并将扁鹊的诊断告诉了赵简子,于是赵简子“赐扁鹊田四万亩”。

再然后,又发生了赵简子出门遇到神秘人拦路的事件。该神秘人告诉赵简子,他的这些梦皆有深意:天帝让他射杀熊和羆,是告诉他晋国将来有难,赵简子须将以熊和羆为祖先图腾者的两家权贵诛杀,天帝给他“二笥”,是指他的子孙后代将灭掉两股势力;天帝给他“翟犬”,是说他的后代必将拥有代地(代人以翟犬为图腾),而且会“革政而胡服”,会搞出一场穿胡服的改革。④

从赵简子的时代算起,晋国三分为韩赵魏,恰好经过了七代。被赵简子铲除的范氏与中行氏,恰好对应了天帝命赵简子射杀的熊和羆。被赵氏消灭的代国和智氏,恰好对应着天帝赐予的二笥。赵武灵王第二任王后是姚姓,按排行恰可称作“孟姚”。赵武灵王推行胡服骑射,恰好对应天帝赐予翟犬。所谓的“预言”与历史进程如此这般一一对应,严丝合缝,自然只能出自后世之人的杜撰——通观古今中外,只有“事后预言”才能做到这样的准确度。所以,早就有学者指出,“扁鹊诊治赵简子”一事的谜底如下:

“这分明是赵武灵王授意史官做的假,做这个假是有着重大的政治目的:第一,他要向胡人学习,胡服骑射,……但遭到群臣连他的叔父公子成也在内的习惯势力的反对,他便授意史官伪造个梦以帮助说服这些顽固的守旧派,不要阻挠胡服骑射的新制度,这是天帝之命不可违抗,他本人则是天帝早在将近二百年前就选定执行这个任务的人。第二,他立孟姚为惠后,废太子章而立孟姚子何为太子,也引起了各方面的不满,他要平息众怨,就授意史官连孟姚也编入孟内,说孟姚是天帝亲赐之女……”⑤

⑥如司马迁称扁鹊有透视眼,几乎已将其等同于巫。而西汉初年的陆贾却在《新语》里说:“扁鹊居宋,得罪于宋君,出亡之卫。卫人有病将死者,扁鹊至其家,欲为治之。病者之父谓扁鹊曰:吾子病甚笃,将为迎良医治,非子所能治也。退而不用。乃使灵巫求福请命,对扁鹊而呪。病者卒死,灵巫不能治也。夫扁鹊天下之良医,而不能与灵巫争用者……”,却又将扁鹊放在了巫医的对立面。这显示汉代知识界其实已经搞不清扁鹊究竟是不是巫医。

==========================================================================

北宋亡国之际,李师师的真实命运 | 短史记

本文摘选自宋史学者虞云国新著《水浒寻宋》,世纪文景 | 上海人民出版社2020年出版,已获授权。

一、宋代男性以簪花为时尚

《水浒》里有个大名府的小押狱,“生来爱带一枝花,河北人顺口,都叫他做一枝花蔡庆”。梁山泊英雄排座次后,他分得的任务是专管行刑的刽子手。日本宋史学者佐竹靖彦注意到蔡庆簪花的现象,但他认为,在宋代,“死刑犯即将被处死时,刽子手在其鬓发上插上一朵花以为其送行,蔡庆的习惯便是由此而来的”,故而“一枝花”的绰号比他哥哥蔡福的“铁臂膊”更可怕。

但从前引小说里交代蔡庆绰号来历时,只说他“生来爱带一枝花”,则佐竹的论点虽可以聊备一说,但似乎过于穿凿。至于为死囚犯在处决前簪戴纸花,焉知不是尊重罪犯生前发饰习俗的人性化举动,就像给死刑犯送上断头饭、永别酒那样,是让他享有做人最后的权利,未必就是宋代死囚犯行刑前的特殊规则。

之所以如此解释,关键还是因为,在唐宋两代,簪花并不只是女性的特权,男子也是可以有权染指的。

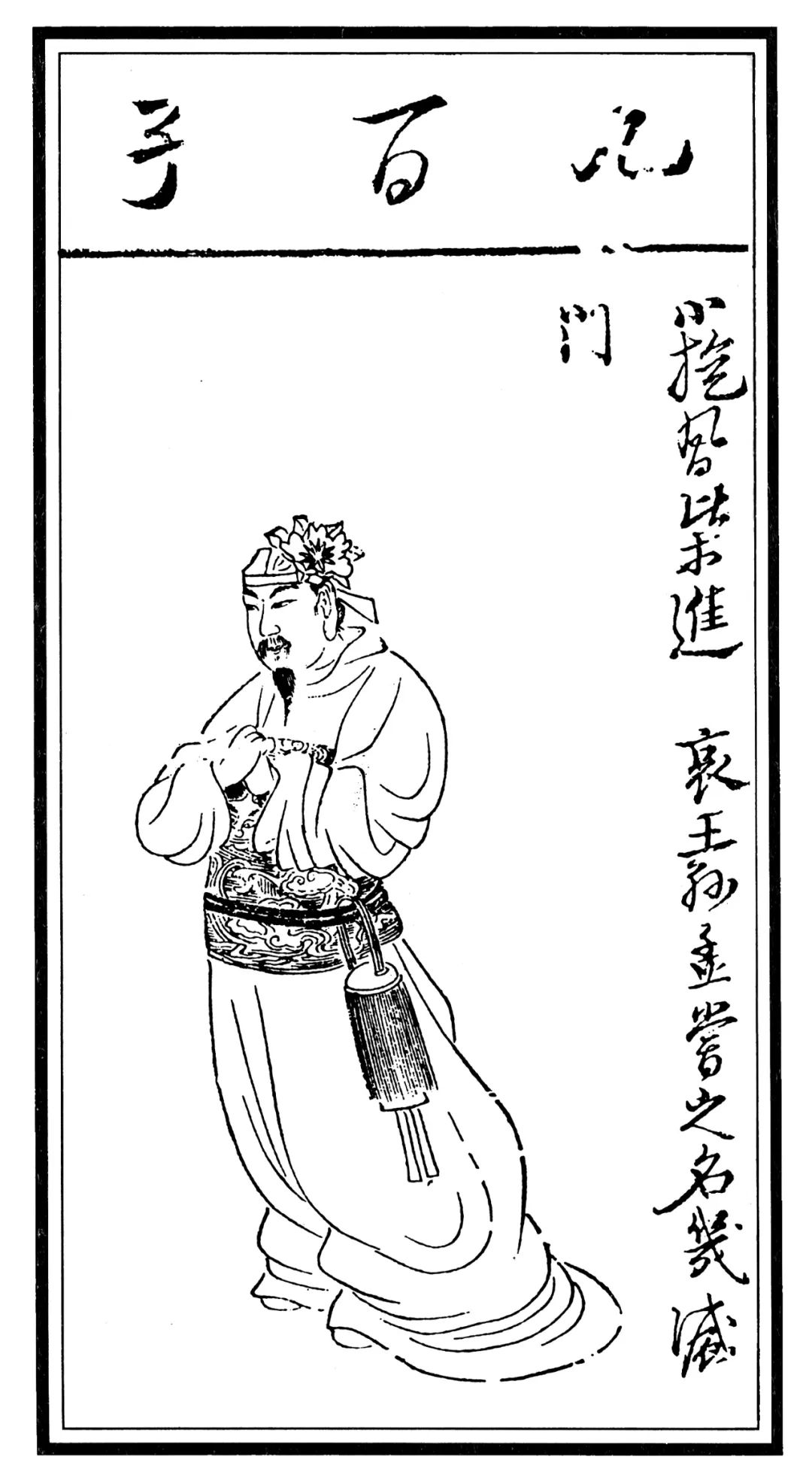

图:明代陈洪绶《水浒叶子》中簪一枝花的柴进

宋代每逢重大节庆,例如郊祀回銮、皇帝生日、宫廷会宴和新进士闻喜宴等,君臣都有戴花的习惯。宋徽宗是一位雅好声色的风流君主,《东京梦华录》说他每次出游回宫,都是“御裹小帽,簪花乘马”,从驾的臣僚、仪卫,也都赐花簪戴。

宋代凡参加皇帝举办的宫廷宴会,大臣都能领赐到宫中名花。有一次,寇准以参知政事入宫侍宴,真宗特赐异花,说:“寇准年少,正是戴花吃酒的年岁。”这种赐花,一般官员都自己佩戴,亲王和宰执则由内侍代他们将花插到幞头上,有时皇帝也让内侍为宠爱的翰林学士簪花。

皇帝所赐之花,也有种种区别。其中自以真花最为珍贵。每年三月,君臣共赴金明池游赏,与游群臣才得遍赐“生花”(即鲜花)。真宗时,有一次曲宴宜春殿,赐花,“出牡丹百余盘,千叶者才十余朵,所赐止亲王、宰臣”。其他则是人造花,分为三品:绢花成本较低,有辽朝使者参加的皇帝生日宴,为向辽使表示节俭,就用这种绢花;罗帛花色泽艳丽,一般用于春秋两次宴会;大礼后恭谢、上元游春等,从臣都随驾出巡,到时有小宴招待,这种场合则赐“滴粉缕金花”,这种人造花以珍巧著称。一般官员雅集,也有簪花的风习。

宋代官场庆典中簪花的惯例一传到民间,则不论性别年龄,不论贵贱贫富,甚至不论平日节庆,都簪花成习了。据欧阳修所见,洛阳“春时,城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然”;另据王观说,扬州也不论贵贱“皆喜戴花”。比较起来,人们更喜欢簪戴与观赏鲜花,于是,就引发了诱人的商机。

图:辽代佚名《散乐图》,宣化辽墓壁画中的伎乐男子也都簪花

花圃原来是作为达官贵人庄园的附庸,到了宋代,种花业也逐渐成为独立的商业性的新兴农业,甚至出现了一种叫作“花户”或“园户”的种花专业户。

马塍在南宋已经成为临安城花卉种植基地,“ 都城之花皆取焉”。由于马塍一带“种花土腴无水旱”,即便“园税十倍田租平”,花户仍能获得较好的收益。据叶适说,这些马塍花户深知“高花何啻千金直,著价不到宜深藏”,没有好价钱是绝不出货的。而且,有的花户已经有了自己固定的客户,不愁卖不出去。

不仅杭州,苏州东城与西城“所植弥望”,扬州种花的专业户也是“园舍相望”,就连陈州(今河南淮阳)的园户也是“植花如种黍粟,动以顷计”。

与此同时,都市卖花业也红火了起来。除两宋都城外,洛阳、成都、苏州、扬州等大城市,都有定期的花市,其喧闹程度以至于“车如流水马如龙,花市相逢咽不通”。扬州开明桥“春月有花市”,市上芍药的身价有时比洛阳牡丹还昂贵。成都则二月举办花市,以海棠花为胜。洛阳的花市似乎每年在牡丹盛开时开张。在宋代都市,卖花人也成为一道流动的风景线,卖花声成为一首悠远的协奏曲。

簪戴鲜花固然时髦,但一来有时令限制,二来花销不菲,因而仿制生花就开始走俏,制花业也应运而生。宋太祖时,洛阳有姓李的染匠,擅长打造装花襭,人称李装花。仿生花多以绢、罗制成,也用通草或琉璃作为材料。据《梦粱录》记载,宋代杭州城里,一种罗帛脱腊像生四时小枝花朵,“沿街吟叫扑卖”。诸行市中则有花团、花市和花朵市,主要坐落在官巷里,其间花作行销的首饰花朵“极其工巧,前所罕有者悉皆有之”,又以齐家、归家花朵铺最负盛名。

图:南宋李嵩的《夏花篮图》(上)《冬花篮图》(下)

二、扈三娘的“一丈青”究竟何意

梁山好汉中,刺青的颇多,鲁智深之所以称“花和尚”,乃是身上有花绣刺青之故。至于燕青的文身更是美不胜收,“一身雪练也似白肉”,“遍体花绣却似玉亭柱上铺着软翠,若赛锦体,由你是谁,都输于他”。

不仅《水浒传》,作为其雏形的《宣和遗事》,对绿林好汉们身上的刺青也是不吝笔墨的。日本研究《水浒传》的学者佐竹靖彦,干脆把智取生辰纲的晁盖集团叫作“刺青团伙”。

刺青,即文身。宋代又有花绣、文绣、刺绣、锦体等别称,有时也叫雕题、雕青。雕青包含的范围较广,而雕题则专指面部的刺青。

这一习俗可以追溯到殷周之际的泰伯、虞仲,据《史记·周本纪》载,他俩为让位给弟弟季历,流亡荆蛮,“文身断发”。文身原是南方的风习,据学者应劭解释,因南方人常与水打交道,故而断其发而文其身,“以象龙子”,意在模拟同类之形,以“避蛟龙之害”。

唐代以前,史书所载的文身习俗,基本上分布在南方沿海多水的区域,也就是柳宗元诗所说的“共来百越文身地”。唐代以后,内陆人文身就时见于文献。据《酉阳杂俎》,荆州有个名叫葛清的,通体遍刺白居易的诗句二十余处,而且来个以画配诗,人们干脆称他为“白舍人行诗图”。

宋代,男子文身并不罕见,女子刺青基本上仅见于南方少数民族。这是因为南方少数民族大多为越族之后,还保持着“人皆文身”的旧习,以至于“文身老及幼,川浴女同男”,互相欣赏文身之美。据《太平寰宇记》说,宋代海南黎人崇尚文身,并根据身上花纹多少“以别贵贱”,豪富者多,贫贱者少。《岭外代答》指出,海南黎族女子在成年礼上,就置酒会亲友,由女伴为她在脸上亲施针笔,刺出细巧的花卉飞蛾,在其间空白处衬上淡栗色的底纹,美艳动人,而身份低卑的婢女却没有这样绣面的资格。

大约晚唐五代以来,中原地区职业兵的文身现象已经相当普遍。他们都是出身低贱,才迫不得已去吃军粮的,因而刺青的兵士即便熬成将帅,也难免有一种自卑感。

到宋代,军队里文身更是司空见惯。宋初,有个姓张的军士,“其项多雕篆”,人们都叫他“张花项”。入元不久,蒙古军看到汉地百姓“手上有雕青者”,认定文身者即原来吃军饷的士兵,就“刷充为军”。这一误解,也说明了刺青与宋代士兵之间有着剪不断的联系。

也许因为雕青率先流行于行伍,而刺青的武人容易给人以一种剽悍难缠的恐怖感,因而在北方,迟至北宋中期,刺青还是被视为不端之行,其人也往往令人侧目。不过,大约到北宋后期,刺青既不再是局限南方滨海或落后地带的区域性习俗,也不再是军伍士卒低贱身份的象征性标志,而逐步成为流行于民间的一种时尚,开始受到追捧。据《东京梦华录》记载,宋徽宗晚年,也就是梁山好汉起事前后,东京大街上每有节庆游艺,少年狎客总是轻衫小帽,跨着马追逐在妓女队伍后边,另由“三五文身恶少年”为他们控御着马匹,由于这些恶少露出大腿上的刺青,世人戏称这一马队为“花腿马”。这种风尚在南宋依旧长盛不衰。南宋都城社团中有锦体社,成员即由刺青者组成。

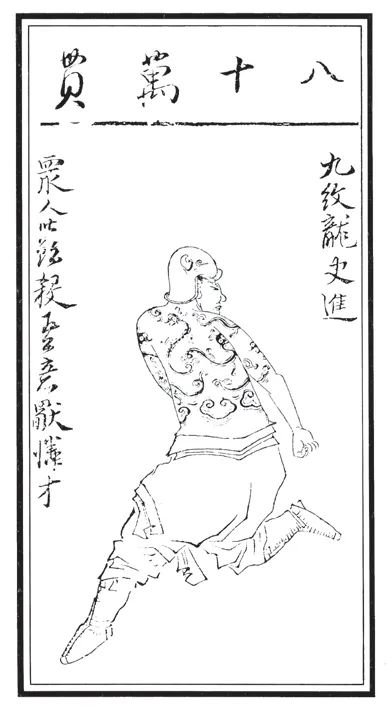

图:《水浒叶子》中的九纹龙史进

最值得注意的是,刺青风尚已经传染到了宗室阶层。尽管朝廷明令皇室赵姓后裔“不许雕青”,但时尚的诱惑难以抵抗,据嘉定七年(1214)公文,天潢子弟仍然是“文刺者往往有之”。

宋代刺青的花纹五花八门,据《事物纪原》说:“今世俗皆文身,作鱼龙、飞仙、鬼神等像,或为花卉、文字。”据《萍洲可谈》,“在乡间见群丐中有刺青眉者”,其法就是“刺墨为眉”,也许是把眉毛刺染得浓黑吓人。南宋时吉州太和居民谢六“举体雕青”,名闻天下,他自称“青狮子”,人们则叫他“花六”。而据《梦粱录》,当时都城临安金子巷口有一家名吃,叫作陈花脚面食店,店主显然是双脚刺青的,倒也因此产生了广告作用和品牌效应。

文身是一种复杂的技艺,需要有一定的医学知识和艺术造诣。于是,就有专门为人文身的工匠。宋时称这种高手匠人为文笔匠、针笔匠或文墨匠人,他们往往“设肆为业”,开出了文身的专业店。宋元之际,马可·波罗到泉州,居然发现印度旅客特多,原来他们“特为刺青而来,盖此处有人精于文身之术”,其手艺居然名扬海外。

撇开文身在人类学上的意义不谈,宋代的刺青似乎更多体现出当时人对男性形体美的一种审美观。

《水浒传》以燕青为典型,第七十四回写到泰安州燕青智扑擎天柱时,说他“把布衫脱将下来,吐个架子,则见庙里的看官如搅海翻江相似,迭头价喝采,众人都呆了”,反映的是一般市民对这种健美的肯定。

第八十一回有一段李师师观看燕青文身的描写,以女性的视角对这种男性健美表示欣赏:

刺青,虽在底层民众中渐被接纳,却依然为士大夫与正人君子所不齿。据《庆元条法事类》规定,官员有子孙荫补,“无雕青剪刺”也是附加条件之一。绍兴末,有个韩之纯,平日里自称“浪子”,喜欢游娼家,好说黄段子,“又刺淫戏于身肤”,身上还刺着房戏图,酒一喝高就裸裎示众,“人为之羞,而不自羞”。他尽管做到荆湖北路转运判官,但《三朝北盟会编》下笔就说其“轻薄不顾士行之人也”。而据《梦粱录》,士子参加殿试入东华门时,必定要“搜检身内有无绣体私文”,方能放行。据《宋季三朝政要》,有个名叫李钫孙的举子,少年时喜欢在大腿间雕一种摩睺罗的图案,这是当时一种土木做的婴孩玩偶,类似后来的福娃。结果“事闻被黜”,快到手的功名泡了汤。

对于儒家文化影响下的汉族女性,女子刺青基本上是绝少可能的。唯在《青楼集》里有一条记载,说元代有个艺名叫平阳奴的女戏子,“四体文绣,精于绿林杂剧”。四体文绣,即在双臂与双腿上雕青,目的也许正是为了更好地塑造那些绿林好汉的彪悍形象,招徕观众。从梁山泊的故事里,确也不难发现刺青与绿林有着这种瓜葛。

顾大嫂与孙二娘尽管冠以母大虫与母夜叉的外号,却绝无有关雕青的描写。而对扈三娘的最初介绍只说:“庄上别的不打紧,只有一个女将,唤做一丈青扈三娘,使两口日月刀,好生了得。”叙其出场也仅诗云“天然美貌海棠花,一丈青当先出马”,对其诨名“一丈青”却一无交代。但就是这个绰号留下了刺青的蛛丝马迹。

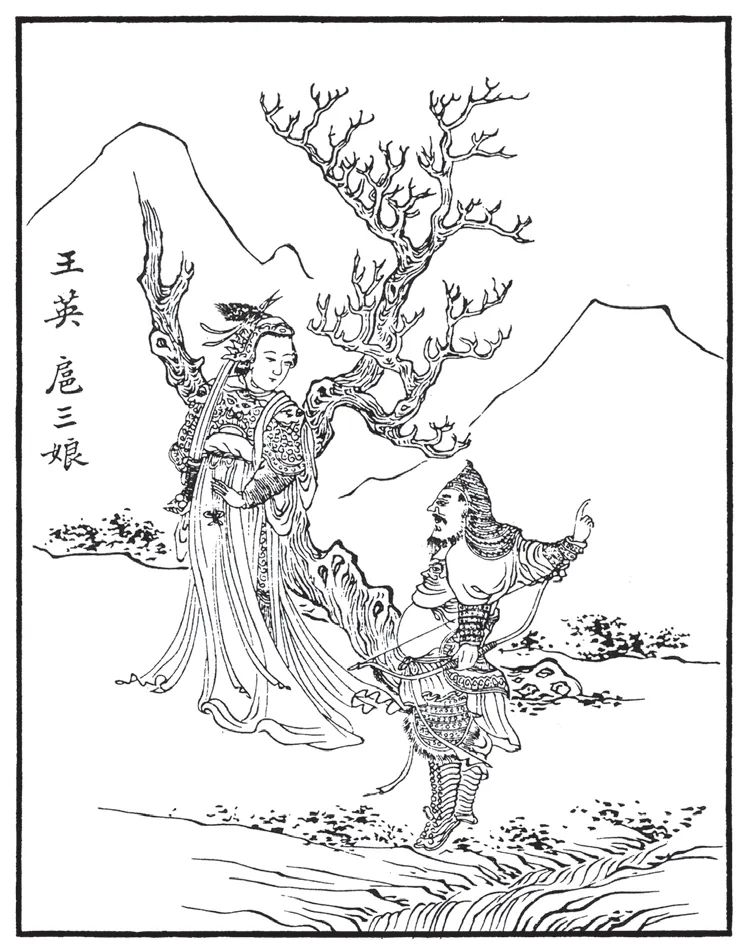

佐竹靖彦从唐代找到了一条材料,《酉阳杂俎》记崔承宠自少从军,“遍身刺一蛇”,自右手指尖开始,沿手臂过脖颈,蜿蜒下至腹部,再沿着大腿至小腿而止。据估算,这条刺青蛇的长度大约在一丈左右,佐竹因而推断“一丈青”应该是指一丈长的青龙或青蛇的文身;而扈三娘身上刺的则应是青龙,与矮脚虎王英恰成青龙白虎之配。

图:光绪刊本《水浒人物全图》中扈三娘与王英画像

三、李师师的真实命运

在《水浒》中,李师师绝对是引人注目的角色。她在宋江受招安中起了穿针引线的关键作用,就因为她是“天子心爱的人”。

李师师在历史上确有其人,与宋徽宗也真有过一段风流情。但《水浒》中的李师师基本上是小说家的虚构。关于李师师,除了宋代笔记野史里的雪泥鸿爪,最集中的材料有两种。一是南宋平话《宣和遗事》,一是清初著录的《李师师外传》,两者都是与《水浒》相去不远的小说家言。

相对说来,后者是明季伪作,自不足以征信;倒还是《宣和遗事》,因说本朝史,总得有基本史实作为敷衍故事的背景与骨干,去伪存真,还可以沙里淘金。

孟元老在其《东京梦华录》里开列了“崇、观以来,在京瓦肆伎艺”的群芳谱,其中“小唱:李师师、徐婆惜、封宜奴、孙三四等,诚其角者”,李师师排名第一。崇、观指崇宁(1102—1106)、大观(1107—1110),是徽宗第二、第三个年号。徽宗即位时年十九,大观末年是二十九岁。而这时李师师小荷才露尖尖角,应是“娉娉袅袅十三余”的年龄。

然而,人们发现在此以前也颇有关于师师的材料。最早可以追溯到词人张先,他的词里有一首《师师令》,从“不须回扇障清歌,唇一点、小于花蕊”,受赠者显然也是一个歌妓。有人因此认定:《师师令》所赠的就是李师师。张先死在元丰元年(1078),时年八十九岁,就算这首词是他临死那年的风流遗作,师师即便还是个豆蔻年华的雏妓,那么到宣和年间(1119—1125),她至少应该年逾五十,比徽宗将近大二十岁。有研究者就以此为据,试图否认徽宗与她的罗曼史。但倘若换个思路,倒不难推出另一个结论:当时有相去一辈的两个师师。

图:《听琴图》中弹琴者,一说即宋徽宗的自画像

据《李师师外传》,李师师是汴京染局匠王寅的女儿。在襁褓时,她的母亲就死了,父亲用豆浆当奶喂养她,才活了下来。当时东京风俗,父母疼孩子,就将其舍身佛寺。王寅也让女儿舍身宝光寺。到佛寺舍身时,小女孩忽然啼哭起来,僧人抚摩其头顶,她立即止住了哭。她父亲暗忖:“这女孩还真是佛弟子。”俚俗呼佛弟子为师,父亲就叫她师师。师师四岁时,王寅犯事,死在牢中。因无所归依,隶籍娼户的李姥收养了她,就改姓了李,也入了勾栏娼籍。长大以后,李师师色艺绝伦,名冠诸坊。她的歌喉是众所公认的,南渡初年朱敦儒有诗云“解唱《阳关》别调声,前朝惟有李夫人”,说的就是李师师。另据南宋刘学箕说,她似乎还有一个艺名,叫作白牡丹。

据张邦基《墨庄漫录》说:“政和间,汴都平康之盛,李师师、崔念月二妓名著一时。”可见政和年间(1111—1118),李师师已经走红。当时,诗人晁冲之正值年少,每有会饮,经常招她侑席。其后十余年,冲之再来京师,李、崔两人“声名溢于中国”,而师师“门第尤峻”,像他这样的人已无缘叫局而一亲芳泽了。

据史书记载,政和六年(1116),“微行始出”,“妓馆、酒肆亦皆游幸”。从此,徽宗经常乘上小轿,带几个贴身内侍,微服出行。还专门设立了“行幸局”,来为微行张罗忙碌和撒谎圆场。大约宣和元年(1119),有一个叫曹辅的耿直谏官,已在给徽宗的奏疏中挑明:“易服微行,宿于某娼之家,自陛下始。”这个“某娼”,显然是指李师师。由此推断,宋徽宗与李师师的关系开始在政和六七年间,到宣和初年已是路人皆知了。

《宣和遗事》还说,宣和六年(1124),宋徽宗“册李师师做李明妃,改金钱巷唤做小御街”。前者绝无可能,因为册妃大事,不能不载诸正史。后者则可能是民间的反应,以小御街来称呼徽宗微行必经的金钱巷,虽是对事实的描述,也隐含着对天子狎妓的一种嘲讽。《水浒》与《李师师外传》还都说徽宗由地道私幸师师家,这也不可信。从史料来看,徽宗“微行并不避人”,完全不必再修地道暗度陈仓。

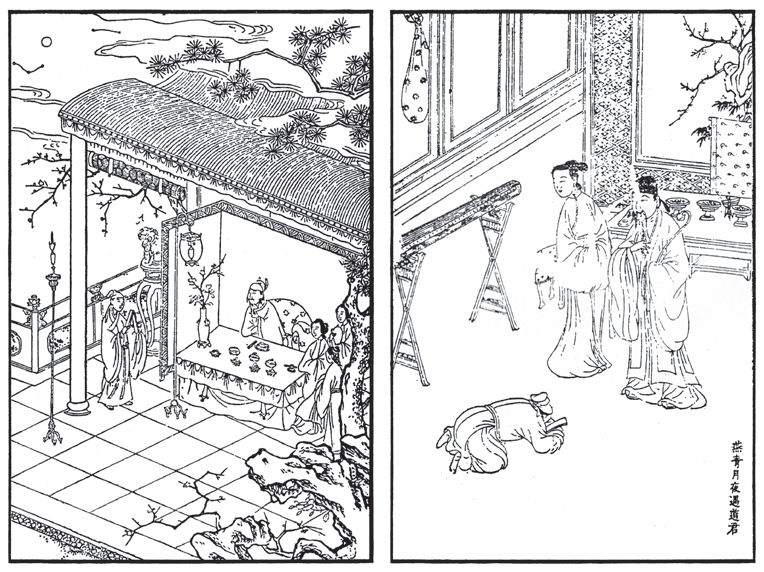

图:左,明杨定见刊本《忠义水浒传》版画《月夜遇道君》,描绘了宋徽宗夜访李师师遇见燕青的场景,案边坐着的就是李师师。右,明万历容与堂刊本《忠义水浒传》版画《燕青月夜遇道君》,表现的是同一内容,但构图却让李师师亭亭玉立在道君皇帝的身边。

数年之后,金人的铁蹄腾踏在东京城下。宋徽宗仓皇把皇位传给了儿子宋钦宗,自个儿当上了太上皇,自顾不暇,也不可能再顾及李师师。师师的命运也因宋金战争而急转直下。

野史笔记里颇有关于李师师在抗金战争中的传说。张邦基的《汴都平康记》勾画了这位名妓精神世界的另一面,说李师师“慷慨飞扬,有丈夫气,以侠名倾一时,号飞将军。每客退,焚香啜茗,萧然自如,人靡得而窥之也”。

据《李师师外传》,当时河北告急,她向开封府表示,愿将徽宗前后所赐金钱“入官助河北饷”。她还辗转托人向太上皇请求“弃家为女冠”,徽宗给她安排了开封城北的慈云观。但不久金军就攻破了东京,金军主帅挞懒声称金国皇帝也知其名,“必欲生得之”。大索数日不得,最后还是傀儡张邦昌派人找到了她,献给了金营。李师师大骂:“吾以贱妓,蒙皇帝眷,宁一死无他志。若辈高爵厚禄,朝廷何负于汝,乃事事为斩灭宗社计,今又北面事丑虏,冀得一当为呈身之地,吾岂作若辈羔雁贽耶?”说着拔下了头上的金簪,猛刺咽喉,不死;折断了金簪,最后吞金自杀。这是《李师师外传》安排的结局。

图:瓦舍勾栏歌乐图

但据《三朝北盟会编》,靖康元年(1126)正月,尚书省奉钦宗圣旨,对李师师、赵元奴等曾侍奉皇帝的倡优之家和其他艺人“逐人家财籍没”。这次籍没,是为了凑齐金帅所勒索的巨额金银。徽宗赐给李师师的金银财货,主要应在这次根括金银中被籍没的。当然,以其任侠的个性,主动拿出一部分用于抗金义举,也不是没有可能的。次年二月,东京城内包括嘌唱在内的各色艺人一百五十家,被开封府押往金营,“哭泣之声,遍于里巷”。《李师师外传》记她怒骂张邦昌,就在这时。

但有足够史料说明李师师并没有自杀,其后还活着。

据《墨庄漫录》说,靖康中,李师师与赵元奴等“例籍其家”,师师“流落来浙中”,由于她的名气与色艺,“士大夫犹邀之以听其歌”,然而,国破家亡的打击,颠沛流离的磨难,她已“憔悴无复向来之态矣”。刘子翚《汴京纪事诗》有诗史的价值,有一首写到李师师:

李师师在籍没以后,就飘然出京,南下流离,飘零在吴越湘楚之间,谋生的手段依然是“缕衣檀板”,执扇唱曲,却已无复当年的神采与风光。

其后,李师师不知所终。灾难与动乱将她也湮没了。

作者简介:虞云国,上海师范大学人文学院教授,博士生导师,宋史研究会理事,主要从事宋代历史与文献的研究。撰有《宋代台谏制度研究》《细说宋朝》《南宋行暮》《南渡君臣》等专著;学术论文结集为《两宋历史文化丛稿》《学史帚稿》;编撰《程应镠先生编年事辑》。