1890年1月,五十二岁的薛福成,以“出使英法意比四国大臣”的身份,从上海登船前往欧洲。他在欧洲驻留了四年,至1894年5月任满回国,旋即去世。

按清廷的规定,出使各国大臣有写日记的义务,须将海外所见详细记载报送总理衙门。在欧洲的四年多时间里,薛福成留下了六卷、十七万余字的出使日记。

这些日记,展示了一位“标准洋务派”的认知,是如何发生转变的。

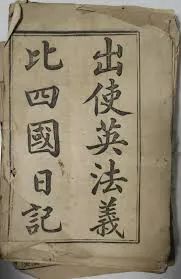

薛福成《出使四国日记》

一、亲至欧洲,终于信了郭嵩焘的话

薛福成早做过曾国藩的幕僚,是一位资深的“洋务派”。曾国藩器重薛,薛也很佩服曾国藩。在思想路径与行为模式上,薛有很明显的效仿曾国藩的迹象。与曾一样,薛对“传统经世之学”,有着异乎寻常的兴趣。

曾国藩去世后,薛被李鸿章延揽为幕僚,成为其主持洋务的重要助手。这份工作一做就是十年。1884年,薛出任浙江宁绍台道,正式进入官场。次年,薛刊布了一份关于海防建设的意见书《筹洋刍议》。这份意见书让他名噪一时,成了颇具知名度的洋务新星。

不过,薛对自己意见书里的见解,并不十分自信,觉得只是“一时之私论……十未得一二”,只是一种个人意见,十分内容里也许只有一两分是准确的。这种不自信,与他从未直接接触过近代文明,对“洋务”的了解全是间接而来,有很大的关系。故此,薛很希望能有机会亲自出国去看一看。

1889年,薛福成终于得到了出使欧洲的机会。此行,让这位以中国传统经世之学为本,信奉“师夷长技以制夷”的标准洋务派,观念上受到了很大的冲击。

二十年前,郭嵩焘出使欧洲归来,因赞叹“西洋国政民风之美”,遭到了清廷朝野清议之士的排挤批评,成为“京师所同指目为汉奸之人”。薛福成也对郭的言论有所质疑,“稍讶其言之过当”,觉得他的话有些过于夸张。为此还去询问了清廷首任驻美公使陈兰彬、随郭嵩焘一同出使欧洲的黎庶昌等人的意见。尽管陈、黎二人“皆谓其说不诬”,都说郭嵩焘的言论没错,但薛仍持一种保守的怀疑态度。

这种怀疑,在薛亲身来到欧洲后,终于烟消云散。光绪十六年(1890)三月十三日,抵达欧洲数月后,薛福成在日记中写道:

“此次来游欧洲,由巴黎至伦教,始信(郭)侍郎之说。”

亲见亲闻,终于让薛福成相信,郭嵩焘当年之言并非浮夸。比如,他在欧洲见到了繁盛远超清廷的义务教育,与鲜见于清朝的女子教育,甚至连残疾人也有聋哑学校可上,还了解到父母若不让孩子接受义务教育,要受到法律的惩罚。光绪十七年(1891)正月初三,薛在日记中写下了这些见闻:

“凡男女八岁以上不入学堂者,罪其父母;男固无人不学,女亦无人不学;即残废聋瞽喑哑之人亦无不有学;其贫穷无力及幼孤无父母,皆有义塾以收教之。”

薛福成

在参观学校时,薛还见到了“有厨房、有书库、有浴室、有饭厅……”,这让他感慨万千。在光绪十八年(1892)七月十八日的日记中,薛发出了“於戏!至矣尽矣,毫发无遗憾矣!吾不意古圣先王慈幼之道、保赤之经,乃于海外遇之也”的赞叹——哎呀!实在是太棒了,想不到能在海外,亲眼见到中国古代圣王们养育孩童的理想之道,变成现实。

将时间回溯到二十年前。

1872年,陈兰彬携幼童赴美留学时,薛福成写过一篇《赠陈主事序》相送。在那篇文章里,幼童们要去的海外,被薛视为“饕利朋淫腥膻之地”。薛觉得,这些孩子“志识未定”,还没有建立起正确的世界观和价值观,就要“去中国礼仪之乡,远适海外”,离开礼仪之邦去往那蛮荒之地,很可能会被同化为蛮夷。他最担忧的,是这些孩子“归而挟其所有以夸耀中国”,带着从海外学来的技术回来,向中国耀武扬威。所以,他特别提醒陈兰彬,“先生此行,务必究洋人之所长,更善查洋人之所短可也”——你这次带孩子们出去留学,要让他们学习洋人的长处,更要让他们了解洋人的短处。如此,才能让孩子们免于沦于异族。

二十年前的文章,与二十年后的日记,犹如天壤之别。这天壤之别的背后,是道听途说与亲身见闻。

二、论证西学的本源在中国

“始信郭侍郎之说”后,薛福成所要解决的,是如何调适亲身见闻与文化归属感之间的冲突,或者说如何补偿自己的心理落差。

于是乎,使欧期间,薛开始致力于论证“凡兹西学,实本东来”。他不但试图证明西方的工艺、数学来自中国,以蒸汽电力为能源的西方机械,也曾在薛的“严密考证”下,变成了中国的发明。

比如,在光绪十八年十二月十一日的日记下,薛如此写道:

“机器之用,始于中国,泰西特以器力助人力之不足耳。非特机器也,即化学、光学、重学、力学、医学、算学,亦莫不自中国开之。如稼穑种植及造酿酒酱、染色漂白、烧瓷器玻璃瓦缶、炼丹药铅粉银殊,打铁、点铜、制火药、和石灰,皆化学也。光学则以水晶作眼镜,重学则造桥梁、作环洞,力学则建亭台、起楼阁,医学则药物之外,亦尚针砭。算学则九章无不悉备。人所谓泰西之学者,盖无非中国数千年前所创,彼袭取而精究之。”

从1890年到1894年,类似的论断,频繁见于薛福成的日记。

除了技术文明,薛还“论证”认为,他所见到的欧洲制度文明的源流,同样也在中国。在光绪十八年(1892)四月初一的日记里,薛得出结论:

“中国唐虞以前,皆民主也。……诸侯之尤有德者,则诸侯咸尊之为天子,此皆今之民主规模也。夏、商、周之世,虽君位皆世及,而孟子‘民为贵、社稷次之、君为轻’之说,犹行于其间,其犹今之英、意诸国君民共主之政乎?”

类似的观点,也见于随郭嵩焘出使欧洲的刘锡鸿。不同的是,刘锡鸿认为,那些进步只是“中国圣教”的皮毛,清廷无需对外学习,也无需改革。薛福成则不然,他以“西学东来”之说重构了自信后,仍愿意承认欧洲的“格致”之学蒸蒸日上,已经“青出于蓝”,坚持认为清廷是需要学习和改革的。

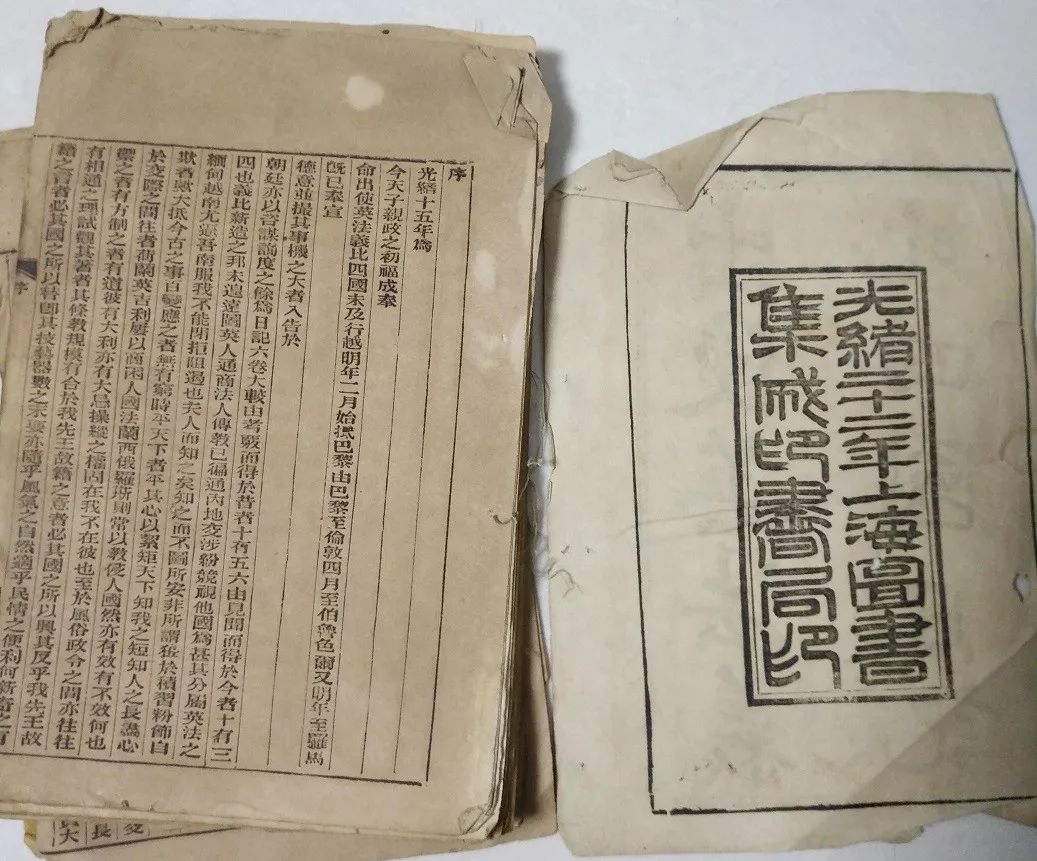

薛福成日记内页

三、批评洋务运动走入歧途

在人生的最后四年里,薛福成渐渐偏离了自己“标准洋务派”的人设。

赴欧途中,薛目睹香港、新加坡等地,依赖工商业从荒凉之地发展为繁荣巨埠,对传统的“农本商末”之说生出质疑,发出了“商为四民之纲”的惊骇之论——这相当于否定了以商居末位的传统“士农工商”理念。薛认为,近代国家要想富强,必须走工商立国之路,虽然这条路“四海之内所未知,六经之内所未讲”,清朝的知识分子没听过,儒家的六经也不传授,但他的亲眼所见,证实这条路是对的,是必须要走的。

抵达欧洲后,对工厂企业的参观,进一步巩固了薛的这种认知。光绪十八年闰六月初六,他在日记里写下了自己总结的二十一条“养民”之策,也就让民众日子好起来的办法。这些办法,包括造机器、修铁路、建电报、设邮局、办报纸、办银行、立商法、护商权……总之就是充分利用各种技术文明和制度文明,来为工商业服务。工商业发达了,清朝才能强大,才能实现“养民”,民众的日子才会好起来。

自此,原来的“标准洋务派”薛福成,转身变成了洋务运动的批判者。在光绪十九年六月十四的日记里,薛说,欧洲国家之所以富强,是因为他们“全在养民教民上用功”,致力于发展工商业和提升国民教育程度,反观清廷的洋务派,却只知道买枪买船建兵工厂,实在是丢了西瓜专捡芝麻:

“而世之侈谈西法者,仅曰:精制造、利军火、广船械,抑亦末矣!”

亦即,在薛看来,洋务运动走的是一条歧途。

薛福成《庸庵文编》书影

四、意识到“体面人”的存在对国家很重要

对于如何让国家富强,薛在日记中总结过“五大端”,就是五件必须办的大事:

第一件是“通民气”。要有制度建设,让民意可以畅通地表达。

第二件是“保民生”。要以制度来保障民众的私产,使它们没有“意外之虞”,要有制度来给民众提供养老、疾病等保障。

第三件是“牖民衷”。要以制度来保障民众的受教育权,让他们“终身无一废学者”,都可以接受到教育。

第四件是“养民耻”。法律要文明化,须废除各种残忍之刑;监狱也要文明化,须讲究卫生、须给服刑者提供工作学习机会、须有医疗保障,不可有鞭打之事。

第五件是“阜民财”。朝廷要做好各种支持工商业和农业发展的基础建设,要藏富于民。

薛还注意到,一个国家的社会运转是否正常,很大程度上取决于这个国家有没有“体面人”,和这些“体面人”能不能够有效地介入公共事务。在光绪十八年五月十三的日记里,薛说,欧洲各国介入公共事务的“员绅”,大多家道殷实,“群谓之体面人”。薛敏锐地觉察到,这种风气与中国推崇“寒士”的传统大不相同。

在光绪十九年四月十六日的日记里,薛福成将这种区别,总结为“中国用人以富者为嫌,西俗用人以富者为贤”。薛比较了二者的历史成因,然后发出了一句非常古老的感慨:

“有恒产即有恒心。”

=======================================================

作者丨陈慕谭

编辑丨吴酉仁

这个词来自《论语》。要理解它的涵义,先得理解什么是仁——弟子颜渊曾问过这个问题,孔子的回答是:

“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉!”

大意是:克己复礼便是仁。做到了克己复礼,便可称得上是仁者。仁这件事要靠自己去自觉实践,没办法依赖别人的约束。

就字面意思而言,克己复礼指的是克制自己的冲动与欲望,重新肯定礼,重新回到按礼办事的轨道。

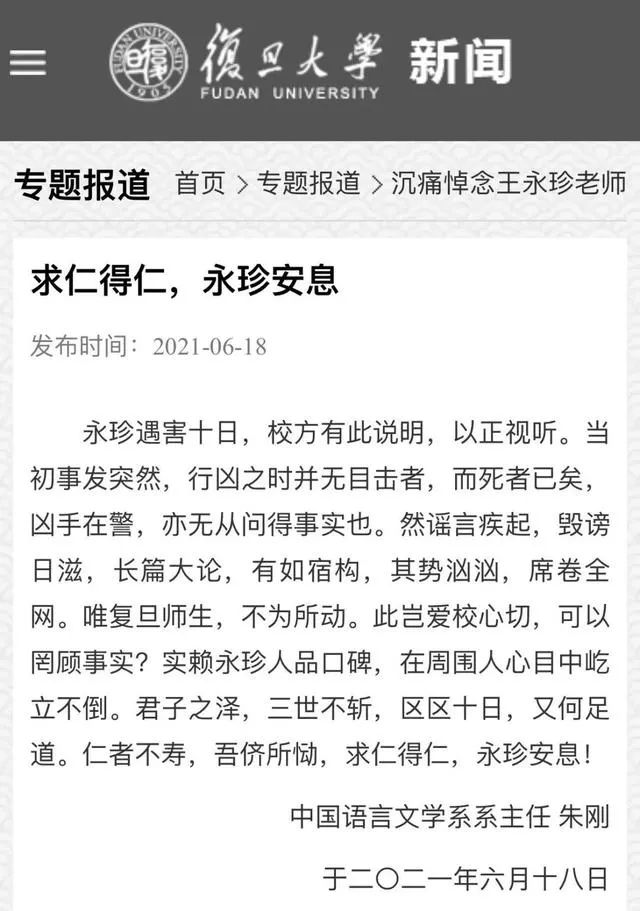

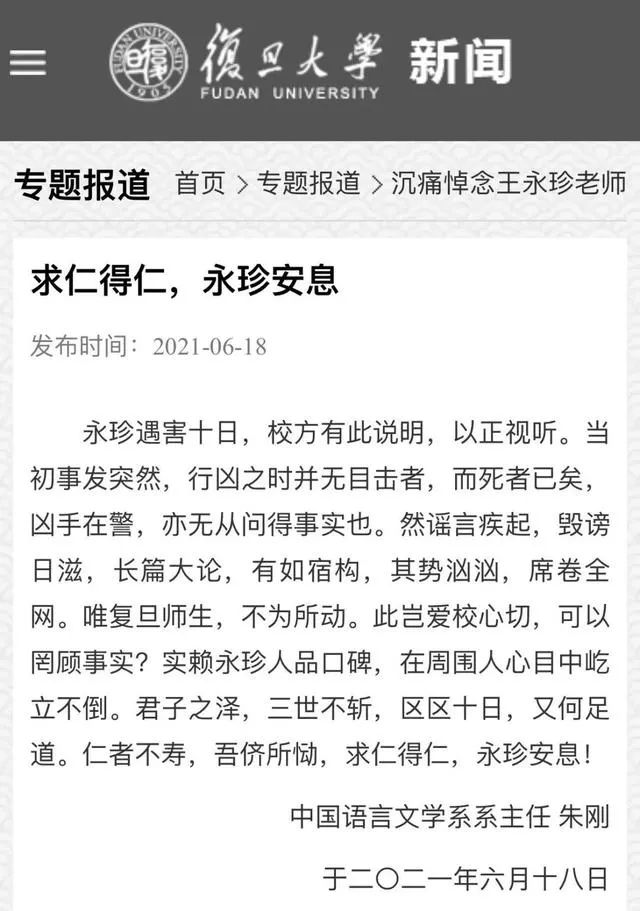

♦ “求仁得仁”一词爆红的缘由

“民之所由生,礼为大。非礼无以节事天地之神也;非礼无以辨君臣上下长幼之位也;非礼无以别男女父子兄弟之亲、昏姻疏数之交也。”

大意是:民众在这世界上生活,礼是一个特别重要的东西。没有礼,就没办法祭祀天地鬼神;没有礼,就没办法确立君臣上下长幼之位;没有礼,就没有办法界定男女父子兄弟婚姻朋友等关系的亲疏。

孔子还跟鲁哀公讲,从前的君子(也就是统治者,相当于老子口中的圣人)都尊礼而行。具体说来就是:君子统治百姓,同时也要“以其所能教百姓”,要在丧葬、祭祀、宗族等问题上帮助百姓;君子享受百姓的供奉,同时也须节制欲望,不穿华丽的衣服,不住高大的宫殿,不乘雕琢的车辆,不用镂刻的器皿,不吃两种味道的菜肴。总而言之,从前的君子与民同利,而非与民争利。

鲁哀公继续问孔子如何评价现如今的君子。孔子的回答很直接,也很尖锐:

“今之君子,好实无厌,淫德不倦,荒怠傲慢,固民是尽,午其众以伐有道;求得当欲,不以其所。……今之君子莫为礼也。”

大意是:现在这些君子,乐衷于敛财不知满足,荒淫无道不知疲倦,施政懈怠为人简慢,将百姓榨取得干干净净,还违背众人的意志去讨伐有道之人。为了满足私欲,可说是全然不择手段。这些人全都没有受“礼”约束的自觉。

简言之,孔子追求一种符合道义的社会秩序,在这种社会秩序里,君子与百姓皆以礼为行为准绳,自我约束,不去谋求那些违背了礼的现实利益。礼是政治道义与伦理道义的具体化。所谓克己复礼,便是针对君子们提出期望,希望他们克制自己的私欲,要有按照礼去履行政治道义的自觉,要与民同利,而非与民争利。

孔子将礼视为“辨君臣上下长幼之位”、“别男女父子兄弟之亲”的好工具,原因便在于此。而且,由礼构筑起来的政治道义与伦理道义,也不是单方面的。在“辨君臣”这个问题上,孔子便说过一句涵义非常清晰的话:

孔子的意思是:君王与臣子不是主仆关系,君王可以指挥臣子为自己工作,但也有义务满足臣子在物质(俸禄)与精神(尊严)方面的需求,这样才算是于礼相合。君王如果履行了这些义务,臣子也应该尽心尽力做好君王交代的工作(“忠”的本意是做好本职工作,而非忠诚于某个具体的人);反之,如果君王不履行这种义务,臣子也就不必再“忠”于君王之事。

至于饱受后世诟病的“礼不下庶人”(出自《礼记》)云云,其实并不是孔子的话。如日本学者和辻哲郎所言:

“在孟子谈及孔子的那些记叙部分,尚且极为明显地出于孟子本人的见地,那么,被认为在孟子以后(恐怕是在汉代)才形成的《礼记》也好,《左传》也好,其中关于孔子的记叙有几分真几分伪,也就自不待言了。关于孔子的生平传记,唯一可以信凭的材料便是《论语》。”

孔子说得很明白:“民之所由生,礼为大”——对于民众在这个世界上的存活,“礼”是一件非常重要的事情。这个“民”自然包括庶民在内,孔门弟子里便既有贵族也有庶民。

弄清楚了“礼”,就等于弄清楚了“仁”。再来看孔子的“求仁得仁”,便很容易理解了。

该词诞生的历史情境,是孔子驻留卫国,恰逢卫灵公去世。此前,卫灵公的太子蒯聩因得罪父亲长期流亡在外。卫灵公死后,蒯聩的儿子辄被拥立为新国君,也就是历史上的卫出公。同时,晋国也派了军队护送蒯聩回国即位。于是便闹出一场父子争位的戏码。弟子们想知道孔子在这场政斗中会如何站位,子贡于是自告奋勇前去委婉试探。

“(子贡)入,曰:‘伯夷、叔齐何人也?’(孔子)曰:‘古之贤人也。’曰:‘怨乎?’曰:‘求仁而得仁,又何怨。’出,曰:‘夫子不为也。’”

子贡问孔子“伯夷与叔齐是怎样的人,他们后不后悔当初的选择”,是因为这传说中的兄弟俩,曾做出过互相辞让君位的事情。叔齐说按规矩该由长子即位,所以要让给伯夷;伯夷说父亲临终前指定叔齐即位,该尊重父亲的意见。让到最后,两个人全跑掉,君位于是落在另一个兄弟头上。子贡的揣摩是:如果孔子否定了伯夷与叔齐,说他们当年的选择有问题,那就意味着孔子很可能要去蹚卫国父子争位这滩浑水。结果孔子回答说,伯夷与叔齐“求仁而得仁,又何怨”,他们追求仁,最后也得到了仁,我想他们不会后悔。子贡因此知道了孔子的立场,不再多问,转身出去告诉冉有等其他孔门子弟,说夫子不会去掺和卫国的破事。

孔子将传说中的伯夷与叔齐定性为“求仁”之人,是因为两人互相辞让君位的行为,既符合政治道义(不为了追求君位这一私利而妄起政争),也符合伦理道义(不为了追求君位这一私利而兄弟阋墙),可谓克己复礼的模范人物。

其实,早在卫灵公还活着时,孔子便已做过一次离开卫国的决定。引发该决定的导火索,是卫灵公向孔子“问阵”,也就是向他询问军旅之事。孔子一贯反对诸侯互相攻伐,认为此类战争缺乏政治道义,满足的只是强君雄主们的扩张欲望,百姓则全是受害者。卫灵公虽有礼贤下士的美名,“问阵”之举却让孔子无法接受,于是“明日遂行”,第二天便启程离开。但这次离开没有成功。前往陈国的途中,孔子一行被人误认为是阳货的队伍,遭到围困;后又在蒲邑遇到叛乱,只好折返卫国都城暂居。期间便发生了卫灵公去世和父子争位的闹剧。

第二次离开卫国时,孔子留下了一句感慨:“鲁卫之政,兄弟也。”——鲁国不讲政治道义,卫国也一样。这位如丧家犬般四处流浪的求仁者,一路走来,求到的全是锤。(来源:腾讯新闻)

*本文主要材料依据是《论语》与《史记·孔子世家》。