伟大的西征 (二)

作者 | 罗马主义

在以前的黑帮电影里,经常会出现这样一个场景,黑社会老大对手下的马仔说:“你放心地给我打,打死了算我的!”可是等到马仔真的把人打死了,被警察追得走投无路,来找黑社会老大庇护的时候,黑社会老大却只是摊摊手,一脸无辜地说道:“我有这么说过吗?你们周围有谁听到了?”周围的其他马仔,全都真诚地摇摇头,然后同情地看着那个被忽悠了的马仔,幸灾乐祸。

所以要做恶人,一定要学会把别人当枪使这门功夫。白彦虎作为恶人中的恶人,自然也是把这一招玩得炉火纯青。刘锦棠在8天之内攻下古牧地,收服乌鲁木齐,消灭了马人得6000多人,阿古柏3000多人,这么大一场仗,白彦虎跑前跑后,处处都显得最积极。可是你猜结果怎么样?他手下居然一个人也没死!

更可恶的是,当刘锦棠兵临乌鲁木齐城下,他又率先撒丫子就跑,他跑就跑吧,可是他还掳走了当地的所有老百姓,逼着他们跟他一起跑,去投奔阿古柏的主力部队。

这还不算,他又忽悠其他的穆斯林残兵败将,去玛纳斯集结,要他们等着刘锦棠南下攻打达坂城的时候,趁机夺回乌鲁木齐,断了刘锦棠的后路,而他自己到时候,则会协同阿古柏一起反攻,两面夹击刘锦棠。

他的如意算盘是,如果刘锦棠对他死追不放,那跟着他一起南逃的老百姓,就是他最好的挡箭牌。万一刘锦棠追上了他,他把这几万名老百姓一丢,这帮人要吃没吃,要喝没喝,刘锦棠不能坐视不管,自然也就不能继续追他了。至于这几万老百姓的死活,他才不当成一回事。

万一刘锦棠真的发了狠,不管这些老百姓,还是死命追他的话,那么被他忽悠着去了玛纳斯的那些残兵败将,肯定就会袭扰刘锦棠的后路,断了清军的补给路线,说不定他到时候汇同阿古柏的主力发动反攻,还真有反败为胜的机会。

如果刘锦棠识破了他的计谋,出兵去攻打玛纳斯,他也没什么损失,可以顺顺利利跑去和阿古柏会合了。只不过被他忽悠着去了玛纳斯的那些家伙,就只好为真主献身了!

所以打了14年的仗,当年策划西北穆斯林叛乱的那些头领中,只有他现在还活得好好的,这绝不是偶然。更要命的是,这家伙走到哪里,坑就挖到哪里,如果是一般的将领,早晚有一天会掉到他的坑里,一般人还真斗不过这家伙。

可惜的是,他的对手是刘锦棠,中国近代史上最杰出的两个将领之一,白彦虎的那一点小伎俩,自然被他洞若观火,一眼就看穿了,当然不会上他的当。

不过话虽这么说,白彦虎的这一系列安排,还是打乱了刘锦棠进军的节奏,按照左宗棠的要求,刘锦棠今年的任务是收复整个北疆,攻下吐鲁番。

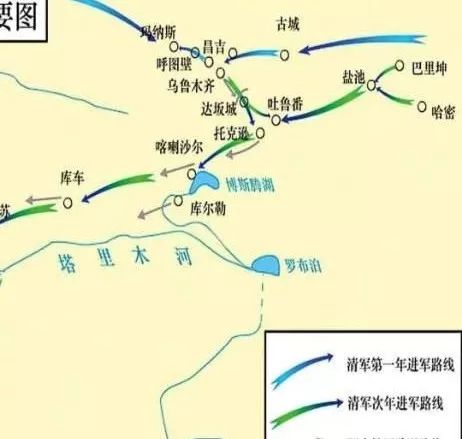

按照左宗棠最初的估计,一旦拿下了乌鲁木齐,敌人应该都是向南边跑,去投靠阿古柏,然后刘锦棠顺势攻下达坂城,向南逼近托克逊。同时张曜和徐占彪从哈密出发,向西攻下吐鲁番,这样东西两面3万多大军,就可以会师托克逊城下,形成钳形攻势,争取在十月底之前攻下托克逊,打垮阿古柏的主力。

可是计划赶不上变化,白彦虎倒是向南跑了,可是他却忽悠其他人向北跑,去了玛纳斯。这一下就麻烦了,大家看看地图就知道,玛纳斯在乌鲁木齐的西北方向,而达坂城在乌鲁木齐的东南方,清军不拿下玛纳斯,肯定是不敢南下的,但这样一来,就会耽误时间。

现在摆在刘锦棠面前的有两个选择,一是全军北上,以最快的速度攻下玛纳斯,然后再挥师南下,继续之前的作战计划。

二是分兵两路,一路继续追击白彦虎,另外一路北上去攻下玛纳斯,再合兵一处,继续南下。

本来刘锦棠想选择第一种方案,这样最稳妥,耽误的时间也最短。可是金顺这个时候却跳了出来,拍着胸脯向刘锦棠保证,他可以带领自己手下的部队,去收复玛纳斯,最多10天半个月就可以搞定,没必要全军北上。

而且他还告诉了刘锦棠一个消息,让刘锦棠不得不相信,他肯定可以如约完成。他告诉了刘锦棠什么消息呢?

原来金顺手下的孔才,这时已经攻下了玛纳斯的北城,剩下的当地穆斯林叛军,以及从乌鲁木齐逃回去的残兵败将,都龟缩在玛纳斯的南城,所以金顺认为,只要他率领大军一到,胜利将唾手可得,这又是怎么一回事呢?

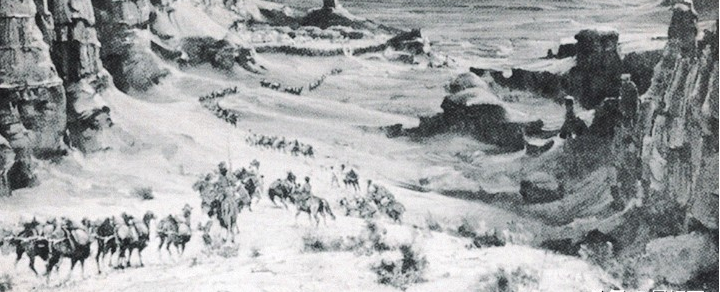

原来清军对玛纳斯的进攻,早在这一年的年初就开始了。最初是因为白彦虎不断地派遣玛纳斯的穆斯林叛军,越过沙漠,去袭击从伊犁绕道蒙古到古城之间,俄国人向清军提供粮食的商队,所以左宗棠要求当时在塔尔巴哈台的伊犁将军荣全,设法拔掉这个钉子。

荣全收到左宗棠的请求之后,派领当地的清军,也就是原来的民团首领徐学功的部队,现在已经被改编成了振武军,以及新增援而至的黑龙江马队总兵冯桂增,还有金顺手下,最先入疆的额尔庆额,三人合兵一处,去拔掉这个威胁清军粮道的钉子。

可惜的是,冯桂增和额尔庆额两人,由于首次入疆,自视甚高,又贪攻心切,不等熟悉当地情况的徐学功赶到,就连夜对玛纳斯城发动了偷袭。

说起来,这两人还是很有点能耐的。他们连夜赶到玛纳斯城下以后,让骑兵放弃了马匹,改做步兵,摸进了玛纳斯城,打了当地的穆斯林叛军一个措手不及,一下子就攻入了城内。

可是让他们始料未及的是,当他们攻入了城内,和敌人展开巷战的时候,穆斯林叛军突然推出了两挺加特林机枪,史书上称为格林炮,在巷战最关键的时候,挡住了他们的攻势。

有读者可能会惊讶了,穆斯林叛军怎么会有加特林机枪?你不会是在瞎胡写吧?!呵呵,你可千万不要大惊小怪,这可是被记录在当地的地方志里的,白纸黑字写得清清楚楚,我可一点儿也没有夸张。

那么他们的机枪是哪里来的呢?原来是俄国人送的!大家千万不要忘了,玛纳斯是妥得璘的老巢,俄国人为了支持他对付阿古柏,给他送了不少好东西。

事实上,在鸦片战争以后,中国的每一次叛乱或者起义,又或者革命的背后,哪一次没有外国人的影子?要不就是学他们的思想,要不就是接受了他们的直接援助,甚至是直接领导!

大家想一想,太平天国的思想源自哪里?基督教!西北穆斯林大叛乱的幕后同党是谁?俄国人!孙中山率领同盟会反对清政府,他背后的最大金主又是谁?日本人。

所以在中国,凡是反政府且最后能成气候的,背后一定会有外国人的身影在晃动,无一例外,这是一个铁一样的事实,不仅过去如此,现在也是如此。

有人可能又会奇怪了,既然西北的穆斯林和俄国人曾经是同盟,为什么俄国人现在又支持清政府呢?他们怎么东一下,西一下,一点儿都不靠谱呢?

很简单,没有永远的朋友,也没有永远的敌人,一切都是因为利益。就像白彦虎和俄国人一直就有联系,他到了新疆以后,俄国人也曾经拉拢过他,希望他能够支持妥得璘,挑起对抗阿古柏的大旗。

可是白彦虎权衡利弊以后,投入了阿古柏的怀抱,他和俄国人立刻反目成仇,所以他不断派出军队,频繁地袭击俄国人的商队,双方看起来不共戴天。

可是等到阿古柏失败了以后,俄国人又不希望清朝政府统治下的新疆,出现繁荣安定的局面,于是又和白彦虎结成了同盟,不断地发动越境袭击。这一切都是因为利益而已。

事实上,国民党也是如此,孙中山在没有夺得天下之前,为了得到日本人的支持,甚至愿意拿中国的东北来做交换,可是等到蒋介石带领国民党上台以后,日本人又变成了他们最大的敌人。

因此,自从妥得璘死后,玛纳斯的穆斯林叛军就投降了阿古柏。换了一个阵营,自然会拿着俄国人的武器,去袭击俄国人的商队,这一点儿也不奇怪。

而刚入新疆的冯桂增和额尔庆额,以为当地的穆斯林叛军只不过是一群*****,没想到他们和外国势力之间,有着盘根错节的复杂关系。他们曾经是俄国人在新疆的代理人,一点儿也不简单,所以当他们推出了加特林机枪,射出雨点一般的弹丸的时候,冯桂增和额尔庆额才明白了这一点。

这仗顿时就没法打了,因为清军都是骑兵,没有重武器。结果清军大败,全军崩溃,冯桂增当场被俘,不屈而死,额尔庆额落荒而逃,徐学功赶到城外的时候,战斗已经结束。他知道凭自己手里的那点破铜烂铁,根本就不是这帮装备精良的穆斯林叛军的对手,于是只能悻悻地撤兵。

这次战斗失败最大的原因在于轻敌,因此受到了左宗棠的严厉批评,他说:“袭坚攻城,本难得手,而马队黑夜扑城,尤为希见之事,冯桂增,额尔庆额久历行间,不应冒昧至此。”

不过清军并没有因为这次失败而停止针对玛纳斯的军事行动,1876年8月,为了策应刘锦棠的行动,牵制玛纳斯的叛军,南下支援乌鲁木齐,左宗棠要求金顺再次派当地的清军,出兵佯攻玛纳斯。

这次由原来的民团首领、现在也编入了清军的孔才领军,他和徐学功两人,率领3000多人发动了这次佯攻。

这次行动,清军撞了大运,玛纳斯北城的叛军主力,正好南下去支援乌鲁木齐了,于是孔才一击得手,居然攻下了北城。

不过这个消息误导了金顺,让他觉得玛纳斯南城也是可以轻松攻下的,再加上之前在玛纳斯战败的额尔庆额,是金顺的手下,所以金顺很想亲自攻下玛纳斯,找回面子。于是,他力主分兵,把胸脯拍得砰砰响,最后终于征得了刘锦棠的同意。

可是事实上,这是一个错误的决定,由于刘锦棠进军神速,玛纳斯的援军没有赶上之前的战斗,毫发无损地退回了玛纳斯南城。再加上乌鲁木齐溃逃的敌军中,有很多人听从了白彦虎的建议,也逃到了玛纳斯,所以敌人的实力不仅仅没有减弱,反而变得更强了。

但是金顺不是刘锦棠,他没能察觉到这一点,他的副手马玉昆更是一个平庸之辈,这个人后来参加了甲午战争中的平壤之战,比叶志超表现得稍微好一点。他反对放弃平壤城,但是在叶志超的坚持之下,他最后还是退让了,和叶志超一起逃跑,最终造成了清军的大败。

从史料上来看,刘锦棠似乎并不放心金顺,他让金顺带走了大部分的部队,而且还写信要求伊犁将军荣全从蒙古派兵增援金顺,说明他觉得玛纳斯并非是可以轻松攻得下的。

但他确实很难拒绝金顺的提议,因为他虽然是前敌总指挥,但还不是后来名满天下的飞将军,新疆的首任巡抚,他的威望这时还没有后面那么高。

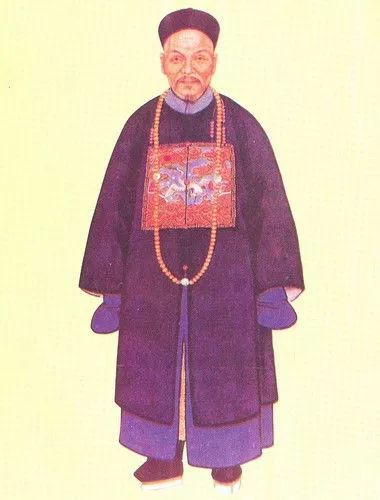

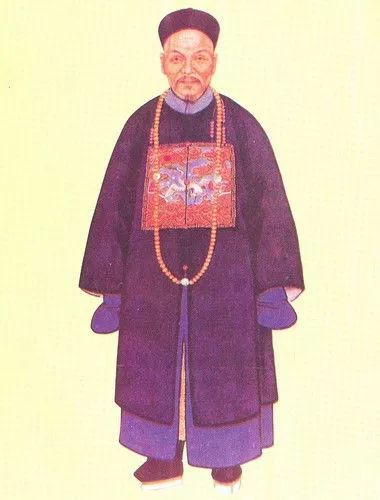

而这个时候,金顺已经是乌鲁木齐都统,品级比他还高,更何况他还立下过赫赫战功,他曾经跟着多隆阿打过太平军,打过穆斯林叛军,从陕西打到了宁夏,又协助左宗棠打赢了金积堡之战,大大小小打过了无数的胜仗。甚至很多人都认为,无论是论战功还是论资格,都应该是他,而不是刘锦棠担任前敌总指挥。

可是左宗棠却极力反对,他认为跟着别人打胜仗和自己能打胜仗,那是截然不同的两码事。虽然金顺的资格更老,打的胜仗更多,但是论本人的指挥能力,他比不上刚出道的刘锦棠,所以收复新疆的前敌总指挥,非刘锦棠莫属。

从这一点你就可以看得出,金顺当时在清军中的地位,是要高过刘锦棠的,现在他主动求战,无论是出于人际关系,还是从军队士气方面考虑,刘锦棠都不可能驳回金顺的提议,更何况金顺这个要求也没有任何明显不合理的地方。

于是刘锦棠同意分兵,他带着罗长枯和董福祥,继续追击白彦虎,扫清乌鲁木齐附近的残敌;金顺和马玉昆,则率领大部分人马,迅速赶往玛纳斯。

9月6日,金顺赶到了玛纳斯城下,他也准备玩一把飞一样的速度,迅速排兵布阵,修筑工事。7日天刚一亮,清军的大炮,就发出了排山倒海的怒吼,集中轰击玛纳斯南城的东北角,很快就轰开了一个缺口,于是清军开始沿着倒塌的城墙,向里突击。

打仗这种事,是要有天赋的,就好像你读了很多成功学的书,感觉里面说得头头是道,可是如果你真的照着成功者的模式复制一遍,恐怕结果常常不尽人意,你不仅不能成为成功者,反而输得一败涂地。

金顺这个人性格很好,公认的宽厚之人。虽然他什么都没说,但是这并不意味着,他对自己没有当上前敌总指挥,没有一点想法。所以他这次主动请战,其实也是想证明自己。

开战以后,他发现刘锦棠的仗打得很容易,也没有什么玄机,这些招数自己全想得到,如果他来做一遍,结果恐怕也没有什么不同。

可是问题就出在这一点。你把比尔盖茨的自传读一万遍,然后一步一步照着模仿,你也未必能成为比尔盖茨;金顺觉得刘锦棠无非就是动作快,这点他也做得到,于是他决定重复一次刘锦棠的战法,以此证明自己完全不比刘锦棠差。

但是第一次交手,清军就吃了大亏,驻守玛纳斯的穆斯林叛军,和驻守古牧地的穆斯林叛军一样,武器一点也不比清军差,后膛炮,加特林机枪,弹仓步枪一应俱全,刘锦棠轻松击败的对手,金顺却搞不定了。

突入城内的清军,遭到了异常猛烈的反击,第一天,就折损了总兵李大洪、熊佑林、参将陆辉,士兵更是伤亡惨重,从早上打到夜晚,清军没能占到一点便宜,这让金顺觉得很没面子。

连着这么打了几天,清军毫无进展,于是金顺想,刘锦棠不是玩了个声东击西吗?这我也会玩,而且还能玩得更好。

于是他决定继续假装强攻城东北,暗中夜袭西北角。13日夜里三点,他命令马玉昆指挥部下,开始悄悄地攀爬西北角城楼。

这一夜月黑风高,一开始清军进展得很顺利,成功地爬上了城墙,可是在准备夺取城门的时候被敌人发现了,遭到了敌人的猛烈反扑。

一时间弹箭如雨,穆斯林叛军用最猛烈的火力,封住了后继的清军,又出动了大量的兵力,和登上城的清军展开了激烈的白刃战。最后清军副将衔游击胡辉群牺牲,登上城墙的二百多名士兵全部阵亡,攻城再次受挫。

一败再败,让金顺恼羞成怒。随后的几天,他失去了理智,发动了多轮强攻,结果造成了总兵张大发、杜生荣、副将斯世道、把总邵芝、游击杨占魁先后阵亡,士兵伤亡更是不计其数,可是依然只能望城兴叹。

一个小小的玛纳斯城,顿时变成了清军的绞肉机。要知道刘锦棠在8天之内消灭了1万多敌人,连克坚城,也没有损失一个将领,士兵仅仅伤亡了不足三百人。明明是同样的一支军队,在不同将领的指挥之下,表现却是天壤之别。这也印证了一句古话,千军易得,一将难求!此言不虚也。

那么面对这个情况,金顺该怎么办呢?

驻扎在肃州大营的左宗棠,自从开战以后,每天收到前线传来的捷报,都是喜笑颜开,立刻把书信传给幕僚们看,大帐里顿时欢声笑语,众人全都互相庆贺。

可是这一天,当左宗棠收到了金顺和刘锦棠分兵的报告以后,突然眉头紧锁,沉思了半晌以后,他命令幕僚立刻起草文书,通知张曜和徐占彪暂时不要南下,同时让幕僚马上把账本拿来,看看还剩下多少银子。

这一下把众幕僚全都搞糊涂了,不就是一个分兵进攻吗?至于更改进攻计划吗?左宗棠一言不发,开始在大帐里低着头,心事重重地踱起步来。末了,他长叹一声,说道:“今年怕是拿不下吐鲁番了。”

众幕僚更是一头雾水,这是哪儿和哪儿啊?不就是一个分兵进攻吗?有那么严重吗?可是左宗棠却深深地叹了一口气,问道:“打到11月底,咱们还得花多少钱?”

众幕僚一听,也不知道左宗棠的葫芦里,到底卖的是什么药,于是赶紧算账,很快就得出了一个结论,要多花200万两白银。左宗棠听罢,又深深地叹了一口气,继而低头不语,开始在大帐中来回踱步。

最后,他对众幕僚说,你们算错了,咱们得马上给刘锦棠增兵,不然他就成光杆司令了,这笔钱还得算上,至少要多花300万两。

众幕僚听完左宗棠这一番话,全都面面相觑,不解地看着他,希望他能给大家一个说法。

左宗棠扫视了一下众人,无奈地说道:“金顺为人厚道,是不可多得的将才,可惜却不适合做主将,玛纳斯恐怕要打成持久战了。”

“哎!”他又叹了一口气,继续说道:“若是他久攻玛纳斯不下,肯定会向刘锦棠求援,刘锦棠必然倾尽全力相助,但是肯定不会亲自前往,以免伤了双方之间的和气,不利于日后的合作。但是这样一来,刘锦棠难免就会人单势孤,一旦遇到了意外,无兵可调,恐怕会陷入险境,所以我必须派兵增援他。”

众幕僚听罢,全都将信将疑,但是左宗棠挥了挥手说道:“事已至此,已经无可挽回,虽然今年无法拿下吐鲁番,但是毕竟收复了乌鲁木齐,已经很不错了,剩下的事明年再说吧。现在最重要的事情,是赶快筹集这笔短缺的银子。”

然后他让众人查询各地应该交付的协饷,还有哪些未到,众人赶紧把这些数字一一向左宗棠汇报,左宗棠低头不语,沉思了半天以后,说道:“看来还得向洋人借钱,赶紧写信给胡光埇(胡雪岩),让他在年底之前,务必筹到这笔款项,不然咱们就要喝西北风了!”

说到这里,有读者可能会奇怪了,打仗有这么花钱吗?真的有!大家一定要知道,这个时候已经进入火器时代了,大炮一响,黄金万两,这话一点儿也不假,一发子弹几钱银子,一颗炮弹十几两银子,上万人的大军,一场激战下来,每人射出去个上百发子弹,大炮轰出去个几百发炮弹,一天下来十几万两银子就不见了。这还不算大家的吃喝拉撒,所以左宗棠为什么不亲临前线指挥?因为筹钱和打仗一样重要,他必须有所取舍。

那么左宗棠对战局的判断正确吗?事实证明,他在当时,绝对是一个不世出的奇人,后来的战局发展,完全和他预料的一模一样。在这一点上,他要比后来指挥甲午战争的李鸿章,高出了一大截!

刘锦棠在乌鲁木齐以南的小东沟,发现了白彦虎的踪迹,于是一夜之间急行军90里地,在金口峡追上了白彦虎,可是被白彦虎裹挟的数万名群众,挡住了去路。

这些被强迫离家出走的老百姓,一个个扶老携幼,忍饥挨饿地向南逃遁,这时已经惨到了极点。刘锦棠无奈,只有先救济这些群众,结果让白彦虎趁机逃脱了。

接下来不出左宗棠所料,金顺在玛纳斯城下损兵折将,无计可施,只有向刘锦棠求援。刘锦棠从手下分兵六千人,前去增援金顺,于是他也无力继续向南,只有在达坂城和乌鲁木齐之间部署了一条防线,和阿古柏军遥相对峙。

9月底刘锦棠派出的援军赶到了玛纳斯,10月初伊犁将军荣全也从蒙古率兵赶到,可是战事依然打不开局面,清军日夜不停地炮击玛纳斯城,在城外修筑了两条长壕,同时暗中挖掘地道,炸塌了多处城墙,可是死活也攻不进去。

日子一天一天过去,寒风开始从北方吹来,所有的人都焦急不堪。就在这个时候,中英关于马嘉里事件的谈判终于结束了,双方签订了《烟台条约》,大清被迫开放更多的港口,同时允许英国人进入西藏,总之又是一个丧权辱国的条约。

可是事情并没有这么简单,英国公使威妥玛借机再次向大清施压,要求大清立刻停止进攻阿古柏,否则将威胁中英两国的关系,并暗示土耳其可能直接出兵。

不过他同时也抛出了一个诱饵,提出阿古柏愿意让出北疆,甚至再多让一点地盘,只要大清同意让阿古柏仿效朝鲜和越南,对大清纳贡称臣,成为大清的番属,双方就可以和平相处。

不仅仅如此,《申报》再次开足了马力,宣传这个方案的好处,它特别强调,中亚的王国,很少能存续超过20年,只要阿古柏一死,其国必乱。到时候大清再去收复,就不用如此兴师动众了,何必急于一时呢?

与此同时,左宗棠一封又一封的奏章,雪片一样地飞向朝廷,不断地催账要钱,搞得朝廷各部官员头大如斗,各个协饷的省份怨声载道。再加上玛纳斯久攻不下,朝廷的政治风向,又开始渐渐地转向了,主张见好就收的声音越来越大,形势对左宗棠非常不利。

不仅仅如此,阿古柏的使者赛义德,这时候正乘船赶往伦敦,去游说英国政府,施以更大的援手。就在同一时刻,中国的第一个驻外公使郭嵩焘,也正准备前往伦敦赴任,双方将第一次在外交舞台上亮剑。

形势再次变得诡谲起来,接下来又会发生什么呢?

======================================================

伟大的西征 (三)

作者 | 罗马主义

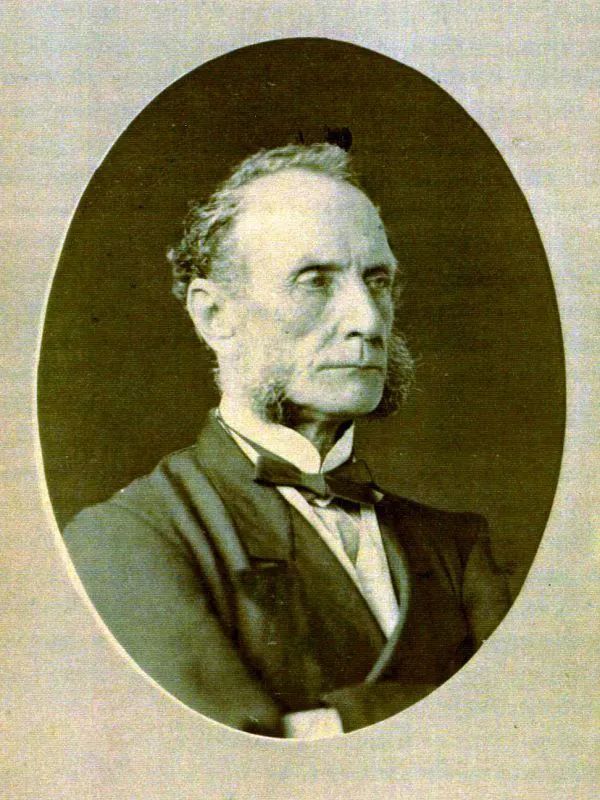

“中国人若是认真地打,他们一定会打赢的,可他们就是不会认真打;中国人若是能坚持到底,他们也是一定会胜利的,可他们就是不会坚持到底。”

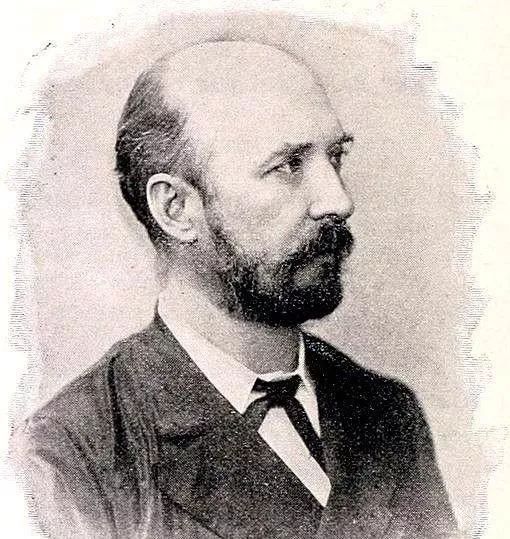

以上是从1861年起,就担任了清朝政府的海关总税务司,兼管邮政,同时也协助大清对外交往的“客卿”,死后被追授为太子太保的英国人罗伯特.赫德,对清朝政府外交政策的总结,真可谓一针见血!

这是赫德在中法战争中所说的名言,所以他在镇南关大捷以后,力主中国见好就收,于中法之间居间调停,在法国降低谈判条件以后,以最快的速度,劝说双方达成了协议。

事后舆论大哗,觉得中国不败而败,大家都把矛头指向了签订协议的李鸿章。在宦海沉浮了多年的李鸿章,自然不愿意背这个黑锅,他对外公开说:“查进和议者二赤,我不过随同画诺而已”。

“二赤”为“赫”字,指的就是赫德,意思是出馊主意的都是赫德,他不过是替人受过而已,那么赫德真的是出了馊主意吗?

从后来的史料来看,赫德还真心是为了大清的利益考虑的,因为他得到了消息,就在镇南关大捷以后,法国议会表决,加派5万军队,增加2亿法郎的军费,准备扩大对华战争。

赫德认为,虽然现在暂时打赢了,但是如果真的要继续打下去,战场上难免会有胜有败,一旦出现大的失利,朝廷绝不会坚持,立刻妥协。到时候肯定是对方提什么条件,大清政府就得接受什么条件,与其如此,还不如见好就收。

那么大清政府到底是不是如赫德所说,主战派很多,可是从来没有人好好准备打仗,而且一有挫折,又不愿意坚持到底呢?从之后的甲午战争来看,赫德的判断一点都没有错。

就在中日宣战以后,日本做了全国总动员,把所有能调动的力量全都调动了起来,一副破釜沉舟的架势,可是大清呢?

朝廷根本没有认真做准备,李鸿章内心就不愿意打,总想着通过和谈解决问题。淮系的军事力量调动,更多的是作为一种威慑力量,被当成谈判筹码来用的,无论是海军还是陆军,都没有做好打硬仗、打持久战的准备。

以翁同龢为首的主战派更是天真,他们希望只派一个大名鼎鼎的飞将军刘锦棠,就能在朝鲜把对方给收拾了。除此之外,他们既没有大规模购置军火,也没有大规模募兵,更别提后勤保障了,这完全是在开玩笑!

仗打起来了以后,清朝政府果然没有坚持到底。没有做好开战准备的清军,自然接连失利,特别是在刘公岛被攻克,北洋舰队全军覆没以后,虽然局势极端不利,可是还远远没有到立刻会要了清朝政府的命的时刻,如果清朝政府坚持在陆上和日本打的话,胜负还很难说,以日本当时的国力,在东北和清军展开全面的持久战的话,日本是扛不住的,后勤供应根本就无法保证,最终必然战败。可是清朝政府却在这个时候下趴蛋,不想打了。

你看整个过程,简直和赫德所说的一模一样,喊打却不认真打,真的打起来,又不愿意坚持到底,完全就是清朝第一任驻英国公使郭嵩焘总结的12个字,“一味蠢,一味蛮,一味诈,一味怕”。

刚开始装成二百五,愣头青,摆出一副不要命的架子,结果一打起来就马上掉链子,拿着刀不敢砍对方,变成了缩头乌龟,最后只能任人摆布。

事实上左宗棠的西征也是如此,这时4万多大军都已经入疆了,前方正打得昏天黑地,可是后方却不好好支持。各地的协饷拖拖拉拉,左宗棠为了应付危局,要向外国人借钱,居然也有很多人跳出来阻拦,这哪里是要认真打仗的样子?

更气人的是,费了这么多精力,花了这么多钱,仗都打到了这个份上了,朝廷上却还有一大群人在讨论这个仗该不该打下去,上下乱七八糟根本就不是一条心,和赫德所描述的状况一模一样。

究竟是什么原因造成了晚清这种奇怪的政治局面呢?以往很多人认为,这是因为满清政府腐朽没落。其实这并不是根本原因,根本原因是,晚清虽然是独裁政府,但没有一个政治核心,它的政治力量被多极化了,所以才造成了这样一个局面。

在清代前期,皇帝的意志就是国家的意志,乾隆既然下决心收复新疆,那全国上下就是一盘棋,该派兵的就必须派兵,该出饷的就必须出饷,谁要是敢磨磨唧唧,谁就小心项上的人头。

如果说清朝前期,皇帝至少对国家有90%的掌控力,大臣们最多占10%的话,那么到了清朝晚期,慈禧对国家的掌控力最多只有35%,恭亲王奕忻为代表的满清贵族大概有10%,李鸿章的淮系大概占20%,湘系和其他汉族军阀势力占20%,这中间左宗棠大概能影响其中10%~15%的力量,剩下的一般官员,只能占5%左右。

所以慈禧和乾隆不同,她不能乾纲独断。虽然表面上她一言九鼎,可是如果没有手握兵权的汉族大臣的支持,她说了也等于白说。

就比如庚子之变中,她向世界列强宣战,可是各地的封疆大吏都不支持她,搞了一个东南互保,结果只有北京附近的军队在和外国人作战,其它地方的官员,却跟外国人一片和气。如果是在清朝前期,这是完全不可思议的。

因此她和恭亲王奕忻,虽然支持左宗棠收复新疆,可是三方的政治力量,加起来也不过只有对国家60%的控制力,只占据了微弱的优势。剩下的人出工不出力,东说西说,慈禧也没有什么好办法,和乾隆时代完全不同。

比如乾隆在收复新疆的过程中,对领军的大臣说撤就撤,说杀就杀,可是慈禧对左宗棠李鸿章她敢这样吗?她不敢,她就是想搞他们,她也必须要联合其他政治力量,形成绝对多数才能出手。

可是这不仅仅办不到,而且等于玩火,一旦打破了平衡,她可不一定是其中最大的受益者。万一在这种政治斗争过程中,形成了一个新的寡头,最后倒霉的很可能就是她,老谋深算的慈禧,绝不会冒这种政治风险。

所以李鸿章在甲午战争中战败,她也不能把他怎么样,还得靠他擦屁股,出面收拾残局。庚子之乱中,各地的封疆大吏都不支持她,所作所为和她背道而驰,她也只能听之任之,就是这个原因。

如此一来,整个清朝晚期,政治凝聚力这个问题,一直都没有解决好。赫德之所以说清朝政府总是不能认真准备打仗,就是因为各个政治势力之间,总是生怕有人借此做大,难免互相掣肘。

所以在中日甲午战争时,眼看马上就要开战了,翁同龢却还要阻碍对海军拨款。缺钱是一方面的原因,不愿李鸿章的势力借此做大,也是另外一个重要原因。

而一说要坚持到底,大家谁也不愿意把自己的老本赔光,甲午战争明明还可以继续打下去,可是李鸿章坚决不同意再打,光绪皇帝拿他一点办法也没有。这就变成了赫德所说的,清朝政府一定不会打到底的原因。

因此在中国封建时代的历史上,总会不由自主地走向中央集权,而且只有实现了中央集权的时代,国家才能强大,一旦权力分散,国家立刻就会陷入衰弱,这是有其内在原因的。

但是中国封建时代的中央集权也有很大的弊病,就是它限制了国家的活力,导致后期发展停滞,最终不可避免地走向衰落,然后又走向分权,接着又回到了中央集权,最终在这个历史怪圈中不断地循环。

不过在1876年,大清是幸运的,因为它还有左宗棠。虽然从某种意义上来说,左宗棠其实也是一个“藩镇”,但是左宗棠这个人,却是真心实意地愿意为了国家付出一切。

今天我们再来回看这段历史,我们不能不感谢左宗棠的伟大,因为在很大程度上,这几乎就是一场他一个人的战争。即使是在这个时候,他的同盟者,包括慈禧在内,也是摇摆不定的,她把英国人最新的和谈建议,发给了左宗棠,希望听听他的意见,左宗棠给出的回答是断然拒绝。

除此之外,在这个最关键的时候,左宗棠最亲密的政治盟友,被他一手栽培的两江总督兼南洋大臣沈葆桢也背叛了他,左宗棠向朝廷推荐由沈葆桢亲自负责,帮他向英国人再借1000万两白银,可是沈葆桢居然拒绝领命,而且反对向洋人借款,这简直是在拆左宗棠的台。

所以很多时候,左宗棠都是一个人在战斗。他从肃州写出了一封又一封的奏章,不断地向朝廷诉说必须打下去的理由,不断地向朝廷要求必须允许他向外国人借款,面对如此艰难的处境,只有像左宗棠这么执着的人,才能够坚持下去。

也许正是因为左宗棠的这份执着,上天终于被他感动了,他的好运气接踵而来。俄国和土耳其为了争夺高加索地区,再次兵戎相见,这意味着土耳其人没有精力再来帮助阿古柏了,对左宗棠是一个重大利好。

与此同时,在左宗棠的不懈努力下,他追加借款的要求终于被朝廷批准了,一船又一船的银元被运到了上海,然后火速运往甘肃,解了他的燃眉之急。

再者,随着借款数目越来越大,英国的金融界为了自身的利益,反对插手中国新疆事务的声音也越来越大,各种没必要支持阿古柏的理由,都被他们找出来登在了《泰晤士报》上,出现在了国会议员的口中,影响着英国的舆论,英国的外交政策,也开始渐渐动摇了。

而在玛纳斯,金顺终于得到了老天的眷顾。在11月初的一次炮击中,玛纳斯的穆斯林叛军统领韩刑脓,被一颗射偏了的炮弹意外击毙,他的死为整个战局迎来了重大转机。

新接任的穆斯林叛军首领海宴,面对着内外交困的局势,没有前任那么坚决的抵抗决心。11月3日这一天,他悄悄潜出城外,去找了他的老熟人,昔日一起打过阿古柏的战友徐学功,希望他出面帮忙,找清军统帅金顺商谈投降事宜。

不过,金顺听到这个消息的时候却犹豫了,打到现在,他承受了巨大的压力,朝廷里很多人都拿他和刘锦棠做对比,指责他无能。如果最后他不是靠武力攻下了玛纳斯,而是靠对方主动投降,结束了这场战争,别人又会怎么议论他?

更何况,现在倒在玛纳斯城下的清军多达数千人,阵亡的将领也超过了两位数,所有人都杀红了眼,满脑子都想着报仇,如果就这么轻轻松松地把敌人放了,他又该如何向手下的士兵交待呢?

而且还有一个更重要的问题,这帮参加了10多年叛乱的穆斯林,早就习惯了嗜血的生活,他们现在已经很难重回平民生活,何况双方打得仇深似海,金顺也不可能将他们收编,那他又该如何安置他们呢?

因此,当徐学功带来敌人愿意投降这个消息的时候,金顺反而感到不知所措,犹豫半天以后,他给出了一个奇怪的投降条件:“呈交马械,捆献各逆首,然后造余众名册,听候点验,分别办理。”

当徐学功把金顺的话转达给叛军头目海宴的时候,对方不由得愣住了,金顺给出的这个条件,没有提出任何保障,如果就这样放下了武器,那么对方事后要杀要剐,都不算食言!

等消息传回城内,叛军一下就炸了锅,很多人看着城下堆满的清军尸体,都担心清军事后会报复,不愿意投降;也有些人觉得继续守下去也是死路一条,不如碰碰运气。于是各个头目之间,为了何去何从,吵成一团,连着两天也没有拿定主意。

不过打仗这种事,最忌讳的就是泄了气,事实上这个时候,清军依然拿玛纳斯一点办法也没有,穆斯林叛军部署了三条防线,清军一直都攻不破。

城外的壕沟由穆斯林叛军骑兵防守,配备了大量的单发和弹仓后膛步枪,可以来回快速机动,一旦哪个方向告急,他们就可以立刻骑马赶往那个方向,然后下马作战。

城墙上部署着装备老式前膛枪和火绳枪的士兵,以及各种传统的滚木擂石,城下埋伏有小口径的火炮和加特林机枪,还配备着冷兵器的敢死队。一旦某段城墙被轰塌,这些火炮和机枪就赶往缺口,堵住清军的后续进攻,使用冷兵器的敢死队,负责和攻进城的清军进行白刃战。

既然这么难攻,那么金顺为什么不愿意给出一个好一点的投降条件呢?除了上述原因以外,还有一个重要的原因:据说金顺抓住了几个穆斯林逃兵,审问得知,城内的粮食已经不多了,所以他更不想在这个时候显得软弱。

而穆斯林叛军虽然还可以坚持一段时间,可是接任的主帅海宴出城一谈,让穆斯林叛军再也无心守下去了,争论了两天以后,穆斯林叛军决定诈降突围。

11月5日,穆斯林叛军派人通知徐学功,他们准备投降。金顺听到消息以后有点意外,他本来以为对方不会接受这个苛刻的条件,现在对方忽然接受了,其中可能有诈,于是他命人在城边埋伏,以防意外发生。

11月6日凌晨,穆斯林叛军突然打开了西门,说是要出城受降。这个举动更加引起了金顺的怀疑,因为投降应该是开东门,向西显然是企图逃入俄国境内,于是金顺命令全军做好战斗准备。

随后,穆斯林叛军以3000名精锐士兵在外、家属居中的顺序出城,这显然是不打算真的投降。不过金顺还是给了他们最后一次机会,他命令徐学功上前喊话,要对方放下武器,原地受降。

就在这个时候,穆斯林叛军突然推出了藏在人群中的小口径火炮和加特林机枪,向清军猛烈开火,企图打清军一个措手不及,那么他们得手了吗?

当然没有,这个举动正中金顺下怀,他本来就不想接受穆斯林叛军的投降,再加上周围早就因为残酷的攻城战,对穆斯林叛军恨之入骨,一心想要报复的清军,更是对此求之不得,瞬间以最猛烈的炮火和枪弹回击。

也有一些历史学家认为,这些都是金顺为了掩盖他背信弃义,屠城杀降的举动而事后编的谎言。因为这个故事完全不合理,出城了再来攻击清军,完全是找死,之前这么能打的穆斯林叛军,根本不可能这么愚蠢。

所以这些历史学家认为,真相是守城的穆斯林并非诈降,但是金顺为了报复之前的失败,主动开火。不过这种推测并没有可靠的历史记载证明,只是一种猜测而已。

我们现在所能确定的结局是,出城的穆斯林叛军中,只有一人侥幸活了下来,其他全部被杀光。

这场残酷的围城战,就以这样一场空前惨烈的杀戮结束了。究竟是谁使了诈,已经变得不重要了,清军终于在1876年的11月初,在历时12年以后,成功收复了北疆。

这个消息让在肃州的左宗棠,暂时松了一口气。因为这段时间《申报》在英国公使威妥玛的授意之下,不断地造谣,说清军在北疆连吃败仗,甚至被迫退回了关内,意图再次煽动社会舆论,反对左宗棠的西征。

你可别小看了媒体的力量,就在《申报》的影响之下,朝廷中很多人都怀疑左宗棠发来的战报是欺上瞒下、谎报军情,就连一些支持他的主战派,说话也变得谨慎起来,生怕有一天下不了台。

现在金顺终于攻下了玛纳斯,谣言不攻自破,支持左宗棠的声音又高涨了起来,朝廷开始不断地催促左宗棠,尽快收复伊犁,同时向南进军。

不过左宗棠在这个时候却是非常的清醒,他知道金顺不能再用了,前线的所有指挥权,都必须集中在刘锦棠手中,清军收复新疆的队列中,不能再出现任何能和刘锦棠相提并论的人物。

可是要做到这一点并不容易,虽然金顺花了将近三个月的时间,损失了数千人,才攻下了玛纳斯,可是这在一般人看来,表现还是不错的,毕竟这是一座重兵把守的坚城。

然而对于左宗棠来说,这种速度和损失率是要命的事情。前面我们说了,他的战术设计,决定了清军只有几个月的进攻时间,所以必须在这几个月里,以飞一样的速度前进,绝不能有丝毫的耽误。

但是这个要求,除了他以外,几乎所有人都认为是异想天开,如果以这样的标准要求将领,实在是吹毛求疵,太过苛刻了,根本就不现实。

因此,如果左宗棠以这样的理由免掉金顺的指挥权,不但会得罪金顺,引发内斗,还很可能会让朝廷中的绝大多数人,产生一些不必要的联想,造成他在政治上的被动。

更何况,金顺还是他在满人中最重要的政治同盟。一时间,如何解决这个问题,竟成了左宗棠最头痛的事情,那他该怎么办呢?

如果是一般人,肯定会左右为难,不知道该怎么办好,但是左宗棠并不是一般人,他轻松地化解了这个难题,他是怎么做的呢?

很简单,上奏朝廷,请求调走原来手中缺兵少将的伊犁将军荣全,让他回北京任职,代之以“能征善战”,同为满人身份的金顺,让他接任伊犁将军,负责北疆的行政事务,把他手中的军队,交给刘锦棠接管。

这就是左宗棠的高明之处,一石三鸟,不但达到了他的目的,而且让所有的人都对他感恩戴德。

荣全早就觉得自己在这里很鸡肋,虽然名为伊犁将军,可是到处都是左宗棠的部下,他什么事也插不上手,早就想回北京了。所以左宗棠请朝廷把他调回北京,他自然千恩万谢。

金顺原来只是一名武将,现在突然变成了封疆大吏,自然对左宗棠的推荐感激涕零,高高兴兴地走马上任去了。而左宗棠也达到了自己的目的,他终于可以让全疆的军队,在他心目中唯一胜任的将领,刘锦棠的指挥之下,去实现他要用飞一样的速度,收复新疆的战略了。

不过清军在玛纳斯的耽误,还是打乱了左宗棠原定的作战计划。由于新疆已经进入了冬季,所以清军只能暂时停止南下,这让阿古柏有了充分的时间,调整战略部署。

他首先命令他的总管哈尔伊达尔胡里,带领重兵前往达坂城。达坂就是蒙古语里“山顶隘口”的意思,原来的达坂城就很险要,当时被称为黑虎城。

哈尔伊达尔胡里来了以后,觉得旧城的位置还不够好,干脆又在两山之间,重新修建了一座新城,城高墙厚,彻底扼住了从乌鲁木齐南下,翻过天山的险要关口。

不仅仅如此,他还命令人把旁边的一座小湖决口,用水把前往达坂城的通路部分淹掉,让周围全变成了沼泽,这样来犯的敌军就会行动困难。

光是地形优势不说,他还配备了大量先进的火炮,居高临下,在城内又堆积了大量的弹药,一旦敌人靠近,密集的火力网,足以把任何攻城者打得片甲不留。

与此同时,阿古柏又命令他的次子海古拉,强化了吐鲁番地区的防御。海古拉在清军入疆之前,就动用了上万民夫,把吐鲁番的满城重新加高加厚,还在城内修建了王府,做好了坚守的准备。

清军收复乌鲁木齐以后,南逃的马人得和他手下的上万人马,又被安排在了吐鲁番,协助海古拉防守。如此一来,光是在这个方向上,阿古柏军就有了将近3万兵力。

这还没有完,他又命令南逃的白彦虎,率领他的部下近万人,驻守托克逊一带,在这里新修了两座堡垒,也配备了大量的火炮。

而他自己则率领总预备队,约2万多兵力,驻扎在喀喇沙尔,随时准备策应前方的战局。

他知道左宗棠的进军路线,并没有什么过多的选择,一条是从乌鲁木齐南下,进攻达坂城;另外一条就是从哈密西进,进攻吐鲁番。

无论对方从哪一个方向来,或者齐头并进,他都是以逸待劳,而且兵力上有绝对的优势。

他打算先固守这些坚城,逐步消耗清军的兵力,等到双方打成僵局的时候,他再率领总预备队投入战场,彻底围歼清军。

这个计划天衣无缝,而且无论在哪个方向上的据点,都要比玛纳斯城坚固的多,都是清军不可能轻松啃得下的硬骨头,更不要说他们背后还有2万多生力军。

客观地说,即使是换成左宗棠来做决策,他也不可能想得出比阿古柏更好的军事部署,这就是标准的教科书式的战法。所以阿古柏认为,除非能发生奇迹,否则没人能突破他的铜墙铁壁。

面对阿古柏如此精妙的安排,左宗棠有什么妙计吗?左宗棠根本没有去想这件事情,他只是为刘锦棠提供了五千名援兵,然后又给在哈密方向的张曜和徐占彪下达了一道命令,让他们两人率领手下的40营军队,严格听从刘锦棠的命令,商量好进军时间,按时到达。

然后呢?没有然后了,左宗棠只是静静地在肃州呆着,等着开春雪化。剩下的事情,刘锦棠自然会办好,对此他充满了信心。

那么面对阿古柏的神机妙算,刘锦棠又有什么妙计吗?也没有!他只是要求张曜和徐占彪,在1877年的农历三月初一出兵,中旬之前赶到吐鲁番,到时候他会出现在吐鲁番背后,和他们一起夹击海古拉的军队。

对于这个安排,张曜和徐占彪都惊得目瞪口呆。他们俩倒是没有什么问题,这正好是他俩率领的2万多大军,从哈密和巴里坤,赶往吐鲁番的行军时间。可是刘锦棠怎么可能到达呢?

按照刘锦棠的安排,他自己也会在农历3月1日出兵,早了是不可能的,路上都是雪和冰,那么从这个时间算起,刘锦棠就要在10来天的时间里,攻下重兵把守的达坂城,托克逊,赶到吐鲁番。

这意味着沿途的每个城市,刘锦棠都要在两三天之内攻下。他手下的军队比张曜和徐占彪少,还不到2万人,而阿古柏的整个战线上有接近6万人,这是开什么国际玩笑?

可是左宗棠已经说了,一切听刘锦棠的。既然久经沙场的左大帅,都这么信任这个初出茅庐的刘锦棠,那他俩又能说什么呢?于是两个人只能你看看我,我看看你,满腹狐疑地出发了。

那么刘锦棠究竟要玩什么把戏,来实现这个所有人都看起来,绝不可能达成的目标呢?