凡人往事(177)

独身女性:摇摇晃晃的40岁

选择独身生活的女性,进入40岁这个年龄阶段后,会经历养老、职业状态、婚恋方面的摇晃。在这个时间窗口,她们将重新审视自己的选择,并谨慎地为暮年筹划。

01

02

46岁的李青在很久前就结束了自己的亲密关系。在她看来,那段关系是在母亲的要求下建立的。母亲脾气暴躁,而性情温和的父亲已经去世。三年前下定决心辞职后,她没有马上找工作,而是去了泰国,参加身心修行的课程。

03

- END -

编辑 | 雷磊

================================================================

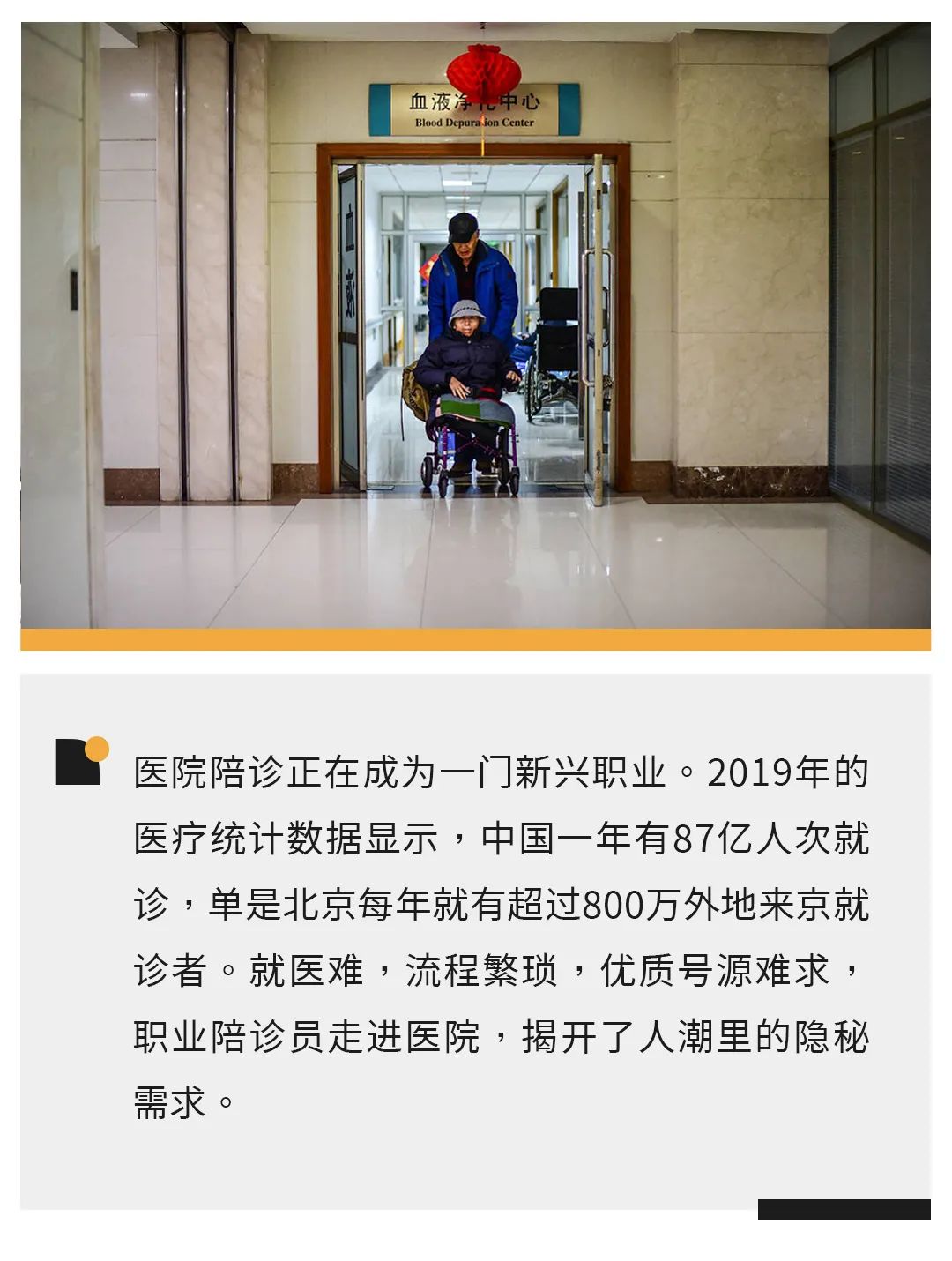

陪陌生人看病

文 | 魏芙蓉

编辑 | 王珊

王印林的包里总少不了这三样东西:一瓶无糖无盐的矿泉水,一个无糖无盐的面包,一张应付冗长队伍的小板凳。都是为同行者准备的。

医院像是一个迷宫。孤独、恐惧、茫然困住了难以计数的人。站在他身旁的,往往是怀抱病童的慌张父母,不敢独自面对疾病的中年人,以及智能系统前手足无措的老人。

像王印林这样的职业陪诊员,正在成为都市里的一种新兴职业。为了抢到紧俏的号,有陪诊员同时动用三部手机,更换电脑CPU,“十抢九中”;他们熟练掌握节约时间的窍门——哪个角落的抽血队伍人最少,医生开出的众多检查单如何设计次序在最短时间内做完;有时他们也要遍寻北京、上海、广州多地,只为帮患者找到最好的医疗资源。

他们在医院日复日的人潮里涌动,希望借这份陪伴弥补未竟的遗憾,又在其中窥得现实和淡漠人情。

以下内容根据两位职业陪诊员的口述整理:

秦天 28岁 上海

“生死离别直接推到我面前”

我做陪诊不到一年,跑得最多的是上海复旦大学附属肿瘤医院。前段时间,我遇到一位六十多岁的阿姨,她两年前得了癌症,动过手术治愈了,但最近觉得身体不适,来上海复诊。

我们帮她挂到了上海一个比较好的专家号,她的子女没时间来,只有老伴陪在身边,老人都不懂医院的就诊流程。我陪他们去肿瘤医院,导医、陪护。阿姨心态好,平时保养得不错,看起来只有50多岁的样子,等待的间隙,她一直跟我描述她的小孙女,满脸幸福。

我之前是上海一家三甲医院的护士,陪患者做完检查,拿到结果的时候我大概就能知道这个患者的命运了。那天我帮她拿到医院的化验单,根据当时的指标来看,她的时间不长了,癌细胞恶化很快。

我没敢告诉他们,如果患者主动问,我也会有所保留。后来我陪他们进诊室,医生就说:癌细胞复发,情况很紧急,摆在你面前的路只有化疗。她身边的老伴整个人都傻掉了,脸色苍白,眼泪快要流出来,有点不知所措。阿姨却反过来安慰老伴,说没什么大问题啊,人到了这年纪肯定会生病会死,她特地交代老伴:等下回去不要跟儿子说这么重,就说是普通的炎症。

我们出了医院后,来接她的儿子第一时间帮妈妈开车门,仔细调好座位,问妈妈觉得怎么样,妈妈说不是什么大问题。他们给人印象就是很孝顺的儿子,和一位总为孩子着想的妈妈。

这种时候我都会觉得特别难受。我想到了我爸爸,他50多岁,也是得癌症走的。之前我和我妈都不知道,直到今年大年初一他在家休克被送到医院,医生说是肺癌晚期,他从确诊到离开整个过程不到10天。

那时候我刚换工作,做陪诊这行不过几个月。我每天陪别人看病,却不知道我自己的爸爸生了病。医生说他的肺癌其实在两三年前就开始出现了症状,我爸那几年定期会去医院做检查,但检查结果他从不给家人看。

我爸走的那天,我从凌晨1:00开始,我一直给他循环放一首歌《幸福一家人》,那时候他已经有三天不能讲话了,不能自理,只能吃流食。我半夜用水给他擦身,用牙签帮他把口腔清洗干净,我蹲在他身边,握着他的手,跟他说悄悄话,我说你等我睡一觉,我起来再好好给你擦洗干净啊。但那天凌晨五点半,还没等到我们约定的时间,他的瞳孔就开始放大了。

我是在我爸生命的最后一刻,在他身体变得僵硬、我帮他穿寿衣的时候,我才知道生命有多么脆弱。

之前朋友介绍我进入陪诊这一行,我很惊讶,发觉怎么比我在医院做护士工资还要高。但我爸去世之后,它对我来说意义就不一样了,再也不是工资高低的问题。

我所在的是一家健康咨询公司,上海的医疗资源比较丰富,找到我们的患者首先是想通过我们更快获取一些比较好的号源,比如专家号,然后才是导医、陪伴的需求。费用也根据每个人的情况而定,一般都在千元以上。我现在一天至少要陪三四个患者看病,他们很多都是从外地来的、上了年纪的患者,他们挂特需门诊,见到主任医师时通常都会紧张得说不出话,无法描述自己的病情。

所以每次接到患者的前一天,我都会提前做一些功课,分析他们之前的住院记录和检查单,方便第二天跟医生更准确描述病情。肿瘤医院每天人都很多,我排过最长的队排了四个小时,最忙的时候,一天下来喝不上一口水,一顿早饭抵一天。

我一点都不觉得辛苦,我很爱我的工作。我觉得作为一个陪诊员,在这些患者很不舒服的情况下,我能帮助到他们,就很好了,不管拿多少工资,我都无所谓,重要的是人命还在,让亲属还能跟他们一起吃饭,让他们的孩子有“爸爸”“妈妈”可以喊,我觉得是非常幸福的事情。

5月中旬我遇到一个患者,他60多岁,肺部有积液,插了管,咳嗽得比较厉害,是坐在轮椅上被推着来到肿瘤医院的。他当时还没查出病理原因,老人自己可能也觉得是普通的肺部感染。

我陪他去医院挂专家号、做检查,看到CT报告显示考虑的是肺部的MT,意思是他的肺部可能有恶性肿瘤。跟我爸的情况很像。

担心肺部的癌细胞转移到其他地方,医生建议他们做一个全身检查。老人的孩子很害怕,他们不知道如何接受这个结果,这时候医生已经下班了,他们一直找我问,应该要怎么办,老人的身体状况已经很差了,不知道还能不能经受这些检查。我陪他们跑了医院的好几栋楼,差不多天黑了才做完这些全身检查。

肺部肿瘤的存活率其实很低,我悄悄跟他的儿媳妇说:先不要直接跟老人说,等活检报告出来后,如果确诊是肺部恶性肿瘤的话,我们就必须做好心理准备了。

第一次陪诊结束,我和公司强烈要求(这个客户的)下一次服务也派给我,我想帮他去取报告,想陪同他接下来的所有看诊。

我陪着患者等了大概两个星期,最近医生根据检查结果给他做出评估,说他最多有两个月的时间了,癌细胞恶化很快并转移到其他部位,如果做化疗他都可能撑不到化疗结束。最后家属选择回家保守治疗,也就是打点止痛药。老父亲剩下的日子将是按天算的。自始至终我们都没有把这个事实告诉老人。

我觉得好遗憾,好无力。我做护士期间也接触不少医生和患者,但之前可能觉得生活里最重要的事情是玩,就连工作也是以比较放松的态度。而陪诊,它总是把一些生死离别,或有关生命的重大决策直接推到我面前,你要面对它、接受它、处理它。我28岁了,我觉得我现在才开始成长。

● 儿童医院里候诊的家长和孩子。图/CFP

王印林 40岁 哈尔滨

“我们服务过最多的就是老人”

我本身是医学专业出身,从事了很多年医疗工作。2018年,我们找了专门的公司做市场调研,发现陪诊这一块存在很大的需求,后来注册成立了专门的陪诊公司,到现在我做了三年多陪诊员。

我们现在的客户以黑龙江省的为主,有偏远地区来哈尔滨的省三甲医院会诊的,还有想跨省去北京上海就医的。客户最核心的需求大多是熟悉医院的流程和布局,然后更快更好地获取医疗资源。一般来说我们不接急诊单,也不接堕胎单,因为这可能涉及到人道问题。

客户中小孩、中青年和老年人都有。小孩生病的时候,大人如果不熟悉医院的整体流程,容易慌,会特别盲目。而中青年人呢,很多人是很恐惧生病的,一些轻症状会让他们怀疑自己得了癌症。这些年轻人既不敢跟父母提到自己的病,又恐惧一个人上医院,这时候他就会找到我们。

我曾经接待过一位30多岁的小伙子,平时工作压力很大,晚上休息不好,他感觉胃不舒服,反酸恶心,还出现了黑便的情况,他在网上查了后,觉得,“黑便了,我是不是得肿瘤了,得胃癌了吗,还是肠癌啊”,他恐惧了好几天又不敢去医院,通过朋友找到我们,后来查明就是一个慢性胃炎的反应。我们碰到这种情况,不仅要做就医流程上的引导,还要做心理上的安抚。

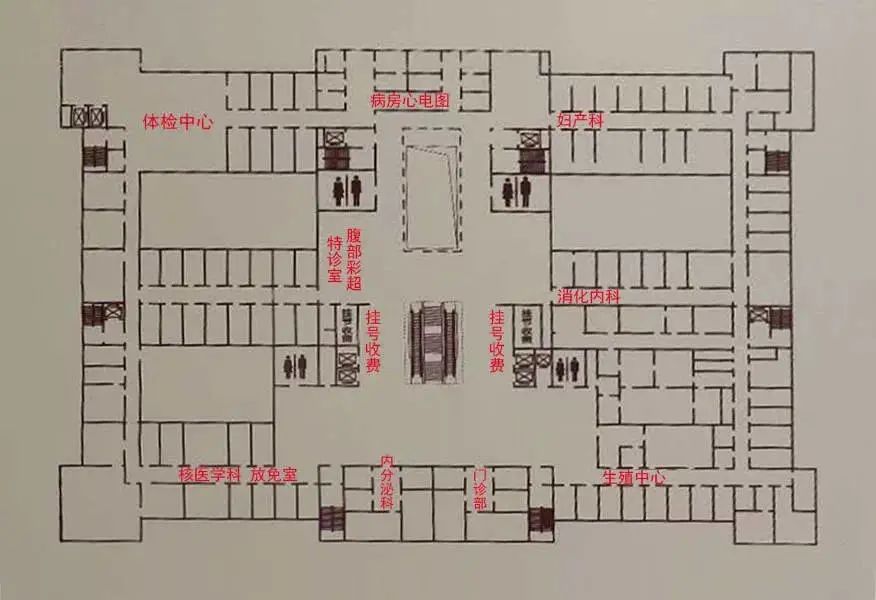

黑龙江老龄化比较严重,我们服务过最多的就是老人,子女在外地为父母下单,由我们代替陪同老人进行一些常规体检、看病。每次进到医院,见得最多的就是围着导医的老人,“这个软件怎么下载”,“怎么登录”。现在的医院都支持网上预约挂号、网络支付,老人都不会使用;很多检查,比如采血,到哪签到、到哪候诊,这些老人也都弄不清楚;现在连病历都是电子的,患者在问诊结束后自助打印,但老人们弄不明白,看完病就直接走了。所以很多老人从一开始进医院就是茫然的,事无巨细地,我们要陪着他们把这些流程一一走完。

我们还和哈尔滨养老热线和社区服务中心有合作,为他们那里有需求的空巢老人提供服务。前段时间我们就接待了这样一位老人,他有常年的慢性病,血糖和血压都不稳,想去医院做进一步检查,但子女在外地,身边没有可以依靠的人,他只能找社区,社区又联系我们,我们为老人提供了专车接送和陪护。但事实上,像这样能自主找到我们的都是一些经济条件比较好的空巢老人了。

大部分老人对花钱购买陪诊服务是不太认同的,服务这类老人时,我们通常会提前和家属对好口径,自称是他们家属的朋友。而对中青年人群来说,他们觉得看病找熟人陪会欠个人情,托关系挂专家号可能要欠下更大的人情,所以情愿找我们花这笔钱。但总体来说,当前陪诊服务还没形成规模市场,人们付费购买的意识还比较弱。

目前我们的陪诊套餐有四个价位,省内的普通陪诊298元,VIP服务998元;省外的分别是1690元和6990元。大家购买最多的是“298元,陪诊4小时”的基础套餐。我服务过不少VIP客户,比较客观地说,只有好的经济能力,才能享受到好的医疗待遇。

印象比较深的是一个45岁左右的客户,他的疾病比较特殊,总是会不自控地睡着,随时随地,几分钟后又自然苏醒,甚至会在开车中“睡”过去,导致一个月交通肇事三次。

他在黑龙江省内的医院做了很多检查都没有诊断,后来找到我们,提出两点需求:要明确诊断疾病,找更好的医疗资源。我们首先为他在内部组织了一次专家讨论会,判断他可能是神经、脑血管之类的疾病,然后建议他去北京宣武医院、神经内科最强的地方就诊,我们为他挂号,约最顶级的专家。他最后在北京确诊为发作性睡病。

跟这样的强经济实力相比,我们陪诊中最常碰到的是一些窘迫状况:有患者查出肿瘤了,但因为住院和手术费用,儿女分歧,家庭不和;还有更多的人,从偏远的外地转院过来,明确诊断了疾病是能治疗的,但是家里没有经济条件只能回去了。

前几年我自己生病住院,对这一点感受更深刻。同病房的60岁老人得了脑血栓,照顾他的一对儿女特别尽心,一开始担心父亲插胃管遭罪,他们就每天亲自给老人喂食,后来又给老人请专业的护工照料,但突然有一天老人病情加重,医生建议转ICU治疗,一天收费3万,这时候就出现分歧了,儿子想治疗但没有钱,女儿经济条件好,觉得没必要转ICU。没能转病房,老人第二天就走了。

随着社会的发展,我们陪诊的确能在很多时候感受到,亲情在很多因素干扰下淡漠了。我们没法评价或干预太多,陪诊员的服务从医院门口接诊开始,门诊楼分别之后就结束了,这有限的几个小时,对我们来说,能做的就是当好医生和患者之间的桥梁。