短史记(三十五)

1867年,一个小人物冒死抵制近代数学 | 短史记

1867年6月,杨廷熙,一位患有口吃症的小官员,突然成了全国知名的人物。

他的文章,不但在京城之中广为流传,连远在湖北的曾国荃与远在湖南的郭嵩焘也在阅读。曾国荃在家书里称赞杨廷熙“有胆有识”,郭嵩焘则将杨廷熙的名字与文章写入了日记。

那是一篇长达五千字的奏折,主旨是抨击清廷不该设立同文馆。

一、不得不设的同文馆

所谓同文馆,顾名思义是要培养翻译人才。

该馆的设置,与清廷1840年之后屡屡因翻译问题在对外交涉中陷入被动吃亏的困境,有直接关系。鉴于翻译常常造成不必要的外交纠纷,1858年,中英两国签订《天津条约》时,其中写入了这样一条规定:

也许是对清廷动作缓慢的不满。1860年英法联军攻占北京后,迫使清廷签订了新的《北京条约》。新条约里不但重申了交涉“皆使用英文”,若词义有分歧须“以英文为准”等规定,还给“暂时附汉文”一事定下了一个三年的期限,要求清廷“酌情于三年内选派中国学生学英文”。首批学生的英文学业完结后,英方即停止向清廷提供外交文件的中文版。

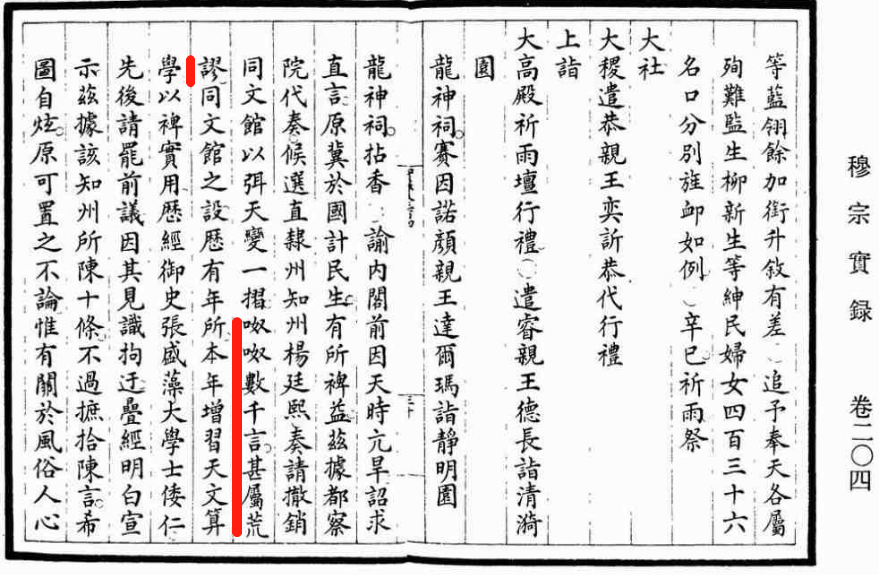

在这种内有需求、外有压力的情形下,1862年,由恭亲王奕訢、李鸿章、曾国藩等人牵头,总理衙门设立了“同文馆”,招收学生入内,学英、法、俄三国语言。稍后,因察觉到制造、使用洋枪洋炮洋船必须对包括数学、物理、化学、天文学等在内的近代科学有所了解,奕訢等人又于1866年末奏请,欲在同文馆内开设算学和天文学课程。奕訢们在奏折中说:

奕訢此举,让远离决策中枢、却因饱读圣贤之书而充满了使命感的杨廷熙深受刺激。

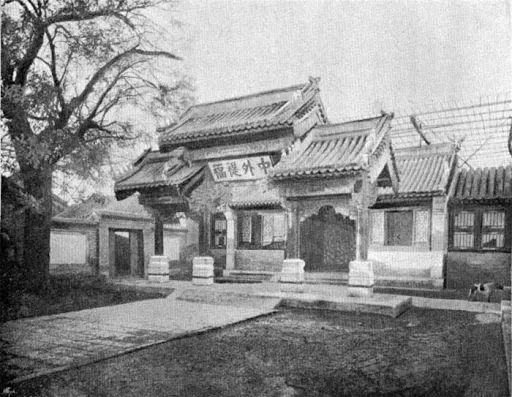

京师同文馆设在总理衙门内

二、杨廷熙的十条“大不解”

在奏折里暴走之前,杨廷熙让家人购买了一具棺材,以备后事。

奏折开篇,即用天灾示警来批判清廷不该设立同文馆。杨廷熙说:从今年春天到夏天,一直干旱,没有下雨,还常常阴霾蔽天,御河的水也干了,京城里还出现了瘟疫。本月初十又刮了一场昏天黑地长达两个时辰的大风。这种不祥的天象,肯定是因为施政上出了失误。京城中的街谈巷议,都说是设立同文馆的缘故,说向洋人求学是走上了“师敌忘仇”的歧路。

杨廷熙不反对派人去学点英文、法文,但他无法接受要向外国人学数学和天文知识。他在奏折中说,孔子、孟子都不重视天文和数学,他们“不言天而言人,不言数而言理”,立意非常深远。如今却要花巨资请洋人来同文馆教天文和数学,我思前想后了一个多月,还是想不通。我有十条大不解之处,要和皇帝、两宫太后与众大臣说道说道。

第一条大不解是:洋人乃不共戴天的仇敌,先皇(咸丰)就是因为洋人入侵不得不逃亡热河并在那里去世的。总理衙门以“不知星宿”为耻,却不以向不共戴天的仇敌求学为耻,这种“忘大耻而务于小耻”的做法,我实在不能理解。

第二条大不解是:天文、数学、方技艺术这些东西,明明是中国最厉害、最先进(历代之言天文者中国为精,言数学者中国为最,言方技艺术者中国为备),西学的那些轮船机器,和我们的太元、洞极、潜虚相比,在“幽深微妙”方面就未必比得过我们。而且“中国为人材渊薮”,人才济济,不可能找不到超越洋人的天文学者、数学专家(岂无一二知天文、明数学之士足以驾西人而上之者哉?)。清廷如此这般“自卑尊人、舍中国而师夷狄”,屈尊降贵跑去跟洋人求学,我实在不能理解。

第三条大不解是:轮船机器,是洋人赖以压制我们的工具。我们向他们学轮船机器制造之术,不过是以轮船对抗轮船,以机器对抗机器,这是没用的,胜不了他们。要想想宋史里说的,水贼杨太拥有“其行如飞”的大船,结果还是被没船的岳飞给剿灭了,“可见轮船、机器不足恃也”。再说了,中国几千年来没有搞轮船机器,疆土不也是一代大过一代?想我本朝康熙时代不准西洋轮船靠岸,洋人们不也得“俯首听命不敢入内地一步”?最近这些年我们被洋人各种欺负,全是因为沿海的将帅督抚“开门揖盗”,朝中的大臣们听风是雨“先存畏惮之心”,被那些不实传言吓破了胆。不去解决这些问题,只顾着向洋人学如何造轮船造机器,我实在不能理解。

第四大不解是:如今的当务之急,不在学天文知识,而在改革人事;不在学数学知识,而在让政治回归清明。就我所见,上下处处都是贪污腐败与玩忽职守,“善政未修于上,实学未讲于下”,却大力招人学天文数学,我实在不能理解。

第五大不解是:谋求自强是一定要的。可是自强的办法,是要皇帝兢兢业业,官员各尽其职。如今呢?宰辅、台谏、吏部、户部、兵部、工部全都在消极怠工。不解决这些人和这些问题,“徒震惊于外洋机器、轮船”多么厉害,我实在不能理解。

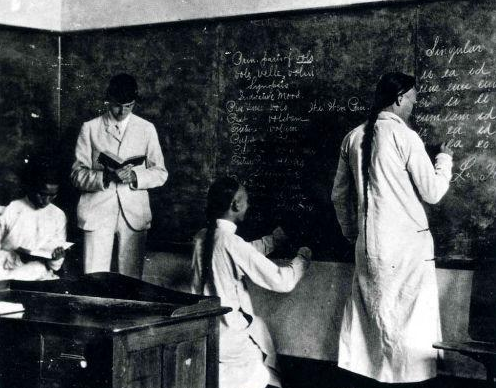

同文馆学生训练外文书写

第六条大不解是:科举出身的读书人乃忠君爱国的骨干,而洋人是我们的世仇。让这些读书人去拜洋人为师,如果洋人心怀鬼胎对他们“施以蛊毒、饮以迷药”,把他们的“忠义之气”全给消了,那岂不是就要大事不妙?所以我不能理解。

第七条大不解是:洋人既然用机器轮船打败了我们,“断不肯以精微奥妙指示于人”,肯定不愿意将里面的真学问传授给我们。即便我们学到了其中的精髓,也不过是与洋人并驾齐驱,仍然无法打败他们。我们不想着“天时不如地利、地利不如人和”的古训,不想着走别的路去出奇制胜,只知道学洋人依样画葫芦,实在是走错了路,我不能理解。

第八条大不解是:让尊贵的科举出身的读书人,去向洋人学天文数学,这些人被洋人污染之后,将来成为公卿大臣、督抚大吏,必然会和洋人“联合响应”,一起作乱。臣我认为,向洋人学知识这件事,“疆臣行之则可,皇上行之则不可;兵弁少年子弟学之犹可,科甲官员学之断不可”,李鸿章这些地方官可以做,皇上你绝对不能做;地位卑贱的士兵可以学,科举出身的读书人绝对不能学。如今,总理衙门却诱导着皇上去干这个事,我实在不能理解。

第九条大不解,是不满同文馆以优厚的待遇招生,并在学成后提供优越的职位。第十条大不解,是抨击不与众大臣商议,仅凭“总理衙门数人之私见”,就决定了开设同文馆这样的大事,让国家的“夷夏之防”就此崩溃瓦解。

末了,杨廷熙还说,“同文馆”这个名称,是宋代奸臣蔡京当权时用过的监狱名,那“同文馆狱”是个专门残害忠良的地方。所以“谨请收回成命”,请皇帝与两宫太后下旨,废除同文馆这个坏东西。

这十条大不解当中,有些是胡搅蛮缠扣帽子,比如谈什么“大耻”“小耻”。有些是逻辑混乱,比如人事混乱、各机构的消极怠政确属事实,但这些问题的存在,与同文馆开设算学、天文课程是两码事;前者没能解决不意味着后者就不可以去做。有些则是见识短浅的虚妄之语,比如完全不懂近代天文学为何物,想当然地将之等同于中国传统的“星宿学”;再比如完全不懂近代数学为何物,反认定千余年前关于数学的基础认知更加“幽深微妙”;再比如,他还相信洋人拥有下蛊下迷药来控制人的思想的能力。

但是,无知之外,杨廷熙的焦虑是真实的,是发自肺腑的。

1900年,京师同文馆学生与中外教师合影

三、理学宗师大战恭亲王

同文馆开设算学、天文学课程,引爆清廷的朝野舆论,是在1867年3月,也就是杨廷熙呈递五千字雄文之前三个月。

导火索是监察御史张盛藻的一封奏折。他在奏折里指责说:让科举出身的“正途人”,去学洋人的奇技淫巧,还用金钱和官职的赏赐来诱惑他们入学,这是是重名利、轻气节!是要把天下的读书人引入歧途。

在奕訢的运作下,这封奏折被驳回,没有进入到朝堂的讨论之中。驳回的谕旨里说,天文学与算学不是奇技淫巧,是儒家读书人应当学的知识。

张盛藻遇挫后,在读书人中有着崇高声望的士林领袖、大学士倭仁亲自登场。他上奏直言,反对科举出身的读书人向“夷人”拜师,理由是这样做会“变夏为夷”动摇国本。倭仁是有影响力的理学家,他的奏折不能直接驳回了事。于是在呈递奏折的当天,两宫皇太后立即召见了倭仁。但谈话并不愉快,没能达成共识,问题被抛给了恭亲王和他领导的总理衙门。

总理衙门出具了一封相当长的奏折,来回复倭仁。奏折中大谈国家的危机之深,和开设数学、天文课程的重要性。为给倭仁制造压力,还附上了曾国藩、左宗棠、李鸿章等人的意见。末了,奕訢将了倭仁一军,说道:

倭仁也不示弱,再次上奏回复奕?:

倭仁要奕訢做出一种绝对性质的保证。奕訢不傻,自然不会往陷阱里跳。他在回奏中说,“倭仁说的那种把握,臣等不敢保证,只能尽力尽心去做应当办的事、能够办的事。至于成败利钝,即便是诸葛亮也无法预料,何况臣等。”然后,他抓住倭仁奏折中的具体言语展开攻击:

被难住了的倭仁,不得不据实上奏,说自己并不认识“精于天文算学之人”,不敢随便推荐。奕訢取得了两宫太后的支持,于是对倭仁不依不饶,又要求他随时随地留心访查,一旦找到精于算术的本国人,须立即保奏。为了向朝野舆论展示论战的胜负,清廷还下旨给了倭仁一份新工作——去总理衙门做“行走”。“行走”虽然是个闲官,办理的却是夷务。倭仁素来高倡“夷夏之防”,绝不肯受这种羞辱,遂以生病为由,规避了这项职务。

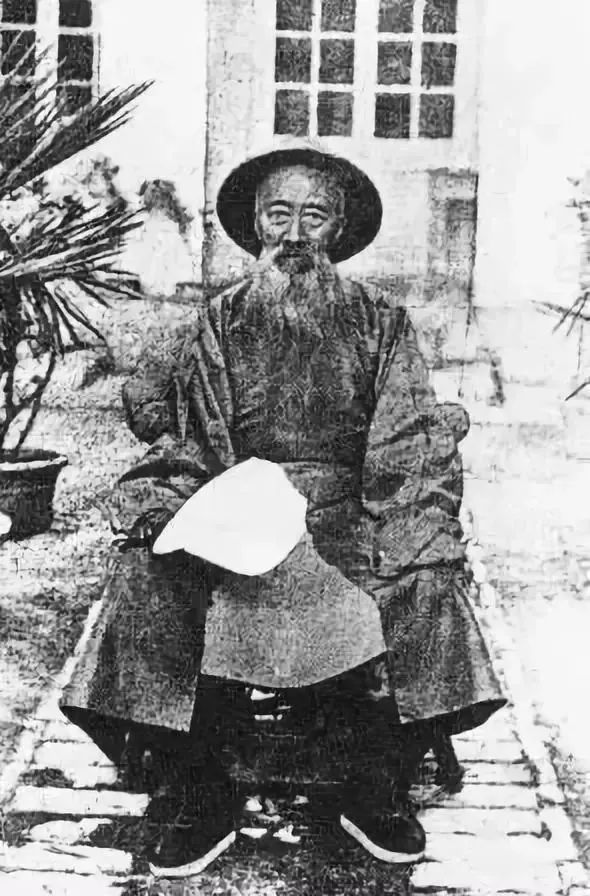

倭仁也曾攻击过张之洞的洋务

靠着两宫太后的支持,奕?赢下了与倭仁的论战,却输掉了同文馆。

曾国藩说,倭仁虽然遭到了皇权的打压,但却“盛负时望”,在士林中的声望比之前更高了。京城里的读书人,编出了各种各样的段子来支持倭仁、嘲讽同文馆。有人在同文馆门口贴标语,说里面的人都是“鬼谷弟子”,说所谓的同文馆是“未同而言,斯文将丧”。

京城之外,读书人也普遍支持倭仁。在浙江老家丁忧的李慈铭,读到邸报上刊登的论战奏章,大发感慨,说开设同文馆,是“以中华之儒臣而为丑夷之学子”,稍有人心之人都是不肯去学的。如今有人去学,说明这个时代“礼义尽丧”,非常危险。

据郭嵩焘日记披露,湖南的京官们,曾召开过一次集体会议,做出过一个决定:凡有进同文馆向洋人求学的,以后不准进入会馆,我们集体抵制他,不认他是同乡。湖南会馆“开风气之先”,山西的京官们也随即跟进。结果是同文馆很难招到学生,聘请的有限几个中国教师李善兰等,也以疾病为由迟迟不愿去同文馆开课。一位叫做额布廉的英文教师观察到,自倭仁公开反对数学和天文课程之后:

据统计,天文算术馆第一次招生,“正途投考者寥寥”,科举出身的“词馆曹郎”,均以入馆学数学为耻。将非科举出身的“杂人”编到一起,总共才得98人。后又有26人缺考,勉强录取了30名。半年后的例考,又淘汰了20名“毫无功效之学生”,最后仅剩10人,不得不与外文馆学生合并。亦即:开设仅半年,天文算术馆已名存实亡。

奕?

四、一个真诚的无知者

说回杨廷熙。

这是一个完全游离在核心决策层之外的边缘人物。如果不是清廷因为大旱下诏让天下官员给朝政提意见,他这个小小的“候补直隶知州”都未必有机会将奏折送到皇帝跟前。如果不是这份多达五千字的超长奏折,他甚至不会在史书中留下半点踪影。

杨廷熙呈递那份奏折的时候,倭仁与奕?的辩论早已尘埃落定,同文馆也已陷入举步维艰之中。为个人前途计,写这篇五千字的雄文,是很蠢的行为。尤其是这雄文之中,还有许多针对当朝权贵的犀利指责。同时代之人欧阳昱,在读了杨廷熙的奏折后,是这样总结其内容主旨的:

这也是杨廷熙在呈递奏折之前,先给自己买了一幅棺材放在家中的缘故。可以想见,他是发自肺腑地认为清廷不需要近代数学和近代天文学、向洋人求学近代数学和近代天文学是一件大大的坏事。

他是一个真诚的无知者。这种真诚,或许才是1867年的中国最无奈的事情。

清廷对杨廷熙奏折的批复,是“呶呶数千言,甚属荒谬”。但他预备的棺材,最后并没有能够用上。据说,慈禧在见到奏折之后大怒,曾下旨逮捕杨,欲将之诛杀。结果被慈安太后所阻,理由是“杀之适成其直名,而我恶名遂为千秋万世所指摘”——杀了他,就成全了他犯颜直谏的美名,也让我们的恶名流传千秋万代。

再后来,杨廷熙回归小人物,从历史的前台消失了。

======================================================

「宋朝人均粮食占有量高达1400多斤」之说,不可信 | 短史记

请问编辑,央视百家讲坛节目《成败论乾隆》里说,“宋朝人均粮食占有量1400多斤,清朝是700多斤,只有宋朝的一半”,宋朝的这个数据是真的吗?

“宋朝人均粮食占有量高达1400多斤”之说传播甚广,但并不是一个十分可靠的结论。

一、此说的由来

此说大体发端于上世纪90年代。

1992年,王通明在一篇论文中推算认为,“北宋人口1亿时,人均粮食可达947市斤”,尽管注意到了这个数据“远高于现代人均粮产”——中国人均粮产1949年是209公斤,1980年是326.5公斤,作者仍认为“本文说北宋人口1亿时,人均粮食947市斤是最低的估计数”。

2000年,郑正与王兴平,利用吴慧在1985年出版的《中国历代粮食亩产研究》一书,佐以其他材料,在论文中将宋代的人均粮食占有量修正为1333市斤。

吴慧自己,则在2009年出版的《中国经济史若干问题的计量研究》一书中,提出了一个与“宋朝人均粮食占有量高达1400多斤”之说也很接近的数字。该书写道:

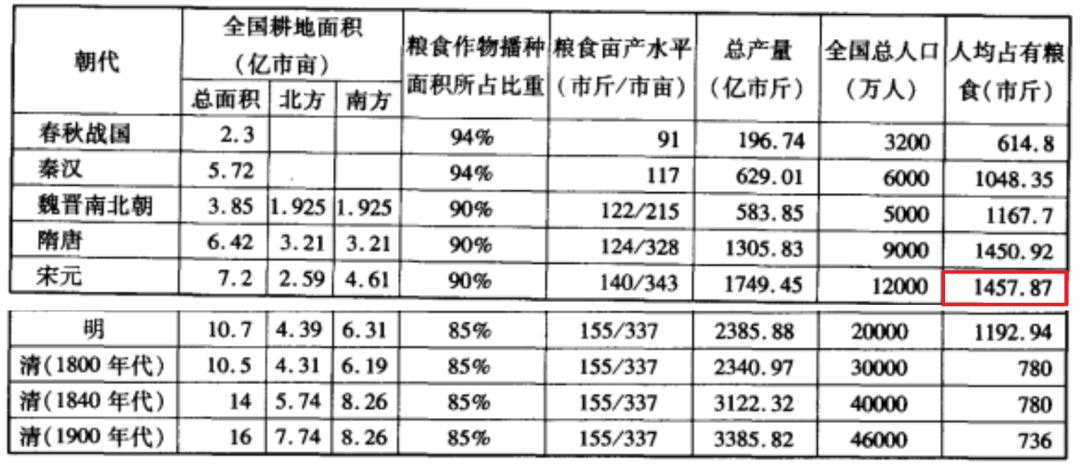

2006年,卜凤贤对“历代人均粮食占有量”做了一个估算,结论是宋元时代的“人均粮食占有量”高达1457.87市斤。与隋唐相近,远高于明清。具体数据见下表:

以上,是“宋朝人均粮食占有量高达1400多斤”之说的由来。

二、质疑的声音

支撑“高达1400多斤”之说的核心依据,是许多学者认为,两宋南方地区的粮食亩产,出现了一种革命性的增长。

比如:余也非认为,宋代北方的陆田,平均亩产粮食只有一石,较之唐代减产了8.3%;南方水田一般亩产米两石,较之唐代增产了22.1%。顾吉辰认为,北宋的苏州、明州一带,“水稻亩产量可达四石左右,接近于今天的亩产量”,江南其它地区亩产在二石左右;北方的麦粟亩产量大致为一石至二石。吴慧也认为,唐代江南的亩产只有一石,到了宋代就增长为了二石。漆侠则估计称,北宋时,江浙太湖地区的粮食亩产达到了三石,南宋中晚期已则高达五-六石。

在经济史学者李伯重看来,以上这些关于“宋代江南农业革命”的亩产估计,与事实相差甚远,并不可信。比如漆侠关于南宋晚期的估计数据,“已超过或达到今天在运用现代科技的苏州、上海等江南高产地区丰收年份的水稻最高亩产量”,而这明显是不可能的。

他认为,之所以出现这种不合常理的高估,是因为研究者陷入了“选精法”和“集粹法”的陷阱之中。

所谓“选精法”, 按李伯重的定义,“即从有关史料中选取一两种据信是最重要者 (或是最典型、最有代表性者) , 以此为据来概括全面”,比如选取“宋代水稻最高亩产量的惟一例子 , 以此作为江南的普遍亩产量”,就会得出南宋晚期的江南水稻亩产赶上甚至超越了当代的离奇结论。

“集粹法”相对要好一点,常见的操作方式,是将与某地粮食亩产相关的史料尽量搜集出来,摒弃掉最高和最低的极端材料,从比较“中间”的材料中来做推测。但这种做法仍有问题——摒弃了最高与最低产量,并不意味着留下来的“中间产量”就具有普遍性。

相对于以“选精法”和“集粹法”去挑选史料,李伯重更信任数据统计得来的结论:

所以,李伯重的结论是:“南宋江南平均亩产量,应仅1石左右”。以往的估算低则2石,多则4石,远远高于实际情况。

宋史学者张邦炜,对自己的研究生涯,有过一段很深刻的反思,也恰好与“宋代人均粮食占有量”这个问题有关。

他说,自己“从60年代初开始算,一直算到70年代末”,得出了四组数据:

张说,自己依据这些数字得出一个结论:“北宋超越汉、唐两代,在我国历史上是一次经济腾飞”;这些数据公布后,也被很多学者拿去引用,比如金观涛和刘青峰“据此进一步推算出人均占有粮食量,唐代近1000斤,宋代近1300斤”。张承认,自己“当时不免沾沾自喜,因而信心倍增”,但是:

张邦炜还说,诱发这种反省的一个重要原因,是自己觉察到了“宋人提供的数据往往精确度不高,且相互抵牾,不可尽信”。他还提到了多例关于选取史料、解读史料的失误,恰可与李伯重提到的“选精法陷阱”与“集粹法陷阱”相呼应。

综而言之,虽然很难就“宋朝人均粮食占有量”得出一个具体的数据,但考虑到如下基本事实:

笔者倾向于认为,“宋朝人均粮食占有量高达1400多斤”之说,是一个靠不住的神话。

参考资料

①余也非,《中国历代粮食平均亩产量考略》,重庆师范大学学报(哲学社会科学版)1980年第3期。

②顾吉辰,《宋代粮食亩产量小考》,《农业考古》1983年第2期。

③王通明,《“北宋人口一亿说”新考——北宋的人均粮食和人口分布》,《云南师范大学学报》1992年第4期。

④吴慧,《中国经济史若干问题的计量研究》,福建人民出版社,2009年,第116页。

⑤吴慧,《中国历代粮食亩产研究》,农业出版社,1985年,第164页。

⑥郑正、王兴平,《古代中国人寿命与人均粮食占有量》,《江苏社会科学》2000年第1期。

⑦卜凤贤,《历史农业开发对灾荒发生的影响》,收录于《人类社会经济行为对环境的影响和作用》,三秦出版社,2007年,第16-17页。

⑧李伯重,《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨》,《中国社会科学》2000年第1期。

⑨张邦炜:《历史学如何算起来?——从北宋耕地面积、粮食亩产量等数字说起》 。