当代年轻人时常调侃:内卷严重,我选择躺平;别人看不起,我躺平任嘲;掉到坑里了,我在坑底躺平。

“躺平”的字面意思是“平躺着休息”,在这一波互联网热词中的含义是“不想奋斗了”,进而被很多人解读为不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费,维持生存最低标准,拒绝成为他人赚钱的机器。

但事实上,年轻人所说的躺平,可能只是一时太累、委屈、受挫,需要缓一缓,给身体和精神都回回血。

深燃和5位年轻人聊了聊,他们中,有的人认为躺平只是一种呐喊,宣泄完了以后,该怎么奋斗还是怎么奋斗;有的人嘴上说着躺平,但因为房贷、养老等问题,不得不继续“拿命工作”;有的人选择短暂躺平一段时间,但在工作中得到正向反馈后,发现自己又可以“支棱”起来了;还有人对躺平的理解只是不想打工了,开始自己创业。

这其中的躺平,其实没有多少贬义,反而是年轻人在颓丧与痊愈的感觉中横跳,充电加油、继续奋斗的一环。今天,我们一起来听听他们的故事。

01

我现在是一家小公司的负责人,也是另外一家公司的兼职总监。最近两边的工作压力都很大,我很焦虑,有时候觉得这么累也没啥意思,有点想躺平。

从深圳大学毕业之后,我一直在深圳的互联网公司上班,早期我崇尚奋斗,尤其在深圳,大家节奏很快,但慢慢我发现好像再怎么努力也很难实现阶层跨越。

我离开深圳的原因主要是高房价,面对5万、10万一平的房价,我可能负债累累,最后勉强买一个50平米左右的小房子,但是紧接着还要面对孩子上学等一连串问题。

我之前有一个同事,下班的时候还正常,往家走的路上,突然倒下猝死了;还有个同事因为工作很忙,他爸爸都得了癌症,他也不能请假回去长时间陪伴。受到这样的触动,我接受现实,回到了西安。

但我不愿意放弃奋斗,回来后选择重新创业。从零起步,这个过程是很难的,之前也很焦虑,没业绩,员工很难管理,各方面都很难推进。

有时候我就觉得要不就这样算了吧,反正现在最基本的生活保障也有,跟别人比,我好像也已经做得很不错,不需要那么拼了。但这种状态过了之后,又发现不行,我躺平了孩子怎么办,家庭怎么办,公司员工怎么办,就又投入奋战中了。

我理解的躺平,是当内心对生活、对工作产生抗拒的时候,表现出的一种呐喊、宣泄。大家都已经是成年人了,宣泄完该怎么做还是怎么做。

现在我发现其实看淡了反而心态会好一点,我状态好就拼一拼,状态不好就提前安排好工作,不去公司、多睡会觉。能做就做,能休息就休息,反而没那么焦虑。

02

我工作五六年了,我的状态如果用一个词来形容,就是“且丧且行”,有事就会支棱起来,稍微轻松一点的时候,就想享受一下生活。

我们公司百分之七八十都是95后,节奏快到让人焦虑,像最近我们连续做策划做了两个月,中间只休息过一整天,早的时候下班回去10点左右,最晚的时候可能凌晨2点。我现在能理解那种看到微信消息不回的人了,就是忙到扫一眼消息,意念回复了。

身体太累时,我会想要躺平。如果连续两天通宵,我完全休息不过来。不想上班的时候,我可能会调休一两天,遛狗、看电影、收拾家里。

但是,我总会抽出时间去说服自己,告诉自己不能这样下去,还是得奋斗。身边都是95后、00后,留给我的时间不多了,我并没有很殷实的家庭,只能一个劲奔跑,就算是看不到希望,也不能停,往前走可能不知道结果,但往后走我知道结果。

有一次,老家有事,我回去了一趟,那两个晚上,我睡得特别舒服,感觉皮肤都变好了,喝口凉水都是对我身体的滋润。我也考虑过要不要离开济南回老家发展,但还是不甘,实际上回小城市也很难得到更好的发展。

现在我在济南买了一个小公寓,虽然房贷和各种花费可能占去了我70%以上的花费,而且小到只有十几平,但会让我觉得有这么一个地方是属于我的,我还有一只狗,目前起码这两个东西是属于我的。

所以我们其实嘴上说着躺平,都是拿命在工作。我现在处于前怕狼后怕虎的阶段,我家是农村的,父母七凑八凑帮我付了首付钱,我自己得往前冲。

我们同事经常说要保持“渣男心态”工作。大家想着各种方式来解压或释放,因为并没有一个很好的兼顾工作和生活的方法,生活不能停,工作不能停。之前大家老说一句话,没有白走的路,每一步都算数,我每次累到极致的时候只能是以这种心态去抚慰自己。

我最近有一个解决方法,就是当我有一定成绩或者是遇到困难无法解决的时候,我就去找我的领导谈,做得很好时我去提涨钱或者是配人,困难解决不了时我就让领导知道我现在的处境,我想听听如果是他的话怎么解决这个问题,目前这个方法是很有效的。

躺平对我来说是一个说服自己的过程,不能要求年轻人既努力奋斗,还要言听计从,从不抱怨,一直往前冲。

03

现在年轻人常说的躺平不一定是事实,而是面对压力时的一种情绪。对我来说,躺平是我人生某一阶段的一种无奈的选择。

刚毕业的时候,我想好好奋斗,但当时有点高不成低不就。我学历只是本科,但是我心气高,小公司不想去,但大公司要学历,所以在找工作时到处碰壁。

没办法我只能先去小公司,工作一段时间又感觉没什么机会,很快就辞职了,频繁换工作,很辛苦也很迷茫,在深圳这种地方,感觉自己永无出头之日,就躺平了一段时间。

那个时候,“内卷”、“躺平”这些词还没现在这么流行。我只知道,我压力太大了,就对自己说,“逃避虽然可耻但是有用”、“躺平吧,为什么要给老板打工”。

有些人把所有的低效率、浪费、重复工作、错误决策等都称为“内卷”,我感觉这个词有点被滥用了,仿佛是大家把工作不顺利都归结到内卷这个“并不一定存在”的事情上了。把一切“坏现象”都称为“内卷”,不仅没有丝毫增益,反而更不利于理解和分析问题。

我们现在遇到的问题,实际上不是内卷,而是分配不公平,但分配的问题,个人很难解决。所以也就出现了,一边喊着内卷、躺平,一边努力奋斗这样看似很矛盾的现象。因为不努力,真的就很难有机会了,上升通道只会越来越窄。

在我看来,如果你有机会,而且工作生活都能给你正反馈,那就好好努力,去争取最好的生存资源,如果你觉得努力很难,生活很苦,那么就顺势躺平,或是一边努力、一边躺平,边走边休息。

过了那个阶段后,我现在工作、感情生活都稳定了,目前的工作也能给我正反馈,我努力,我就能被肯定,能加薪。我现在就是想买房子、买车,而且不管能不能在深圳买房,赚钱攒钱总是没错的。

实际上,我认为内卷和躺平也没啥可分析和讨论的,反正“网红”词汇的生命力也就是半年一年而已,过了就没人再说了,我们的日子还是照样过。

04

我在几个互联网大厂工作三年多了,属于间歇性躺平。如果老板对我的努力付出熟视无睹,身边很多人明明不咋地,工资拿得还比我高时,我就会愤愤不平。

受挫后,我就报复性躺平,不按时上班,甚至想旷工,下班时间到点就想溜,啥都不想干,尽琢磨去哪吃去哪玩,不干正事。

这个情况的最大原因是没有短期目标。之前我的人生经常就没有目标,项目做完一个又一个,一年有一次调薪,基本上也是平均水平,因为拿不到特别大的项目,年终奖的系数也是平均水平。我看不到我努力奋斗会有什么结果,就有点混日子。

有时候我会像梦中惊醒一般醒悟过来,其实这样挥霍的是自己的时间,然后硬着头皮往前冲。但一段时间之后可能又会继续躺平,总之这是一个循环。

现在的年轻人会盛行躺平文化,我觉得是因为困难太多了,有的人是越挫越勇,有的可能就物极必反。有些人选择躺平,我觉得也不是一个贬义词,是选择了一种不激进的生活方式和奋斗方式,这也没什么错。

目前我非常期待能尽快结婚怀孕,因为那个时间段可能就不用想着怎么进步,就感觉做一件比较纯粹的事情会快乐。我自己希望的生活是吃穿不愁,每天工作七八个小时,其余时间可以做喜欢的事情,想躺平就躺平,想折腾就折腾,有对自己的掌控感。但目前来看还实现不了。

我目前是不躺平的状态,因为看到了希望。躺平也分心理躺平跟实际行动的躺平,我现在认为自己可以心理躺平,但实际行动还是要稍微支棱一下。我今年下半年想晋升,所以短期内打算拼一下,现在挺有斗志的,就感觉不能躺平,否则到时候就没有资本去跟老板谈了。

05

我所谓的躺平就是不想再打工了。我是清华大学毕业的,前几年从大厂到创业公司做副总监,去年遇到疫情,公司发展不太好我又被困在湖北,就被裁了。我当时就在想,如果继续去找工作,到35岁估计还会面临一个坎,我就自己创业成立了一家咨询公司。

我不想继续打工,是想拒绝35岁现象,我不喜欢被人挑,不喜欢去讨好客户。我现在的公司就3个人,因为以前积累的人脉资源,我们有10来个企业客户,都是按年签的合同,每个月差不多有十来万元的进账,除了发工资等,纯利润差不多剩一半。

我理解的躺平是一种对生活状态的抗拒。现在我们如果有新项目,想接就接,不想接也没事,不用打卡,我想几点上班就几点上班,只要经济上能活得下去,我爱干嘛就干嘛,晚上熬夜、早上10点起床也没人管。

我2011年来到上海,最开始也是很拼的,在游戏行业,从早上9点工作到凌晨1点,一年连续365天工作,春节也不回家。但是到最后,我发现,我能不能有所长进跟我做出来的东西很可能没什么关系。比如我当时做的是游戏策划,但是策划做得再好,公司不给你资源还是推不动,这个项目能不能成功,我决定不了。所以,到了2018年,我就开始佛系了。

我现在创业,目标很简单,就是能尽可能长久地让公司生存。我也没打算做大做强,只要活着就行。假如将来接不到客户,我就回去上班。

家里人不太能适应我这种性格,所以矛盾也挺大的。我现在每个月给自己发差不多1万元的工资,利润在公司账上,整体收入没有降,但是家人觉得不稳定,希望我考公务员,或者读博士分房子,拿上海户口,或者出国读书,取得比较高的学历把老婆孩子未来的问题解决,希望我用自己的牺牲解决全家以后的问题。

我怎么可能那么神通广大,我会觉得人类的选择跟人类的悲欢是不相通的,我还是想过得轻松一点,随心一点,自己怎么舒服怎么来。

不过,我的心态虽然比较佛系,但专业的事情还是要用专业的态度和方法做,这也是客户能认可我的原因。

*题图来源于视觉中国。应受访者要求,文中文渊、肖微、朗朗、可艾、彬彬为化名。

=======================================================================

后来秦小军悄悄告诉我,其实他没有烟瘾,严格来说根本就不抽烟,冒着风险离岗抽烟纯粹为了偷懒,车间内的压抑比烟瘾更厉害。

在六条流水线前方,各挂着一台36寸的显示屏,屏内数据不断跳动,实时盯着工人的工作量。从头至尾,负责手机生产、检测、包装、装箱。

机械持续轰鸣,像是催眠曲,使我昏昏欲睡。旁边升级工位的秦小军手脚并用,无力地踢了踢我,他疲惫的脸扭曲了一下:“你聋了啊?!”

各大品牌新机即将推出,厂商急抓生产,大量招工,给出的待遇格外丰厚。为了分一杯羹,中介与空壳公司联合起来,挂着羊头卖狗肉。

那时去线上招聘平台寻找工作,只要是无学历要求,不管什么招聘岗位,不管求职者如何小心谨慎,兜兜转转,最终返璞归真回到的还是普工岗位。以至工厂内常出现一个现象,进来的新人在宿舍聊天,说起应聘岗位,竟无一个相同。

“老人”则聪明得多,直接联系中介谈报酬。一个工厂招工会外包给多个中介,中介行业狼多肉少,竞争惨烈。碰到聪明的人货比三家,便会像拍卖一样你来我往地往上加价。加不下去的中介铩羽而归,老人就很快明白今年的行情。

我应聘的本是小时工,无奈厂内不包吃饭,囊中羞涩。而正式工每天有二十元的餐补,定时打到卡内,同时干满十五天还有三千元的新人奖励。

为了填饱肚子,我办理了正式工的入职。入职十五天后,200块钱打进我的卡号。中介言之凿凿:“说过给你奖励,但没说是一次性给你奖励。”

普工的体检是所有行业最严谨的职位之一。浩浩荡荡近百人占领医院每个窗口,席卷每个座椅空地,验尿、心电图、视力检测、呼吸频率、测量身高体重,每一项都完整至善。为了打消员工的戒备心理,普遍中介会报销这些检查费用,之后再翻倍从工资里扣除。网上曾流行一个段子,说感觉自己身体不太好,又不想花钱体检,就报名去个电子厂。倒不是插科打诨,这事常有发生。

体检完是三天的培训会议,公司比较人性化,更怕的是员工没耐心,每天按照日工资的80%进行发放。宣讲导师从3C讲到6S,尽量每句话都夹带行业术语,为了体现专业性,还会时不时冒出两句英文。每个字大家都认识,结合在一起就是听不懂。坐在我旁边的一大哥满脸狐疑:

但说到车间一律不允许携带电子设备时,大家听懂了,应聘的员工瞬间走了一半。

工厂刚刚接到投放下来的生产计划,三十多个厂工全是新人,线长一天前还是另一间厂房的全能工。这里除了流水线,一切都是崭新的。

工厂的会议不断,且官僚制度较强,上班三天,线长就开了不下十次内核如“刚烧开的水不能喝、没去鳞片的鱼不能吃”的会议。线长是青海人,每次会议总结,都要将“我从一个穷乡辟岭一步步走到现在靠的是我的努力”着重强调一遍。

我的第一个工位是安装后摄,手机产品是某大厂面对国外市场的一批低价机。虽然低价,摄像头却慷慨地设计了三个。安装后摄需要指腹用力,将摄像头拤入组槽内,但一天的任务量高达两千部手机,意味着我一天要拤六千个摄像头。

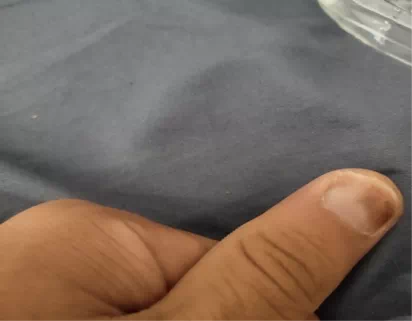

十小时工长,双手没有空闲,几天后,两只手的拇指与食指开始有了疼痛感。起初疼痛轻微,随着用手时间变长,尖锐的刺痛越来越剧烈。我每按一个摄像头就像有一根针从我指甲盖里插入,一天工作结束,感觉手指已经千疮百孔。

手指不堪重负,我调整了无数个方法,但能够完成工作的也只有那两根手指头。后方工位在等,速度跟不上,手机便会堆积。我只能生不如死地边计算手机数量,一边自我打气。我告诉自己,“今天我为两千部手机制造出了美妙的眼睛”。

一个星期后,我的大拇指指甲因为毛细血管破裂出现淤血。疼痛加剧,之前计算数量的心理安慰也徒劳无益。我时而崩溃,时而亢奋,就像在逼迫自己承受一种不得不承受的酷刑。中午休息时我找线长说明情况,线长指责我不能吃苦,随后他指出我的手法不对,指导我作业方法。

再找线长调换岗位,线长含糊其辞,最后还是把问题放在我不能吃苦上,我气不过,争执了两句就摔门而出。原本我以为线长会妥协,隔天就会以一副纡尊降贵的姿态对我的不堪造就进行训斥,并在无意中透露要为我更换岗位的消息。

毕竟在这个风靡人道主义的世界里,各退一步是处理问题最好的方法。我在心里演示了无数遍对话,还排练了要如何说话才显得足够委婉。

第二天,我春风满面地迈入车间,一眼就看到我的工位上坐着两个工人,在着手我的工作。

后来还是通过中介协调,线长才将我调离岗位,但因为这件事,我与线长结下了梁子。

这也让我意识到,电子厂最大的特点就是从不缺人,从这点上来说,也从不人道主义。

调换岗位后,我旁边的秦小军是个二十一岁的男生,酷爱游戏,在一知名游戏平台上将各类游戏买了不下三百个。工作时沉默寡言,脑子里想的都是虚拟世界的刀光剑影。我们二人臭味相投,一见面就摆出相见恨晚的架势肺腑而谈。

我们负责的不是重要项目,成品需要得很急,干得时间一长,3C、6S的指令当做耳旁风,明目张胆地开始糊弄。手机成摞堆积,设备检查草草了事,屏幕出现问题就交给全能工,结果全能工在地上“乓乓”摔打几下就出现了画面。常有人调侃:“我们这是给外国友人造了一堆垃圾。”

厂房是封闭建筑,没有窗户,在室内唯一能接触外界信息的就是和同事们聊天。我和秦小军从游戏转入时事,从时事转入经济,从经济转入线长的秃头。我俩畅所欲言,相谈甚欢。下班后回去积极学习知识,上班时再相互创造话题。

对此我们心照不宣,对方引起一个什么话题,说起一个什么事件,即使在心里滚瓜烂熟,也要装作一副大惑不解并很有兴趣的模样。这就导致“亚索”的技能解析我一个星期听了不下三次,亚瑟·摩根的背景直到现在我还倒背如流。

线长过来催产出,我们共同骂一句脏话,然后嘿嘿直笑。有人放一首土味情歌,我们再骂一句脏话,再嘿嘿直笑。尽管佯装得惟妙惟肖,但有时也能从对方的眼睛里捕捉到了一丝落寞,话早在昨日聊尽,只有生产线的手机连绵不尽。

特别是每次上夜班,车间里如果没有说话声,形同一个幽灵的盒子。在电子厂工作过的人都有一个认知:夜班要比白班轻松。夜班管理不严格,没有领导下车间巡视,线长的要求放宽,只要及时完成任务,不过分的行径可以被允许。

每到凌晨时分,厂房内各个角落不约而同地响起DJ舞曲、抖音神曲、经典老曲。与此同时产生一条环环相扣的鄙视链,DJ舞曲鄙视抖音神曲的烂大街,抖音神曲鄙视经典老曲的老掉牙,经典老曲鄙视DJ舞曲的非主流。鄙视链再扩大,各类歌曲形式统一鄙视蹭歌听的工友没钱。

但U盘带进来容易,带出去难,公司有明确规定,禁止将一切电子设备带出车间,这就代表着每更新一次歌就要将U盘带出去一次。我们线上的一位音乐活跃选手不信邪,以身试法地将U盘藏在裤裆里,过安检时滴滴直响,直接被保安翻出。

最终以骚扰员工为由扣了他半个月工资。从那之后,他也成了蹭歌听的、鄙视链的末端。

我刚到厂子时,宿舍加上我一共六人。为了发展舍友关系,我挨个记名字记爱好,还兴师动众地请他们吃了一顿饭。两个星期后,舍友加上我仍是六人,只不过那五个都换了人。之后往往连五个名字还没记熟就挨个走了,下五个当即补位。

在厂内待久了,经常看到当天来次天走的情况,后来干脆谁也不理谁,反正都是要走的人。这也导致无论我工作还是休息,都没有社交的圈子。

交不到朋友,有时还需提防别人。工厂的人流量大,别的没人在乎,防尘帽却成了抢手货。

一次临近上班,我上厕所将防尘帽放在挡板上,出来后发现帽子不见了。没帽子无法上工,线长只好找出一顶脏帽子给我。中午出去吃饭时我将帽子放在衣柜里忘记上锁,吃了一半突然想起,暗想坏了,果不其然,帽子又不翼而飞。

情急之下,我只好效仿被偷的方式搜寻别人的帽子。更衣室有很多衣柜没上锁,我从这个厂房跑到另一个厂房,终于偷到一顶帽子。工作结束后,我心有余悸地将帽子塞在防尘服的最里面,仔细检查锁的坚固程度。然而第二天上工,眼前的情景让我瞠目结舌——我的衣柜门被人暴力拉开,检查后一切完好无损。只是帽子又不见了。

两天被偷三个帽子,有人调侃我在跟“塞拉斯”(英雄联盟里的游戏角色)对线。从那之后,无论去哪儿,帽子都在我的左边口袋。

我将时间设为分界点,7点至11点是平缓期,才刚刚上班,不应有情绪;11点至12点是期待期,还有一小时就要吃饭,要保持开心。1点至3点是娱乐期,跟旁边的朋友聊天,消解心里的烦躁。3点至5点是冥想期,天高海阔任我构思。5点至6点是坚持期,再坚持一个小时,马上就要下班了。

2020年10月31日,英雄联盟总决赛,SN在中国主会场对战DWG。那天正巧是夜班,下午七点到十一点。休息时比赛正值赛点。吃完饭上工,缺勤人数达40%,男生较多的一条线人员缺少到无法开工。各线长正欲通报,缺勤的人又一脸沮丧地走了进来,一个男生边走边大声咒骂:“废物!放四条狗都能打赢!”后半夜前段,车间内人声鼎沸,气氛热火朝天,每个人都踊跃参与聊天。

大家复盘比赛,分析弱点,指出失误。有三个人聚在一起重塑比赛过程:插眼,排烟,推线,清线,第一滴血,第一条小龙,第一个错误决策。

有人从比赛延伸到选手的花边,一旁的女生也来了兴致,加入了讨论。有人回忆起了游戏人物史,众人最后为谁是“永远的神”争得面红耳赤。

除了聊废话、意淫,车间还打造出一套严谨周密的娱乐——抽烟。车间内禁止明火,打火机、火柴不允许携带入内,所以香烟也被列为禁止对象。公司对禁烟一事十分重视,三令五申,并煞有其事地在厕所不远处配置了一名保安监督。

下有对策的是,工友们将打火机与烟藏入厕所纸篓里面、抽水设备内部、胶带粘在小便池底部。每条线上外出卡只有一张,无望风的单人行动风险太大,容易得不偿失。团结又智慧的劳动人民便在各条线上广交朋友,召集团伙协助作案。

但时间的精准度也是一个问题,所以每条线上就出了一个领袖。小团队规模鼎盛时期,一天内有十几支抽烟团队排上日程。尤其在后半夜,团队成员紧盯时间,时间一到便从各个线上请假外出。团队默契好,时间偏差不超过两分钟。

团队普遍安排三人,一人在水杯架前喝水,危急时刻就用水杯碰撞架子发出响声。一人在洗手区洗手,听到声响就加大水流,往脸上泼水。厕所内部一手抽烟一手拿着口香糖的人听到声音,连忙将烟踩灭藏进纸篓里,再将口香糖送进嘴中。

大家为了节省时间抽得很凶,三人全部进行完时间也超不过五分钟。有人一边走一边学于谦的口吻:“这样抽三天准能抽出肺癌。”

他一天要跑三四次厕所,顶岗的全能工深受其扰,说他是烟瘾大王。后来他悄悄告诉我其实他没有烟瘾,严格来说他根本就不抽烟,离岗纯粹为了偷懒,车间内的压抑比烟瘾更厉害。

我俩没钱,只能去便宜的KTV,设备也掉价,一次我与秦小军到一家开在村庄内的KTV,找来找去都是老歌名曲,搜索周杰伦皆为翻唱版本,无奈只能将有线话筒连接在手机上。结果话筒老旧,总是接触不良,必须用手压着才能使其正常连接。

唱到情深意浓,声音戛然而止,破旧的自建房传出一声神似狼嚎的回声,气氛全无。

我俩憋了一肚子火,秦小军提议给老板一点教训,往破洞沙发上尿了一泡尿。回到宿舍才察觉不对,裤子上黏湿一片,秦小军拿手蹭了下,又闻了闻,然后一脚将上下铺的栏杆踹歪了。

工厂附近的居民区黑网吧遍布,部分网吧还没有机房,无统一系统,即使只有寒酸的几款热门网游,也能以几部“流出视频”招揽到顾客。

同行竞争压力大,商家们便在单一的网络娱乐上推陈出新,开展人性化的服务。每到下班时间,几辆神秘的中巴车准时出现,数位老板举着写有“免费洗衣服、免费洗澡”的信息板站在厂房门口,一边抽烟一边寻找拿着防尘服的工人。

黑网吧无论包夜还是包天价格都是十五元,厂内有些狠角色,直接将随身衣物与被褥带到固定网吧,每天两点一线的生活,似乎没有终日。

每到轮班休息,厂区周边饭馆才会热闹起来。但大家说到最后,都会提到“线长”。后来我在流水线上的一次冥想时,竟悲哀地发现,无论我们谈何话题,到最后仍是逃不开“电子厂”。即使是身在电子厂之外,我们也被困在了这个世界里。

车间的音乐声突然变大,秦小军的那张脸逐渐清晰起来,他正焦急地等待我对某款游戏做出评价。手机在传送板上鱼贯而出,灯光骤然明亮。我眨了眨眼睛,加快速度处理眼前堆积的手机,对秦小军大声说:“他妈的!我睡着了!”