短史记(三十三)

对不起,《冰鉴》这本烂书根本不是曾国藩写的 | 短史记

打开百度百科,输入“冰鉴”二字,可以得到这样一条搜索结果:

打开某大型音频平台,输入“冰鉴”二字,也可以搜到这样一种结果:

这些搜索结果的共同特征是:为了让图书和课程更好卖,它们都把《冰鉴》这本书,挂靠在了大名鼎鼎的曾国藩名下。

《冰鉴》号称“相术宝典”。它进入当代中国人的阅读视野,始于1990年代。这其中,已故的所谓“国学大师”南怀瑾功不可没。他在许多场合、许多文章中,多次说过类似下文的话:

其实,曾国藩从未写过《冰鉴》这种书。

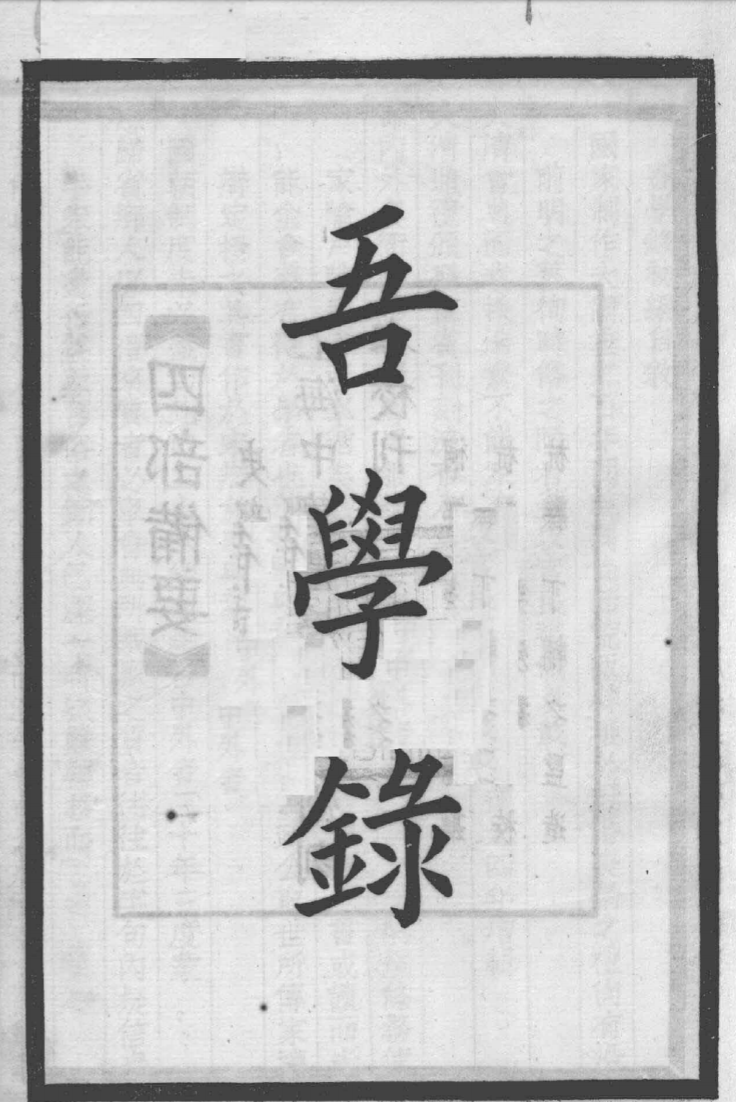

当然,这种挂名并非始于今日,是民国时代就已存在的现象。民国学者黄濬,在其《花随人圣庵摭忆》一书中,就曾提到“近人乃有以古相书《冰鉴》,傅以文正名,号为遗著”——时下有人把一本叫做《冰鉴》的古书,挂靠在曾文正公名下贩卖,说是他的遗著。

黄濬出身书香世家(其父是前清翰林),见识广博,自然不会相信这种挂靠。不信的理由,是因为他知道,“此书道光间吴荷屋已为锓板”——早在道光年间,吴荣光(号荷屋)就刊刻过这本书了。

吴荣光是广东人,非常喜欢收集书籍。他官运不错,在道光年间一度官至湖南巡抚署湖广总督,也有广泛收集书籍的财力。所以,史载他“性好书籍,官京师二十年,聚至七八千卷”,《冰鉴》正是其中之一。

图:吴荣光著作《吾学录》封面

当代学者张全海,依据“从清代到民国期间的几种木刻本、木活字本、石印本和铅印本《冰鉴》版本信息及相关资料”进行考证,发现至晚在道光九年(1829年),该书已有南海正文堂刻本(中山大学藏)、广州拾芥园本(中国人民大学藏)。

这一年,曾国藩尚不足19岁,正在跋涉科举,为获得秀才的功名而苦苦奋斗,不可能是《冰鉴》一书的作者。

“广州拾芥园本”现藏中国人民大学。据张全海所见,该书题为《秘传神骨冰鉴》,书名页有“南海吴荣光署检”字样,并留下了吴荣光的个人印章。吴荣光还留下了一篇跋文,里面说:

如此,可以知道:

此外,整理出版《曾国藩全集》的唐浩明,也曾明确辟谣:

也就是说,曾国藩绝无可能是《冰鉴》一书的作者。

就目前可见的材料而言,将《冰鉴》一书,从“无名氏所撰”,变成“曾国藩名著”,至晚可以追溯到1934年。这一年,上海三马路的“求古斋”出版的《冰鉴七篇》,封面上已有“曾文正公鉴定”字样。

策划出版该书的人,是一个叫做王念慈的书画家。据其好友郑逸梅1935年4月19日发表在《申报》上的文章披露,将《冰鉴》与曾国藩勾连在一起的,正是王念慈:

由这段文字可以知道:

图:郑逸梅发表在《申报》上的文章《观平泉书屋遗物記》

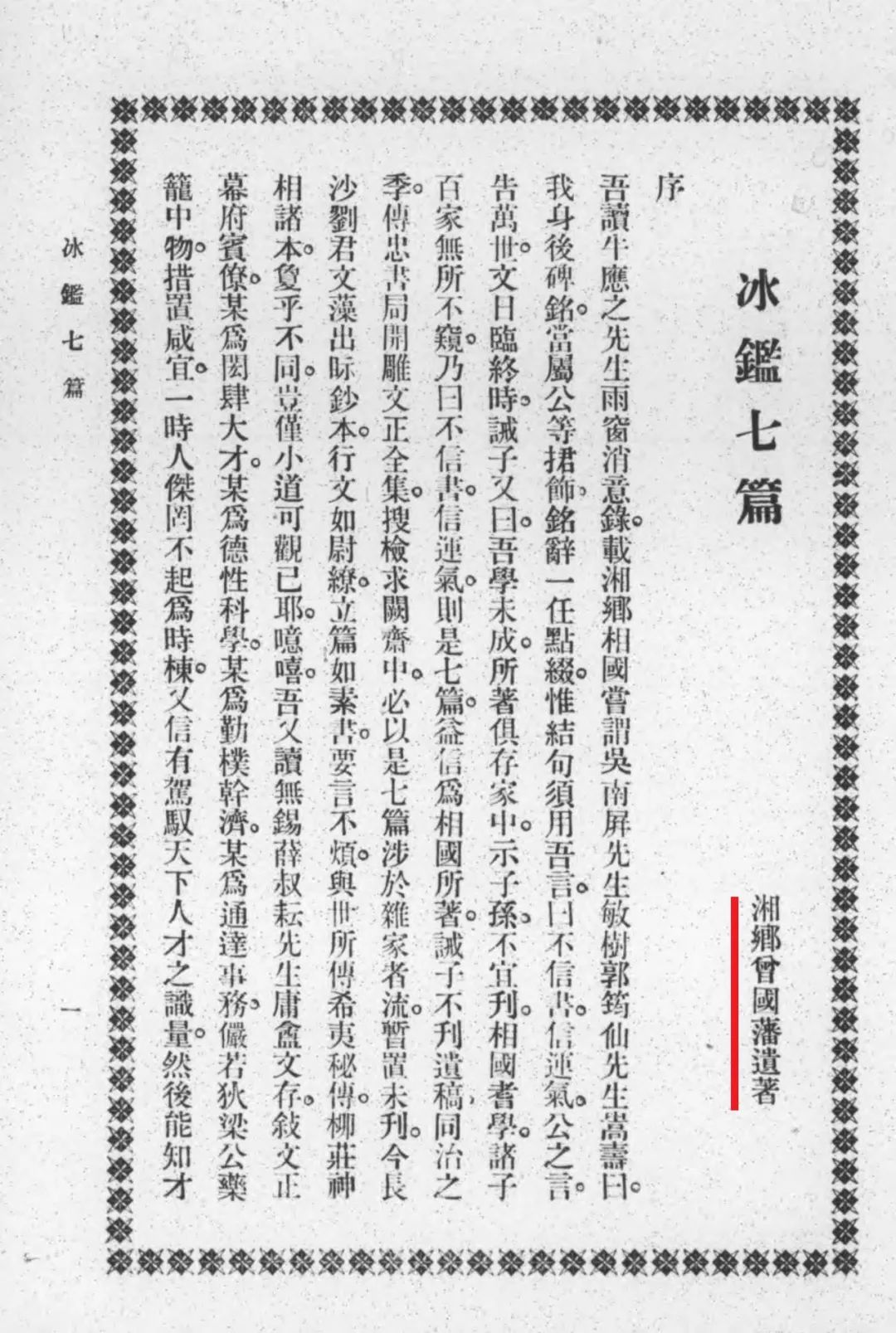

三年之后,上海的《青鹤》杂志1937年第12期,刊出文章《冰鉴七篇》,首次正式将该书确定为“湘乡曾国藩遗著”(前文黄濬提到的正是这篇文章)。

做出这个结论的,是一名叫做张元祜的军旅之人。张出生于湖南湘乡,其父在曾国荃的幕僚里做过事,听过一些曾家掌故,但他青少年时代接受的是军校教育,成年后也长期在军队任职,并无学术背景。

张元祜在序言说,自己是从保定军官学校的同学刘文藻处,见到《冰鉴》抄本的。他将《冰鉴》确定为“湘乡曾国藩遗著”,并无史料方面的依据,而是凭着曾国藩临终有某些书“不宜刊刻”的遗言,且曾国藩“诸子百家无所不窥”这两条,做出的推测——即所谓的“益信为相国所著”,主观上特别愿意相信《冰鉴》是曾国藩写的。

图:《青鹤》杂志1937年第12期刊出《冰鉴七篇》,已托名“湘乡曾国藩遗著”

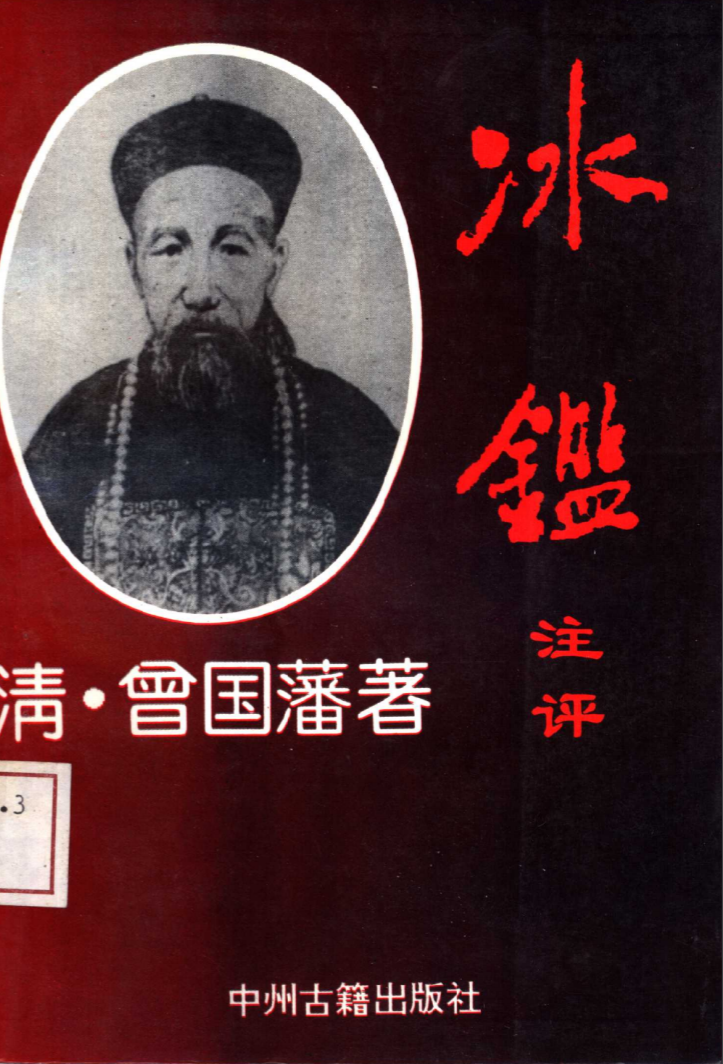

1949年之后,在长达40余年的时间里,《冰鉴》未曾出版过。直到1994年,才有中州古籍出版社出了一本《冰鉴注评》,且署名曾国藩。

该书的出版,是当年“曾国藩热”的衍生物——1990年,唐浩明的小说“曾国藩三部曲”正式出版,在不到两年的时间里重印9次超过200万册,盗版册数则无从计算。于是乎,尘埋已久的《冰鉴》,也被许多出版社从历史的尘埃中翻了出来,以“曾国藩名著”的身份,推向了市场。

无人在意这本书实际上与曾国藩毫无关系。

图:1994年出版的《冰鉴注评》封面

出版商之所以托名曾国藩而不是其他人,原因自然也很简单:第一,这个被托名的人必须是一个热门的历史人物,而且必须是一个很成功的历史人物,否则是无助于占领成功学市场的。第二,这个人还必须与“相人术”有那么一点关联,也就是唐浩明所说的“其源盖出于曾氏素有相人的大名”。

《清史稿》里说,曾国藩的相人方式是:

意即,在会客时,曾有时候会一言不发地盯着别人看,看得人心里发毛,产生紧张情绪。客人走后,曾会依据客人的反应,记下他的优缺点。

其实,曾国藩的相人术,与《冰鉴》的相人术,完全是风牛马不相及的两码事。曾看一个人是不是“贵相”,主要看他是否“端庄厚重”“谦卑含容”“事有归着”“心存济物”。这些特征,全部出自一个人的日常行为。他还说过“若要看条理,全在言语中”这样的话,意思是要了解一个人做事是不是有条理,可以看他说话的时候是不是有顺序、讲逻辑。

反观所谓的相人术宝典《冰鉴》,却全是从一个人的外貌入手,来辨别其富贵贫穷。书中大谈什么“相顾相称,则福生”——身体各部位长得匀称,就是有福之相;“紫面无须自贵,暴腮缺须亦荣”——脸上呈紫色或者燕额虎头的人,没有胡须也会富贵;……

也就是说,曾国藩的“相人术”,不过是一种人人皆能为之的寻常事,今人在日常人际中也仍会不自觉地用到这些方法,来判断其他人是不是值得信任和交往,可谓“卑之无甚高论”,只在阅历的多寡。而《冰鉴》的相人术,则是误入歧途,迹近于怪力乱神。

参考资料

①南怀瑾:《论语别裁》之“孔子也会看相”。

②张全海:《<冰鉴>非曾国藩所著考》。

③唐浩明:《<冰鉴>不是曾国藩所著》。

④郑逸梅:《观平泉书屋遗物記》。

⑤张元祜:《冰鉴七篇序》。

⑥董牧孜:《出版热:曾国藩的当代接受史》,新京报2019年4月13日。

=================================================================

那所谓的「通天纹」,正是晚清旗人挨饿的根源 | 短史记

作者丨陈慕谭

编辑丨吴酉仁

这两天,北京一位大妈因让座问题在公交车上辱骂他人成了热点,内中那句“你呢,臭外地的。我还真是正黄旗人,有通天纹,你看看,你有吗?”,也引起了群嘲。

♦ 视频截图

说一说什么是通天纹。

有说法称,“一般老百姓老了,由于大量失水、营养不良、手摸的坏习惯、强烈日光刺激等引起额头纹的产生,一般重体力劳动者都是几道横纹,生活也困顿,也就是愁眉苦脸。满人在大清国是吃铁杆庄稼的,不事劳作,所以,皮肤失水少,额头只有一道或者几道竖纹。这种现象和满族正黄旗没有什么关系。为了自嗨高贵,有些旗人把这些纹称作为通天纹。”

这种解释似是而非。通天纹是一种眉间竖纹没错,但竖纹的生理源头,与是否从事体力劳动无关。它的文化源头,则是京剧脸谱。

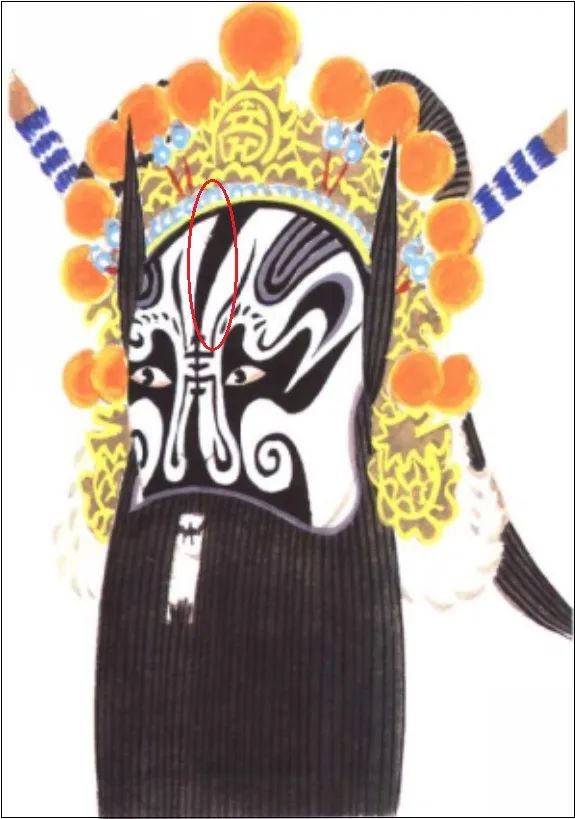

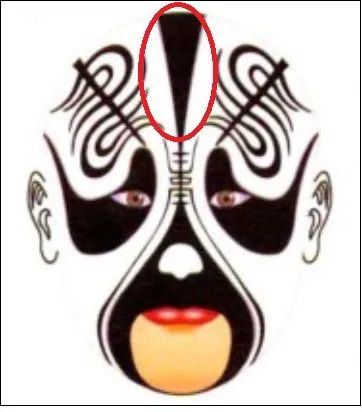

下图是京剧《定军山》中的夏侯渊脸谱。其中以红圈标出的位置,便是通天纹。该脸谱的基本样式,出自清末民初京剧演员钱金福之手,效仿者很多。以通天纹配长“寿”字,为的是让人物鼻梁突起,显得形象更加雄壮。①

♦ 有通天纹的夏侯渊脸谱

下图是京剧《霸王别姬》中霸王项羽的脸谱。自鼻子处至脑门,那条下窄上宽的线条,便是通天纹(红圈部分),旨在表达项羽强大威严,武德充沛。②

♦ 有通天纹的项羽脸谱

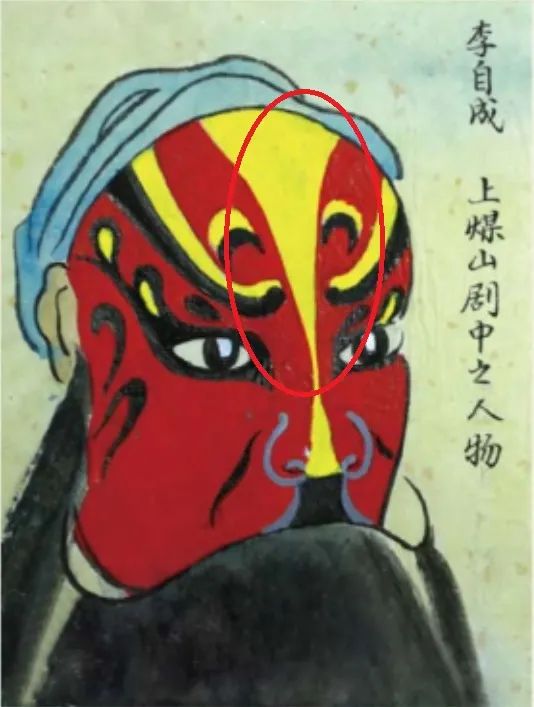

通天纹的使用非常广泛,并不限于京剧脸谱。下图是秦腔剧目《上煤山》里的李自成脸谱,红脸膛中配以黄色的通天纹,旨在表达李自成有着问鼎中原的雄心壮志和充沛武力。③

♦ 有通天纹的李自成脸谱

京剧成型于清代,与满人的喜好有非常直接的关系。乾隆末年徽班进京祝寿,是京剧的发端。这之后,徽班便长期在京城中为达官显贵表演,与昆曲、秦腔、汉班等剧种共存竞争,最终发展成了京剧。今人常说的“票友”,便始于乾隆时代“八旗子弟从军歌唱曲艺”。清朝末年京剧票友的主体,也是王公贵族、贝子贝勒与游手好闲的八旗兵丁。这一点,由民国初年的京剧辉煌时代便能看出——清朝灭亡后,许多满人票友或为生计、或为爱好(不再有从业禁令)进入到京剧这个行业之中。红豆馆主、清逸居士、卧云居士这些当时的著名京剧演员,均出自爱新觉罗宗室。今人熟悉的尚小云、程砚秋等,也均是旗人。前文提到的为夏侯渊绘制脸谱的钱金福,也是旗人。④

满人是京剧最核心的用户群,也是京剧最核心的创作群。很自然地,京剧中用来表达武德充沛的通天纹,便被一些怀念“从龙入关”之武德的旗人接了过去,与自己眉间因“皱眉肌横头过度收缩”而形成的竖纹对标,成了一种彰显特殊出身的伪标志——毕竟,清太祖努尔哈赤的传世画像中,便有眉间竖纹;而正黄旗又恰由皇帝直接统帅。

♦ 清太祖努尔哈赤的眉间竖纹

但,眉间竖纹只是一种常见的生理现象,不是旗人独有的身体特征,将其视为“通天纹”,只是一种心理按摩,改变不了旗人在清末的悲惨命运。

在活跃于光绪年间的京官文廷式看来,朝廷名义上优待旗人,实际上却是在祸害旗人,以致于京城里的旗人,绝大部分都过着一种极为困苦的生活:

“据我看来,吃饱饭的旗人,也没有多少。……一份钱粮,乐不了三天半,又得发二十六七天的愁。”