凡人往事(168)

第一届参加高考的我,复读了

01

赶考,朦胧的命运感

1977年10月,全国各地的广播站都在反复播放国务院转发教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》,多数知青都是从这里知道恢复高考的消息的。我在农村的屋子里没有广播,但因为我家住在成都无缝钢管厂的家属宿舍,这家工厂是中央级的国有企业,由冶金工业部直接领导,所以消息来得快。家里人听到消息后,立刻喊我回家复习。

听到这个消息,我第二天一早就起来了。走了20多里的小路,赶到成都市简阳县的镇金。花了9毛钱,赶班车到简阳县城。在简阳火车站,我没有买火车票,混火车回到成都,轻车熟路地走通勤口(专门供铁路员工进出的通道)顺利出了站。

然后赶2路公共汽车。汽车不太好混,老打老实地买了票,好像是1角4分钱。经过荷花池,刃具厂,万年场到双桥子下车,我走回了钢管厂1区15栋的家。就这样,我结束了自己两年的知青生活。

1977年的高考很特殊,到12月中旬我们才走进高考考场。我的考点设在仁寿县的龙马中学,离我的生产队有30多里路。高考那天,我不到七点就起床了,步行走了3个多小时才赶到考场。一路上,天色薄薄地被晨晖擦亮,路旁田野里的冬小麦墨绿一片,染着冬霜。

上山下乡的这两年,我每个月都会到区上的粮站买国家配给的大米,这条路我已经走了几十回。沿途的风景,小麦的长势,路面的坑洼,我都无比熟悉。但那天,一切都好像不同了。我被一种未知的、朦朦胧胧的命运感笼罩,“只要参加了高考就能去北京,就能离开农村去更远的地方。”想着远大前程就在眼前,未来有千万未竟之事等着我,我的心随着脚步怦怦直跳。

成都话说:“赚钱不赚钱,摊摊儿要扯圆。”龙马中学的摊摊儿是扯圆了的。隔老远,我就看到了“国家考场,禁止通行”的牌子,警戒线也被拉起,路都封了。

进入龙马中学必须凭准考证,我进去得比较早,先把位子找好,再出来看看环境。离开学校已经有三年了,看到学校,一切都是那么陌生,却也那么亲切。两个月来,我在成都的家里备考,每天早上6点半起床,一边刷牙洗脸,一边用半导体收音机收听中央人民广播电台的《新闻和报纸摘要》,因为政治和语文都要考时事政治。早饭后就开始早读,看书,一直学到晚上11点半才睡觉。和其他利用农活间隙抓紧时间学习的知青相比,我准备的时间很充分。对高考,我志在必得。

找到自己的位置后,第一件事就是上厕所,成都话叫:“先把屎尿颠干净”。从厕所出来迎面来了一个面熟的人,原来是我在成都15中学的同学刘健。还想多说两句,预备铃响了,我们约好考完再慢慢摆。

因为学习环境艰苦,那年的高考题并不难,一些题目甚至是我在参考资料上看过的。政治,语文,数学,物理,化学,英语,有难度的是英语,不过英语不计入总分。

遗憾的是第一天结束后,我没有住到旅馆,只能到附近的知青家里住,三个不相识的考生挤着睡一间床,没有休息好,影响了第二天发挥。高考结束后,我按耐下焦灼的心情,心里只想着好好享受这个难得的“假期”。和刘健相约着,结伴去黑龙滩旅游。

到黑龙滩的沿途风景如画,青石板路古朴,路边的旧屋雕梁画柱,飞檐斗拱。12月,天空灰黑色地沉郁着,树干斑驳,孤零零的树枝刺穿天空。景色寂寥,但呼吸着痛快的空气,我没有一丝愁苦,心情异常轻快:下乡两年多了,终于盼来了希望。尽管我是真资格的左嗓子,坐着小船随水波飘荡,我还是忍不住引吭高歌,“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”

之后的人生里,我走过很多旅游景点,古村古镇,把中国的各个省都跑遍了。但我还是认为40多年前的那次仁寿县黑龙滩的高考旅游是最难忘的。此后,我再也没有体会过像上次那么安逸、愉快的感觉了。

刘健还专门为这趟旅行作诗一首,其中有几句是这样的:

与君同舟极目观,指点此水那边山。

长青友谊行于此,万里征程始于滩。

02

没有书读,上山下乡

我对恢复高考有深厚的感念,是因为参加高考前,我在农村度过了两年的知青生活。

1956年,我出生在成都市第一人民医院。从小,我就是“乖娃娃”,成绩一直都是班上最好的。1972年,我初中毕业,如果当时像现在有“中考”的话,我肯定能够考上好的高中。

但那时候没有“中考”,上高中不是看考试成绩,而是要看表现和家庭出身。光是看表现,我可以上高中,因为我在学校里面规规矩矩,喜欢学习。但是要看家庭出身,我就不行了。抗日战争时期,我爸是国民党的第十兵工厂的训导科的科长,现在被称为“抗战老兵”,但是在那个特殊年代,这个情况还是影响了我,高中就没有上成。

只能上山下乡。当时又有一个规定,上山下乡必须要在1972年9月1号以前年满16岁,我是9月27号出生的,下乡还不够年龄。我就被安排到成都15中学去再读一年初三。

直到1973年高中扩大招生后我才上了高中。1975年,我毕业于成都17中学。那时没有高考,高中毕业生一般都只有一条路可以走:上山下乡到农村去接受贫下中农的再教育。我被我母亲的单位成都无缝钢管厂安排下乡,归属于四川省仁寿县方家区千福人民公社大旗生产大队第二生产队。

这是一个贫穷的丘陵山区,没有太高的山,也没有高大的树(据说是在大炼钢铁运动的时候把树都砍光了),山丘上长了好多灌木,农民们称之为“马桑”。水田很少,漫山遍野都是红苕(红薯)。红苕好是好,就是不经饱。不管把肚子涨得多大,一会儿就饿了。有一次我突发异想,在煮红苕前找了杆秤,把红苕连筲箕一起称,带皮一共13斤。煮熟后,我一口气就吃完了。

我下乡的时候才108斤重,回来达到128斤,脸上的肉都嘟起了。红苕就有那么厉害,像吹猪一样。

图 | 2019年,作者故地重游

农村的生活非常贫穷,我所属的生产队可能是全公社最穷的一个生产队了,一个强劳动力,上工一天只有8分钱,我不算强劳力,劳动一天只能挣6分4厘钱。喷香的大米难觅,吃肉更是想都不敢想。知青下乡的那些年,肚子是不能敞开吃的,粮食要凭粮票才能买得到。大家想方设法找些东西填饱肚子,所以那时最流行的就是“跳丰收舞”,通俗讲就是找吃的。

如果要“文绉绉”一点,就是:以填肚子为目的,不择手段地把超出自己定量的,原本不属于自己的,可以吃的东西变成自己食物的过程就叫“跳丰收舞”。

既然是“不择手段”,当然就是八仙过海,各显神通了。下乡的村子有蛇出没,甚至我的茅草屋里都有蛇光顾。我一锄头举起,高高砸下就把蛇挖死了。去掉蛇皮,加一块姜,洒一点盐,加一点水清炖,炖出来的汤是乳白色的,味道好极了。

农民和知青们都害怕蛇,见了蛇都叫我去打。下乡两年,我都说不清吃了多少蛇肉。现在我特别怕蛇,如果晚上梦到蛇,我都要被吓醒。

03

复读与焦尾琴

1977年高考后,我没有接到录取通知书,甚至连高考成绩单都没有看到。但我没有气馁,重新启动了高考复习模式。

1978年,我抱着必胜的信念参加高考复习,我的父母也全力支持我参加高考。我大姐本来在中国第二重型机械厂已经工作了,但是她参加了77年的高考,并且考上了成都地质学院。她的成功鼓励了我和我二姐,我二姐当时已经在成都无缝钢管厂工作了,但还是想要上大学。

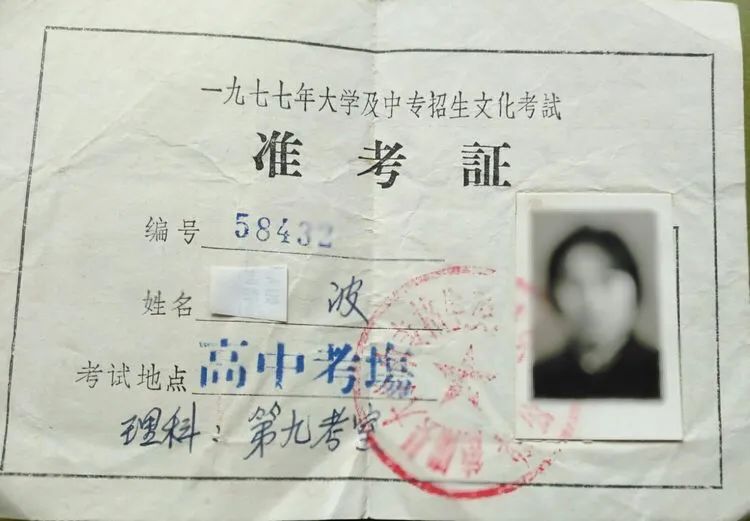

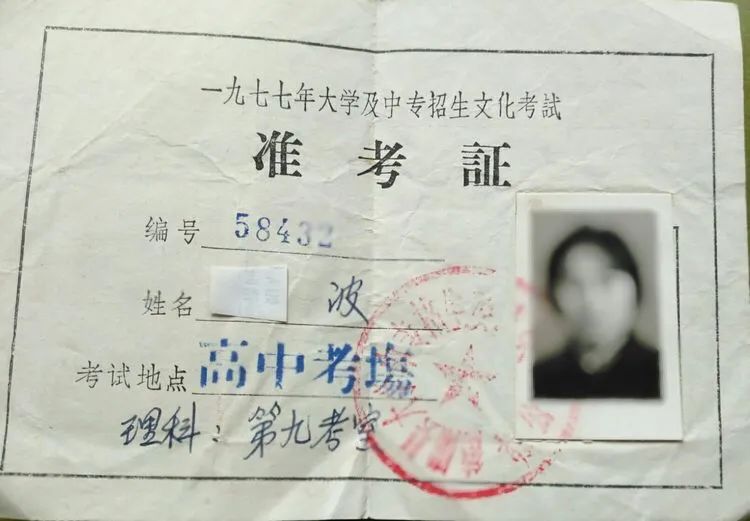

图 | 1977年作者姐姐的准考证

成都无缝钢管厂当时是国家冶金工业部直属的中国最大的无缝钢管厂,福利待遇不错,厂里专门把我们这些下乡的知识青年组织起来,开办了高考复习辅导班,不收费,只是花了五毛钱,办了一个听课证。

厂里甚至请来了成都知名中学的高中老师来辅导我们备战高考。教室则是利用子弟小学的教室,时间安排在星期天和平日的晚饭后。我们上完课以后,都不用打扫,厂里有专门的清洁队,给清洁队发加班费,请他们来打扫卫生。

不收费的高考辅导班,现在听起来好像是天方夜谭,现在哪有什么不收费的?但是我在高考前是确确实实享受过免费的高考辅导。

那个时候成都的各所大学也开办了各种各样的免费的高考前辅导讲座,我和几个小伙伴就骑着自行车到四川大学听过语文课的辅导。

在四川大学大礼堂里面,一位四川大学中文系的老教授讲完了辅导课程以后,给我们讲了一个“焦尾琴”的故事,说是:吴地(今江浙一带)有个人烧梧桐木做饭,蔡邕听到火烧木材发出了清脆的爆裂声,知道这是一块好木材。他顾不得火势,立刻把手伸进灶膛抢拽出这块桐木,做成一把琴,果然,声音美妙绝伦。因为琴的尾部已经被烧焦了,所以当时人们把它叫做“焦尾琴”。

那时正是春天,窗外绿意涌动,送来一阵阵轻柔的风。大礼堂座无虚席,鸦雀无声,大家屏息听着老教授讲故事。最后,老教授深情地说道:“你们马上就要参加高考了,我希望你们能够用自己的‘焦尾琴’弹奏出一曲美好的人生乐章,我也希望能够在四川大学与你们重逢!”坐在后排的我看不清老教授的神情,只听他的声音宽厚,我热泪盈眶,几乎要掉下眼泪。

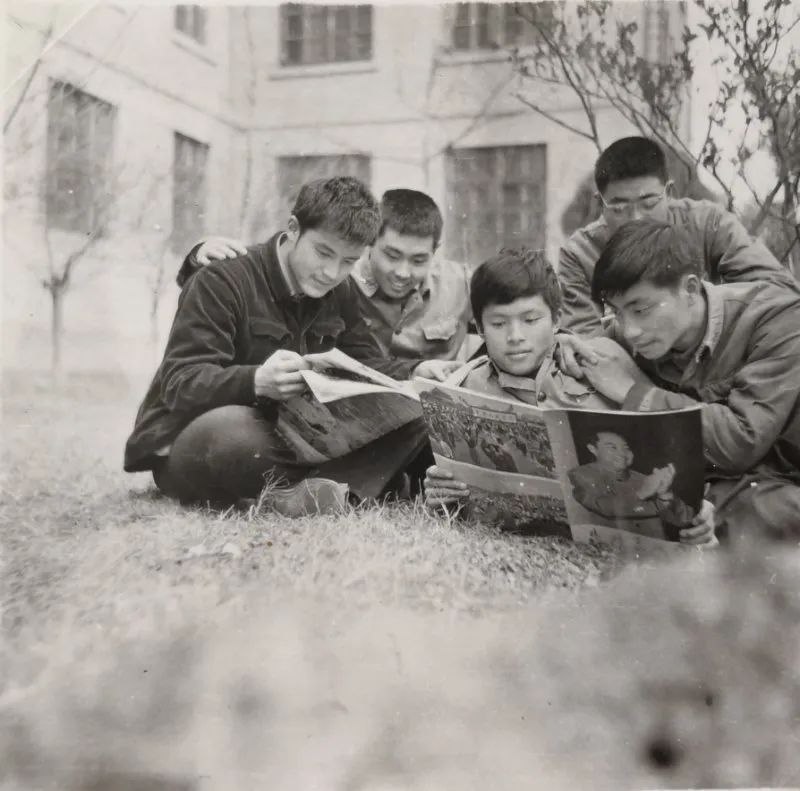

图 | 1978年春节,作者,刘健和其他朋友

1978年夏天,我又走进了四川省仁寿县方家区的高考考场。这次,我们公社专门派了一辆拖拉机(那个时候汽车很稀少,整个公社没有一辆汽车,只有拖拉机)把我们几个考生送到区上,还给我们安排了区中学或者是公社中学的老师照顾我们的生活和学习。

此外,区上供销社旅馆关门谢客,全部的房间用来接待考生,住到了干净舒适的旅馆,一个人一间床,保证了休息和睡眠。区上供销社的食堂也成了考生的专用食堂,高考三天停止对外营业,解除了考生的后顾之忧。

这一次高考,我自我感觉良好,但是考了过后好长时间都没有消息,我闲得无聊,考也考过了,就没有再扛起锄头去出工劳动了,无所事事,天天睡懒觉。

有天,我刚刚把早饭吃了,我们队上去大队小学上早读的小学生就来喊我:“徐海涛,公社通知你马上到县上去参加体检。”

我赶紧跑到公社,拿到了成绩单,总分是308分,那一年四川省的录取线是290分,我这个分数应该是能够上大学了!

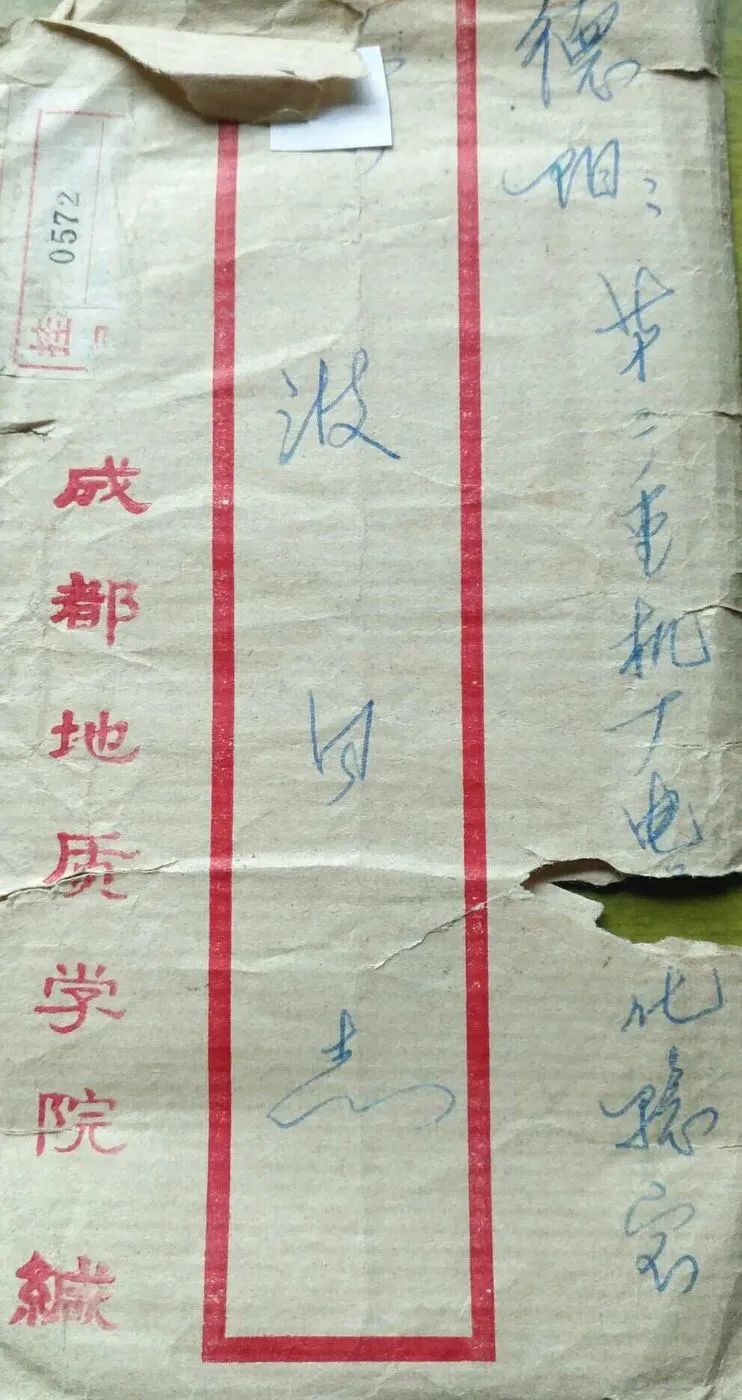

图 | 作者大姐录取通知书的信封

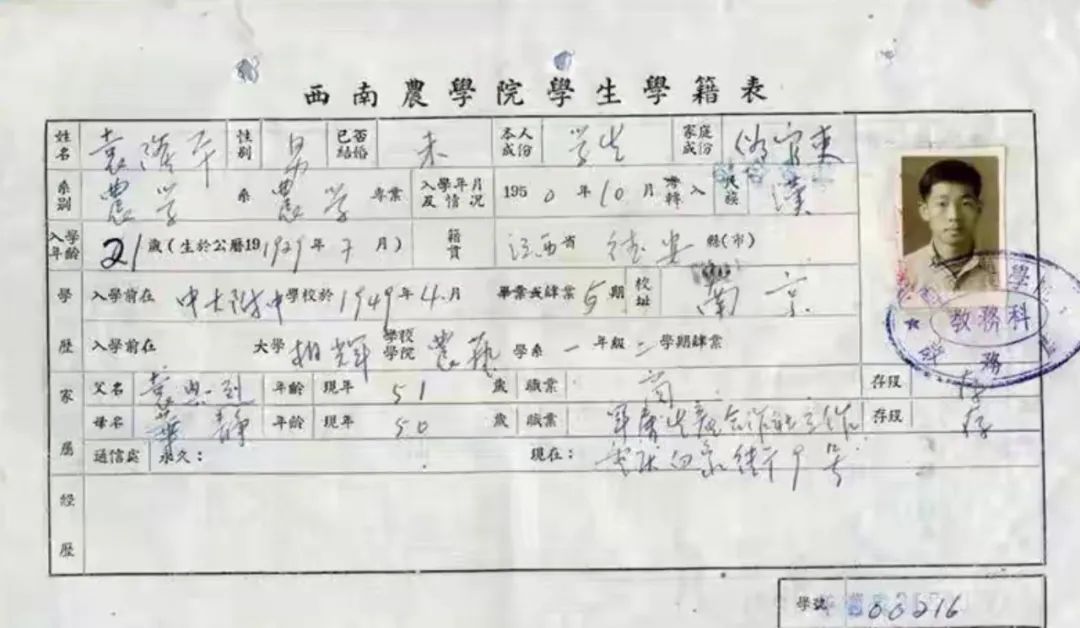

体检过后就是填写志愿。最后,我被西南农学院录取。过后我才知道,袁隆平的母校就是西南农学院。现在西南农学院已经和西南师范学院合并了,变成了“西南大学”。不经意中,我和袁隆平成了校友。

1978年,我大姐在春节过后就进入大学学习了,我和我二姐也在秋季入学,她考上了四川财经学院,现在叫西南财经大学。大姐在66年毕业高中,二姐在65年初中毕业(她是因为家庭出身问题没有上成高中,以初中学历直接考上大学),我是高中75年毕业的,三个人年龄相差9岁,居然在同一年进入大学学习。

这一年,是我父母最开心的一年,我们家三个孩子都考上了大学。

图 | 西南大学于110周年校庆时公布的袁隆平学籍卡

- END -

编辑 | 杨柳

==================================================================

我的高考

1977年9月初,从上海探亲回来的上海知青小唐告诉我一个重要消息,说国家今年将恢复高考,让我抓紧时间准备。

小唐是位不苟言笑之人,我相信他的话。但当时我已是二个孩子的父亲了,觉得高考和我没一毛钱的关系,压拫没有当成回事。

不久,小唐的消息果然得到证实,我看到了贴在当时公社供销社墙上有关1977年恢复大中专学校招生考试的通告。通告上特别说明“老三届学生也在报考之内,婚否不限”。

上大学一直是我的梦想,但自从1968年回乡当农民,这“梦”碎了,并成为心中永远的痛。

父亲是个中学教师,常以自己教书育人的职业而自豪。多次对我说:“‘医生,老师,剃头匠’是世上永远不会丢饭碗的三种职业”。因此1963年初中毕业时要我报考包吃包住包分配的师范。当时国家还处于困难时期,教师工资微薄,加上我家兄弟姐妹多,家中生活苦不堪言,这是乃父要我报考师范的主要原因。我看到父亲工作辛苦,收入低下,社会地位卑微,因此对教师这一职业非常排斥,我内心的想法是希望读高中,而后考大学。故多次对父亲表示:坚决不读师范,要么让我读高中,要么让我去剃头!老父无奈,觉得让我去剃头有点委屈,咬咬牙,默认我去考高中。那时考高中蛮难的,我们宁都是赣南大县,当年只录取了3个班级,一百五十来人。我算争气,顺利地考取了。

1966年高考前夕,一场突如其来的文革风暴将所有学生裹挟其中,大中专停止招生,高考被无限期推迟。1968年在毛主席“知识青年上山下乡,接受贫下中农再教育”的号令下,老三届被作为第一批知青下到了农村。

我自小离开故乡随父生活在外地,在知识青年上山下乡运动中全家由“商品粮”转为“农业粮”,我作为“回乡知青”回到原籍赣州地区宁都县东召公社。那年头,下乡知青是披红挂彩,敲锣打鼓送下乡的。“下乡知青”名字响亮,身份光荣,享有一定的社会地位。而作为回乡知青的我回到家乡却是灰头土脸的,什么名堂也没有。

命运就像过山车,我们瞬间由学生变为农民。

艰难的农村生活在漫长的岁月中持续,春插秧,夏双抢,秋未筑水库,寒冬修公路,曾经的少年轻狂及凌云壮志早已荡然无存。

有幸71年担任大队“赤脚医生”,随后结婚成家,生活清苦而平淡,如果人生无变故,做一个村夫俗子,此生就将这样渡过。

恢复高考的通告,如春风雨露,似一声惊雷,唤醒了内心冰封已久的大学之梦的种子。

上帝关闭了命运之门,却为我打开了希望之窗。这扇窗是我破茧成蝶,飞往外面世界的唯一机会,我决定参加这次高考,不管成功与否。

当天我找到同村的66届及67届同学,告诉他们国家恢复高考的特大喜讯,令他两激动不已,决定一起报考,站出来,接受祖国的挑选。

同届同学当时是我们公社小吃部的会计,晚上我们三人在小吃部里举行了隆重的报考仪式——吃了一顿素馅水饺。

次日,三人带上大队证明及高中毕业证书,在公社顺利的报上了名。我报的理科,他们二位报了文科。此时,离高考日期已剩下不到40天。

回到家翻箱倒柜,发现高中的课本全没了,有幸还留下了弥足珍贵的高中数学及物理化学高考复习资料,另外在短时间内从各种渠道收集到近200道政治复习题,这就是我当年参加高考的三件法宝。

我们山旮旯里,交通不便,信息闭塞,没有城里学生的高考辅导班,缺少有关的学习资料,复习起来茫无头绪。和书本断绝关系10多年了,与数理化早已“相忘于江湖”,化学方程式忘得一干二净,就连简单的解二元一次方程也不会,物理更是找不到北。一周下来除背下了百十题政治,数理化在脑子里成了一盆浆糊。

随着高考进入倒计时,心里的焦虑与日俱增,自信心在慢慢坍塌,一度打了退堂鼓,不打算考了。这时我的一帮好友在这关键时刻为我打气鼓劲:“你是我们大队乃至全公社文化程度最高,最有希望的考生,错失这次机会,你会后悔一辈子的!”朋友们的鼓励无疑给我打了鸡血。也罢,看到黄河心再死,撞回南墙再回头,拼一回运气吧!

为了专心复习,向大队请了假,放下了赤脚医生的工作,躲在公社广播站的一个小房间,开始了向高考的冲刺。

人在关键时刻,身上的潜能可以瞬间激发出来,那段时间,肾上腺素飙升,身上的每一个细胞,每一根神经都处于亢奋状态。不分昼夜的做题,看书。满脑子的定理,定律,公式,化学方程式…,六亲不认的将外面世界全忘了。

但毕竟复习时间太仓促,要记的知识太多,迎接这次高考,心里没一点底。

1977年江西省的高考定于12月3~4号。12月2日,我们一行三人,揣着梦想,带着希望,怀着憧憬,从乡下赶往县城,踏上了这次亳无把握的高考之路。

考场设在我们县城宁都中学,这是我曾就读的母校,十几年了,还是老样子,在此求学的往事历历在目,母校的一砖一瓦,一草一木都让我感到无比亲切。

12月3日上午考政治,我们早早的来到考场,看到原学校厨房的外墙上贴满了白纸抄写的政治题答案,很多考生在此围观。有一篇批判“四人帮”关于文革前17年教育战线贯彻的是一条资产阶级黑线的文章,引起了我的关注,并用自己的记忆优势,立即背下了。进考场打开试卷,刚背下来的那道题就在上面,记得是15分!上午的政治考试很顺,旗开得胜,颇感得意。

下午考数学,在小学高年级时,数学不用老师教,我看看书就会,后来从初中到高中,我的数学成绩也在中上水平,这次复习虽然非常仓促,但自信不会很糟。然而一打开试题却傻了眼,好几道题不会动手,有些题做了一半就做不下去了,到交卷时估算了一下,有把握的大概只有30来分。这使我自信心大受打击。

当晚一夜未眠!

12月4日上午考语文,作文题“难忘的时刻”,文章好写,起码内容不会离题。其实越容易写的文章越难写,文章不但要选择特殊又有意义的事件,人物,而且文字要精彩,能打动读者,让人感同身受。

人生会遇到许多“难忘的时刻”,有痛苦,悲伤的时刻,有幸福,欢乐的时刻。理智告诉我,这难忘的时刻一定要突出政治,用现在的话说就是要写正能量。于是我选择了毛主席接见红卫兵作为难忘的幸福时刻,将毛主席逝世作为难忘的悲伤时刻,这两次难忘的时刻前后呼应。文章一气呵成,说实话,我们老三届学生文字功底都不错,写这类文章应该是得心应手的,因此对这篇作文本人自我感觉良好。

下午考理化,物理,化学各占50分,我用1小时多的时间做完了化学试题,接近40分。物理是我的软肋,也是我这次高考的“滑铁卢”,我绞尽脑汁做了几道小题,只有6~7分,大脑就仿佛停摆了,面对着物理考卷,呆若木鸡,像个傻瓜,那状态用“蠢猪”来形容自己都觉得玷污了这个词。

考完自己估了一下分:政治应在80分之上,语文也应在80分上下,数学满打满算有33分,理化成绩40分出头。总分大约在230分左右。

这成绩让我无比沮丧。自感上大学的美梦彻底破灭了。

结束考试匆匆赶回家已是下午5点多了,夕阳挂在西山,又大又圆,特别美丽,金色的余辉洒在我的身上,而我的心怎么也阳光不起来。

回家后,好几个晚上失眠,还躲在家里“葛优躺”了二天。从来不喝酒的我还到供销社买了散装白酒喝了个酩酊大醉,物我两忘,神游天外。

经历了数天的消沉,痛苦,心情才慢慢平复下来。

玻璃心碎得多了,学会了忍耐,南墙撞了,得接受失败。大学读不成,日子还得过下去。好在还能继续当“赤脚医生”,以此来释怀失败的痛苦,去抚平生活中的不堪。

用以前励志的话语来说,每个考生都应一颗红心,两种准备,考上了,为祖国发奋学习,落榜了为革命种田,做个社会主义的新农民。在自我慢慢的心态调整中,心里逐渐畅亮起来,生活又恢复了原样。

想通了,在面对众多乡邻好友的询问时,坦然回答:“没希望”!而另二位文科考友似乎考得不错,他们上大学的希望极大。而之前村民们对我考上大学的呼声最高,甚至有位老先生说:“在我们大队乃至全公社,如果黎宝考不上,其它人谁也考不上”!这句曾让我颇为得意的评价如今却让我无地自容。为此很长时间我都不好意思出门,深感无颜面对江东父老。

高考结束一个来月的某天下午,我坐在合作医疗室里发呆,百无聊赖。突然公社中心小学的严老师兴冲冲的跑来说:“黎宝,你考上大学了!”我一愣:“严老师,你又笑话我了。”严老师一本正经的告诉我高考放榜了,我榜上有名。可我怎么都认为这是玩笑,有种打死也不相信的想法,可又心存侥幸,也许是真的呢?待他走后,我一个人贼头贼脑的遛到街上。果然在当初供销社张贴高考通知的地方,用大红纸公布了我们公社第一批达到录取分数线的考生名单,大学6人,中专1人,我的名字确实在上面,而中专是我弟弟。

我好似老年中举的范进,神志有点恍惚,生怕是幻觉,赶紧揉揉眼睛,又使劲掐掐大腿,

知道痛了,才确认这一切是真的。

考的这么烂,居然也达到分数线,让我心生怀疑,总觉得有点不对劲,是不是某个环节出了差错?是招生办工作人员大意写错了人名?阅卷老师算错了考分?甚至别地方的考生和我同姓同名错写到我们公社?总之,我非常不自信,弄不好自己可能就是个“水货”。

所幸是我神经兮兮想多了,过了几天通知填志愿,心里才随之踏实下来。

我理所当然的选了医学专业。

第一志愿江西医学院,第二志愿赣南医专,咱这个料,能上这种大学就知足了。

紧接着到县医院体检,正好碰上高中同班同学张经传,老同学见面,互相祝贺,

不胜欢喜(张经传没填医学专业,但却被调剂到江西医学院来了,

还和我同班,并担任我们班党小组长)。

一切顺利,就等录取通知书了,大学之门已向我敞开。

这次恢复高考,我两兄弟一同上榜,在咱小山村引起了一点小轰动,左邻右舍,亲朋好友都为我们高兴,这段时间心里特爽,有种“春风得意马蹄扬,一日看尽长安花”的得意。

但也有人心里不爽,我的邻居×××是当时公社主管组织工作的主任,就在我等录取通知书的那段愉快时光,他有次找到我们大队书记,拉下面对他说:“他一家子怎么可以同时二个人去升学?”大队书记曾是我父亲的学生,事后他悄悄的告诉我,要我小心点。他这么一提醒,让我脊背发凉,细思极恐,他这人官不大,权却不小,在我们升学政审时搞点名堂那是轻而易举之事。

一种隐隐的担忧笼罩在心,曾经的志得意满荡然无存。

此后的等待漫长而煎熬。

很快,1978年的春节到了,大年初一,天气格外的好,山区暖阳高照,风和日丽,喜庆的鞭炮声此起彼落。

上午我和几个牌友在大队办公室打扑克,快近中午,上海知青小卢递给我一封挂号信,寄信地址是江西医学院,赶紧拆开,是我江西医学院的录取通知书。

这录取书,薄薄一张纸,寥寥百来字,没有跌宕起伏的故事,也无瑰丽动人的词语,但它胜过金书,银书!这书,改变了我的人生与命运!

手捧录取书,百感交集,为了它,我用尽了洪荒之力去拼搏,费了全部心血去奋斗,短短数月,交织着兴奋与沮丧,希望与迷茫,痛苦与欢乐,今天终于化为巨大的幸福。有人说,人生就像手风琴,要先被生活和艰难压缩到零,再从零拉起,最后才能奏响动人的旋律。

记忆将我拉回到1977年12月4日高考结束时的情景,那时内心感受的是一种失败的痛苦,然而,我并未意识到那夕阳金色的余辉是吉祥之光,那一刻正是我人生手风琴从零拉起的时刻,我的过去随着那轮红日西沉而永远消失在黑夜中,我的眀天将一片光明,命运的新乐章已开始奏响。

此时此刻,激动的心情难以言表,我有点兴奋得忘乎所以,回到家,很多邻居都在晒太阳,×××主任正好也在,我无所顾忌的扬起手中的录取通知书,故意炫耀地告诉大家:“我上大学的通知书来啦!”这是几十年来我们村里的第一份大学录取通知书,大家争相传阅,所有人都向我祝贺,只有主任什么也没有说,只挤出了一丝非常勉强的笑容。

两岸猿声啼不住,

轻舟已过万重山。

昨天的梦想,变成了今天的现实,再没有人能阻止我上大学了。

1977年的高考,是中国历史上唯一的冬季考试。

570万从全国各地来的学生,知青,农民,工人走进考场,

最终,27万年轻人在1978年的春天迈进了梦寐以求的大学校院,

而我,一个老三届学生成为了其中之一的幸运儿。

那年的元宵节,和我一起参考的66届同学收到了赣南师专的录取通知书,

而我弟弟录取在宁都师范。

后来得知,江西省1977年高考的大学本科录取分数线是220分,我刚好在这线上。

从那年始,考生的政审也基本上取消了。

有时命运是扇虚掩的门,你只要勇敢地去推它,幸运之门就将为你敞开,此生我做了件最正确的事就是去推开了这扇门。

2021年4月25日