晚清沧海事下卷 (34)

清代的中国人中,是谁掌握了影响西方列强政策的窍门?

光复新疆(四)

作者 | 罗马主义

人真是一个奇怪的动物,20岁的慈禧皇太后,天生就是一个政治斗争的高手。她虽然相貌平平,一个人住在深宫里,也没有任何人帮她教她,但是她却能在最激烈的宫斗之中脱颖而出,获得咸丰皇帝的宠幸,20多岁就开始插手朝政了。

但是她的儿子同治皇帝,在一大群大清帝国最顶级高手的调教之下,到了20岁,几乎还是一个白痴,当了“一辈子”的摆设,1875年1月12日,他因为梅毒这个见不得人的脏病撒手人寰了。

客观地说,如果当时能请西洋大夫的话,梅毒虽然还不能根除,但是至少不会那么快就死。可是皇上得了这样一个脏病,实在不能为外人所知,只能由御医来治。

然而对于中医“大师”来说,“梅毒”是不可逾越的高峰,虽然传统医书记录了15种治疗方法,可是没有后来德国人保罗·埃尔利希、日本人秦佐八郎发现的砷凡纳明,仅靠煮一大堆“花花草草”,同治皇帝还是一命呜呼了。

于是塞防和海防之争,暂时停歇了下来,大家都要饱含深情地两眼充满泪水,哀悼这个从来没有做出过任何决定的皇上,以及商量由谁来继任国家的未来。

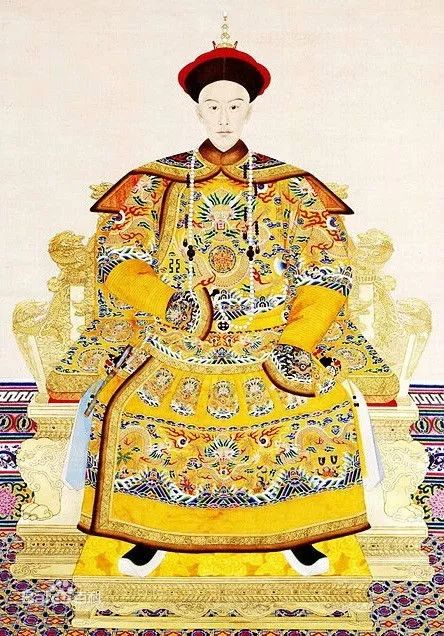

但是在强势的慈禧太后面前,没人有资格插嘴,她不等大家还在装模作样地挤眉弄眼,捶胸顿足,就已经擦干了泪水,把她胞妹的儿子——还在穿开裆裤的爱新觉罗·载湉抱上了皇位,变成了光绪皇帝。

可是清朝末年,真是树欲静而风不止,就在大清帝国还陷于悲痛之中的时候,云南又出事了,这到底是怎么回事呢?

这还要从那个极端穆斯林分子杜文秀说起。当年杜文秀曾派他的义子刘道衡去英国献土,想勾结外敌入侵中国,挽救他的失败。我们在本书的上篇曾经讲过这一段历史。

虽然英国政府拒绝了他们的异想天开,可是他们的举动却引起了英国人对云南的兴趣,特别是英国驻印度政府控制了缅甸,把缅甸国王变成了傀儡以后,就更加对云南垂涎欲滴。

为什么在当时的中国人看来地处偏僻穷山恶水的云南,会引起英国人的觊觎呢?因为英国人从刘道衡的口中听说,从云南也可以进入西藏。

那为什么英国人忽然对西藏这么“感冒”了呢?我们知道,当时英俄正在国际舞台上激烈地角逐,俄国人正使出洪荒之力想要南下进入印度洋,寻找一个永不冻结的海港,这触犯了大英帝国的核心利益,所以英国人必须穷尽一切手段,粉碎沙皇的梦想。

但是俄国人当时已经走出了克里米亚战争的阴影,国力正蒸蒸日上,再加上在中亚的连连得手,让英国人倍感压力山大。

更别提俄国当时的民粹报纸,不断口出狂言,声称英国人是印度的瘟疫,已经让印度病入膏肓,而俄国人恰恰是最好的医生,早晚有一天,要南下治好英国造成的印度病。

虽然这些民粹主义的狂哮,即使在沙皇看来,也不过是狂人语录而已,可是却让英国人的心理阴影面积,大到了难以求解,随即产生了一种强烈的妄想,总是觉得俄国人马上就要打过来了,所以他们拼了老命也要建立一块缓冲地,挡住俄国人的南下。

所以守住阿富汗,保住阿古柏,就变成了他们的战略意图。但这还是不能让他们放心,因为他们“听说”,俄国人正在策划吞并西藏。这可把他们吓坏了,为什么会这样呢?

因为英国人当时只是知道,西藏和印度有长长的边境线,他们并不知道通过西藏有没有能够进入印度的进军路线。所以搞清楚西藏的内部情况,成了英国人的当务之急。

可是在当时,不论是从新疆还是印度进入西藏,都极端的困难,翻越喜马拉雅山脉,不要说在当时,即使在今天也是难如登天。所以从其他方向寻找更容易进入西藏的方法,也就成了英国人孜孜以求的目标。

听了刘道衡的说法以后,英国驻印度当局,立刻产生了控制云南进而控制西藏的想法,所以他们打算马上派人去探一下路,先看看云南是什么情况,然后再伺机看看怎么从云南去西藏。

但是,这话不能明说,所以名义上的说法,是考察能不能修一条从缅甸到云南思茅的铁路。当然,即便是这个说法,对大清也是严格保密的,甚至对于其他英国人来说,这也只不过是一个用来掩盖他们最终政治目的的谎言。

有人可能会奇怪了,英国人对大清撒谎可以理解,为什么他们对本国人也要撒谎呢?

要了解这一点,我们就必须先知道一个概念,西方政治和中国政治有着天壤之别,不要说大清的人搞不清楚英国政治的玩法,就是在今天,很多中国人也搞不清楚美国到底是怎么回事。

在中国这个习惯了大一统的国家里,统治阶级,也就是当官的那些家伙们,他们的利益基本上是一致的,即维护王朝的稳定。

虽然他们可能对一些具体的问题有不同看法,也会为了争夺政治资源而斗得你死我活,但是他们只有一个利益集团,那就是官僚利益集团。

可西方却不是这么回事。就拿19世纪的英国来说,官员们从来都不是一条心,他们代表着大大小小不同的利益集团。

以当时的英国外交为例,他们分别受控于英国的本土金融利益集团,印度利益集团以及中国利益集团,以及后来还出现的一个南非利益集团。

这些人为了自己的利益,拼命地把英国的外交拉向最有利于自己的方向,最后英国政府做出来的决定,实际上是这帮人博弈的结果,这一点和中国是完全不同的。

因为英国的崛起之路和中国的历代王朝有着本质区别,它是由很多被英国女王特许建立的海外殖民地公司,不断替英国开疆拓土的过程,所以他们的利益,就变成了英国的国家利益。

当时英国有很多的对外战争,大部分都不是英国政府预先计划好,或者说是英国政府长期深思熟虑的国策,而是被这帮人裹挟着拉入的。

比如鸦片战争,就是东印度公司策划的入侵中国的战争,以及不久之后南非发生的布尔战争,则是那些控制钻石和黄金生产的英国公司鼓动的结果。

这些公司为了自己的利益,不断游说英国政府、煽动英国民众,让他们为了自己的利益服务,这对我们这个习惯了大一统的社会来说,简直不可思议。

再以英国人在南非挑起的第二次布尔战争为例,“兰德骑士团”为了夺取荷兰殖民者后裔建立的德兰士瓦共和国里丰富的矿产资源,进而垄断黄金和钻石生产,所以处心积虑策划了这场战争。

这帮人最初想自己动手入侵德兰士瓦共和国,搞砸了以后,就开始利用媒体在英国制造舆论,宣传控制德兰士瓦的好处,然后又挑动在德兰士瓦共和国的英国移民,集体向女皇上书请愿,为开战制造借口。

在这帮人的不懈努力之下,最终促成了英国政府和德兰士瓦共和国之间,爆发了全面的战争。

正是由于这些利益集团的目的经常不一致,他们互相竞争,交替占据上风,导致英国的对外政策在外人看来经常前后不一,自相矛盾。

就比如庇护阿古柏,让他成为对抗俄国的棋子这个外交思路,实际上是英国在印度的利益集团的想法,事实上连英国驻华公使威妥玛都不赞同。

威妥玛在写给英国外交部的密信里,认为从新疆入侵印度简直是无稽之谈,那里全是连绵不绝的高山,根本就不可能让一支大部队从容地越过。

而且他也不认为阿古柏能稳固在新疆的统治,他认为即使阻止了大清出兵,俄国人也早晚会灭了阿古柏,英国人到时候鞭长莫及,最终还是会竹篮打水一场空。

可是他怎么想并不重要,当时英国在印度的利益集团,对英国的经济贡献极大,在英国的海外贸易中排名第一,牵涉面极广,自然能左右英国的议会选举,所以他们的想法,也就变成了英国的国策。

当然,他们也不是没有反对者,那就是英国在中国的利益集团。对华贸易当时在英国的海外贸易中排名第二,所以这帮人并不希望中国太乱,他们只是想安安静静地在中国做生意,闷声发大财,把鸦片和英国的工业制品卖入中国,把中国的茶叶和丝绸买回英国。

出于这样的动机,他们自然不希望英国和中国过分对立,对于在偏僻的云南和西藏搞事,他们认为纯粹是吃饱了撑得慌,毫无必要,所以他们自然会通过在英国政府里的代言人反对这些行动。

为了减少不必要的麻烦,英国驻印度政府,自然要为这一次冒险,去找一些冠冕堂皇的理由,避免不必要的阻力。

所以他们在英国国内的说法,就是这次行动只是想考察从缅甸到云南思茅之间,能不能修一条铁路,这样让英国在中国的利益集团,不至于发声反对。

1874年,就在刘道衡访问伦敦的第二年,英国驻印度政府,指示英国驻华公使威妥玛,设法和中国政府交涉,让他们允许英国人,从上海派一个官员,去迎接一支从缅甸出发前往云南的考察队。

英国人不知道用什么办法,很轻松地获得了清政府的批准,于是一个叫做马嘉里的英国官员,从上海坐船前往武汉,穿过贵州进入了云南。

本来这个任务并不复杂,可是这个官员不知道怎么搞的,人见人憎,到了云南以后,和当时的云贵总督岑毓英,就是那个平定了杜文秀叛乱的关键人物,二人相处得很不愉快。

特别是当岑毓英听说,马嘉里要去迎接一支由193人组成的全副武装的考察队以后,立刻引起了他的警觉。

下面发生的事情,英国人和中国人的说法截然不同,英国人说,云贵总督岑毓英,向朝廷汇报了这件事情,认为英国人意图可疑,朝廷最初并不知道此事,听说后也为此极为慌张,随后下了秘旨,让他设法阻挠这支探险队的进入。

而中国人的说法是,云贵总督岑毓英很友善的接待了马嘉里,并通知沿途的官员,对其善加照顾。这件事情接下来的走向,前半截就是中国人的说法:1875年1月17日,也就是同治皇帝死后的第5天,马嘉里在中方人员的护送之下,顺利地到达了缅甸,可是接下来发生的事情,却扑朔迷离。

按照英国人的说法,马嘉里和英国探险队会合后不久,他马上就听说中国人开始在边境上布防了。他大吃一惊,想回到中国境内看个究竟,结果被中方官员李珍国,指示手下的军队给杀害了。

而按照中方官员的说法,马嘉里再次回到中国境内的时候,遇到了边境上的少数民族,由于马嘉里傲慢无礼,引起了双方的冲突,马嘉里首先拔枪射击,打死了中方一人,引起了群众愤怒,将其击毙。

而随后赶来的探险队,遇到了当地武装的狙击,双方大战一场,英国人不敌,退回了缅甸。

至于是谁出面打的英国人,英国人说是清朝政府的正规军,而清朝政府则说是当地的少数民族武装。

谁说的是真话,这里我们就不纠结了,反正这事酿成了一场轩然大波,1875年3月13日,英国驻华公使威妥玛,亲自跑到了总理衙门,要为这事讨个说法。

那么这件事,和我们要说的新疆又有什么关系呢?关系可大了去了,因为接下来英国人狮子大开口,提了一大堆清朝政府接受不了的条件,负责交涉的李鸿章自然不同意。

谈判刚一陷入僵局,《申报》就发出了报道,说英国舰队正在集结,5000名英军士兵已经在印度上船,准备前往中国,和中国全面开战。

这是真的吗?当然不是了,这属于典型的假新闻,不过是《申报》为了配合威妥玛的谈判,虚张声势而已。

不过这还是把清政府给吓了一大跳,不光如此,这则新闻也让海防派再次甚嚣尘上,主张放弃新疆的言论不绝于耳,杀了一个英国人就搞出这么大动静,现在都摆不平,那要是打了阿古柏,英国人肯定更不肯善罢甘休,到时候又该怎么办?

球又被踢回到了左宗棠这边,那左宗棠又该如何回应呢?

屋漏偏逢连阴雨,就在这个时候,《申报》又报道,清军在新疆吃了败仗,损失惨重,那这又是真的还是假的呢?

这事半真半假,真的部份是,不知道白彦虎怎么搞到了情报,居然劫走了清军从蒙古送往新疆的上百万两白银的军饷;假的部分是,这并不是一场败仗,清军又把银子给抢了回来,这究竟是怎么一回事呢?

原来是这样的,因为清政府到现在都还没有彻底下定决心要收复新疆,所以新疆还没有一个最高指挥官,这就造成了这样一个局面:兵是左宗棠派去的,后勤是袁保恒在管,而在新疆又是景廉说了算,典型的政出多头。

左宗棠和袁保恒正在闹矛盾,景廉又和两个人沟通不畅,自然很多事情,下级都不知道该听谁的。所以运饷银这么大一个事情,掺和的人太多,走露了风声,被白彦虎知道了,他悄悄越过沙漠,进入了蒙古,截走了这笔饷银。

事发之后,景廉赶紧安排各路人马,设法把它抢回来。可是当时在新疆的部队,来源太复杂,景廉也没有办法把他们组织协调好,结果居然让白彦虎又大摇大摆地越过沙漠,把银子拉回了新疆。

不过不幸之中的万幸是,白彦虎回来的路上,碰到了徐学功。当时徐学功只有300多人,白彦虎带了上千人,那他又是怎么把银子给抢回来的呢?

说到这里,我们不得不夸徐学功是个人才,机灵得不得了。当他发现白彦虎的时候,他也被白彦虎给看见了,对方立刻就摆好了阵势,准备开打。

徐学功这个时候也算是老江湖了,他一看白彦虎手下的人,就知道全是一些厉害的角色,再加上敌众我寡,硬打是绝对打不过的,可要是跑了的话,那银子也就追不回来了。

要是放在一般人,可能直接就傻眼了,可是徐学功还真不是一般人,他灵机一动,干脆单骑纵马向前,用新疆当地的土话和白彦虎打招呼,说自己是阿古柏手下的人,反问白彦虎是哪路人马。双方就地聊了起来,白彦虎盘问了徐学功半天,没有发现一丝破绽,于是就让徐学功听自己指挥,帮着他一起拉银子。

有朋友可能会疑惑了,白彦虎怎么会这么容易被骗呢?大家别忘了,徐学功曾经真的和阿古柏妥得璘合作过,双方知根知底,他比白彦虎还了解阿古柏,所以自然就蒙混得过去。

于是徐学功加入了白彦虎的队伍,走在后面替白彦虎当苦力,拉辎重,然后等到对方完全信任他们,一点儿也没戒备的时候,猝不及防发动了袭击。白彦虎一下子被打懵了,损失惨重,最后只带了40多个人仓皇逃走。银子失而复得,徐学功立了大功。

虽然事情的结局还算圆满,可是这事也暴露了清军的问题,要想收复新疆,必须改变现在混乱的指挥体系。

于是,左宗棠趁慈禧太后讯问他如何解决新疆的对策之时,上了一道秘折,请求调走景廉和袁保恒。他指出想要收复新疆,必须所有的事都要由他来做主。那么慈禧太后会答应他吗?

事实上,要想让慈禧太后下定决心派兵收复新疆,左宗棠必须还要解决一个问题:应对英国人的骚扰。那他是如何解决的呢?

很简单,借钱!一定要向英国人借钱!

当左宗棠上奏请求向英国人借钱以后,英国驻华公使威妥玛顿时吓了一大跳,他发现左宗棠这一招太狠了,有可能导致他之前的所有努力付之东流。

所以他紧急向英国当时的外相德尔比勋爵求援,希望他能阻止英国商人借钱给中国政府,同时他授意《申报》发表社论批评左宗棠,说他用借款去收复新疆是穷兵黩武之举,主张把对外借款用于经济建设,这才是为人民谋福利的正道,藉此来影响中国国内的舆论。

有读者可能奇怪了,左宗棠之前也做过向英国人借款的事,为什么偏偏这一次竟让威妥玛大动肝火,心神不宁呢?

前面我们说了,英国人的外交政策,实际上就是各个利益集团之间互相博弈的结果,而在所有的利益集团中最牛的那个集团,就是英国本土的金融利益集团。他们最喜欢干的事情,就是替各国政府发行债务,特别是替大清政府,因为这中间的油水实在是太大了,为什么这么说呢?

首先,别看大清帝国非常虚弱,财政吃紧,处处捉襟见肘,可是对于伦敦的金融投资家来说,它却有一个一般国家没有的优点,那就是对外贸易的体量巨大,关税收入极高,而且掌握在外国人手里,所以它的信用是绝对没有问题的。

其次,中国人借的是白银,不是英镑也不是黄金。当时世界正在走向金本位,白银价格正在一路下跌,所以伦敦的金融家们会和中国政府签一个协议,要求中国政府借款用英镑计算,而他们用白银支付借款。中国政府还款也可以用白银支付,但是要按当时的英镑计价,这么复杂的操作,到底有什么好处呢?

很简单,当他们接到了中国政府的借款请求以后,他们会在伦敦市场去收购白银,那里的价格非常低廉,然后他们把收购来的白银借给中国政府。当中国政府要还款的时候,则必须支付给他们英镑,由于白银价格正在一路走低,所以到时候就会出现巨大的汇差,他们就可以从中赚得盆满钵满。这种收益,在他们和其他的金本位国家做生意的时候,可享受不到这样的好事。

而且你千万不要以为,这些借给大清政府的钱,他们会掏自己的腰包,相反,他们一分钱都不用出,玩的是空手套白狼。

他们和大清政府达成协议以后,立刻到伦敦的金融市场去发行债券,这些债券的利息,最多只要达到5%左右就可以轻松地在英国售出,而他们借给中国政府的利息,则高达7%~12%,所以对于这帮英国的金融投机家来说,干的就是中间商吃差价。

因此,当他们听说左宗棠打算向外国洋行借1000万两白银的时候,立刻高兴得手舞足蹈,摩拳擦掌,跃跃欲试。可是这怎么又和英国的外交政策扯上了关系,让威妥玛着急呢?

因为既然左宗棠借钱是为了在新疆开战,所以这帮人很可能为了达到自己的目的,会支持中国政府出兵新疆,破坏威妥玛的外交努力,让威妥玛之前的工作全部付诸东流。

有读者可能会更加奇怪了,几个在华的英国商人,能有这么大的能量吗?

呵呵,你可千万不要以为他们只是普通的英国商人,让我给你说几个名字听听,你就会觉得如雷贯耳,左宗棠要找的这几个洋行,他们的名字是怡和洋行、汇丰银行、丽和洋行。

这三家公司,全都是鸦片贩子们建立的,他们和英国政府之间的利益交错,简直是盘根错节,纠缠甚深。

举个例子,当年林则徐虎门销烟扣留的大部分鸦片,就是怡和洋行的,而在怡和洋行被毁的1万箱鸦片中,有3000箱鸦片,是他们帮当时的英国首相巴麦尊代持的。

所以后来英国首相巴麦尊,在英国国会哭天抢地地要对中国开战,虽然他满口的仁义道德,可是他真实的想法却是舍不得那3000箱鸦片。

所以这帮人为了自己的私利,去干涉英国的对外政策,早就是他们的家常便饭,更别提他们的能量有多么巨大了,所以威妥玛不可能不紧张。

怡和洋行即使在今天,依然是除了香港政府以外,香港雇人最多的公司,而汇丰银行,则拥有港币的发行权,更是世界上赫赫有名的大银行。

而且我再告诉你一件事:大名鼎鼎的力拓集团,就是那个垄断了世界上接近一半铁矿石供应的公司,也是由怡和洋行的董事、著名的鸦片贩子马地臣建立的。

我甚至可以这样跟你说,今天的英国能在世界上拿得出手的公司,大部分都和当年这些鸦片贩子有或多或少的关系。

所以,左宗棠一出手,立刻就打在了威妥玛的要害上,而且我可以很肯定地说,这绝对不是他运气好,而是他真的知道这样做可以牵制住英国人。

为什么我们能做出这个判断呢?因为他在给朝廷的奏书上,曾经详细地分析过,西洋人的公司和西洋人的国家之间是如何运作的,他是当时极少数能真正了解西方人的中国人之一。

说句题外话,美国人和英国人的政治其实大同小异,比如美国人在中美洲的外交政策,就曾经长期被一家叫做联合果品公司的托拉斯操控。

当时的美国总统艾森豪威尔和国务卿杜勒斯,都和这家公司有着说不清道不明的关系,这家公司居然能在中美洲随意地策划政变和暗杀,中情局简直就像他们公司的保安一样,可以任由他们呼来唤去,简直比美国政府还要美国政府。

知道了西方政治的这个特点,我们就要明白,美国人从来都不是铁板一块,千万不要简单地一视同仁,而是要学会去分化瓦解,就像左宗棠当年对英国人那样,这样才会事半功倍。

后来的事态发展,也证明了这一点,虽然代表印度利益集团的英国外交部,继续在马嘉里事件上狮子大开口,在新疆事务上指手画脚,可是调子却渐渐地缓了下来……

1875年5月3日,这场沸沸扬扬讨论了将近一年的塞防和海防大争论,终于尘埃落定了,景廉和袁保恒被调回北京,左宗棠被任命为钦差大臣督办新疆军务,全权负责收复新疆。

就在左宗棠收到清朝政府任命的同时,他也收到了胡雪岩从上海给他寄来的《申报》,上面写着一个仅次于英俄的强国——土耳其,出于宗教考虑,很可能要出兵新疆,到时候大清必然难以抵挡,左宗棠必败无疑。那这事又是真是假呢?