大象一路上访,控诉中药砂仁

大象一路上访,控诉中药砂仁

The following article is from 基本常识 Author 项栋梁

你以为中药天然,却不知它们一直在破坏自然。

可惜大象们并不知道,狡猾的人类已经更改了计划,

原定5月底在昆明举办的联合国生物多样性大会已经推迟到10月11日开幕。

化湿开胃、温脾止泻、理气安胎; 可治疗水肿胀满、二便不通、痰饮积聚、气逆喘咳、虫积腹痛、蛔虫、绦虫; 还可以缓解腹痛、腹胀,治疗打嗝、呕吐; 又可以滋阴补肾,辅助治疗十二指肠溃疡; 还可以治牙齿疼痛、解一切食毒。 最厉害的是还可以治小儿滑泄,肛头脱出。

大象能不上访吗?

==========================================================

追象日记

△ 6月2日,玉溪市红塔区春和街道黄草坝村新寨7组,一处大棚被象群推倒。

△ 6月2日,玉溪市红塔区春和街道黄草坝村新寨5组,村民家厨房的小米和玉米散落一地,象群偷吃后离开。

△ 5月30日,玉溪市红塔区大水冲村,凌晨时,大象从村子的稻田踩过。

△ 5月30日,象群进入玉溪市红塔区大水冲村郭朱光家,在门板上留下巨大脚印。

持续监控

为保障人们的生命财产安全,数支无人机监测队伍相互配合,对野象行踪进行24小时无间断勘察、跟踪,及时向联合指挥部汇报野象群最新活动线索,保证沿线群众及早做好撤离和防范准备。

△ 6月1日,红塔区白土村,云南森林消防“追象小队”架起远渡3VS无人机监测象群。

△ 5月30日,云南森林消防无人机监测小队利用无人机红外功能对象群进行监测。

△ 5月30日,玉溪市红塔区,无人机获取画面显示野生亚洲象群在林区里移动。

△ 5月31日,玉溪市红塔区洛河乡玉溪大河沿岸,野象群在诱导区域徘徊。象群在玉洛路玉溪大河附近待了将近8个小时。

△ 5月31日,玉溪市红塔区洛河乡玉溪大河沿岸,野象群找到投食河滩,翻过河坎爬上公路。

投食引导

对亚洲象“定点投食”是一项紧急避险措施,用来引导亚洲象远离村寨,防止人象冲突。

△ 5月31日,红塔区洛河乡,工作人员怀抱菠萝沿途投放。

△ 5月31日,红塔区洛河乡,工作人员沿路投放玉米、菠萝等大象喜爱的食物,保证象群食源,减少群众损失。

△ 5月31日,红塔区洛河乡,工作人员在山体旁边投放了很多食物,希望吸引野象群沿西南方向行走,避免进入城区,发生人象冲突。

△ 5月31日,红塔区洛河乡,翻拍自亚洲象监测预警中心视频:无人机获取画面显示象群在当地政府投放的“餐车”中觅食。

防范

6月2日,昆明市、玉溪市现场指挥部同步运行,两地投入应急处置人员及警力675人,出动应急车辆62辆、无人机12架,昆明市储备象食10吨,省市区三级通力合作,开展24小时不间断监测。

△ 5月30日,象群距离玉溪市红塔区洛河彝族乡把者岱村约1公里,村委干部紧急广播通知请村民尽快到二楼躲避。

△ 5月30日,玉溪市红塔区洛河彝族乡把者岱村,村委干部督促村民赶快回家躲避大象。

△ 5月30日,玉溪市红塔区洛河彝族乡把者岱村,工作人员把护栏搬运到村子外围安装。村寨护栏具有一定的防护作用,能够为群众避险争取宝贵时间。

△ 5月31日,象群行进至玉溪市红塔区洛河乡玉溪大河一带。现场指挥部共投入应急处置人员及警力360余人次,出动警车、渣土车76辆、挖机5台、无人机9架,储备亚洲象食物18吨,投喂16吨。

△ 6月1日深夜,玉溪市红塔区洛河乡一处公路,堵象车队的师傅们已在原地坚守了两夜一天。“前天晚上停好车后,都能听到大象的声音 ”,司机师傅说,大象吃玉米特别多,吃菠萝不多,是不是我们这边玉米太甜。

△ 6月1日深夜,玉溪市红塔区洛河乡的堵象车队坚守岗位。

司机师傅表示,不是特别害怕,反而期待见到大象,“我们这边是吉象(祥)谐音嘛!”

-The End-

摄影:新京报记者郑新洽

编辑:张英 李凯祥

校对:卢茜

==========================================================================

“断鼻家族”老家的“追象人”

连日来,“断鼻家族”15头大象组成的“逛吃团”一路向北。6月2日凌晨4时许,象群经过春和街道黄草坝村,在村子短暂停留后进入深山,目前距昆明地界仅3公里。

2019年7月,西双版纳勐海县勐阿镇,在田间活动的亚洲象。摄影 / 周岗峰

截至4月28日,短短40天,象群在元江县、石屏县共“肇事”412起,直接破坏农作物达842亩,初步估计直接经济损失近680万元,严重影响当地群众的正常生产生活秩序。

据中国新闻社报道,此次向北迁徙的15头亚洲象,原生活在西双版纳国家级自然保护区勐养子保护区。2020年3月,“断鼻家族”的16头野象北上,同年7月,普洱市首次监测到该族群,同年12月,族群生下了头“象宝宝”,象群数量达到17头。

2019年,摄影师周岗峰进入此次野象的“老家”西双版纳,记录了那里野象与“追象人”的故事。

西双版纳勐海县勐阿镇,在村民玉米地中出没的野象。

野生亚洲象是中国一级保护动物,境内主要分布在云南西双版纳傣族自治州、普洱市等地,数量在300头左右。据新华社2020年报道,近年来,受栖息地退化等因素影响,越来越多的野生亚洲象走出森林,频繁进村入户“搞破坏”“霸占”田地吃庄稼,“人象冲突”愈演愈烈。

大象与人的斗争久了,积累出了经验。点火、放鞭炮、敲锣打鼓等方式越来越不管用了,只有“躲”这一条路。

西双版纳勐海县勐阿镇,村民站在被大象破坏的房屋前。

在勐海县勐阿镇当地村民看来,象群袭击人类,或许跟2015年象群中两头幼象死亡有关。当时专家为确定死因,对它进行了解剖,结果在小象的胃里发现了残留的农药和塑料瓶。此后,这一象群变得暴躁起来。

从那时起,勐海县成立了亚洲象监测队,开始对亚洲象行踪进行通报。

勐海县勐阿镇,亚洲象监测员普宗信走访被大象损坏的房屋,这些需要定损鉴定赔偿。普宗信原先是勐阿镇林业站的一名护林员。

勐海县勐阿镇,亚洲象监测员普宗信走访被大象损坏的房屋、玉米地,这些需要定损鉴定赔偿。一头成年大象一天要吃近300公斤的食物,一群象进入玉米地,无异于一场天劫。

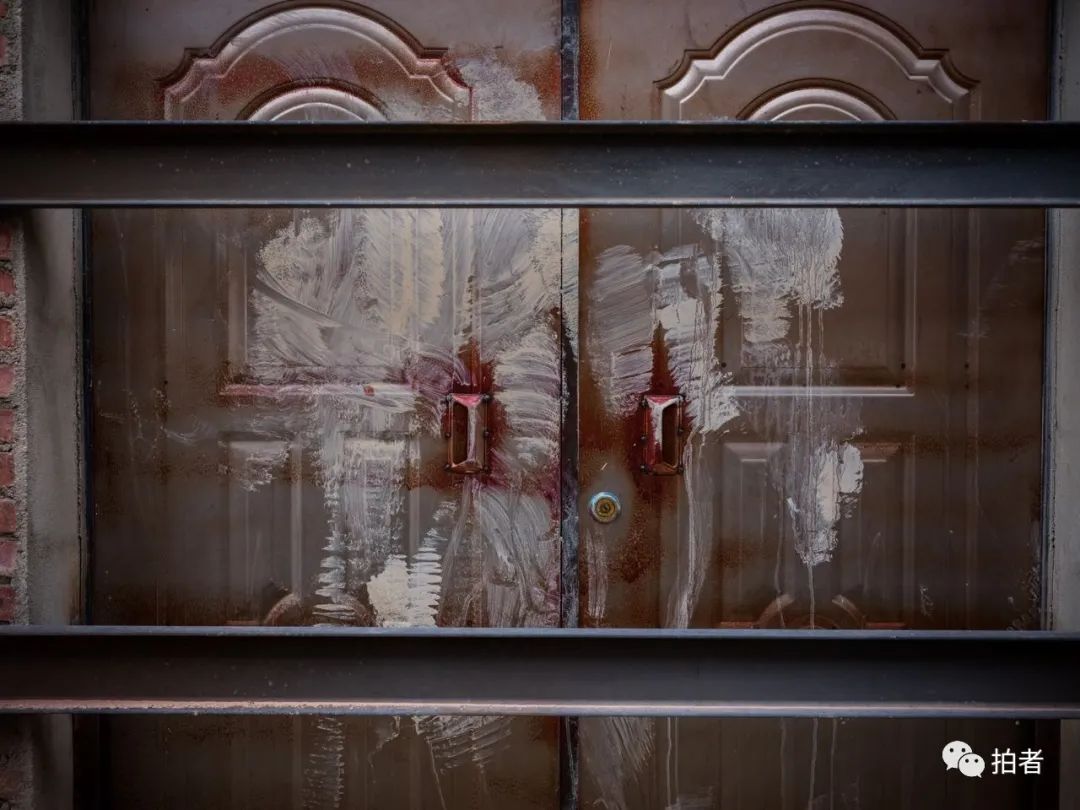

勐海县勐阿镇门上留下的大象印记。

勐海县勐阿镇,亚洲象监测队员普宗信观察大象留下的脚印。

普宗信每天要在大象预警平台更新十几条消息,将监测到的大象位置及时报告给各个村民。

勐海县勐阿镇,亚洲象监测队员正在远处监测亚洲象。

勐海县勐阿镇围观野象的村民。

大象从玉米地中经过。

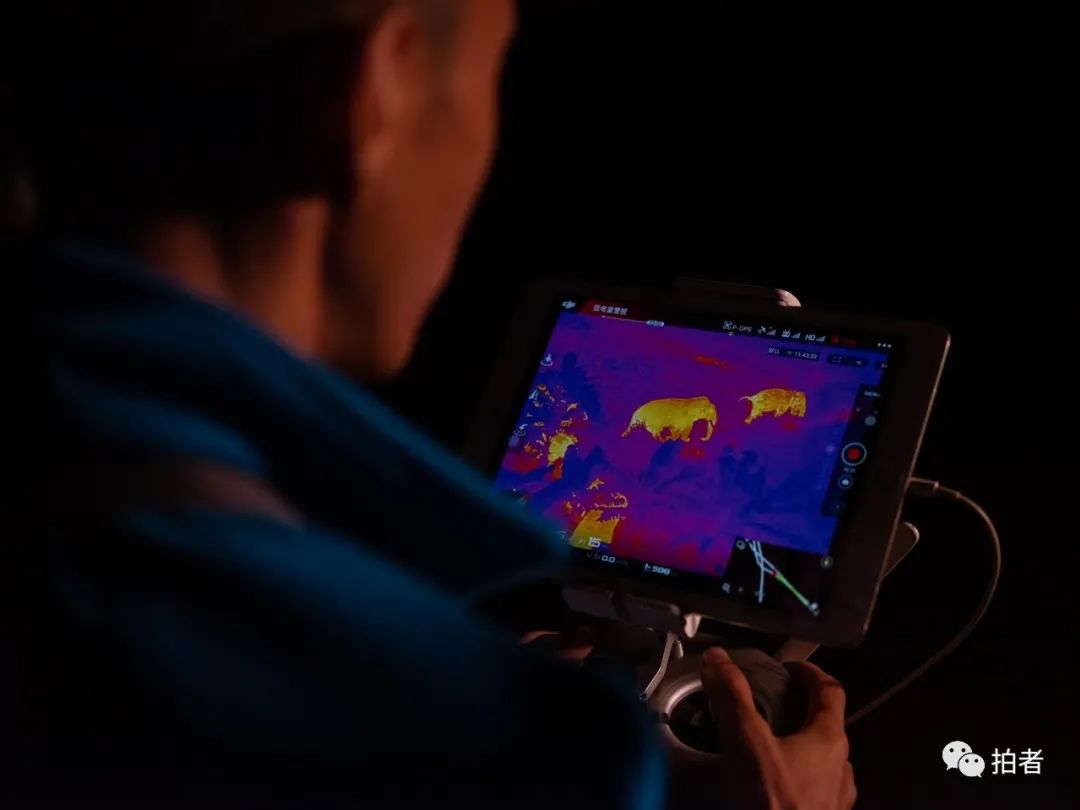

勐海县勐阿镇,亚洲象监测队员通过无人机夜晚监视野象动静。

勐海县勐阿镇,亚洲象监测队员在路口竖立禁止通行警告牌。

-The End-

摄影:周岗峰

文字综合于新华社、中国新闻网、新京报

编辑:李凯祥

校对:李立军

==================================================

中产生活观察|逃命的大象是如何成为宣传工具的

人们对大象的关注度终于降下来了,因为真相出现了。

西双版纳第三个象群也开始了迁徙,这说明那里的大象即将迎来普遍悲惨的命运。现在可以确定,大象离开的原因,不是一开始专家所说的“领头的母象迷路”或者“地磁紊乱”,而是栖息地被破坏。

在西双版纳,可能出现了真正的生态危机。人们砍掉原生林,种下药材等经济作物,在卫星照片上看,仍然是“森林”,但是对大象来说已经没什么可吃的了——于是,它们不得不逃走。

这一点都不浪漫,而是真正的调查新闻题材,但是除了《中国新闻周刊》,很少看到有媒体去调查那里森林破坏的情况。这一次,人们不能再以“没有记者关注”为借口,相反,前去报道大象的媒体有很多——这才是更可怕的:人们有意无意,把大象神秘化、浪漫化甚至抽象化了,故意忽略真正的危机所在。如果大象出走是一次“求救信号”的话,这样的故意忽略,称得上是对大象的二次谋杀。

几家机构媒体派出记者,对象群进行直播。比较典型的大概是,“我看到大象了!”这样的标题,点进去很难看到大象的影子。人们是如此着急,在看到大象之前,就已经发出惊叹。

还有一家媒体,开始刊发系列文章,从小象的视角来讲述这次迁徙,以象的视角写这次“旅行日记”。这很像是中学生作文,比前两天的高考作文还要幼稚一些。

这种“萌化”的顶点,是那张流传甚广的群象一起睡觉的场面。包括人民日报在内的官方媒体账号,都纷纷转发。这无疑是拥有特权的机构近距离凝视的杰作,很多人联想到自己辛苦的劳作,想“躺平”而不可得,大象安静憨厚的样子,让人感到“非常治愈”——大家都假装不知道,这些大象所面临的是何其苦难的命运。

大象可能是最适合想象的动物。它体型巨大,大多时候又性情温柔;它智商极高,但是最终被人类牢牢掌控,引导到它该去的地方。事情不应该太过容易,它应该充满传奇:两头象喝醉了返回,一头小象吃了两百斤醪糟醉倒——象群就像现在那些真人秀节目中的演员一样,在镜头中,也在人类的掌控中。它最危险,也最安全,它的迷失,是为了证明人类无比正确。

逃命的大象最终成为一种被创造的“形象”和宣传工具。日本电视台做了30分钟的直播节目,向日本观众讲述了这次大象的长途迁徙,爱国人士把一些截图引进过来,感叹道:日本人感到惊奇,他们终于知道了中国的好。知道昆明是几百万人口的城市,知道了中国的生态保护做得这么好。大象成为爱国主义的猎物。

英语中有一个短语elephant in the room,它的中文意思也广为人知,“房间里的大象”,用来指“显而易见的但又被故意忽视”的事,或者是我们知道,但是又假装不知道的要命的事情——比如危机。这次人们对象群的围观,就像是这个短语的现实版:我们都知道它们已经永远失去故乡,却仍然把它想象成浪漫和神秘。

我们自己又何尝不是这样呢。