自1981年出版以来,《傅雷家书》在中国畅销了数十年,号称“父母必读的教育经典”、“优秀的青年思想修养读物,素质教育的经典范本”,时常被列入“中学生必读书”之类的名目当中。

其实,这本家书里的傅雷,是一个经常对孩子使用暴力,且对孩子控制欲极强的父亲,并不值得当代父母们去效仿。

一、经常对孩子使用暴力

傅雷为人严肃、性格暴躁。反映在对傅聪、傅敏兄弟的教育中,就是常说的“棍棒式家教”。

傅聪曾说起自己鼻梁上面伤疤的由来:

“就是五岁时,有一次,他(指傅雷)在吃花生米,我在写字,不知为什么,他火了。一个不高兴,拿起盘子就摔过来,一下打中我,立即血流如注,给送到医院里去。”

儿子练琴时,傅雷的监督之法也非常地恐怖:

“我一面练琴,一面看《水浒传》呀!就是这样,这里是琴谱,我就automatic的练(弹琴示范),忽然,背后天喝一声,就像《水浒传》里形容的一样。我爸爸走路没有声音的,忽然走到背后,这就给打得半死!”

对父亲的棍棒,次子傅敏也有类似的回忆:

“在小时候,父亲打我们,而且父亲有这样的特点,你越哭,他越打,我当时真的恨得咬牙切齿。”

对待孩子的暴力与暴躁,也见于朋友们对傅雷的回忆。杨绛有一次与钱钟书等人在傅家做客,傅聪、傅敏在楼梯旁偷听大人聊天,傅雷“一声呵斥,两孩子在登登咚咚一阵凌乱的脚步声里逃跑上楼”,傅雷夫人朱梅馥赶忙过来劝解。过了一会儿,傅雷发觉他们还在偷听,于是就天降霹雳:

“只听得傅雷厉声呵喝,夹杂着梅馥的调解和责怪;一个孩子想是哭了,另一个还想为自己辩白。我们谁也不敢劝一声,只装作不闻不知,坐着扯谈。傅雷回客厅来,脸都气青了。”

对于这种“棍棒式家教”,傅雷后来也自觉不妥。《傅雷家书》中收录的第一封信,就是傅雷向傅聪表示忏悔:

“孩子,我虐待了你,我永远对不起你,我永远补赎不了这种罪过!这些念头整整一天没离开过我的头脑,只是不敢向妈妈说。”

第二天,傅雷继续在信中说:

“可怜的孩子,怎么你的童年会跟我的那么相似呢?我也知道你从小受的挫折对于你今日的成就并非没有帮助;但我做爸爸的总是犯了很多很重大的错误。自问一生对朋友对社会没有做什么对不起的事,就是在家里,对你和你妈妈作了不少有亏良心的事。……可怜过了四十五岁,父性才真正觉醒……跟着你痛苦的童年一齐过去的,是我不懂做爸爸的艺术的壮年。幸亏你得天独厚,任凭如何打击都摧毁不了你,因而减少了我一部分罪过。”

傅敏就“对你和你妈妈作了不少有亏良心的事”一句做了一点注释:“父亲教子极严,有时近乎不近人情,母亲也因此往往精神上受折磨”。傅雷将儿子的童年定性为“痛苦的童年”,可见他也知道自己暴躁的性格和棍棒式的教育,给儿子带来了很大的伤害。

图:1981年初版的《傅雷家书》

二、对孩子有着强烈的控制欲

这些忏悔文字,并不意味着傅雷的家教理念有了根本性的改变。只是儿子离开了身边,一方面让傅雷突然感到前所未有的思念;另一方面也失去了棍棒式教育的机会。

但中国传统父亲的那种控制欲仍在。傅聪离开上海后,傅雷习惯性地希望继续掌控他的生活。在1954年7月的一封信中,傅雷对二十岁的儿子提出了不要夜里与人“摆龙门阵”,不要与人谈恋爱,要抽出时间给自己写信等要求:

“孩子,希望你对实际事务多注意些,应办的即办,切勿懒洋洋的拖宕。夜里摆龙门阵的时间,可以打发不少事情呢。宁可先准备好了再玩。”“要嘱咐你的话是说不完的,只怕你听得起腻了。可是关于感情问题,我还是要郑重告诫。无论如何要克制,以前途为重,以健康为重。在外好好利用时间,不但要利用时间来工作,还要利用时间来休息,写信。”

同年8月的一封信里,这位父亲又对二十岁的儿子去别人家做客时,该如何脱下大衣、如何处理围巾、如何放置双手、如何使用刀叉,做出了详细指示:

“你素来有两个习惯:一是到别人家里,进了屋子,脱了大衣,却留着丝围巾;二是常常把手插在上衣口袋里,或是裤袋里。这两件都不合西洋的礼貌。围巾必须和大衣一同脱在衣帽间,不穿大衣了,也要除去围巾。手插在上衣袋里比插在裤袋里更无礼貌,切忌切忌!何况还要仗衣服走样,你所来往的圈子特别是有教育的圈子,一举一动务须特别留意。对客气的人,或是师长,或是老年人,说话时手要垂直,人要立直。”“在饭桌上,两手不拿刀叉时,也要平放在桌面上,不能放在桌下,搁在自己腿上或膝盖上。你只要留心别的有教养的青年就可知道。刀叉尤其不要掉在盘下,叮叮当当的!”

这种絮絮叨叨、事无巨细的指导,既显示了傅雷对儿子的关心,也显示了傅雷心中并未将儿子当作一个独立的成年人来对待。

1954年9月,傅雷收到傅聪从波兰寄来的照片。回信中,父亲就这张照片的种种细节,向儿子做了一系列的“盘问”:

“看照片,你并不胖,是否太用功,睡眠不足?还是室内拍的照,光暗对比之下显得瘦?又是谁替你拍的?在什么地方拍的,怎么室内有两架琴?又有些背后有竞赛会的广告,是怎么回事呢?通常总该在照片反面写印日期、地方,以便他日查考。”

1960年,傅聪在英国和弥拉·梅纽因结婚后,傅雷的嘱咐日益地多起来。这一年的11月26日,他给傅聪的信中,建议小夫妻“考虑稍缓一二年再生儿育女”,理由是“初婚后一二年内(弥拉)光是学会当家已是够烦了”,缓一两年生孩子可以“减轻一些她的负担,让她多轻松一个时期”。再后来,傅雷还专门写信,试图像规训儿子一般,也对儿媳弥拉的生活进行指导,要将自己认定的好习惯、好传统“灌输给她”。他在1961年5月的一封信中说:

“从你婚后,我觉得对弥拉如同对你一样负有指导的责任:许多有关人生和家常琐事的经验,你不知道还不打紧,弥拉可不能不学习,否则如何能帮助你解决问题呢……特别在人生的淡泊、起居享用的俭朴方面,我更认为应当逐渐把我们东方民族(虽然她也是东方血统,但她的东方只是徒有其名了!)的明智的传统灌输给她。”

同年6月,傅雷又写信叮嘱傅聪,要他不可放松对妻子的培养,一定要将她塑造成一个“严肃、正直、坦白、爱美、爱善、爱真理”的人,要引导她有计划有系统地读书,要让她多给傅雷写信,以便将之纳入到以傅雷为家长的整个大家庭之中:

“说到弥拉,你是否仍和去年八月初订婚时来信说的一样预备培养她?不是说培养她成一个什么专门人才,而是带她走上严肃、正直、坦白、爱美、爱善、爱真理的路。希望你以身作则,鼓励她多多读书,有计划有系统地正规地读书,不是消闲趋时的读书。你也该培养她的意志:便是有规律有系统地处理家务,掌握家庭开支,经常读书等等,都是训练意志的具体机会……做人是整体的,给我们经常写信也表示她对人生对家庭的态度………”

这一年,傅聪27岁,弥拉22岁。正是不愿受家长摆布、想要自由自在过自己想要的生活的年纪。

简而言之,在《傅雷家书》中,傅雷确实表现出了对傅聪、傅敏的深爱,但父子之间并没有真正的平等交流。父亲经常会给出指导式、命令性的建议。现代家庭教育提倡父母与子女地位平等,重视子女的独立性,反对父母在思想、性格与行为上任意“安排”子女。傅雷的这种家庭教育,自是传统且落后的。

对于傅雷的这种家教方式,身为儿子的傅聪曾说“没有一丝怨怼”,“他当年对我的惩罚,我都记不起,一点也记不起”。不过,在1958~1966年,他给傅雷的回信很少。对此,傅聪是这样解释的:

“我不敢写,我只写这么少的信,只要随便说一句,一个小小的感想,就引起了父亲这样的反应,如汪洋大海,源源不绝而来,我要再多写一些,那更不得了,那就什么也不必干,钢琴也不必练,整天得写信了!”

对儿子来说,父亲那些家信里浓烈的关怀和浓烈的控制欲,成了一种想要逃避的“负担”。

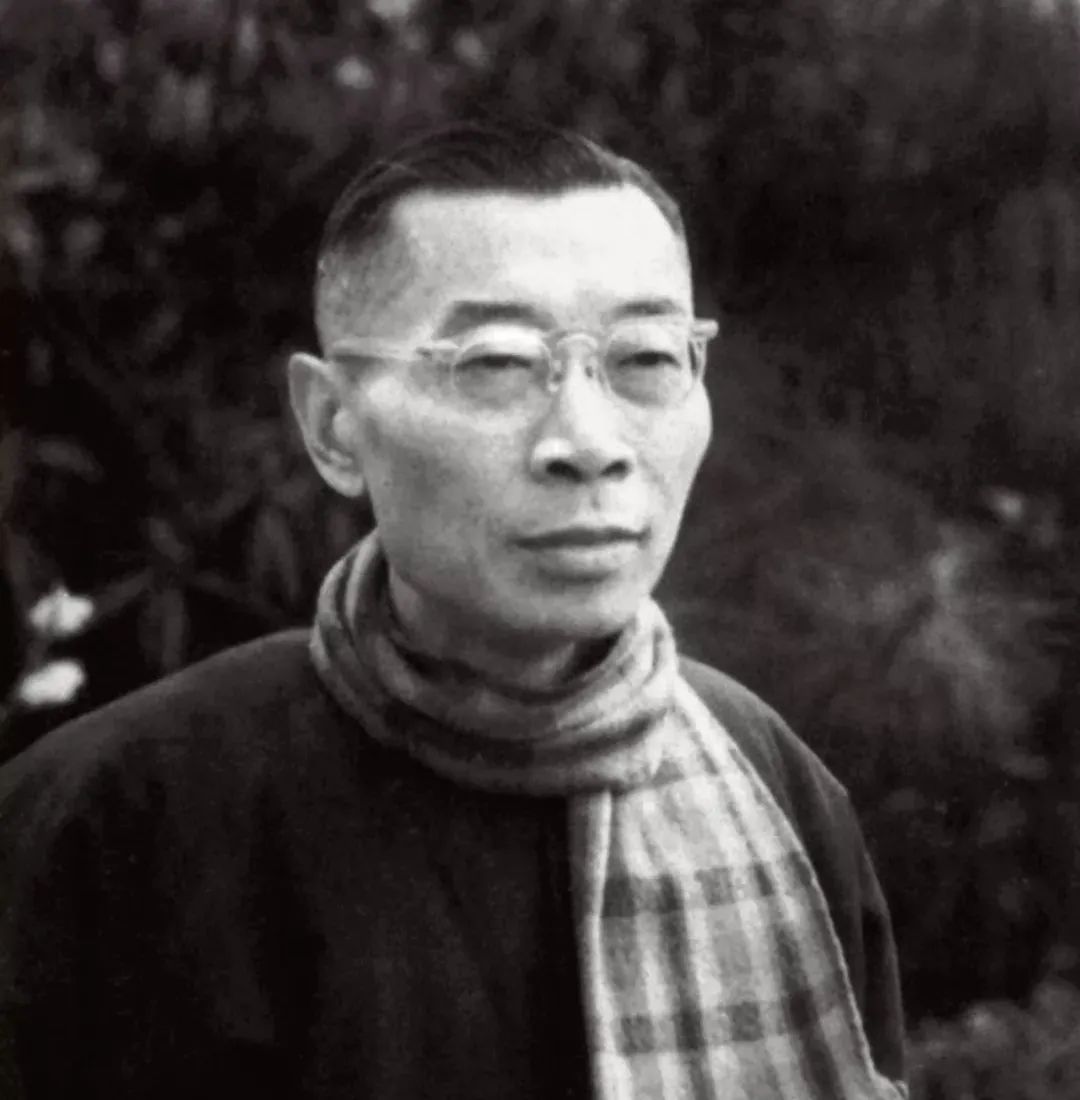

图:傅雷

三、《傅雷家书》不是合格的“家教宝典”

在今天,《傅雷家书》已被塑造成了“父母必读的教育经典”,成了“一代教育家傅雷如何教导儿子成才”的秘笈。

其实,1981年这本书首次结集出版时,它的定性并不是一本家庭教育类读物,而是为了让傅雷这颗“纯洁、正直、真诚、高尚的灵魂”重新被世人所认识,“使它的光焰照彻人间,得到它应该得到的尊敬和爱”。因为傅雷在家书中展示了“他在音乐方面的学养与深入的探索”,所以,为该书做序的楼适夷还说,“这是一部最好的艺术学徒的修养读物”。

至于家庭教育,楼适夷也承认,《傅雷家书》“是一部充满着父爱的苦心孤诣、呕心沥血的教子篇”,但他并不认同这种“呕心沥血”。楼适夷与傅雷一家相识于1940年代,并很快成了傅家的常客。他对傅雷的家教手段,有很深切的认知:

“对于傅雷给孩子的施教,我是有许多记忆可以搜索的。……正如他在对己对人、对工作、对生活的各方面都要求认真、严肃、一丝不苟的精神一样,他对待幼小的孩子也是十分严格的。我很少看到他同孩子嬉戏逗乐,也不见他对孩子的调皮淘气行为表示过欣赏。他亲自编制教材,给孩子订定日课,一一以身作则,亲自督促,严格执行。孩子在父亲的面前,总是小心翼翼,不敢有所任性,只有当父亲出门的时候,才敢大声笑闹,恣情玩乐。他规定孩子应该怎样说话,怎样行动,做什么,吃什么,不能有所逾越。比方每天同桌进餐,他就注意孩子坐得是否端正,手肘靠在桌边的姿势,是否妨碍了同席的人,饭菜咀嚼,是否发出丧失礼貌的咀嚼声。甚至因傅聪不爱吃青菜,专拣肉食,又不听父亲的警告,就罚他只吃白饭,不许吃菜。孩子学习语文,父亲却只准他使用铅笔、醮水钢笔和毛笔,不许用当时在小学生中已经流行的自来水金笔。我不知道傅雷有这样的禁例,有一次带了傅聪到豫园去玩,给他买了支较好的儿童金笔,不料一回家被父亲发现没收,说小孩子怎么能用那样的好笔,害得孩子伤心地哭了一场。我事后才知道这场风波,心里觉得非常抱歉,对傅雷那样管束孩子的方法,却是很不以为然的。……像傅雷那样的严格施教,我总觉得是有些‘残酷’。”

对于《傅雷家书》在家庭教育方面的意义,楼适夷的定性是:这些书信,是“傅雷为儿子呕心沥血所留下的斑斑血痕”——“呕心沥血”说的,大约是父爱之深;“斑斑血痕”说的,大约是这父爱“有些残酷”。

就这一点而言,《傅雷家书》所提供的,不是一部合格的“家教宝典”,而是一种值得反思的家教模式。

(本文主要参考资料:傅敏编,《傅雷家书》,三联书店,1981年;金圣华编,《傅雷与他的世界》,三联书店,1997年。)

作者丨林隋

编辑丨吴酉仁

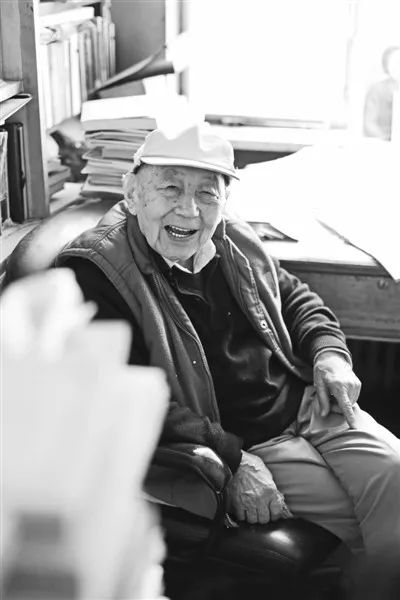

何兆武先生于2021年5月28日去世,享年100岁。许多人知道何先生,并非因为他是翻译家和思想史学者,而是缘于他的回忆录《上学记》;《上学记》中最使人神往的内容,便是关于西南联大的描述。何先生自己也说:

“现在回想起来,我觉得最值得怀念的就是在西南联大做学生的那七年了,那是我一生中最惬意的一段好时光。”①

西南联大的全称为“国立西南联合大学”,是北大、清华、南开三所学校于抗战期间在云南昆明共同组成的一所大学,自1938年4月至1946年5月,共计维持了八年时间,主要由原清华校长梅贻琦主持校务。期间有两千余名学生自西南联大毕业。

何兆武1939年秋来到昆明,进入西南联大。甫一入校,便觉得自由的校风很对自己的胃口。

首先是学生拥有极大的上课自由,“没有任何组织纪律,没有点名,没有排队唱歌,也不用呼口号,早起晚睡没人管,不上课没人管,甚至人不见了也没有人过问,个人行为绝对自由。”何兆武在联大多次变更专业,便是这种上课自由下的产物。何后来感慨说,“那几年生活最美好的就是自由,无论干什么都凭自己的兴趣,看什么、听什么、怎么想,都没有人干涉,更没有思想教育。”②

其次是联大的教师拥有讲课自由,“讲什么、怎么讲全由教师自己掌握”。钱穆的《国史大纲》讲到宋代就结束了,后面的内容让学生买书“自己去看”;冯友兰会在课堂上公开批评胡适,说胡1927年以后“再没有东西了”;还有留美归来的教师,第一堂课便说搞了一辈子政治的孙中山对“政治”的理解是错误的;有人讲“西洋小说史”,却只从17世纪的《鲁滨逊漂流记》讲起。何兆武说,这些见解有些未必对,有些按现在的标准等于没有章法,但“对于学生来说,至少比死盯着一个角度要好得多”③。

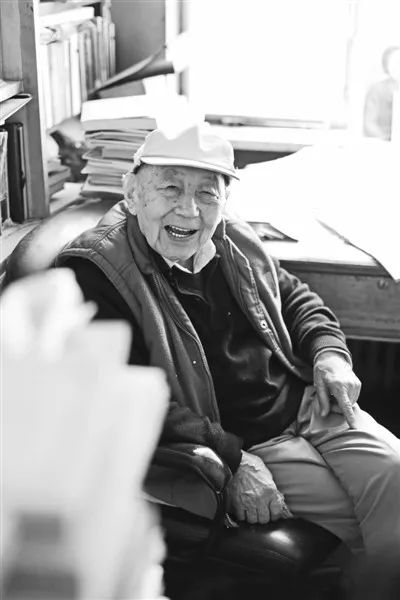

♦ 何兆武先生

赋予教师以讲课自由的同时,西南联大成立有自己的聘任委员会,在聘任教师时采用了比教育部更严格的标准。

按联大《本校教师资格标准》,做助教必须大学毕业且成绩“特优”;做教员则须在大学或同等学术机关授课或做研究工作两年以上;做讲师则须有两年及以上的研究院工作或具备硕士学位,或对学科有学术贡献,或在专门职业中有特殊经验;做副教授则须有三年及以上的研究院工作或具备博士学位,或对学科有“重要学术贡献”。

沈从文成为西南联大副教授的艰辛过程,颇能说明联大聘任教师时的从严立场。沈只有小学学历,1939年已出版了包括《边城》在内的大量小说,且在中国公学、武汉大学等校担任过教职。就履历而言,沈满足成为联大讲师的条件(他是知名作家,相当于在专门职业中有特殊经验)。朱自清等人了解联大的聘任标准,所以向学校推荐沈从文时,也只以讲师与助教为目标。即便如此,事情仍非常困难,朱自清在日记中无奈写道:“今甫提议聘请沈从文为师院教师,甚困难”。后来,沈从文得到联大常务委员会委员兼秘书长杨振声的青睐,在杨的力荐下,才终于被联大聘任为“本校师范学院国文学系副教授,月薪280元”——需要注意的是,这个“本校师范学院”,并不属于正宗的西南联大编制,它是云南教育厅与联大合办的一个专门为云南培养师资人才的特殊学院,按何兆武的说法,这个学院是“有点像‘副牌’”。④

换言之,联大的教员聘任标准很严格,以至于像沈从文这样的成名作家,仍因学历所限,无法被三校聘任,只能在地位较低的师范学院获得教职。

据统计,联大聘任的179名正副教授中,“九十七位留美,三十八位留欧陆;十八位留英;三位留日,廿三位未留学。三位常委两位是留美一位未留学,五位院长全为美国博士,廿六位系主任,除中国文学系及两位留欧陆,三位留英外,皆为留美”⑤。师资群体的这种教育背景,使得该校虽不得不偏居昆明一隅,但在学术上仍能具备世界眼光。

此外,西南联大还有一项自由,那就是学生可以自由地公开反对老师的见解。比如金岳霖教授逻辑学,有一位湖北的同学经常在课堂上跟金展开辩论,不同意金的意见;周培源教授力学,有一位熊同学经常在下课后找周辩论,“这位同学总是不依不饶,周围还有很多人在听”。何兆武说,“我觉得这样挺好,有个学术气氛,可以充分发挥自己的思想;如果什么都得听老师的,老师的话跟训令一样,那就不是学术了。”⑥

这种自由不是西南联大成立后才有的东西。张中行在北大读书,1935年毕业。据他回忆,某次俞平伯在课堂上讲解古诗《饮马长城窟行》,便有同学直接站起来质疑:“俞先生,你这样讲有根据吗?”某次胡适在讨论会上谈佛学,也有同学气冲冲地站起来打断道:“胡先生,你不要讲了,你说的都是外行话。”俞平伯的回应是真刀真枪举出六七种依据;胡适的回应是“我这方面确是很不行。不过,叫我讲完了可以吗?”张中行说,这是一种当年红楼的传统:“坚持己见,也容许别人坚持己见”。⑦

少年人阅历有限,容易目无余子,常注意他人的短处,见不到他人的长处。徐复观青年时代去拜见熊十力,熊问他对王夫之的《读通鉴论》有何看法,徐便说了一大通批评意见,引来熊十力的当头棒喝:“你这个东西……你为什么不先看出他的好的地方,却专门去挑坏的?”季羡林在清华求学时,也觉得胡适的的水平太“浅薄”,看了林语堂的一篇文章便“对教授(尤其是美国留学生)总感到轻蔑”;对朱光潜的学问“觉得都不免牵强附会”,甚至对吴宓发出过“真混天下之大蛋”的评价⑧。宽容这种目无余子的少年意气,给年轻人自由表达的空间,实质上是在维护一种平等的师生关系。

西南联大的第四项自由,是图书馆自由。“所有图书馆全部开架,学生可以自由进书库,愿意看什么书就看什么书,待上一整天也没有人管。……如同浸泡在书的海洋里,那种享受真是美好极了。”何兆武感慨说,图书馆设立的目的便是传播知识,促进知识的流通,倘若“图书馆变成了藏珍楼,唯恐被人家摸坏了,这就失掉了它最初的意义了”。⑨

♦ 西南联大学生自长沙跋涉前往昆明,途中向地方学校借宿

这四项自由,共同撑起了何兆武对西南联大的美好回忆。不那么美好的回忆,则源于艰苦的物质条件。何说:

“我们那时候的生活条件极差,尤其教师就更艰苦了。以前那些名教授,比如冯友兰,战前一个月的工资有四五百大洋,在北京可以买一套四合院的房子,战争爆发以后便每况愈下。……吃也差,穿也差,住也差,一间茅草棚的宿舍上下通铺住四十人……不过好在不要钱,上学、吃住都不要钱,学生每个月靠‘贷金’吃饭,而且不用还。……假如那个时候要学费的话,我相信绝大部分学生都上不了学。”⑩

其实,与当时的抗日军民相比,包括西南联大在内的师生群体的生活条件并不是最差的。据王世杰日记,1940年“前线士兵只能日食一粥一饭”;1944年美国专家随机抽取1200名士兵进行体检,营养不良者高达57%。西南联大的学生,靠着不必偿还的“贷金”,大体上还不至挨饿。据联大1944级学生李钟湘回忆:

“一九三八年学生贷金每人七元尚有鸡蛋可吃,一九四四年贷金涨到一千元,食的却只有‘八宝饭’、老菜叶、毛皮肉。早上稀饭四大桶,花生及盐菜一小盘。午饭四盘菜两桶汤。米由政府配给,砂石、谷子、稗子、糠屑夹杂其中,米色又红,故曰‘八宝饭’。买菜在下午三时之后,菜市将散未散之时,残菜剩肉,囊括而归,故菜为老菜叶,猪皮带毛。”?

一组可供对比的数据是:1940年昆明的普通五口之家,大多一日两餐,每月食用大米15升(约240-270斤左右,平均每人每天1.6-1.8斤大米),猪肉7.5斤(每人每月1.5斤),豆腐150块,猪油、香油、酱油各7.5斤,蔬菜则是蚕豆与莴苣等,随季节不同变换?。按李钟湘的描述,联大学生的饮食标准,与昆明普通人家大体相当。按何兆武的描述——“学校里吃饭虽然不要钱,可是非常之差。……虽然没有定量,可大家都过去抢,不一会儿工夫就没有了”?——则似乎要比昆明的普通人家略差一些。

教授们在昆明拖家带口,生活状况自是远不如全面抗战之前。按1942年12月的统计,西南联大的员工及其直系亲属,共计有成人3601人,儿童199人。对这些人“每人发给平价粮贷金147元,儿童折半计”。这是普遍情况,至于名教授们,还会有一点“奖助金”之类的补助。如1943年5-12月,闻一多与朱自清等12人领到了600元,杨武之与郑天挺等人领到了500元。此外还有“研究补助费”,如1944年11月向朱自清、闻一多、冯友兰与汤用彤等27人各发放了1万元。这些补助虽不足以让教授们回到战前的生活水准,但比起普通前线士兵来说,已经是好得多了?——驻滇远征军是当时饮食标准最好的中国抗战部队,也只能“每人每月给肉类一斤”。

何兆武回忆录里的以上种种,大约正是诞生于烽火之中的西南联大,能够产生170余位两院院士和百余位知名人文学者的核心原因。

①何兆武口述;文靖撰写:《上学记》,三联书店2008年版,第95页。

④隋风:《两则“民国大学聘任教授不问学历”的假鸡汤》。

⑤金以林:《近代中国大学研究 1895-1949》,中央文献出版社 2000年版,第331-332页。

⑦张中行,《负暄琐话》,中华书局2006年版,第88-89页。

⑧季羡林:《清华园日记》,1932年10月13日;1932年12月10日;1933年2月8日;1933年3月13日;1943年3月20日。

?李钟湘:《西南联大始末记》,收入钟叔河编《过去的大学》,同心出版社2011年版,第356页。

?孙蕙君,《昆明市家庭生活情形调查》(1939年秋至1940年夏),收录于《民国时期社会调查丛编 城市(劳工)生活卷》(上),第138-142页。

?参见《国立西南联合大学史料 6 经费、校舍、设备卷》,云南教育出版社1998年。