作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

说两个农民不肯种粮食、甚至连土地也不肯再拥有的故事。

第一个故事发生在宋仁宗时代。

北宋大中祥符四年(1011年),宋真宗派人前往福建“取占城稻三万斛”,将这些耐旱的稻种,分发给江浙两淮的民众播种,且将种植办法写成榜文,由地方政府普及给江浙两淮民众。①

一般认为,占城稻来自越南,是一种高产、早熟且耐水旱的优良品种。自宋真宗以皇权之力推广占城稻开始,之后北宋的历代皇帝,都曾在皇宫后苑种植水稻,以示范天下。稻子成熟之日,皇帝还会“召近臣观刈占城稻”②,然后举办宴会庆祝。

然而,仅仅过去了四十年,北宋的底层百姓便已不愿种地了。宋仁宗至和二年(1055年),在并州做官的韩琦,给皇帝上了一道奏章,内中说:

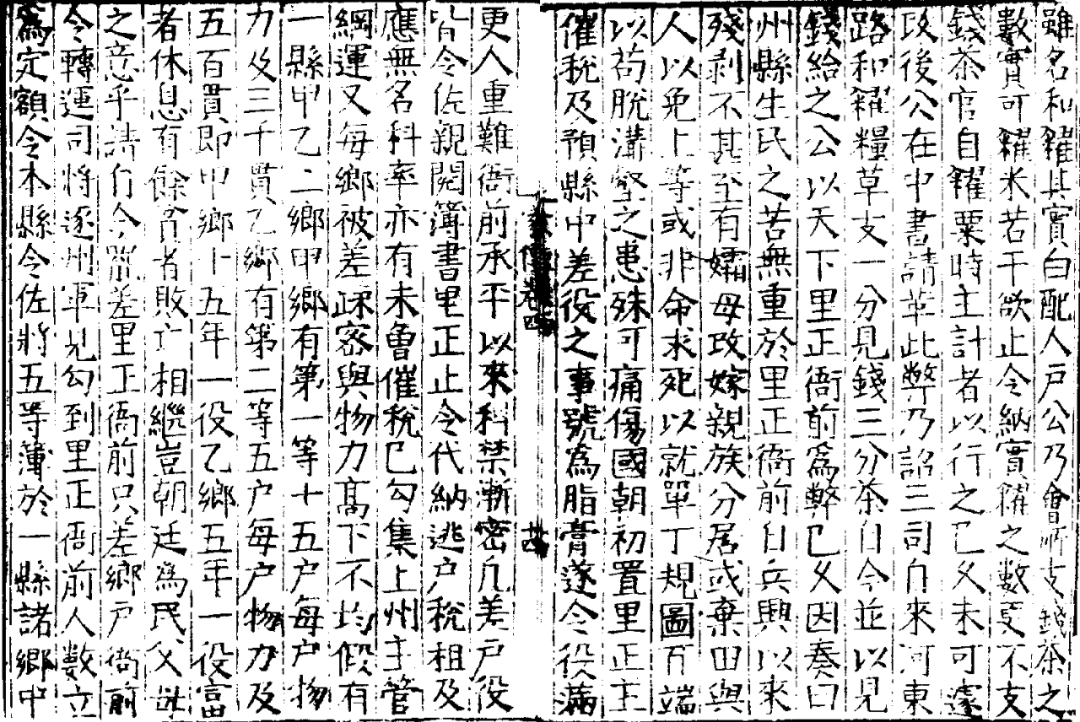

“州县生民之苦,无重于里正衙前。……至有孀母改嫁,亲族分居,或弃田与人,以免上等,或非命求死,以就单丁。规图百端,以茍脱沟壑之患。殊可痛伤。”③

大意是:州县百姓最痛苦的负担,莫过于担任里正衙前。为了逃避被官府指派去担任里正衙前,底层百姓们想尽了办法,比如守寡多年的老母无奈改嫁,同居已久的亲族被迫分家,还有人把自己的土地免费送人,只求官府做资产评定时不要被定为上等。还有人选择自杀,好让户下只有一个男丁。如此种种,都只是为了避免被选中去做里正衙前,进而遭遇家破人亡。这实在是一种见者伤心、闻者落泪的悲惨现象。

什么是“里正衙前”?简单说来就是一种被征发去为官府免费服务的劳役。按当时的制度,“里正衙前”这项职务,须由乡里的一等户(由官府按资产多少来评定,乡里分五等,城里分七等)来轮流担任。被选中后,便要负责替官府去运输物资、征收税粮,并承担其他杂七杂八的事情。运输物资的路费,须由“里正衙前”自己负担;物资有损失,须由“里正衙前”按官定价格赔偿;税粮征收不足,也须由“里正衙前”自己掏出钱粮来补足……

不难想见,这些来自底层民间的富户,没有力量来抗御官府的种种“行政成本转移”。他们最终只有一个结局,便是韩琦所说的“败亡”,许多人卖儿卖女卖妻子卖家产,也补不上因“里正衙前”而产生的债务窟窿。

为了逃避这种悲惨的结局,他们只好“或弃田与人,以免上等,或非命求死,以就单丁”——把土地送人是为了让资产缩水,让自己成不了上等户,从而免去“里正衙前”之祸;户下男丁选择自杀(比如年迈的父亲),是为了让家庭由多丁户变成单丁户(比如剩下壮年的儿子),从而免去“里正衙前”之祸。④

叶梦珠是清朝初年的一位史学家,松江人(今上海)。他留心观察社会,将自己六十余年来的所见所闻写成《阅世篇》一书,内中详细记录了松江地区的许多时代变迁。

其中便提到,康熙初年的松江百姓有一种普遍认知,觉得田地是个祸害,谁名下的田地多,谁就要倒霉:

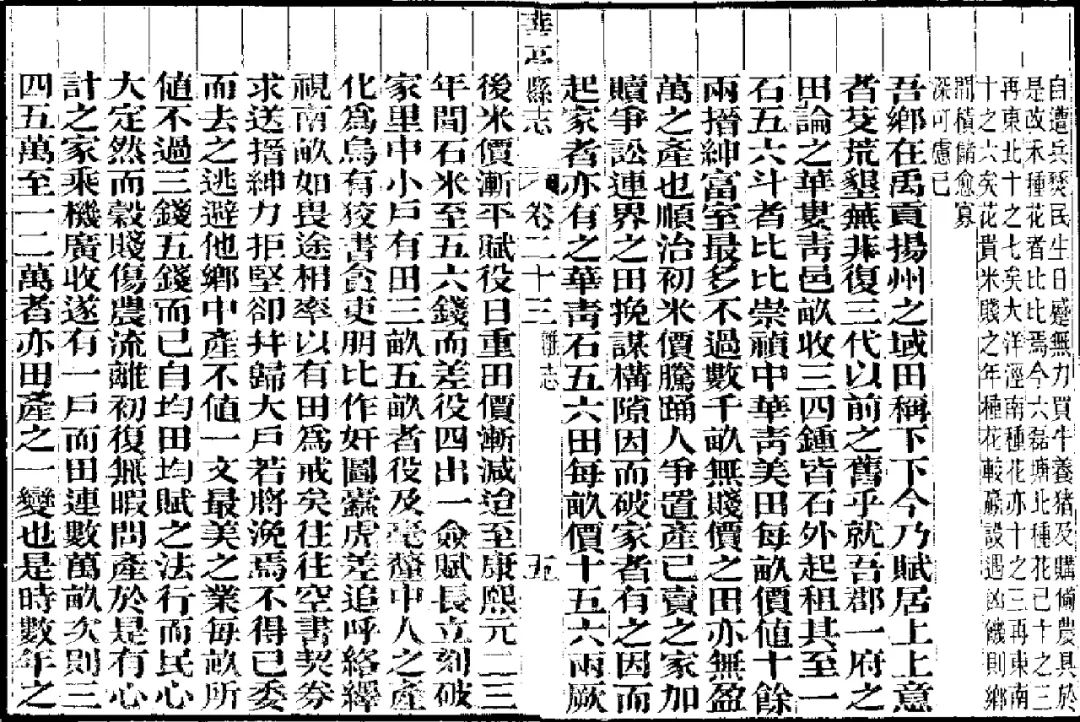

“康熙元二三年间,石米至五六钱。而差役四岀,一佥赋长,立刻破家。里中小户有田三亩五亩者,役及毫厘,中人之产化为乌有。狡书贪吏,朋比作奸,图蠧虎差,追呼络绎。视南亩如畏途,相率以有田为戒矣。往往空书契劵求送搢绅,力拒坚郄并归大户,若将浼焉;不得已委而去之,逃避他乡。”⑤

大意是:康熙元年、二年、三年那段时期,松江地区一石米(约合现在156市斤)只值五、六钱。朝廷摊派下来的差役极多,百姓一旦被任命为“赋长”,便要立刻破户亡家。百姓名下有三亩五亩耕地者,一毫一厘都要摊派差役,松江地区的中产之家全都完蛋了。再加上贪官污吏层层盘剥,松江百姓已将耕地视为极可怕的东西,互相告诫千万不要拥有田产。百姓们常拿着空白文书去找地方上的士绅,求他们把自己的田产收下,仿佛这田产被污染了有毒一般。若找不到人接盘,便只好干脆抛弃家园流浪他乡。

所谓“赋长”,其实便是明代的“粮长”,也可以大体认为相当于宋代的“里长衙前”——他们的主要工作都是替朝廷征收税粮,主要作用也都是替官府承担行政成本。“赋长”的权势,对下不足以威逼百姓去搜刮他们,对上不足以抵御官府和胥吏的刁难盘剥,还得承担税粮征收与运输中产生的各种损害,以及垫赔逃亡民众的税粮。所以,在康熙时代,任何一个乡村的中产之家,一旦因资产充裕而被官府指定为“赋长”,无论是五年一轮换还是十年一轮换,他们都只有一个命运,那就是家破人亡。

传统历史叙事谈到中国古代的农业问题,常将重点放在兼并和反兼并的对抗上。殊不知,影响古代农业产量的主要因素,往往不是兼并,而是农民对土地的态度。当他们视土地为祸害、不愿努力置办更多田产、甚至抛弃田产去做流民时,整个社会的精耕细作便消失了,粮食产量也会随之大幅下跌——本文所讲的这两则故事,恰恰并非个案,而是一种常态。

比如,南宋的政策,与北宋没有本质区别——宋高宗绍兴三年,户部曾上奏朝廷,说百姓因负担太重,弃田流亡已成严重的社会问题。明朝的情况也是如此。明代人顾公燮说,当时对江南征收“白粮”,惯例是“用富民主运,名曰粮长,往往破产”——将征收、运输税粮的行政成本,转嫁给民间富民,让他们做粮长,这些人做了粮长便要破产。顾算了一笔账:二十万石税粮,算上“京仓耗羡铺垫明色吏胥需索”等费用,最后要花费相当于二百余万石的财富,才能完成。如果运输途中翻个船进个水,“则身家糜碎矣”,全家人被挫骨扬灰都不够。所以,每当五年一次的富户筛选工作启动后,那些被官府确定为富户者,便“争衣褴褛衣,为穷人状,哀号求脱”,他们穿上破布烂衫,把自己搞成穷苦困顿的模样,徒劳地哀嚎着乞求摆脱。⑥

有社会关系者,可以选择将自己的田产藏匿到本地的大士绅名下(有功名者可以免除差役,他们拥有的社会关系也足以使他们不会被指定为粮长),无社会关系者,便只能将自己的土地免费送给士绅,自己降格为佃户,或干脆离乡出逃做流民。据此,明朝人范濂说,“松赋正额,民已不堪,而额外又有均徭,……况兼凶荒赔纳,其利安在,而士民何乐于有田也?”⑦——松江地区的正规赋税已经很重,税粮之外还有徭役,加上灾荒和赔纳(指富户做粮长的沉重负担),种田根本就没利润可言。制度如此恶劣,当地士民怎么可能乐于拥有田产?

康熙时代那种视土地为祸害的现象,在晚清也同样能够见到。光绪三十二(1906)年九月,《华字汇报》刊载了一则陕西的新闻。里面写道,陕西将摊派下来的庚子赔款“全数加入地丁”,直接扣在陕西农民头上,百姓早就被压得喘不过气来;最近政府要修建西潼铁路,社会上出现传言,说这笔钱也要按田亩加派,于是:

“渭北各州县人心惶惶,以有地为累,争先贱售,甚至连阡累陌有不索一钱甘心送人耕种者。”⑧

慈禧太后“量中华之物力”保住了权位,代价是沉重的庚款摊派将民众压迫得喘不过气来,以至于这些农民再次拾起“两害相权取其轻”的传统智慧,离开了土地。

⑥谢国桢选编:《明代社会经济史料选编(下)》,福建人民出版社2004年版,第249-250页。

⑦谢国桢选编:《明代社会经济史料选编(下)》,福建人民出版社2004年版,第255页。

⑧李文治编:《中国近代农业史资料第一辑(1840-1911)》,三联书店1957年版,第319页。

=============================================================================

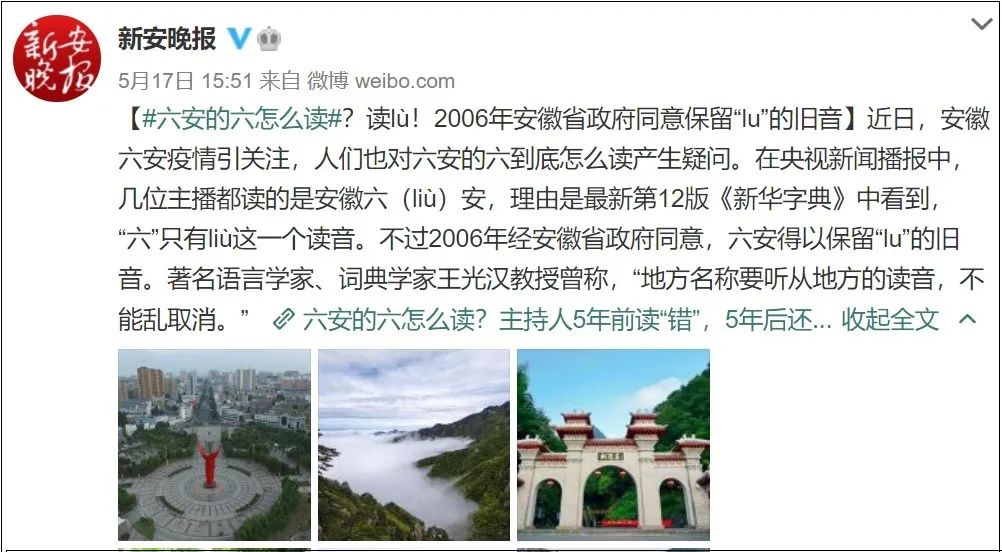

说一说“六安”的读音。

近日,安徽省六安市因疫情广受舆论关注,六安的读音也再度引发争议。在央视播出的多档新闻节目中,主播皆将六安读作“liù ān”。这引起许多观众的质疑。一些安徽媒体如《新安晚报》等也认为,六安的“六”应该读作“lù”(据澎湃新闻的报道)。

反对“六(liù)安”这个读音的核心理由之一,是认定“六(lù)安”乃是一种古音。

这似乎是一种常识,许多学术著作也如此描述。比如一本总结古书特殊读音的著作便这样写道:

“陆、六:古今字,后分化为两个字。陆:《说文》徐玄注反切为‘力竹切’,《广韵》也注为‘力竹切’,《康熙字典》也继承《广韵》注‘力竹切,音六’,只有一个读音。由于语音演变,‘六’作为数目字读为‘liù’,而古音‘lù’则保留在古地名中,如安徽六安县、江苏六合县。”①

确实,六与陆在古代可视为同一个字,“六”的读音在古代也正是“力竹切”。但这里仍然存在一个问题,那就是:古音中的“力竹切”,真的等同于现代汉语读音中的“lù”吗?换句话说,“lù”真的是一个古音吗?

“尽管古代历史文献有关‘六’地或‘六安’的记载非常悠久,但是并未发现有‘六’字特殊读音的记载或注解,各种注疏、集解以及《经典释文》在内的注解字词的古书中并没有‘六’字读音特殊的记录,无特殊注音,意味着读如字,也就是按照古代普通的字音去读这个字。‘六’字在现存的古代早期字书、韵书如《切韵》《玉篇》《广韵》《集韵》《说文》大徐本等,所注的反切都是力竹切,符合中古音通摄合口三等入声韵的音韵地位,意义表示数字六,也可用于表示地名。同属通摄合口三等入声字的常见字还有‘陆绿录’等,这些字在古音属同音或近音字。历史韵书或字书的记载均说明“六”字属入声字,早期文献没有‘六’字读去声,比如读如‘路露’等去声字读音的记录。认为‘六’字自古就是特殊读音,自古就读去声的说法是没有依据的。”②

意思是,“六”在中古时代是一个入声字,它不读“lù”这个音。

入声是古汉语的声调之一,现代普通话中是没有的。按语言学家王力的看法,南宋朱熹时代入声仍然存在;但到了元代的《中原音韵》中,入声便已完全消失。也有学者认为,入声的消失可能要更早一些。它的发音特点是短促、尾音收得抑扬顿挫——唐代的《元和韵谱》说入声“直而促”,明代的《玉钥匙歌诀》说入声“短促急收藏”,顾炎武说入声的特点是“重疾”,大体皆是此意③。

古代没有录音设备,所以今人无法彻底还原入声。只能凭着古人留下的这些文字形容,以及中国南方方言如粤语、吴语、闽南语当中保存的古音余韵,来揣摩入声的音调。

那么,“lù”这个所谓的“古音”,究竟是怎么来的?

简单来说,它其实是当代语言学界,尝试以现代汉语拼音系统来接榫古汉语的音调系统,而“折合”出来的一种读音。比如,1977年,语言学者邵荣芬应商务印书馆之请审读《辞源》修订稿,他后来在《<辞源>注音审读记略》一文中便提到,《辞源》中有一个“稑”字,原稿注音是“liù 力竹切”,修改稿将其改成了“lù 力竹切”,理由是“力竹切”这个古音“折合今音应该读lù”。④

显而易见,现代汉语系统没有入声,这种“折合”不可能与古音百分百合榫。“折合”出来的读音究竟与古音有几分相似,也很难具体量化。而这,也正是《现代汉语词典》的第五版(2005年)删去“六(lù)”这个读音的主要原因之一。早在1995年,语言学者、安徽省语言学会理事苏锡育便指出:

“对于六安这个地名,普通话规定读[lù]安,这就很值得商榷。说是‘名从主人’吧,但实际上与主人的读音并不相符。六安地处江淮方言区,还保留有入声调类。‘六’正是一个入声字。在江淮方言里,入声带有喉塞音韵尾[?](注:这是喉塞音的国际音标符号,略相当于问号去掉下面一点,某些页面可能无法显示该字符),因此,‘六’是读作[lu?]的,这是普通话无法相从的,想‘名从主人’也从不了。如今在六安,及至安徽全省,按入声来读‘六’的很少,按普通话规定的[lù]音来读的也为数不多,绝大多数的人都是读[liù]。……当初为‘六安’定音时就不该选取[lù]这个不伦不类的音,而应该直接按普通话的正常读法来定音。”⑤

苏锡育希望普通话审音委员会重新考虑六安的定音问题。她这篇论文发表十年之后,《现代汉语词典》也确实取消了“六(lù)安”这个读音。但耐人寻味的,民间舆论并没有赞赏“六(lù)安”这个伪古音的取消。相反,“六(lù)安”的取消多次引发舆论的批评。其中又以2016年和本次引发的质疑最为强烈——2016年那一次,起因也是央视新闻主播将六安念做“六(liù)安”。有人统计,那一次引起了228家媒体的报道⑥。

这实在是一件相当意味深长的事情。语言学者们想要放弃“六(lù)安”这个“不伦不类的音”。但经过数十年的普通话普及教育,“六(lù)安”的古音身份已得到了广泛的认同,甚至成为了一种新方言——使用者意识不到它是新的。两相冲突下,许多人便不假思索地认为,取消“六(liù)安”这个读音是在斩断文化与历史的传承。

①陈会兵:《古书中词语的特殊读音研究》,巴蜀书社2008年版,第286页。

②刘祥柏:《“六安”地名的读音》,《中国语文》2016年第4期。

③沈克成:《入声字诠》,宁波出版社2016年版,第15-16页。

④邵荣芬:《<辞源>注音审读记略》。收入《古汉语研究论文集(三)》,北京出版社1987年版,第173页。

⑤苏锡育:《地名定音琐议》,《语文建设》1995年第8期。

⑥《“六安”读音引热议》。收入《中国语言生活状况报告 2017》,国家语言文字工作委员会组编,商务印书馆2017年出版,第157页。