凡人往事(144)

插队后才知道屁股也可以做饭

从1969年1月到1972年12月,我在陕西省延川县关庄公社太相寺大队刘家湾村插队落户,当了四年农民。

1.哭声震天离北京

1969年1月13日,是我人生的重要日子。

1968年12月21日,毛泽东发出最高指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”后,北京便掀起了上山下乡的高潮。我所在的清华附中初641班,去黑龙江、内蒙古、云南、山西插队的和参军、留京的有十来人,这次,其余的三十多人都报名去陕北,我也是其中之一。

当农民不是我的初衷,当时我只有17岁,上初二,但在时代大潮的裹挟下,个人没有选择。文革头两年,我们曾在京郊东北旺下乡劳动,见到了文革前下乡的知青,一进他们住的房子,从灶台上飞起乌云般一片苍蝇,他们预言,我们的命运肯定和他们一样,也会下乡,我还不相信。我以前没有明确想过这辈子要干什么,但肯定是要上大学的,不然也不会报考中学时都选大学附中。

文革初期,班上的同学仿效秦始皇焚书,在宿舍里把我的中学课本都烧了,看着脸盆里还在冒着烟的灰烬,我黯然神伤,觉得是个不祥的兆头,但还存有幻想,觉得上不了学的噩运不会真的降临到自己头上,因而前几批去云南、黑龙江、内蒙古、山西农村插队,我都没有报名。然而现在,有伟大领袖“最新最高”的指示,在“忠不忠,看行动”的年代,你还能有什么选择?

临走前,大约是1968年12月,我骑车去看爸爸(吴磊伯,地质学家,1935年在北大参加“一二九”运动,加入民先队和共产党。1943年,和南延宗第一次在中国发现了铀矿;上世纪五六十年代,又指导广东省地质队发现了当时中国最大的铀矿211特大型铀矿床),向他辞行。当时他还关在牛棚里。

文化大革命时期,我爸爸受到了很大的冲击,我记得最清楚的,是让他写交代材料,他写出草稿来,我们帮他誊抄。无休无止地交代,无休无止地写,一稿一稿又一稿。要他把30年前的事情按年按月甚至按天写出来,稍有遗忘,而造反派又从其他人那里听说了一二线索,就说他不老实,要他重写。回想至此,闭上眼睛,眼前就出现了他坐在昏黄的台灯前,皱着眉头,苦苦回忆的情景。

我给他誊抄交代材料时,屡屡惊异他怎么会有那么好的记忆力,居然能把30多年前的事情按天回忆起来。殊不知,那对他的脑子和精神是多大的摧残!当时,造反派送给他“资产阶级反动学术权威”和“地主阶级的孝子贤孙”等几顶大帽子,抄了家,停发了工资,把他关进牛棚(文革时,他们这种人被称为“牛鬼蛇神”,住的地方便简称为“牛棚”)。

我去的那天,天上下着小雪,天阴沉沉的,我的心也阴沉沉的。他的牛棚是原来的图书阅览室,人们过去看书的大桌子现在成了牛鬼蛇神的床,床边有一张小桌子,爸爸就伏在这张小桌子上写交代材料。桌上放着一包烟,他已戒烟了很长时间,现在却又抽上了。古人说,抽刀断水水更流,借酒浇愁愁更愁。

我看,借烟驱愁也好不到哪里去。而且,那是什么烟啊,9分钱一包的“羊群”!里面尽是硬硬的烟梗,抽两口就灭。劣质的烟雾弥漫在昏暗的牛棚里,让人几乎要窒息。爸爸见到我来很高兴,也许这是他这死一般生活中唯一的亮点。他张罗着让我坐下,问我家里的情况,什么时候走,带的衣服够不够,说陕北很冷,让我带上他的皮大衣。我没有拿。爸爸已年近55岁,在牛棚里不知还要住多久,这猪狗不如的境况不知还要延续多久,皮大衣还是留给他吧。

下乡前,爸爸的工资停发,每月只有14元生活费,妈妈没有钱为我准备下乡的行李,卖了劫余仅剩的结婚金戒指,在当时,也只卖了几十块钱。我走后,姐姐妹妹相继下乡,也要准备行李,但再没有细软可卖,妈妈只好把我上中学时骑的自行车也卖了。

1969年1月3日,我忽感不适,发烧头疼,可能是感冒了,去北京人民医院看病,那还是在白塔寺的老院。记得是在一进门往右拐的第一间诊室,大约有几十个人在门口等着看病,在排队等候时,前面的人听说我再有两天就要去陕北插队,纷纷说:“你先看,你先看。”把我让到了最前面。看病的是位女大夫,给我看病时亲切地叮嘱我注意事项,这都让人心里暖暖的,感到人间还有温情。而前几天做下乡前体检,那是在海淀医院,检查的速度快极了,在一个大夫前也就停留几秒钟,拍拍你的背,按按你的肩膀,就通过了!连脊柱弯曲、少根肋骨的都合格。

往学校运行李时,是我生平第一次蹬板车,我骑着借来的三轮车拉着行李骑在去学校的路上,还得意自己第一次骑就骑得这么好。但乐极生悲,在魏公村附近,不知怎么撞了一个骑自行车的人,把他的自行车大梁撞弯了,只好花了五毛钱给他修车。

本来说元月5日出发,不知为什么又推迟到元月13日。

1969年1月13日,我离开北京,乘火车去铜川,爸爸还在牛棚,妈妈和姐姐妹妹去送我。我们是从北京站出发的,车站上人山人海,那一天,我真正知道了什么叫生离死别。

上了火车,安顿好以后,我便站到窗口,听着妈妈的嘱咐。汽笛拉响,火车开动时,车上车下忽然爆发出震天的哭声,响彻云霄。车下的父母兄弟姐妹追着缓缓前行的列车,拉着车上亲人的手,久久不愿松开,仿佛从此天各一方,再也见不到了。

妈妈也哭喊着跟着火车跑,仿佛想再跟我说点什么,再看我一眼,再拉拉我的手。车下的人拼命往前跑,车上的人拼命拉住车下亲人的手,但火车越开越快,终于把紧紧牵住的手分开。

唐代大诗人杜甫在《兵车行》中描述了将士出征、亲人送别的情景“牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄”,但那是在战乱时期。而现在是和平年代,为什么却使人感到仿佛是在乱离之世,前途迷茫,再也回不了家,见不到爹娘?此情此景给我极大的震撼,我这辈子只见过一次,但却深深地永久地刻在了我的大脑中。

当时我年轻的心,以人前流泪为耻,觉得那样很丢人,车开动后,为了表现男子汉四海为家的气概,我还与同学们谈笑风生,但内心深处,却也暗暗生出了莫名的恐惧与不安。后来每忆及这一幕,总要想起妈妈,总不禁热泪盈眶,甚至痛哭失声。妈妈现在已经离我远去了,子欲养而亲不在,再要尽孝已不可能。人生,人生,为什么这么多无奈!

2.从北京到刘家湾

1969年1月13日,我们乘火车离开北京。这列火车是知青专列,车上的一千多人都是知青。也许是年轻人的心里装不住愁,开车不久,很多人已经从离别亲人告别故乡的离愁别绪中摆脱出来,又开始有说有笑,时不时,我也拉拉自己带着的小手风琴。至于以后的事,还真没怎么想,下乡去什么地方,和哪些人在一起,我都不知道,以为这是学校或者要去的延川县安排好了的。

但很快地,人们便开始自由组合。有女同学来问我:“吴乃华,和我们一起去吧。”打听之下,和她们一起去的,还有几个高二的同学,他们比我大三岁,比我们懂的多,也比我们老练,和他们在一起,岂不是会处处管着我们?我不愿意管别人,也不愿意被人管,所以没有同意。

最后,安排在刘家湾的大概是别人组合后剩下的,一共13个人,其中8个人是初641班的同班同学:刘元东、段和、吴乃华、尹清萍、许玲、蒋文佳、熊雪玲、张蒲静,还有许玲的哥哥许全,张蒲静的姐姐张蒲真,初642班的同学岳林,以及两个铁道附中的女生樊平和李潞萍。

1969年1月14日,火车经西安到达铜川,我们住的地方似乎是一所学校,晚饭时,打饭的大叔一边盛菜,一边劝我们:“多吃个白馍,多吃个白馍,再往前走,就没得吃了。”当时我还不太相信,以为他有点夸大其词,1962年之后,我们在北京已经不再吃代食品;文革初期在学校附近支农劳动时,馒头也是管够;大串联时,到各地米饭馒头都能吃饱。现在,难道去陕北又会像三年困难时期一样饿肚子吗?心里存了个大大的问号。但从食堂大师傅那认真的口气中,又感到不是在说笑话,心头不禁掠过丝丝寒意,难道饥荒岁月还会再来?

晚饭后在校园里溜达,听到什么地方传来钢琴声,循声找去,来到一间教室,有个叫马迅的同年级男生正在弹琴,琴声优美流畅,看的出来是经过专业训练的。我从小就羡慕会弹钢琴的人,少年时,父母见我们喜欢音乐,也给买了手风琴、小提琴、笛子、箫、口琴等乐器,让我们学,但一直没有痛下决心买钢琴。文革初,我到菜市口的委托店逛,看到卖旧的德国钢琴150元,较新的钢琴250元,也不知是抄家物资、扫地出门者的东西,还是担心封资修的恶名而主动卖掉的。

1969年1月15日,我们坐了一天的汽车,从铜川到达延安,当时还没有水泥路或柏油路,只有土路,一辆接一辆汽车行进在陕北的塬上,扬起了漫天的黄尘。我们乘坐的是大卡车,虽然有篷,但车后面是敞开的,一路走,一路黄土卷过来扑进车厢里,到达延安后,人人都是灰头土脸,变成了货真价实的黄种人。

1969年1月16日,我们从延安乘汽车赴延川,一路所见山峦,又是一番景象,既不是我在北京或串联时在南方常见的石头山,也不是从铜川至延安路上所见的顶上开阔的“塬”,而是像一个一个大黄馒头那样的土山,但馒头的边缘不是平滑的,而是像巨人的手随意抓出来的千沟万壑。

中午饭是在贾家坪吃的,每人发了两个饼,但没有给菜。我拿着饼心里纳闷,无论是在学校食堂还是去大串联,到哪里都是有饭有菜,怎么到延川后不给菜吃呢?但实际上并不是没有菜,确切点说,是没有北京人意义上中饭该吃的菜,而只有酸菜,放在窑洞门口的一个大盆里供人随意取用,但好像没什么人去吃。在我的概念中,只有炒菜、熬菜才叫菜,而酸菜只能归入咸菜的范畴,是早饭时就着稀粥吃的,而中饭或晚饭吃的必须是炒菜或者熬菜。

午饭后,大队人马步行由贾家坪走小路翻山去关庄公社。我可能是对中午吃的饭不太适应,肚子不舒服,就照顾我随着行李乘汽车走大路去关庄公社所在地关家庄。其实到关庄是有公路的,但是没有汽车,我后来听说,当时全县的汽车也不到10辆(不知是不是我记错了,现在写到这里,我还觉得这个数字很荒唐),一路上,我躺在行李堆上,观赏着沿路的风景,好几个地方都有松柏树枝搭成的欢迎知青的彩门。

晚上我们住在公社所在的村子里,我把自己做的半导体收音机拿出来试听,高兴地发现能够收到台。

1969年1月17日,我们从关庄往东沿着清平川步行,前往太相寺大队刘家湾村,25里路。本以为队里即便没有拖拉机,也会赶个马车来给我们拉行李。没想到队里那么穷,竟然连个驴车也派不出,而是派人拉着架子车去关庄接我们,车子装行李,人随着车走。

在太相寺小学前,队里举行了欢迎仪式,队干部致辞之后,我也说了几句话,无非是鹦鹉学舌似的说些知识青年接受贫下中农的再教育很有必要之类。

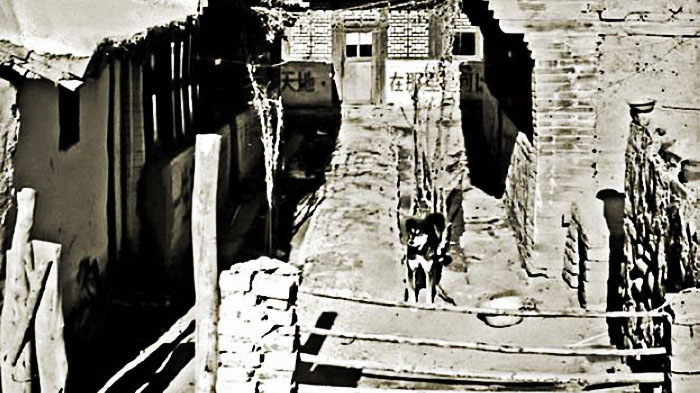

晚上,我们吃了到达村里后的第一顿饭,吃的是饸饹(helao),帮我们做饭的是起兴(村里一个小青年)的大(二声,爸爸的意思),浇的汤是洋芋臊子。所谓饸饹,不过就是一种面条,没什么新鲜,但有趣的是做的方式:炕头的大铁锅里烧着水,铁锅上架着个类似铡刀的东西,但铡的不是草而是面团,起兴大抓起块揉好的面团,塞进铡刀床上的洞里,然后把铡刀落下来用铡刀把上的木块盖住洞,再一屁股坐在铡刀把上,双手扳住铡刀床的下缘,上下用力,使劲一压,一根根面条就从铡刀床下的洞洞里漏出来,滚落到锅里。屁股的作用发生了如此大的升华,我简直惊讶得目瞪口呆,根本颠覆了之前的所有观念。在这里,我第一次知道,除了手之外,屁股也可以做饭。

3.从学生变农民

从北京去陕北插队,是人生的大改变。而要从学生变成农民,在生活上,要过好几关,砍柴、做饭、背粮、买煤、挑水,喝水,一样都不能少。

砍柴:我下乡的刘家湾村,位于延安北部的延川县,那里是山区,但山上既看不见树,也几乎看不见草,从延安去村里时正是冬天,所经过的群山都是光秃秃的,就像一个个黄黄的大馒头!在夕阳的映衬下,这一片红红黄黄的馒头山,作为风景来看,色彩奇异,群山苍凉沉寂,确实别有特点。但对于生存在这里的人来说,就不那么诗意了。

人要活着,就得吃饭,而要想把饭做熟,就得有燃料。在当时当地,燃料只能是柴或者煤。煤矿在百里远的永坪,不是想去就能去,得有车有牲口,队里去公社接我们都是人当牲口,是想要就能有吗?惟一现实的是柴。柴也分两种,一种是农作物的秸秆,一种是山上砍的柴。秸秆在头年秋天已经分光,要想做饭就只能靠山上的柴。所以,下乡没几天,我们四个男生就受命上山砍柴。

那天是个阴天,队里派一个叫刘德的小青年领我们上山,工具是小镢、镰刀和绳子,小镢用来刨地,镰刀用来割树枝,绳子用来捆柴。爬上山去,到处是收割完庄稼的黄土地,哪里有柴呢?走了七八里,才在一处多年撂荒的山坡上发现了些细细软软的黄草,“就是这里吧!”随着刘德的一声招呼,我们明白这就是今天的活儿了。

这种柴经烧吗?为什么不砍木柴呢?虽然有疑问,活儿还是要干的。于是弯下腰,连拔带割,忙活了大半天,每人割的草也只有约二十斤,而太阳却已偏西,该回家了。我们背上这第一次砍柴的收获往家走,心里有些兴奋,也有些惶惑:一天下来,四个人就打这么点儿,够烧几天呢?

这种又细又软的黄草果然不经烧,以后的日子里,我们又去更陡峭的山坡上砍过木柴,砍过有刺的圪针(酸枣树)、柠条,在下雨时节,缺少干柴,为了做熟饭,我甚至把高粱秆编的锅盖、柠条编的筐、装粮食的席筒子劈了当柴烧。但直到买了煤,烧柴的问题才基本解决了。

做饭:刚下乡时,队里派起兴大帮我们做了几天饭,算是带我们,后来,我们就自己做饭了。吃什么?入乡随俗,吃小米饭、小米粥、豆面条、玉米饼、馒头、摊黄(发面的玉米面煎饼)、饺子、包子、黑豆钱钱饭、黄米糕,等等。怎么做?轮流,每人5天。

我在北京也做过饭,但在陕北,满不是那么回事。要自己挑水、推磨、拉风箱,自己收拾柴火。劳动通常是早出晚归,由于干活在山上,比较远,为了节约时间,早饭中饭一般是在山上吃,队里每天派人往山上送饭,收饭时,送饭人站在村子中央,大声呐喊吆喝,各家便赶紧把饭食送去,通常用一个马勺或盆装着水、小米汤等喝的,用布袋装干粮。

水倒在一个大桶里,干粮放在筐里。送饭人用扁担挑上山。因而在山上干活时总能见到和品尝各家的干粮。家境好的,吃的是纯粮做的干粮,也就是不掺糠、麸子或谷叶子的粮食(所幸还没有像三年困难时期那样吃玉米芯粉)。但多数人,干粮里总要掺些糠、麸子或谷叶子等等,即使家境好的人家也常这样吃,这被看作会过日子的标志。

由于做饭不老练,我也闹过笑话。有一次轮到我做饭,段和上山劳动。我做的是“哭赖”,就是把扁豆切成一段一段,拌上面粉放在笼屉里蒸,蒸熟了放上辣椒、盐、酸菜汁等调料吃。那天恰逢下雨之后,天仍是阴沉沉的,我烧了一阵火就没有干柴了,湿柴放进灶膛里光冒烟不起火,根本做不熟饭。

眼看快到送饭的时间了,我的饭还没有熟,急得到处翻持能烧的东西,把暂时不用的高粱秆编的大锅盖烧了,饭没熟,又把挑东西的柠条编的筐劈开烧了,饭还没熟,最后把装粮食的席筒子也一条一条地拆下来烧了,锅里才冒起了腾腾的热气。

这时送饭人吆喝得正紧,我赶紧用饭盒装了一盒送去。长长地出了一口气,如释重负。但晚上段和收工回来后,把饭盒往桌上一摔:“看看能吃吗?”我打开饭盒一看,“哭赖”没熟,没法吃。干了一天的重体力劳动,饿肚子该是什么滋味?我深感歉然。问询后,才知道,是老乡这个给点,那个给点,才让他撑了下来。

喝水:人生下来就会喝水,但到了陕北,我却又不会喝水了。为什么?因为,有时候你必须一气喝下一大盆水,一直喝到嗓子眼,有时候你又不得不一天不喝水。这些,是生来就能会的吗?

刚开始上山干活的时候,乡亲们叮嘱我们,走前多喝点水,我尽管还不大明白其中的道理,但上山前还是额外喝了些水,然而也就是比平常多喝几口罢了,再要多喝,还没那个习惯。到了山上,干了一阵活,就开始出汗了,尽管还是早春天气,但很快就感到嗓子冒烟,特别想喝水,但那里的山都是黄土山,山上根本没有泉水,要想喝水必须下山去。

于是在休息时,我和区延佳渴得受不住,就冲下山,跑到河滩的泉眼,一顿狂灌,我数着,一共喝了39口,觉得实在灌不下去了才停住嘴。而区延佳说她喝了69口水,真能干啊!喝完水,我们返身往山上爬。尽管喝了那么多水,但爬到一半就又渴了。但马上要开始干活,不能再跑下山去喝。水是喝到了,但别人休息的时间,我却花在了上山下山的路上,总这样,自然感到累。要想不那么累,就得像乡亲们教导的那样上山前多喝点水。

以后的日子,我也学会了上山前尽量多喝,怎么多喝?就是把水喝到嗓子眼,再喝一口就喷出来的程度。我逐渐变得特别能喝水,割麦子回来,可以一气灌下一大马勺凉水,或者大半脸盆小米汤。而耐渴的本事也越来越大,早上喝饱了,可以一天不喝水。离开农村后,尽管有了可以随时喝到水的条件,但我似乎已经不习惯经常喝水了。近些年体检时,总说我血液粘稠度高,不知道和早年的这种习惯是不是有关系。

挑水:我们插队的刘家湾村坐落在一个缓缓的山坡上,山坡下是条小河,河边有个从石头缝里流出水来的泉眼,村里人喝的水就来自这口泉。我们轮流做饭,水也归做饭的人挑,一根扁担,两个铁桶,装满水有百十斤重,刚挑水时肩膀生疼,但干久了,肩头压出了死肉,也就不觉得疼了。但遇到下雨天,特别是连阴雨,吃水仍然是个大问题。

一下雨,通往泉水的土路泥泞湿滑,空身走都容易摔跤,更别说挑上两桶水了。有一次,遇上连阴雨,我们的水缸见底了,正为做饭没水发愁,有个老人挑了一担水给我们送来。这个老人好喝个小酒,因此人称“老二两”,喜欢到知青的窑洞来串门,但不多说话,只是憨憨地笑,没想到观察得那么仔细,在我们一筹莫展的时候,顶着雨送来水,解了我们的燃眉之急。

2018-05-28

=========================================================

苦乐年华忆插队

1968年11月初,我和同学们赴陇县下乡,经历了终生难忘的知青生活。如今,岁月已流逝四十余载,当年的小伙姑娘均已到了爷爷奶奶的辈分,但追忆在农村插队落户的时光,有喜有悲,亦苦亦甜,依然是其事历历在目,其人栩栩如生,依然是说不尽道不完的苦乐年华。

风雪关山路

1969年初春,陇县至甘肃马鹿镇的战备公路开工。公社给大队分配了民工名额。知青们无家室拖累,说走就走。我和同学老于(现在陕西汽车齿轮厂)怀着几分好奇,随几个社员牵着送行李粮炊的骡子匆匆地出发上路。我们插队的地方离施工点关山鹿房沟有近百里,硬是凭着年轻力壮,甩开脚板,走了近乎一整天!到鹿房沟时,天已黑得严严实实,双腿又痛又麻,人已困乏到极点,钻进窝棚,倒下便鼾声大作。

阳春三月,山外春风习习,春色点点,山里却积雪未消,寒气逼人。半地下式的窝棚挡不住夹杂着雪粒的寒风侵袭,清晨醒来,只觉被头上又硬又凉,原来是被窝里的几丝暖气都结成了一层薄冰。进山后不久,一场漫天飞舞的鹅毛大雪,纷纷扬扬,使山峦野林银装素裹,一尺多厚的积雪堵住窝棚门,出入难行。我们冒雪出工,扒开冰雪,挖运土石。头上冒出的热汗融化了飘落在衣领帽耳上的雪花,冻结成硬硬的冰壳,一个个都成了“白眉大侠”。

每天爬坡过沟,劳动量不小,还要拾柴做饭,漫山遍野去捡拾枯木。但要识别漆木,不小心叫漆树“咬”了,那一脸一身的红斑直痒得人抓耳挠腮,皮肤破了流脓淌黄水,十天半月不得痊愈。

每顿饭都是一大碗玉米面疙瘩,撒些盐,放几片酸菜叶,又无任何油水。当时吃得肚子胀,可不顶饥。山里水硬,消化得快,拉不了几车土就觉得肚里发空,头冒虚汗,常常处于饥饿状态。我们常跑到附近的小代销店里买些粗造的饼干和八分钱一包的“羊群”烟充饥解乏。

山里天亮得晚,黑得早,出工收工两头不见太阳,但必须要坚持“早请示,晚汇报”,我们几个人站在黑乎乎的山地里,望着周围黑黝黝的山野,无论是风雪扑面,还是饥肠辘辘,都要首先“敬祝”一番,再机械地背诵上几段语录,每人喃喃自语地说上一通“斗私批修”的套话,这种类似宗教的仪式才告结束。现在回想起来,觉得实在愚昧可笑,可却是那个年代的真实写照。

在山里那一个多月,风餐露宿,饥寒相交,真切地尝到“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”的滋味。三十多年后,当我和老于在平坦的公路上驱车前往关山草原游览,途经鹿房沟时,我们的思绪又飞回当年的风雪中。

遭遇蛇挡道

驮粪,是一项技术性不强,又省心省力的农活。给马和骡子背上架两只粪筐,装满土粪,牵着就走,上山吆喝悠悠,下山坐骑晃晃,十分惬意。我对此活路情有独钟,颇感兴趣。记得一天下午收工时,我骑着骡子走在崖边的小道上,望着火红的夕阳照得晚霞灿烂,不由得信口唱道:“朝霞映在阳澄湖上······”

一句未完,胯下的黑骡子突然仰头嘶鸣,惊恐地不住向后倒退,再三吆喝也无用。我抬头朝前一看,不由得倒吸一口冷气:前方崖边的小树上盘着一条一米多长小胳膊粗壮的花蛇,正“哧哧”地吐信。山间小道,一边山崖,一边深沟,无法绕行,只有与蛇夺路!

我只觉得头皮发麻,汗毛直竖,紧张得心里“咚咚”直跳,忙叫身后一起出工的一个半大小子社员看住牲口,急速跳下骡子,从粪筐中抽出铁锨,照着高扬的蛇头砍去。不料,花蛇扭身溜下树,横在路中,又扬头吐信做进攻状。

我见此情景,一咬牙,举起铁锨狠狠斩在蛇脖子上。花蛇扭动身躯挣扎着,蛇尾“噼啪噼啪”抽动作响,又“唰”地一下子缠在铁锨把上。我屏住气,双手使出浑身的力气握紧锨把,死死地向下按着、按着。几分钟后缠在锨把上的蛇身瘫软散落地下,细看花蛇已经身首分家。这时我才觉得一身冷汗,双腿发软。

夕阳西下,天已擦黑。跟在身后的小伙子将蛇头扔下山沟,用树枝挑上蛇身,悠然下山,说是剥下蛇皮能卖钱。回到知青院里,将与蛇之战告知同伴,有人提议做清炖蛇肉解解馋。我说,本人已经杀生,眼前总是晃动着那条花蛇扭动的影子,那里还有什么好胃口。那是尚无生态环保意识,否则就不会置花蛇于死地,而会设法放生,让其回归大自然了。

镰刀把上的语录

四季农活最苦最累莫过于夏收。烈日当头,暑渴难耐,还要翻过几座山峁去割麦。收工时尽管汗流浃背,还得揹几捆麦子带回麦场里。一想起夏收,心中直发怵。当时农村没有联合收割机,即便是有,在陡峭的山坡地里也无用场,只能人凭镰刀一点一点地收割。

最令人佩服的是会使走镰的人。走镰上装有两三尺长的刀片子,两手提住绳扣,挺身直背,一步一甩,割倒一片,那动作恰似一种有韵律、有节奏感的优美舞蹈。

每逢夏收,便是会使走镰的男人们大显身手大出风头的机会,挣十分工的男社员未必人人都会,知青们更是望尘莫及。我们只能虚心求教,从头学起,怎样用刃镰、磨镰,怎样绾麦绳、捆麦个子,怎样防止镰刀伤了手脚。

割一天麦,麦芒刺得胳膊又红又肿,太阳晒得汗水长淌,蛰得浑身上下又痛又痒,真想一头钻到河塘里永不上岸。所以,我和许多知青一样,喜欢在麦场上干活,出大力,流大汗,畅快利落,或者仗着点文化墨水去和麦客争执着丈量地亩,清款结账,而不愿意窝得腰酸腿痛去割麦。

那时,大家议论最多的话题,就是“农业的根本出路在于机械化”,憧憬着山里割麦也能用上联合收割机的美好明天。为了鼓励自己克服困难,战胜苦夏的怯场心理,从精神上树立战之能胜的理念,像那个年代许多通常的做法一样,我在镰刀把上刻下了一段毛主席语录:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。”有的同学还刻上了诸如“敢上九天揽月,可下五洋捉鳖”“不到长城非好汉”之类的名句。

以这样的精神和意志,我们挺过了夏收,学会了“三夏”期间的各种农活,甚至也知道了麦客的辛酸经历。我和大家都在虔诚地以这些理念支撑着自己在生活的苦难中滋生力量和信心。这种近乎阿Q式的精神胜利法,也许是那个时代“精神变物质”这一哲学命题的一个幼稚的标志和最原始的实践吧。

若干年后,当我在大学的课堂上听哲学老师侃侃而谈时,眼前总浮现着镰刀把上那被汗渍浸润得有些模糊的语录。

情漫知青院

1969年夏收后,生产队开始给知识青年盖房。秋收前,五间土坯房屹立在贫困的村落里,显得还有些气势,我们心中却难免有几分酸楚和迷惘,难道就这样在农村“安家落户”?心底充斥着不甘和无奈。从蜗居多半年的土屋搬进新居的那天,大家特别兴奋,跑到县城割了几斤肉,包了顿饺子,一个个吃的心花怒放。当晚又多喝了浓茶水,难以入眠,就谈性大发,天南海北地大聊特聊到天快亮。那时真可谓“少年不识愁滋味”呵!

尽管前途迷茫,心中无底,但眼前的日子还过得有模有样:垒起院墙,自成天地;几畦绿菜,四季生机;制定公约,生活有律。老彭(西安技师学院教授)用他拿手的隶书在门板上留下“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”的伟人诗句,若干年后还能隐约寻觅到万丈豪情的印迹。

男女生搭配轮流值日做饭,每逢节日和下乡纪念日,还要改善一次伙食。十个人共同动手包饺子,两三个擀皮儿的总供不上,“皮儿!皮儿!”的催促声夹杂在热闹的谈笑声中,驱散了终日的劳累和心头的阴云,小院里洋溢着一片祥和温馨的气氛。大张(宝鸡床单厂)的炸酱面别出心裁,没有面酱就用酱油调面糊取而代之,入口也特有风味。

如果光剩男生,做饭更简单;搅一盆稠面疙瘩,待锅里水开后,伸手从盆里一抓,一挤,下到锅里,再飘上几片菜叶,撒两把盐,变成了又筋道又顶饱的“鳖跳崖”,我们如狼似虎依然吃得有滋有味!

记得当时不知谁从那里带回来一只小狗,大伙儿非常喜欢,经常逗乐调教。这个小生灵也很有意思,凡是知青打扮的人进院,它摇头摆尾,跟前跑后,但只要是公社干部和村里农民迈进院门,它却吠叫不止,呲牙咧嘴地向上扑。因此生产队长每次进院前总要大声吆喝:“把狗看住!把狗看住!”等我们把狗稳住后,他才小心翼翼地进来。村里农民都笑道:“知识青年的狗,眼里有层层哩!”几年后,最后两名农友招工离开县城时,那只狗还恋恋不舍地追着汽车跑了好一阵子。