治理新疆(十)

作者 | 罗马主义

为什么清军主帅长龄想要撤退呢?难道一场沙尘暴就把他给吓怕了吗?这似乎有点儿不合逻辑。

而且在整场南下的战役中,似乎没有见到他有什么特别的表现,全靠杨遇春一个人独力支撑,难道主帅长龄完全不懂军事吗?

其实也不尽然。虽然长龄没有作为主将,主持过全面战役,但是他对军事一点儿也不陌生。

自从乾隆年间开始,他就陆陆续续参加了平定甘肃穆斯林新教叛乱,台湾原住民叛乱,以及保卫西藏的战役,虽然没有杨遇春那么厉害,但他也是一个内行。

那么为什么刮了一场沙尘暴?他就要撤退呢?他真的有那么糊涂吗?当然不是!

在担任这个任务之前,他就曾经表明了自己的政治态度,觉得收复南疆四城没有什么意义。

在他看来,清朝自从兆惠攻下南疆以后,除了在这个地方花冤枉钱以外,一点实在的好处都没有,不如趁这个机会,把这个包袱甩了算了。

所以他对南下平叛,一点积极性也没有,可是让他意外的是,道光却选了他作为主帅。

而且更让他意外的是,前面我们说过了,他刚刚奉命出征,才走到半路上,道光皇帝就给他写信,让他考虑在南疆恢复土司制度的可能性,能不能让穆斯林自己管理自己,朝廷就不要再操这份心了,只是保持名义上的番属关系就可以了。

这封信是以密旨的方式发给他的。还没有开打,道光就在泄他的气,让他开始考虑怎么退让,有这么干的吗?所以他不由得开始揣测,道光皇帝是不是也不想打?也想趁机把这个包袱甩了?

而且让他更搞不明白的是,最初道光皇帝任命的平叛主帅,负责南疆作战的钦差大臣,并不是长龄,而是杨遇春,他是一个坚定的主战派,这是人人都知道的事。

可是很快,道光就改了主意,说是杨遇春年纪太大,已经70岁了,主持全面工作太辛苦,怕他体力不支,改让长龄担任主帅,杨遇春只是帮助他管好军事,这是什么意思?

长龄年纪也不小了,也是六十八九的人了,谁都知道杨遇春在军事上是一把好手,南下平叛,明明他就是最好的选择,怎么忽然又让长龄来挑这副担子,道光葫芦里到底卖的是什么药?

表面上看起来,似乎道光是为了保证满人对军权的绝对控制,可是真的是这个原因吗?杨遇春担任主帅,率领千军万马,也不是一回两回的了,怎么这回就不行了呢?会不会是因为他的政治立场呢?

再加上另外一位参赞大臣武隆阿,一路上一直就嘀嘀咕咕,觉得这仗除了“劳师糜饷”外,一点意义也没有,就是打赢了,也无非是重新背上了沉重的经济负担,纯粹是瞎忙活,这也让长龄在想,会不会是他也接到了道光的指示,在对他暗示呢?

因此在杨遇春没有来之前,他就一直留在阿克苏,不想南下,他想搞清楚道光皇帝到底是什么意思,是让他先装装样子,然后再找个借口,说这场战争花钱太多,无法支撑,最后就不再南下了吗?

由于道光皇帝传递给他的信息太混乱,搞的长龄不可能不胡思乱想,所以一直犹犹豫豫,拿不定主意。

可是就在这个时候,直隶总督那彦成,突然上书道光皇帝,指出新疆绝对不可以放弃,一旦没有了新疆,游牧民族肯定就会南下,那么用不了多久,蒙古和青海也就保不住。

到时候清代的国防线,就会像明代一样,压缩在长城一线,游牧民族就会发展壮大,同时也必然会开始不断的对内地骚扰,到时候带来的军费开支,恐怕就不是现在要花的这点钱了。

明代就犯过这个错误,放弃了在新疆的前哨阵地,结果在蒙古的前哨阵地很快也保不住,最后整个关外的少数民族,全都变成了明朝的敌人,明代最后的灭亡,和这个错误政策有重大的关系。

而且那彦成还指出,自从乾隆收复了新疆以后,清朝就再也没有受到过北方游牧民族的袭扰,已经长达70多年了,虽然每年都要补贴新疆一两百万两白银,可是实际上省下的钱,远远超过了和游牧民族打仗,要花的钱,完全不在一个数量级上。

而且一旦开了这个先例,放弃南疆,那将来北疆也可以放弃,既然新疆可以放弃,那么蒙古,青海,西藏都可以放弃,一旦让边疆的少数民族产生了这个想法,从此必然天下大乱,离亡国也就不远了。

所以那彦成认为,不论花多少钱,哪怕倾家荡产,也必须收复新疆。

而且他向道光皇帝建议,一旦平定了南疆叛乱,必须杀一儆百,对参与叛乱的穆斯林绝不留情,同时把南疆四城没有参与叛乱的穆斯林,全部迁往福建,广东,广西,贵州,云南分散安置,然后再从内地招募移民过去,彻底保证边疆的安全。

他的这份公开奏疏,立刻得到了清廷绝大多数官员的支持,让那些一贯主张放弃新疆的人,暂时都闭上了嘴。

那他为什么要上这份奏书呢?因为他收到了杨遇春写给他的一封信,让他觉得局势很严重,必须把这层窗户纸挑破。

那么杨遇春为什么又要给他写信呢?因为杨遇春发现,道光选的人都怪怪的,长龄和武隆阿,一向都是认为南疆除了给朝廷增加经济包袱,实在是看不出来,有其他什么好处的人,道光为什么会选这些人呢?

所以他很担心,道光会不会也是这个看法,派这些人去的目的,就是想借机甩掉这个包袱。

可是他又不好直接上奏,因为他作为一个靠打仗起家的汉臣,如果一味的鼓吹在南疆用兵,很容易让别人联想到,他是不是想借此为自己谋得利益,当成他升官发财的踏板。

作为一个在官场滚打摸爬了几十年的老江湖,他知道很多事,不能光靠一腔热血,而是要有正确的谋略。

于是他就在出发的同时,也给他的老朋友,那彦成写了一封信,给他讲了讲南疆叛乱的情况,以及失去南疆的后果,他相信,和他政治立场相同的那彦成,一定会作出反应的。

而且他知道,作为乾隆朝名臣阿桂的后代,那彦成的政治能量远远高于他,只要他挑起了这场论战,一定会得到朝廷大多数人的支持,让道光受到强大的道德压力,必须做出政治正确的举动。

果然,那彦成上奏以后,朝廷上主战派占了上风,包括道光在内,没有人再敢公开说放弃新疆的话了,或者流露出类似的意思。

当杨遇春赶到阿克苏以后,他立刻就敦促长龄南下,一个重要的原因,也是害怕久拖生变,毕竟在新疆打仗,花钱如流水,如果银子花的多了,朝廷的财政扛不住了,舆论很可能就会再次转向。

从南下以后,杨遇春发挥了他杰出的军事才能,连战连胜,只用了一个来月的时间,就打到了喀什城下,现在已经到了最关键的时刻。

可是长龄这个时候为什么要撤退呢?因为在他的内心深处,一直在想,道光到底在给他打什么哑谜,究竟是想不想让他收复南疆四城?

所以这一路上,他其实一直很纠结,抱着但求无过,不求有功的心态,自然也就进取心不足。

不过让他没有想到的是,清军在杨遇春的指挥下,一路过关斩将,连战连捷,他也就顺水推舟,乐见其成了。

可是当到了喀什城下,一看见10多万穆斯林大军,坚守在英国人修的工事里,凭他以往的战争经验判断,根本就没有任何机会攻破,而且明显杨遇春也束手无策,于是他心里早就在打退堂鼓了。

在他看来,一路打了这么多胜仗,对朝廷也算有一个交代,实在是没有必要留在这里冒险,所以当喀什城下,刮起沙尘暴的时候,他认为见好就收的机会到了,因此主张先后退十里,停下来看看道光到底是一个什么想法,然后再做打算。

当他的建议一提出,参赞大臣武隆阿立刻附和,明确表示支持他的提议,其他的将领一看,三位领导中,有两个都不想打了,赶快就表示和领导保持一致。

不过他这一点小心思,杨遇春心里是猜的一清二楚,所以忍不住的仰头哈哈大笑,看的周围的人莫名其妙,以为他也被穆斯林叛军和沙尘暴给吓傻了呢。

不过杨遇春之所以哈哈大笑,还有一个原因,是因为他已经想出了破敌的妙计。

看见杨遇春笑个不停,长龄忍不住问道:“杨大人何故笑个不停?”

杨遇春当然不会告诉长龄,是因为他已经看透了他的心思,他拈着胡须对长龄笑道:“长大人,恭喜恭喜,这场大风,乃是我大清有德,皇上有道,上天眷顾,天赐我军大破敌兵之机。”

看见众人一脸的狐疑,于是杨遇春又说道:“众位大人,你们都看见了,敌人重兵把守的这道工事,我们无论如何也是攻不过去的,如果硬攻,必然死伤惨重,到时候被敌人打一个反击,我等全都要在此做孤魂野鬼了!”

众人一听心想,你这不是说废话吗!更搞不清杨遇春葫芦里卖的是什么药,只见杨遇春接着说道:“我军远道而来,全靠抢夺敌人的粮草维持,不过现在剩下的,也最多只够10来天的了,而要从阿克苏运粮来维持我们2万大军,相隔千山万水,那也是万万做不到的事情,所以我军也无法在此和敌人相持,因此如果没有刮这风,长大人说的一点都没错,咱们是应该撤退!”

此话一出,更让大家一头雾水,可是杨遇春突然话锋一转,说道:“但是今天这场大风,飞沙走石,刮的太好了,刚才有人担心,敌人会借这个大风来偷袭我们,可是我们也可以借这个大风,来偷袭敌人呀!”

随后杨遇春讲出了他的作战计划,众人听罢,无不恍然大悟,拍手称奇,就连长龄武隆阿也心悦诚服,大呼妙哉。

最后杨遇春正色对大家说道:“我等离家万里,为国尽忠,一路爬山涉水,风餐露宿,浴血奋战,现在已经到了最关键的时刻,绝不能功亏一篑,大家若是以我计而行,必能大破胡虏,名垂清史,流芳百世,众人愿意与我同行乎?!”

大帐内的人听罢,早已热血沸腾,齐声说道:“愿随杨大人赴汤蹈火,万死不辞。”

长龄这个人,虽然政见和杨遇春不同,但是他有一个好处,就是听得进去正确的意见,这个时候他被杨遇春说服了,马上下令:“全军依杨大人之计而行,立刻出发。”

此时已经过了半夜,大风卷着沙尘,打在人脸上,犹如砂纸擦过,而且气温急剧下降,在这样的天气下行军,必须要有非凡的勇气。

但是杨遇春已经向所有的士兵保证,这一仗是最后一场恶战,他们一定能打败敌人,获得大量的缴获,不仅仅收入丰厚,而且很快就可以回家了。

听到了杨遇春的保证,所有的士兵全都兴高采烈,因为他们都知道,杨遇春说过的话,从来都是做得到的。

于是就在这样极端恶劣的天气下,大家跟着杨遇春出发了,没有一个人抱怨,没有一个人畏惧,因为这一路过来,他们早就对杨遇春无比的信赖了。

那么杨遇春的计划是什么呢?他首先派出了锡伯族将领额尔古伦,率领1000名骑兵,顺风沿河而下,尽量把动静闹的大一点,引起敌人的注意,让敌人分兵到下游把守。

而他自己则带领1万多大军,顶风沿河而上,借助沙尘暴的掩护,从河的上游渡过,然后顺风向下进攻,在这样大的沙尘暴下,敌人根本就睁不开眼,他们就可以顺利攻入敌人的工事,一举击溃敌人。

计划很妙,但是实行起来并不容易,特别是顶风沿河而上的这段路,人马不仅仅睁不开眼睛,而且狂风之下,每走一步,都要使出平常几倍的力气。

虽然很难,但是大家却热情高涨,尽管人人都只能低着头,眯缝着眼,在黑暗中高一脚低一脚的行走,不时的被绊倒,可是却没有一个人叫苦,也没有一个人掉队。

艰难爬涉了大半夜以后,清军来到了渡河点,一个水浅的地方,可是由于大风,河水现在也变得波涛汹涌。

虽然河水还不至于把人卷走,但是掀起的波涛,却让人人都成了落汤鸡,再加上降温,让所有的人全都冻的瑟瑟发抖,但是他们也只能忍着,因为他们不能生火取暖,那样就会被敌人发现。

不过正是因为这样艰难的天气,迷惑了敌人,当张格尔收到叛军哨兵报告,说是清军半夜的时候似乎有动静,看见有骑兵顺风沿河而下。

张格尔出门看了看,立刻被巨大的沙尘暴吹得摇摇晃晃,顿时觉得这种天气里,行军实在是太困难了,除了顺风而下以外,逆风而上是不可能的。

于是他觉得清军骑兵就和哨兵看到的一样,不可能耍别的花招,只能顺风沿河而下,等风停了以后过河,并不是十分紧要。

不过为了避免意外,他还是从上游抽调了一些人,前往下游加强防守,因为恰好也是顺风行军,他觉得问题不大。

可是他万万没有想到,杨遇春偏偏就是要攻击上游,这样一来,他就中了杨遇春声东击西,调虎离山之计。

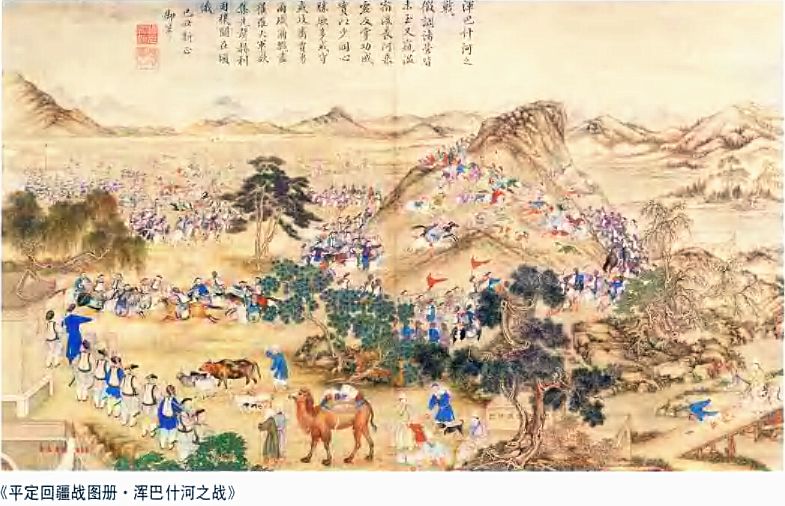

当天刚蒙蒙亮的时候,沙尘暴依然没有丝毫的减弱,顺风而下的清军,终于逼近了敌人的工事,于是枪炮齐鸣,众人呐喊着向敌军发动进攻。

穆斯林士兵全都惊呆了,他们无法相信,怎么会突然有清军出现在河的上游,现在他们逆着风,在沙尘暴中根本就睁不开眼,看不清楚对面来了多少清军,无法瞄准射击。

而且在呼啸的风声中,枪炮声和喊杀声都被成倍的放大,隆隆作响的炮声,让穆斯林叛军以为有成千上万门大炮在轰击他们,内心充满了恐惧。

与此同时,在狂风的助力下,炮弹和箭矢的速度,比以往飞行的更快,呼啸声更加刺耳,让穆斯林叛军胆战心惊。

一夜被沙尘暴折磨得死去活来的清军,这个时候却充分享受了狂风带来的好处,现在他们不仅跑起来非常轻松,而且射出去的每一箭,劈出去的每一刀,刺出去的每一矛,都更加有力。

在沙尘暴的掩护下,清军士兵冲到很近以后,穆斯林士兵才能勉强看清楚他们,而且由于睁不开眼,只能胡乱的向前方开枪,无法对清军构成多大威胁。

清军轻松的就跃上了敌人的工事,敌人的头颅瞬间纷纷飞向了天空,溅起的血雾被大风吹向了后面的敌人脸上,凄厉的惨叫声被风声放大,让后面的敌人全都吓得瑟瑟发抖。

越来越多的清军,从黄沙的迷雾中冲了出来,举着明晃晃的刀枪,一个个就好像天兵天将下凡,把穆斯林叛军惊得魂飞魄散。

正在督战的张格尔,此时也被清军的雷霆之势,吓得双腿发软,魂不附体,一看形势不妙,转身就跑,剩下的穆斯林叛军,顷刻之间,就土崩瓦解了。

战斗迅速变成了一场一边倒的大屠杀,清军以1万人左右的兵力,开始追杀对方10余万人,仅仅付出了数十人的伤亡,就取得了阵斩敌人四五万人,俘虏了4000多人,缴获枪炮辎重无数,如此巨大的胜利果实,堪称军事史上的奇迹。

这一仗彻底摧毁了穆斯林叛军的斗志,喀什城外,穆斯林叛军尸横遍野,浑河水早就被鲜血染红。

清军一路摧枯拉朽,顺势收复了喀什城,从此再也没有遇到像样的抵抗。

几天以后,杨遇春亲自率军收复了叶尔羌,不久之后,杨芳在昆拉(今和田西)击败叛军五千人,擒斩其首领玉努斯,收复了和阗。

清军从阿克苏南下开始,只用了不到两个月的时间,就收服了被张格尔占据了一年多的南疆,再次威震中亚,若论头功,非杨遇春莫属!

今天新疆还能在中国的版图上,我们一定要感谢三个人,兆惠,杨遇春和左宗棠!

要论功劳,左宗棠和杨遇春甚至更大一些,因为他们都是在朝廷企图放弃南疆的情况下,力挽狂澜,独臂擎天,他们为今天中国版图的完整,立下了汗马功劳,是真正的民族脊梁。

可惜的是,由于众所周知的种种原因,在今天绝大多数的历史书上,你找不到杨遇春的名字,几乎没有几个人,知道他所立下的丰功伟绩,这不能不让人扼腕长叹,实在是愧对九泉之下的英灵!

消息传到了北京,朝野震动,没有人想到这么快就平定了穆斯林叛乱,收复了南疆,于是欢声一片。

可是道光皇帝接下来的表现,却有点诡异,他一方面说,杨遇春太棒了,表现的太好了,别累着了,赶快率领主力退回关内,让国家也可以节约点钱。

而且他强调,杨遇春一回到关内,先来到北京,我要当面表彰,考虑到他年纪不小了,以后新疆的事就尽量别劳驾他了,他的位置就由杨芳代替吧。

另一方面,他又埋怨长龄说,你是怎么搞的?这次出征,让国家花了1000多万两白银,却没有抓住张格尔,你就继续留在南疆,赶快把这件事给我搞定,同时给我出个主意,看看怎么善后。

道光的这一串举动,一下子就把长龄搞得更加糊涂了,皇上这是什么意思呢?

把主战派的杨遇春调走,留下他这个对南疆不感冒的主弃派,那皇上到底想要一个什么样的善后制度,是不是他想要让我按他最初提的意见办呢?

这一下子就把长龄给难到了,现在军事上获得了大胜,如果再提那个方案,很可能被人骂成卖国贼,声名扫地。

可是如果不提这个方案,万一逆了龙颜,自己以后的仕途就堪忧了。

更关键的一点是,他搞不清楚道光现在想要的到底是什么,于是揣测来,揣测去,拿不定主意。

让他头痛的还不止这一件事,张格尔现在跑的也没影了,由于他跟浩罕的统治者,上次翻了脸,现在没有回浩罕,带着他的残部,不知道跑到中亚哪个地方去了。

这中亚草原那么大,他又该到哪里去抓他呢?

就在这个时候,伊萨克.穆罕默德.鄂对,就是乾隆朝收复新疆的维吾尔功臣鄂对的后人,清军在南疆最重要的政治盟友,突然求见,说是有妙计相告。

那么长龄最后会向皇帝提出一个什么样的善后建议呢?鄂对的妙计又到底是什么呢?

治理新疆(十一)

作者 | 罗马主义

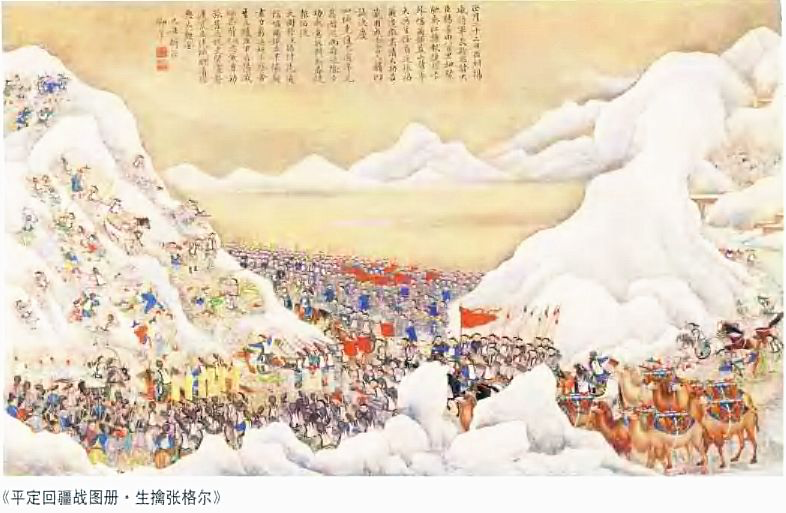

当朝廷下达撤军令的时候,长龄正在喀什处理善后,而杨遇春和杨芳,已经率领大军,越过了清朝边境,进入了今天中亚五国的乌兹别克斯坦和吉尔吉斯坦一带,追踪张格尔的下落。

按照杨遇春的想法,本来是应该在草原上多兜几个大圈子,一方面,要进行一下武装大游行,让周围的国家都知道,大清不是好惹的。

另一方面,也是为了彻底剿灭张格尔和他的残部,以绝后患,所以清军广派使者,通知中亚草原的各个部落,胆敢窝藏张格尔的,不管多远,清军一定会前来剿灭,愿意帮助清军活捉张格尔的,清军一定会给予重赏。

再小再弱的部落,只要这次和清军站在同一个战壕里,以后遇到危难时,清军也一定会提供武力帮助的,因此何去何从,大家一定要好好掂量掂量。

清朝的使者去说这话的时候,那也是威风凛凛,意气风发的,充满了大国担当。可是让他们没有想到的是,他们还话音未落,后方就出状况了。

杨遇春前脚才派使者把话放了出去,后脚朝廷的圣旨就到了,道光皇帝叫他们别在外面瞎折腾了,赶快回来,再折腾下去国库就要花空了。

这皇上都发话了,杨遇春自然也不敢违抗,于是就让杨芳率领2000余人殿后,再找找张格尔,自己就先率领主力退回喀什。

可是还没有到喀什,新的圣旨又到了,道光又在叫穷,叫杨遇春赶快带领主力退回关内,再不走,以后连回家的路费都拿不出来了。

那么道光皇帝说的是真话吗?还真一点儿不假!这个时候,清朝政府的国库,真的就是空空如也。

清代到了嘉庆朝的时候,日子就开始不好过了,原因我们前面讲过,现在轮到了道光执政,一年的财政收入大概就是3000万两白银左右,开支差不多也是这个数。

虽然道光抠门的一塌糊涂,可是还是攒不了几个钱。每年能够收支平衡,有个一两百万两白银的盈余,那就谢天谢地了。

可是光这平定张格尔叛乱一仗,就花掉了1000万两白银,把道光皇帝辛辛苦苦几年来,从牙缝里抠出来的一点点钱,全都花个精光,你说他能不心痛吗?

俗话说,人穷志短,马瘦毛长。你不能指望一个一天到晚,为了一日三餐发愁的人,去考虑诗和远方。

道光皇帝虽然节约,可是作为一国之君,他也想扬名立万,奈何囊中羞涩,有心无力,自然所作所为,都是缩手缩脚,一脸小家子气。

有人可能会质疑了,过去很多历史书上说,清朝政府残酷的剥削老百姓,随意的增加老百姓的负担,那么道光为什么不多征一点税,就把这个事儿解决了呢?

我必须告诉你,虽然清政府在很多方面都不怎么地,在今天的人看来,它既愚昧又腐朽,但是有一件事,它是坚守了底线的,叫做“永不加赋”。

清朝在康雍年间,定下的很低的农业税收标准,一直坚持到清朝灭亡也没有调整过,即使是咸丰年间,太平军一路打到了北京城下,清政府也没有增加过税收。

后来让清政府解决财政危机的,一个是厘金,就是商业过路费,另一个是第二次鸦片战争失败以后,被迫开放商业口岸,意外带来的海关税收。

靠着这两笔新增的收入,慈禧太后一下子把每年不到3000来万两白银的收入,提高到了六七千万两白银。

靠着这些新增的收入,清政府才能打败了太平军,平定了西北穆斯林叛乱,终于安定了国内局势,我在本书的上册已经详细讲过。

而在道光年间,收厘金的方法还没有被人想出来,洋人也没有打开中国的国门,所以他的收入主要还是来源于农业税,说穿了,就是地租。

但是国家发展到这个时候,新增耕地急剧减少,每年的土地总数基本上是一个定数,那他每年的收入也就是一个定数,既然不能开源,他就必须节流,所以他才这么抠。

而且清代在同治以前的皇帝,普遍素质较高,比较自律,所以在这种涉及民生的大问题上,一般都比较慎重。

清代之所以是中国历史上,昏君最少的朝代,一个重要的原因是,清代前期的皇帝都非常能生,通常都有一大堆儿子,实行的又不是长子继承制,所以可以从中择优。

经常看清宫剧的朋友都知道,无论是雍正,乾隆,嘉庆或者道光,这些人最终能够登上帝位,都是经过你死我活的斗争得来的。

因此,这些人自然能力都不弱,而且都有非常强的忧患意识,也有很强的自制能力,懂得自我约束,所以道光肯定也不愿意开加税这个先例。

可是饼只有这么大,要吃的人又非常多,这个馒头分不过来,道光也没有办法,他只能把清军喊回来。

但是这样一来,清廷的外强中干,就暴露无遗了,清军刚刚吹完牛皮,说完大话,摆出了一副“犯我强汉者,虽远必诛”的架势,但是却在中亚草原上没呆两天,就灰溜溜的拍屁股走人了,明显底气不足,自己打了自己的脸。

结果自然是让中亚的一帮小国,对大清的态度,立刻来了一个180度大转弯,从刚开始对大清的敬畏,瞬间变成了蔑视,不再把大清当回事了。

既然中亚的小国能把大清的虚弱看透,那么伊萨克.穆罕默德.鄂对,乾隆朝大功臣鄂对之后,世袭王爷,黑山派的保护人,肯定也不例外,看到清军要撤退,他不由得心急如焚。

为什么会这样呢?因为对他来说,白山派是最要命的敌人,这次张格尔煽动南疆叛乱,受损失最大的,除了清政府,其次就是黑山派的教众。

一看到清军主力的撤退不可避免,伊萨克鄂对,害怕张格尔卷土重来,没有了清军的保护,到时候他们黑山派就吃不了兜着走,于是他就苦思冥想,怎么样让清军在主力撤退之前,能抓住张格尔。

苦思冥想数日之后,终于,他想出了一条妙计,于是就跑来给长龄说。

前面我们说过,长龄这个人有一个好处,就是听得进去别人的意见,他一听伊萨克鄂对的这个主意很不错,于是就立刻通知杨芳,配合执行。

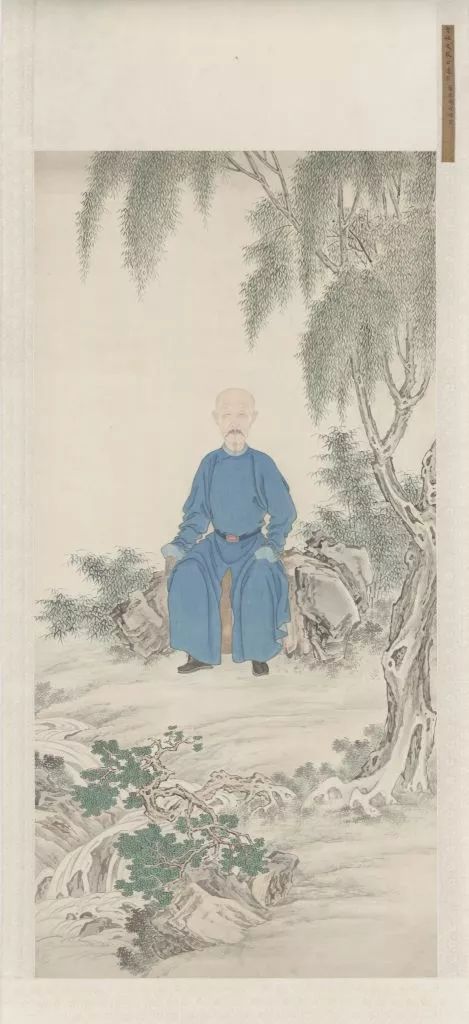

长龄

那么他的计划是什么呢?奏效了吗?不急,我们先按下不表,接着继续说说长龄。

一个人的优点,往往也就是他的缺点,长龄这个人,很擅长听取别人的意见,特别尊重别人的想法,所以总能从善如流。

可是反过来,这也是他的缺点,让他没有主见,常常是谁的声音大,他就摆向那一方,人云亦云,很快他的这个性格,就给他惹了一个大麻烦。

前面我们说过,道光皇帝让长龄拿出善后方案,可是又给了长龄很多互相矛盾的信息,搞得长龄犹豫不决,开始猜度起来道光的心思。

可是长龄左思右想,他也想不清楚,道光到底想让他怎么办?杨遇春这个时候已经回内地了,于是他就跑去找另一个参赞大臣武隆阿商量,想听听他的建议。

武隆阿听完长龄的忧虑,只说了一句话:“长大人,皇上的心思还用猜?那无非就是咋省钱咋办呗!”

这话一出,立刻让长龄感到了一丝宽慰,让他觉得自己的猜测,方向肯定是没错的。

于是他就把自己的想法给武隆阿说了,武隆阿一拍大腿说道:“你的方案和我的想法一模一样,皇上肯定也是这个意思!”

听到了武隆阿的赞同,长龄终于放下了心理负担,赶紧邀请武隆阿和他一起,联名给道光皇帝上奏,提出了他们的善后方法,没想到这封奏书一到北京,立刻掀起了轩然大波,最后就连道光皇帝也震怒不已,这到底是怎么回事呢?

几个月前,张格尔还不可一世,企图做新疆之主,几个月后,张格尔被杨遇春打得一败涂地,满地找牙,瞬间变成了丧家之犬,一路杯弓蛇影,草木皆兵,终于逃往了中亚草原。

但是清军紧追不舍,很快就大兵出境,四处散发通缉令,前往中亚草原来追捕他。

一看清军摆出了一副穷追不舍的架势,张格尔吓得心惊肉跳,他害怕他的下场,就和他的祖辈大小和卓一样,最终被人出卖,死无葬身之地。

所以,当他听说清军向中亚的各个汗国和部落,发文悬赏通缉他的时候,他一度打算,带着他手下的圣战分子,直接逃到阿拉伯一带去。

可是让他意外的是,这种紧张日子没过几天,清军突然又全部退回了边境内,几乎就是刚刚把对他的通缉令,送到各个部落首领手里,结果清军自己反倒走了,雷声大雨点小,虎头蛇尾,让这些中亚部落觉得,清军一点都没有诚意。

这个结果让张格尔兴奋莫名,他推测,清军很明显是后勤跟不上了,没有能力长期在南疆驻扎,自己完全不用怕,大清明摆着就是一个纸老虎而已。

不光他这么想,周围的那些游牧部落的首领们,也是这么想的,于是张格尔受到了鼓舞,开始蠢蠢欲动,打算再回南疆,重新东山再起。

不过虽然清军主力被杨遇春带走,但是杨芳还带着一支小部队,在边境附近游荡,虽然人数不多,但是现在张格尔手下的圣战分子们,早已经听“杨”色变,只要“二杨”之中有一个人在,他们就绝不敢再踏入新疆一步。

可是就在这个时候,张格尔突然发现,好运从天而降了。

喀什城里,有人给他送来了情报,说是清军由于粮草不继,已经全部退走,放弃了喀什城,就连杨芳也撤退了。

现在喀什城内,群龙无首,乱成了一片,大家急需一个主心骨,只要你肯回来,立刻就会成为喀什的主人。

而且送情报的人还说,最近听说黑山派的保护人伊萨克.鄂对,带了上千名黑山派教众,正要南下来血洗白山派,占领喀什城,所以白山派的教众都非常恐慌。

因此,虽然上次大家对你有点意见,可是现在大敌当前,只要你能保护他们,过去的事情就可以既往不咎。

大家现在是盼星星盼月亮,盼着你快点回来,只要你振臂一呼,白山派就会不计前嫌,再次团结在你的周围。

这封信的到来,让张格尔喜出望外,恨不得能长出两个翅膀,立刻就飞回喀什。

可是他被杨遇春打的太痛了,所以现在想起清军,还是忍不住心有余悸。

为了稳妥起见,他又派人到周围的部落去打听,结果周围的人,都听到了南疆穆斯林带来的相同消息,就是清军已经退走。

张格尔终于放心了,他相信这个情报是绝对可靠的,他觉得机不可失,时不再来,于是立刻纠结了500多名圣战分子,赶往喀什,准备恢复他的统治。

长龄和武隆阿,到底联名给道光写了一个什么善后方案,居然让道光皇帝也生气了呢?

长龄的方案是这样的,第一,清廷把管理南疆的所有政府机关,一律撤到阿克苏,并且不在南疆四城驻军,单独在新疆中部的阿克苏一带,留驻8000军队。

第二,把大和卓波罗尼都的孙子,张格尔的叔叔,被扣押在北京的阿不都哈里,派往南疆,掌管南疆四城。

一旦这样实施以后,境外的那些和卓们,他们的敌人就会变成了,在南疆的和卓们,双方必然会为了争夺南疆而大打出手。

这样一来,白山派就不再是铁板一块了,必然会互相狗咬狗,一嘴毛,彻底分崩离析,无法扭成一团绳,也就不对清政府构成威胁了。

对于他们之间的争斗,清廷不必过度介入,完全可以坐山观虎斗,只是在必要的时候,稍加干涉即可,最终实现以夷制夷的目的。

通过这个办法,清政府就可以节约大量的人力物力,彻底摆脱多年来为了控制南疆,所付出的巨大经济负担。

这个方案的本质,就是把南疆的控制权,拱手让给穆斯林,放弃清政府在南疆的存在,只保留名义上的藩属关系。

长龄和武隆阿的奏章,刚刚送到了北京,立刻就在朝廷上引起了轩然大波,朝野上下骂声一片,就连道光皇帝也忍不住勃然大怒。

可能有读者就纳闷了,别人骂可以理解,为什么道光也不高兴了呢?他不是非常抠门,不想为南疆花钱吗?!

其实恰恰因为是抠门,所以道光才不高兴。因为长龄揣度来,揣度去,都是因为他觉得道光抠门,不愿意在新疆多花钱,所以就投其所好,提出了一个这样变相放弃南疆的办法。

可是他万万没有想到,抠门的人还有另外一个习惯,就是已经到手的东西,绝不会拱手让给他人。

还有一点他们忘了,道光皇帝的抠门是被逼出来的,他也不是不愿意做个有为的皇帝,只是由于长期的财政困难,让他放弃了所有的雄心壮志,整天迷失在柴米油盐之中。

道光之前不想打,一上来就找退路,一个重要的原因,就是贫穷限制了他的想象力,因为没钱,所以就害怕任何风险。

因为在新疆打仗,是有很大的偶然性的,即便是在乾隆朝,威名远震中亚的大将军兆惠,都差点全军覆没,也是前后打了两次,才彻底征服了南疆的。

长龄杨遇春到底要花多长时间,才能打下南疆,道光皇帝也猜不准,如果打输了,或者打成了持久战,来回折腾,他可没有乾隆时期那么有钱,绝对玩不下去。

所以他一开始东想西想,犹疑不定,先给自己留条退路,那也是再正常不过的事情。

可是让他出乎意料的是,清军在杨遇春的指挥下,只用了两个月的时间,就打败了张格尔,收复了南疆,这让道光喜出望外。

花了这么大的代价,本来就让道光皇帝心痛不已,好不容易才把南疆拿到了手,你又让号称铁公鸡的道光皇帝让出去,不是如同在道光的心头剜去一块肉吗?那简直是痴心妄想。

所以,道光皇帝看了长龄武隆阿的奏章,立刻暴跳如雷,也就一点不奇怪了。

所以长龄东猜西猜,独独漏掉了道光现在的心态,一不留神马屁拍到马脚上去了,那自然要挨一蹄子了。

道光立刻下旨,大骂长龄昏庸,然后将他撤职留任,立刻派直隶总督那彦成去接替他,为什么是那彦成去呢?

因为我们前面不是说过,那彦成给道光皇帝上了一个奏章,强调绝对不能放弃新疆,而且还提出了一大堆善后方案,于是道光皇帝就想,既然你知道新疆重要,那你就替我去守着吧。

不过临走之前,道光也给那彦成打了招呼,说你原来那个想法,把南疆的穆斯林迁到内地,从内地迁人到南疆去,肯定行不通的!

你想想,几十万人进进出出,需要多少的旅途费,安置费,拆迁费,这个毕竟不是湖广填四川,那两地相距才几百公里的,而且气候环境又相同。

你现在说的是万里之遥的塞外,人人心目中的苦寒之地,想要把那里的人移出来,再从内地移人进去,这没有上千万两白银,肯定办不成。

因为两地的生活风俗完全不同,要做成这件事,一定要以利相诱,待遇丰厚才行,如果不给钱,或者钱不给够,老百姓肯定不干,硬来只会激起民变,到时候又会铺开一个新的烂摊子。

所以先不说你这个方法好坏,单是这笔钱,国库就拿不出来,所以你必须另外想招。

因此,道光皇帝对那彦成的要求是,第一,尽快抓住张格尔,第二,守住南疆,第三,找出一个一劳永逸的办法,避免以后再发生类似的动乱。

不过道光皇帝对那彦成最重要的叮嘱,却是尽量少花钱,最好是不花钱,就做到上面三点。

那彦成听完道光皇帝的这番话以后,头都大了,既要马儿跑,又要马儿不吃草,难度可真不低,那彦成能办得到吗?

1828年的除夕,张格尔率领着500名圣战分子,再次摸进了南疆,他之所以选择这个日子,是因为他知道,内地人这一天一定要吃团圆饭。

因此张格尔心想,如果万一情报有误,清军还没有退走,他们也不可能在这天晚上设伏,相反,他倒可以趁他们过节放松之际,打他们一个措手不及。

可惜的是,让他万万没有想到的,是所有他收到的消息,全都是假的;所有给他送情报的人,全是两面间谍;所有他听到的故事,全都是伊萨克鄂对为他量身定制的,这一切,都是鄂对为张格尔挖的一个坑。

但是张格尔并不知道,他正美滋滋的往下跳呢!让他更没有想到的是,清军既没有退走,也没有在吃年夜饭,他们正在杨芳的带领下,隐藏在沙漠里,戈壁上,雪山中,各条张格尔可能出现的路上,耐心的等着他的到来。

就在内地的百姓,喜气洋洋,欢度春节的时候,把守在边关的清军士兵,却一个个忍饥挨饿,顶着刺骨的寒风,一动不动的等着敌人落网。

张格尔终于在山区的一条路上出现了,很快就被清军发现,但是清军不动声色,悄悄地放他过去,秘密地调动部队,把每一个可能的出路,全部悄悄的锁死。

这几个月来,杨芳已经知道,在茫茫的草原上找一个人,那无异于海底捞针,简直是太难了。

现在鄂对的计谋终于成功,张格尔已经上钩,而杨芳要做的,那就是,一定要把他这条大鱼钓起来,绝对不能让他逃跑。

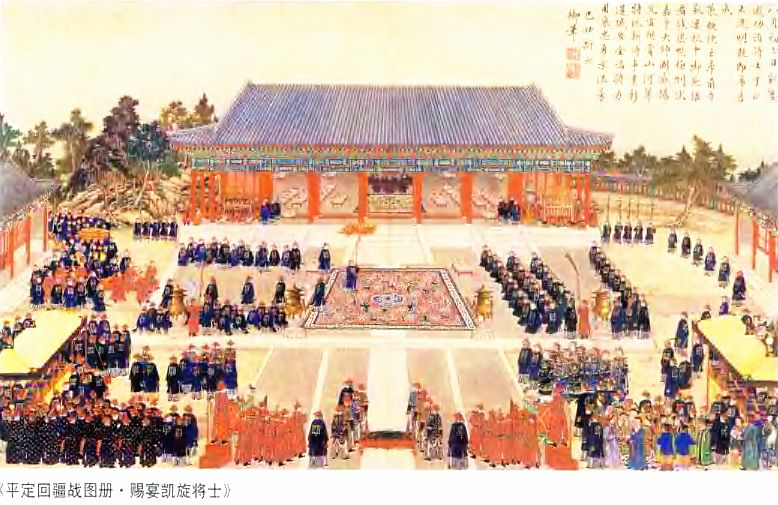

张格尔一路上没有遇到任何阻拦,不由得喜出望外,就在他快马加鞭的赶往喀什的时候,突然只听一声炮响,四周猛地冲出了无数的清军,直奔他们而来,一时间杀声震天。

张格尔和他手下的圣战分子,早就被清军打的,心理阴影面积无比大,所以一听到清军的呐喊声,顿时就吓得魂飞魄散,张格尔立刻调转马头就跑。

杨芳早已布下了天罗地网,张格尔和他的圣战分子们,无论跑向任何一个地方,都受到了拦截。

包围圈越来越小,清军驰马追上圣战分子,火枪和弓箭纷纷向穆斯林叛军的身上招呼,长矛刺穿他们的胸膛,战刀劈下他们的头颅,张格尔身边的人越来越少。

最后,张格尔只剩下他孤身一人,被追到了一个小山下面,于是他弃马上山,企图躲藏起来,结果清军不给他这个机会,死追不放。

张格尔最后一看无路可逃,于是就拔出刀来企图自刎,结果清军一拥而上,将刀从他的手上夺下,把他五花大绑,捆成了一个粽子。

至此,挑起了清代中期,新疆最大的一场动乱的穆斯林极端恐怖分子张格尔,终于落入了清廷之手,他将要为他的所作所为,付出代价。

消息传到了北京,道光皇帝大喜,封立下重大功劳的杨芳为侯爵,使他成了清代贵州省被封侯的第一人,鄂对本来就是世袭王爵,此时也被任命为南疆最大的城市,喀什城的阿齐木伯克,也就是市长,以示奖励。

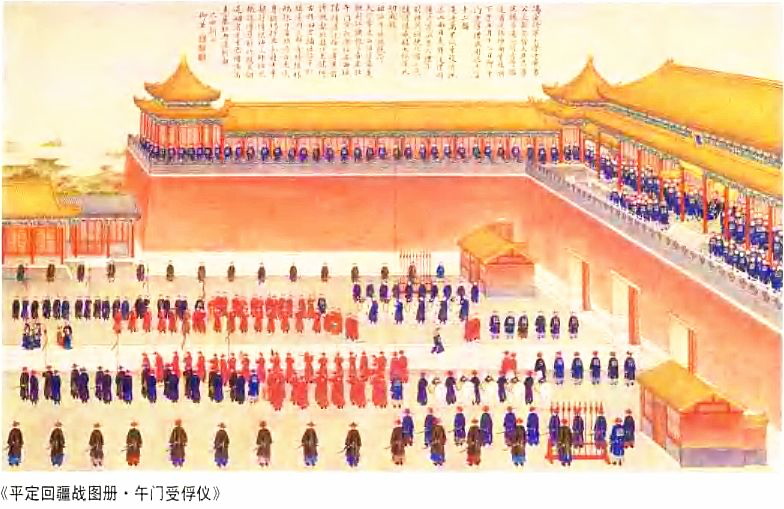

然后道光皇帝命令清军,将张格尔押送北京,举行了盛大的献俘仪式。

张格尔挑起的这场叛乱,是清代中期,边疆地区最大的政治军事危机,战争造成了满汉维吾尔族数十万人的死亡,彻底摧毁了南疆四城在70年的和平中,积累的所有财富,导致南疆地区的经济从此一蹶不振,为后来的冲突埋下了伏笔。

张格尔叛乱的另一个后果,是严重破坏了大清在中亚地区的形象,特别是他把清军战俘在中亚各地展览这件事,导致中亚一带不再把大清当成一回事,让这些小国有了挑战大清的勇气。

张格尔本来以为,他会像他的叔叔们,大和卓波罗尼都的其他儿子们一样,在大清皇帝面前磕个头,认个错,大清皇帝就会宽恕了他,以前乾隆都是这么做的。

但是他想错了,在道光皇帝看来,他和他们的性质是不一样的,大小和卓之战,是宗主国和藩属国之间的战斗,有点儿像封建领主和封臣之间的战争,所以自然会比较宽容一些。

而张格尔叛乱,是纯粹的内政问题,新疆已经是大清不可分割的一部分,在新疆挑起叛乱,试图分裂国家,那就是谋逆之罪,罪不容赦,必须千刀万剐。

于是道光皇帝下令,张格尔在游行示众,举行献俘仪式以后,被押往菜市口,活剐后喂狗,结束了他罪恶的一生。

那彦成奉道光皇帝之命,一路披星戴月,赶往新疆,当他走到甘肃的时候,听到了张格尔被俘的消息,自然高兴万分,他觉得罪魁祸首已经被抓住,新疆的善后应该没有什么大问题了,于是就写信问道光皇帝,他还需不需要去替换长龄?

道光让他还是要去,但是重点放在,如何解决新疆的财政和吏治问题,看看能不能找到一些更好的办法,来解决以前的各种弊端。

于是那彦成继续赶往了新疆,不过让他没有想到的是,一场规模更大的战争,已经在酝酿之中了,新疆从此开始,就已经注定无法平静了。