晚清沧海事下卷 (15)

极端穆斯林统治下的南疆,维吾尔族民众的生活到底有多惨?

治理新疆(八)

作者 | 罗马主义

前面我们讲了,1827年2月,长龄杨遇春带兵南下,刚出发的时候,杨遇春就不准多带人,只准选22,000人。

才走了不到5天,杨遇春又嫌人多了,想只带个万把人南下,这可把其他人吓坏了,都觉得他是不是老糊涂了,开什么玩笑!

敌人十多万,你就带万把人南下,典型的鸡蛋碰石头,疯了吗?

为什么杨遇春不想多带人?因为他可是老江湖了,来新疆的路上,他就发现这里的路太难走,根本就无法为一支规模庞大的军队,提供后勤保证。

从阿克苏南下以后,很快就到了塔克拉玛干沙漠的边缘,杨遇春一看这地形,2万多人的后勤根本无法保证,走不了多远,大家就得饿肚子,所以人越少越好。

可是其他将领都反对他,人少是容易吃饱肚子,可碰见敌人了怎么办?1万多人打十几万,开什么玩笑。

杨遇春说不怕,根据情报,敌人只有一万多专业军人,其他都是乌合之众,不足为惧。

然后他就给大家讲,过去的几十年中,他是如何率领几千人,去打败十几万农民起义军的故事,强调只要能吃得饱饭,专业军人对老百姓,那是有碾压优势的。

可是这话到了其他人的耳朵里,就变味了,觉得他又在摆老资格。自吹自擂不说,还装神弄鬼,拿着大家的生命当儿戏。

他倒是老了,70多岁了,活不了几年了,可是其他人还年轻着呢,大家可不想在这里当孤魂野鬼。

于是全体反对,连主将长龄也不同意,但是杨遇春坚持不能带这么多人,最后讨价还价的结果是,留了三千兵在巴尔楚克。

可是事实马上就证明,杨遇春说的是对的,剩下的将近2万人的大军,南下的日子一点也不好过,因为问题很简单,一人一天就算吃一斤半粮,那也得三万斤粮食,这还不算几千匹战马要吃的草料。

一辆四匹马拉的大车,最多能拉三千斤粮食,10辆大车拉的粮食,也就只够一天吃的,10天就得吃掉上百辆大车拉的粮食,这还不算战马的饲料,那又得上百辆大车供应。

从阿克苏走到南疆,至少要20多天,光是走到那里,需要的马车或者骆驼数就很惊人,这还不算拉武器弹药和大炮需要的车辆,可是清军根本就没有那么多车辆。

但是所有的人都对如此明显的事实,全都视而不见,总想在路上能筹措点粮食,全都寄希望于后勤不出问题。

而从阿克苏南下的路上,一路都是戈壁沙漠,偶尔有点绿洲,那也就只有几百人住,根本就筹措不到这么多粮食,只能靠从后方持续不断的供应。

更何况在沙漠戈壁上搞运输,是最不靠谱的事情,随时都会有意外发生。

结果不出杨遇春所料,才走了几天,后勤就又出问题了,一遇刮风下雪,运粮队就不能及时赶到,大家就饥一顿饱一顿的开始饿肚子了,有些部队甚至都开始杀羸马吃了。

而恰好这个情况,又被张格尔派来的探子发现了,于是张格尔就想抓住这个机会。

张格尔会怎么应对呢?

……

上篇我们说了,这个时候英国人已经走了。英国人为什么走了呢?

前面我们说过,英国人通过翻译清朝的《京报》和《邸报》,然后又通过收买各地驻京办事处传回的奏章,对大清的政策了解得一清二楚。

虽然这些消息不是很及时,传递也需要时间,但是受限于当时的交通条件,清政府的决策实施,也很拖沓,所以这样一来,英国人也能在清政府实施的途中,基本掌握清廷的动向,因此在道光向南疆派兵的同时,英国人也掌握了清廷的意图和决心。

英国人在南疆支持张格尔的目的,是为了探索另外一条和中国贸易的途径,不过他们来到南疆以后,很快就发现,这条路行不通。

英国人来到南疆之前,并不知道新疆和内地之间的距离,等到他们随着张格尔的叛军来到喀什以后,通过翻阅缴获的清政府文件,他们搞清楚了,这里的贸易兴盛,主要是靠清政府输往新疆的军费带来的,由于路途遥远,实际上直接贸易并不多,这和他们最初的想法大相径庭。

其次,他们发现如果扶持张格尔上位,并不能给他们带来什么足够的回报,因为南疆的经济规模太小了,远远不值得为了这一点小事,得罪了清政府,失去了在广州的贸易权,那里可是油水丰厚。

再者,他们得知了清政府下定决心,要收复南疆的消息以后,又目睹了张格尔的所作所为,觉得张格尔的统治不可能持久,所以,要尽快和他划清界限,以免得罪清政府。

于是,英国人悄无声息的来了,又悄无声息的走了,对他们掀起的这场波澜,大清政府从头到尾,都一无所知,没有任何文献有记载。

清政府虽然被蒙在鼓里,但是隔墙有耳,另有高人在侧。俄国间谍自始至终的监视着英国人的一举一动,没有漏掉一个细节。

1827年6月1日,沙俄驻哈萨克斯坦九等文官布宾诺夫,把英国人在南疆的全部活动,写信报告给了沙俄鄂木斯克省省长。我们今天之所以能知道这一切,都是源于俄国人的记载。

文明发展到这个阶段,大清已经远远落后于这两个国家了,和英国人俄国人相比,大清又聋又盲,简直就像一个白痴!

所以后面的100多年里,被他们蹂躏,那也就是自然而然的了!

那么张格尔到底做了一些什么,让英国人觉得他的统治不可能持久呢?

因为英国人发现,他没有钱!

有些朋友私下对我吐槽,说我这本书里,充满了市井气息,一点儿也不洒脱,不是在谈粮食,就是在谈钱,一切决策似乎都围绕着这两件事,不像别人的书里,谈的都是情怀和节操,勇气和决心。

的确,人人都喜欢诗和远方,但是现实是,如果你没钱买飞机票的话,一切都是扯淡。

谈钱确实有点煞风景,但它往往能揭示问题的本质。

有一次朋友们聊天,谈到小时候看过的《水浒》的时候,一个个说的眉飞色舞,我不合时宜的插了一句,告诉大家,小说中所说的梁山,是不可能存在的!

要维持几千人的军队生存,他们不可能固定驻扎在一个地点,因为要“大碗的喝酒,大块的吃肉”,仅仅在梁山附近,无法长期筹集到足够的给养,他们必须像历史上所有的农民起义军一样,四处流窜,否则他们就只能吃糠咽菜。

此话一出,顿时让聊天无法愉快的进行,弄得大家都非常的尴尬,印证了那句老话,“理想很丰满,现实很骨感”!

英国人为什么觉得张格尔无法维持?因为他们看完了清政府的税收记录以后,立刻就知道张格尔无法通过正常的手段,凑集到足够的钱去和清军打仗。

前面我们说过,清政府在新疆的税收只有6万两白银,可是每年却要开支两三百万两白银,不足的部分全要靠内地补贴。

清政府在南疆四城的驻军只有3000多人,和平时期,仅仅是维持费用就高达五六十万两白银。

而张格尔单单从中亚地区就募集了一万多圣战分子和游牧民族,又在当地组织了10多万大军,光是把这些人武装起来,那也得两三百万两白银。

一个人二十两白银的装备标准,是非常低的,基本上是同时期清军普通步兵的装备费用,至于骑兵和炮兵的装备费用,那都是天文数字。

而且光有武器还不够,这些人还要吃要喝,中亚来的圣战分子和游牧民族,提着脑袋不是为你白干的,没钱肯定就走人。

本地组织的军队规模越大,需要的管理人员也数量越多,要维持这些人的忠心,都需要大把的银子。

道光皇帝可以集全国之力,拿出1000万白银来新疆平叛,张格尔只有南疆4城,正常只有几万两白银的税收,而对抗清军,需要几百万两白银的支出,这个巨大的缺口,他该怎么办呢?

他又能怎么办呢!唯一的办法,就是用尽全力的压榨当地的维吾尔族老百姓。

于是,南疆四城的穆斯林,第一次明白了,什么叫做残酷剥削!什么叫做暴虐!被他们骂了几十年的清政府统治,和张格尔治下相比,那简直是挠痒痒!

张格尔先是杀光了所有的汉人和满人,把他们的财产全部充公。

可是清政府当时没有放开向南疆移民,所以来南疆的汉人数量很少,这一点钱杯水车薪,连赏赐浩罕和吉尔吉斯坦盟军的都不够。

于是张格尔又向当地的商人动手,把他们的货物全部充公,可是还是缺口巨大。于是他又只能屠杀当地的黑山派穆斯林,抢夺他们的财产,用来维持正常开支,但是还是不够。

张格尔没有办法,只能向当地的白山派传统贵族,伯克们摊派,而伯克们自然就把这些转嫁给普通维吾尔老百姓,可是小小的南疆四城,要搜刮出几百万两白银,这么一大笔钱来,根本就无法实现。

可是没有钱,又怎么和清军打仗?于是张格尔只有派出中亚来的圣战分子,挨家挨户的去抢,见啥拿啥,稍有阻挠,立刻就拳脚相向。

一时间闹得乌烟瘴气,鸡飞狗跳,惨不忍睹。南疆四城的穆斯林,顷刻之间全都变成了赤贫。

不仅仅如此,来自中亚的游牧民族帮张格尔打仗,不光是为了要钱,也要女人,张格尔无法满足,于是他们就自己动手,在南疆四城到处奸淫掳掠,搞的家家哭声一片。

到了这一刻,南疆四城的维吾尔人,没有迎来阿訇们向他们许诺的“天堂般的生活”,反而感觉坠入了人间地狱,直到这个时候,他们才知道了什么叫做“悔不当初”!

当然,这些并不是在一天里发生的,而是在几个月里,逐步升级的,到了后来就愈演愈烈,最后彻底失控。

所以史书里记载的张格尔“暴虐日甚”,其实和他个人品德的好坏无关,而是他要分裂新疆,和清军对抗,必然会做这些事情。

……

1827年农历2月14日,不是情人节的那一天,清军离开了巴尔楚克,留下了3000兵,剩下的2万人出发了。

但是吃粮的问题依然困扰着清军,更加雪上加霜的是,喝水又成了问题,一路上有很多地方的水源,水量有限,常常是前队的人马就把水喝完,后队的人马,看着已经干涸的水源,只能嗓子冒烟。

一路不顺,饥渴交加。

八天后,清军终于到达了大河拐,于是杨遇春建议,全军休息两天,大家一方面补充水分,恢复体力,一方面等后方的运粮队跟上。

其他的人一看眼前这情况,继续向前,肯定会出事,所以只能照他说的办了。

其实清军到这里已经犯了一个大错误,没有听杨遇春的建议,南下的人太多了,比当年兆惠第二次南下时多了一倍,后勤根本就无法支撑。

如果张格尔像他的老祖宗,小和卓霍集占那样,实行坚壁清野,恐怕清军会寸步难行,光是这南下的几百公里路程,就足够清军头痛的了。

可是张格尔不这么想,他觉得那样太窝囊了,不利于树立个人形象,他要主动出击,打垮清军,因此他带着10多万大军,分批北上了。

就在这天夜里,张格尔的先锋部队2万多人,已经发现了清军,于是派出了3000人夜袭清军大营。

前面我们说过了,杨遇春晚上睡觉之前,那是要把功夫做足的,清军在大营的各个方向上都设有伏兵,结果穆斯林叛军自然讨不到好,被打得大败而归。

激战了大半夜,快天亮时,大家都累得不得了,刚要打一个盹,可是杨遇春却把大家都喊醒,让大家立刻出发。

众人不由得一头雾水,觉得杨遇春你这又在搞什么幺蛾子!

说需要在这里休息的是你,说要在这里等粮的也是你,可是今夜敌人偷袭,打了一夜,大家现在都困得不得了,你却不让大家睡了,不是折腾人吗?

杨遇春却说,谢天谢地,全靠我是福将,所以咱们运气太好了,前面肯定有够我们吃十来天的粮食,骡马牲畜无数,咱们的赶紧去拿。

众人你瞧瞧我,我瞧瞧你,看着胡子花白的杨遇春,都觉得他老糊涂了。

最后还是主帅长龄忍不住了,问道:“杨大人,你怎么知道前方有粮?”

杨遇春一捻胡须,胸有成竹的说道:“这太简单了!昨晚夜袭的敌人,我数了一下,至少有3000多人,那说明附近应该有数万敌人先锋,夜袭的敌人尸体上,都没有带干粮,说明他们的主力离我们最多只有半天的路程。

他们远离南疆四城,在这里以逸待劳,肯定也是带足了粮食的。再加上昨晚他们和我们打了一夜,肯定以为今天白天我们要睡觉,所以不会马上逃走,咱们得赶快去抢粮啊!”

众人一听,立刻恍然大悟,都觉得有理,于是长龄号令全军马上出发。

听到前方有粮食,一路上饥渴交加的士兵们,顿时精神振奋,睡意全无,个个一屁股都是劲,向前方猛赶。

果然没走多远,就在前方看到了一条巨大的沙岗,上面有2万多穆斯林士兵,正在收拾行李,准备撤退,看到清军突然出现,不由得大吃一惊,急忙结阵应对。

2万对2万,穆斯林叛军自然不是清军的对手。

于是长龄和杨遇春率领主力居中,吸引敌人注意力,杨芳和武隆阿率领骑兵,绕到对方的两翼,从侧面绕上沙岗攻击敌人。

穆斯林叛军本来就是准备撤退的,和后面的十几万大军汇合,所以斗志不坚,再加上两翼瞬间就被清军骑兵打垮,三面受敌,很快就全军崩溃。

于是清军全线追击,一直追出了30里地,俘获了2000多穆斯林叛军,只有几十人逃走,剩下的全部被杀死。

这一仗大获全胜,关键是,缴获的粮草辎重,就是打到喀什都够吃了,解决了清军的燃眉之急,于是大家都唱起了那首熟悉的歌曲:“没有吃,没有穿,自有那敌人送上前”。

不好意思,又串台了。

全军在忍饥挨饿了这么多天以后,终于可以大快朵颐,所有的人都想起来,嘉庆和道光皇帝说过,杨遇春是个福将,跟他混肯定是没错的,全军上下顿时士气高涨。

但是杨遇春却很冷静,在和敌人主力接触之前,他又成功的化解了一次险情。

南下的路上,清军发现,有几百名敌人的骑兵,正赶着上万只牛羊,在戈壁上行走,清军一看,这是一块大肥肉啊,所有的人都争着往前冲,但是却被杨遇春制止。

所有的人都很生气,到手的肥肉不要,老头你这又是在搞什么鬼?

于是大家都嘟嘟囔囔的表示不满,可是杨遇春一指前方,厉声呵斥众人说道:“你看这戈壁上,草都没有几根,会有人在这里放牧吗?明显是圈套”。

大家冷静下来一想,是这么回事。果然派出侦察兵一探,两侧敌人埋伏了十多万人,正等着清军抢牛抢羊,队形大乱的时候,趁机攻击。

众人得知了这个情况,不由的揩了一把冷汗,这要不是杨遇春经验老道,很可能就被敌人打个全军覆没了。

……

张格尔在伏兵中,先看着清军见到牛羊以后,队形大乱,不由的心中大喜,激动万分,他觉得计策得逞了。

可是很快,清军又恢复了队形,没人去抢牛羊,不由得又让他失望万分。

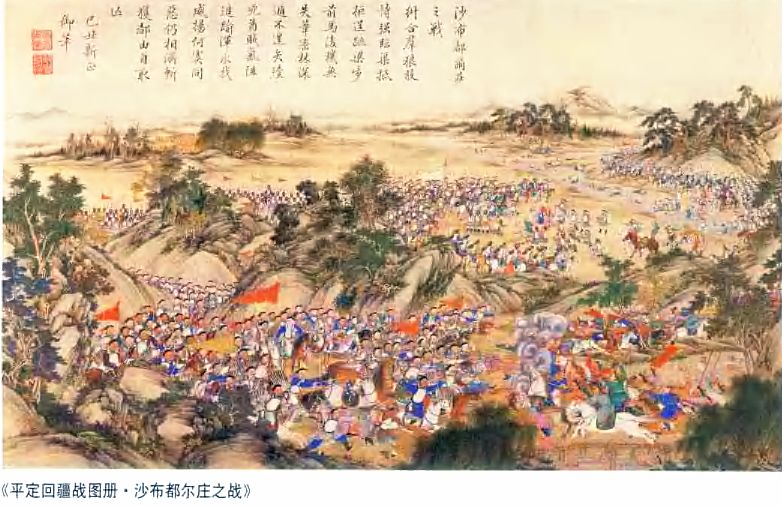

无奈之中,他只有收队回到了沙布都尔,准备据险死守。

虽然有点懊恼,不过穆斯林叛军也不是没有长进,他们根据前几仗的结果,发现清军的骑兵不好对付,于是就掘开河道,让阵地前全变成烂泥塘。

这一招很妙,因为战马无法在这样的地形上冲起来,清军就不能再玩骑兵两翼包抄的必杀技,只能老老实实的从正面进攻,那样穆斯林叛军就可以发挥人多的优势。

……

清军这边,由于连胜了几仗,而且都是大胜,所以众人都很乐观,没有太在意敌人的部署。

可是杨遇春一看眼前的情况,不由得却皱起了眉头,忧心忡忡。

敌人毕竟有10多万,现在把河道掘开,水淹之后,阵地前全变成了烂泥塘,这样清军硬向前冲的话,冲不出速度,穆斯林叛军就可以从容的用火枪射击,那不知道要死多少人,才能靠的近敌人。

不能用骑兵搞两翼包抄,又要设法从中央突破敌人的火枪阵,这该怎么打?就在其他人都兴高采烈的时候,杨遇春却抠起了脑袋。

2万对10万,那是一个错都不能出的,一招不慎,满盘皆输,所有的士兵,都会成为远在异乡的孤魂野鬼,大清也会永远失去南疆,因为它没有钱再来一次远征。

杨遇春不由得陷入了沉思,该怎么办呢?

=======================================================

清政府的移民政策,为什么是清中期衰落的重要原因之一?

治理新疆(九)

作者 | 罗马主义

……

清兵神速入敌群,左砍右射显神威。

敌人无备顿惊乱,木鸡呆立无处飞。

万箭齐发声震耳,战马飞奔似凤龙。

官兵砍杀知情趣,敌人首飞血泉涌。

……

摘自贺灵先生翻译的锡伯族长篇史诗《喀什噶尔战记》。

1827年农历2月25日,冬春相交的南疆,依然寒风刺骨。

清军在今天新疆伽师县境内的某一地,和穆斯林叛军隔河相对,天刚蒙蒙亮,清军就发起了进攻,但是这一仗很难打。

虽然这个时节,河水是一年中水量最少的时候,可是由于敌人掘开了河堤,清军需要在超过膝盖的,来自雪山冰冷刺骨的河水里,前进几百米,才能和敌人交火。

杨遇春也没有什么特别好的办法,他还是打算用骑兵两翼突击,可是过河的时候骑兵驰骋不起来,他必须耍点花招,来分散敌人的注意力。

不过在此之前,他必须要让步兵在河的对岸站住脚,因为他的骑兵数量并不是很多,最终还是要靠步兵来解决战斗。

这可不是一件容易的事,对面张格尔聚集了10多万大军,排出了几公里长的阵型,布满了火枪兵,随便在哪一点要登上河堤,都是要付出重大牺牲的。

为了避免士兵冻伤,杨遇春命令,所有的步兵腿上脚上都涂满了油脂,然后把裤子扎紧,再在裤子鞋子上面涂满油脂,不过如果在水里呆的时间长了,水还是会浸入衣服鞋子,这仗的条件,实在是太艰苦了。

清军首先开始用火炮轰击敌人,当时清军的威远炮,根据杨遇春的书里记载,直射距离接近一千二百米的样子,精度不错,曲射距离可以达到四千步,大概在6公里左右,但是没有准头。

清军轰击对方的同时,步兵也开始下水,不过并不是真正的渡河,他们是在测试对方的反应。

长龄,杨遇春,杨芳,都拿着望远镜在后方观察,根据杨遇春书里的记载,当时清军已经有了这个东西。

杨遇春要测试的是,敌人会不会立刻向清军可能的渡河点集中,只要他们的指挥官做出这个举动,那他就有办法对付他们了。

果然,负责前线指挥的浩罕将领色提巴尔第,立刻命令周围的部队,抽调一部分人,向清军的渡河点集中。

看到了这个情况,清军的几个将领相视一笑,看来一切都如杨遇春的预计,清军今天是可以过的了河的。

于是清军又在另外几个点开始了炮击,然后又有清兵下水,于是穆斯林军又开始向这几个点集中,结果无意之中,就在每两个点之间,形成了薄弱处,这里才是清军真正要突破的地点。

当然,戏还要演得再真一点,才能把敌人都吸引过来,清军在距离敌人一两百多米的地方,停了下来,人人之间散的很开,开始用火绳枪和抬枪轰击对方,当然穆斯林军也以密集的火绳枪回应。

不过在这个距离上,双方谁都很难打中对方,因为这个时候,火绳枪和抬枪都要曲射才能打到那么远。

战场上一时硝烟弥漫,枪炮声震天,双方弹如雨下,但是没有几个人倒地,越来越多的穆斯林火绳枪兵,被吸引到了这几个点,加入了对河中间清军的攻击。

杨遇春看见差不多了,就对杨芳点了点头,于是杨芳立刻驰马离去,他要指挥真正的部队过河。

他们要渡河的地点,都是前一天晚上探查过,相对较浅,有芦苇掩护的地方。

这些部队刀牌手在前,长矛兵居次,随后是弓箭兵,鸟枪兵,抬枪兵。他们以最快的速度冲向河对岸。

穆斯林叛军很快就发现了他们,就在他们打算分兵去帮助的时候,刚才佯攻的清军,突然开始向岸边逼近。同时他们背后,又有清军的马队下水,冲了过来。

要不要过去支援,穆斯林叛军不由的有点犹豫,可是杨遇春要的就是他们这个心态,等他们下定决心的时候,清军已经打垮了薄弱处的守兵,登岸了,眼前的清军又退回了河中间,马队也只是虚晃一枪,重新回到了岸上。

清军上岸以后,迅速结成了速战阵,开始向两边推进,火器和冷兵器交替前进,打的穆斯林步兵损失惨重,渐渐有点儿不支。

后续的清军步兵,也迅速开始过河,支援这几个桥头堡,很快每个点都有了上千人,而且把火炮也拉了过去。

虽然清军奇袭得手,但是距离分出胜负,还早的很。

打到这个时候,穆斯林叛军也已经回过神来,立刻调集重兵围攻这几个桥头堡,虽然死伤惨重,但是他们毕竟人多势众,双方很快就处于了胶着状态。

虽然穆斯林叛军无法把清军赶下水,可是清军也无法继续扩大阵地,这对清军很不利,因为清军人少,全靠战术协调来打击对方,持续久了,对方就会渐渐摸清套路,想出反制的招数,而且清军随身携带的弹药和弓箭有限,一旦用完,后果将不堪设想。

于是杨遇春急忙祭出了他的杀手锏,趁着穆斯林叛军和渡河清军打得激烈的间隙,命令骑兵迅速过河,从两翼包抄敌军。

清军虽然迅速渡河,可是他们一登岸以后,却发现情况不妙,由于这招用了太多次了,穆斯林叛军早就有了防备。

清军骑兵登岸以后,发现穆斯林叛军在两翼早就组织了两个长矛大阵,背后有骑兵用火绳枪掩护,清军一时也无法突破对方,战斗全面陷入了僵局。

河那边杀声震天,河这边的清军将领,不由得人人手里都捏了一把汗,这要是不能迅速的撕裂敌人的阵型,时间久了,清军人少,肯定会被打败。

所有的人都望着杨遇春,希望他马上拿出妙招,可是杨遇春这个时候,早就紧张得汗流浃背,他也不是神,这个时候他也无计可施。

所有人的心,不由得全提到了嗓子眼上……

清代到了中期为什么会衰落?除了白银问题,人口增加问题,新疆穆斯林叛乱带来的沉重经济负担以外,其实还有一个重要原因,就是清代的移民政策,这是被大家长期忽略的一个问题。

西方为什么能崛起?为什么进入16世纪以后,再也没有遇到马尔萨斯陷阱?有人说是工业革命,有人说是美洲带来的高产农作物,其实这都没有说到要点上。

因为工业革命是在乾隆晚期才开始的,在此之前,欧洲的农业水平还不如中国,至于高产的美洲作物,中国也没有比欧洲晚多久,就也获得了推广。

真正的原因是,欧洲通过开发殖民地,把大量的剩余人口,移往了这些地方,从而推迟了马尔萨斯陷阱的到来,然后等到工业革命爆发以后,他们就不在乎这个问题了。

实际上清代也有这个机会,但是他们却没有抓住。如果清政府能早点开放向东北和新疆移民,鼓励向东南亚移民,清代的危机至少要后推几十年,历史很可能就会发展的不一样。

清政府最大的错误是,把东北当作他们的龙兴之地,长期不允许汉人向那里移民,同时把移往东南亚的中国人,全部视为叛徒,没有加以保护,使清朝的人口增加,全部集中在了内地。

清代耕地的增加,到了嘉庆道光两朝,已经停滞,可是人口却依然源源不断的增加,老百姓的生活水平,自然直线下跌,就掉入了所谓的马尔萨斯陷阱,所以从乾隆晚年开始,农民起义就不断爆发,又进一步加深了这种危机。

如果早点开放向东北移民,鼓励向东南亚移民,至少能疏散几千万,甚至上亿人口,就会极大的缓解社会矛盾,推迟马尔萨斯陷阱的到来,随后的历史发展,就很可能会有变量。

乾隆虽然收复了新疆,可是新疆后来的所有问题,却也都是他埋下的,最重要的一点,就是他不准汉人向南疆移民。

兆惠击败了大小和卓,收复南疆以后,实际上由于长年战乱,新疆人口损失严重,总计不到30万人,空闲的可耕地,可以说是非常之多。

如果清政府在这个时候,有计划的从内地迁移四五十万贫民来到南疆,就会改变南疆的社会结构,当时这种事不是没有先例,比如湖广填四川,就是完全由政府组织的。

这样会带来几个好处,第一,通过汉族农民的到来,可以提高南疆的生产力,通过向他们征税,可以实现自给自足,摆脱财政上的沉重负担。

第二个,改变宗教信仰,人口比例,驻军来源,让伊斯兰教在南疆的影响力大幅下降,后来的多次宗教叛乱,就不可能会发生。同时也避免了战争带来的巨额开支,从而减轻内地的社会矛盾。

对中国近代史影响最大的一点是,如果同治年间,新疆没有发生动乱,左宗棠没有花几千万两白银来收复新疆,那么这些钱,很可能有相当一部分,就会用在洋务运动和海军建设上了,那么中国后来的命运,可能就完全不同。

可惜的是,清代的人没有这个远见。

当时乾隆虽然小规模的向北疆移民,可是为了安抚南疆的穆斯林,给他们一个更好的生存空间,他禁止汉人向南疆移民。

他以为单纯通过提高穆斯林的生活水平,降低穆斯林的税赋,穆斯林就会对他感恩戴德,他错了!

穆斯林社会的舆论权掌握在阿訇手里,而阿訇和儒家统治阶级之间,有着不可调和的矛盾,只要有阿訇在,不管你对穆斯林老百姓有多好,穆斯林迟早都会被他们煽动起来,反对儒家文明。

还有,穆斯林的朝觐制度,也决定了他们不会忠于中华文明,他们会天然的和阿拉伯文明占在一起,他们的心永远在麦加。

阿訇和朝觐问题不解决,伊斯兰教不实现本土化,冲突的种子就随时存在,即便政府做的再好,矛盾也无法化解,它只是暂时被压下去而已。

所以在当时的治理水平下,最好的办法就是移民,而乾隆的政策反其道而行,从清代中期开始,当穆斯林的人口迅速增加,伊斯兰教的力量壮大以后,叛乱就再也没有停止过,直到今天。

新疆每隔一段时间就发生的穆斯林叛乱,不仅仅让国家损失巨大,也让南疆的穆斯林,始终陷入了窘困和悲惨的境地,说到底,都是乾隆当年限制移民造成的。

哎!成也萧何,败也萧何。

当然,这些都是马后炮了,但也可以作为经验教训,让后来的人多一个思考方向,写历史,本来就是为了起到这个作用的。

好了,闲话少说,让我们再回到金戈铁马,气吞万里如虎的古战场上,继续讲沙布都尔之战。

前面我们说过了,杨遇春是一个福将,运气好的不得了,大小参加了几百场战役,连汗毛都没有伤过一根。

就在清军眼看就要不行了的时候,幸运之神再次笼罩了他,穆斯林叛军存放的火药,意外被清军炮弹击中,发生了爆炸,巨大的气浪,霎时就击倒了上千名叛军。

然后跟着又发生了一件更幸运的事,在阵线后面上百米开外的穆斯林叛军总指挥,身披重甲的浩罕将领色提巴尔第,鬼使神差的,不知道被从哪儿飞来的一支箭,射中了他唯一没有甲胄保护的眼睛,当场毙命。

两桩接踵而来的意外,顿时让穆斯林叛军大乱,而清军骑兵趁此机会,一下子突入了敌人阵地,同时清军步兵,也迅速的把敌人分成了几段。

于是穆斯林叛军再次全军崩溃,落荒而逃,清军趁势追杀,阵斩了1万多名敌人,由于此时天色已黑,大部分穆斯林士兵还是逃脱了。

张格尔也在乱军中逃脱,不知道他会不会诅咒他的神,关键时刻这么不给力,简直不如杨遇春的幸运神那么威猛,所以,以后真的需要特别大的运气的时候,我一定要去崇州杨遇春府,拜拜杨遇春。

张格尔退到了阿瓦巴特,(大概在今天的伽师县城附近),这仗输得不明不白,让他心有不甘,于是他又重整力量,决定再和清军一较高下。

虽然这场战斗又打败了,但是张格尔和他手下的将领,也在飞速提高,他们决定以其人之道,还治其人之身,也用计谋来对付杨遇春,他们准备耍什么花样呢?

清军再次大获全胜,众人全都兴高采烈,可是杨遇春却发现,敌人也在迅速的提高,他必须抓紧时间,立刻打垮他们,不能给他们喘息的机会,免得他们快速迭代。

于是第二天,清军迅速的追了上来,当晚就赶到了阿尔巴特,杨遇春为了震慑敌人,直接把大营扎在了离敌人不到一里地的地方。

当天晚上,杨遇春也没有闲着,他总结了前一天的战斗经验,发现自己的老套路被敌人摸透了,他必须出新招。

烛光下,杨遇春苦思冥想,半夜的时候,他叫醒了锡伯族将领额尔古伦,面授机宜,让他率领锡伯和索伦营1000多名骑兵,立刻出发,他给他们安排的是什么任务呢?

第二天一早,天刚蒙蒙亮,双方就立刻摆好了阵型,张格尔在一座不算太高的小山下部署好了队形,但是实际上,这并不是他的主力,他把他的精锐全部都埋伏在小山后面,特别是浩罕和吉尔吉斯坦骑兵。

他的想法是,开战以后,他的士兵边打边退,把清军吸引上小山,等到清军上到半山腰的时候,他派出骑兵突然从山顶冲下,步兵随后跟上,一举击溃清军。

这个计划非常精妙,借助山势冲下的骑兵,速度会非常之快,威力也是相当凶猛的,照理来说,清军无论如何也不可能抵挡的住。

想到这里,张格尔非常开心,他觉得杨遇春应该是没有办法了,随便他有多幸运,也不可能躲得过他这致命的一击……

杨遇春又摆出了传统的阵型,步兵居中,排成速战阵,骑兵在两翼,然后就抢先发动了进攻。

清军和敌人一接触,穆斯林叛军就开始向山上退,不过杨遇春一眼就看出来了,这不是被击败,而是有计划的撤退。

敌人要干什么?杨遇春不由得心中一凛,紧张的思索起来,难道是要用滚木擂石?但他仔细的观察了这座小山,坡并不是很陡,山也并不是很高,用那东西的意义不大,那敌人想干什么呢?

他突然注意到,敌人部队里的骑兵好像少了很多,然后他立刻明白了,张格尔要干什么,不由得捻须一笑,于是他回头给杨芳滴咕了几句,然后指了一个方向,杨芳心领神会的也跟这一笑,立刻骑马离去……

渐渐的,战斗延伸到了半山腰,突然之间,大队的中亚骑兵,突然出现在山顶,开始组织队形,他们的身后跟满了步兵,山腰中的穆斯林士兵,迅速向两侧让开,恰好就是杨遇春刚才指给杨芳的位置。

来自浩罕的两个圣战分子,素丕察克、占巴克负责指挥这次冲击任务,他们率领着大队骑兵,已经排好了长长的骑兵冲击线,正准备发动冲击的时候……

突然之间,从清军的战线上冲出了几百只老虎,狂吼着冲向了穆斯林的骑兵,穆斯林的战马全部惊了,纷纷高高的扬起了前蹄,把穆斯林骑兵摔下马来,出自本能的反应,全部掉头就跑,然后又把后面跟进的穆斯林士兵,冲的乱七八糟。

所有的穆斯林士兵,都被这个突然出现的情况给惊呆了,一时间队形大乱,清军乘机全体压上,一下子就占领了山顶,变成由上向下进攻。

但是穆斯林叛军经过前面几仗以后,战术素养也在快速提高,他们立刻退到了山底,重新组织了阵线,准备继续负偶顽抗。

就在这个时候,突然之间,他们的背后响起了震天的马蹄声,随即飞来了密集的箭雨,1000多名锡伯和索伦重甲弓骑兵突然杀到,穆斯林士兵腹背受敌,顿时乱作一团,顷刻之间就全线崩溃。

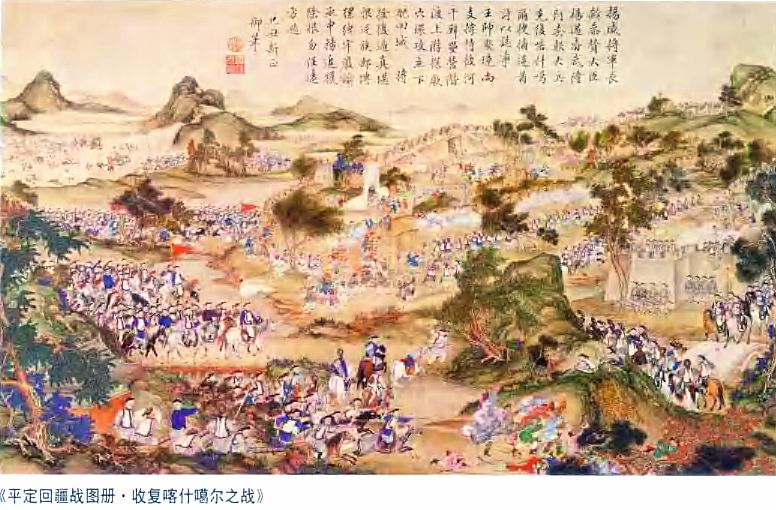

于是清军全线追击,一路击毙二万多敌人,俘虏2000余人,浩罕将领素丕察克、占巴克全部死于乱军之中,清军大获全胜,很快就追到了张格尔的老巢,喀什城外的一条大河前。

可能有读者会说,等等!先说说刚才的老虎是从哪里来的?

呵呵,哪里有什么老虎!那是清军的虎衣藤牌兵,虽然叫做虎衣藤牌兵,但是他们一般不穿老虎衣服,因为那玩意儿对人无效,所以在正常情况下,他们穿的也是清军的号衣,因此穆斯林士兵并不知道他们的存在。

只有一个场景,他们需要穿老虎衣服,那就是进攻战马群的时候,而且他们会集体模仿老虎的叫声,第一次看见穿老虎衣服的士兵,又听见老虎的叫声,普通的战马,一定会被惊吓坏的,这是动物的本能。

不过清军虽然有这个绝招,但是平常很少使用,因为多来几次,战马就会适应,不害怕了,所以一定要到最关键的时候才用。

而穆斯林叛军企图用骑兵冲击半山腰的清军时,就是最关键的时候,而且破解的唯一招数,只有虎衣藤牌兵,所以杨遇春就亮出了他的底牌。

至于锡伯和索伦营,想必读者都能猜得到,杨遇春考虑到继续用骑兵两翼包抄,对方已经适应了,不如干脆半夜就派骑兵,远远的绕到敌人背后去,等到战斗的关键时刻,突然从背后攻击敌人,让敌人防不胜防。

结果这两记绝杀,在关键时刻都发挥了作用,穆斯林10多万叛军,狼奔豕突,一路逃回了喀什,双方隔河相望。

张格尔决定孤注一掷,他命令所有维吾尔族15岁以上的男子,必须全部参军,不从者立即处决。

于是他很快又筹集起了一支十几万人的大军,再次变得信心满满,因为他还有一个杀手锏,就是英国人之前帮他在河边,修的长达十多公里的野战工事。

清军虽然一路大胜,可是来到河边以后,他们突然被眼前的敌人工事,给惊呆了!

只见敌人的战线前有三道防御工事,战线后每隔一定的间距都有火力支援点,炮不是随便的摆在炮台上,而是部署在专门挖好的射击阵地里,除非对方直接命中,否则无法摧毁阵地里的火炮。

在整个阵地里,敌人部署了一百多门火炮,数万只火绳枪,1万多骑兵,部署了大量的陷阱,防马钉,鹿角,柴障,火力搭配合理,再加上前面宽阔的大河,没有任何漏洞可击。

众将看吧,不由得面面相觑,他们已经明白,绝不可能攻下这道阵地,设计的太巧妙了。

清军打穆斯林叛军,靠的就是专业性,可是在英国人修的这道工事面前,他们立刻都变成了业余选手,小学生级别。

所有的清军将领,第一次感到了心中没谱,连杨遇春也不停的捋着胡子,紧锁双眉,一语不发。

于是主帅长龄立刻召集大家开会,从下午一直开到了半夜,研究来研究去,大家的结论是,即使穆斯林叛军再不专业,可是有了这道工事,清军无论怎样进攻,肯定都会损失惨重,最终大败而归。

大帐里的气氛很沉闷,就连一向最足智多谋的杨遇春,这个时候也是背着双手,在大帐里踱来踱去,摇头晃脑,长吁短叹,似乎也没有了办法。

就在这个时候,帐外突然刮起了狂风,一时间飞沙走石,伸手不见五指。

看过敌人工事以后,心情一直很压抑的主帅长龄,这时候更加感到沮丧,甚至渐渐变得有点恐慌。

于是他就建议,清军既然无法突破敌人防御,不如立刻全军撤退,暂时脱离敌人,后退十里,避免被敌人趁乱偷袭,等想好了办法,再重新来攻。

众将纷纷附和,都觉得这是一个好主意。然后就把目光全都落在了杨遇春的身上,等着他点头。

杨遇春这时正一边捋着长须,一边盯着帐外,听着狂风的呼啸,人在神游之中。

突然之间,只见他背起了双手,开始仰头大笑,主帅长龄心想,天哪,我还以为就我一个人心虚,看来这老头也吓傻了。

接着杨遇春说了一番话,立刻震惊了所有的人,那么杨遇春究竟说了什么呢?