短史记(十九)

辟谷术,一种害人不浅的传统垃圾 | 短史记

“辟谷术”再次害人。

据新京报等媒体报道,一名叫做李某燃的26岁男子,在黑龙江铁力市“日月峡老年森林康养中心”接受数十天天所谓的“辟谷治疗”后,于2020年6月21日不幸去世。据死者母亲披露,让李某燃辟谷,是康养中心所谓“气功大师”刘尚林的建议,“问刘尚林辟谷要多长时间,他回复说长一点吧,有辟90天的、还有82天,李某燃就辟谷60天到70天,先看看情况吧”。按照刘尚林的指示,李某燃在母亲的监护下每天不吃饭只喝水。辟谷至第38、39天时,即已不能站立,也不能行走。刘尚林却说,再坚持坚持,到第60天,李某燃的病就会好利索。

“气功大师”之流该负何种责任,自是交由法律来裁决。这里只集中说一说“辟谷术”究竟是个什么东西。

“辟谷术”自它出现之日起,就是一种骗术。

几乎所有宣传“辟谷术”的材料,都会将其追溯到庄子的名篇《逍遥游》,里面说,藐姑射之山上住着神人,这神人肌肤如同冰雪,“不食五谷,吸风饮露”。其实,庄子只是在讲故事,非是在讲事实。当然,假故事里也可以潜藏真愿望。物质高度匮乏时代的人,幻想一下有某种办法可以不用吃粮食、只要喝风饮露就能活下去,是很自然的事情。

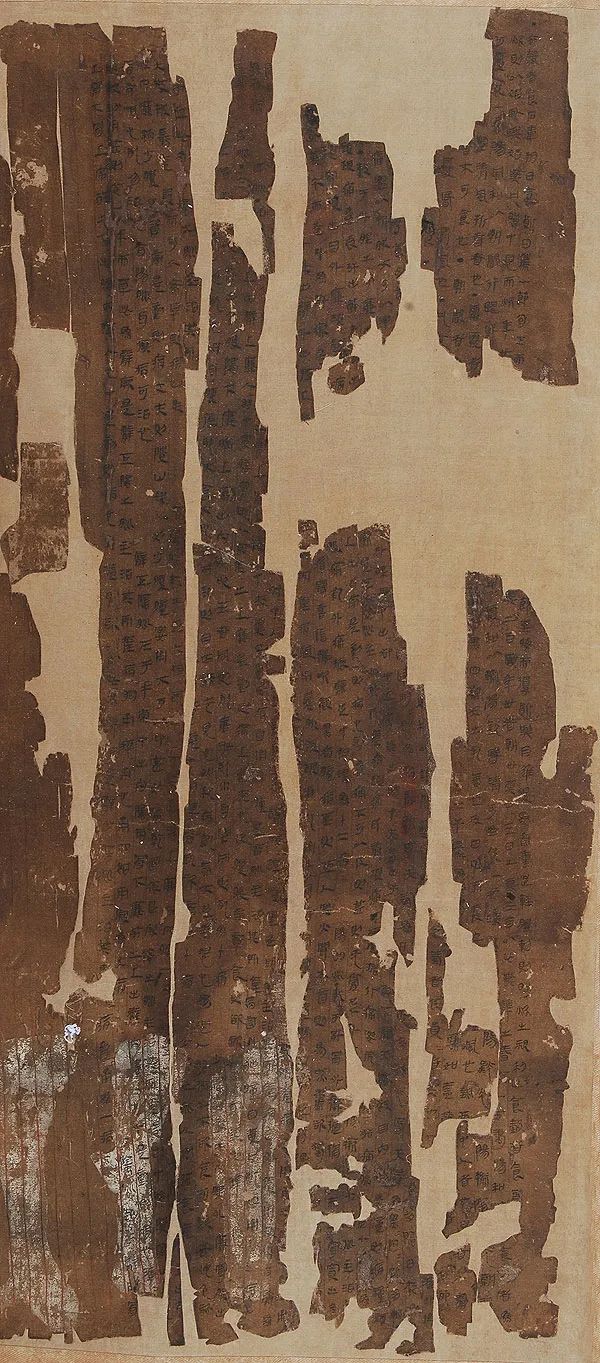

“辟谷术”的正式成型,始于长沙马王堆汉墓出土的《却谷食气篇》。据唐兰考证,这篇出土文献是汉初的写本,也就是汉高祖、汉惠帝时期的东西。当代“辟谷术”的基本内容,如不吃五谷改食茯苓之类药物,不吃五谷只喝清水等,都可以在《却谷食气篇》里找到。里面还说了一大堆春天该吃什么气,夏天该吃什么气,秋天该吃什么气,冬天该吃什么气,为什么这种气不能吃,为什么那种气又能吃……

《却谷食气篇》的作者已不可考。这篇东西被造出来,目的并不是解决穷人的物资匮乏,而是想要兜售给那些追求长生、渴望成仙的达官显贵。西汉的开国功臣张良,就是其中一个典型的目标用户。《史记》里说他跟着一个叫赤松子的人“学辟谷”,追求“导引轻身”,想要长生不老得道成仙。马王堆汉墓的主人轪侯利苍,也是一个典型的目标用户,他把《却谷食气篇》埋在自己墓里,说明他和张良一样,也相信此道。汉武帝也供养过一个号称“有辟谷之术,延年之方”的神棍李少君。

遗憾的是,修炼“辟谷术”的他们,都不长寿。张良只活了五十岁上下,利苍只活了三四十岁。如果不是吕后出面干预,让张良“不得已强听而食”,不得不终止辟谷恢复吃饭,他的寿命只会更短(《史记》里说张良恢复吃饭后又活了八年)。向汉武帝兜售辟谷长寿之道的李少君,则早早地死在了汉武帝之前(不过,刘彻绝不肯承认自己被骗,命人仍继续按李少君的方子炼丹)。另一个被拿来为“辟谷术”做广告、号称活了八百岁的彭祖,也被汉人王充认定为是个短命鬼,且强调他之所以短命,一个重要原因就是不该练什么“辟谷术”。

到了东汉末年,又出了一个号称深通“辟谷术”的大骗子郗俭,且被曹操招到了身边供养。《后汉书》里说,郗俭只要嘴里含一个枣核,就可以长达五到十年不吃东西。曹植也在《辩道论》里现身说法为他鼓吹,说自己与郗俭一起饮食起居了一百天,发现他确实没吃东西,但行动犹如常人。

其实,曹植是被郗俭给骗了。据葛洪后来披露,郗俭在辟谷时会吃一种“蒸丹小饵”,具体成分不详,可以将之简单理解为丹丸模样的营养球。这个营养球,大约就是《后汉书》里提到的那枚辟谷时必须含在嘴里的所谓“枣核”。另一个可证郗俭是骗子的材料,见于曹丕的《典论》。曹丕说,郗俭这人对外声称自己“能辟谷,饵茯苓”,名气很大。他刚被老爹曹操召来邺城的时候,城里想要长寿登仙的达官显贵们都沸腾了,“市茯苓价暴数倍”,众人纷纷抢购茯苓备用,只待郗俭一来,就要在他的指导下开始修炼“辟谷术”。结果却发生了惨剧,一个叫李覃的官员,按照郗俭的指导不吃五谷,只吃茯苓和水,“殆至殒命”,然后就送掉了自己的性命。

自两汉至明清,“辟谷术”骗子层出不穷,行骗对象也渐从达官显贵转移至市井百姓。但行骗的手段并无长进,仍以郗俭式的秘藏营养球为主。明代人张应俞在《杜骗新书》里,讲过一个“服孩儿丹诈辟谷”的骗子故事,即是如此:一僧人自称能辟谷,可以七八天不吃饭,骗了许多百姓。县官褚某劝众人不要上当,百姓反说自己亲眼见证绝对是真。县官只好派人将僧人抓来,安置到空屋之中,派人秘密窥视。结果发现所谓辟谷,不过是饿了就把脖子上挂的暗藏食物的大佛珠摘下一颗,和水调匀吞下。

进入民国后,类似的骗术仍在上演。其中影响最大者,莫过于“杨妹风波”。杨妹没有名字,本只是四川石柱县桥头乡的一个普通村姑。1948年4月27日《申报》的一篇报道,却将她推上了全国舆论的风口浪尖。报道里说她“父母早死,寄养在伯父家,九年前挖吃了一个茨菇,从此一直不吃食物,未婚夫因此不愿要她……”

写这篇报道的记者,叫做魏雪珍。策划“杨妹辟谷九年”这桩新闻的,是桥头乡一名叫做佘德瑜的县参议员。而所谓“辟谷”的故事原型,是杨妹寄居他人屋檐之下,见人眼色生活,刻意吃饭不多,且常以野果充饥。久而久之肠胃有了毛病,略多吃就会感觉“胸口痛”,人也变得很黄很瘦。佘德瑜等人以治病为名将杨妹带往重庆,然后将她塑造成了一位惊天动地的“辟谷神女”。

图:民国“辟谷神女”杨妹

《申报》的报道出来之后,引起了时任重庆市长的四川军阀杨森的极大兴趣。他先是下达指示,命人邀请“成渝两地的知名人士座谈”,务必要他们找出杨妹“辟谷九年”的科学根据,以方便扩大影响。然后又在“杨妹不食讨论会”上公开发言说:

上有所好,下必甚焉。讨论会上,有人说杨妹肯定是吃了远古时代黄帝吃过的某种灵芝仙草,有人说杨妹可能是生理结构特殊可以发生光合作用。会后,重庆市卫生局迅速动作起来,成立了专门的“杨白生研究委员会”(白生是此次风波发生后,为杨妹临时取的名字),下设“咨询组”和“技术研究组”,并成立了一个由学者、医生和护士组成的监视团队,日夜观察杨妹,来向外界提供她确实不用吃东西的证据。

在杨森的关怀下,杨妹褪去村姑装扮,戴上了金项链,穿起了新旗袍。也是在杨森的关怀下,重庆市卫生局监视杨妹三周后,发布了一篇约一万字的观察报告,里面全是“今日未进饮食,精神如常”之类的话语。1948年5月29日,重庆市卫生局正式致函国民政府卫生部,说经过该局的长期监视,“未发现杨妹进食或有食欲表示,精神如故……”。随后,国民政府“中央社”发布新闻,以肯定的笔调,对重庆市卫生局的上述结论做了宣传。

图:杨妹在重庆观看电影

至此,杨妹摇身一变,真成了举国皆知的“国宝”。不但媒体大炒她的辟谷神迹;空军医院、陆军总医院、武汉疗养院等机构也联合成立了“杨妹研究委员会”;且有人迅速编纂出了一本畅销书《原子时代的奇迹,九年不食之女人:杨妹小传》。据《申报》的报道,有“美籍专家詹姆斯”也计划前往重庆,对杨妹做进一步的研究。据“中央社”的报道,成都的某大学生给杨妹寄去了求爱信,上海的某小学生也写信给重庆市卫生局,希望他们加快对杨妹的研究,因为家里六口人吃饭已让爸爸不堪重负:

重庆杨妹火了,“上海杨妹”、“无锡杨妹”、“西安杨妹”、“东北杨妹”、“华南杨妹”也纷纷冒了出来。传统医学界和史学界也忙得不亦乐乎。有人给《申报》写信,说早在道光年间,就有一个寡妇50多年只喝水不吃饭,活到了80岁;有人给《新民报》投考据文章,说辟谷之事古已有之,还列出了一堆古人写的辟谷仙方,敦请学术界前来检验。

然后,神话在催演至最高潮的那一刻,破灭了。1948年7月,杨妹偷吃苹果被人用照相机现场拍到。秘密监视者用作诱饵的洋芋烧肉,也被发现由7块肥肉7块洋芋变成了5块肥肉5块洋芋;他们还以给杨妹做口腔检查的名义,从她的牙齿上发现了淀粉和水果的残留物……眼见“辟谷神女”的戏码无法再演下去,重庆市卫生局紧急止损,于7月17日发布公报称杨妹有偷食行为。两天后,最早将杨妹捧上神坛的《申报》也刊文称,杨妹在所谓的“辟谷”期间,偷食过稀饭、盐豆、白糖、米饭、胡豆、红烧肉、洋芋……

1980年代,杨妹接受记者采访时坦言,“哪个人能不吃饭嘛!……(我现在)每顿饭还要吃一大碗,要是吃肉食,也要吃半把斤”。另据她的丈夫披露,当年从石柱去到重庆,杨妹的身上藏着佘德瑜用牛肉粉特制的“营养丰富的丸子”。

营养丸,那是一千七百多年前,大骗子郗俭玩过的老把戏。时间可以检验很多事物的真假,但时间未必能够将它的检验结果,告知到每一个人。所以,那些愚蠢低级的骗术始终有它的生存空间。所以,有着悠久传统的不一定全是好东西;源远流长过来的也很有可能是垃圾。“辟谷术”,正是这传统垃圾中的一种。

参考资料

①《男子康养中心节食死亡后:有30万学员的气功大师被刑拘》,新京报2020年6月26日。

②唐兰,《马王堆帛书《却谷食气》考》。

③郑光路,《杨妹“九年不食”之谜》。

④《三国志.魏书》。

⑤《暗访辟谷班:“大师”称意念发功可治病》,新京报2017年6月5日。

===============================================================

血流漂杵,才是「武王伐纣」的真实战况 | 短史记

「武王伐纣」是一个中国人很熟悉的历史典故。该典故的基本情节是这样的:

这个带有强烈道德说教色彩的故事,主要取材于《史记》。但甲骨文及先秦史籍所记载的商周鼎革,并不是这种面貌。

一、商、周冲突已久

《史记·殷本纪》里记录了一个传说:商朝国君武乙,曾亵渎周人信奉的天神。后来,武乙在黄河与渭水之间打猎,被天雷给劈死了。黄河与渭水之间,是周人统治的核心地区,武乙被雷劈死在这里,意味着他受到周人所奉天神的惩罚。

传说之中的情节未必是史实,但传说的存在仍可以传递出某些信息。在日本学者白川静看来,周人有一种“对天的信仰”,武乙在周地被雷劈死的传说,“可视为其宗教纠纷的表现”,透露出周人和商人之间曾因宗教问题发生过激烈的冲突②。先秦史学者许倬云则认为,在这个传说里,武乙跑到周人的地盘上打猎,“多少有以兵威镇慑周人”的用意,他被雷劈死的结局太过古怪,有可能是为了掩盖他的真正死因③。

不管真实情形如何,“武乙在周地被天雷劈死”这个传说,至少可以说明商、周之间早已存在矛盾。

另据古本《竹书纪年》,商君武乙统治期间,周王季历在位。他率领周人,不断对外开疆拓土。先是奉商的命令,去征讨西北的鬼方,归来后得到了商君武乙的赏赐,“赐地三十里、玉十毂、马八疋”。之后又率军征讨戎狄,因功被信任商君文丁(武乙之子)封为“牧师”,也就是诸侯之长。文丁七年,季历率军“伐始呼之戎”,胜利而归;文丁十一年,又率军“伐翳徒之戎”,俘虏了敌方的三名重要官员。周人的不断扩张,让商人倍感威胁。商君文丁遂设法囚禁了季历,然后又杀死了他。

季历死后,长子姬昌即位,也就是后世通称的周文王。姬昌继续扩张周的势力,且在商君帝乙二年,发动过一次意在复仇的伐商战争。帝乙选择与姬昌联姻作为安抚手段,化解了这场冲突。帝乙死后,纣王即位,封姬昌为“西伯”,即西部诸侯首领。再后来,姬昌触怒商王,一度被囚禁在了羑里。脱离囚禁回国后,姬昌继续维持对商的表面臣服,同时积极扩张,先后灭了密、黎、邘、崇等诸侯。④

按照《史记》的描述,周武王率军伐纣是在替天行道。

为凸显“天道在周”,太史公记录下了“孟津观兵”这样一个故事。其基本情节是:周武王与各路诸侯率军在孟津相聚,其他诸侯都说“纣可伐矣”,是时候讨伐商纣了,周武王却回应说天命未到,“未可也”。直至两年后,商纣杀害比干、囚禁箕子等一系列恶行传来,周武王才遍告诸侯,说“殷有重罪”,已到了不能不讨伐的地步,继而打出了“共行天罚”的旗号。

这段故事,在事理上有许多不可理喻之处。一者,“孟津观兵”本就是为了伐纣,即便只是“军事演习”,也仍形同对商的一种武力挑衅。二者,周及诸侯之军群集孟津并不是一件易事,且不论局势瞬息万变,此刻的盟友一年后、两年后未必还是盟友,单就人力物力的消耗而言,也不会是一个小数目。周武王率性擅自解散联军,既等于放任敌人充分备战,也等于无故消耗盟友国力,几与“烽火戏诸侯”不相上下。鉴于“孟津观兵”一事在《史记》之前不见于典籍,事理逻辑又如此不同,其真实性可以说相当可疑。

如果替天行道、共行天罚之说不成立,武王伐纣的真实原因又是什么?

《左传·僖公十九年》中,记录了一个很重要的史实:

民国历史学者张荫麟,据此在其《中国史纲》一书中推测认为,牧野之战很可能是一场“周人掠夺粮食、竞争生存之战”。⑤

考古发现证实,商末气候恶化,确曾发生过干旱。比如,殷墟文化二至四期已发掘的墓葬和水井,呈不断加深的倾向,这说明地下水位在持续下降⑥。在甲骨文中的卜辞里,也能见到:自商君文丁开始,商人祭祀用的牲畜,最多只有“三牢”或“五牢”;在此之前,商人一次祭祀所使用的牲畜,往往会有数十乃至数百头。牲畜的减少,或许正与气候干旱水草退化有关。古本《竹书纪年》里的“洹水一日三绝”,《国语》里的“河竭而商亡”等记录,似也与上述气候变化相吻合。

长期研究西北历史环境的学者王晖与黄春长认为,干旱迫使商人向东南发展,也迫使周人不得不一再向水资源较充足的地方迁徙。资源短缺带来的竞争,最后引发了商周之间的牧野决战:

“解决饥荒”之说,虽不是百分百的定论,但它有史料和考古佐证,也符合事理逻辑,显然要比用道德说教构筑起来的“共行天罚”之说更为可信。

三、兵不血刃只是幻象

为了凸显“天道在周”,《史记·周本纪》里还记录了一则“商军倒戈”的故事,说联军来到牧野时,商军全都没有战斗的欲望,反希望周武王赶紧入城灭了商纣。这些人“皆倒兵以战,以开武王”,纷纷调转兵器的方向,去给灭商联军带路。

民国史家吕思勉认为,商君倒戈的内容并非史实,而是太史公为了对后世的统治者做道德说教,自己加上去的。他更相信《逸周书·克殷》里对牧野之战过程的记述⑧。那里面说:

周人与商人竞争交恶,已有至少四代人的历史。商人不会对周人掉以轻心,周人也不会幻想商人会拥戴周武王。相较之下,《尚书·武成》说牧野之战“血流浮杵”,《春秋文耀》说“牧野之战鬼哭”,这些与《史记》大相径庭的记载,显然要更合情理。

先秦知识界否认牧野之战“血流浮杵”,大约始于孟子。因为渲染武王伐纣兵不血刃,有助于佐证孟子一派“仁者无敌”的政治理念⑨。

其实,孟子否定牧野之战血流漂杵的理由,可谓简单粗暴。他在《尽信书不如无书》篇里说,完全相信《尚书》,那就还不如没有《尚书》,对《尚书.武成》篇里的记载,我只信其中的两三块竹简。最不信的,就是里面说牧野之战血流漂杵:

孟子的用意是好的。他想要用“仁人无敌”这样的说辞,来诱使自己所处时代的君王们,都来做仁者,不要做暴君。但他的论证却毫无逻辑可言——“仁人无敌”是一个需要被证明是否成立的结论,并不能直接拿来做论据,进而否定牧野之战的血流漂杵。孟子玩了一种典型的循环论证:“牧野之战周武王兵不血刃”证明了“仁人无敌”;“仁人无敌”证明了“牧野之战血流漂杵是不可能的”。

鉴于古今中外的历史上,有太多仁者被残暴者击败的案例(当然,这并不是说纣王是仁者),梁启超在《中国历史研究法》里,尖锐批评过孟子的上述论断。他直言,“孟子理想中的仁义之师,本为历史上不能发生之事实”。较之道德说教构筑的兵不血刃幻象,梁启超更愿意相信《逸周书》里所记载的“武王残暴之状”。

因为后者更合事理逻辑,在历史上更常发生。

注释

①《中国历史》七年级上册,人民教育出版社2016年7月,第20页。

②(日)白川静:《西周史略》,三秦出版社1992年,第15页。

③许倬云:《西周史》,三联书店1994年,第86页。

④白光琦:《先秦年代续探》,首都师范大学出版社2016年,第60页。

⑤张萌麟:《中国史纲》,上海古籍出版社2011年,第16页。

⑥李鹏为:《武王伐纣的历史情境复原》,《大众考古》2016年第9期。

⑦王晖、黄春长:《商末黄河中游气候环境的变化与社会变迁》,《史学月刊》2002年第1期。

⑧吕思勉:《读史札记 上》,译林出版社2016年,第11、112页。

⑨苏德荣:《武王伐纣研究》,中国古籍出版社1999年,第61-72页。