短史记(十三)

天威吓坏洋人:晚清士大夫的荒唐脑补 | 短史记

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

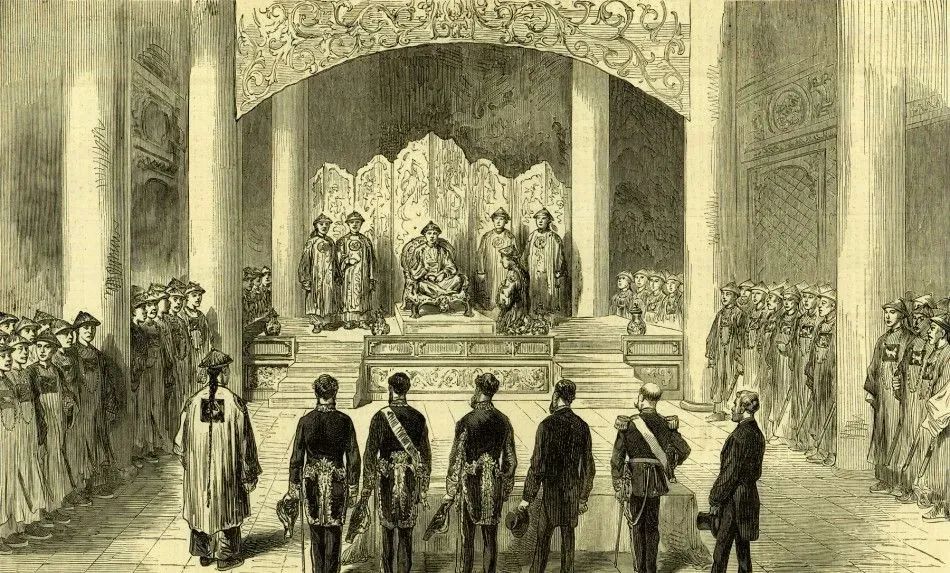

比如:当天皇帝没有穿龙袍,穿的是一件淡紫色的外衣。站在皇帝背后的是四位亲王,跪在皇帝脚边的是恭亲王。殿内左右两侧的官员们,身上全佩着剑。背对观众的五位使节,最中间的是英国公使威妥玛,他的右边是美国公使镂斐迪,再右边是俄国公使倭良嘎哩,倭良嘎哩的身后是德国大使馆的翻译璧斯玛。威妥玛的左边是法国公使热福礼,再左边是荷兰公使费果荪。费果荪旁边是一位姓名不详的清朝官员。①

“ 英公使先诵国书约二三语,即五体战栗。帝曰:‘尔大皇帝健康。’英使不能答。皇帝又曰:‘汝等屡欲谒朕,其意安在?其速直陈。’仍不能答。各使皆次第捧呈国书。有国书失手落地者,有皇帝问而不能答者,遂与恭亲王同被命出。然恐惧之余,双足不能动。及至休息所,汗流浃背,以致总署赐宴,皆不能赴。其后恭亲王语各公使曰:‘吾曾语尔等谒见皇帝,非可以儿童戏视,尔等不信,今果如何?吾中国人,岂如尔外国人之轻若鸡羽者耶?’”③

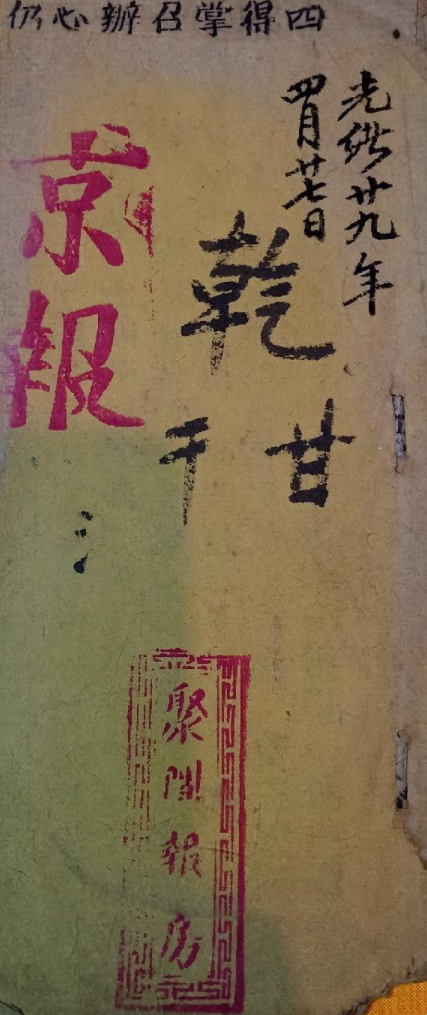

“报房约有十家左右,印制有数千份。由报房直接分送给订购者,也有整批发售至外省。报房都是私人经营,以售卖京报谋利。”⑤

“神机全营屯西苑门,皆明装露刃。法、米、英、俄、布、日本六国,共十二人,皆准其带刀,总理司员引进苑门。每进一门,即将其门上锁。至阁阶之下,总理大臣引上阁阶。皇上登宝座,使臣行六鞠躬礼,不跪。阶旁设黄案,使以次立读国书。居首者读至数句,即浑身发战,不能卒读。皇上问国王好,亦不能答。皇上又问,屡次求见,有何话说,亦不能答。其次者则奉书屡次坠地,而不能开声。经恭亲王当众嘲笑‘草鸡毛’,令人掖之下阶;不能动步,坐地汗喘。十二人摇头私语,不知所云。延之就宴,亦不能赴,仓皇散出。恭王云:‘说是大皇帝不可轻见,你们不信,今日如何?我中国叫此为草鸡毛!’举国以为笑谈。当时离宝座不过数步,据其自云,并未瞻仰天颜。人人皆言渠眼中必另有神物景象,故如此战栗也。”⑦

“闻夷首皆震栗失次,不能致辞,跽叩而出。谓自此不敢复觐天颜。盖此辈犬羊,君臣脱略,虽跳梁日久,目未睹汉官威仪,……今一仰天威,便伏地恐后,盖神灵震叠,有以致之也。”⑧

============================================================

别再瞎辟谣,说什么「三纲五常被阉割,其实还有后半句」 | 短史记

说一说“三纲五常”。

原因是最近频繁见到一种“正本清源”的论调,说什么国人习以为常的三纲五常,也就是“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,其实都是阉割版。它们还有后半句:

“三纲五常由西汉董仲舒首提,记于他的名著《春秋繁露》中,作为封建糟粕已经被批判了上百年了。实际上,“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”都是断章取义,每一句话都有它的后半句——君为臣纲,君不正,臣投他国;父为子纲,父不慈,子奔他乡;夫为妻纲,夫不正,妻可改嫁。不唯如此,董仲舒还说了一纲,实际是四纲。这一纲是: 国为民纲,国不正,民起攻之。”

“三纲”没有后半句

董仲舒如果活着,一定会被这种“辟谣”气到吐血。

他是写了《春秋繁露》,也确实在书中提出了“三纲”这个概念。但,将《春秋繁露》翻上一千遍,翻上一万遍,也绝不可能找到所谓的“三纲后半句”,更不可能找到所谓的“第四纲”。

而且,董仲舒根本就不赞成什么“君不正,臣投他国”、“父不慈,子奔他乡”、“夫不正,妻可改嫁”。

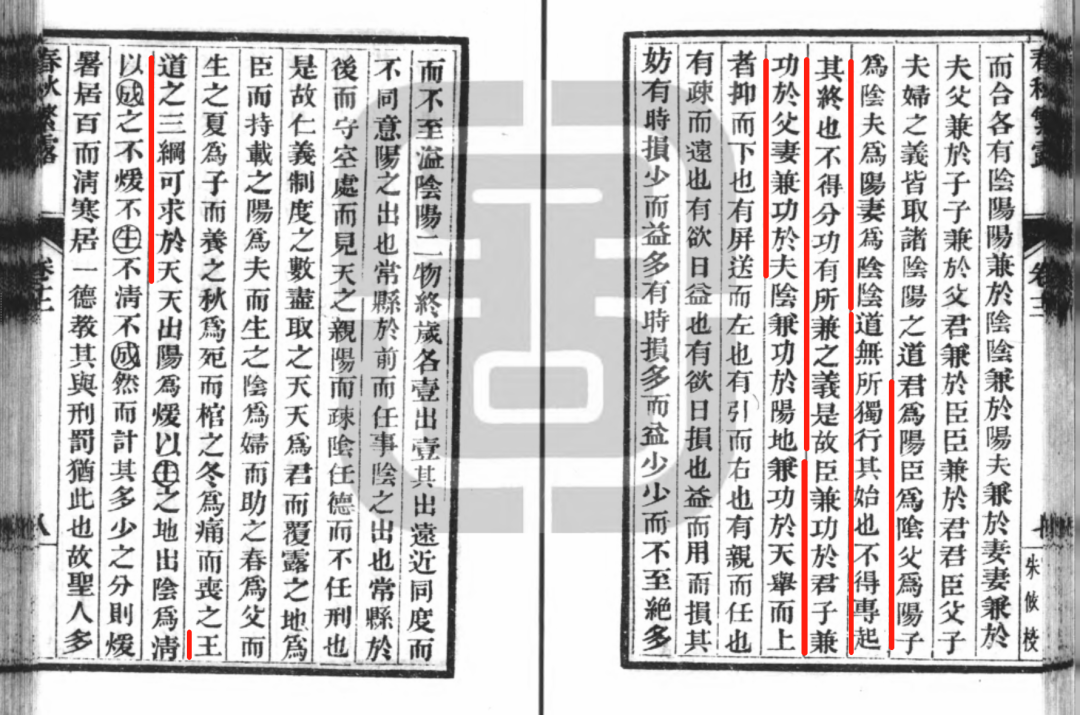

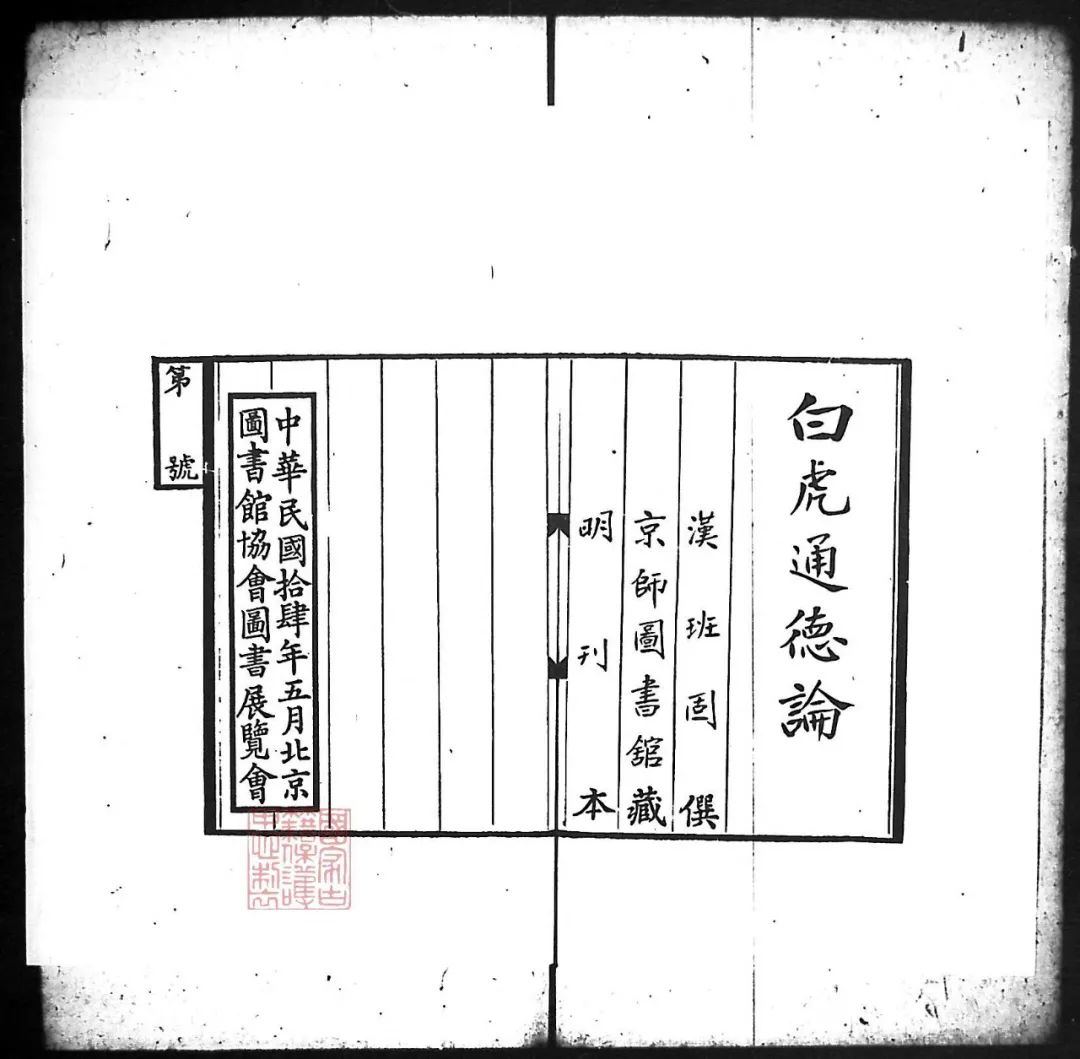

下图红线标注部分,是《春秋繁露》对“三纲”的基本表述。臣从属于君、子从属于父、妻从属于夫,前者必须“兼功于”后者,才是董仲舒的真实主张。

图:《春秋繁露》对“三纲”的表述

在董仲舒之前,韩非子也谈过“三纲”这个话题。他主张“臣事君、子事父、妻事夫”,认为做到了这三条,天下就会大治,否则就会大乱。

反对韩非子主张的,是孔孟。孔子的主张是“君使臣以礼,臣事君以忠”。孟子的主张更激进,是“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠”。

不过,韩非子和孔孟,都没有造出“三纲”这个概念。“三纲”一词的发明权,仍属于董仲舒。董仲舒的那套东西,是秦汉之后“儒法阴阳合流”这股风潮的产物。

再后来,在东汉初年,“三纲”首次得到了朝廷的认证和强制推行。

时为公元79年冬天。汉章帝召集一干学者,在皇宫内的白虎观举办了一场旷日持久的学术会议。会议的主旨,是要以思想立法的形式,来规范民众方方面面的行为。会议成果编成了《白虎通》一书,在全国发行。

该书的核心内容,就是所谓的“三纲六纪”。

《白虎通》既然是皇帝主持制定的,可想而知,它要以皇帝的利益为第一位,绝无可能写入什么“君不正,臣投他国”、“父不慈,子奔他乡”、“夫不正,妻可改嫁”。将《白虎通》翻上一千遍、一万遍,也绝无可能找到这些所谓的“三纲后半句”。

相反。按《白虎通》的要求,合格之臣的基本标准,是必须“善称君,过称己。臣有功,归于君”——有了功劳必须归在皇帝名下,有了过错必须揽到自己身上。

好儿子的基本标准,是只要爹还活着,就“不得许友以其身,不得专通财之恩”——不能拥有自己人身的处置权,也不能拥有个人财产的支配权。而且,即便父子关系已恶化到了无法共同生活的地步,也不允许儿子离开,理由是“父子一体而分,无相离之法”。

最惨的是做所谓的“好妻子”。按《白虎通》的规矩,“顺德”是女人唯一的人生使命。不要讲什么对错,不要谈什么是非,女人在家庭中唯一要做的,就是各种各样的唯命是从。

《白虎通》由班固负责编撰成书。在汉章帝的注视下,班家人很自然地成了“三纲”的第一批受害者。班固早年特别欣赏屈原,在文章里说过“屈子之篇,万世归善”这样的话。“三纲”出炉后,班固只好另写文章,违心批判屈原不该“露才扬己”,不该“责数怀王”,实在不是一个标准的忠臣。班固的妹妹班昭,也不得不在婆家小心谨慎地过一种低眉顺眼、贱人一等的生活。她后来在《女诫》里说,自己嫁到曹家后,“战战兢兢,常惧绌辱”,活了四十多年,熬到姑、舅、丈夫都死了,“乃知免耳”,才稍稍过了几天好日子。

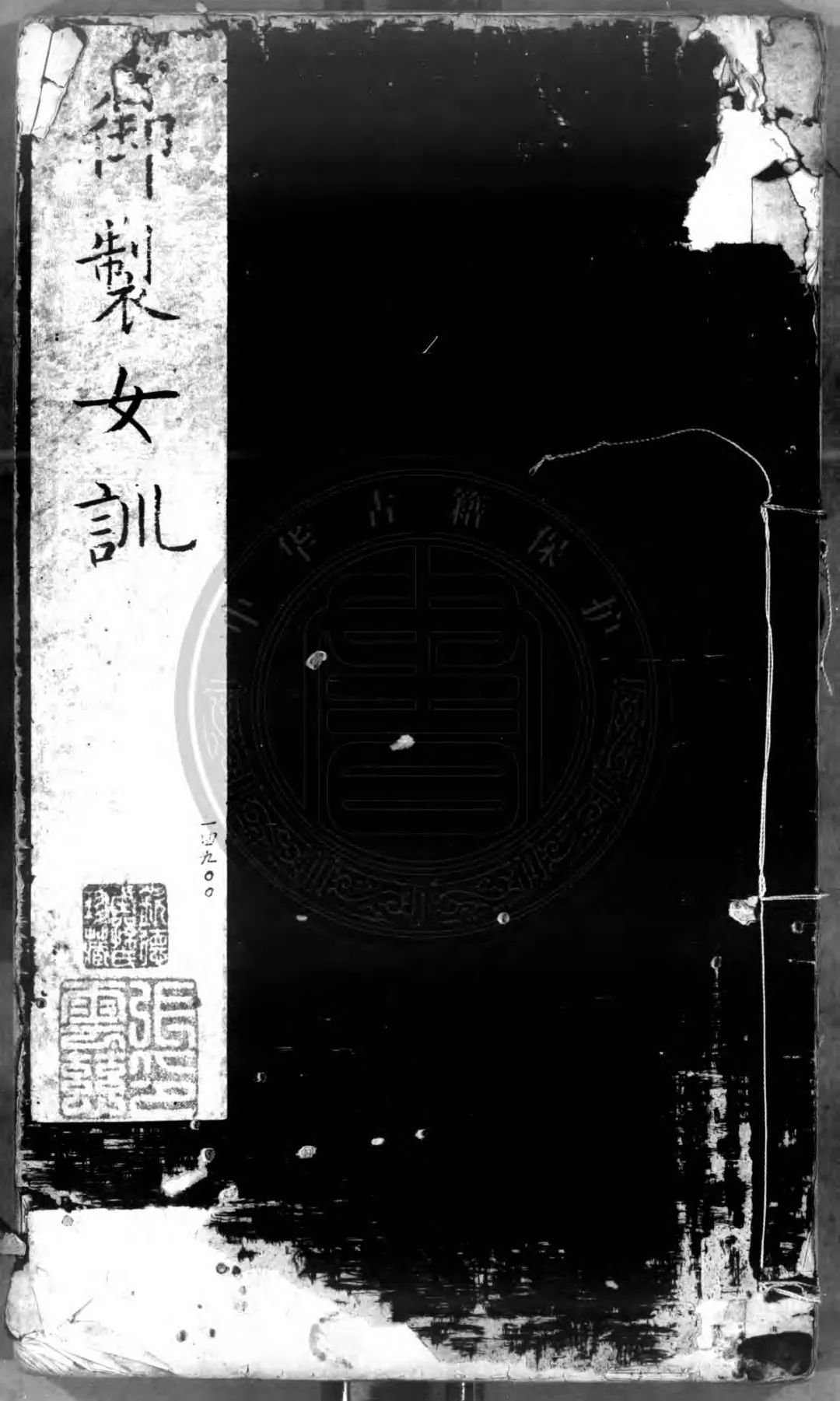

图:(明)兴献皇后蒋氏撰写的《女训》,也是“三纲”的产物

“后半句”是在批判三纲

既然“三纲”里不存在什么被阉割的后半句,那么,“君不正,臣投他国”、“父不慈,子奔他乡”、“夫不正,妻可改嫁”这些话,是从哪里来的?

答案是:这些话既不见于官方文件,也非出自鸿学大儒。它们真正的出处,是明清两代流行于底层民间的话本小说。

明代藏书家洪楩的《清平山堂话本》里,收有一篇白话短篇小说《张子房慕道记》,一般认为是明代初年的东西(也有人考证说是宋元时代的作品)。小说借张良之口,斥责君王残暴无道,里面有这样一句:

“我王岂不闻古人云:君不正,臣投外国;父不正,子奔他乡。”

其实,并不存在“古人云”,有的只是“作者云”。

宣传“君不正,臣投外国”最卖力的,是成书于明代中后期的神魔小说《封神演义》。比如,书中用了许多篇幅来描写商纣王如何迫害忠臣黄飞虎,然后旁人劝黄飞虎一干人等叛商,多次使用了下面这种说辞:

“长兄不必迟疑,君不正,臣投外国”,“语云:君不正,臣投外国。父不慈,子必参商”。

类似的词句,也见于清代小说《飞龙全传》《双凤奇缘》《五虎平南》《列国春秋》等。

这类词句在明清小说里集中出现,并非偶然。自朱元璋视君臣如主奴、创造出“廷杖之刑”,仅成化至万历的一百余年间,就有超过300名大臣被皇帝在公开场合打得屁股开花,其中还有29人被活活打死。按《明史》的总结,是“公卿之辱,前此未有”。入清之后,屁股虽然不打了,但朝廷对“三纲”的贯彻仍无丝毫松动,雍正在《御制朋党论》里说得明白:君臣之间的关系是天尊地卑,“为人臣者,义当惟有知君”。一个合格的人臣,满脑子只能有皇帝,有功要赶紧推给皇帝,有过要赶紧自己揽下,除此之外不能有别的想法。

也就是说,“君不正,臣投外国”、“父不慈,子必参商”这些词句,其实是对“三纲”的一种批评,一种反叛。但没人敢将这些词句写入奏折,也没人敢将之写入自己的署名文集。它们只能在民间话本小说里作为一种潜流存在;而且,即便是在话本小说里,它们的存在感也并不强烈——绝大多数明清小说,仍谨守着“三纲”的红线。

这些旨在批判“三纲”的词句,绝对想不到,有一天它们会被“辟谣”成“三纲的后半句”。

(注:本文关于《白虎通》的论述,参考了徐广东《三纲五常的形成和确立 从董仲舒到「白虎通」》一书,黑龙江大学出版社2014年出版。)

图:“君不正臣投外国,父不义子奔他乡”这句话,上一次被广泛传播,是曹云金对记者谈自己与郭德纲的恩怨。