大明的狂人和病人

大明最后一个狂人,死于顺治十八年

顺治十七年(1660),二月。一个叫“三耳生”的人,突然找到徐增,说:“我要见金圣叹先生。”

徐增是金圣叹的好友。当时,妖魔化金圣叹的声音很多,来人不会也是一个“思想打手”吧?于是问他:“你这么急切要见圣叹,究竟是什么原因呢?”

三耳生说:“我见世之贬圣叹者,不但欲杀之,而必使之入十八地之下而后已;间又见称圣叹者,若恐形容之不尽,而非推之到三十三天之上而不快:夫一人能使人极其赞、极其贬,必非常人也!”

原来,是一个对金圣叹的传说感到好奇的小粉丝。

徐增本人也曾对金圣叹“路转粉”,面前的小粉丝,勾起他当年追星的记忆,就喃喃地讲起往事:

我呀,最初跟着人家骂,骂金圣叹是妖魔,骂了许多年。后来,见了金圣叹,才知道他不是妖,不是魔,这才开始替他在世人面前辩解。朋友听到我开始说金圣叹的好话,纷纷与我切割,说我着魔了,没救了。

在这个世界上,你认谁做偶像都没关系,但认金圣叹做偶像,是需要勇气的。

▲金圣叹生活的江南,风景大概如此。

1

金圣叹是个鬼才。即便放在他的家乡、人才济济的苏州,他也是永远特立独行的那一个。

他出生在万历三十六年(1608),一个略显尴尬的年代。此时,他的同乡前辈唐伯虎等“江南四大才子”已经故去数十年,晚明风流,凋零近半。

这是一个政治比文化吃香的年代。江南士人抱团结社,不是为了风流耍酷,而是为了权斗党争。

金圣叹20岁的时候,看到了魏忠贤的垮台,也看到了东林党人的雄赳赳气昂昂。

但他似乎对眼前的政治大事件无感。20岁的他,选择了一条诡异的职业道路——扶乩,开始做降神附体、神鬼沟通的工作。

几年之后,金圣叹凭借这项特殊本领,打进了当时的主流文化圈。东林党的一些领袖和成员,比如钱谦益、姚希孟等当时的红人,都曾请他到家中扶乩降神。

时人记载,金圣叹声称慈月宫陈夫人附灵于他,他因而能通神灵、知宿因。他在扶乩过程中,“无意识”写下的诗文“长篇大章,滔滔汩汩”,连有道行、有地位的士人大佬看了都很佩服,对他的这一套神神鬼鬼深信不疑。

现在,我们普遍认为,金圣叹的出名是因为评点《水浒传》等“才子书”,但他在晚明的名气,更主要是源于他的灵媒身份。

28岁那年,他给当时执文坛牛耳的钱谦益举行扶乩降神仪式。通过附在他身上的天台泐法师,彻底征服了钱谦益。

金圣叹为钱谦益示因缘,是有附加条件的。他请求钱谦益为他“作传一首,以耀于世”。事后,钱谦益很诚恳地照做了。

通过钱谦益的诗文,主流文化圈都知道了金采(金圣叹原名)这个人。

视科举如儿戏,因而在科举路上毫无成就的金圣叹,却以这种方式博得大名。最爱君也是服了,他的头脑构造确实异于常人。

很多人说金圣叹的灵异附体体验,是他凭借个人文学才华的一种装神弄鬼。这种事,的确不好评价。只能说是老天爷赏饭吃,但一般人真吃不来。

当时,另一位江南名士叶绍袁,也曾多次把金圣叹请到家中扶乩。1634年左右,叶绍袁向附体在金圣叹身上的泐法师问到对时局的预测。泐法师说:流贼必不渡江,苏州兵火,十年之后,必不能免。

11年后,顺治二年(1645),病中的叶绍袁想起泐法师的预言,一一应验,不觉心惊。

▲文坛盟主钱谦益,对金圣叹的扶乩降神深信不疑。

2

胡适说,金圣叹是十七世纪的一个大怪杰。

他的怪,怪在总是不按常理出牌。

金圣叹早年参加过多次科举考试,而每次去,都不好好发挥,都是抱着做“张铁生”的心态去的。清人笔记说他,“每遇岁试,或以俚辞入时文,或于卷尾作小诗,讥刺试官”。所以,每考一次,就被除名一次。他倒也有耐性,换个名字,再来一次。

视人生出路,如同游戏。

很多人据此称赞金圣叹的反叛精神,但是你反叛一次也就够了,反叛这么多次,不嫌无聊吗?如果你真的痛绝于仕途功名,那就彻底做个优游林泉的读书人,为何还要三年高考五年冲刺呢?

只有一种解释:他确实无意于科举功名,但却想成名,想走捷径,所以屡屡以科考上的特立独行之举来引起时人的瞩目。

就像他一度热衷扶乩降神,也是如此。在钱谦益作文写诗“称颂”他之后,金圣叹逐渐退出了扶乩的行当。反过来说,他当初进入这个行当,或许只是为了图名。

金圣叹是一个极其自负的人。他后来追忆早年志向,说儿时自负大才,常常自我感觉良好,总是觉得“自古迄今,只我一人是大才,只我一人独沉屈”。

有才能却不见用,这是任何时代一个读书人最大的悲哀。金圣叹对此尤其敏感。他在《西厢记》张生唱“才高难入俗人机,时乖不遂男儿愿”一句后,批道:“哀哉此言,普天下万万世才子同声一哭!”

可见,对于时运不济的怨艾,他是感同身受的。这种“自负”和“沉屈”的感慨,成为他一生的基调。

最后一次游戏科举考场被除名后,金圣叹笑着对人说:“今日可还我自由身!”

人家就问他,什么是“自由身”?

他炫技式地解释说,“酒边多见自由身”,这是张籍的诗里说的;“忙闲皆是自由身”,这是司空图说的;“世间难得自由身”,罗隐说的;“无荣无辱自由身”,寇准说的;“三山虽好在,惜取自由身”,朱熹说的。

展示完他搜索引擎般强大的记忆力后,他不再作进一步解释。但从他特意检索出来的这些诗句,我们大致也可以拼贴出他心目中的“自由身”,其实就是一个无拘无束、无荣无辱、诗酒自娱、珍惜自由的人。

说到底,金圣叹是有圣人情结的。他虽然推崇,却不想学陶渊明做个隐者,否则他就没必要做出那么多带有表演性质的、吸引舆论关注的举动,他也不会因为有才不见用而深感郁闷沉屈。

他原本可以过得更简单,更快乐,而不仅只是在文字里意淫“不亦快哉”的种种快感。

▲满清征服江南,是很多文人心中的恐怖记忆。

3

金圣叹的悲剧,在于生不逢时。不甘心空抱才华而无所用于世,又不愿意为了博取功名而牺牲底线,牺牲自由,最终只好牺牲了自己大半生的好心情。

他要是早生一百年,赶上晚明嬉笑怒骂、歌哭无端,人皆不以为意的时代,或许仍是一个落魄的才子,但至少不用活得那么辛苦。

偏偏他生活在朝代鼎革之际,政治、民族矛盾取代个性解放的潮流,成为社会的风向标。金圣叹的江南才子气质,一下子就显得与世俗格格不入。

时代挤压了才子的生存空间,金圣叹感觉到疼痛,终其一生,却可能连痛在哪里都不知道。

他一生孤高傲世,放言无忌,到头来落落寡欢,成为时人眼中的妖魔鬼怪。

金圣叹还在世的时候,同郡的名士归庄就曾公开说:看了他的书,听到他的所作所为,恨不得将他掐死。归庄有强烈的反清思想,后来对“哭庙案”中被害的十七名文人表示哀悼,但独独对金圣叹之死拍手称快。

尤侗,一个暗自以金圣叹为模仿对象的才子,在公开场合却时时诋毁金圣叹,骂他“狂放不羁”。这显然更懂得与时代妥协。

更多人站出来,骂他“迂”,笑他“愚”,甚至在人生观、价值观上对他进行了全面的否定。

一个人的思想若与时代错位,领先时代愈多,所受痛苦就愈烈。

在时人看来,金圣叹的罪大恶极是为《水浒传》《西厢记》等诲淫诲盗的“邪书”唱赞歌。他们编排段子,说施耐庵写《水浒传》,导致子孙三世皆哑,金圣叹评《西厢记》,导致人头落地,这都是报应啊。

其实,金圣叹的个性,很多学的是前辈李贽。他对《水浒传》《西厢记》等通俗文学的推崇,也是延续了冯梦龙等人的识见。但他生前死后所受到的毁谤,一点儿也不比那些前辈少。

金圣叹多次无奈地说:“我辈一开口,便疑谤自兴。”只要我一说话,甭管说啥,人家就先诽谤一通;只要我的书一出来,甭管写啥,人家也是一顿痛毁。

从这一点看,明末清初的思想氛围,较之前确实有了不小的退步。

只有少数人,比如徐增,才透过金圣叹坚硬的躯壳,看到了他的可爱与温情。

在徐增的眼里,金圣叹有着随和的性格,可爱的脾气。他说:“圣叹无我无人,相与则辄如其人。如遇酒人,则曼卿轰饮;遇诗人,则摩诘沉吟;遇剑客,则猿公舞跃;遇棋客,则鸠摩布算;遇道士则鹤气冲天,遇释子则莲花绕座;遇辩士则珠玉随风,遇静人则木讷终日;遇老人则为之婆婆,遇赤子则啼笑宛然。”

这样的金圣叹,很会与人打交道,也很能融入、顺从别人的爱好与个性。与他在书中展示出来的离经叛道,判若两人。

难怪徐增会对他“路转粉”,说金圣叹是“魔”的话,那他愿意为他“着魔”。

▲金圣叹生活在朝代鼎革之际,时代悲剧强加于个体。

4

朱光潜说,豁达者在悲剧中参透人生世相,他的诙谐出入于至性深情,所以表面滑稽而骨子里沉痛。

金圣叹给人的幽默感,临死前都不忘调侃狱卒的幽默感,在这个时代往往被理解成了骨气与勇气,但有多少人懂得,这仅仅是他骨子里的沉痛?

历史,终究没有给予金圣叹大展宏图抱负的机遇。

在他37岁壮年之时,大明亡了。

很多人来不及准备,就要站队。有的人,比如顾炎武、归庄,至死不与清人合作,而有的人,迅速变换头脸,迎接新主,甚至不惜坑杀同胞,献上投名状。

不管是否愿意,金圣叹也要作出选择。

他在明朝的日子过得并不如意,除了有点儿名气,一概全无。而这名气,一大半还是骂名。

但他还是守住了一个读书人的底线,未曾因为现实的不如意而猴急猴急地投奔新主。相反,他对战争感到厌恶,因为战争的残暴而对清人缺少好感。

他在评论唐人郑谷的诗时说,“我读此言,而不觉深悲国破家亡又未得死之人,真不知其何以为活也”。又评吴融的诗句“咸阳久已变荒原”时说,“所谓劫火终讫,乾坤洞然,虽复以四大海水为眼泪,已不能尽哭”。

一个自负的文学评论家,时常带着哭腔,可以想见他内心的感受。

在满目兵戈之际,他的小外甥降生了。他写诗说:“造物真轻忽,翻欢作泪零。”本当欢喜的事,反而悲哀落泪,那是多么沉痛的岁月。

清人入关这段岁月,显然是他很不好的记忆。他后来说,他的记忆中只有少年和老年的时光,壮年这一段,好像遗失了,不知道丢在哪里,想找都找不回来。

他唯一的一次失态,是在死前一年。顺治十七年(1660)二月,朋友邵点从北京给他带来一个消息,告诉他,顺治皇帝读到他的文章,嘱咐词臣说:“此是古文高手,莫以时文眼看他。”

53岁的金圣叹登时失态,向北望空而拜,叩头谢恩。

紧接着文思如泉涌,写下了《春感八首》,甚为得意地自夸:“何人窗下无佳作,几个曾经御笔评?”他甚至在诗中幻想,自己去做吕尚、诸葛亮那样身系国家安危的贤相,也不是没有可能的事。

很多人因为金圣叹的这次狂喜,说他“丑态毕露”,丧失民族气节,老狐狸终于露出了尾巴。

最爱君倒觉得,这是金圣叹真性情的体现。他一生主张、贯彻真性情,推崇“一片天真烂漫到底”,要喜便喜,要哭便哭。他要真是一只擅于掩藏的老狐狸,他才不会在此时露出尾巴,自己躲在被子里笑就好了。

他一生自负大才,却命途多舛,理解者少,嫉恨者多。一个人孤独地走着,走了很久很久,突然听到有个声音,还是来自最高统治者的声音,要加入他一起走。知音已难求,这么位高权重的知音,更可遇不可求。他的感激之情,他的热泪涕零,也都可以理解了。

更何况,金圣叹连抱大腿都来不及,他的命运很快就翻转直下。这阵狂喜,终究只是他内心的一段小插曲。

▲晚清人传说,金圣叹的遗言是“豆腐干与花生米同嚼,有火腿味”。

5

一年后,这个终生怀才不遇又满是幻想的穷秀才,再次见识了人生的黑色,一点儿也不幽默。

欣赏他的顺治帝,竟然驾崩了。

皇帝之死,对金圣叹来说,就像之前捡到一张彩票,一对开奖号码,还是特等奖,欣喜若狂来不及兑奖,又掉到水里,泡汤了。

梦醒的时候,才是最残酷的时候。

说起来,金圣叹之死,与顺治之死也有一些勾连。“哭庙案”的发生背景,正是吴县诸生在追悼顺治帝的仪式上,要求撤换鱼肉乡民的新县令任维初。

多种证据表明,金圣叹并未参与“哭庙”,他也不在最初被捕的11人名单内。

不过,“哭庙案”次日,出于正义感的金圣叹写了一篇名为《十弗见》的杂文,声援诸生的抗议活动。这才被牵连进去。

他有一段时间担心被捕,藏匿了起来。两个多月后,他还是被押解到了南京。

金圣叹等人原本罪不该死,但是经手办案的江苏巡抚朱国治害怕被牵进知县贪污案脱不了身,干脆一不做二不休,将一场和平请愿的“学生运动”,办成了谋逆案。

办案官员要求,“谋逆案”的首犯必须要有相当的名气。金圣叹于是首当其冲。

恰好此时,朝廷指派的满族大臣正在江南调查并处理江南士绅投奔郑成功事件,金圣叹和其他十七名诸生成为了高压政策的牺牲品。

一生追逐名气,到头来反为名声所累。金圣叹的人生,总是跌落得让人唏嘘。

而这一切,他本人或许自始至终都蒙在鼓里。临刑前,他还大惑不解:“杀头,至痛也;籍没,至惨也。圣叹以无意得之,不亦异乎?”

顺治十八年(1661)七月,金圣叹被斩首而死,死于莫须有的“叛逆罪”。这一年,他54岁。

曾给他带来好消息的友人邵点,后来解释过金圣叹的罹祸。他说,金圣叹做过一个梦,梦里有高人警示说,你什么诗都可以批解,但切记不可说《古诗十九首》。金圣叹毕生引以为戒,但后来醉酒中纵谈“青青河畔草”,未守警戒,终成绝笔。

这种解释,早年热衷扶乩降神的金圣叹,若死后有知,会作何感想呢?

也许,有些时代,可以诞生金圣叹,却不配拥有金圣叹。

他在最后时刻,挺身而出,仗义执言,正应了自己说过的那句话——做事业要挺身出去,了生死亦要挺身出去。

一辈子落魄,半辈子被骂,金圣叹终于没有变成一个精致的利己主义者。这或许才是他最应获得尊敬的原因。

金圣叹死后,“康雍乾盛世”来了。盛世之下,文人的毛发被捋得服服帖帖的,纪晓岚、刘墉、袁枚,那些个时代的才子们,一个比一个精致,一个比一个油腻,不狂傲,亦不狂喜,但也无个性,无底线。

那样的盛世,如骂金圣叹者所愿。

全文完,感谢您的耐心阅读~

- END -

===============================================================

大明一号病人,死于1424年

朱棣的后半生,一直都活在篡位者的焦虑症之中。

1402年,在历经三年叛变作乱后,43岁的朱棣终于率军攻入南京城,但朱棣的侄子建文帝却在宫城大火中离奇失踪,为此,这成了朱棣一生的心病。

他疑虑、焦躁,为了探寻建文帝的行踪,从永乐五年(1407年)起,他连续14年派出建文帝的旧臣胡濙,以寻访仙人张邋遢(张三丰)的名义,“遍行天下州郡乡邑,隐察建文帝安在”。

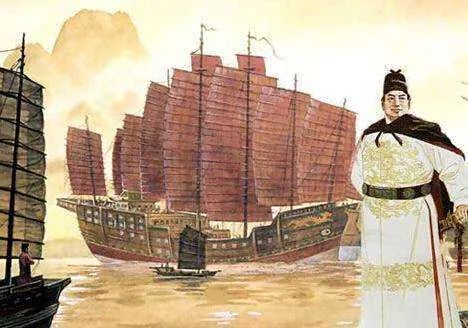

陆地上的暗访一直毫无消息,于是,就在篡位登基的第二年,永乐元年(1403年),朱棣又派出宦官马彬出使爪哇等国,暗中探访建文帝是否已漂洋出海,到了永乐三年(1405年),他干脆派出郑和率领27800多人的庞大船队正式下使西洋。

此后,在朱棣活着时的永乐三年至永乐二十一年(1405-1423年),郑和共有六次下西洋,且每次都是率领着近三万人的庞大军队航行。如果是一般的航行,根本不需要规模如此庞大的船队,对此史书记载,朱棣“疑惠帝(建文帝)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强”,而此中的根本原因,就在于朱棣认为建文帝或许已经逃亡海外,并且组织了海上武装势力,为此,他需要郑和率领庞大的军队航行,以应对可能遇见的建文帝的武装力量。

▲郑和奉旨下西洋,重要目的之一是寻找建文帝

1

一位叛变起家的帝王,最害怕的,就是别人的反攻和清算。

为此,他需要堵住天下的悠悠众口。

朱棣攻入南京后,先是按照他的谋士姚广孝的建议,召见被称为士林领袖和“天下读书种子”的建文帝主要谋士方孝孺,并要方孝孺为自己起草即位(篡位)诏书。

方孝孺被带入宫殿后,当众为建文帝痛哭失声,悲恸响彻殿宇,朱棣强忍不悦说,“我法周公辅成王耳。”

方孝孺直接质疑说:“成王安在?”

朱棣只得勉强回应说:“伊自焚死。”

于是方孝孺又以书生意气逼问说,“何不立成王之子?”

不耐烦的朱棣只得又说:“国赖长君。”

于是方孝孺又说:“何不立成王之弟?”

面对耿直硬扛的方孝孺,朱棣一时理屈词穷,只得亲自起身离开坐塌,向前亲自跟方孝孺说:

“此朕家事耳,先生毋过劳苦。”

然后,朱棣又下令强行塞给方孝孺纸笔,要他以天下士林领袖的身份,为朱棣起草即位(篡位)诏书,朱棣还特地说:

“诏天下,非先生不可。”

没想到方孝孺却刚直不屈说:“死即死耳,诏不可草。”

朱棣怒了,父亲朱元璋遗传给他的阴贼狠毒终于爆发出来,于是他威胁方孝孺说,若不听话,将诛九族。方孝孺则怒斥回应说:“便诛十族奈何!”

于是,怒不可遏的朱棣下令用刀将方孝孺割裂其口至双耳,接着又诛灭方孝孺十族亲友共873人,株连之广亘古未有。

▲明成祖朱棣(1360-1424年,1402-1424年在位)

以方孝孺的死为开端,此后,为建文帝赴死的大臣络绎不绝。在朱棣看来,尽管建文帝在位只有四年(1398-1402年),但却如此深得人心,一干重臣甚至不惜株连十族,都甘心情愿为建文帝而死,这种精神的力量,让这位效仿父亲朱元璋、信奉以残酷暴力治天下、通过起兵叛变夺位的枭雄,内心深处极感不安。

于是,朱棣开始在南京大开杀戒。

为了剿灭建文帝的忠臣和死党,朱棣在南京先后酷杀、流放建文帝的朝臣及其亲友达数千人,其中杀吏部侍郎练子宁,虐杀弃市151人,抄家戍边数百人;杀佥都御史司中,诛杀其亲族80多人。

在虐杀忠于建文帝的兵部尚书铁铉时,朱棣命人将他的耳朵和鼻子割下来,放在火上烤,然后强塞到他嘴里,还问他“甘否?”,铁铉说,“忠臣孝子之肉有何不甘!”铁铉至死都骂不绝口。

朱棣又杀死忠建文帝的礼部尚书陈迪,他先是将陈迪的儿子捉来杀掉,并将陈迪儿子的鼻子和舌头割下,强塞给陈迪吃,陈迪唾向凶手,怒骂不绝,最终被凌迟处死,宗族被流放者达180多人。

刑部尚书暴昭宁死不愿屈从朱棣,于是朱棣命人将他“先去其齿,次断手足,骂声犹不绝,至断颈乃死。”

明史中保留了许多朱棣下令虐杀建文帝朝臣的语录,在下令诛杀右副都御史练子宁和其家族共500多人时,朱棣说:“亲近的拣出来,便凌迟了,远亲的尽发去四散充军。若远亲不肯把亲近的说出来,也都凌迟了。”

在下令诛杀建文帝的兵部尚书齐泰和翰林学士黄子澄时,朱棣甚至命令将两人的女眷家属全部下令轮奸,即使是仅有10岁的女孩也不放过,然后全部永世充为官妓。

在针对建文帝朝臣的残酷清算中,他无所不用其极,然而对外,他又自诩斯文地对群臣说:“不得已而用刑,权一时之宜···复为祖训垂宪子孙,而墨剕宫并禁不用···朕···施仁政,以忠厚为治”,而实际上,杀人、割鼻子、断人手足、动辄凌迟,乃至下令轮奸忠于建文帝朝臣的女眷,都是他最喜欢干的事。

经过一番针对反抗者的残酷虐杀,信奉顺我者昌逆我者亡、试图从身体和灵魂上都残酷凌辱反抗者的朱棣,终于和他的父亲朱元璋一起,建立起了一个诛灭人心的帝国,这种影响到后世,就是到了1644年崇祯皇帝上吊、明朝亡国时,当时北京城中,殉国者甚至还没有当初为建文帝殉难的人多。

对此,明末清初的史学家李清在《南渡录》中写道,朱棣的所谓“靖难”叛变和后续针对朝臣正义之士的屠杀,给明朝造成的结果,就是崇祯上吊自杀后,当李自成和满人先后进入北京时,朝臣全无道义和骨气,“正气渐削,故酿为今日狯猾之徒屈膝拜伪。”

2

在残酷的屠杀中,他内心偶尔,也曾掠过一丝的不安。

为此,他喜欢到佛寺,祈求佛祖的庇佑,因为行大恶者,对宗教表面的虔诚,似乎给人一种宽容的假象。

由于朱棣的父亲朱元璋曾经当过和尚,因此朱棣也跟着信仰佛教,但这并不能为他带来些许的慈悲心肠,但作为帝王,他需要一种假装的伪像。有一次,朱棣到南京紫金山的灵谷寺祭拜,突然发现一只虫子爬在他的衣服上,于是朱棣先是用手将虫子拂落在地,然后又命令宦官将小虫子放到树上,还说:

“此虽微物,皆有生理,毋轻伤之。”

历经三年靖难之役,朱棣最终叛变成功、顺利夺位,为此,他对同样通过血腥政变、在玄武门之变后夺位的唐太宗李世民非常敬仰,并处处以唐太宗为标榜。尽管对待政治对手残酷血腥,对反抗者随意灭族凌迟,但为了树立“仁政”,他对于死刑判决则要求“五复奏”,通过反复审查五遍,以此来为自己贴上审慎的名声。

相比于后世那些萎靡不振的明朝皇帝子孙,朱棣拥有超人的体力和惊人的意志,史书记载,永乐初年,朱棣每天“四鼓以兴,衣冠静坐”,然后“思四方之事,缓急之宜”,在处理完上午的早朝后,朱棣下午还要开晚朝;外朝的事务处理完毕后,他还要处理宫中之事,“闲暇则取经史览阅,未尝敢自暇逸。”

由于他天生精力旺盛,加上通过政变夺位,这种得位不正、篡位者的舆论压力和自我焦虑,也在促使他以加倍的努力和付出,去为自己树立一个伟大君王的形象,这种表现,在暴力上表现为对反抗者从个人到家族、从身体到灵魂的酷杀和凌辱,从文治上则表现为自我期许,希望通过建功立业以缓解外界的质疑和舆论压力,从而通过暴力加功业的形式,在震慑朝野的同时建立个人的绝对权威,从而巩固自身的统治和威权。

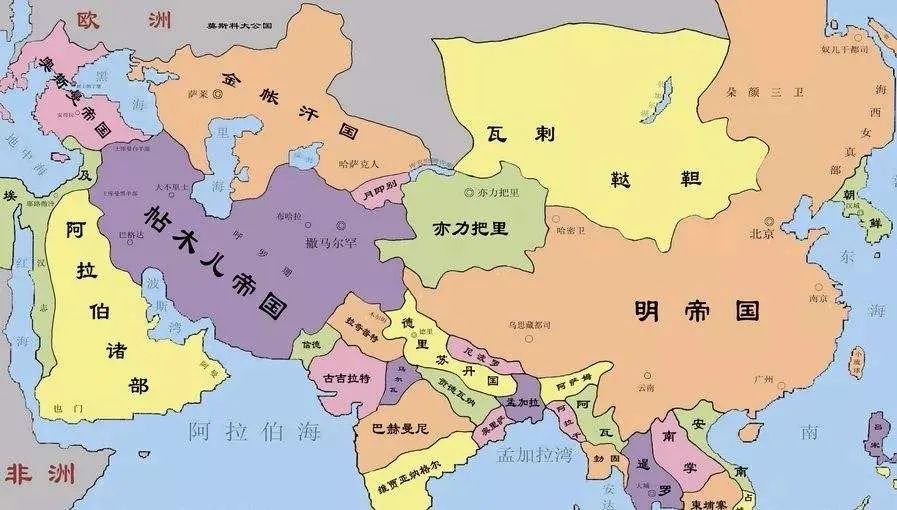

▲明朝版图

为此,他命令郑和六下西洋、五次亲征蒙古、下令征讨安南(今越南)、筹划迁都北京,内中尽管原因很多,但都有着通过建立不世功业,来洗刷自己作为篡位者得位不正的名声、从而达到震慑内外的考虑。

由于朱棣作为藩王时就驻扎北平(北京),经常与元朝的残余势力北元蒙古对抗,这种在长期对战中培养起来的骁勇,也使得朱棣表现出与其他守成君主所完全不同的气象,为此,永乐八年(1410年),朱棣第一次御驾北伐,亲政蒙古鞑靼部,并在斡难河畔大破第22代蒙古大汗本雅失里军,使得本雅失里仅以7骑西逃;此后从永乐十二年到永乐二十二年(1414-1423年)十年间,朱棣又四次御驾亲征蒙古。

另外在永乐四年(1406年),朱棣又命大军南征收服安南(越南),并改安南为交趾,下辖15府36州181县,并分别设立卫所,加以控制;在命令郑和六下西洋的同时,他还在永乐四年(1406年)下令营建北京宫殿,此后他多次北巡,长期住在北京,一直到永乐十八年(1420年)北京宫殿落成,随后他下令正式迁都北京,从此延续奠定了北京作为中国首都的稳固地位。

通过建立系列的功业,他确信,他已经在威权上,足以泯灭当初天下人对他篡位夺权的质疑,这种通过建功立业来树立威权的套路,他已经在他的前辈,通过玄武门之变后夺位的唐太宗李世民,以及通过斧声烛影上位的宋太宗赵光义身上学到了精髓,而在身后,他的子孙则将他的庙号尊为太宗,一直到嘉靖皇帝期间,他的庙号才被改为成祖。

3

但焦虑始终困扰着他。

此前在靖难之变起兵叛乱时,朱棣曾经裹挟自己的弟弟宁王朱权共同叛变,并许诺事成后“当中分天下”,但1402年攻入南京后,朱棣很快就翻脸不认人,不仅如此,即使宁王朱权请求分封苏州和钱塘他也一概拒绝,只是改而将宁王分封在了南昌。

在以建文帝削藩的名义起兵叛变成功后,朱棣也开始了马不停蹄的削藩夺权,此后,代王、岷王、齐王的护卫先后被削,就连跟朱棣同母的弟弟周王的护卫也被迫裁除,从此,朱棣终于稍稍缓解了夺权后的焦虑。

为了倡导文治,他下令编辑《四书五经大全》、《孝顺事实》、《古今列女传》等书,其中《永乐大典》的编辑,更是让他的所谓武功文治达到巅峰,但不久,他又将《永乐大典》的总编撰、名臣解缙下狱拷打,使得解缙从宠臣遽然成为阶下囚,三年后,他又指使锦衣卫将解缙处死。

最是无情帝王心,在残酷的杀伐之中,他一路走向帝位,因而也倍加重视用权力巩固帝国。

建文帝在1398年朱元璋死后即位,针对朱元璋在世时设立的《大明律》过于酷罚的问题,建文帝开始放宽刑罚,但朱棣夺位后,又开始严格执行《大明律》,其刑罚之酷烈,甚至比朱元璋还有过之而无不及。

朱元璋在晚年时,曾经对自己亲自设立的锦衣卫表达过忏悔,并下令烧毁了锦衣卫的刑具,并宣布锦衣卫不得私设诏狱,所有案件都由司法机关审查。但朱棣上位后,又恢复旧制,允许锦衣卫可以绕开司法机构私设诏狱,而且刑罚的花样持续创新;为了钳制天下,朱棣还任用宦官成立东厂,通过厂卫联合,从而开创了明代恐怖森严的特务网络。

因为只有在严刑酷罚中,作为君王,他才找到了丝丝的安全感。

▲剧照:朱棣设立东厂,开启了明朝的“厂卫联结”特务政治

但上天似乎在给予他某种警示。

永乐十九年(1421年),四月庚子日。刚刚才迁都立都三个月的北京雷雨交加,随后在闪电霹雳 中,耗时十多年才营建而成的奉天殿、华盖殿、谨身殿三个大殿,被闪电击中起火,最终尽化灰烬。

紫禁城动用百万民工、耗时十多年才营建而成,其中三个大殿更是耗尽心血,没想到却一朝尽化为灰。在崇尚天人感应的古人看来,这或许是对朱棣动辄滥杀无辜的警示,朱棣也内心震撼,于是他颁布《罪己诏》称:

“上天垂戒,朕甚惊惧,不遑自安。”

然而这种“不安”,或者只是持续了几天而已。由于重审此前的一起宫人诬告案,和发现宫女竟然私通宦官,朱棣在迁都北京和颁布《罪己诏》不久后,就再次大开杀戒,在皇宫中诛杀2800多人。

由于怀疑部分宫女试图谋逆,在对宫人行刑时,朱棣甚至亲临刑场,要亲眼监督如何将宫人们一一凌迟处死,对此有的宫人在临刑时当面大骂朱棣说:“你自家阳衰,所以人家才和宦官私通,这有什么罪?”

4

朱棣老了。

尽管雄才大略,平安南、五次亲征蒙古,但这位同样疑虑焦躁、凶狠残暴的帝王,也终于像被宫女所骂的一样,走到了身心“阳衰”的境地。

到了晚年,朱棣很喜欢吃方士进献的“灵丹仙药”,有一次朱棣人不舒服,太医诊断后说,近来皇帝你的“痰火虚逆”,估计是吃了道士的丹药所致,朱棣对此勃然大怒说:

“仙药不服,服凡药耶?”

就像每一位试图建立不世伟业的君王一样,他渴望战胜一切,包括战胜生命和死亡,而这,偏偏是每一位君王的阿喀琉斯之踵。

晚年身染重病后,朱棣吃了很多“仙药”,却一直没有效果,他内心或许是孤单寂寞,以致于吃饭时,也要求宫人要在一边陪伴,这在明朝是很特殊的案例。临死前几个月,已经65岁的朱棣,还要求朝鲜进献美女来“服侍”他。

他仍然爱折腾、不服输。就在第五次亲征漠北,却不见蒙古人踪影、无功而返后,回师途中,有一天,他对身边的近臣杨荣、金幼孜说:

“昨夜三更我做了个梦,有个像画中神人模样的告诉我:‘上帝好生’。难道上天有意保护他们(蒙古人)吗?”

行军途中,朱棣看到往年用兵时,死在塞外的兵士白骨累累时,不禁心生恻然,于是命人收拾路上的遗骸,并亲自写了祭文,悼念历年北伐阵亡的军士们。

就在朱棣临死前一年,永乐二十一年(1423年),他再次御驾亲征蒙古鞑靼部,当走到宣府镇(今河北宣化)时,奉朱棣命令、秘密暗访建文帝行踪的胡濙突然在半夜到访,当时,两次外出暗访的胡濙,在外时间已达14年之久。

史书记载,当时朱棣已经就寝,“闻濙至,急起召入”,于是胡濙“悉以所闻对,漏下四鼓出。”在这次谈话之后,篡位已经整整21年的朱棣,似乎是获得了有关建文帝生死去向的某种重要信息,于是,“至是疑始释”的朱棣才下令胡濙停止暗访,此后也是在这一年,当第六次下西洋的郑和回国后,此后一直到死,朱棣都没有下令郑和再次下西洋。

对于朱棣来说,胡濙带来的某种信息,极大缓解了困扰他心中多年的焦虑症,那就是建文帝或者已死,或者已经出家、完全放弃抵抗、遁身世外了。

他最重要的心事悄然落地,他的生命也即将接近尾声。

于是,永乐二十二年(1424年),他再次踏上了北伐蒙古的征途,当年七月庚寅日,没有捕捉到蒙古人的明军无功而返,当大军行至榆木川(今内蒙古海拉尔)时,不可一世、戎马倥偬的永乐大帝朱棣终于在杀伐屠戮中,走到了生命的尽头。

朱棣去世后,随行的内臣马云与大学士杨荣、金幼孜密商,用军中的锡器熔铸成一具棺椁装殓朱棣,然后杀掉锡匠,对外则让人照常上膳,营造出朱棣仍然在世的假象,并派人密报太子朱高炽,随后,朱高炽即位,是为明仁宗,而朱棣则下葬北京天寿山长陵。

▲朱棣画像

朱棣死后,依照他生前的遗愿,30多位宫人被要求殉葬,他最宠爱的爱妃韩氏在被迫上吊自尽前,一直呼喊着自己的乳母说:“娘,我去了!娘,我去了!”话还没说完,宦官们便将她脚下的小木凳给撤掉了,留下韩氏在绳索上挣扎了小一会,最后才气绝身亡。

而我们从历史教科书中得知的那个“强大昌盛”的永乐朝,实际上在朱棣驾崩时,整个大明国已经“人民流离,饿殍盈路,税粮逋负,盐贼横生”,由于连年用兵、六下西洋,大明朝国库实际上早已虚空,其中朱棣在位时,全国更出现了多达40起“民乱”和“强贼”。

到了朱棣统治晚期的永乐末年,大明国内甚至连向来号称富庶的苏州、常州、嘉兴、湖州等地,都出现了成批的“强盗”和“流民”,如果不是朱棣的儿子朱高炽和孙子朱瞻基恢复治理、力挽狂澜,或许,朱棣也是一个亡国的隋炀帝。

在建功立业与焦虑狂躁之间,在圣君与暴君之间,他时而A面时而B面,历史不断反复,他有幸成为了创业者,而不是毁灭者。

全文完,感谢您的耐心阅读~