长姐不必如母

长姐不必如母,24岁的姐姐有义务抚养6岁的弟弟吗?

做一个不肯为血缘牺牲自我的女性,需要很大的勇气和决绝。

——遇言姐

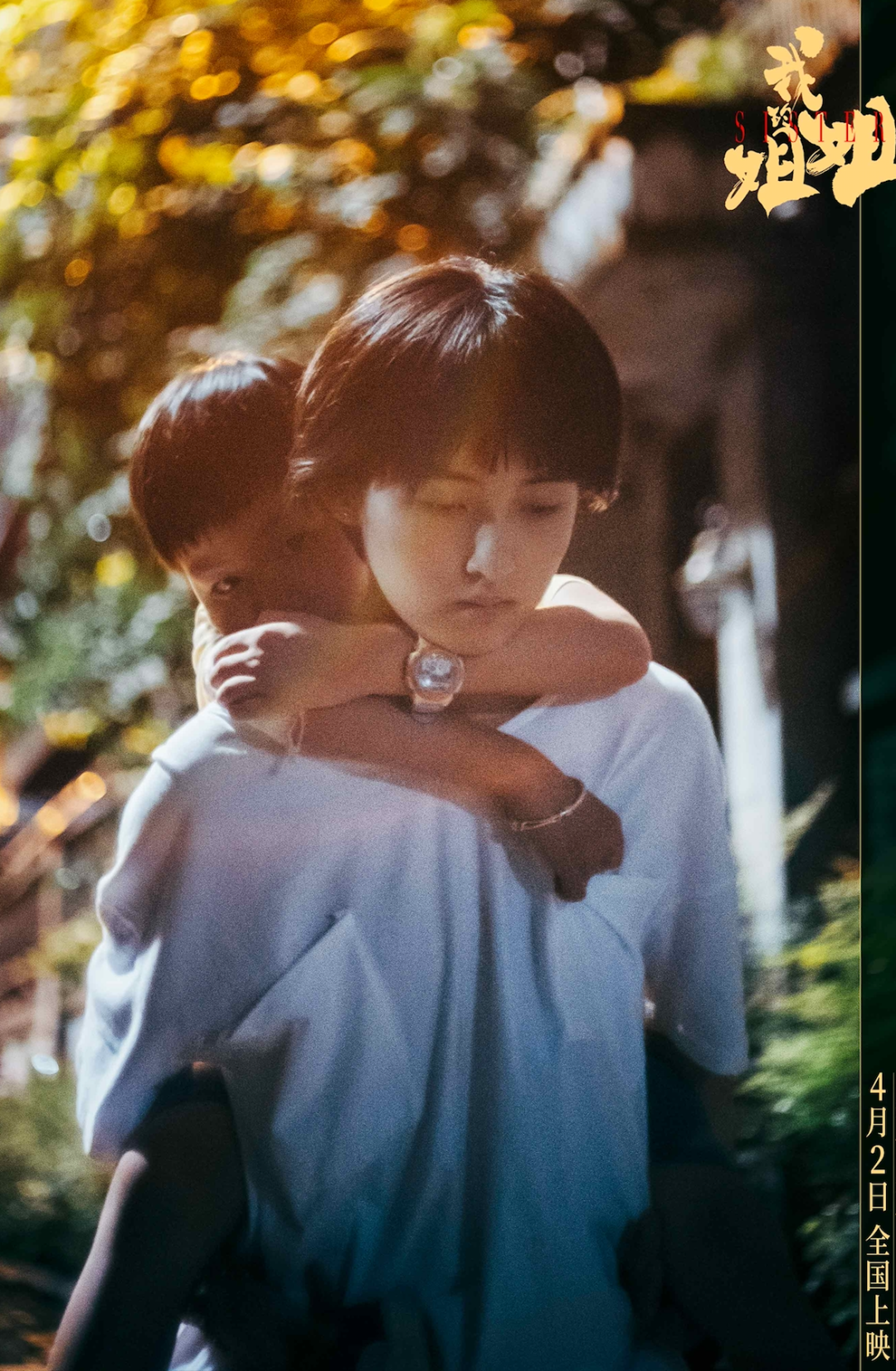

电影《我的姐姐》从上映就争议不断,豆瓣评分也从7.9一路跌到7.4。

一边工作一边准备考研的24岁姐姐,在父母亡故后如何安排6岁的弟弟,自己抚养还是送去领养,构成了全剧最大的矛盾。

电影上映后引发了一些负面评论。

虽然都是对电影情节不满,但各自站的角度又不一样。

网上声音多是指责这部电影是对女性的道德绑架,坚持张子枫饰演的姐姐不该抚养失去双亲的弟弟。

网下的声音么,随便问个长辈,他们的反应都跟电影里的七大姑八大舅一样,觉得这个姐姐太绝情了,自己的亲弟弟咋能不管。

《我的姐姐》的导演殷若昕和编剧游晓颖,都是86年出生的年轻姑娘,也是在中戏读戏剧文学本科时的室友。

从两位主创的年龄、教育、成长背景来看,她们不可能去拍一部《姐道》出来。

就像导演和编剧自己说的:“创作不是说拍一个爽剧就完了,我们不是教女性应该怎么生活。我们一直强调支持,而不是支配。告诉女性应该怎么做,是不公平的。”

▲《我的姐姐》的导演殷若昕和编剧游晓颖,是在中戏读书时的闺蜜

遇言姐周末去看了《我的姐姐》。

电影院里80%的观众都是女孩子,时不时可以听到身边传来抽泣声,可见大家对“姐姐”的人生是多么感同身受。

遇言姐自己也是姐姐。

虽然出生在北京的教师家庭,家中没有明显区别对待儿女,但我仍然对隐性重男轻女环境下,“姐姐”们的生存环境感到深深共情。

长姐不必如母,女性可以“反骨”

《我的姐姐》,原话题来自2013年时天涯上的一个热帖。

这个挑动痛点的疑似写手帖,在遇言姐看来是十分过激的。

比如,原帖作者说自己享受独生女的身份,反对父母在自己上大学后生二胎。

(遇言姐说,生不生二胎,是父母的权利,子女不该干涉)

比如,原帖作者坚决不跟弟弟分享父母的财产,卖掉老家的房子用作自己新房的首付。

(遇言姐说,虽然老家的房产在姐姐名下,但道义上遗产应该子女平分)

比如,原帖作者眼看1岁的弟弟包了一天的脏尿片,坚决事不关己,由他一身屎尿。

(遇言姐说,这个已经属于没人性了,就算是面对捡到的弃婴,也不带这么冷漠的)

那篇帖子的最后,作者把弟弟送给一对农村夫妇,并且表示以后不会有任何往来。

她自己用卖遗产房的钱付了北京一套公寓的首付,找了不错的老公,过着快乐的日子。

她抱怨因为弟弟的存在,非独的自己不能生二胎(当时还没全面开放二胎)。

看到这儿,这个原帖已经跟性别议题没有太大关系了,只能说原作者根本就是一个冷血自私的人。

原文真实性存疑,很可能是写手帖,遇言姐也就不多评论了。

《我的姐姐》对原帖进行了改编。

修整后的故事没有那么偏激,姐姐虽刚烈但不失恻隐之心,丝丝缕缕的细节更贴合现实,所涉及的社会问题是复杂的。

一对二胎夫妻因车祸去世,遗下两个并不亲近的子女。

24岁的大女儿,6岁的小儿子。

做护士的大女儿安然回家处理后事,被迫与素未谋面的弟弟安子恒共处。

亲戚们各怀心思,觉得安然理所应当抚养自己的弟弟,并要求她把遗产房过户到弟弟名下。

他们反复说的那句话是:长姐如母。

而沉默但坚毅的安然决绝地表示:“我要养他我这辈子就完了。”

要把房子卖掉考研去北京,把弟弟送给条件好的家庭。

她的回答直截了当——

“我也会有我的生活,我将来要结婚生子,我负担不了你。”

除了“负担不了”这个现实原因,安然对弟弟的排斥,还来自从小到大,自己因为女性身份而被打压的积怨。

独生子女政策让80、90后的城市女孩享受了30来年的平等红利。

但并不意味着家长们骨子里的重男轻女思想改变了。

一旦放开生育政策,一旦有机会查性别,人们还是想要生男孩。

安然小时候是独生女,但一出生就遭到嫌弃。

为着再要一个生育指标,爸妈让她装小儿麻痹症。

倔强的姐姐因为不肯配合演戏,被办公人员识破了父母的伎俩,也招来父亲的一顿暴打。

同样的情节在《我爱我家》中也出现过。

和平琢磨着生二胎,让圆圆装半身不遂,不料被上门的计生人员撞见没病正常的孩子。

这个桥段当年看着好笑,如今想起来很不是滋味。

高考时,安然报的是北京一所医学院的临床专业,父母私自将志愿改成了省内的护理专业。

理由是女孩子没必要读很多书,应该早点出来工作挣钱,留在省内方便照顾娘家。

安然大学期间的学费和生活费都是自己挣的。

在医院工作的她,眼见一个个拼死都要生男孩的家庭,内心愤恨而厌恶。

这更加坚定了她要去北京的想法。

谁知一场车祸打乱了安然的计划。

父母过世后,她又被拽回自己的宿命,不得不面对不熟的弟弟。

作为成都城里人,安然的父母还不至于虐待女儿。

但是安然一直对父母的爱感到犹疑。

在她的潜意识中,父母似乎是关心自己的,但似乎又想要淹死自己。

她不确定父母对自己的爱是否真的存在过。

话说,遇言姐见过不少独生女儿,也都有着同样的心理纠结。

长大后的她们回忆自己的童年,觉得父母对自己的爱是不得已——因为家中没有男孩,因为只有一个孩子,只好认了。

有的父母对女儿说:如果家里有男孩的话,哪还能这样惯着你。

有的父母对女儿说:你的堂哥,终归是咱们家的男孩。

有的父母对女儿说:一个女孩子,上不了大学就算了。

这些一言半语像一根根的毛刺,让女儿对父母的信任打了折扣。

更普遍的是,很多生了女儿的家庭,因为默认女方不需要准备婚房,从而没了奋斗目标,导致在地产投资方面错过时机,后来追悔莫及。

返回来接着说《我的姐姐》这部电影。

在安然与弟弟的相处中,她发现弟弟的家庭地位与自己全然不同。

弟弟出生就得到了父母最炙热的爱。

父亲会打女儿,但从不打儿子。

家里的墙上挂满了弟弟的奖状,墙上的全家福里是父母和儿子,父母手机里只有小儿子的照片。

而弟弟继承了父亲的价值观,小小年纪张口就是:爸爸说家里的东西都是我的。

另一种让安然感到窒息,想要逃离原生家庭,逃去大城市的原因,来自亲戚们的女德说教。

姑姑见到安然的第一句话是:你现在的首要任务是把你的弟弟好好养大!

长姐如母,长嫂如母,这是前现代社会的伦理共识。

姑姑本人也是一个自我牺牲的姐姐。

年轻时考上师范俄语系的姑姑,要为考上中专的安然爸爸让路。因为安然的奶奶说:“当然要紧着弟弟。”

跑去俄罗斯做生意的姑姑,因为娘家一声召唤,就要跑回来帮弟弟带孩子。因为安然的奶奶说:“你不照顾弟弟谁照顾。”

从小就被灌输长姐要多担待的思想,姑姑认为女性的奉献是理所当然的,照顾弟弟是姐姐们与生俱来的责任。

当姑姑对自己带大的侄女安然言传身教,让她把房子让给“以后要立门户”的弟弟时,一个群体意识的受害者,变成群体意识的维护者,这个角色是令人同情的。

而对于安然这样的90后,受过高等教育的女孩来说,她有能力构建独立的认知。

在电影中,安然反复地说:“我要成为我自己,我要为自己而活。”

现代女性对命运的把控,对环境的敏感,不仅仅是针对原生家庭。

相处了5年的医生男友,除了安于现状没大毛病。

但安然感受到男友的妈宝气质后,尤其是听到未来婆婆那句“我家孙子很金贵的, 婴儿床都准备好了”,最终选择分手。

即便安然最后决定抚养弟弟,也不是因为“长姐如母”的古训。

就像导演说的——

“安然是一个强者,她不会像姑妈那样走老路。因为新的和旧的,已经不再在一个套子里了。”

在家庭中地位高,在社会上地位低

造就了底层男性的悲剧

拍摄一个“反骨”姐姐的主题,看得出剧组是小心翼翼的。

我们都知道,在性别这个议题上,现实比电影残忍。

《我的姐姐》电影背景是编剧游晓颖的老家成都。

但其实,成都远算不上性别问题的重灾区。

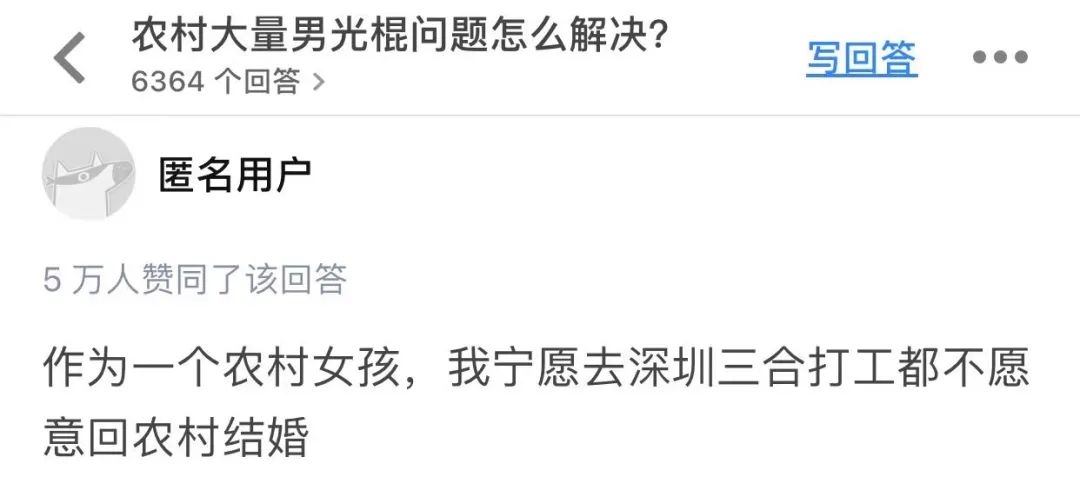

90后人口性别比例最失衡的省份是江西,男女比例达到120.8:100,全国农村3000万剩男已经是无解的问题。

感谢大时代让底层女孩也有重建三观的能力, 也有独立生存的能力。

在知乎上,在豆瓣上,很多姐姐们诉说自己如何努力去到大城市,宁可去电子厂打工,过自由的单身生活,也不要回乡嫁给令人厌恶的农村妈宝男,收夫家的彩礼补贴娘家,帮弟弟攒钱买房娶媳妇。

在知乎上,一个包邮地区的85后农村女孩用上万字记录下了自己家中两姐一弟(其实是三姐一弟, 三女儿被送人了)的生活,获得了1800条留言。

长篇触目惊心的文字中包括——

女孩子只要生下来了,且不缺吃穿地养大了,在农村里就不算重男轻女。

从5岁起干农活做家务带弟弟,农村的姐姐们都是这样生活的。男孩有不用做家务活的特权,谁家的男孩会当女孩使唤呢?

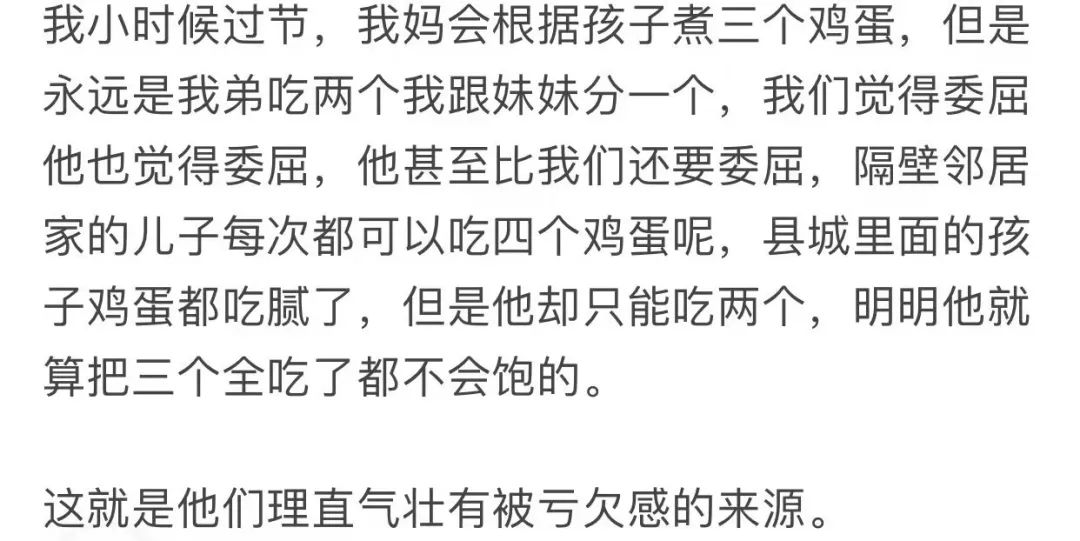

过节家里煮三个鸡蛋。两个姐姐分一个,弟弟自己吃两个,他还觉得委屈,觉得另外一个鸡蛋也该是自己的。

两个姐姐一个高二辍学,一个自己力争报了个中专。

弟弟上的是县里的私立,母亲还租了个房子陪读。

如今辍学打工的姐姐年薪10万,过着远离原生家庭的单身生活,但是老家的亲戚默认她的所有财产要留给侄子。

更可悲的是举全家之力养育的儿子,独享了全部的偏爱,花光了家里的资源,学啥啥不会,干啥啥不成,自私又无能,毫无责任感。

而且他从来不认为自己占到了什么便宜,对于自己踩着姐姐得到的一切理所当然。

而父母和弟弟都认为家里对三个孩子很公平,两个姐姐要和弟弟一起承担赡养老人的责任。

《我的姐姐》中,留了一丝人性的温暖,后半段的弟弟很可爱。

但在真实的世界中,一个被重男轻女家庭养育出的男孩八成是眼高手低的失败者。

遇言姐自己也见过不少这样的家庭。

女孩很小就知道自己一无所有,连块宅基地都分不到,于是很努力地为走出去而打拼,读书、工作都甩男孩一条街。

弟弟从小占据全部家庭资源,到了社会上没人再惯着他了。没有学识技能,又不肯卖体力,最后变成吸烟打牌的底层巨婴, 如同电影中泡在麻将馆的舅舅。

在家庭中的地位高,在社会上的地位低,在家庭中无耻攫取,在社会上无能为力,也就造就了底层男性的悲剧。

看完《我的姐姐》,遇言姐只觉得——

虽然这部电影讲的是女性故事,但最应该了解这个议题的观众,是男性。

在东亚的男权社会中,但凡是有姐弟的家庭,弟弟多少都在剥削姐姐的基础上,享受了性别优惠。

在这种文化中,“姐姐”是一道绵延几代的伤疤,每个家庭都欠姐姐一个道歉。

在《天水围的日与夜》中,贵姐是十几岁就在纱厂打工、供两个弟弟读书的港式姐姐。

在《82年生的金智英》中,金智英的母亲是放弃了做老师的梦想、在工厂踩缝纫机供养兄弟的韩国姐姐。

如今,这些被牺牲掉的姐姐们还被安上了一个侮辱性的外号——扶弟魔。

金智英出生在两姐一弟的家庭中,虽然没有虐待女儿,但家中最好的东西是属于弟弟的,就连买面包也要迁就弟弟的口味。

而弟弟作为受益者,完全感受不到不公,在长大后才懂得反思,并对姐姐们心怀内疚。

到了安然这里,她无愧地对弟弟说出:我的生命不只有你一个人,我不能再为你牺牲更多了。

做一个不肯为血缘牺牲自我的女性,需要很大的勇气和决绝。

拍摄一个“不孝“、”不义”、“不从”,敢于切断亲情绑架、狠心放下母性属性、拒绝含辛茹苦的姐姐,是女性才会想到的视角。

《我的姐姐》把这些约定俗成,但对女性并不公平的陈规,拿出来重新审视,是有价值的尝试。

《我的姐姐》最后以姐姐和弟弟一起踢球而结束,留下开放式的结局。

但就如导演说的,安然是一个新女性,不会走姑妈的老路。

然而遇言姐仍然认为,应该有更多的男性来看看这部电影。

上至认为女性地位比男人高的高晓松式高知,下至把彩礼问题归咎于女性拜金的普通男性,更应该做出一些思考,更应该做出一点改变。

可事实是,观影中被触动抽泣的全是女性。

而在现实中,更很少有男性肯承认,生而为男,自己欠姐姐一句抱歉。

本文图片均来自网络

-END-

================================================

它将会刷爆你的朋友圈