凡人往事(78)

成为程序员之前,他以为这辈子只能做推拿

盲人的出路,不只有推拿按摩师

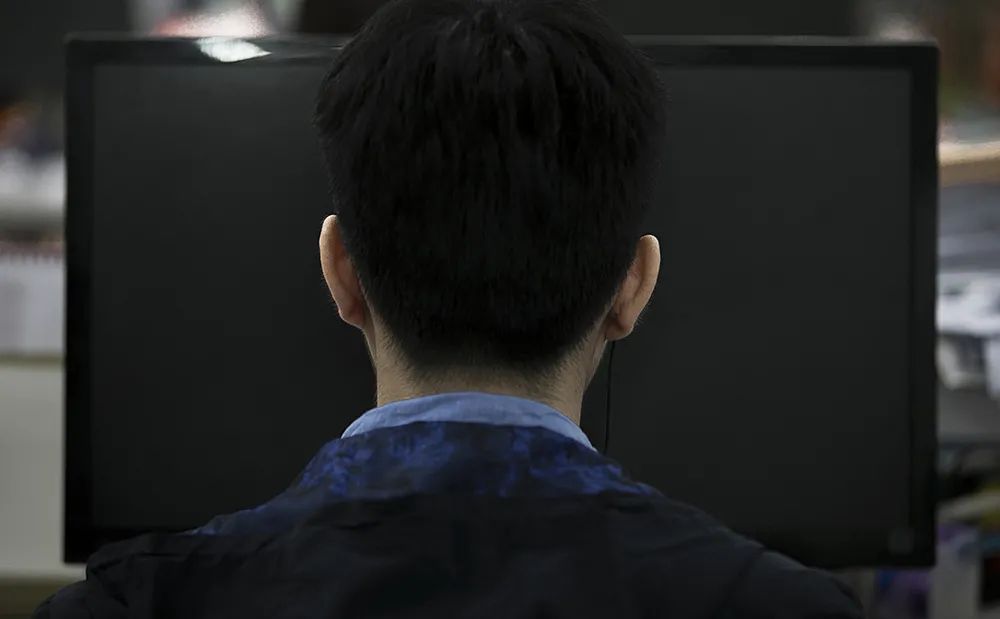

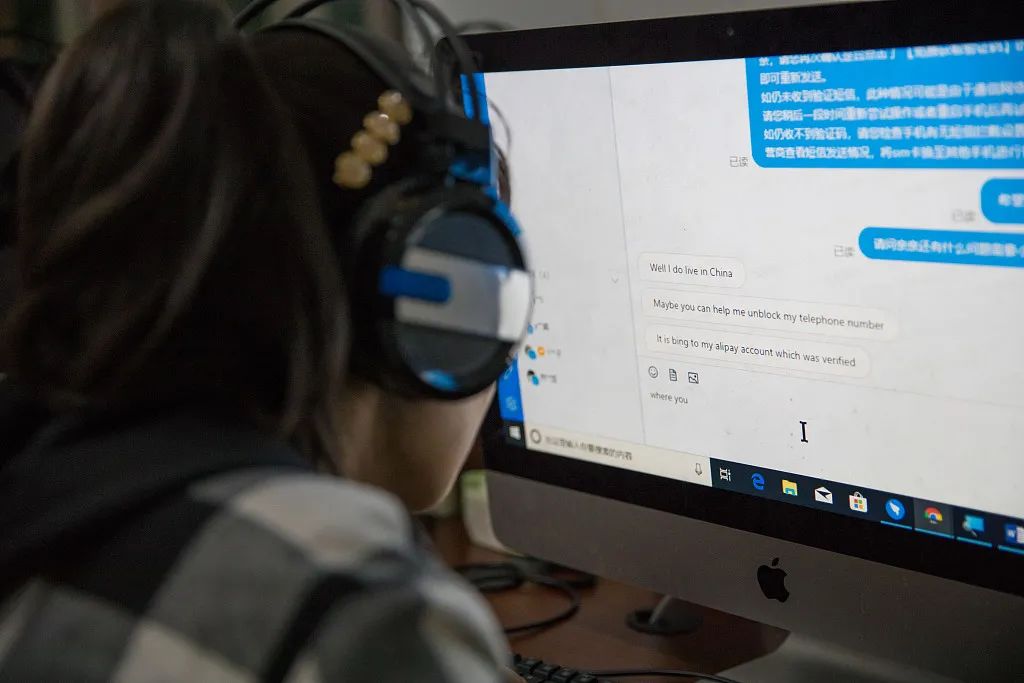

汪乙屏息凝神,正在修复游戏里的一个bug。

他没看屏幕,微微侧着头,仔细听耳机里传来的一串代码,手在键盘上飞速地敲击着。

“有玩家开外挂了。” 游戏上线以来,他几乎每天都得处理类似的问题, “盲人玩游戏也会偷偷用外挂作弊。”

这是汪乙自己编程、自己设计的游戏。他是个游戏设计师,但与一般人不同的是,他在6岁时因意外失明。游戏编程对于他而言,全靠“听”。

15年,他和另外两个盲人程序员一起,设计了一款视障者的冒险跑图游戏,类似无画面版的《魔兽世界》。通过“声音坐标”,玩家可以在开放地图上寻找不同任务点。再根据3D音效,判断出所处的位置与目标距离。

靠着听觉,他们设计出了一张巨大而完整的游戏地图。加上丰富的环境音,视障者玩家们越过森林,跨过溪流,在洞窟里寻找宝藏。还可以和线上的其他人一起组成公会,一同与魔怪战斗。

侧耳倾听了几分钟后,汪乙发现了一行问题代码,“找到了”。他迅速输入一行指令,作弊用户被封禁了,整个过程仅有几秒。“战斗结束。” 他的手轻巧地摁下了回车键。

不过直到4年前,他都认为这双手只能做推拿。

一

“游戏没啥好玩的”

21岁之前,汪乙都没玩过电脑游戏。

这并不是因为盲人没游戏可玩。打开最大的盲人游戏网站「听游网」,能看到线上汇集的100多个盲人游戏。只不过100个当中,4成是棋牌类,3成是益智类,剩下的多是经营养成、角色扮演类。

由于没有画面,盲人游戏只能依靠声音传递信息。棋牌类和益智类操作单一,不要求任何视觉效果与故事剧情,成为了盲人游戏的“重灾区”。明眼人里大火的「吃鸡」、LOL等跑图冒险类游戏,在盲人游戏里几乎是一片空白。

“总之就是没啥好玩的。” 汪乙总结道。

在汪乙的大学宿舍里,并没有通宵「开黑」打游戏的男孩子们。和中国许多数视障者一样,汪乙在盲人大学学习推拿针灸。平常下了课,他会跟同学一起去踢足球,或是在宿舍听听有声小说,在b站上点开一期「XX说电影」,“听了就当看了”。他最喜欢听的是悬疑小说,侦探犯罪故事,以及郭德纲相声全集。

汪乙戴着耳机,正在听最喜欢的郭德纲相声集

直到大二那年,他玩到了《沼泽》。

这个游戏是被一些视障玩家从国外的视障游戏论坛里引入中国的。和一般的盲人游戏不同,它是一款枪战游戏。通过3D音效,玩家能够在其中举枪杀敌,自由战斗,和以前打打牌、下下棋的盲人游戏完全不是一回事。

汪乙从没见过这样的游戏。他放下郭德纲,和男孩子们整天窝在宿舍的电脑前,“每晚玩到宿舍10点20拉电闸”。他们每天在公屏上和国外的玩家用塑料英语对线,玩疯了。

然而沉迷网游的快乐日子没有持续多久。14年,游戏开发团队放弃了维护,bug像野草一样冒出来。汪乙在玩的时候经常丢道具,或者半天都没有怪物刷新。“最难过的还是在上面认识的人,都走了。”

他又没游戏可玩了。

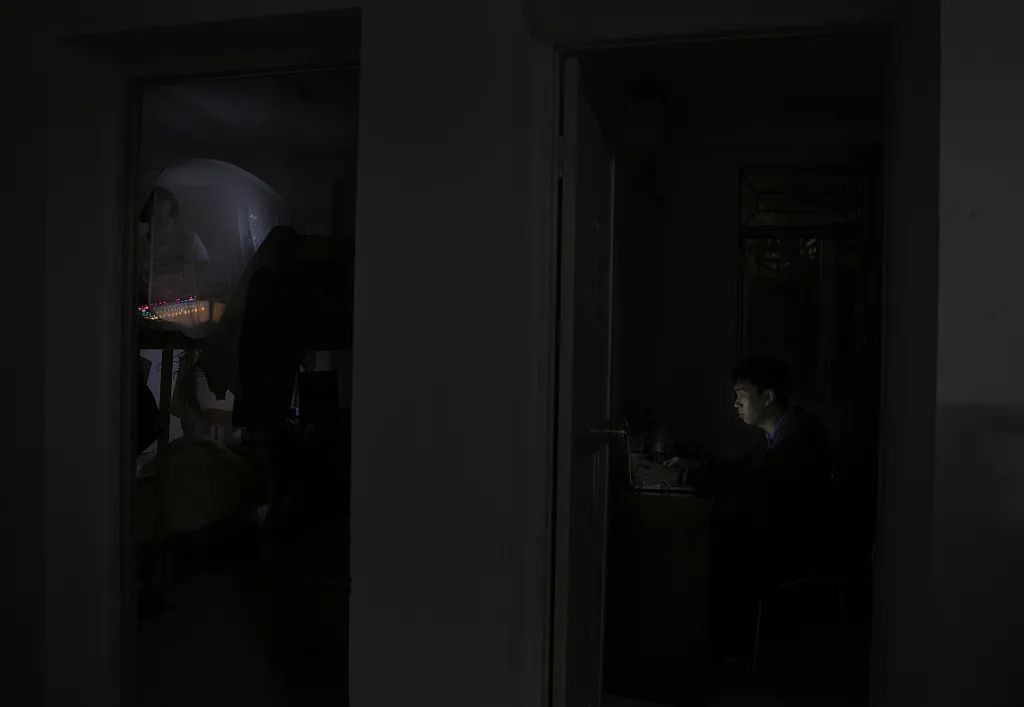

2017年3月27日,深圳,盲人的世界是不需要开灯的,更多的时候他们是用听力区感知这个世界

“不就游戏嘛,我们自己也做一个。” 有一天,张午给他发消息。他是汪乙之前在《沼泽》里认识的小伙伴,自学过编程,也知道汪乙学过。

汪乙听了,眉头拧成麻花。代码编程,他上大学之后是自学过一阵子,但水平还不及入门。他在心里嘀咕着:

“我们写游戏这个,怎么搞得成啊。”

二

“编程太难,我就撤了”

高中时,汪乙就被自学编程“毒打”过。

“高中男生嘛,好多都对计算机和程序感兴趣。”高中生汪乙打开读屏软件,试着翻开了计算机教材第一页,没想到,“马上傻眼了。”

耳机里传来的代码声像天书,他粗粗听了几行便马上放弃。

“那时候想,反正将来也没打算学这个。” 他早就知道,盲人大学里没有计算机专业。

2017年07月07日 ,浙江嘉兴,一位眼盲的人靠着语音读屏软件,打字比一般正常人都快

高考后,汪乙毫不意外地考入了长春一间盲校的针灸推拿专业。他从小数学成绩就没下过全班第一,大一入校时,他是那届专业的理科第一名。

但学推拿不需要做数学。学经络,摁穴位,他对专业课没有兴趣。他开始经常翘课。吃着状元的老本,成绩不上不下,考试只求“不挂就行”。

不过他发现,从经络和穴位里短暂逃开的时候,编程总在他脑子里跳。

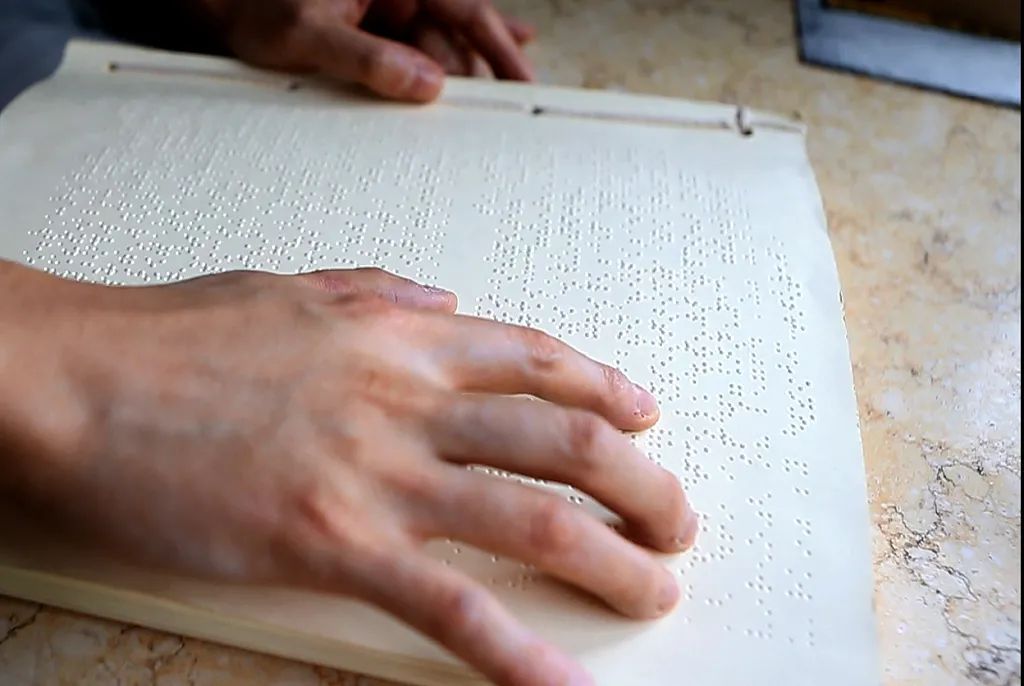

鬼使神差地,他又开始在网上搜索“编程自学”。没有给视障者专门的编程教材,他只能找明眼人书的扫描版,用读屏软件一点点啃。要找到一本影印清晰的“盗版电子书”,就要花上几天的功夫。能被识别的书大多也已经是十几年前的版本,不少知识早就过时了。

“有啥读啥,”他一边翻着教材一边想,有的读就不错了。

然而,找书只是第一道难题。他几乎每读一页都要卡壳。即便影印清晰,读屏软件还是有大量识别不了的地方,读出来时常卡顿。一段程序中的图标和特殊字符,对他来说是一处空白。对于明眼人帮助理解的程序图片,对他来说是学习的障碍。

2018年5月28日,西安一位盲人钢琴调音师,想要考雅思去美国深造。对于一个盲人来说,他所付出的要比正常人多得多

每次卡壳,他就得转到网上,在论坛和帖子里不停地搜索解决方法。有时一查就是两三天。

不过最麻烦的是,对于他而言,很多问题根本无法找到答案。

第一次使用编程引擎时,只是简单的关联一个脚本的操作——点出文件,再拖动一下——他就花了至少一周。他无法使用鼠标,点击、拖动,对于明眼人来说只是动动食指的事,他得用键盘敲一行指令来完成。

“最关键的是你不知道你碰上的是什么问题,不知道该输什么代码。我去网上找,也没有人问这个的。问这个太弱智了。正常人哪有问这个的呢?”

他摸进了几个明眼人程序员的QQ群,遇到不会的操作就在群里问。然而他们大都习惯直接截一张代码图来回复。读屏软件碰到图片就抓瞎,汪乙一开始还会追问一下,能直接发文字版吗?别人总觉得他奇怪,有时还说他“不懂,小白”。他也觉得自己麻烦,慢慢地,在群里也不说话了。

“觉得难啊。难,我就撤了。”

2018年12月23日,广东东莞,31岁的失明青年不但可以灵活使用计算机,还自学c语言c++,编写无障碍程序供千万盲人使用

他说起自己半途而废的经历时,声音低下来,听起来有点愧疚,又有点困惑。以前做数学题时他总爱跟难题死磕,然而现在学编程时遇到难题,他却总想着逃跑。

“反正将来也不会去做程序员的。” 遇到难题时,他时常这么宽慰自己。盲人程序员,他只在新闻里见过一两次。汪乙说,他们都是“传说里的人”。

可是,“哪有那么多传说呢?”

他说服自己,和同学回到教室,继续学经络,摁穴位。他从小到大都知道,推拿才是一个普通盲人该干的事。

毕业前一年,他专心准备在医院的推拿实习。这次实习对他毕业后能否顺利进入推拿行业十分重要。他想好好干,每天早上不到6点就起床,跟着医生出诊、推拿,晚上7点后才从医院回家。

直到实习的第二个月,他从居住的旅馆二楼意外掉了下来。

“如果那天我没掉下去,也许根本就不会去做游戏。”

现在谈起那年的那场坠落时,汪乙把它形容为“一场命运”。

三

“我可能做不了推拿了”

汪乙没能完成实习。手术后,他提前回到了淄博老家,需要在病床上卧躺养伤一年。

他慌了。

“我不知道自己的手和腿还能不能好。” 推拿是个体力活,腿要久站,手要使劲。而他每天起床脑子里就是自己手臂和大腿上的十几个钢钉,心里没底。

“我可能做不了推拿了。”

这是他从6岁失明以来,第一次有这种念头。

张午就是在这个时候出现的。他之前也自学过一段时间编程。由于失明晚,他在眼睛还能看见的时候玩了不少游戏,总有很多汪乙不知道的点子。汪乙管他叫团队里的“大牛”。

“不就是游戏吗,我们也能做一个”。

2017年9月8日,广西南宁市西关路附近,一群盲人按摩师每晚准点上岗,按摩成为大多数盲人的职业选择

他给汪乙发了几本编程教材。汪乙看着这些书,想起了之前自学又半途而废的日子;去当程序员,去写游戏?想到未来,他也没底。毕竟,哪有这么多传奇啊?

他养伤时,一个同班的同学时常会来看他。他已经顺利完成实习,准备找工作了。有一天,他问汪乙,“今后还干推拿吗?”

那晚,汪乙没睡着。

第二天,他捡起张午发给他的书,硬着头皮开始看。遇上卡壳的地方,自己就铆着劲地找答案,实在解不出来,就发消息去找张午一起讨论。

家里人知道他开始写程序了。父母不懂计算机,只是看他在家有点喜欢的事做,也没说什么。他妹妹在大学里读书,周末从学校回家的时候,汪乙会叫她进来帮忙看看程序。

妹妹也不懂程序,“其实也只是一些读屏的盲区,她帮我点一点,拖动一下就好。” 他没告诉妹妹自己在写一个游戏,妹妹看着满屏的代码,说:“哥,这看起来好枯燥啊。”

2018年9月16日,江西九江,一位盲人在修理热水器

痊愈之后,他进了朋友开的一家推拿诊所。他就住在诊所楼上,每天早上9点上班,晚上11点休息。他的腿仍不太利索,没有客人时,他就回楼上歇息一会儿,打开电脑写写程序。听到有客人了,就下楼来。

熬过了最初几个月枯燥的C语言学习阶段,他突然发现眼前的代码有点不一样了。和做推拿时虚无的经络与穴位不同,他看到一些程序亲手在他手里搭建起来。虽然功能还很稚嫩,但游戏的框架逐渐有了雏形。

他咬了咬牙。这次,他不想再半途而废。

每天,汪乙都会坐在卧室的电脑前,一个人写程序、敲代码

推拿已经不再困扰他了,他专心想在游戏的路上走下去。然而每次碰上大大小小的技术问题时,他仍然怀疑自己:“我会想,自己是不是脑子不好使,自己是不是真的适合干这个?”

汪乙说,这种怀疑一直持续到游戏上线的那一天。在研发一年之后,15年,他和另外两个伙伴完成了游戏的最终测试,将完整的游戏发布在了网上。他们为此办还在线上办了一场发布会。那天晚上,几百人涌进了直播间,大家都来看他们的游戏,都来看他们。

那一刻,他才在恍惚间意识到了一件事:

“原来我真的可以做游戏啊。”

四

温柔的想象

游戏发布没多久,一个玩家就把它从国内发到了国外的视障者论坛上。

服务器里一下子涌进来好多国外的视障者玩家。汪乙发现了好几个熟悉的ID,是以前在《沼泽》里一起玩过的外国朋友们。15年的时候,翻译软件还不好用,他们用塑料英语兴奋地吱唔着:好久不见!

以前一起在宿舍里「开黑」的同学也知道了,都跑过来玩。“汪乙,你好酷!” 汪乙那段时间轻飘飘的,每天都能听到别人夸他:好酷。

游戏上线第二年,他辞去了推拿店的工作,选择全职做游戏设计师。现在游戏注册的用户超过2000人,最多的时候能有500人同时在线。对于盲人游戏而言这是个了不起的数字。玩家游戏充值的收入,已经够汪乙和团队养活自己。

打开游戏是一张《指环王》阿拉贡的图片,这也是游戏里唯一的画面

父母不知道游戏设计师是在做什么。过年回家被问起汪乙在做什么工作,什么代码、程序,他们总解释不清楚。但爸爸总会总结一句:“哎,明眼人的小孩,这个年纪都不一定能写出游戏来哩”。

做游戏是辛苦的。刚上线那阵子,他几乎每天都熬到天亮才睡。最夸张的一次 “正好昼夜颠倒了12个小时”,中午12点睡觉,晚上10点爬起来,打开电脑接着写。

但他喜欢独自敲代码的日子。他是个闷葫芦,连续说话超过1小时嗓子就疼。团队里另外的两个人性格也闷。现在三个人天南地北,都窝在家里办公,自得其乐。

“以前做推拿的时候老要跟病人说话,哪里不舒服?按得够不够?”现在,他不再为经络与穴位烦恼了。

然而与他同届的其他60多个同学,仍然在与经络穴位打着交道,在诊所与医院里干着推拿。

“他们从小到大,从学校到家里,老师父母都会给他们灌输说,盲人就要好好学推拿,以后这就是你唯一的出路。” 深圳市信息无障碍研究会的秘书长杨骅说。在从事视障者支持工作的8年里,她接触过上百位这样的视障者。

“不过,怎么可能所有视障的人都喜欢推拿呢?”

2019年10月8日,浙江宁波,一位盲人云客服正在工作

13年成立时,研究会就通过网络和残联发布了招聘视障工程师的信息。第一年,来应聘的视障者就超过了百人。

所有的程序员应聘者无一例外都是自学,最终留下的工程师里,本科学历基本都是针灸推拿专业,“但他们学的都很扎实。因为他们学习很不容易,资料很少,所以其实特别珍惜。有关编程的知识,他们都记得特别牢。”

深圳无障碍研究会,视障程序员广荣在测试无障碍输入功能

在海外,公司拥有专门的残障者团队早已不是新鲜事。然而直到去年,微软中国才入职了第一位听障实习生。对于国内的很多企业而言,即使看到了残障者们的用户需求,无障碍仍然属于产品盈利的“边缘”功能。为此专门在公司内部设立团队,并不值当。

今年1月,工信部开展了适老化及无障碍改造行动,杨骅说,有政策驱动,“企业都开始吭哧吭哧做了”。汪乙和好几个视障朋友也被邀请进了一些大企业的软件测试群,定期给无障碍功能做反馈。

2015年09月17日,辽宁省铁岭市,25岁的失聪女孩用相机“听”世界,摄影给她的生活带来了无穷的乐趣

然而,杨骅认为,真正的问题在于意识。

除了无障碍硬件上的完善,企业还需要花精力培训健全员工,“让他们知道如何去跟一个残障者同事相处。” 集中式教育、无障碍设施不便,使残障者与普通人都很难接触彼此。

“13年的时候,我问身边的人无障碍是什么,所有人都一脸懵地看着我。” 不过这几年杨骅发现,除了行业内的人,“很多普通人对‘无障碍’其实也不是那么陌生了。”

采访快要结束时,汪乙提起了一个介绍iPhone无障碍功能的视频。其中一个名为“放大器”的功能,让视障者可以举起手机,通过相机识别和语音,“看”见这个世界。这个名为“这才是iPhone的最强功能”的视频,在b站上已经被播放了450万次。

在视频的结尾,通过无障碍,视障者拿起手机给朋友拍照,听障者也可以跟好友通话。汪乙平时不会用读屏软件把弹幕都念出来。他不知道那一刻,满屏飞驰的弹幕都写着三个字:

“好温柔”。

*文中人物均为化名

作者 方改则 | 内容编辑 程渔亮 | 微信编辑 尤然

=====================================================================================

最懂互联网大厂的人,在网易楼下卖草莓

后厂村最真实的模样,

藏在草莓小哥的生意里

后厂村坐落在北京北五环外。

这里离三里屯的繁华生活要将近2小时的地铁车程,从最近的地铁站走路到公司大约需要30分钟,肯德基和麦当劳属于配送范围内的贵族外卖。

每天有30万人在地铁西二旗站穿梭,早高峰时,要小跑加速才能抢到一辆共享单车。骑车上班的人会途径印着“北京城区”四个大字的指示牌,然后与之擦肩而过,蹬向另一条通往后厂村的道路。

然而,在这片2.6平方公里的土地上,却汇集了新浪、联想、百度、网易、腾讯等超过700家IT公司。在这里,每平方公里的产值超过1000亿元。

后厂村还有一个别称,叫做“中国硅谷”。

一

“以前排队,抢啊”

小贾哥是在后厂村卖草莓的人。

他本名贾付华,33岁,河南驻马店人。“小贾哥”是他的微信名,卖的草莓也拿这名字做品牌,后厂村的年轻人就都这么叫他。

2015年,网易从五道口搬到后厂村,小贾哥也跟了过来。在这之前,他在五道口附近卖草莓,他的微信里存了将近100个网易员工,方便他们线上预定。

当时,后厂村很多大楼还在建设中。穿梭在这里的六年,小贾哥看着它们一栋栋拔地而起。

百度的园区最早建成,紧接着网易、新浪、腾讯陆续搬到隔壁。2019年初,快手搬进后厂村,园区里的人越来越多,也差不多在这时,后厂村成了小贾哥卖草莓的主要阵地,“基本上60%都在这里卖掉”。

2021年3月26日,网易东门,小雨,小贾哥打开装满草莓的后备箱,等待在门口的员工围了上来

网易东门挑选草莓的人,手里还拿着工卡

网易东门是他的固定站点,有时他还没到,路旁就已经站了五六个等待的人。最夸张的一次,他开着车被人招手拦在路中间,人群一拥而上,不到五分钟,一车草莓就被抢光了,“手都给我抠破了”。

节假日之前大多如此。工作日里周五的生意最好,销量能翻一大倍,“平时买两盒的周五能买十盒”,说周末拿回家吃,“感觉我的草莓不错,比在超市买的要好”。

小贾哥记得,自己当时专门给后厂村建了微信群,最初每天都进来好几十人,不到一个月,500人上限的微信群就满了。但想进群的人源源不断,很多人催着小贾哥建新群。今年3月,他的微信置顶里已经有了“草莓4群”。

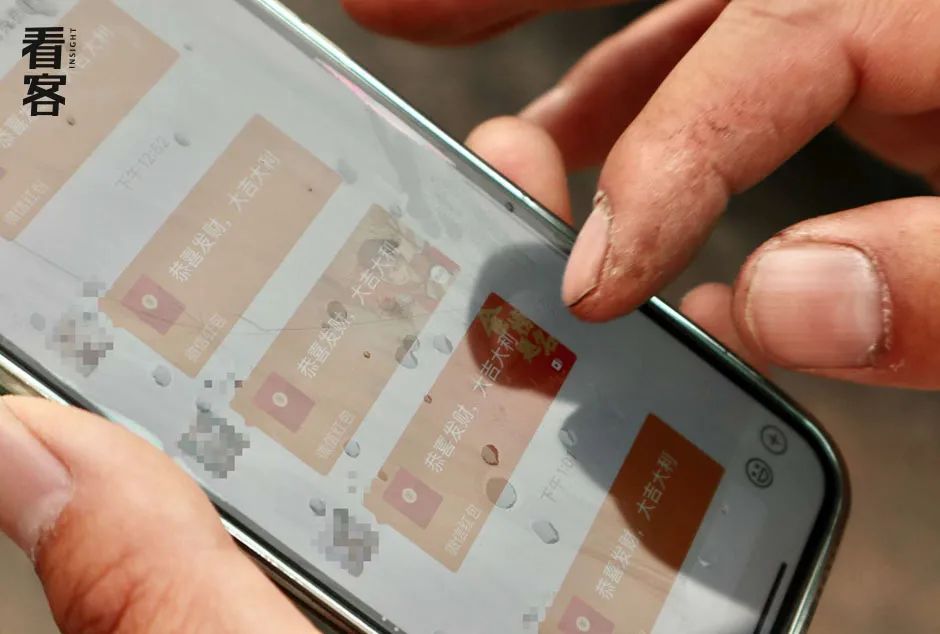

大部分时候,群聊内容都是顾客发给小贾哥的红包。小贾哥从不现场收款,草莓钱都让大家转到群里,“这样大家都方便,人多的时候队排得可长了”。

小贾哥草莓群里的红包,有时红包忘记点,钱会返还回去,“有的返回去就返回去了,大家都没看到就算了”

起先,群里大多是网易员工,后来,其他公司的员工也陆续涌了进来。小贾哥的草莓群可能是后厂村不同公司的员工们,为数不多的交汇点。

今年年初,北京网易疑似出现新冠病例,网易全员核酸检测时,小贾哥的草莓群炸了。

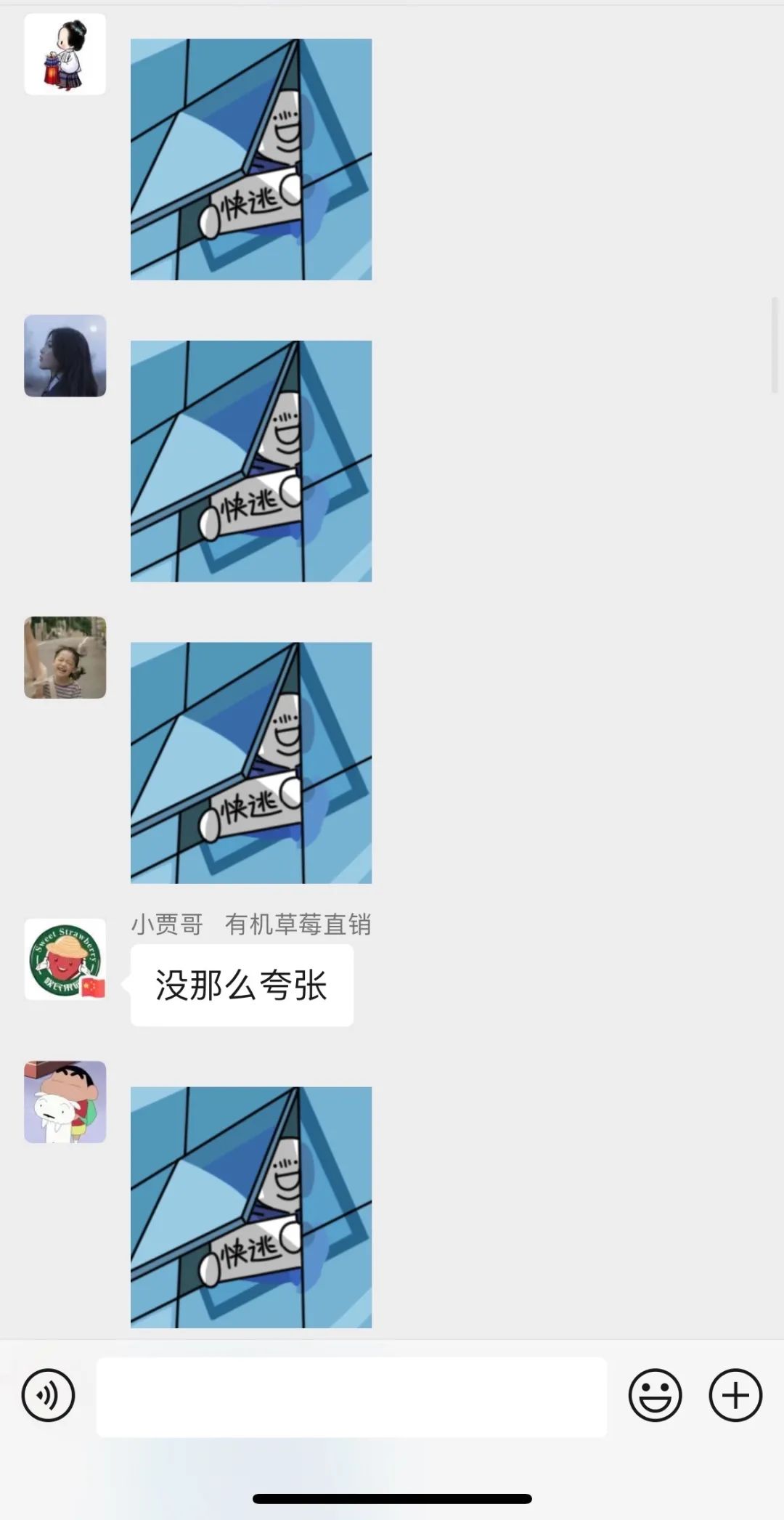

群里至少有10个人给他发了“快逃”的表情包,有人跟小贾哥开玩笑,“不然连你一起抓来核检”,劝他今天别来网易。

上下滑动,查看互联网温情时刻(不是

随后各个互联网公司的员工加入聊天。

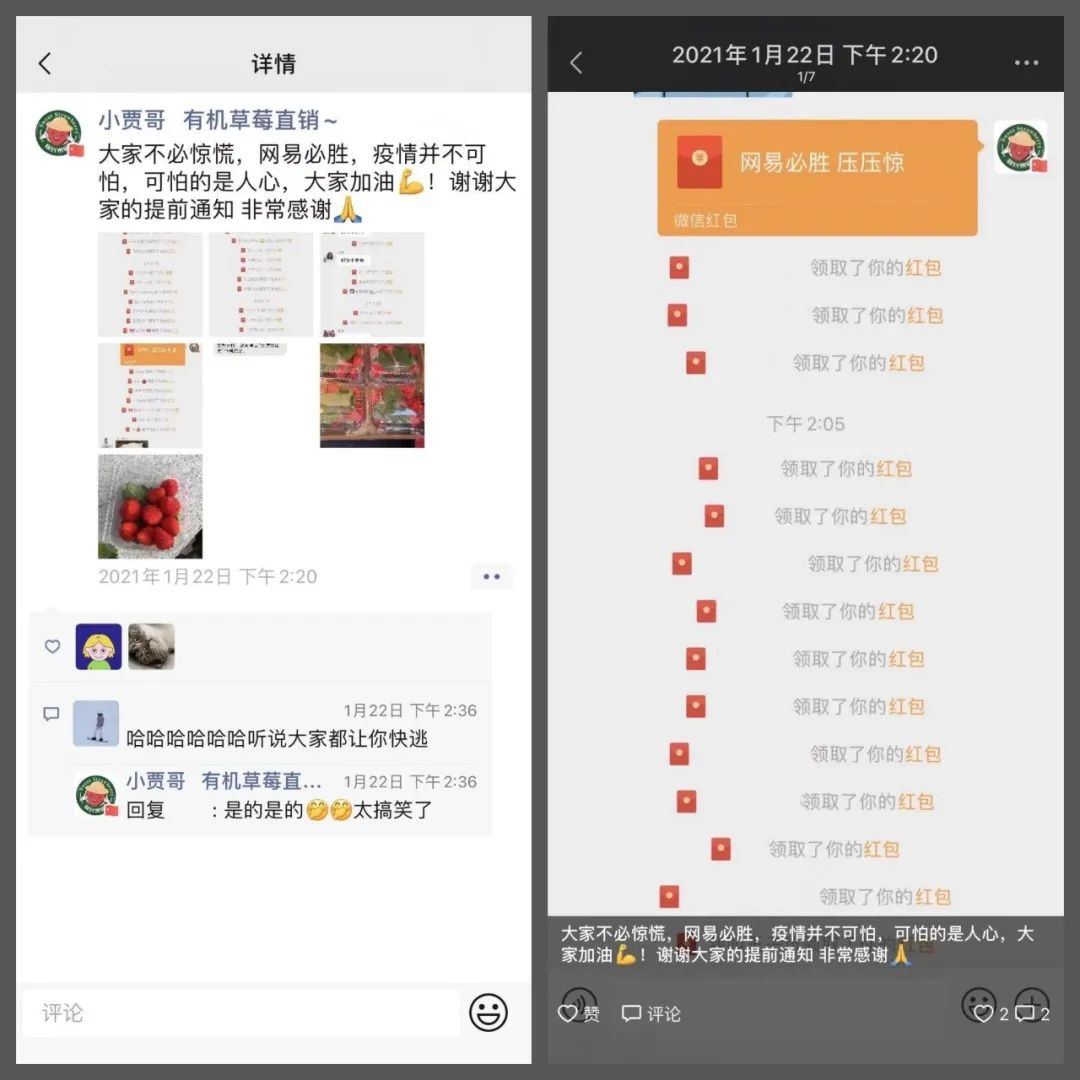

有人在群里发了红包,封面写着“新浪祝福对面邻居平平安安”,下面秒回了五六个动物表情包,还出现了网易的IP“王三三”。

2021年1月22日,小贾哥的草莓群里流传的新浪员工制作的图片

有人拍下了百度员工站在窗边观望隔壁的场景,配文“百度正在观察网易全员下班”,下面回复,“群里有百度员工吗,麻烦替我谢谢他们,看我们下班辛苦了”。

还有网易员工在群里打探消息,问核酸检测到哪一座了,怎么还没轮到自己,同公司员工在底下回复,“A4(网易A座4层)都回家一个小时了”。

2021年1月22日,网易出现疑似确诊病例后,小贾哥在后厂村的每个草莓群都发了红包

没过多久,新浪新闻、腾讯新闻、百度新闻推送了消息《网易北京一员工核检阳性 全公司将居家办公》。

网络新闻客户端的几家大平台,此刻成为了事件中心。

而信息的交汇之处,只是一个普通的草莓群。

二

“群里每天都有人退退进进”

小贾哥的草莓大棚距离后厂村24公里,不堵车的时候,沿着沙河边开,然后上G7高速,刚刚好40分钟。

过了下午两点,小贾哥会收拾好地上的草莓空盒,开车驶离网易东门,紧接着他要在后厂村送预定过的草莓订单。新浪、腾讯、百度就在隔壁,转个弯过去的三盛大厦,再远些的博彦科技也时常有订单,小贾哥不用开导航就能找到。

在网易东门,小贾哥收拾卖完的草莓空盒

再有没卖完的草莓,他会拉到清华附近的家属区,等待来来往往的人青睐。

“小区那边气氛完全不一样”。在后厂村,小贾哥遇到过抱着电脑下楼的员工,匆匆忙忙拿了草莓赶回公司,也有人一口气拿好几箱,帮健身的同事带,帮加班的同事拿。

但在家属区,来来往往都是遛狗、带孩子,或刚买完菜的中老年人。买菜的布袋里还装着绸子,过会要去旁边的广场上锻炼。

学清苑小区,有人拎着菜,在小贾哥这里买了一盒草莓

学清苑小区,买完草莓离开的人,手里还拎着其他水果

小区附近买柴鸡蛋的人多,“(后厂村)这边买的人少,主要是小区在买”。但草莓还是网易这边卖得好,“咱这一个地方顶俩”。

除了卖草莓,小贾哥很少和人闲聊其他。不过,关于后厂村的一切,他都了如指掌。

百度园区里有篮球场,他给百度员工送草莓时,就在这旁边见面;新浪的食堂估计不太好吃,他好几次见到门口的桌上摆满外卖;联想的员工似乎有下午茶,所以他们很少来买草莓。

拎着草莓,拿着工卡走向百度园区篮球场的员工

软件园这边上班“太辛苦了”,他不太想让孩子以后来这里打工,“很多人年纪轻轻头发就很少了”;还有人在他群里谈了对象,俩人他都熟,之前看起来不认识,后来整天“出双入对在一块”,也不和朋友一起了。

甚至哪家公司来了明星,上一秒有人拍照发了朋友圈,下一秒小贾哥就能知道。

后厂村一家科技公司的员工下楼取草莓,她们买了不下10盒,给办公室的同事带

跳槽是最频繁发生的事情。“群里每天都有人退退进进,退退进进的人都不一样”。

隔段时间,他就能在朋友圈里看到离职的动态,配上一张在网易正门口拍的照片,一看就懂了。有时小贾哥工作闲下来了,还会去评论区关心一下,问一句怎么离职了?有人会回复他,说以后买草莓不方便了。

在后厂村,两三年一跳槽是再正常不过的事情。

有人离职前预约了草莓,结果离职当天小贾哥没来,只好在群里找小贾哥退钱。

有人跳来跳去依旧留在后厂村,“(从网易跳到)快手,百度,新浪的都有”,虽然换了公司,但依然在后厂村,发消息问小贾哥“能不能给我送过来”。

也有人跳得远,从北五环去了北三环,默默退出了群聊,再也没买过小贾哥的草莓。不过新司每天都有下午茶,“咔咔吃,吃胖了都”。

三

996、社畜、效率第一

两三年前,媒体描述后厂村的关键词还是:中国硅谷、巨头科技公司、高学历、高薪资。但现在,后厂村的标签已经变成了996、社畜、效率第一。

买草莓,像是园区里短暂的课间休息。

小贾哥一般卡着中午吃饭的点来,“这个点人多”。出发前,他会在群里提前交代好时间和价格,“今天12:30到,今天草莓20一盒35两盒,70元一箱4盒”。

小贾哥给后厂村的员工送草莓

“到了吗”和“还在吗”,是群里最常出现的问题,收到确定的答复,四面八方的员工向网易东门涌来。

有人特意为小贾哥的草莓赶来,附近美团、盒马、七鲜、超市发的草莓她都尝过,发现还是小贾哥的草莓最好吃;还有人说,自己去年刚吃到小贾哥草莓的时候,感受就俩字:“惊艳”。

而另一方面,这是后厂村的员工为数不多的,能在工作日买到草莓的机会。

在后厂村,叫车软件只有深夜12点之后才不用排队,要是不巧遇上了恶劣的天气,即便在凌晨,盘踞着网易、百度、新浪、腾讯四个公司的十字路口也会堵车。

从网易大楼到地铁西二旗站的班车,最晚一班是23:10发车,末班车的座位常常是满的;新浪的员工一般是“995”,晚上下班回家,附近的水果店都关门了,也只有周末才有时间去超市。

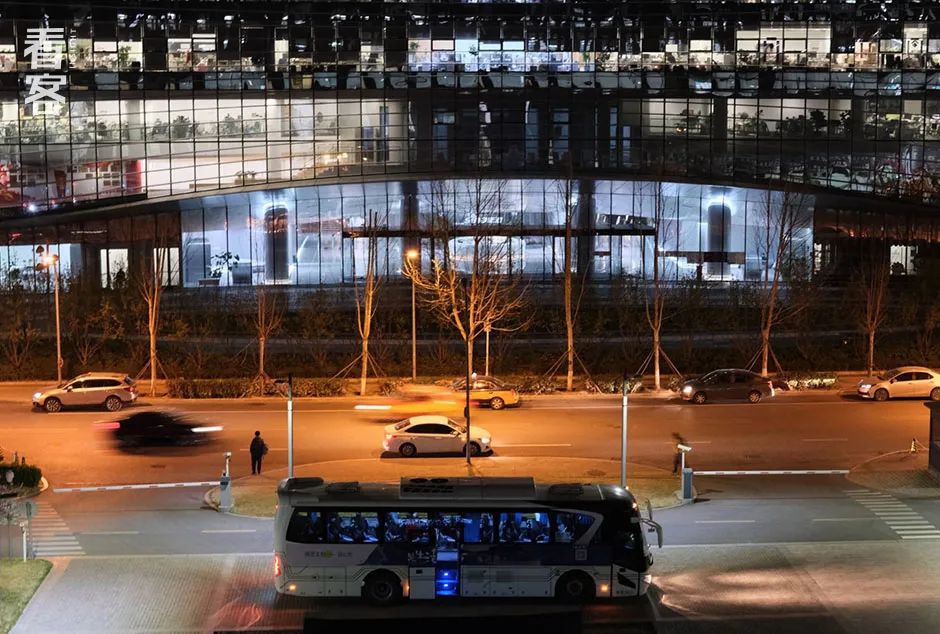

晚上11点,网易末班车停在公司正门,对面的新浪依旧亮着灯

晚上11点,网易大楼内正在加班的员工

买水果只能网购,还得买耐放的水果,自己一个人吃得慢,“不会那么容易坏”。想吃点新鲜的水果,小贾哥是为数不多的选择。

但买草莓满足的需求不止于此。

有年近四十的互联网女员工,一周在小贾哥这里买一两次草莓。

几年前才跳槽到这边,虽然部门没什么晋升机会,但她也懒得计较了,“我已经老了,不想那么较真了”,更何况身上还背着让人焦虑的房贷。

和小贾哥站在路边聊天的后厂村员工

她在互联网,“干流程化的工作”,同办公室里都是年轻的男程序员,平时聊不到一起去,这会儿刚过饭点,他们都在办公室午睡,鼾声如雷。

中午她就自己在附近的公园散步,有时候看小贾哥那里没什么人,就拎着袋子站在路边和他聊聊天,聊到两点上楼工作。

在后厂村,一个互联网公司员工的电脑桌面,上面写着:不干活,就没饭吃

也有人把这当作休闲活动,一周三次,和朋友一起。买完草莓绕着网易大楼走一圈,放放风,看看春天的花草。只不过后来朋友跳槽去了其他公司,她在小贾哥这里买草莓的次数也慢慢变少了,吃完饭就上楼回工位,继续工作。

小贾哥一般在后厂村待到两点多,再晚一点,园区里的员工都开始工作,也没人再出来买草莓。

后厂村员工的生活,继续被忙碌填满。

四

“各有各的不容易”

在后厂村,很多人羡慕小贾哥的工作。

时间自由,天天开车看风景,自己给自己当老板,总有人跟小贾哥说“我跟你干去吧”。还有人想加盟小贾哥的生意,推荐老家的特产给他,有山东的苹果,江西的橙子,还有洛川的苹果。

虽然没人知道小贾哥一个月具体能赚多少,但他是流传在后厂村传说中的“隐形富豪”。

但这些小贾哥只当玩笑话听听,“(互联网)这工作得有多少人羡慕”。

以前他在工地干活,冬天特别冷,他就想找个公司打工。夏天有空调,冬天有暖气,“多好,也不累”。

小贾哥的草莓大棚内部,他承包了12个像这样的大棚

现在,他自己在北京包了地种草莓。卖草莓的准备工作要从夜里12点开始。妻子、表哥、表嫂三个人要弯着腰在大棚里摘一整夜草莓,“摘个五六百斤”,才能保证第二天他开车卖的草莓是新鲜的,足够的。

小贾哥现在有12个草莓大棚,建大棚的时候会请临时工帮忙,但摘草莓、照料草莓,必须得自己家里人来,“不敢找外面工人摘”,怕手重,把草莓捏坏了。

小贾哥的妻子戴着手套分拣草莓,坏的挑出来扔掉,然后按大小分开装盒。现在大的20/盒,小的15/盒

更早之前,小贾哥还卖过西瓜,凌晨两点就要开车去大兴拉西瓜,回到菜市场至少十点,还要接着卖,晚上七八点回家休息,睡完觉继续新一天的忙碌。

卖西红柿的时候更夸张,要去河北收货,开车过去单程要四个多小时,晚上10点就得出发进货,困了就听点DJ歌曲,“喜欢伤心的歌”,把音量调大提神。再不行就在路上睡一觉,然后继续奔波。

现在,他身边有不少卖草莓的亲戚。但即便生意不错,两口子一年到头挣十四五万,但一吃一花就剩不下这么多了。

小贾哥和妻子提着装好的草莓,为装车做准备

2021年3月26日,周五,小贾哥摘了400多斤草莓,后备箱都装满了,还得往车后排装

有孩子的家庭压力更大。小贾哥家里有三个孩子,“孩子越多,花得越多”,他们没有北京户口,又怕老家的父母过分溺爱,只能把孩子接到这边的私立学校读书,“(三个孩子)一年读书要花七八万”。

压力是普遍的。家里的亲戚想盖房子,起码得花三四十万,好几年又白干了。要是家里有男孩,得准备找对象的房子,“两口子基本上这十几二十年就完了”,“全心全意去挣钱,但还是不够花”。

但小贾哥说,自己比较能看得开,“我该卖卖,该挣钱挣钱”。

小贾哥在学清苑小区附近,和路边的管理者交谈。他说小贾哥的草莓卖得最好,前几天也有来卖草莓的人,2个小时一盒都卖不出去

现在他也没那么羡慕大公司里的工作,“咱这车里也夏天有空调,冬天有暖气”。后厂村好几家公司的联系过他,问他要不要过来卖草莓,他都没同意,他不想给人打工,“打工哪有轻松的,我不习惯”。

晚上刷朋友圈时,小贾哥时常看到后厂村的员工深夜还在加班,朋友圈依旧和工作相关,“感觉都很难受”。

他记得自己回家时,路过后厂村,当这座城市的大多办公大楼都已经归于寂静,后厂村的互联网大楼依旧灯火通明,小贾哥想,“可能各有各的不容易”。

作者 何晓山 | 内容编辑 程渔亮 | 微信编辑 尤然