3月5日,埃默里大学学生报《The Emory Wheel》报道,该校“牛津学院”哲学专业一年级中国留学生张一得(Dave)去世。目前,校方和家属都没有说明他的死因,但在一封张一得父亲写给儿子同学的信中,大家猜出了一二。张一得父亲在信里说:“儿子一生中所有的决定,我都是无条件地尊重、认同、接受,包括这一次,他最后的这个决定。”

有知情人私信我张一得生前跟好友的聊天记录。可以说已经看到实实在在的证明,一得与一得父亲,并不是一得父亲文字里那样。 这位父亲像个寄生虫一样,寄生在一得身上,完全没有自我吧。说得好听是父母为了孩子付出所有,说得客观一点叫绑架。

张一得的父亲,更广为人知的名字是“一得他爹”或“老得”,在网上的育儿圈很出名。“老得”曾是一名企业高管,儿子一岁时妻子离开后,“老得”辞职卖房,搬到郊区,全职带娃。这样一个无可挑剔的爸爸也培养出了一个让人羡慕的儿子,张一得高中就拿20万一年的奖学金,后来还以几乎满分的托福成绩考进了素有“美国南部哈佛”之称的埃默里大学。

一个优秀的育儿博主,单亲爸爸,辞去高管职位,17年专心育娃给孩子送去埃默里大学(美国排名前二十,学生多为富家子弟),成为宝妈圈被追捧的神级人物,然而,孩子在国外自杀了…… 爸爸对孩子的爱真的很用心了,给孩子建立一个小小博物柜,陈列着成长,陈列着爱,也许是孩子的想法太多,也许是觉得爱很重,也许是他的灵魂超脱凡尘,总之选择了另一个世界。 有人觉得爸爸很可怜,但是也有人觉得孩子才真正可怜。

一得爹年轻时爱吹牛,并因此导致老婆跟他离了婚。所以公司高管这事儿存疑。他辞职回家全职带娃这事儿疑点重重,按说能做到公司高管的人就算不上班,挣点外快小钱钱维持生活还是没问题的,但是他呢,去儿子同学家收破烂,跟粉丝们众筹儿子的学费,从儿子四五岁时看病就把他放在医院门口让他自己进去跟大夫说,这不就是逼着孩子去乞讨吗?所以这个男人很可能在撒谎。

刚开始看到有人说他爹用爱和自由的时候我还不解一得为什么会自杀,结果看到有些答案写的细节的东西,才发现这跟我所认知的爱和自由十万八千里。尤其是他最后大学选择的哲学专业,就感觉他可能并不是一直发自内心的认同自己的行为,也可能真的就是配合他爹表演。他的父亲确实付出了不少,但我不知道这是不是一得想要的。在孩子十岁以前,也许陪伴确实很重要,但十岁以后,过多的陪伴就是干涉,就是施压。父母真的需要注意把握这个度。

在网上看到樱桃羊一个回复,写的很多:

这个父亲确实有很多常人难以理解的做法,不过网上报喜不报忧是正常的,一得内心的痛苦我们也不知道他了解多少,我觉得我们也没有权利知道,因为如果他把儿子的烦恼、苦痛和病情都事无巨细放到网上,那才是真正的不尊重孩子隐私。另外,这个爸爸以前充其量只是个本地小名人而已,这次事情被宣传得这么大,网上骂声远远超出了他当初获得的赞美,和某些爱吃人血馒头的营销号推波助澜也不无关系。我虽人在广州,但也只是因为他办了一个自闭症儿童乐园才知道的这个父亲,也许他育儿有各种各样的问题,但起码不能否认他真的是一个非常善良通透的人,敞开怀抱接受了非亲生自闭症的二儿子,前几天他对网上的骂声也说“人们都可以有自己的看法,没有关系”。

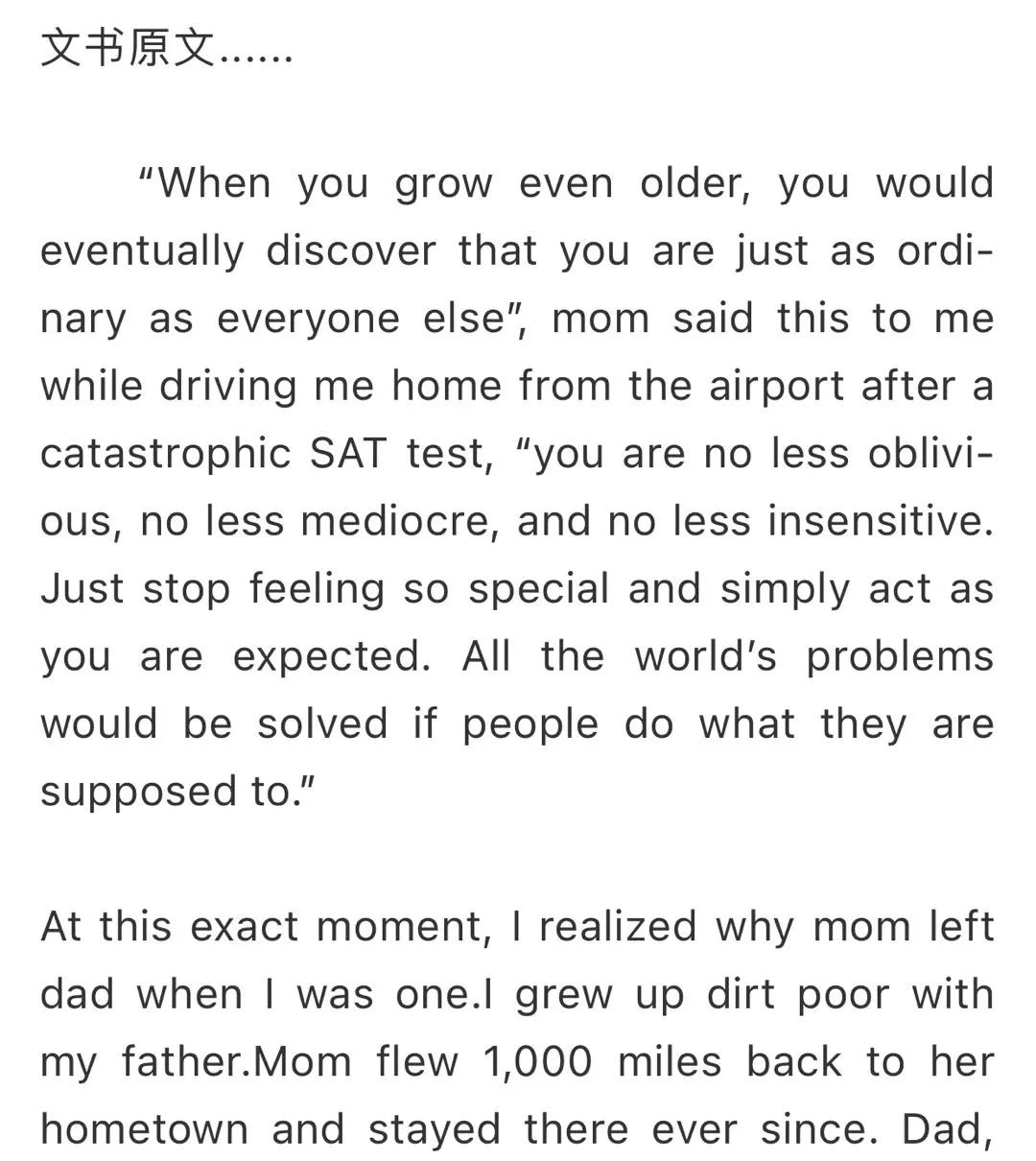

在他的微博里搜“小得”,特别是12岁之前的记录,种种细节,可以把人看哭,那时候的小得还是一个看似无忧无虑的小学生,而之后的青春期据说小得是和妈妈度过的,妈妈对他的教育方式和爸爸应该是有很大的差异,这种差异对他的心理造成了什么影响,不得而知,不过一得在申请信里很明确地表示:妈妈要他接受自己“并不特别”,而且妈妈想要“磨去我叛逆的棱角”,由此可见一斑。而且申请书最后一句话是“但有一件事是可以肯定的:我永远不会忘记小时候和爸爸一起坐着绿皮火车到处旅游的时候,我有多么快乐”而且面试视频还提到了父母离婚把他判给父亲,对他来说是一件好事。

所以,且不说抑郁症很大程度上是生理性的,如果一定要归咎于父母,为什么网上一味在骂父亲,而妈妈却几乎隐身了呢?父亲不是没有问题,他过度曝光了儿子的生活,并且确实沉浸在自己好父亲的角色里不能自拔,但是也幸亏他记录了这么多年父子相伴的点滴,我想有心人都能看出他对孩子的爱不是一味地控制,相反比很多家长还更放手:孩子出去旅游,他全权交给孩子去安排路线;孩子晚上看书入迷不睡觉,他陪着孩子熬夜通宵;孩子在学校发烧,他先问孩子需要我接吗?噢,不需要,好的,没问题。后来老师要求家长过来,他也开着车马上出现。孩子夜里噩梦惊醒,一定要抱着他睡觉,他从十一点安慰孩子到凌晨三点,早上孩子说太困了想多睡一会,“到了学校再跟老师道歉”,他说没有问题,支持理解,这是你第一次失眠噢,很值得纪念一下。孩子晚上饿了,想吃东西,也不直说,跟他一搭一和地聊天:

【爸爸你说肚子饿了是不是很难受?肯定啊。那如果一个小朋友饿肚子很难受,你会不会做饭给他吃啊?噢,如果可以的话肯定会的。现在就有一个这样的小朋友睡在你身边噢。晕,好,我给你弄吃的去。】母亲节,学校要求做献给母亲的贺卡,父亲担心儿子心理上会不会被影响,结果儿子画了一幅贺卡送给他,父亲节那天更是专门中午从学校请假回来给他送卡说爸爸我爱你……

再加上一得面试时,明确对父亲表露出的敬重和感佩之情,我认为他们亲子关系良好的证据还是很充足的。如果说这些都是一得父亲的“自我陶醉”和“表演”,我也佩服他能投入地表演这么多年。这位父亲的育儿有可以指摘商榷之处,比如他是否没有关注到孩子的内心苦痛(这点缺少证据,第一儿子青春期甚少在他身边,他能做的有限;

第二他如果把孩子的内心痛苦都暴露出来,这恐怕才是不尊重儿子的隐私吧)但是,青少年自杀的原因很复杂,简单把一得的死亡和他爹的教育直接扯上因果关系,这并不科学,也对他爹不公平。如果一得在天之灵看到他父亲承受的这些骂名,会有什么感受?他爸爸平淡的一番话,没有怨,没有悲,没有泪,没有嚎啕,没有满足看客的期待,仿佛也成了罪孽,但有时最平淡的话语下面恰恰压抑着最悲痛的情感。记者后来采访他,问他要一得妈妈的联系方式,老头说了一句拒绝的话:“这个时候,谁都没有力气说话吧”。这句话真的太充满伤痛了。

儿童时期的创伤是有关系,但第一个人体会始终只能是个例,第二这个说法在学界其实是存在很大争议的。我长期为珠三角一精神病医院儿少科做翻译,他们每年都请美国的专家来做培训,培训里提及的基本共识是:精神疾病成因非常复杂,但比较确定的一个因素是遗传基因。至于家庭关系和童年影响,专家们表示在长年累月的经验和研究中,的确见过不少家庭属于问题严重的,父母吸毒、酗酒、虐待,或者对孩子打骂、冷落,什么样的都有,但是也有不少家庭是非常正常甚至有爱的,可是他们的孩子就还是得了精神病了。

一得提到不喜欢童年的生活,主要是居住环境的不佳和贫穷,但首先这个恐怕不是他爹能控制的,如果他爹不辞职,全力上班挣钱,找个保姆带孩子,让他过着优渥的生活,可能又要被人说“缺少亲子陪伴”了,甘蔗哪有两头甜呢。在比这更糟的环境中长大的孩子,比比皆是,也不是都出现心理或精神问题。而一得最后那句绿皮火车的话,其实是肯定了和父亲在一起的时光,是贫穷但快乐的。面试时他也说,自己最难忘的一次对话是考SAT数次失利后,爸爸对他的鼓励。而与之形成鲜明对照的,是他妈妈的not happy。他妈妈也是当初一走了之,当然这是她的权利,只不过,这个妈妈就是逼着一得爹做出“我要抱你就不能搬砖”这一选择的始作俑者,不过好像并没有人去说他妈妈什么。

孩子都去世了,在他爸爸的这封信感受不到半点难过,痛苦,反思,反而还在吹捧自己的儿子“活出宽度,活出厚度,还尊重他的选择”,给我看吐了。你儿子选择自杀这种激烈抗争的方式,他爹都感受不到。一味倾注了那么多的父爱,有没有问过你儿子他想要什么呢?

=======================================================

埃默里大学一名中国留学生突然去世,可他的父亲却被骂惨了....

今天,主页君刷到了一条让人无比悲痛和惋惜的新闻——

埃默里大学一名中国留学生意外离世

据美国埃默里大学学生报“The Emory Wheel”报道,3月5日,该校牛津学院(Oxford College of Emory University)哲学专业一年级中国学生张一得(Dave)去世。

去年,刚刚考入埃默里大学的张一得,因为疫情的原因,秋季学期一直都在苏州的家中上网课,等到美国疫情稍有好转,便于2021年春季学期回到了校园。

然而,就在他刚刚正式开始了拥有无尽可能的留学生活的时候,却永远地离开了我们。

这如何不叫人惋惜。

至于张一得去世的原因,埃默里大学并未指明,张一得的亲友也呼吁网友们“不要追问,不要推断”。

虽然我们并不知道他为什么突然离开了我们,但张一得生前的经历,无疑显示出他是一位优秀的留学生。

张一得 | @苏州新教育

在广州长大的张一得,读完高一之后,觉得国内的教育体制并不适合自己,决定换一条人生的赛道:先上国际学校,然后再申请去外国留学。

于是,一直和单亲爸爸生活的张一得去了苏州,和母亲在一起。

在苏州的一所国际高中,张一得如鱼得水,不仅获得了学校每年20万的全额奖学金,而且高一裸考托福就拿到了114分。

优异的成绩,却不意味着张一得是个只会读书的nerd,在课余时间,张一得考下了摩托车驾驶证。

和梦想着风驰电掣的专业赛车手不同,张一得更想做的是能骑上摩托车帮助救护车开路。于是,他又接受了系统的急救培训,考下了红十字会义务急救证书。

参与急救的张一得 | @苏州新教育

在申请季,张一得更是把自己的托福刷到了118分的高分。

最终,他拿到了被称为“南方哈佛”埃默里大学哲学专业的offer.

对于为什么选择了哲学这个冷门的专业,父母家人为什么没有阻拦之类的问题,张一得也有自己的想法:

“我爸很少会反驳我的决定,在早期教育我树立正确的是非观,我基本就是自己负责自己的人生。”

正因为一得爸爸这种从不给儿子提很多要求的“无为而治”,张一得才能拥有更多独立思考的空间,也能不断探索自我价值。

张一得在耶鲁参加哲学暑校 | @苏州新教育

在张一得的申请信中,他曾写道:

My father, a humble gentleman poor in wealth but rich in thoughts, was always there to encourage me to try out what I want…I started to notice how come dad was never upset with him being “poor”: He enjoyed doing what he did and was never ashamed of it. This confidence and self-respect that he presents in front of any person, noble or vulgar, have won him much respect in return. As I grew older, I came to realize how important those experiences were, and how significantly they shaped me as a unique person.

我的父亲是位富有思想却贫寒的绅士,他总是鼓励我去尝试我想要的东西……(之后)我开始明白为什么父亲从来没有因为他“贫穷”而感到沮丧:他喜欢做他所做的事情,并从不因此感到羞耻。无论面对任何人,他都会表现出这种自信和自尊,他的表现也为他赢得了更多尊重。随着年龄的增长,我开始意识到这些经历是多么的重要,以及这些经历对我成为一个独一无二的人产生了多么重要的影响。

其实,一得爸爸给予儿子的不仅仅是“无为而治”的教育,更是百分之百的爱和付出。

如今,承载着爸爸全部的爱的张一得意外离世,不仅给他的家人带去了无尽的伤痛,也令我们无比惋惜。

R.I.P.

令主页君没有想到的是,就在张一得去世的消息传出后,有不少网友第一时间竟然并非惋惜,而是把他去世的原因,归结到他爸爸的头上。

因为,一得爸爸的教育方式,确实有些“与众不同”。

在一得刚刚出生后不久,他的父母就选择了离婚,妈妈回到了苏州,一得爸爸一个人负责把孩子养大。

一开始,对育儿一无所知的一得爸爸也曾茫然无措,但为了给足儿子陪伴,他选择辞去高管职务,成为一名全职爸爸。

一得爸爸和小一得 | 红星新闻

突然丧失了收入来源,一得爸爸先是把家里的住房换成了广州郊区的自建房和小院子,之后的家庭收入来源,也全靠一得爸爸开垦、种菜、卖鸡卖鱼、捡破烂,以及好心人不时的帮助。

生活虽然贫困,但一得的生活被爸爸点缀得仿佛童话乐园:小院子里有花草虫鸣,也有木制的小火车、小船,还有滑滑梯,小院美丽得像个农庄。

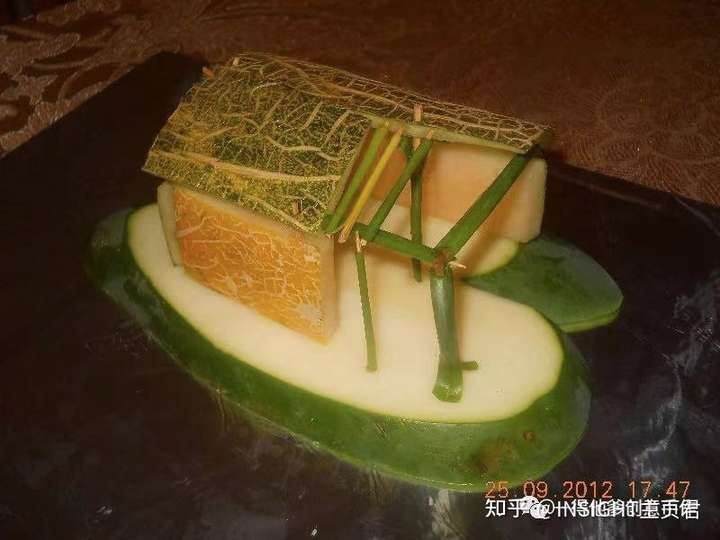

为了让生活趣意盎然,热爱烹饪的一得爸爸还利用奇思妙想,给儿子做出了各种各样的菜肴,有大象造型的泰式菜,有仿造刚参观过的半坡遗址建筑的哈密瓜等等。

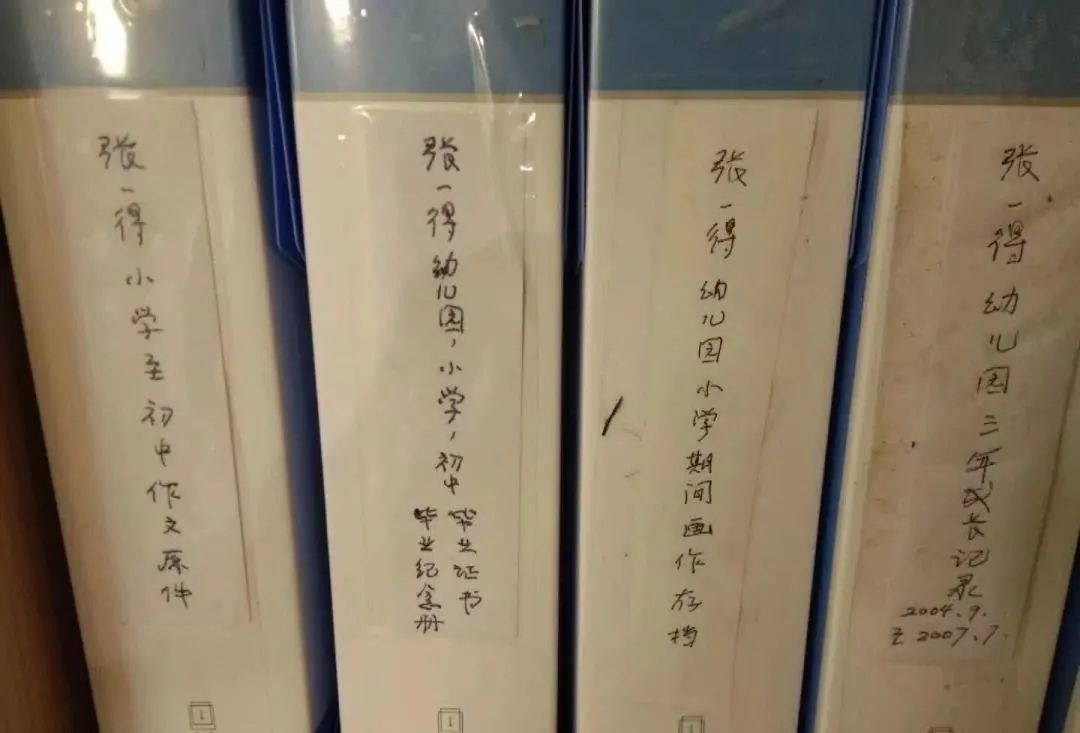

在一得成长的十多年里,一得爸爸累计创造了近万道菜,每天菜肴造型都不曾重样。

同样,那些关于一得成长的难忘瞬间,比如换牙、打疫苗、拖地、打理花园……一得爸爸也用镜头拍摄了下来。

十多年间,一得爸爸不同时期的数码相机里足足存下了二十万张照片。

这些育儿的点点滴滴,全部都被一得爸爸记录了下来,并发到了育儿论坛和公众号上。

因此,一得爸爸也成为了育儿圈中不小的红人。

“半坡遗址”哈密瓜 | @一得他爹育儿故事

在一得去了苏州读高中后,一得爸爸依旧没有让自己闲下来。

他在自己的农庄中为“来自星星的孩子们(自闭症儿童)”开辟了一个感统训练场——星星园,又用公众号的收入购买了建材,亲自打造出各种器械,以帮助自闭症儿童训练视听能力,提高运动能力。

一得爸爸将自己对儿子的爱,传递给了更多的孩子。

广州日报的记者曾探访过一得爸爸的农庄,那里有一面照片墙,几十人的照片围绕着一张17岁的一得的照片,这代表了“一得他爹的150个子女”。

张一得在申请信中说过,“爸爸喜欢做他所做的事情,并从不因此感到羞耻。”

一得爸爸在尊重自己选择的同时,更尊重儿子的选择。在帮助儿子树立了正确的是非观之后,对于儿子的任何选择,他总是无条件支持。

甚至,连一得想要学杀鸡,一得爸爸也会一遍遍不厌其烦地教他。

从选择读国际学校,到申请哲学专业,一得爸爸都会聆听儿子的想法,直到得知张一得去世的消息,一得爸爸仍然强忍着悲痛选择尊重孩子。

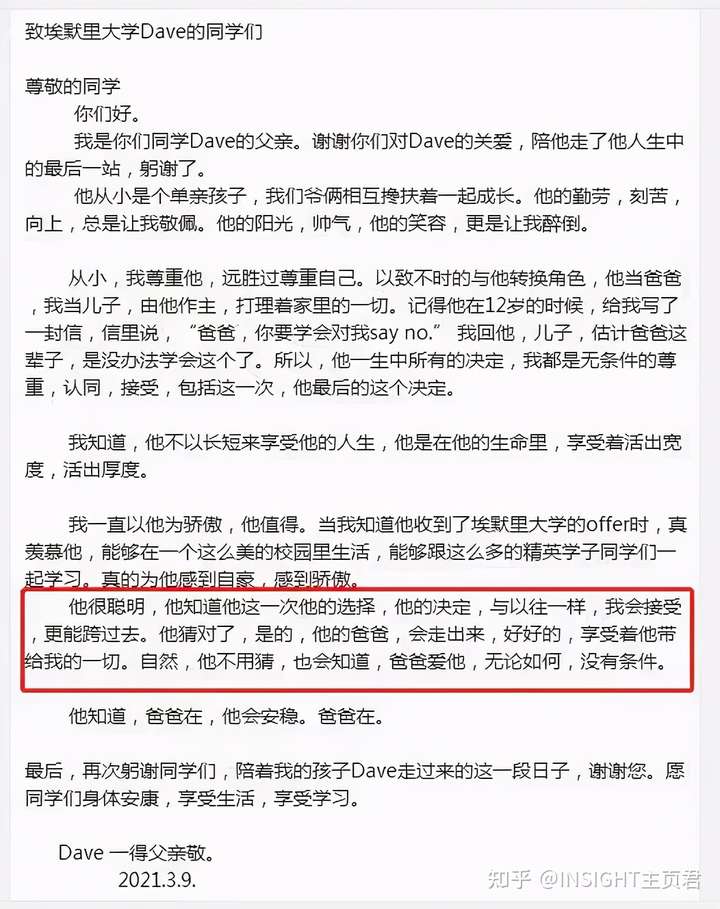

在一封《致埃默里大学Dave的同学们》的信中,一得爸爸写道:“他一生中所有的决定,我都是无条件地尊重、认同、接受,包括这一次,他最后的这个决定。”

一得和爸爸在小院前 | 头条@广州日报人物在线

参与孩子的生活、尊重孩子的选择、记录下孩子成长的点点滴滴……

这样的教育,难道不值得那些只想让孩子按照自己的意愿成长的家长们学习借鉴吗?

如果张一得没有意外去世,一得爸爸的教育或许能称得上一段佳话,也会成为无数家长的榜样。

然而,因为儿子的离去,一得爸爸的这种教育方法就遭到了无数质疑。

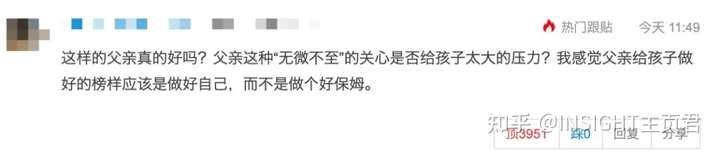

有网友认为“无微不至”的关心只会给孩子太大的压力。

有人认为一得爸爸为孩子放弃原本优渥的生活是一种不理智的表现。

甚至有人认为这种爱是畸形的爱。

在教育子女这件事上,我们相信绝大部分家长愿意为孩子付出100%的爱。

一得爸爸就是这样的父亲。

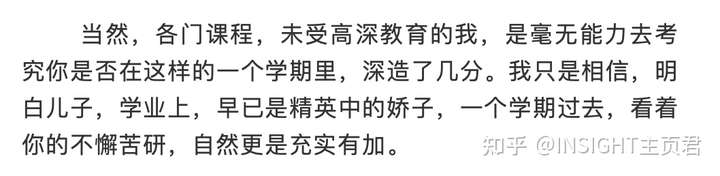

在张一得刚刚结束在埃默里大学读书的第一学期网课后,一得爸爸曾在自己的公众号上发了一篇长文,记录了自己作为陪读的感想。

他说:“未受高深教育的我,是毫无能力去考究你是否在这样的一个学期里,深造了几分。我只是相信,明白儿子,学业上,早已是精英中的娇子,一个学期过去,看着你的不懈苦研,自然更是充实有加。”

张一得,绝对是爸爸心里最大的骄傲。

而在儿子去世后,爸爸给一得在学校的同学们写了一封信。

他说:“估计爸爸这辈子,是没办法学会对你say no了。”

他说:“爸爸爱他,无论如何,没有条件。”

一得的离世原因尚未揭晓,在这个当口,主页君希望大家不要将这么一位将自己全身心的爱投入给孩子的父亲,冠上一些主观上的罪名。

因为,任何教育方式,都会无可避免地出现这样或那样的问题。

把所有资源都投给孩子,为孩子制定好一切的“鸡娃”,可能培养出常青藤学霸,也可能会让孩子产生抑郁。

放任孩子自由生长,坚持无拘无束的“放养”,可能会让孩子找到自我,可能会让孩子误入歧途。

为孩子提供无微不至的照顾,尊重孩子的选择,可能让孩子成为“别人家的小孩”,也可能发生父母不可控的情况。

就像“哈佛女孩刘亦婷”的成功无法被复制一样,父母们也不能照搬其他家长的教育方式。

对于不同性格的孩子,需要不同的教育方式,对于一个孩子的不同年龄段,也需要不同的教育方式。

父母需要做的,是根据孩子的状态不断调整自己的教育方式,时刻关注孩子的心理健康。

而作为子女的我们,也应该学会体谅父母的苦心。

要知道,“所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断在目送他的背影渐行渐远。”

今生能够成为一家人,拥有父母子女的缘分,是机缘,也是福气。

这一路,希望能够相互体谅,相互陪伴,共同成长,彼此守望。