短史记(三)

「三星堆研究」真的遭到隐瞒了吗? | 短史记

这两天,因三星堆遗址新发现六座“祭祀坑”,并出土了500余件重要文物,“三星堆文明”已变成了一个大热点,社交媒体和自媒体的讨论文章极多。这些讨论,主要围绕着“三星堆文明是从哪里来的”这个大主题展开。其中有些说法很荒唐,却又流传甚广,所以本文略谈几句。

一、中国历史学家隐瞒三星堆研究?

这种观点认为,三星堆文明的出现,挑战了“中国文明的原发性”。故此,针对三星堆的研究,“中国的潜规则是不讨论,不发表论文,长期捂盖子”。

这种说法在事实上不成立。

首先,与所谓“历史学家隐瞒三星堆研究”之说相反,今人关于三星堆文明的种种讨论与争议,尤其是三星堆文明是否与西亚、南亚的输入有关,早在上世纪八九十年代的考古学界,就已经公开讨论过了。

仅以学术期刊《四川文物》为例。

早在1989年,《四川文物》便已刊登过学术论文,题为《广汉三星堆青铜文化与古代西亚文明》,作者认为,三星堆文明是一种复合型文化体系,“是在土生土长的古蜀文化的基础之上,既吸收了中原殷文化的因素,又可能吸收了来自西亚古老文明的因素”①。1991年,《四川文物》又翻译刊载了一篇美国学者的论文,该文推测认为,“尽管三星堆文化的发祥地仍是个未知数,但三星堆青铜文化的发展是与中原青铜文化毫不相干的。”②

1993年,《四川文物》又刊文《三星堆海贝来源初探》,作者是长期参与三星堆文物保护和研究的敖天照。文章推测称:三星堆海贝可能有四种来源,第一是中原地区;第二是“有可能通过‘北丝路’传来”,即经由中、西亚传入四川;第三是“有可能来自东南沿海的越南、老挝等地”;第四是由古代的“身毒道”从印度输入。③

同期,四川省社科院历史所的学者段渝,就“三星堆文化”的学术论争,做了十项总结,其中一项便是“三星堆金杖、雕像的文化来源”。该项争论的一个支派认为,金杖与雕像“并非土著文化,也不来源于中原文化”,有可能来自华南濮越系,也可能来自西北的氐羌系,甚至可能来源于“西亚、近东文明”。④

类似的学术意见,此后始终没有中断。比如2017年《四川文物》刊登了中国社会科学院考古研究所学者施劲松的论文《三星堆文化的再思考》,内中便提到:“三星堆文化的青铜器生产受西北地区影响是完全可能的。三星堆的青铜器中还存锻打技术等,与中原商文化的主流技术也有不同,但却可能和西北地区有关。”⑤

综上,可以说,自上世纪80年代三星堆遗址大规模发掘以来,三星堆文明是否受到中、西亚文明和南亚、东南亚文明的影响,便一直是学术界公开讨论的话题。所谓“中国历史学家隐瞒三星堆研究”,只是一种阴谋论。

♦ 二号祭祀坑出土铜人头像,图片引自三星堆博物馆官网

二、三星堆为何突然停止发掘?

此说经常与“中国历史学家隐瞒三星堆研究”同时出现。它的流传,可能与2005年国家文物局对四川省文物考古研究院的一项通报批评有关。该批评文件称:

对于此次违规,曾参与主持三星堆遗址发掘的学者陈显丹,有这样一番解释:

♦ 三星堆出土的玉琮,图片引自三星堆博物馆官网

在此次违规之前,从1987年至2005年,三星堆遗址的发掘工作从未停止过。

如1990年“对遗址东部的‘土埂’进行解剖性发掘”;1991年、1995年、1999年,“又对三星堆遗址南边的麦家院子‘龙背’、胡家院子、三星村公所、东岳庙等几个点,由西向东进行了试掘”;1998年还“对仁胜砖场拟取土区域的墓葬进行了抢救性发掘”;2000年12月,又启动了“三星堆遗址月亮湾新一轮的考古发掘工作”;2005年3-4月,在“三星堆遗址位于月亮湾与西泉坎之间的青关山”进行了发掘——也正是这次违规,让三星堆遗址的发掘暂停了一段时间。

不久后,三星堆的发掘工作便又重启。如2012-2013年,四川省文物考古研究院对青关山台地做了进一步的勘探,并对2005年回填的区域进行了追踪发掘。2020-2021年这一次,更是在三星堆遗址新发现了6座祭祀坑,并出土重要文物500余件。

♦ 铜纵目面具,图片引自三星堆博物馆官网

三、三星堆的青铜技术来自哪里?

这个问题非常大。实际上,它可以被拆分为如下三个小问题。

(1)中国的青铜冶炼技术从哪里来。

这个问题存在两种学术意见,一种是本土起源说,一种是西来说。本土起源说容易理解,不必过多解释。西来说的主要依据是:从考古发掘出来的青铜制品来看,中国境内各地域对青铜器的使用,在时间上,西北地区要早于中原地区,自西北到中原,存在着一条较为明显的早晚脉络。但西来说又可以分为两种,一种认为中国西北地区青铜器独立发展出来后,传入了中原地区;另一种则认为,中原地区的青铜技术是经由中亚、西亚草原地区传入,西北地区是重要的传播中转站。

♦ 铜神树,引自三星堆博物馆官网

(2)三星堆的青铜技术与中原的青铜技术之间,是什么关系。

目前的共识是三星堆的青铜器可以分为两类,一类是青铜尊、青铜罍等,与中原地区殷商时代的风格很相似;一类是青铜面具、青铜树等(也包括金杖、金面具等),很难在中原地区找到同类物品。多数学者同意三星堆文明是一种多元文化影响下的产物。

但这种影响的程度究竟有多大,学术界的判断仍存在相当的差异。高大伦曾任四川省文物考古研究院院长,他的意见是:

另一位四川学者段渝的意见却是:

♦ 铜大立人像,引自三星堆博物馆官网

(3)三星堆的铜来自哪里?

这是一个迄今仍无答案的问题。

1984年,学者金正耀对晚商青铜器矿料的来源,做了铅同位素研究,其结论是:殷墟妇好墓出土的部分青铜器,其矿料可能来源于云南。他猜测,这批云南矿料进入中原的途径,有可能是贸易,也有可能是贡纳,还有可能“与妇好征巴的战争掳掠有关”⑨。之后,又有多位中国、美国和日本的学者,利用铅同位素实验来追溯商代青铜器的铜料来源,结果都与金正耀的结论相近,指向了云南的铜矿⑩。1995年,金正耀等人也对三星堆的青铜器进行了铅同位素研究,结果在三星堆青铜器中大量发现了“高放射性成因铅”,而“这种高放射性成因的特殊铅普遍存在于商代青铜器之中”?。

♦ 铜罍,引自三星堆博物馆官网

但也有学者对上述研究成果持保留态度。理由是“并没有很多的考古学证据”来佐证,而且“铅同位素分析的数据是一个混合的结果”,需要辨析得到的数据到底是表示铅矿来源,还是锡矿来源,或者铜矿来源;加上矿产资料不完整,该实验所提供的矿料产地信息,会有很大的局限性?。

综上。总体而言,关于“三星堆文明”的许多问题,目前还处于一种难有定论的阶段。学者也好,爱好者也罢,多数时候只能处于一种“我倾向于认为如何如何”的状态。

当然了,如果有人说“我倾向于认为三星堆是外星文明”,那就只能当做笑话了。这种说法没有任何依据,学术上也毫无辨析的价值。只要稍微注意到遗址中出土有青铜尊、青铜罍、玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等人类早期文明的典型器具,便不会相信这种异想天开。

?刘煜:《殷墟出土青铜礼器铸造工艺研究》,广东人民出版社2019年版,第25-26页。

============================================================================

「牛郎偷窥织女洗澡」根本不是古代神话 | 短史记

今天是七夕,说一说牛郎和织女。

因为长期被写入语文教科书,牛郎织女的神话故事,在中国可谓家喻户晓。不过,这个故事中有一处非常猥琐的情节:为获得织女,在老牛的唆使下,牛郎跑去偷窥织女洗澡,偷走了她的衣裳。然后在织女洗完澡找不到衣服的时候跳出来搭讪,博得织女的好感,继而结为婚姻。

实在是太狗血。正常的故事逻辑下,织女本该怒斥牛郎是个流氓。

其实,这个情节并不是“古已有之”的东西。自秦汉而下的历代牛郎织女故事中,都没有这种猥琐且弱智的桥段。

古人对牵牛星和织女星的观察,是牛郎织女故事的起源。睡虎地秦墓竹简中,已有“牵牛以取织女”的字样。东汉应劭的《风俗通义》里,已出现了“织女七夕当渡河,使鹊为桥”的情节。

牛郎织女形成较为完整的故事是在南朝。在殷芸的《小说》里,织女是因为勤于纺织获天帝奖赏,才嫁给牵牛的。二人后来被逼分离,只许一年一会,则是因为织女在婚后荒废纺织,引起天帝震怒:

“天河之东有织女,天帝之子也。年年机杼劳役,织成云锦天衣,容貌不暇整。帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎,嫁后遂废织紝。天帝怒,责令归河东,但使一年一度会。”

大略同期的《荆楚岁时记》里,牵牛被迫与织女分开,则是因为他欠了天帝很多钱:

“牵牛娶织女,取天帝两万备礼,久而不还,被驱在营室是也。”

到了唐代,传奇流行,出现了织女无视牵牛,与人间才子夜夜相会的香艳故事。张荐的《灵怪录》中有一篇《郭翰》,讲的是织女见郭翰“姿容秀美”,于是从天而降,两人直接“解衣共寝”。织女“夜夜皆来”,于是郭翰问她“牵牛何在?”织女答道:“阴阳变化,关渠何事!且河汉阻隔,无可复知,纵复知之,不足为虑。”——关他屁事,且隔着河呢,他不会知道,就是知道了,也无所谓。

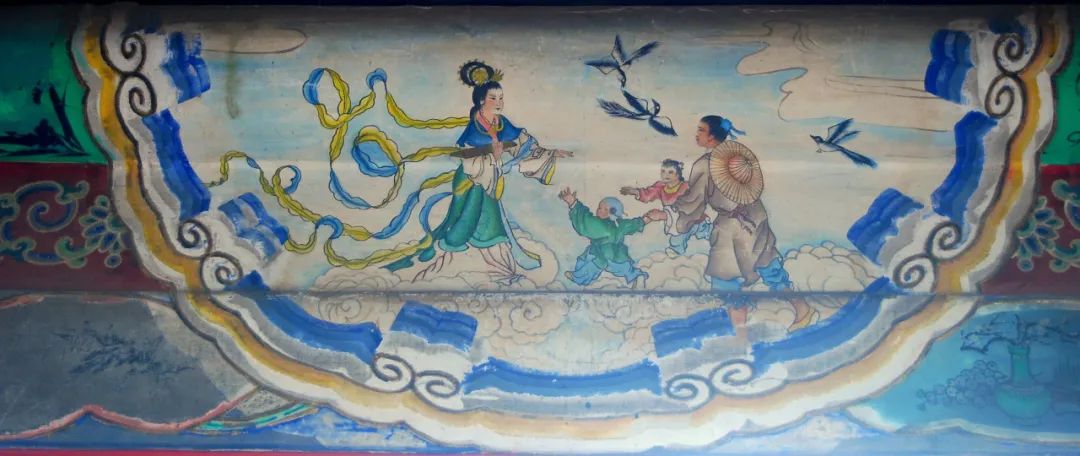

颐和园长廊彩绘《牛郎织女鹊桥会》

当然,“织女与牛郎彼此相爱”仍是主流。一如宋人秦观在《鹊桥仙》里的咏叹:“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”。

明代时,出现了中篇小说《新刻全像牛郎织女传》。书中说,牛郎放牧、织女纺织, 二人相遇后互有好感。在月老等人的撮合下,天帝把织女嫁给了牛郎。二人成亲后沉迷夫妻生活荒废职责,天帝大怒,又把他们拆开,分散在天河两端。最后,牛郎、织女向天帝上书认错,获允每年七夕相会一次。

以上种种版本,均没有“老牛唆使牛郎、趁织女洗澡时偷走衣裳”这样的情节。就笔者所见史料,这个猥琐情节的普及,始于民国初年流行的京剧《天河配》。

该剧的大概情节是:商人张有才与兄弟傻三(也就是牛郎)同居,张妻嘎氏挑唆分居,牛郎只分得老牛一头。老牛嘱咐牛郎去碧莲池,夺取织女之衣。牛郎来到碧莲池,见仙女们在莲池内沐浴,在水中舞姿翩翩。牛郎盗走织女的衣裳。织女追上,向牛郎索衣。牛郎要求与织女婚配。织女不愿,牛郎再三要求,老牛又在旁极力强调二人缘分早已天定,织女无奈,只好应允。

这是一出典型的以调戏女性、对女性进行性骚扰为卖点的低俗剧。且看剧中“织女”的台词:

如此着意渲染牛郎以衣服为砝码、织女“赤身露体”向牛郎反复索要衣服,自然是为了让门票卖得更好。

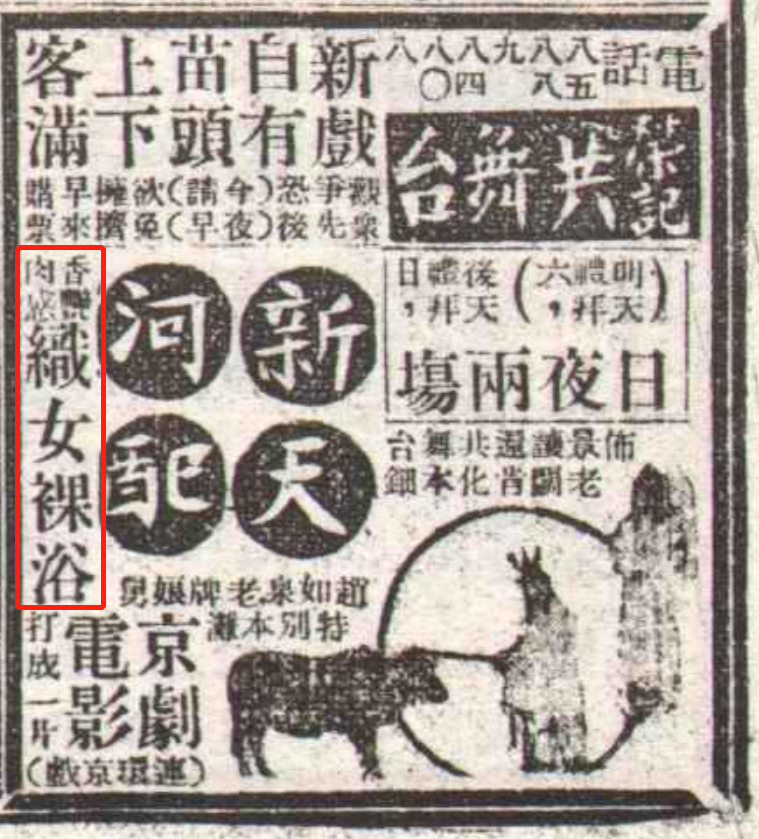

据《中华画报》1932年刊登署名“可泣”的文章《天河配之沿革》,《天河配》原本是昆曲中的节令剧目,“并不序老牛破车故事,颇为简单”。剧名也不固定,有的叫《天河配》,有的叫《渡银河》。民国三年(1914)北平第一舞台成立后,王瑶卿“将原有之昆曲渡银河,翻为乱掸,并将老牛破车故事序于前场,加添浴池,……遂在第一舞台露演。……开演之日,第一舞台观众满坑满谷……嗣后他园亦皆效仿。昆曲之渡银河已无演者矣。盖此出剧情本无可观,只仗彩砌陪衬,与沐浴时露出人体美。”

图:京剧演员王瑶卿(右)

增入窥探浴池偷织女衣服的情节后,新京剧《天河配》全面战胜了旧昆曲《渡银河》。王瑶卿火爆后的次年,梅兰芳也演出该剧,其中有“浴舞一场,取法于西洋之蝴蝶舞”。稍后,又出现了二黄版的《天河配》和秦腔版的《天河配》,情节大体相同。

梅兰芳《天河配》剧照,1924年

京剧《天河配》编出“老牛唆使牛郎、趁织女洗澡时偷走衣裳”这样的情节,可能是受到了当时某些通俗小说的影响。比如,1910年上海大观书局出版的小说《牛郎织女传》里,已有牛郎在天庭调戏织女而被贬下凡、后又趁织女洗澡而偷走其衣服藏起的情节。与之相较,《天河配》里,牛郎不再是天神,被改编成了“商人张有才的兄弟傻三”,他对织女做出的种种猥琐之事,多了老牛在背后唆使。

1936年七夕前,天津天晴茶园排演《天河配》群仙入浴一幕

《天河配》里的这种香艳情节,在民国的市井中流行了数十年——1951年,艾青在《人民日报》刊文批评“牛郎织女”题材的戏剧影片,还曾提到:“(这些戏剧影片)采取打诨凑趣的态度,迎合城市小市民的落后趣味,……还有色情台词,等等。听说有的甚至放映仙女沐浴的电影……”

《申报》1943年8月6日的《新天河配》广告

再然后,课文《牛郎织女》诞生了。

也就是说:“牛郎偷窥织女洗澡、偷走织女衣裳逼其成婚”这类猥琐情节,直至民国,才因市场需要(或谓之恶趣味)在低俗小说和低俗京剧中出现,然后又因小说的流行和京剧的繁荣流传开来。到了1950年代,教科书的编写者不察,遂将这类情节当做“古代劳动人民创造的神话”,写进了语文教科书,成了几代人共同的“文化记忆”。